Похожие презентации:

Завершённый и незавершённый фагоцитоз

1. Завершённый и незавершённый фагоцитоз. Механизмы ускользания бактерий от фагоцитоза. Методы изучения фагоцитарной активности

клеток.Выполнила: Васильева Алина Петровна

Из группы 4802

2. Фагоцитоз.

Фагоцито́з (др.-греч. φαγεῖν «пожирать» + κύτος «клетка») — процесс,при котором клетки (простейшие, либо специально предназначенные

для этого клетки крови и тканей организма — фагоциты) захватывают и

переваривают твёрдые частицы.

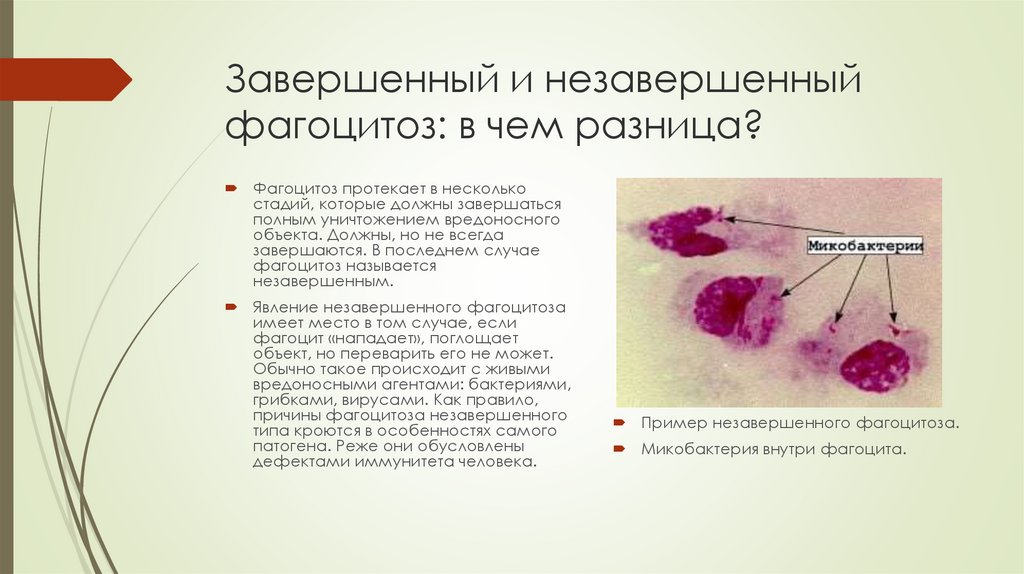

3. Завершенный и незавершенный фагоцитоз: в чем разница?

Фагоцитоз протекает в несколькостадий, которые должны завершаться

полным уничтожением вредоносного

объекта. Должны, но не всегда

завершаются. В последнем случае

фагоцитоз называется

незавершенным.

Явление незавершенного фагоцитоза

имеет место в том случае, если

фагоцит «нападает», поглощает

объект, но переварить его не может.

Обычно такое происходит с живыми

вредоносными агентами: бактериями,

грибками, вирусами. Как правило,

причины фагоцитоза незавершенного

типа кроются в особенностях самого

патогена. Реже они обусловлены

дефектами иммунитета человека.

Пример незавершенного фагоцитоза.

Микобактерия внутри фагоцита.

4. Причины незавершённого фагоцитоза.

Некоторые живые вредоносные объекты обладают способностьюзащищаться от фагоцитов. Избежать встречи с ними они не способны, но

зато, если фагоцит их «глотает», то он не может их переварить. При

незавершенном фагоцитозе микроб выделяет вещества, препятствующие

работе ферментов, которыми фагоцит переваривает свою «добычу». Для

некоторых внутриклеточных паразитов, таких как токсоплазма, микоплазма,

трихомонада и т.д., это в порядке вещей: проникнуть в организм, поселиться

и размножаться внутри его фагоцитов. В тканях фагоцитоз осуществляют

главным образом макрофаги; они обычно и становятся местами обитания и

развития патогенов.

Если речь идет о вирусных частицах, то они ведут себя еще более коварно,

чем бактерии и прочие живые объекты. Известно, что любой вирус – это

фрагмент нити ДНК или РНК, заключенный в белковую оболочку. Когда вирус

проникает в клетку, он свою оболочку теряет. Остается чистый генетический

материал, реализующий свой «коварный план». Он проникает в ядро клетки,

встраивается в ее ДНК и начинает управлять ее работой. Именно поэтому

против многих вирусов организм почти беззащитен, и удалить их крайне

сложно. ВИЧ, гепатит, цитомегаловирус, герпес – за примерами далеко идти

не надо.

В качестве другой причиной фагоцитоза незавершенного являются

иммунные нарушения у пациента. Примерно у половины, а то и большего

количества людей имеется вторичный иммунодефицит: недостаточная

активность иммунных процессов, которая появилась из-за действия разных

внешних факторов (плохое питание, стрессы, экология и др.). Общее

ослабление иммунитета приводит к тому, что фагоциты работают

неполноценно, осуществляя лишь слабые попытки побороть агрессоров,

которые часто не оканчиваются успехом.

Трихомонада – частый

виновник незавершенного

фагоцитоза.

5. Механизмы ускользания бактерий от фагоцитоза.

Размножаясь в организме, микробы должны противостоять фагоцитозу. Бактерииоказывают сопротивление на всех этапах фагоцитоза. Находясь внутри клеток, микробы

не подвергаются действию антител, лизоцима, комплемента и других факторов защиты. В

то же время клетки, фагоцитирующие микробы, могут мигрировать, способствуя

распространению микробов по организму. Выживание фагоцитированных

микроорганизмов могут обеспечить различные механизмы. Одни патогенные агенты

способны препятствовать слиянию лизосом с фагосомами (токсоплазмы, микобактерии

туберкулеза). Другие обладают устойчивостью к действию лизосомных ферментов

(гонококки, стафилококки, стрептококки группы А и др.), третьи после эндоцитоза

покидают фагосому, избегая действие микробицидных факторов (риккетсии и др.). К

веществам с антифагоцитарной активностью относятся капсульные полисахариды и

полипептиды микробов, К- и Vi-антигены, входящие в состав микрокапсул энтеробактерий;

кордфактор, возбудителей туберкулеза; слизистое вещество Pseudomonas aerugenosa, Мпротеин β-гемолитических стрептококков группы А, А-протеин стафилококков и другие

структуры микробных клеток. Все они так или иначе создают механический барьер,

экранирующий области связывания микробов с рецепторами фагоцитирующих клеток,

т.е. препятствующий фагоцитозу. Антифагоцитарные свойства микробов обусловлены

также образованием ими веществ, подавляющих хемотаксис фагоцитов; способных

вызывать лизис фагоцитирующих клеток (лейкоцидины); образовывать каталазу и

супероксиддисмутазу, которые препятствуют действию перекисных радикалов

фагоцитирующих клеток и т.д. Все это препятствует фагоцитозу или делает его

незавершенным.

6. Механизмы ускользания бактерий от фагоцитоза.

Ряд микроорганизмов могут противодействовать эффектамкомплемента. Так, грамотрицательные бактерии в наружном слое

клеточной стенки имеют ЛПС с длинными О-специфическими

боковыми полисахаридными цепями, выступающими из мембраны

наружу. Они эффективно активируют комплемент, но локализуют МАК

на таком удалении от ЦПМ, что опсонизация и лизис невозможны.

Ряд микроорганизмов устойчивы к действию комплемента за счет

присутствия на их поверхности молекул, препятствующих

альтернативной активации комплемента. Микроорганизмы могут

экспрессировать молекулы, подавляющие активацию комплемента

(белок А стафилококка).

7. Механизмы ускользания бактерий от фагоцитоза.

В развитии инфекционного процесса определенную роль можетиграть антигенная мимикрия (от англ. mimicry – подобный), т.е. сходство

антигенных детерминант у микроба и организма хозяина, в результате

чего микроб не распознается иммунной системой как чужеродный,

что способствует его сохранению (персистенции) в организме. Другим

механизмом, позволяющим микробам «уходить» от действия

специфических факторов иммунной системы, является их

способность в процессе размножения в организме изменять свою

антигенную структуру (возбудители малярии, трипаносомы, боррелии

и др.).

8. Методы изучения фагоцитарной активности клеток.

Прямым морфологическим методом. Микробы смешиваются сфагоцитами в пробирке или в организме лабораторных животных,

через 15—120 минут из смеси приготавливаются микропрепараты на

предметных стеклах, окрашиваются по Романовскому-Гимзе и

подсчитываются число фагоцитирующих фагоцитов и число

фагоцитированных микробов. По ним производят расчет следующих

показателей:

ФАГОЦИТАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЕЛЬ = 100%*(число фагоцитирующих

фагоцитов/общее число фагоцитов).

ФАГОЦИТАРНОЕ ЧИСЛО (ФЧ) = (число фагоцитированных

микробов/число активных фагоцитов).

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАВЕРШЕННОСТИ ФАГОЦИТОЗА= (ФЧ(через 15мин)ФЧ(через 120мин))/ФЧ(через15мин)*100%

9. Методы изучения фагоцитарной активности клеток.

Непрямыми методами.Они основаны на определении функциональной активности различных стадий

фагоцитарного процесса. Определение хемотаксического индекса позволяет

установить способность фагоцитов к направленному передвижению в сторону

хемоаттрактанта –активированного комплемента, экстракта микробов, казеината

натрия. Подсчитывается отношение количества фагоцитов, проникающих через

микропористые фильтры в опыте и в контроле. Аттракция фагоцитирующегося объекта

к поверхности фагоцита определяется по изменению степени метаболизма фагоцита,

которая суммарно определяется в тесте хемилюминесценции. Бактерицидность

фагоцитов определяется по активности бактерицидных систем, заключенных в гранулах

клеток: перекиси водорода - пероксидазы, супероксидных ионов супероксиддесмутазы, лизоцима. Переваривающая способность фагоцитов

оценивается по активности лизосомальных ферментов, кислой и щелочной фосфатаз,

катепсина.

Медицина

Медицина