Похожие презентации:

Коклюш

1.

Кафедра детских инфекционныхболезней

Дисциплина:

Детские инфекционные болезни

Тема лекции: Коклюш

4 курс, уровень освоения: PD, E, P

Лектор: завуч кафедры к.м.н. Мансурова А.А.

2.

Коклюш у детейМедико-социальная значимость:

• повсеместная распостраненность;

• сохранение

заболеваемости

с

периодическими подъемами;

• длительное и негладкое течение;

• развитие осложнений, в том числе

угражающих жизни;

• до

настоящего

времени

отмечаются

единичные летальные исходы у детей

раннего возраста;

3.

План лекции• Определение «Коклюш»

• Этиология, эпидемиология

• Патогенез

• Классификация

• Клиническая картина

• Дифференциальный

диагноз

• Лабораторная диагностика

• Неотложная помощь

• Профилактика

4.

Коклюш у детейКоклюш

(Pertussis)

–

острое

инфекционное

заболевание с воздушно капельным

механизмом

передачи,

вызываемое

Bordetella

pertussis,

и

характеризующееся

циклическим течением с

преимущественным

поражением

слизистой

оболочки гортани, трахеи,

бронхов

и

развитием

судорожного

приступообразного кашля.

5.

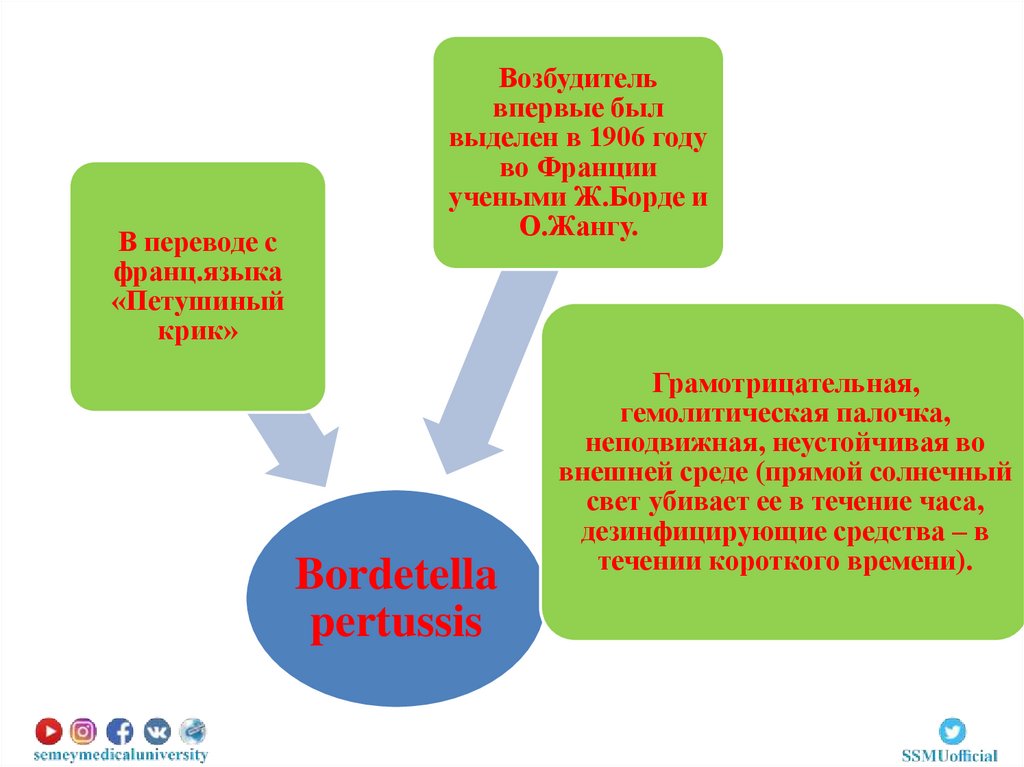

В переводе сфранц.языка

«Петушиный

крик»

Возбудитель

впервые был

выделен в 1906 году

во Франции

учеными Ж.Борде и

О.Жангу.

Bordetella

pertussis

Грамотрицательная,

гемолитическая палочка,

неподвижная, неустойчивая во

внешней среде (прямой солнечный

свет убивает ее в течение часа,

дезинфицирующие средства – в

течении короткого времени).

6.

• 8 агглютиногенов. Агглютиногены –полные антигены, на которые в процессе

заболевания образуются антитела.

• Ведущие – 1,2,3. Выделяют 4 серотипа,

в зависимости от наличия ведущих

агглютиногенов.

• 1. 1,2,0

• 2. 1,0,3

от привитых, больных

легкими и атипичными

формами

• 3. 1,2,3

от непривитых,

больных тяжелыми и

среднетяжелыми

формами

• 4. 1,0,0

7.

В антигенную структуру коклюшнойпалочки входят:

Филаментозный гемагглютинин и

протективные агглютиногены

(способствуют бактериальной

адгезии)

Аденилатциклазный токсин

(определяет вирулентность)

Трахеальный цитотоксин

(повреждает эпителий клеток

дыхательных путей)

Дермонекротоксин и гемолизин

(участвуют в реализации местных

повреждающих реакций)

Липополисахарид (обладает

свойствами эндотоксина)

8.

Эпидемиология• Источник инфекции – больной человек - является

источником инфекции с 1 – 25 - й день заболевания (при

условии проведения рациональной антибактериальной

терапии)

• Механизм передачи – капельный/аэрозольный

• Путь заражения – воздушно – капельный

• Индекс контагиозности – 70-75%

• Заражение происходит при тесном и достаточно

длительном контакте с больным (коклюшная палочка

распространяется на 2—2,5 м)

9.

• Заболеваемость,возрастная структура –

дети (разных возрастов) и

взрослые. Макс. уровень

заболеваемости - от 3 -6 лет.

• Сезонность

–

осеннезимний, весенне - летний

периоды.

• Периодичность – подъем

заболеваемости через 2-3

года.

• Иммунитет

–

после

перенесенного коклюша –

стойкий.

• Летальность – низкая.

10.

Приступить11.

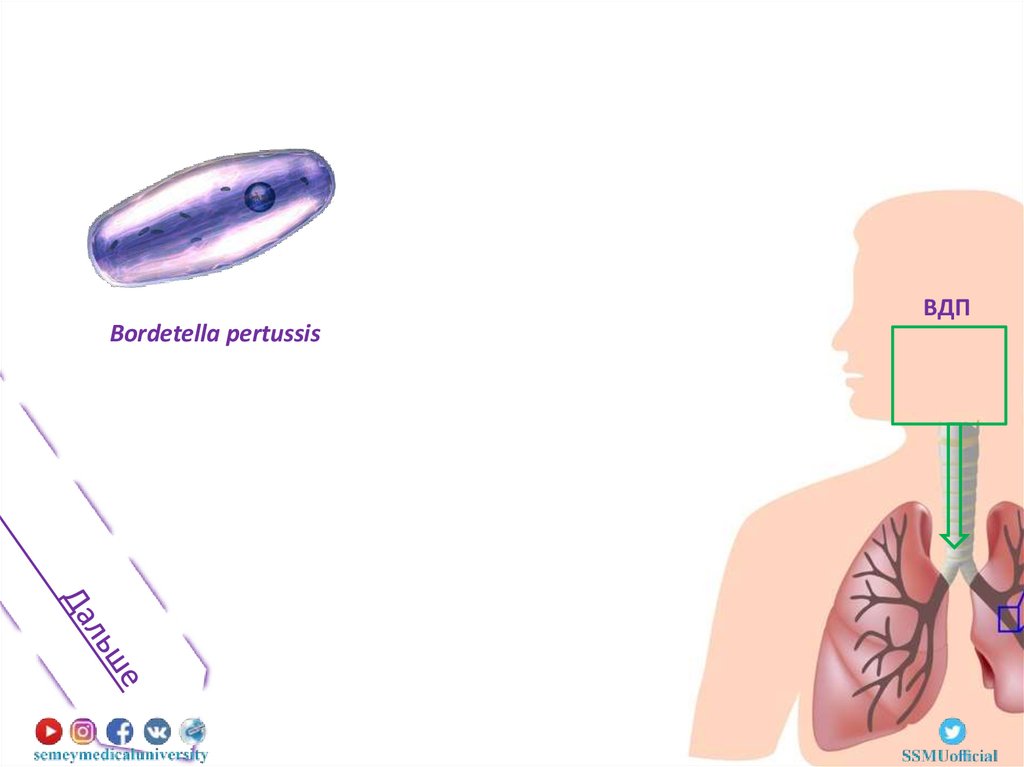

ВДПBordetella pertussis

12.

13.

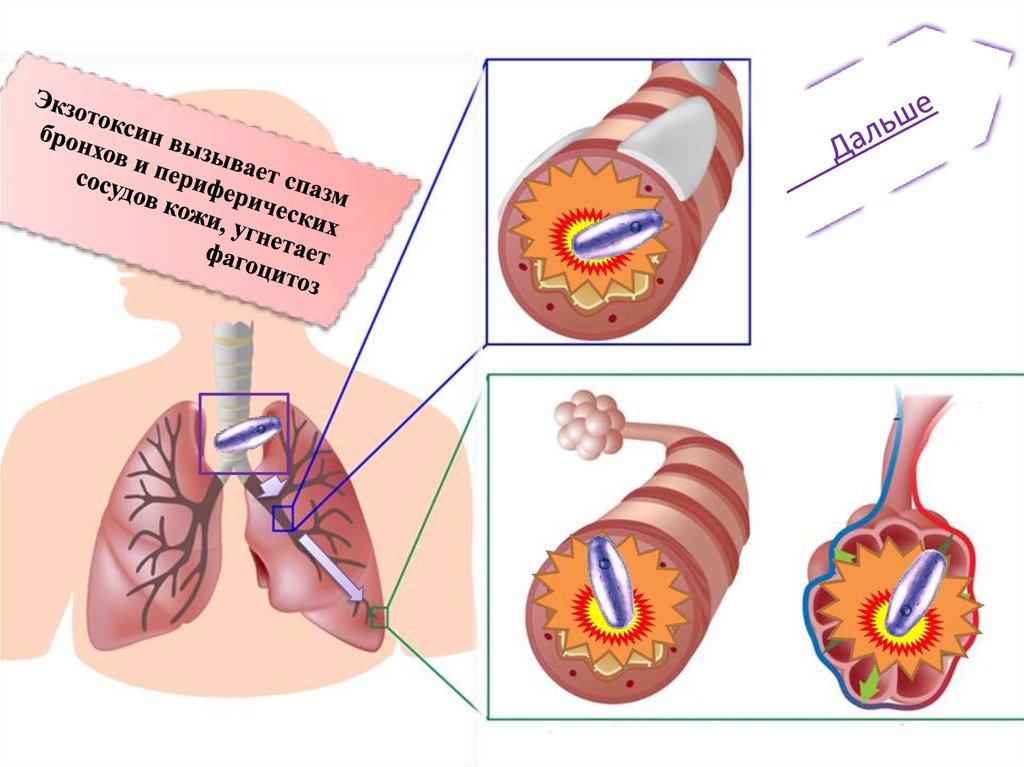

Обычный,трахеобронхиальный

кашель

NB! Бактериемии

нет

Клиника

обусловлена

действием

ЭКЗОТОКСИНА

Возбуждение:

Центра рвоты → рвота

Сосудистого центра → спазм сосудов

Двигательных центров → судороги

Незначительный по силе,

неспецифический

раздражитель

14.

!!!АПНОЭ15.

Постоянные импульсы с рецепторов эпителиядыхательных путей в продолговатый мозг

приводят к формированию в нем застойного

очага

возбуждения,

характеризующегося

признаками доминанты по А. А. Ухтомскому

16.

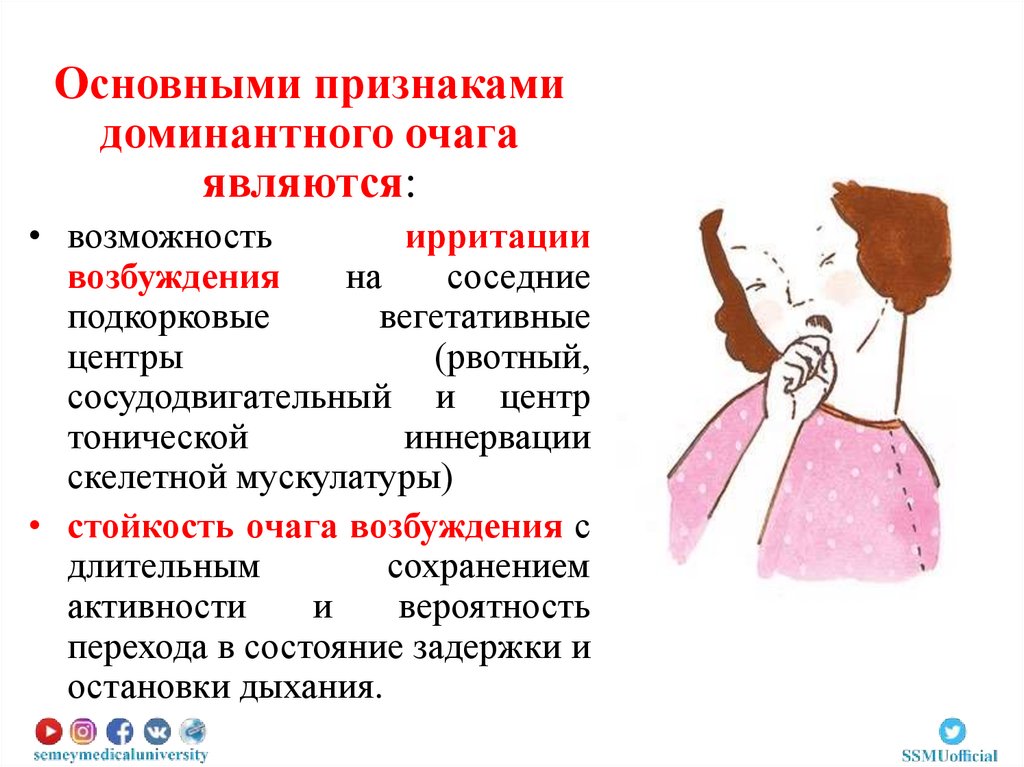

Основными признакамидоминантного очага

являются:

• возможность

ирритации

возбуждения

на

соседние

подкорковые

вегетативные

центры

(рвотный,

сосудодвигательный и центр

тонической

иннервации

скелетной мускулатуры)

• стойкость очага возбуждения с

длительным

сохранением

активности

и

вероятность

перехода в состояние задержки и

остановки дыхания.

17.

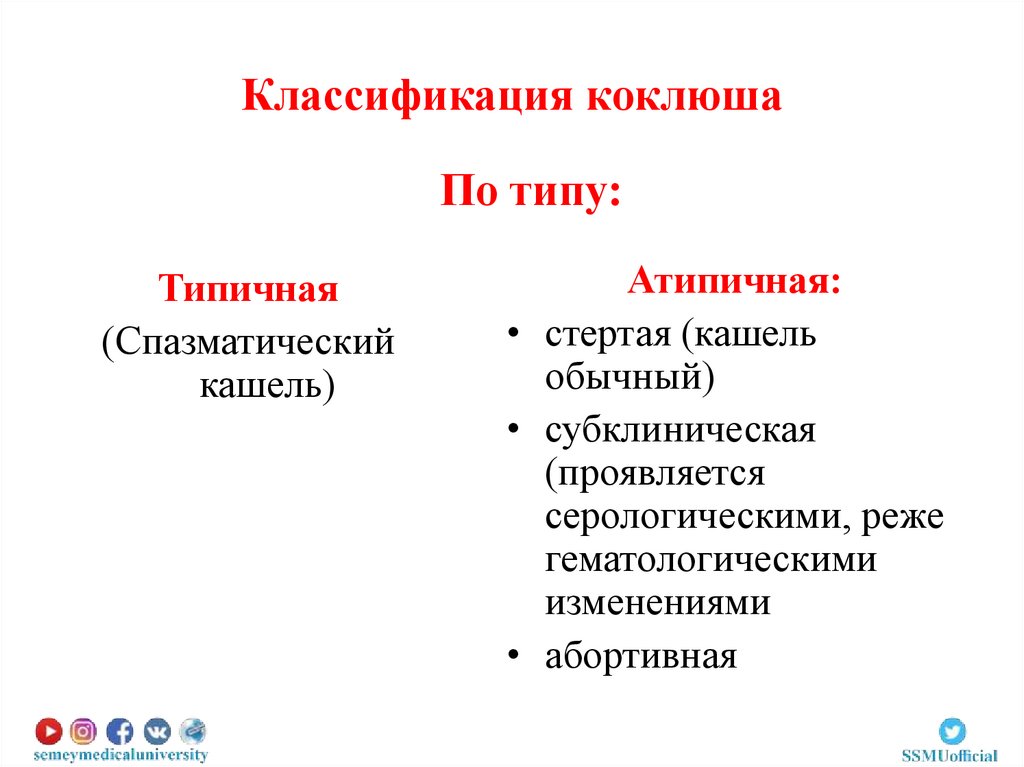

Классификация коклюшаПо типу:

Типичная

(Спазматический

кашель)

Атипичная:

• стертая (кашель

обычный)

• субклиническая

(проявляется

серологическими, реже

гематологическими

изменениями

• абортивная

18.

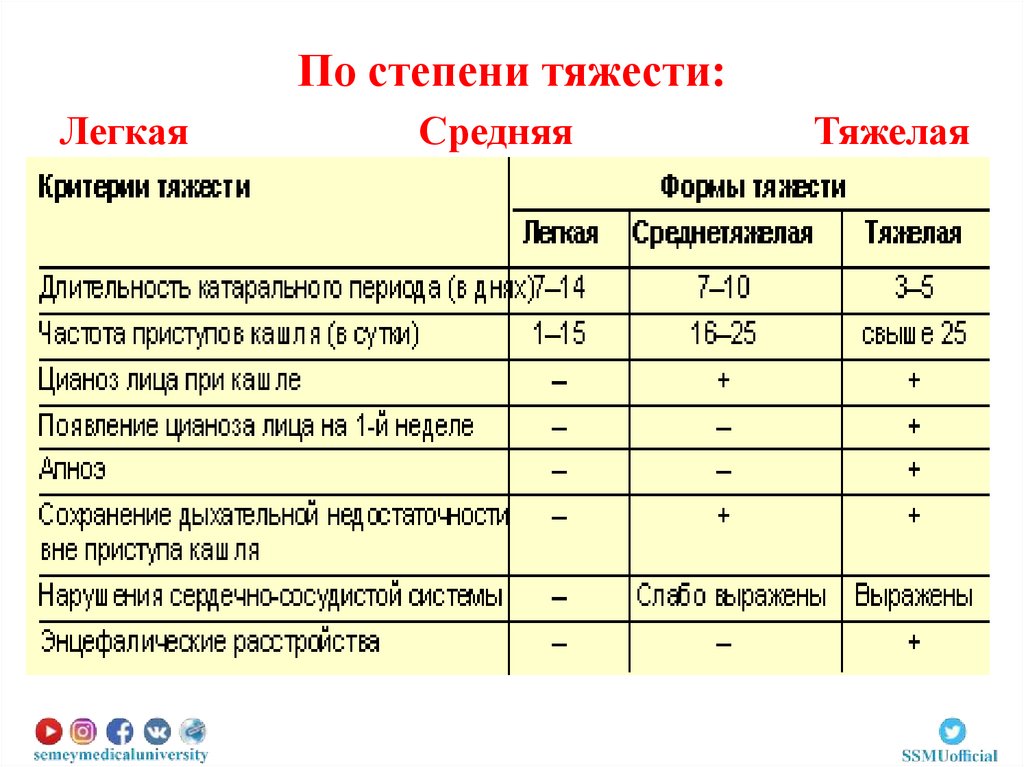

По степени тяжести:Легкая

Средняя

Тяжелая

19.

• Кровотечение (из полости носа,заднеглоточного пространства,

По течению: Острое,

бронхов, наружного слухового

Затяжное, Микст-инфекции

прохода).

По характеру осложнений: • Кровоизлияния (под кожу, в

слизистые оболочки, склеру,

Специфические:

сетчатку глаза, головной мозг,

• Эмфизема легких.

субарахноидальные и

внутрижелудочковые, эпидуральные

• Эмфизема средостения,

гематомы спинного мозга).

подкожной клетчатки.

• Грыжи (пупочные, паховые).

• Сегментарные ателектазы.

• Выпадение слизистой оболочки

• Коклюшная пневмония.

прямой кишки.

• Нарушение ритма дыхания • Надрыв или язвочка уздечки языка.

(задержка дыхания — апноэ • Разрывы барабанной перепонки.

до 30 с и остановки — апноэ Неспецифические: пневмонии;

бронхиты; ангины; лимфадениты;

более 30 с).

отиты и др.

• Энцефалопатия.

20.

Классификация случаев коклюша• Подозрительный случай коклюша – Кашлевое

заболевание,

длящееся

минимум

2

недели,

сопровождающееся одним из следующих признаков:

приступы кашля, шумный вдох в конце приступа, рвота

после кашля (Стандартное определение случая коклюша –

центр контроля за заболеваниями, CDC США).

Вероятный

случай

коклюша

–

соответствует

клиническому определению случая, не подтвержден

лабораторно и имеет эпидемиологическую связь с другим

подозрительным или лабораторно подтвержденным

случаем коклюша.

21.

Классификация случаев коклюша• Подтвержденный случай коклюша – случай

коклюша, ранее классифицированный как

"подозрительный" или "вероятный" после

лабораторного подтверждения (с выделением

культуры возбудителя, или ДНК возбудителя,

или

выявлением

специфических

противококлюшных антител).

22.

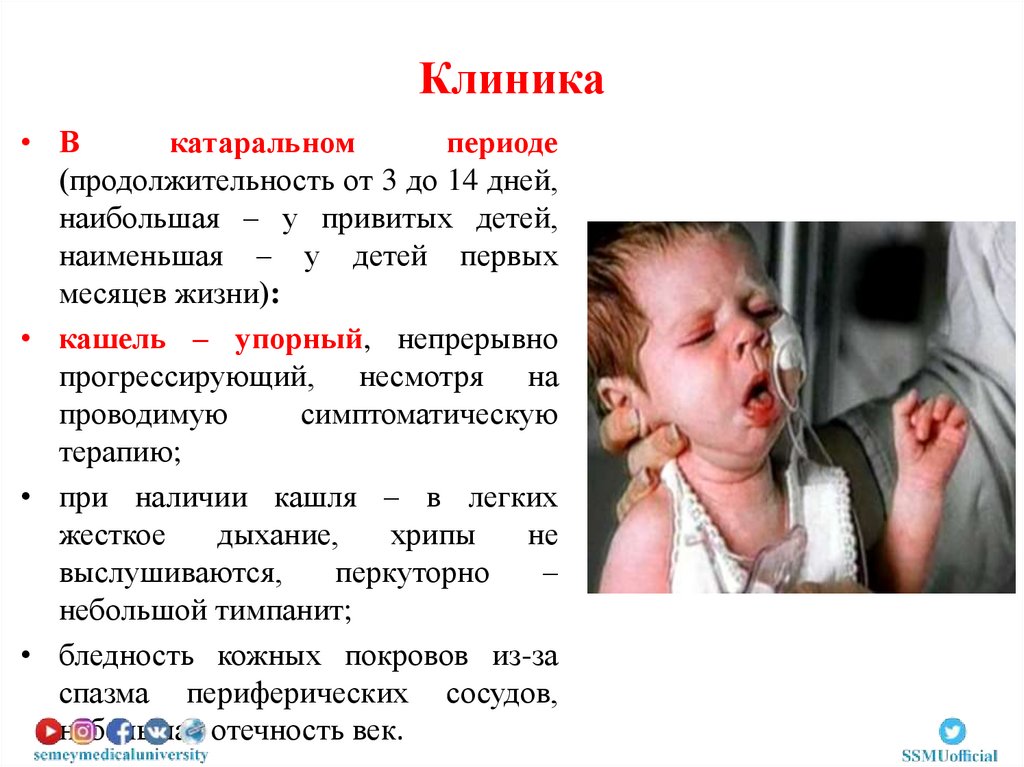

Клиника• В

катаральном

периоде

(продолжительность от 3 до 14 дней,

наибольшая – у привитых детей,

наименьшая – у детей первых

месяцев жизни):

• кашель – упорный, непрерывно

прогрессирующий, несмотря на

проводимую

симптоматическую

терапию;

• при наличии кашля – в легких

жесткое

дыхание,

хрипы

не

выслушиваются,

перкуторно

–

небольшой тимпанит;

• бледность кожных покровов из-за

спазма периферических сосудов,

небольшая отечность век.

23.

• В периоде спазматическогокашля: (продолжительность от

3 недель до 6-8 недель и более):

• приступообразный кашель –

короткие

кашлевые

толчки

следуют один за другим на

протяжении одного выдоха, за

которым следует интенсивный и

внезапный

вдох,

сопровождаемый

свистящим

звуком (реприз);

• положение

ребенка

вынужденное, лицо его краснеет

или становится синюшным,

глаза «наливаются кровью»,

слезятся,

язык

как

бы

выталкивается до предела и

свисает, при этом кончик его

загнут кверху. Набухают вены

шеи, лица, головы.

24.

Разгар спазматического кашля. Цианоз лица ислизистой рта.

25.

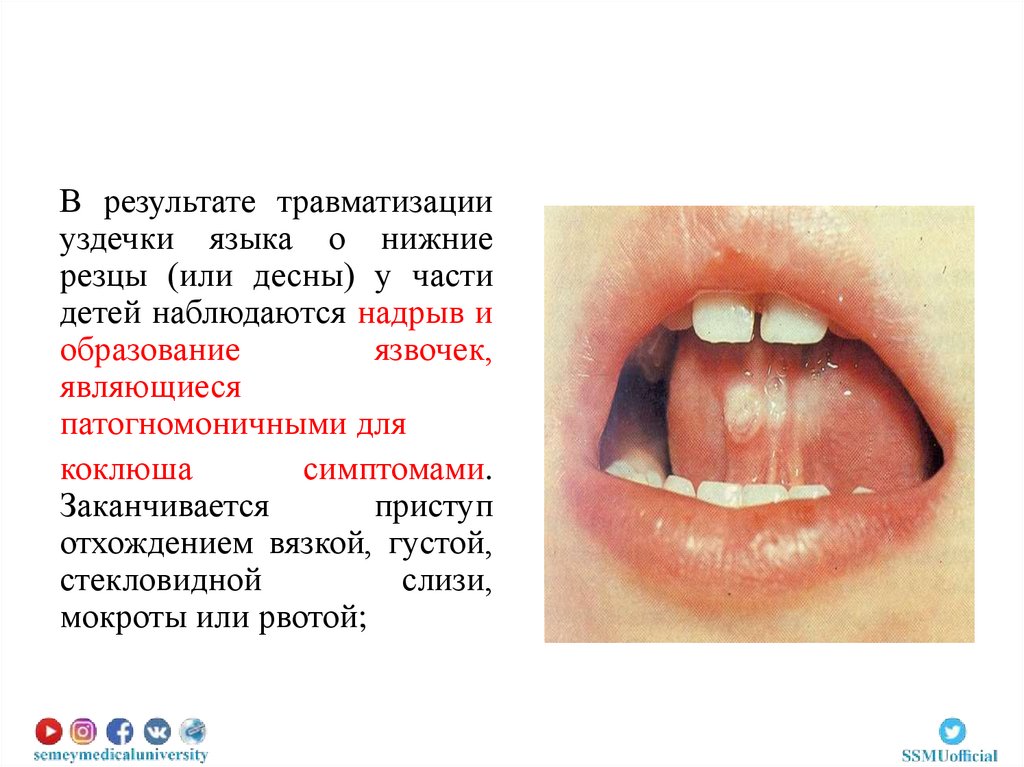

В результате травматизацииуздечки языка о нижние

резцы (или десны) у части

детей наблюдаются надрыв и

образование

язвочек,

являющиеся

патогномоничными для

коклюша

симптомами.

Заканчивается

приступ

отхождением вязкой, густой,

стекловидной

слизи,

мокроты или рвотой;

26.

• одутловатость и пастозность лица,отечность век, бледность кожных

покровов, периоральный цианоз,

признаки эмфиземы легких;

• субконъюнктивальные

кровоизлияния, петехиальная сыпь

на лице и шее;

• тимпанический

оттенок

перкуторного звука, укорочение его

в межлопаточном пространстве и

нижних

отделах,

над

всей

поверхностью

легких

выслушиваются сухие и влажные

хрипы. Характерные изменения в

легких – исчезновение хрипов после

приступа кашля и появление вновь

через короткий промежуток времени

над другими легочными полями.

27.

Ктипичным

следует

относить варианты болезни,

при которых кашель имеет

приступообразный

характер, вне зависимости

от того, сопровождается ли

он репризами или нет

28.

https://vk.com/video340836821_17203966529.

https://vk.com/video-33024301_16161263530.

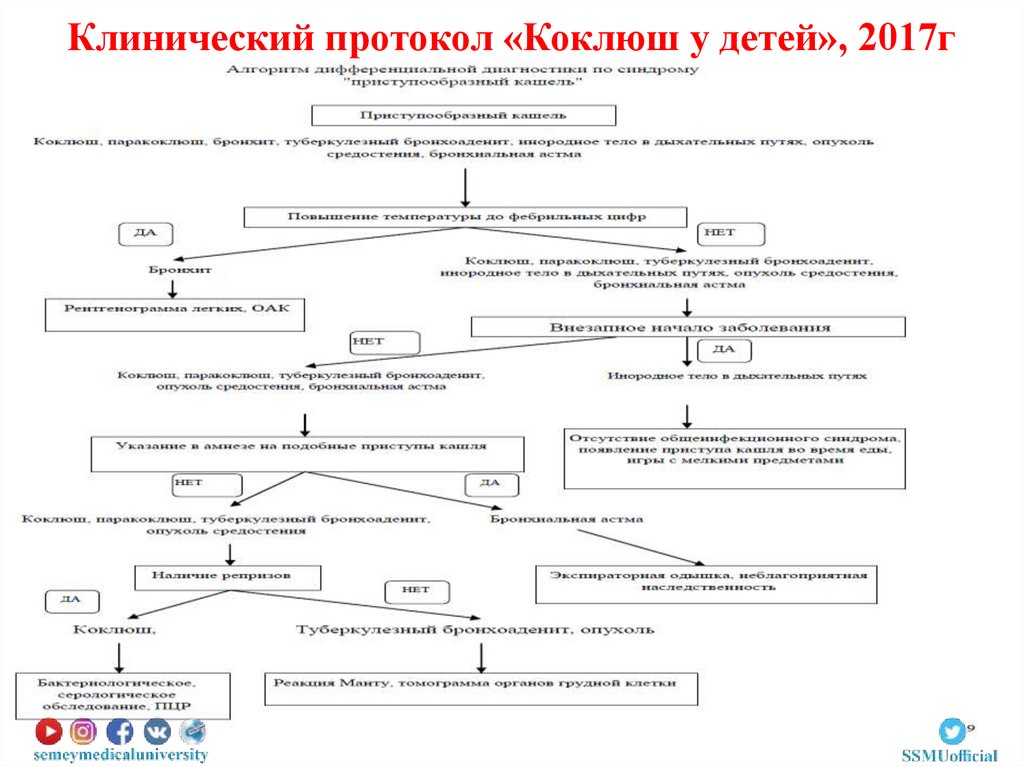

Клинический протокол «Коклюш у детей», 2017г31.

БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕКАТАРАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ( РИНИТ,

ФАРИНГИТ, КОНЪЮКТИВИТ) В

НАЧАЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СТОЙКИЕ СУХИЕ И ВЛАЖНЫЕ

КРУПНОПУЗЫРЧАТЫЕ ХРИПЫ

БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО

ФЕБРИЛЬНЫХ ЦИФР

32.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ БРОНХОАДЕНИТКОНТАКТ С

ТУБИНФИЦИРОВАННЫ

М РЕБЕНКОМ ИЛИ

ВЗРОСЛЫМ

РЕЗКО

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

РЕАКЦИЯ МАНТУ

ПОНИЖЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ,

БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ

ПОКРОВОВ,

ВЫРАЖЕННЫЙ

АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫЙ

СИНДРОМ

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ

МИКРОПОЛИАДЕНИТ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

СИМПТОМЫ КОРАНЬИДЕ-ЛЯ-КАМПА И

ФИЛОСОФА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ТУБЕРКУЛИНОВЫЕ

ПРОБЫ

БИТОНАЛЬНЫЙ

КАШЕЛЬ

ХАРАКТЕРНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА

РЕНТГЕНОГРАММЕ

33.

ОПУХОЛЬ СРЕДОСТЕНИЯНЕТ КОНТАКТА С ДЛИТЕЛЬНО

КАШЛЯЮЩИМ БОЛЬНЫМ

ИЗМЕНЕНИЕ РИТМА ПУЛЬСА ИЗ-ЗА

СДАВЛИВАНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО

НЕРВА

СПАСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КАШЛЯ

ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА

ДИСФАГИЯ, ХРИПЛЫЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА

СДАВЛИВАНИЯ ВОЗВРАТНОГО

ГОРТАННОГО НЕРВА

ПТОЗ, МИОЗ, ЭКЗОФТАЛЬМ

ОТЕК ЛИЦА И ШЕЙ ПРИ

СДАВЛИВАНИИ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ

ВЕНЫ

34.

oНАЛИЧИЕ В СЕМЕЙНОМ АНАМНЕЗЕ НААНАЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ У

ДРУГИХ ДЕТЕЙ

oОТСТАВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

oПРИЗНАКИ ДЛИТЕЛЬНО

СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ БРОНХООБСТРУКЦИИ,

ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ВТОРИЧНОЙ

ИНФЕКЦИИ – ПРОЯВЛЕНИЯ ПНЕВМОНИИ

oПРИЗНАКИ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА

oСИМПТОМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СТЕАТОРЕЯ

oСТОЙКИЕ ЗАПОРЫ

oБИЛИАРНЫЙ ЦИРРОЗ С ПОРТАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

oУВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ

НАТРИЯ И ХЛОРА В ПОТЕ

oРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИЗНАКИ

БРОНХОЭКТАЗА И ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА,

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ

ПРИ ВДОХЕ

35.

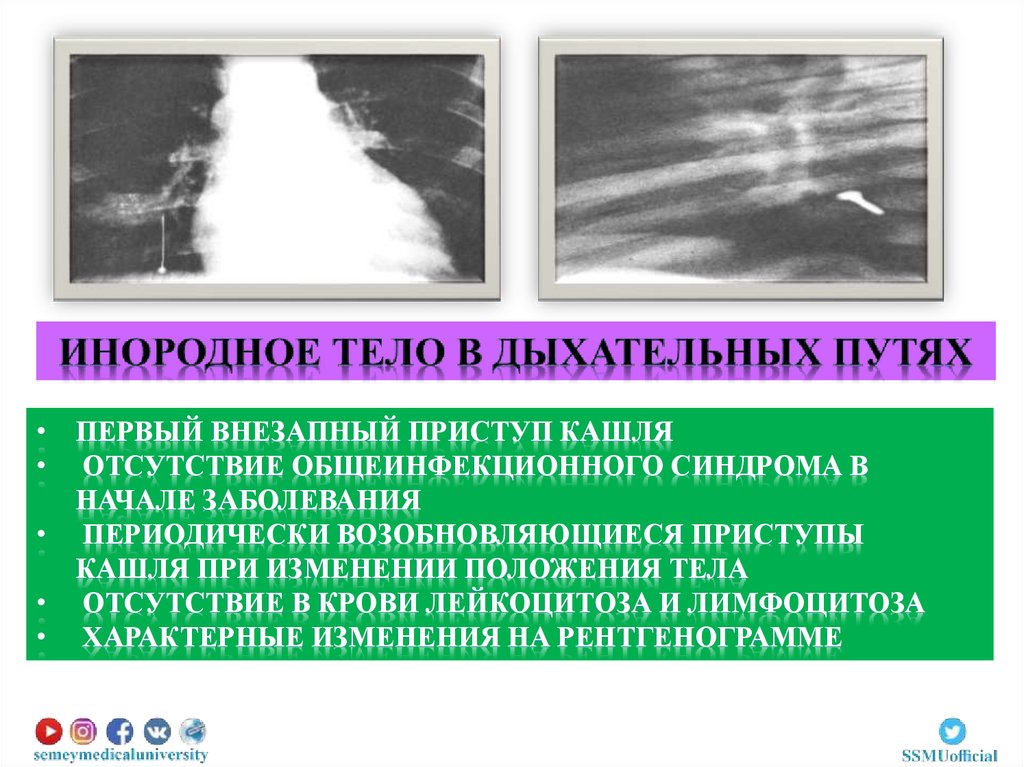

• ПЕРВЫЙ ВНЕЗАПНЫЙ ПРИСТУП КАШЛЯ• ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕИНФЕКЦИОННОГО СИНДРОМА В

НАЧАЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ

КАШЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА

• ОТСУТСТВИЕ В КРОВИ ЛЕЙКОЦИТОЗА И ЛИМФОЦИТОЗА

• ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ

36.

ДЛИТЕЛЬНО СОХРАНЯЮЩАЯСЯ ЛИХОРАДКА И ИНТОКСИКАЦИЯ

УКОРОЧЕНИЕ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА

ВЛАЖНЫЕ МЕЛКОПУЗЫРЧАТЫЕ, КРЕПИТИРУЮЩИЕ ХРИПЫ

В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ: ЛЕЙКОЦИТОЗ, НЕЙТРОФИЛЕЗ СО

СДВИГОМ

ВЛЕВО,

ПОВЫШЕНИЕ

СОЭ,

ТОКСИЧЕСКАЯ

ЗЕРНИСТОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ

• НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ИНФИЛЬТРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ В

ЛЕГКИХ

• ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НА ФОНЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ

ТЕРАПИИ

37.

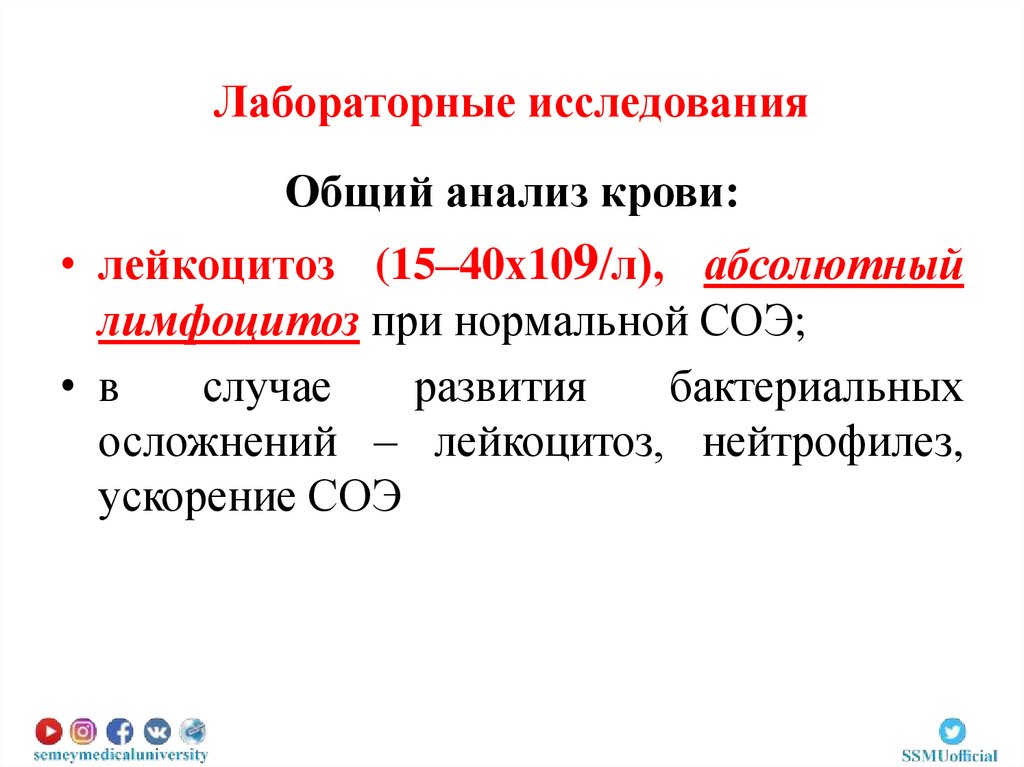

Лабораторные исследованияОбщий анализ крови:

• лейкоцитоз (15–40х109/л), абсолютный

лимфоцитоз при нормальной СОЭ;

• в

случае

развития

бактериальных

осложнений – лейкоцитоз, нейтрофилез,

ускорение СОЭ

38.

39.

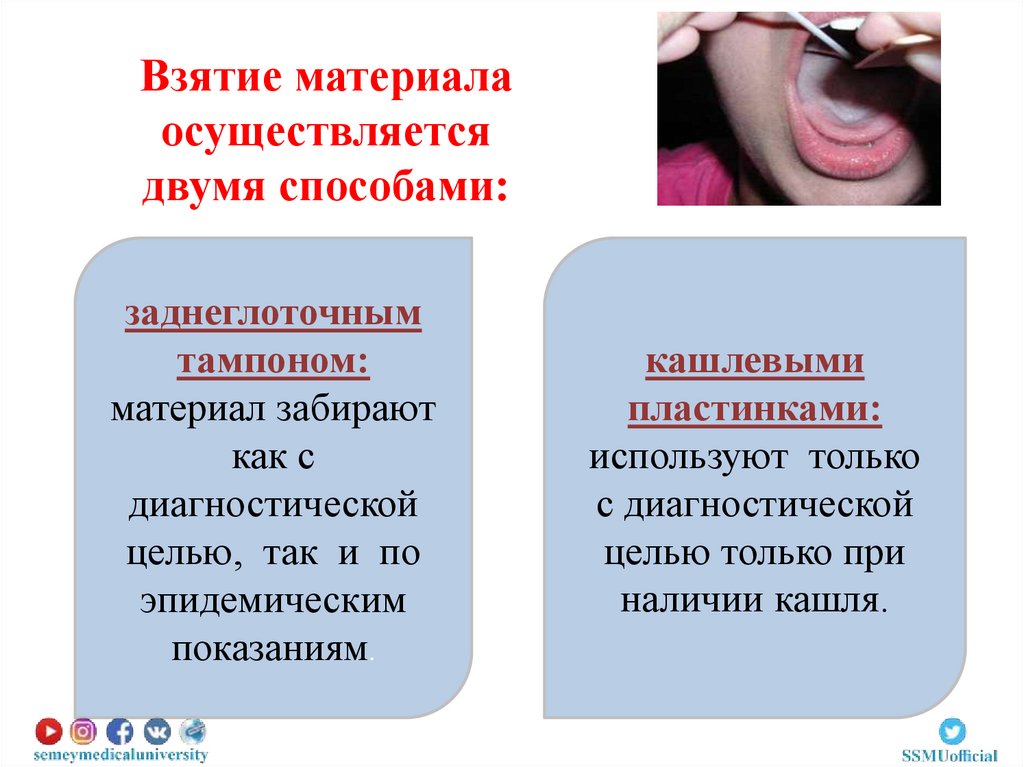

Взятие материалаосуществляется

двумя способами:

заднеглоточным

тампоном:

материал забирают

как с

диагностической

целью, так и по

эпидемическим

показаниям.

кашлевыми

пластинками:

используют только

с диагностической

целью только при

наличии кашля.

40.

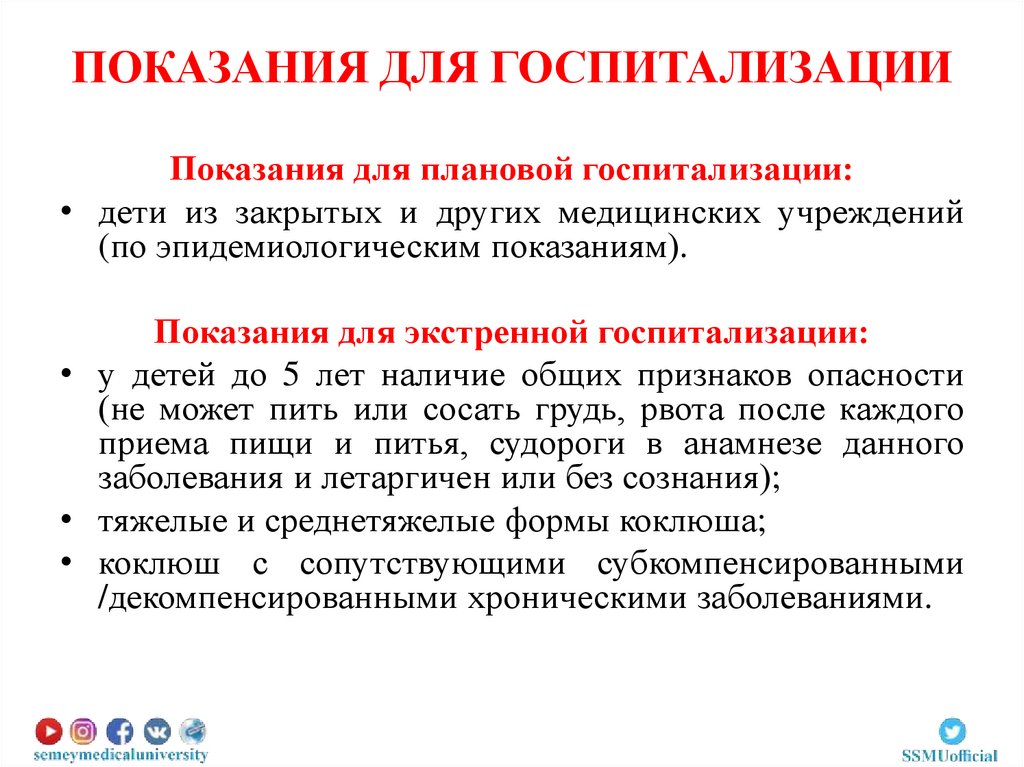

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИПоказания для плановой госпитализации:

• дети из закрытых и других медицинских учреждений

(по эпидемиологическим показаниям).

Показания для экстренной госпитализации:

• у детей до 5 лет наличие общих признаков опасности

(не может пить или сосать грудь, рвота после каждого

приема пищи и питья, судороги в анамнезе данного

заболевания и летаргичен или без сознания);

• тяжелые и среднетяжелые формы коклюша;

• коклюш с сопутствующими субкомпенсированными

/декомпенсированными хроническими заболеваниями.

41.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕСКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (Е)

1) Диагностические мероприятия: сбор жалоб,

физикальное обследование.

2) Медикаментозное лечение:

• при лихорадке свыше 38,5С парацетамол 10- 15

мг/кг через рот или perrectum;

• при судорогах – диазепам 0,5% – 0,2- 0,5 мг/кг

в/мили в/в или perrectum;

• во

время

остановки

дыхания–очистить

дыхательные пути от слизи путем ее отсасывания,

проводить искусственную вентиляцию легких и

подать кислород.

42.

Принципы терапии на стационарном уровне• Режим щадящий, диета.

• Этиотропная терапия: ампициллин или цефуроксим или

мидекамицин или азитромицин

• для улучшения бронхиальной проходимости: аминофиллин

• с целью уменьшения количества приступов кашля и их

продолжительности – нейроплегические средства: диазепам 0,5%

• С десенсибилизирующей целью - хлоропирамин

• При осложнениях со стороны центральной нервной системы

(энцефалопатия) – дегидратационная терапия

• Показанием для назначения ГКС – гормонов в случаях тяжелого

коклюша являются наличие: приступов кашля с апноэ, разлитого

цианоза лица при приступах кашля у детей первых месяцев жизни и

энцефалических расстройств.

43.

Дальнейшее ведение: организуется контроль завыпиской

и

установлением

диспансерного

наблюдения за реконвалесцентами. Выписку

больного из стационара после перенесенного

коклюша

проводят

после

купирования

спастического кашля, нормализации лабораторных

показателей и при отсутствии и купировании

осложнений, не ранее 25-го дня с момента

появления спастического кашля.

Диспансерному наблюдению подлежат:

• реконвалесценты

тяжелых форм коклюша

независимо от возраста;

• дети первого года жизни;

• реконвалесценты осложненных форм коклюша

(бронхолегочной системы, ЦНС и др.).

44.

Схема осмотров детей врачамиспециалистами• врач детский – инфекционист или ВОП – через

2, 6 и 12 месяцев после выписки;

• врач-пульмонолог через 2 и 6 месяцев;

• врач-невропатолог через 2, 6 и 12 месяцев (по

показаниям проводится параклиническое

обследование – ЭЭГ).

• Снятие с диспансерного учета после стойкого

исчезновения остаточных явлений

45.

Профилактика коклюша• Изоляция больного на 25 дней от начала

заболевания.

• В семейных (в семьях, где есть больные

коклюшем) очагах за контактными детьми

устанавливают медицинское наблюдение в

течение 14 дней. Всем кашляющим детям и

взрослым

проводят

двукратное

бактериологическое (два дня подряд или с

интервалом один день) и (или) однократное

молекулярно-генетическое исследования.

46.

Профилактика коклюша• На контактных детей в возрасте до 7 лет

накладывается карантин сроком на 14 дней от

момента

изоляции

больного

(контактными

считаются как непривитые, так и привитые против

коклюша дети).

• В это время запрещается прием новых детей,

неболевших коклюшем, и перевод из одной группы

в другую.

• Назначают ограничительные мероприятия для

данных групп (смещение расписания занятий и

прогулок,

запрещение

посещений

общих

мероприятий).

47.

Профилактика коклюшаАктивная иммунизация является главным звеном в

профилактике коклюша. Иммунизация населения против

коклюша проводится в рамках национального календаря

профилактических прививок

Вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийностолбнячная жидкая (АбКДС)

Вакцинация: 2, 3, 4 мес. Ревакцинация: 18 мес. и в 6-7 лет

48.

Профилактика коклюша49.

50.

Источники• Клинический протокол диагностики и лечения

«Коклюш у детей», 2017 г (Эфендиев И.М. с

соавторами)

• https://vk.com/video340836821_17203

• https://vk.com/video-33024301_161612635

• Учайкин, В. Ф. Инфекционные болезни у детей:

учебник / В. Ф. Учайкин, Н.И Нисевич, О. В.

Шамшева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 688 с.:

ил.

Медицина

Медицина