Похожие презентации:

Симпатическая офтальмия

1.

Симпатическаяофтальмия

Выскварка О.А.

Ординатор

2.

Симпатическая офтальмия- Это воспаление второго, до этого здорового

глаза в ответ на травму первого. Воспаление

чаще всего проявляется в виде вялотекущего

фибринозно-пластического иридоциклита.

- двухсторонний гранулематозный панувеит,

который развивается после проникающей

травмы, осложненной выпадением сосудистой

оболочки, реже после интраокулярных

операций.

3.

Травмированный глазназывают симпатизирующим;

Здоровый в котором

развиваются явления увеита симпатизируемым.

4.

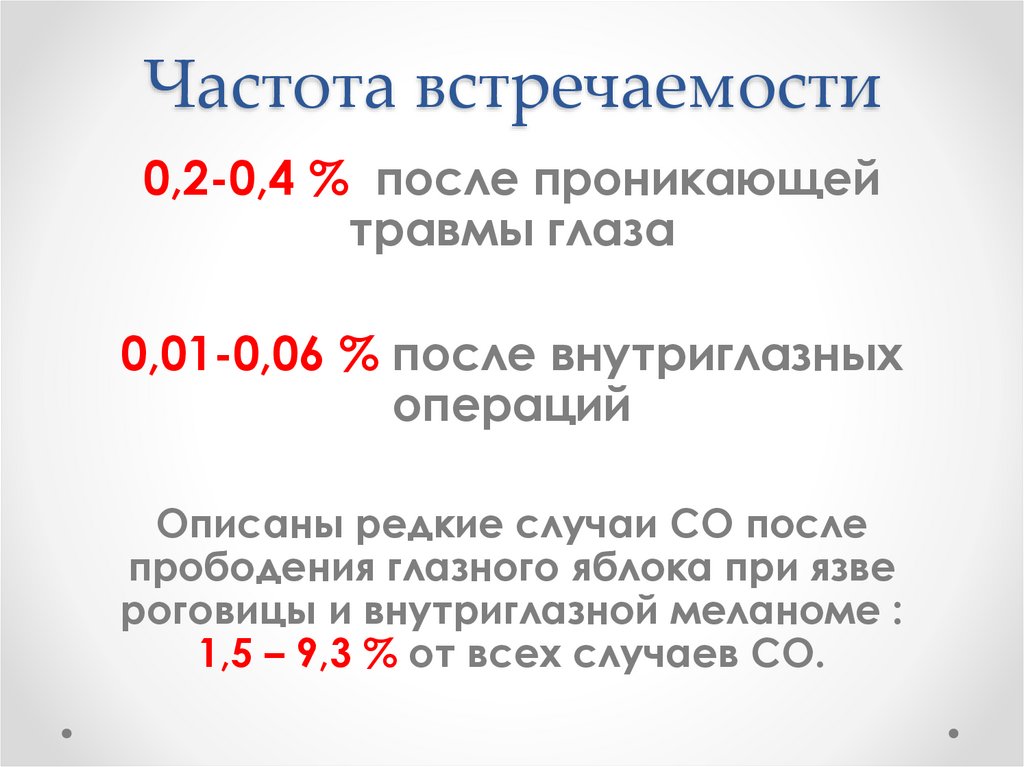

Частота встречаемости0,2-0,4 % после проникающей

травмы глаза

0,01-0,06 % после внутриглазных

операций

Описаны редкие случаи СО после

прободения глазного яблока при язве

роговицы и внутриглазной меланоме :

1,5 – 9,3 % от всех случаев СО.

5.

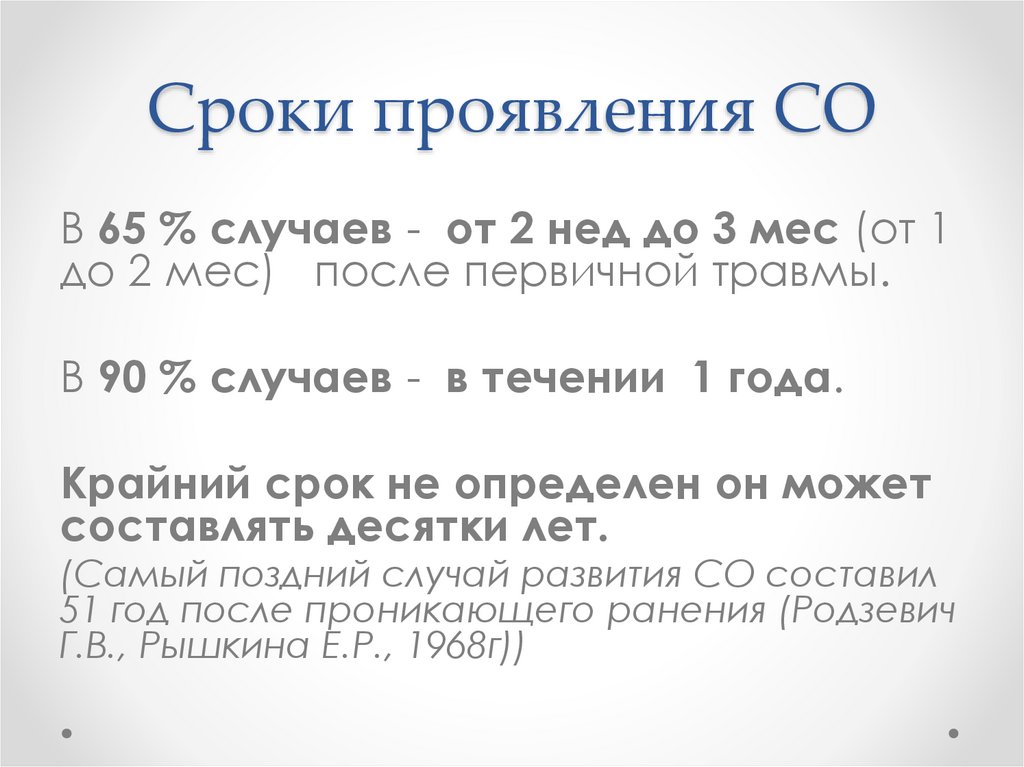

Сроки проявления СОВ 65 % случаев - от 2 нед до 3 мес (от 1

до 2 мес) после первичной травмы.

В 90 % случаев - в течении 1 года.

Крайний срок не определен он может

составлять десятки лет.

(Самый поздний случай развития СО составил

51 год после проникающего ранения (Родзевич

Г.В., Рышкина Е.Р., 1968г))

6.

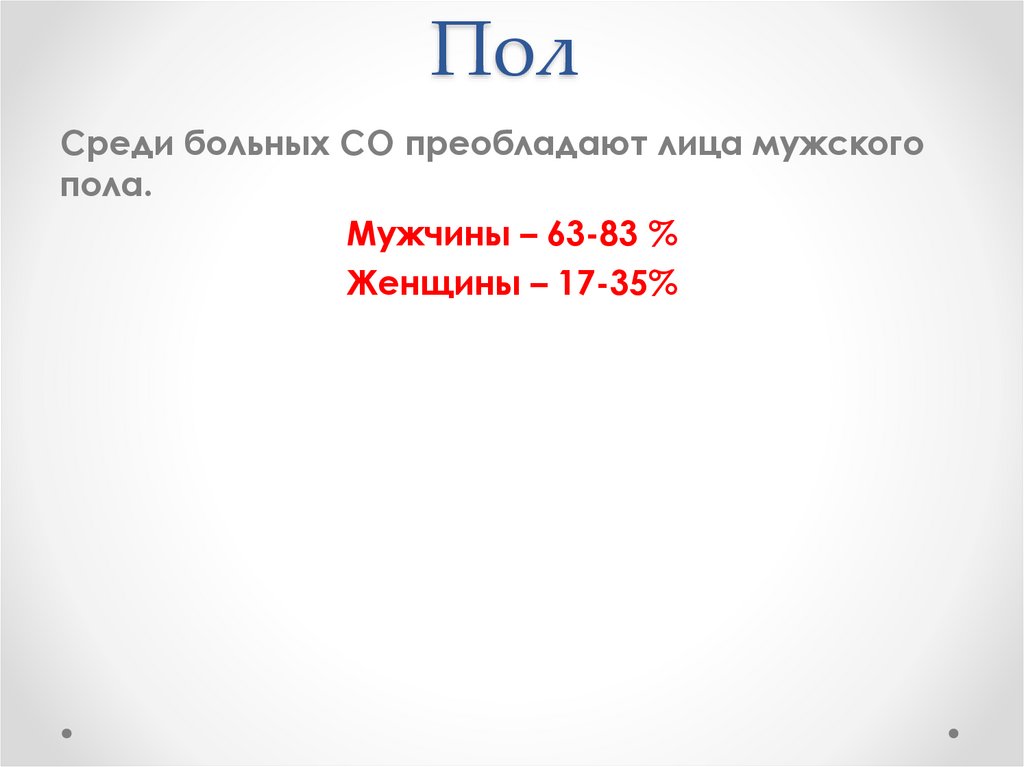

ПолСреди больных СО преобладают лица мужского

пола.

Мужчины – 63-83 %

Женщины – 17-35%

7.

ВозрастСреди больных СО преобладают лица молодого

возраста. (данные Л.Т. Архипова с соавт. 2006г)

Данные зарубежных авторов: средибольных СО

преобладают лица пожилого возраста.

(Данные Kilmartin D/ et al/ 2000 г: 33% - проникающие

ранения, 56 % - внутриглазных операций; Частота СО у детей

6% среди всех случаев, люди старше 65 лет – 50%.)

8.

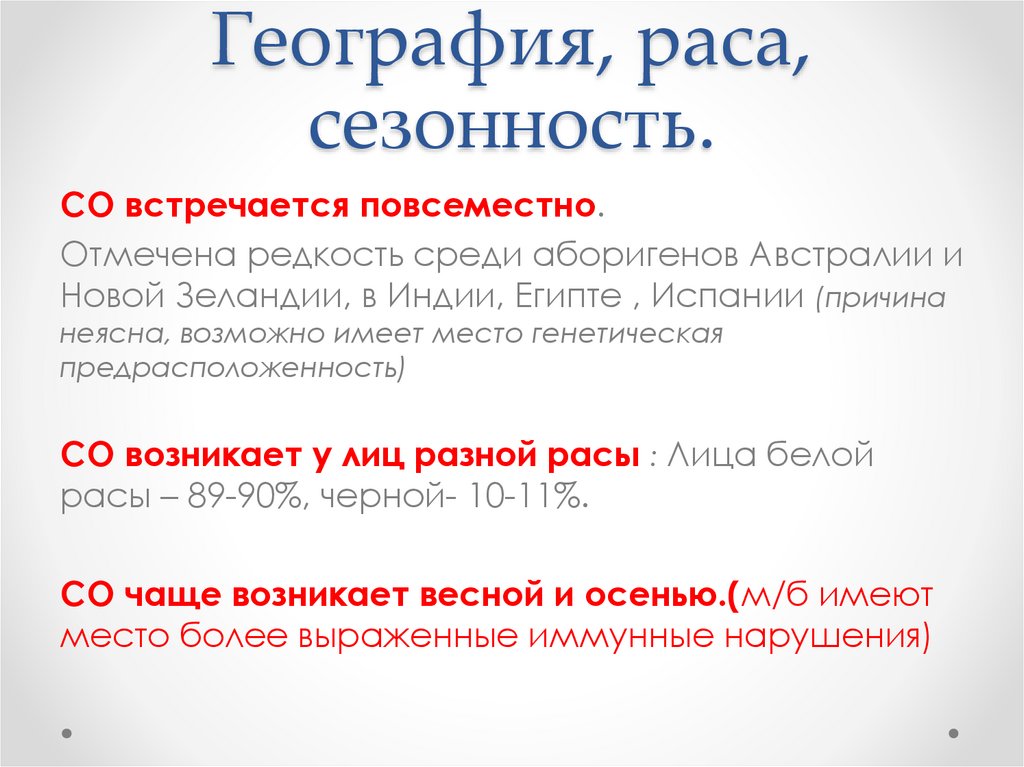

География, раса,сезонность.

СО встречается повсеместно.

Отмечена редкость среди аборигенов Австралии и

Новой Зеландии, в Индии, Египте , Испании (причина

неясна, возможно имеет место генетическая

предрасположенность)

СО возникает у лиц разной расы : Лица белой

расы – 89-90%, черной- 10-11%.

СО чаще возникает весной и осенью.(м/б имеют

место более выраженные иммунные нарушения)

9.

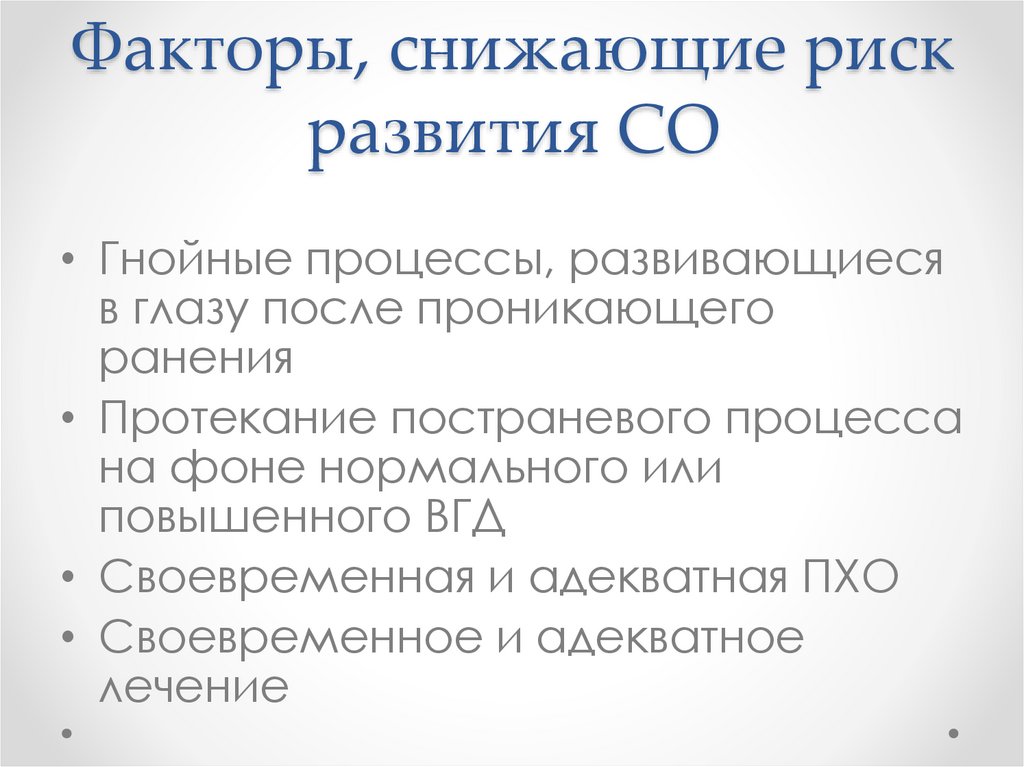

Факторы, снижающие рискразвития СО

• Гнойные процессы, развивающиеся

в глазу после проникающего

ранения

• Протекание постраневого процесса

на фоне нормального или

повышенного ВГД

• Своевременная и адекватная ПХО

• Своевременное и адекватное

лечение

10.

Факторы риска развития СОХарактер травмы:

• Локализация ранений в корнеосклеральной зоне

• Выпадение радужки

• Травма хрусталика

• Отслойка сетчатки

• Развитие посттравматического иридоциклита

• Протекание постраневого процесса на фоне

сниженного ВГД

Особенности ПХО:

• Поздняя и недостаточно профессиональная ПХО,

приводящая к плохой адаптации краев, ущемлению

увеальных оболочек, грубым спаянным рубцам,

реобработка.

Особенности медикаментозного лечения раневого

процесса:

• Недостаточно эффективная и адекватная терапия

посттравматического увеита

11.

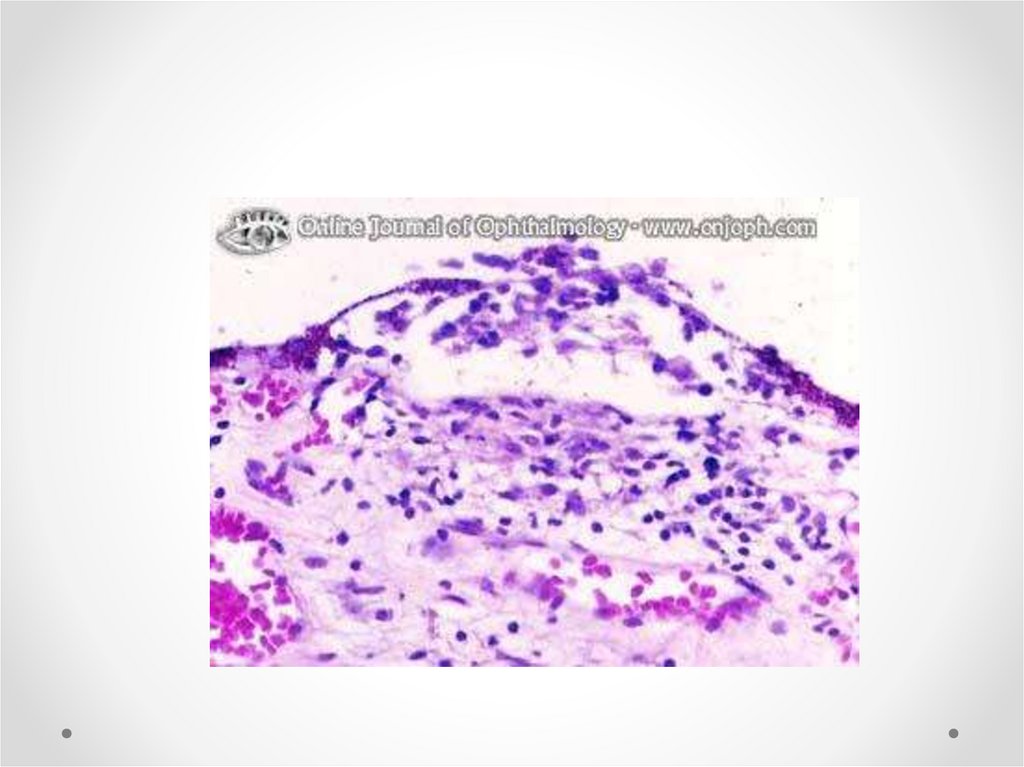

Морфологическая картинасимпатизирующего воспаления

Мононуклеарное воспаление увеального тракта (

пролиферативное, продуктивное) с очаговой или

диффузной лимфоидной инфильтрацией и

узелками эпителиоидно-клеточных гранулем,

содержащих пигментные гранулы.

Очаги Далена-Фукса – узелки между мембраной

Бруха и пигментным эпителием сетчатки.

12.

13.

14.

Теории патогенеза СО1858г - цилиарная теория патогистолога H. Mullera :

При травме глаза происходит раздражение

цилиарных нервов, которое рефлекторно вызывает

раздражение цилиарных нервов парного глаза, где и

возникает воспаление.

Инфекционные теории:

1880г – теория специфического метастаза BerlinRomer

1890г – бактерийно-токсическая теория

Беллярминова-Зеленковского

1904г – эндогенная теория Meller ( 1943г – Коссина Е.Г.,

1961г – Левкоева Э.Ф.)

Вирусные теории (1904г)

15.

1904г – Аутоцитотоксическаятеория С.С. Головина1910-1911г – Анафилактическая теория А. Elschniga :

Заболевание парного глаза при травме возникает вследствии

анафилаксии к собственным антигенам увеальной ткани,

разрушенной в момент травмы.

С 70-80-х годов ХХ столетия начинается новый этап в

изучении аутоиммунного генеза СО.

16.

СО – многофакторное заболеваниеаутоиммунного генеза.

СО – многофакторное заболевание

аутоиммунного генеза, возникающее

вследствие аутоиммунного ответа на

увеитогенные интигены увеальных

оболочек и/или сетчатки,

повреждаемых при проникающих

ранениях или внутриглазной хирургии.

17.

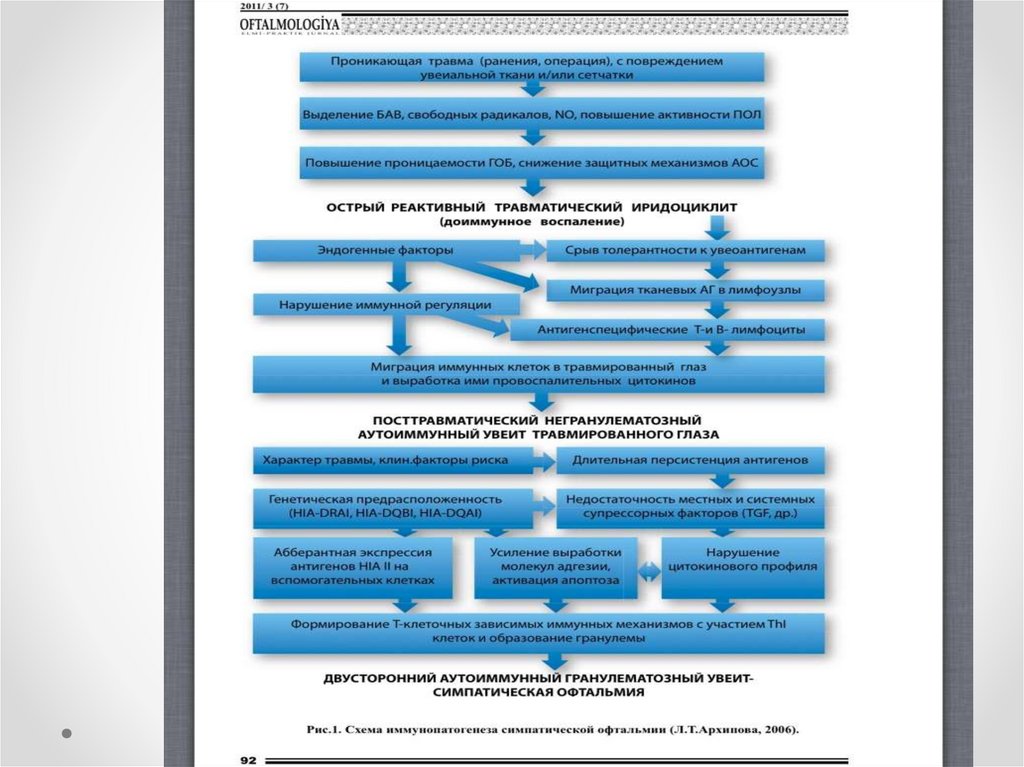

Иммунопатогенез СОИнициирующие ф-ры – проникающее

ранение, внутриглазные операции

Предраспологающие ф-ры – генетические

особенности

Способствующие ф-ры – нарушения

иммунной регуляции.

18.

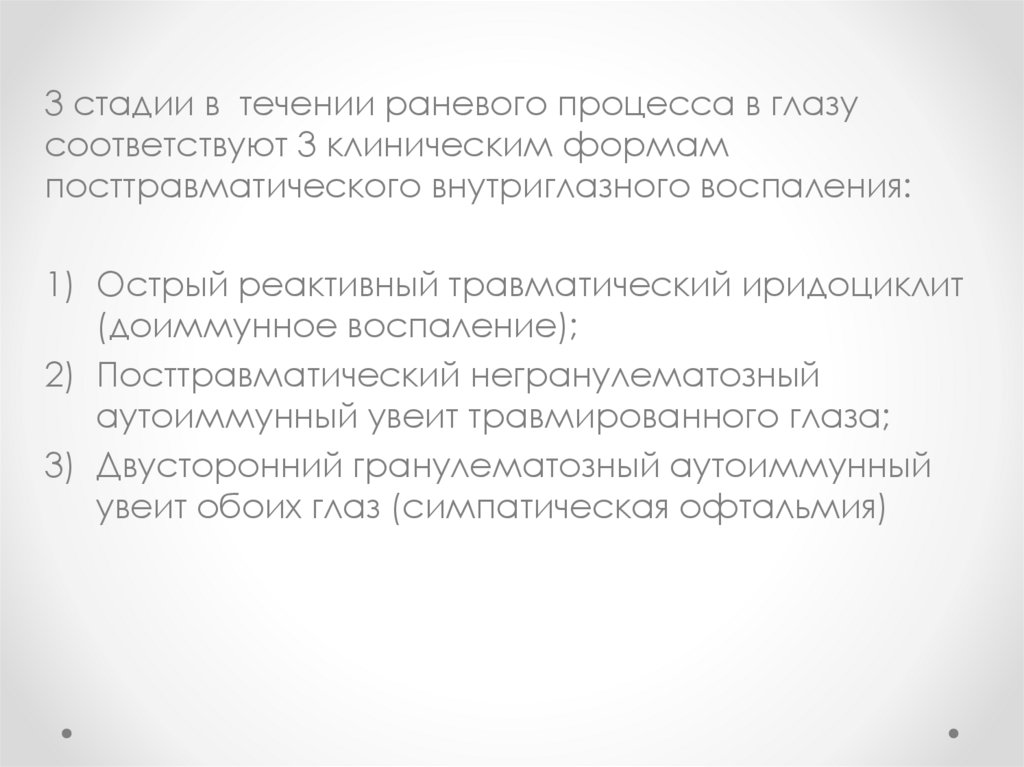

3 стадии в течении раневого процесса в глазусоответствуют 3 клиническим формам

посттравматического внутриглазного воспаления:

1) Острый реактивный травматический иридоциклит

(доиммунное воспаление);

2) Посттравматический негранулематозный

аутоиммунный увеит травмированного глаза;

3) Двусторонний гранулематозный аутоиммунный

увеит обоих глаз (симпатическая офтальмия)

19.

20.

Формы СО1.Пластическая форма

2.Серозная форма

3.Невритическая форма

4.Смешанная форма

21.

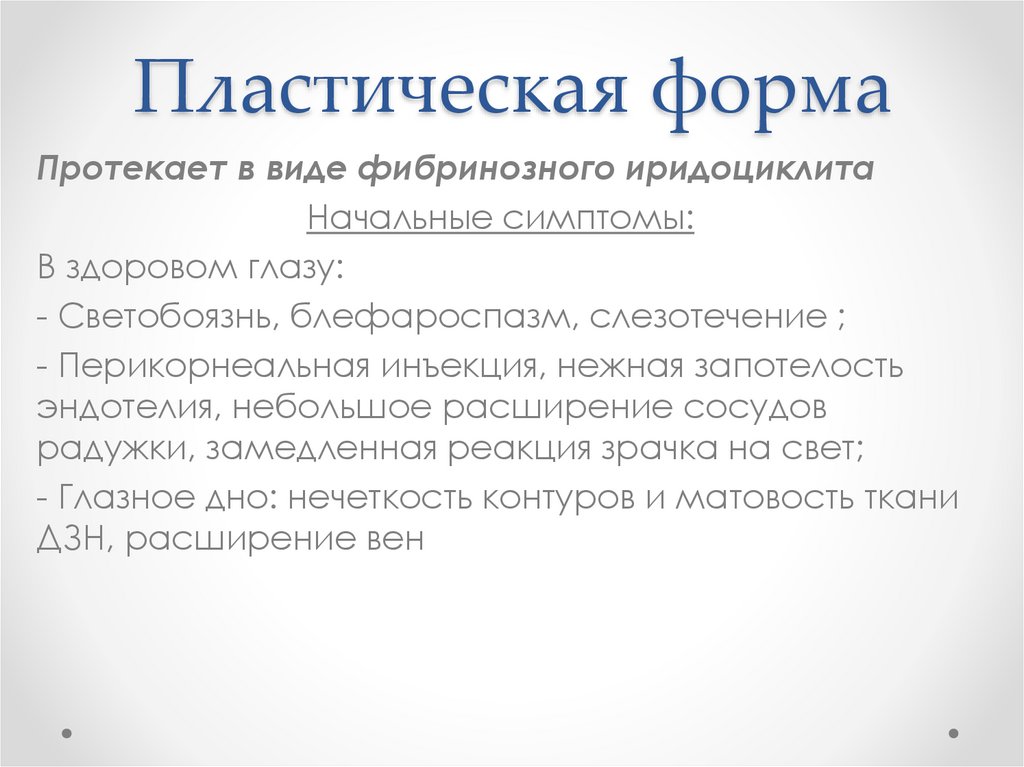

Пластическая формаПротекает в виде фибринозного иридоциклита

Начальные симптомы:

В здоровом глазу:

- Светобоязнь, блефароспазм, слезотечение ;

- Перикорнеальная инъекция, нежная запотелость

эндотелия, небольшое расширение сосудов

радужки, замедленная реакция зрачка на свет;

- Глазное дно: нечеткость контуров и матовость ткани

ДЗН, расширение вен

22.

--

Выраженные признаки:

Болезненность глаза при пальпации в области

ресничного тела;

Крупные серые преципитаты на зедней

поверхности роговицы ( иногда в СТ)

Выраженная гиперемия, стушеванность рисунка

и изменение цвета радужки

Сужение и неправильная форма зрачка

Круговые задние спайки радужки

Отложение экссудата на передней поверхности

хрусталика

Грубые помутнения в СТ

Папиллит

Вторичная глаукома

23.

24.

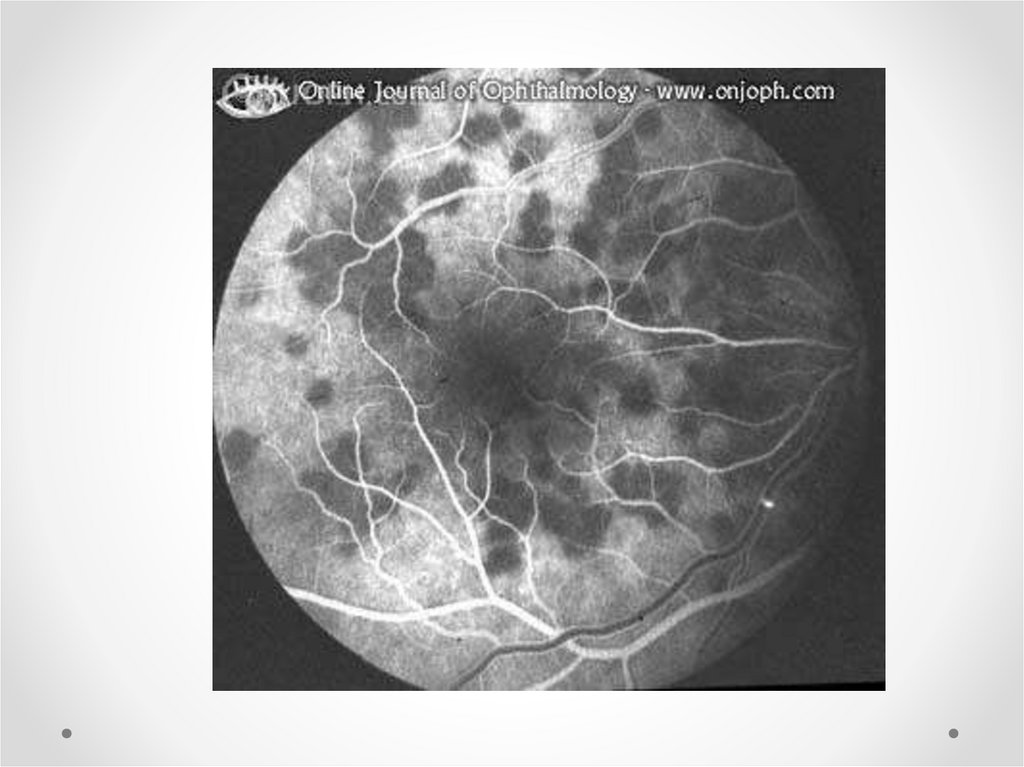

Процесс может протекать по типу очень тяжелогозаднего пластического увеита с выраженной

экссудацией в сосудистую оболочку, сетчатку и СТ.

Рубцовый процесс >>>> сморщивание СТ,

отслойке сетчатки, снижение офтальмотонуса,

почти полной потери зрения и квадратной атрофии

глазного яблока.

Потеря зрения даже на фоне мощного

лечения необратима.

25.

Серозная форма- Характеризуется возникновением серозного

иридоциклита.

- Встречается реже чем пластическая, течение

более легкое

- Под влиянием лечения более чем в 50 %

случаев приостанавливается процесс,

сохраняются остаточные зрительные

функции.

26.

Невритическая форма-

-

Редко встречается

Незаметное начало

Отсутствие изменений в переднем отделе глаза

Глазное дно: ДЗН и перипапиллярная зона более

гиперемированны, границы ДЗН не четкие, ткань

ДЗН и сетчатка матового оттенка; сосуды

расширены.

Нарушено цветоощущение

Снижено центральное зрение

Сужены границы поля зрения

Увеличено слепое пятно

- При лечении более чем в 50% случаев

сохраняются зрительные функции.

27.

Смешанная форма- Наиболее частое проявление СО

- Основной процесс – тяжелый пластический

иридоциклит в сочетании с серозным или

невритическим.

- Прогноз чаще плохой - слепота.

28.

Список используемой литературы1. Симпатическая офтальмия, Архипова Л.Т., 2006г

2. Травма глаза

3. Руководство по детской офтальмологии

Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В.

1987г

4. Глазные болезни Копаева В.Г. 2002г

Медицина

Медицина