Похожие презентации:

Развитие зубов (одонтогенез)

1.

Специальность «Стоматология»РАЗВИТИЕ ЗУБОВ

(ОДОНТОГЕНЕЗ)

Витебский государственный

медицинский университет.

Кафедра гистологии, цитологии и

эмбриологии

2020 г.

2.

Зубы (denti) являются частью жевательного аппарата исостоят главным образом из минерализованных тканей.

Они также принимают участие в произношении звуков

речи человека, а у животных это еще и орган защиты и

нападения.

У человека они представлены двумя генерациями:

*вначале образуются выпадающие, или

молочные (20), а затем

*постоянные (32) зубы.

3.

• Основными источниками развития зубов является эпителийслизистой оболочки ротовой полости (кожная эктодерма) и

эктомезенхима, формирующаяся из нервного гребня. У

человека различают две генерации (два прикуса) зубов:

молочные и постоянные. Полагают, что наличие двух прикусов

отражает адаптацию размеров и числа зубов к размерам

челюстей. Вначале соответственно небольшим размерам

челюстей образуются меньшее количество небольших по

размерам молочных зубов, а в последующем, когда челюсти

ребенка увеличиваются в размерах, происходит замена

молочных зубов на постоянные, имеющие большие размеры и

число которых больше. В результате наблюдается полное

соответствие размеров челюстей и суммарных размеров зубов

(Быков В.Л., 1999)

4.

• Развитие молочных и постоянных зубов идетоднотипно из одинаковых источников, но в

разное время. Закладка молочных зубов

происходит в конце 2-го месяца эмбриогенеза.

При этом процесс развития зубов протекает

стадийно.

• В нем выделяют три периода:

• I. ПЕРИОД ЗАКЛАДКИ ЗУБНЫХ ЗАЧАТКОВ.

• II. ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЗУБНЫХ ЗАЧАТКОВ.

• III. ПЕРИОД ГИСТОГЕНЕЗА ТКАНЕЙ ЗУБА

5.

Развитие зубаМезенхима

Эпителий

Дентин

Эмаль

Пульпа

Цемент

Периодонт

5

6.

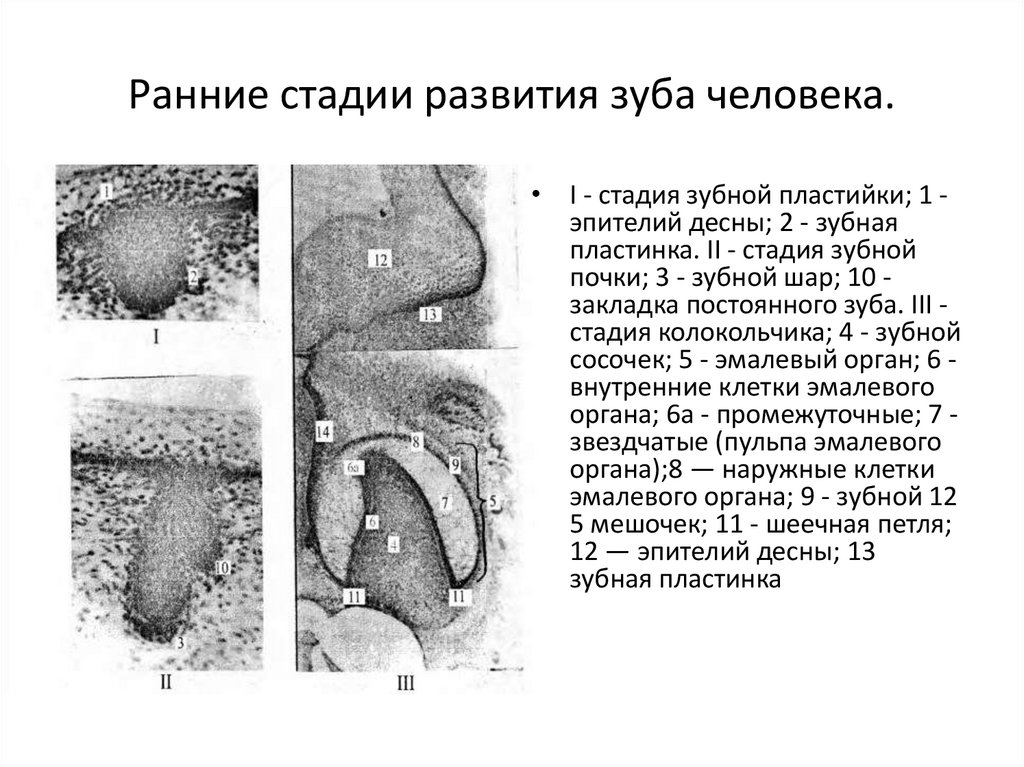

1-ый период• 1 СТАДИЯ - стадия образования зубной пластинки. Эта стадия

начинается на 6-й неделе эмбриогенеза. В это время эпителий

слизистой оболочки десны начинает врастать в подлежащую

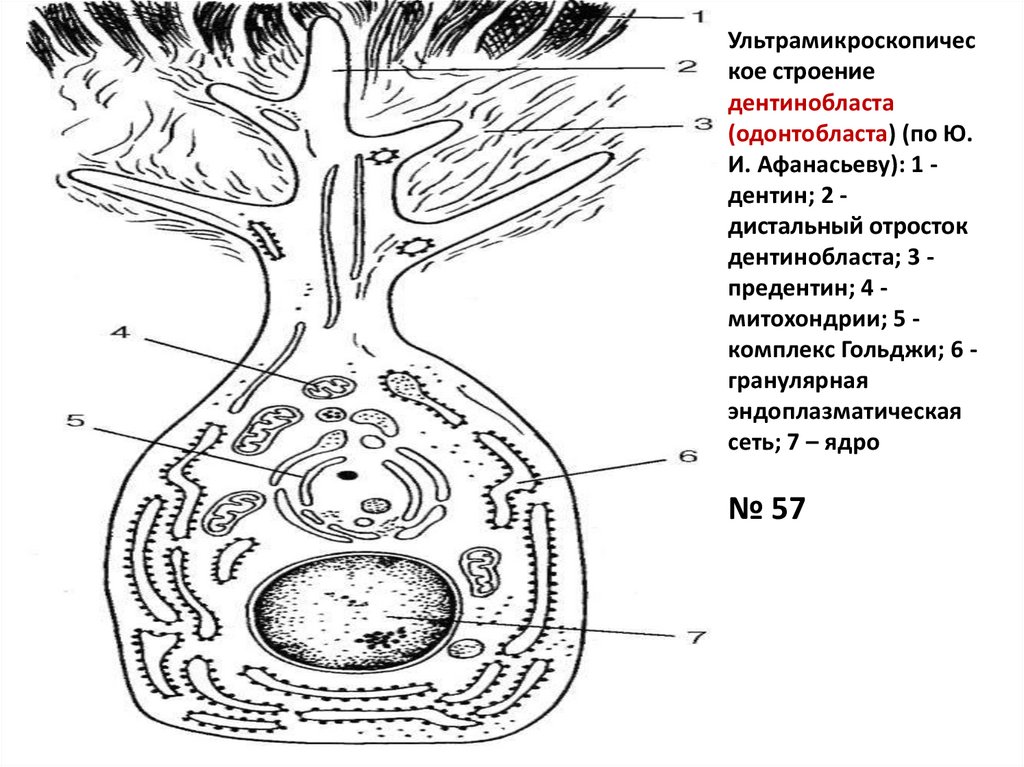

мезенхиму вдоль каждой из развивающихся челюстей.

Образующееся утолщение очень быстро разделяется на две

пластинки: вестибулярную и зубную.

• Вестибулярная

пластинка

образована

интенсивно

пролиферирующими

эпителиоцитами,

врастающими

в

подлежащую мезенхиму. Далее происходит гибель путем

апоптоза клеток центральной вестибулярной пластинки, что

ведет к формированию щечно-губной борозды. Эта борозда

отделяет преддверие рта от собственно полости рта, а также

щеки и губы от челюстей, в которых будут развиваться зубы.

Формирующиеся

эпителиальные

зубные

пластинки

располагают

7.

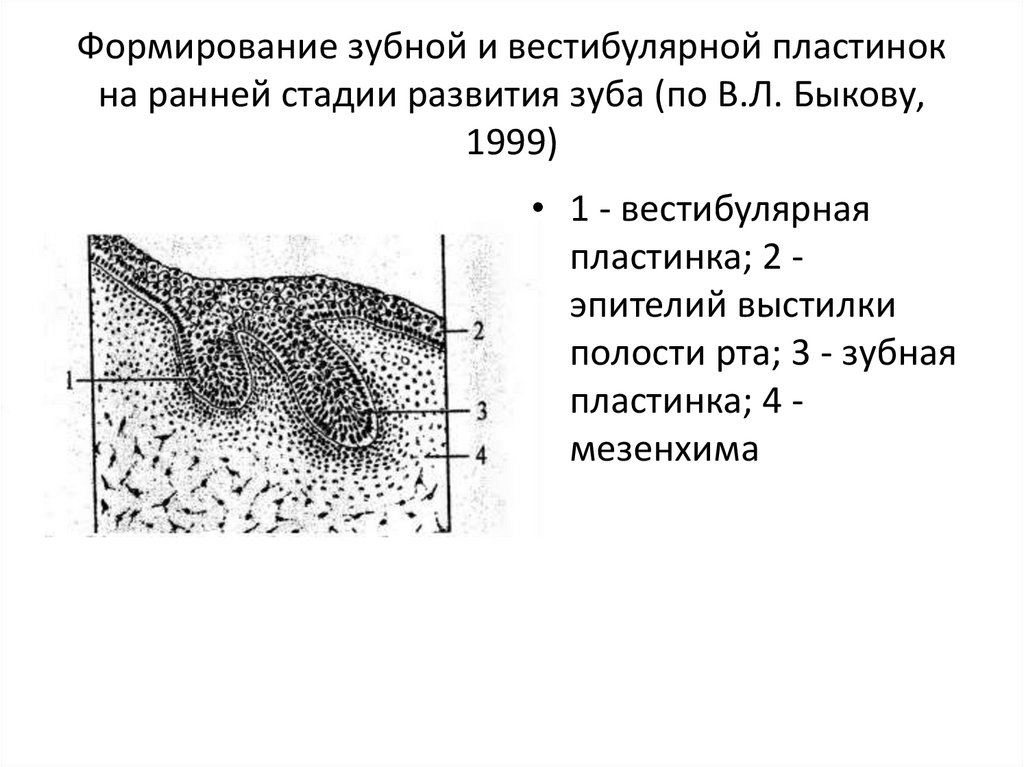

1-ый период.• 2 СТАДИЯ - стадия зубного шара (почки).

Соответствует 8-й неделе эмбриогенеза. В эту

стадию клетки зубной пластинки размножаются в

дистальной части и формируют на конце зубной

пластинки зубные шары .

• Зубные почки являются закладками эмалевых

органов временных зубов и образуются в

количестве десяти на каждой зубной пластинке

(всего 20 в соответствии с числом молочных зубов).

Зубные почки окружа124 ются скоплениями

мезенхимных

клеток,

которые

индуцируют

образование из почек эмалевых органов

8.

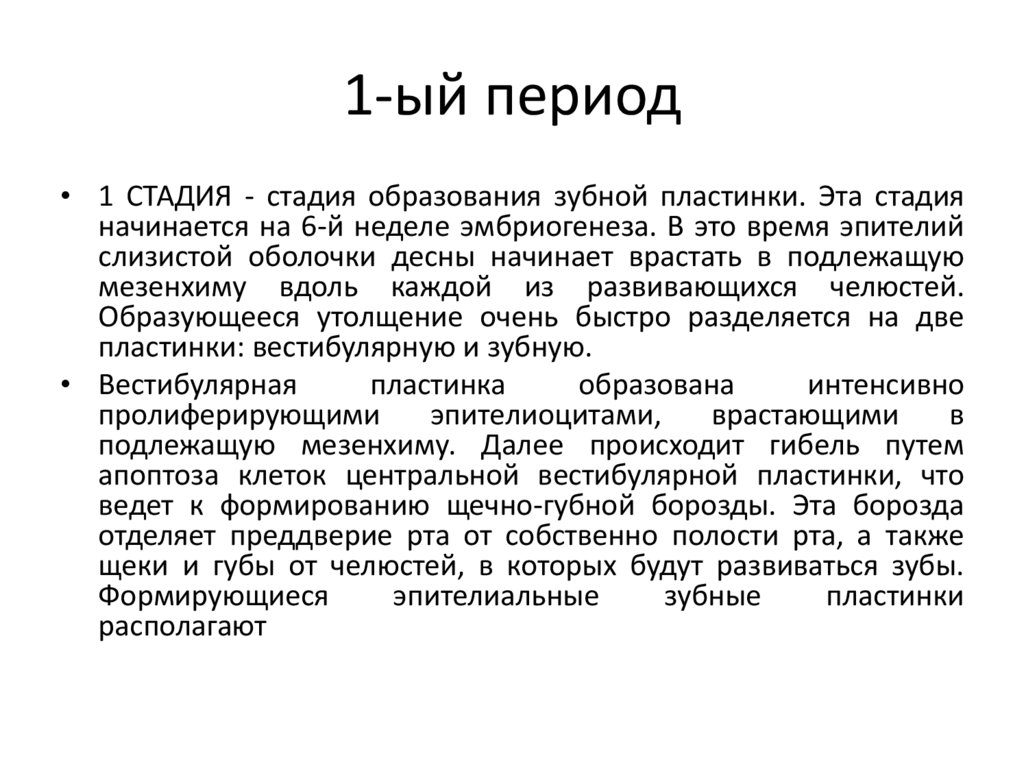

Ранние стадии развития зуба человека.• I - стадия зубной пластийки; 1 эпителий десны; 2 - зубная

пластинка. II - стадия зубной

почки; 3 - зубной шар; 10 закладка постоянного зуба. III стадия колокольчика; 4 - зубной

сосочек; 5 - эмалевый орган; 6 внутренние клетки эмалевого

органа; 6а - промежуточные; 7 звездчатые (пульпа эмалевого

органа);8 — наружные клетки

эмалевого органа; 9 - зубной 12

5 мешочек; 11 - шеечная петля;

12 — эпителий десны; 13

зубная пластинка

9.

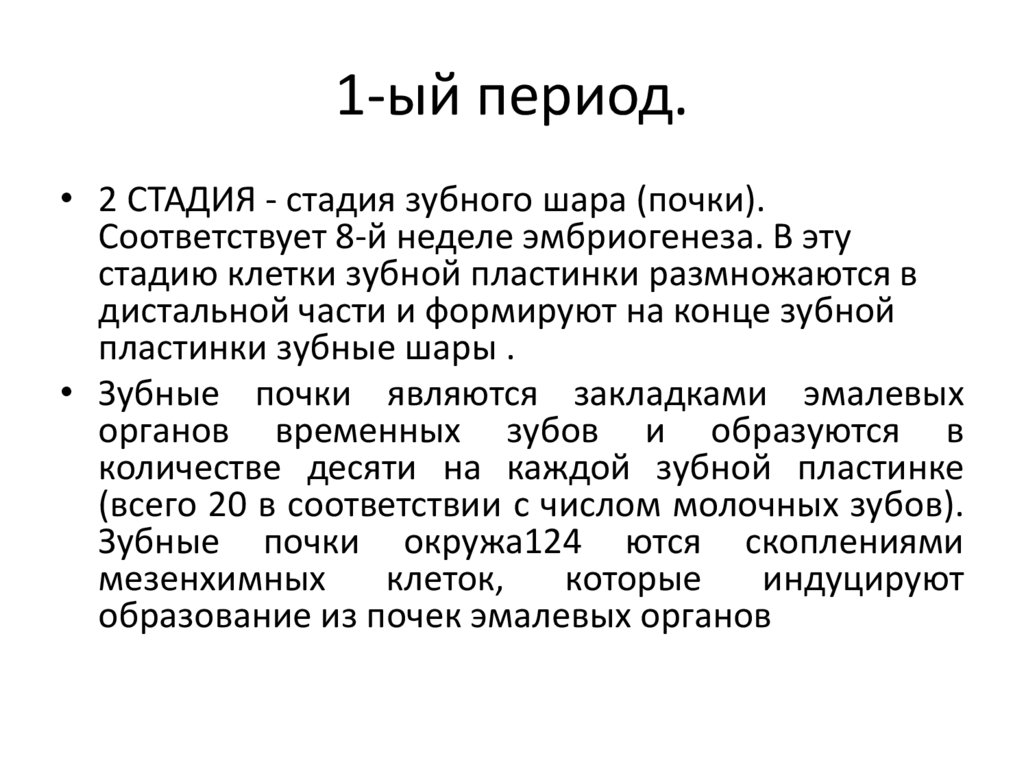

Формирование зубной и вестибулярной пластинокна ранней стадии развития зуба (по В.Л. Быкову,

1999)

• 1 - вестибулярная

пластинка; 2 эпителий выстилки

полости рта; 3 - зубная

пластинка; 4 мезенхима

10.

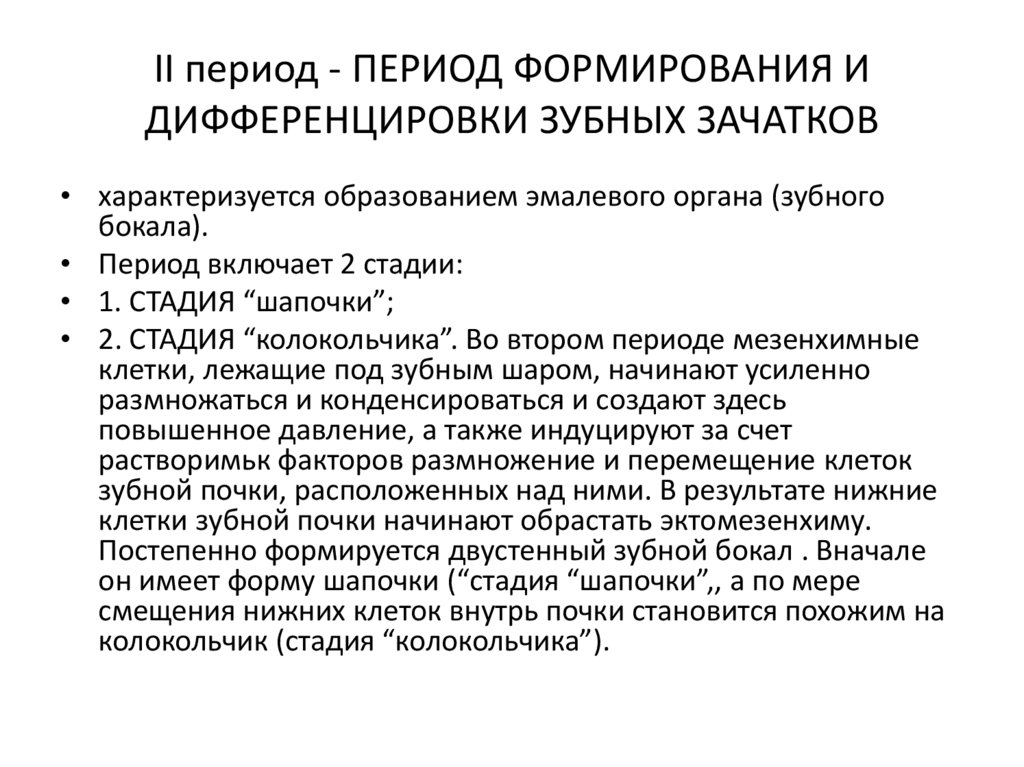

II период - ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ИДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЗУБНЫХ ЗАЧАТКОВ

• характеризуется образованием эмалевого органа (зубного

бокала).

• Период включает 2 стадии:

• 1. СТАДИЯ “шапочки”;

• 2. СТАДИЯ “колокольчика”. Во втором периоде мезенхимные

клетки, лежащие под зубным шаром, начинают усиленно

размножаться и конденсироваться и создают здесь

повышенное давление, а также индуцируют за счет

растворимьк факторов размножение и перемещение клеток

зубной почки, расположенных над ними. В результате нижние

клетки зубной почки начинают обрастать эктомезенхиму.

Постепенно формируется двустенный зубной бокал . Вначале

он имеет форму шапочки (“стадия “шапочки”,, а по мере

смещения нижних клеток внутрь почки становится похожим на

колокольчик (стадия “колокольчика”).

11.

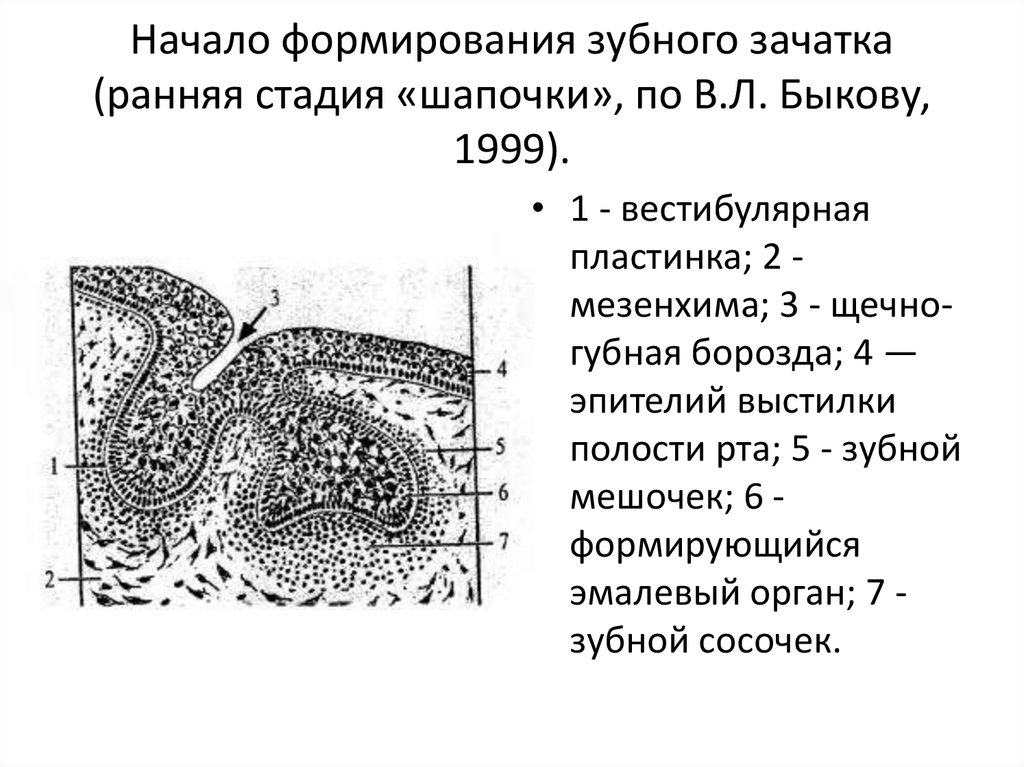

Начало формирования зубного зачатка(ранняя стадия «шапочки», по В.Л. Быкову,

1999).

• 1 - вестибулярная

пластинка; 2 мезенхима; 3 - щечногубная борозда; 4 —

эпителий выстилки

полости рта; 5 - зубной

мешочек; 6 формирующийся

эмалевый орган; 7 зубной сосочек.

12.

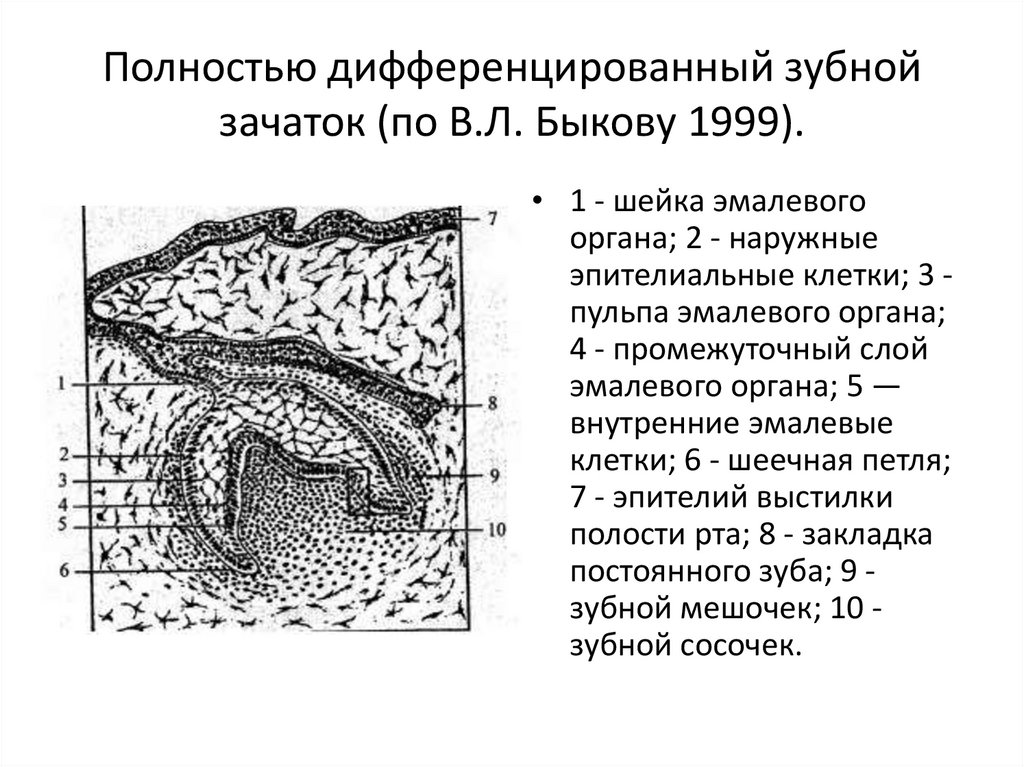

Полностью дифференцированный зубнойзачаток (по В.Л. Быкову 1999).

• 1 - шейка эмалевого

органа; 2 - наружные

эпителиальные клетки; 3 пульпа эмалевого органа;

4 - промежуточный слой

эмалевого органа; 5 —

внутренние эмалевые

клетки; 6 - шеечная петля;

7 - эпителий выстилки

полости рта; 8 - закладка

постоянного зуба; 9 зубной мешочек; 10 зубной сосочек.

13.

Участок зубного зачатка на стадии«колокольчика», отмеченный на рисунке 7.4

(по В.Л. Быкову 1999).

• 1 - преодонтобласты; 2

- преэнамелобласты; 3

- промежуточный слой

эмалевого органа; 4 пульпа эмалевого

органа; 5 - базальная

мембрана; 6 - зубной

сосочек.

14.

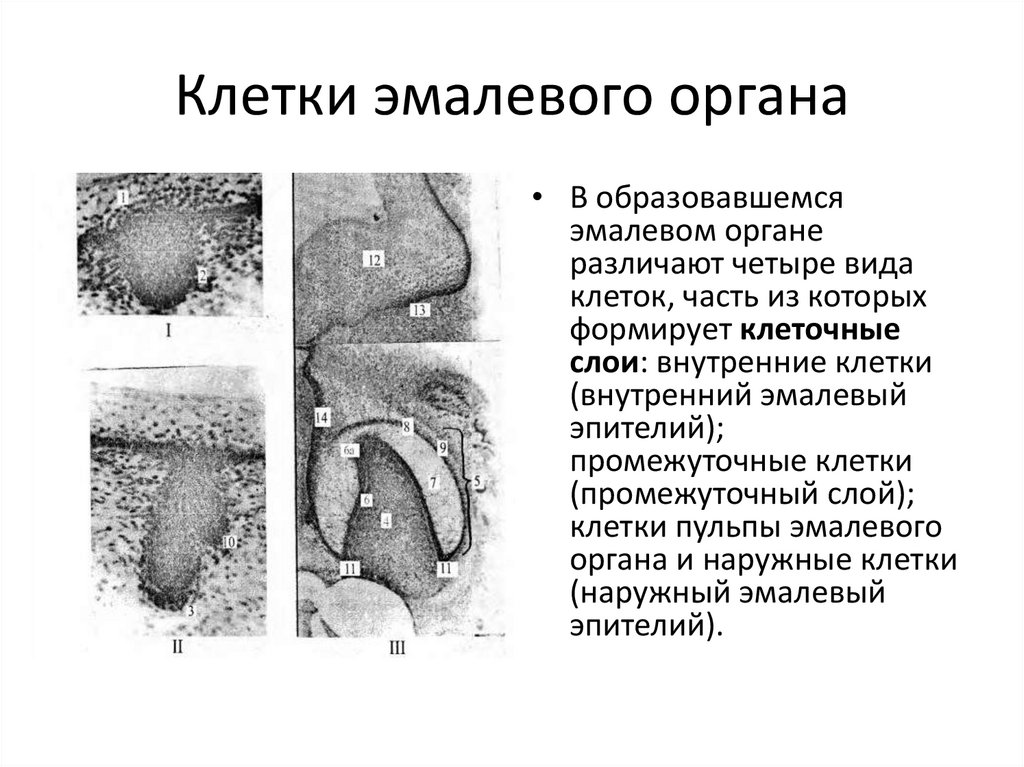

Клетки эмалевого органа• В образовавшемся

эмалевом органе

различают четыре вида

клеток, часть из которых

формирует клеточные

слои: внутренние клетки

(внутренний эмалевый

эпителий);

промежуточные клетки

(промежуточный слой);

клетки пульпы эмалевого

органа и наружные клетки

(наружный эмалевый

эпителий).

15.

Внутренние клетки эмалевогооргана.

• Внутренние клетки (внутренний эмалевый эпителий) усиленно

размножаются и в дальнейшем служат источником для образования

амелобластов - основных клеток эмалевого органа, вырабатывающих

эмаль. Эти клетки имеют вначале кубическую, а затем высокую

призматическую форму. Клетки, приобретшие высокую

призматическую форму, называются преэнамелобластами.

Преэнамелобласты еще не имеют отчетливой поляризации. Ядро в

них располагается в центральной части цитоплазмы, которая

содержит умеренное количество органелл общего назначения:

свободные рибосомы, цистерны гранулярной ЭПС, митохондрии,

центросому, а также тонофиламенты. В преэнамелобластах

содержатся включения гликогена. При помощи специализированных

межклеточных контактов преэнамелобласты соединяются друг с

другом боковыми поверхностями. Иногда клетки внутреннего

эпителия формируют непостоянные структуры, значение которых в

развитии зубов неизвестно. Этими структурами являются эмалевый

узелок и эмалевый тяж .

16.

Эмалевый узелок (1) и эмалевыйтяж (2).

17.

Промежуточные клетки.• Промежуточные клетки формируют 3-4 ряда, прилегающих с

одной стороны непосредственно к внутренним клеткам, с

другой стороны - к пульпе эмалевого органа. Органеллы в

клетках промежуточного слоя развиты слабо. В клетках

содержится высокая активность щелочной фосфатазы,

принимающей участие в транспортных процессах и

обызвествлении эмали. Промежуточному слою эмалевого

органа приписывается ряд важных функций. Полагают, что, вопервых, эти клетки благодаря наличию щелочной фосфатазы

участвуют в минерализации эмали. Вовторых, среди клеток

данного слоя имеются камбиальные клетки, способные

дифференцироваться в энамелобласты. В-третьих, за счет

промежуточного слоя постоянно идет пополнение популяции

клеток пульпы эмалевого органа.

18.

Пульпа эмалевого органа.Пульпа эмалевого органа состоит из отростчатых клеток, связанных

отростками друг с другом, формируя звездчатый ретикулум (см. рис. 7.1, 7.5).

Между клетками находится жидкость, которая содержит белки и

гликозаминогликаны. Продуцентами ее являются сами клетки пульпы

эмалевого органа. Выделяемая клетками на ранних стадиях развития

жидность накапливается между ними и расслаивает их, создавая подобие

синцития. Однако это ложный синцитий, поскольку контактирующие отростки

ограничены цитолеммами и между ними имеются десмосомы. Десмосомы

связывают клетки пульпы эмалевого органа и с поверхностными клетками

промежуточного слоя. В клетках пульпы содержатся умеренно развитая

гранулярная ЭПС, гипертрофированный комплекс Гольджи и большое

количество лизосом. Функциональное значение пульпы эмалевого органа до

конца не раскрыто. Предполагается ее роль в обеспечении необходимого

пространства для развивающейся коронки зуба. Возможно, эти клетки

выполняют опорно-механическую функцию по отношению к внутреннему

эпителию эмалевого органа, препятствуя его сдавлению. Допускается также,

что клетки пульпы эмалевого органа могут депонировать соли, необходимые

для минерализации эмали. Кроме того, они, очевидно, некоторое время

осущест- , вляет трофику амелобластов, а в дальнейшем являются одним из

источников образования вторичной кутикулы зуба.

19.

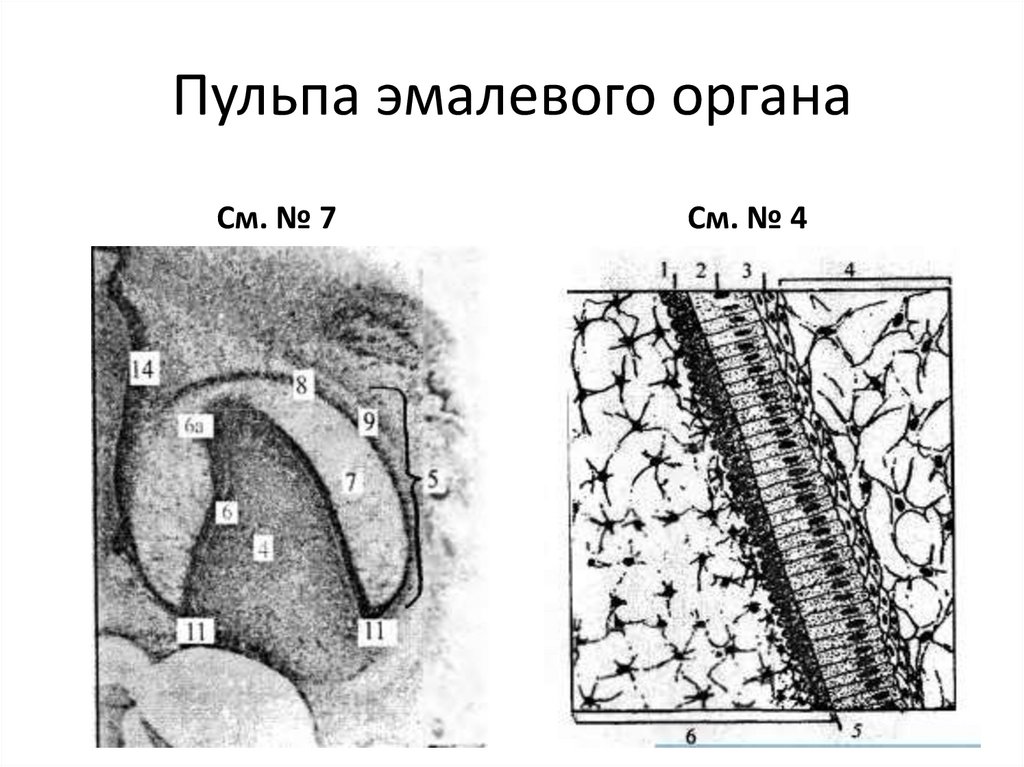

Пульпа эмалевого органаСм. № 7

См. № 4

20.

Наружные клетки (наружныйэмалевый эпителий)

• имеют кубическую или уплощенную форму. В клетках

слабо развиты органеллы общего назначения. Эти

клетки на одной стороне эмалевого органа переходят в

эпителий зубной пластинки, а на противоположной, в

области края эмалевого органа, соединяются с

внутренними эмалевыми клетками. Зона соединения

двух видов эпителия называется шеечной петлей.

• Ее клетки после формирования коронки зуба

формируют эпителиальное корневое влагалище

(влагалище Гертвига), которое индуцирует и направляет

развитие корня зуба. Наружные клетки вместе с

редуцированной пульпой эмалевого органа и

промежуточным слоем формируют вторичную кутикулу

зуба.

21.

Зубной сосочек.• Из эктомезенхимы, лежащей внутри зубного бокала,

формируется зубной сосочек. Он отделяется от внутреннего

эмалевого эпителия базальной мембраной. Его наиболее

наружные клетки формируют эпителиоподобный слой. Это так

называемые

преодонтобласты

(предентинобласты).

В

цитолемме этих клеток на ранних этапах развития зубного

сосочка появляются рецепторы для фибронектина. Благодаря

этим

рецепторам

клетки

спс-собны

связываться

с

фибронектином базальной мембраны, и это обстоятельство

обеспечивает оформление преодонтобластов в эпителиоидную

структуру. Остальные клетки зубного сосочка остаются в

малодифференцированном состоянии и в последующем

превращаются в пульпу зуба.

22.

Зубной мешочек.• Эктомезенхима, окружающая эмалевый орган, превращается в зубной

мешочек. Формирующие его мезенхимные клетки интенсивно

синтезируют коллагеновые волокна, которые имеют радиарное

расположение. Они в последующем формируют периодонтальную

связку. В зубном мешочке также интенсивно развиваются

кровеносные сосуды, осуществляющие питание эмалевого органа.

Второй период для молочных зубов полностью завершается к концу 4го месяца эмбриогенеза. Зубная пластинка, которая явилась

источником образования эмалевого органа, в последующем

претерпевает дегенеративные изменения. На стадии шапочки" она

сохраняет связь с эмалевым органом в виде тяжа клеток, называемого

шейкой эмалевого органа. Этот тяж постепенно истончается и на

стадии “колокольчика” распадается на отдельные эпителиальные

островки (эпителиальные остатки Малассе). В тех закладках, где будут

образовываться постоянные зубы, зубная пластинка остается

интактной (заместительная зубная пластинка).

23.

Ранняя стадия развития зуба• Молочные зубы начинают разви-ваться

в конце 2-го месяца внутриутробного

периода с обра-зования вестибулярной

пластинки, в результате чего образуется

преддверие ротовой полости.

• От дна преддверия растет эпи-телиальная

зубная пластинка. На внутренней

поверхности зубной пластинки

появляются — зубные зачатки, из которых

развиваются эмалевые органы (ЭО).

23

24.

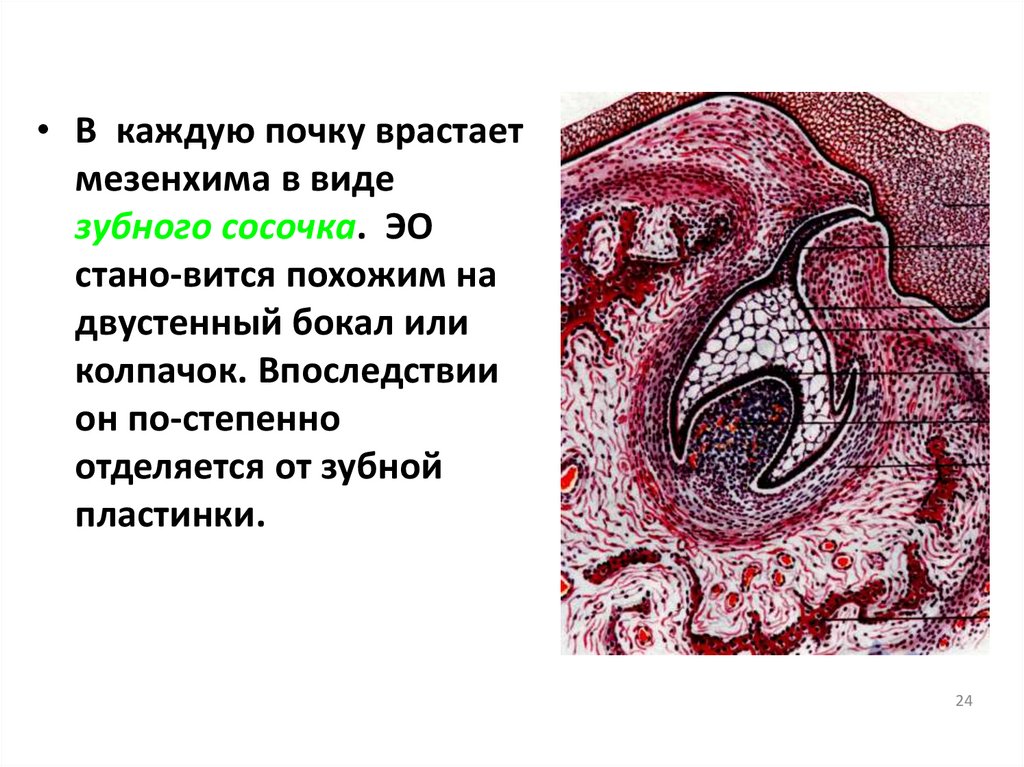

• В каждую почку врастаетмезенхима в виде

зубного сосочка. ЭО

стано-вится похожим на

двустенный бокал или

колпачок. Впоследствии

он по-степенно

отделяется от зубной

пластинки.

24

25.

Клетки ЭО дифференцируются на :внутренние, наружные и

промежуточные.

---Из внутренних (энамелобластов)

образует эмаль.

Клетки промежуточного слоя приобретают

звездчатую форму, образуется пульпа ЭО,

которая участвует в образовании кутикулы

эмали.

Мезенхима образует зубной мешочек.

25

26.

Первый этап - образование и обособление зубных зачатков при развитиимолочных зубов начинается в конце 2-го мес внутриутробного развития,

когда в эпителии полости рта возникает щечно-губная пластинка, растущая

в мезенхиму.

Затем в этой пластинке появляется щель, знаменующая обособление

полости рта и появление преддверия. В области закладки однокоренных

зубов от дна преддверия растет второе эпителиальное выпячивание в виде

валика, превращающегося в зубную пластинку (lamina dentalis).

Зубная пластинка в области закладки многокорневых зубов развивается

самостоятельно непосредственно из эпителия полости рта. На внутренней

поверхности зубной пластинки сначала появляются - зубные зачатки (germen dentis), из которых развиваются эмалевые органы

(organum enamelium). Вокруг зубного зачатка клетки мезенхимы

уплотняются, формируется зубной мешочек (sacculus dentis). В дальнейшем

навстречу к каждому зубному зачатку начинает расти мезенхима в виде

зубного сосочка (papilla dentis), вдавливаясь в эмалевый орган который

становится похожим на двустенный бокал или колпачок

27.

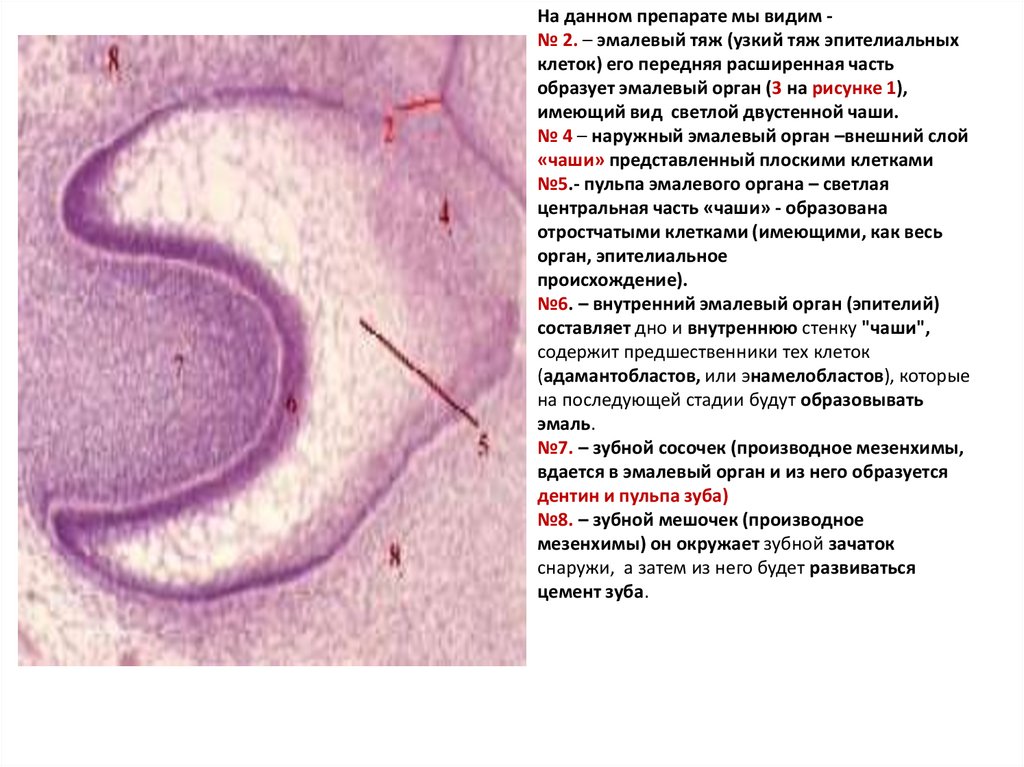

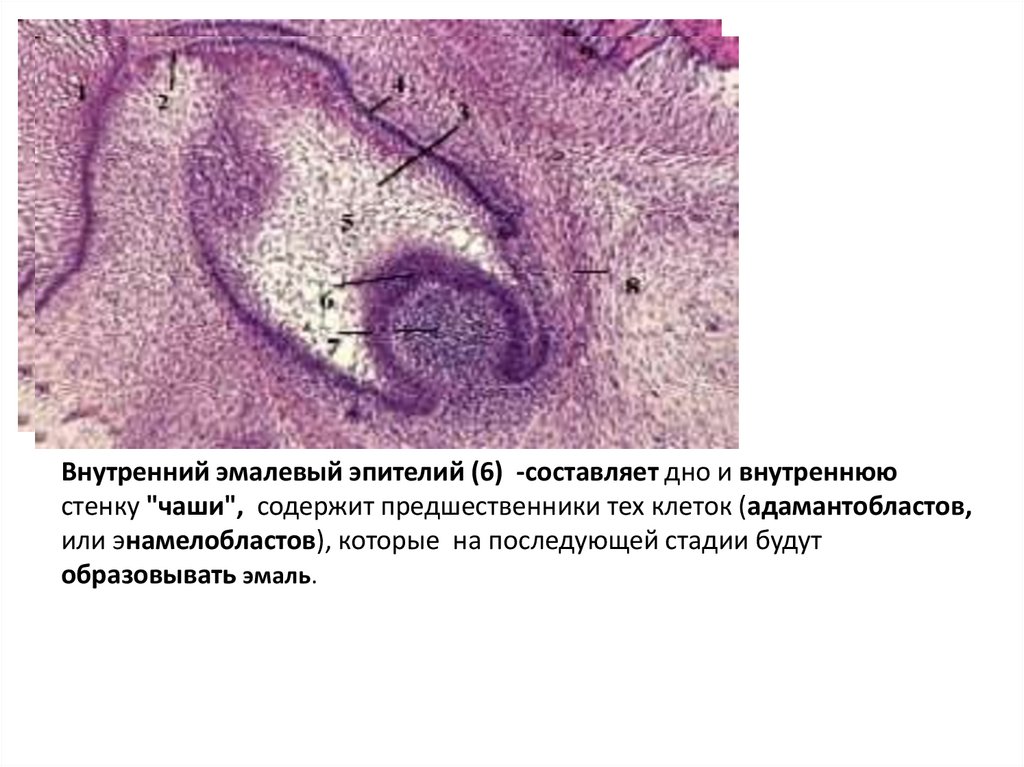

На данном препарате мы видим № 2. – эмалевый тяж (узкий тяж эпителиальныхклеток) его передняя расширенная часть

образует эмалевый орган (3 на рисунке 1),

имеющий вид светлой двустенной чаши.

№ 4 – наружный эмалевый орган –внешний слой

«чаши» представленный плоскими клетками

№5.- пульпа эмалевого органа – светлая

центральная часть «чаши» - образована

отростчатыми клетками (имеющими, как весь

орган, эпителиальное

происхождение).

№6. – внутренний эмалевый орган (эпителий)

составляет дно и внутреннюю стенку "чаши",

содержит предшественники тех клеток

(адамантобластов, или энамелобластов), которые

на последующей стадии будут образовывать

эмаль.

№7. – зубной сосочек (производное мезенхимы,

вдается в эмалевый орган и из него образуется

дентин и пульпа зуба)

№8. – зубной мешочек (производное

мезенхимы) он окружает зубной зачаток

снаружи, а затем из него будет развиваться

цемент зуба.

28.

Внутренний эмалевый эпителий (6) -составляет дно и внутреннююстенку "чаши", содержит предшественники тех клеток (адамантобластов,

или энамелобластов), которые на последующей стадии будут

образовывать эмаль.

29.

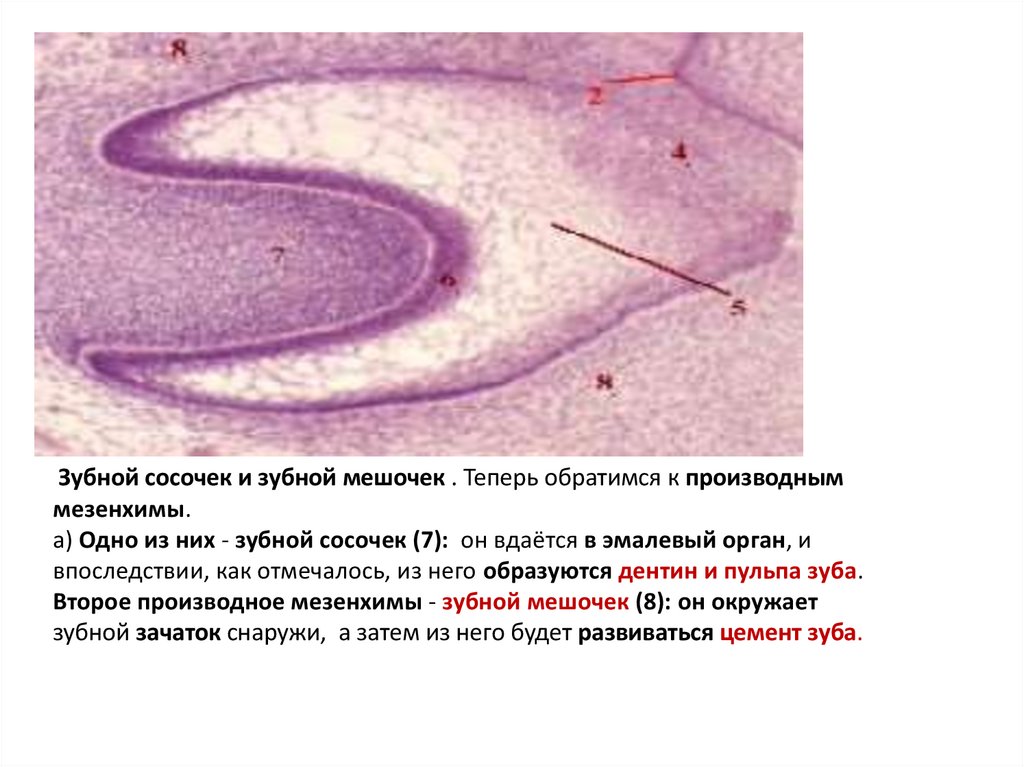

Зубной сосочек и зубной мешочек . Теперь обратимся к производныммезенхимы.

а) Одно из них - зубной сосочек (7): он вдаётся в эмалевый орган, и

впоследствии, как отмечалось, из него образуются дентин и пульпа зуба.

Второе производное мезенхимы - зубной мешочек (8): он окружает

зубной зачаток снаружи, а затем из него будет развиваться цемент зуба.

30.

На данном препаратепредставлена ранняя

стадия развития зуба.

б) На этой стадии зубной

зачаток имеет два

основных компонента:

эмалевый орган (3) производное эпителия и

зубной сосочек (7) производное мезенхимы.

3. Охарактеризуем эти

компоненты более

подробно.

Эмалевый орган

1. а) Эмалевый орган, как

сказано, происходит из

эпителия ротовой

полости (1).

31.

б) У эмбриона этот эпителий уже является многослойным,но состоит ещё из крупных светлых клеток, богатых

гликогеном.

От эпителия идёт эмалевый тяж (2) - узкий тяж

эпителиальных клеток.

б) Именно его передняя расширенная часть и представляет

собой эмалевый орган (3), имеющий вид светлой

двустенной чаши.

В эмалевом органе имеются 3 компонента. а) Наружный эмалевый эпителий (4): внешний слой

"чаши", представленный плоскими клетками.

б) Пульпа эмалевого органа (5): светлая центральная часть

"чаши", образована отростчатыми клетками (имеющими,

как и весь эмалевый орган, эпителиальное

происхождение)

32.

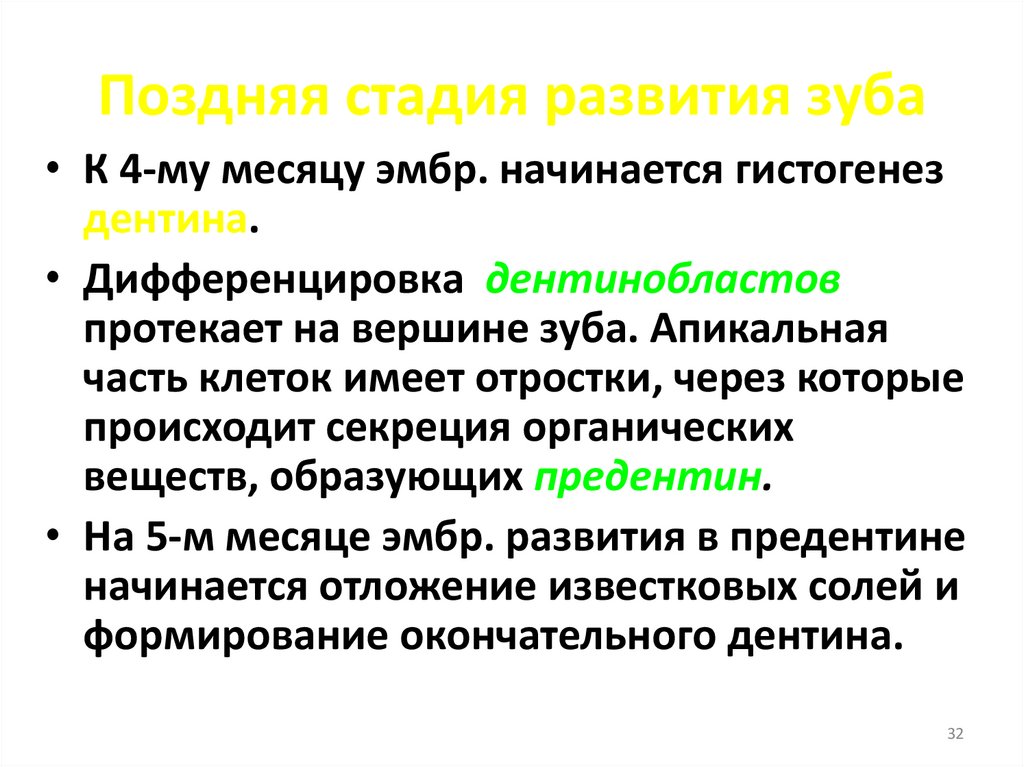

Поздняя стадия развития зуба• К 4-му месяцу эмбр. начинается гистогенез

дентина.

• Дифференцировка дентинобластов

протекает на вершине зуба. Апикальная

часть клеток имеет отростки, через которые

происходит секреция органических

веществ, образующих предентин.

• На 5-м месяце эмбр. развития в предентине

начинается отложение известковых солей и

формирование окончательного дентина.

32

33.

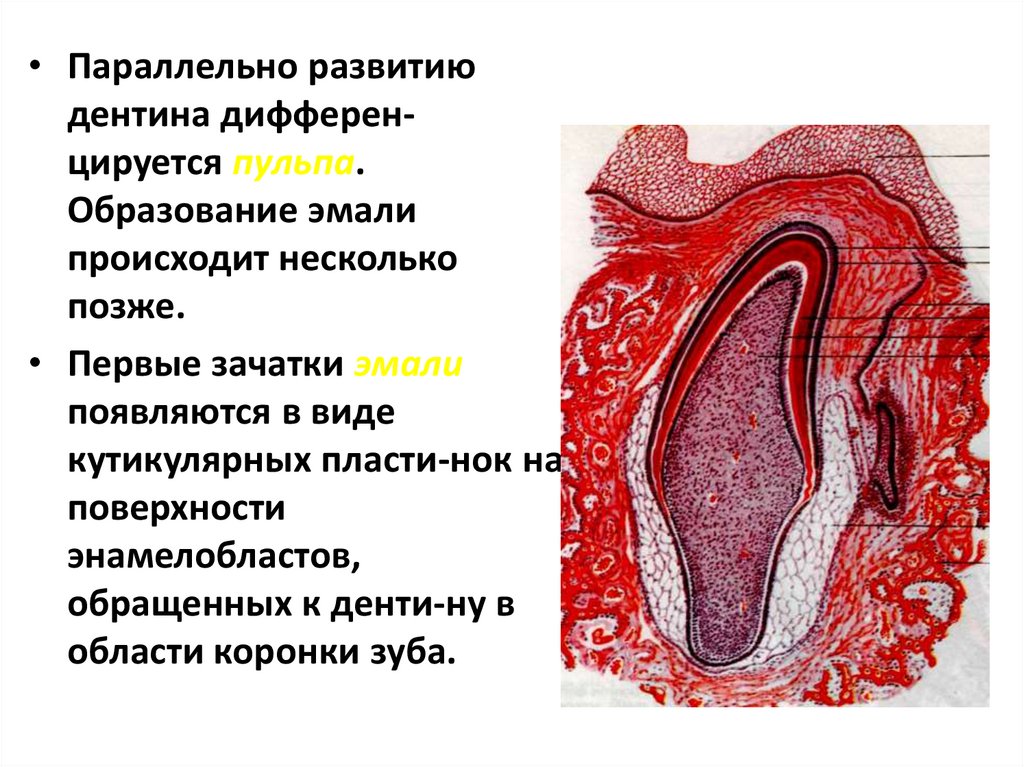

• Параллельно развитиюдентина дифференцируется пульпа.

Образование эмали

происходит несколько

позже.

• Первые зачатки эмали

появляются в виде

кутикулярных пласти-нок на

поверхности

энамелобластов,

обращенных к денти-ну в

области коронки зуба.

33

34.

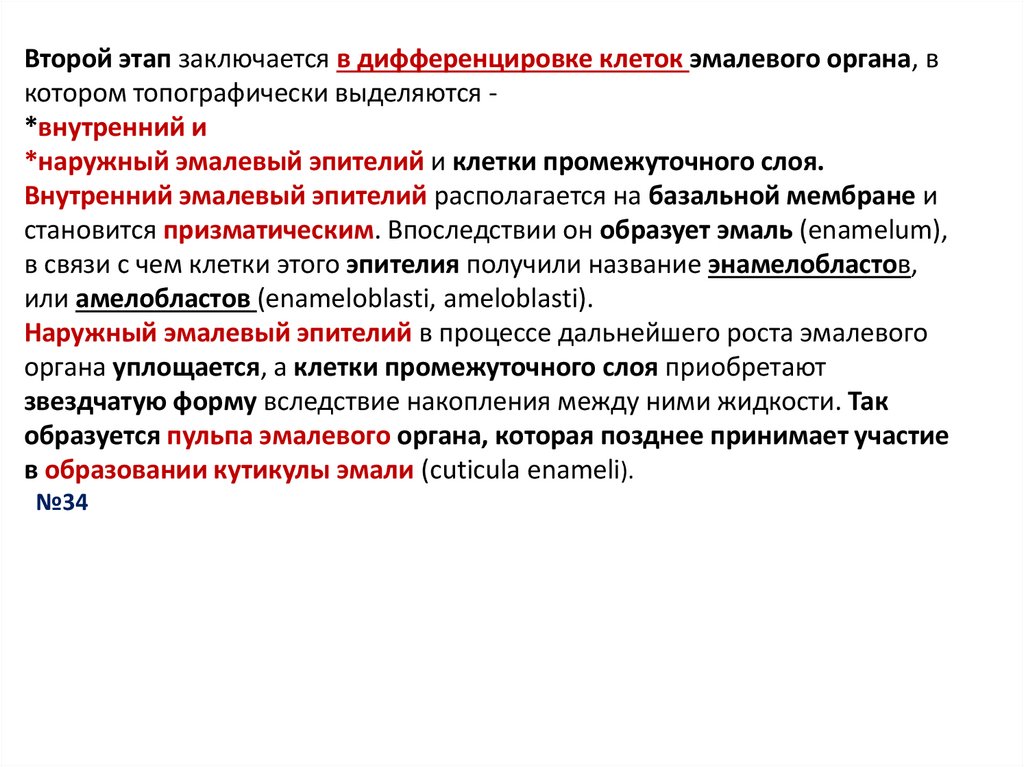

Второй этап заключается в дифференцировке клеток эмалевого органа, вкотором топографически выделяются *внутренний и

*наружный эмалевый эпителий и клетки промежуточного слоя.

Внутренний эмалевый эпителий располагается на базальной мембране и

становится призматическим. Впоследствии он образует эмаль (enamelum),

в связи с чем клетки этого эпителия получили название энамелобластов,

или амелобластов (enameloblasti, ameloblasti).

Наружный эмалевый эпителий в процессе дальнейшего роста эмалевого

органа уплощается, а клетки промежуточного слоя приобретают

звездчатую форму вследствие накопления между ними жидкости. Так

образуется пульпа эмалевого органа, которая позднее принимает участие

в образовании кутикулы эмали (cuticula enameli).

№34

35.

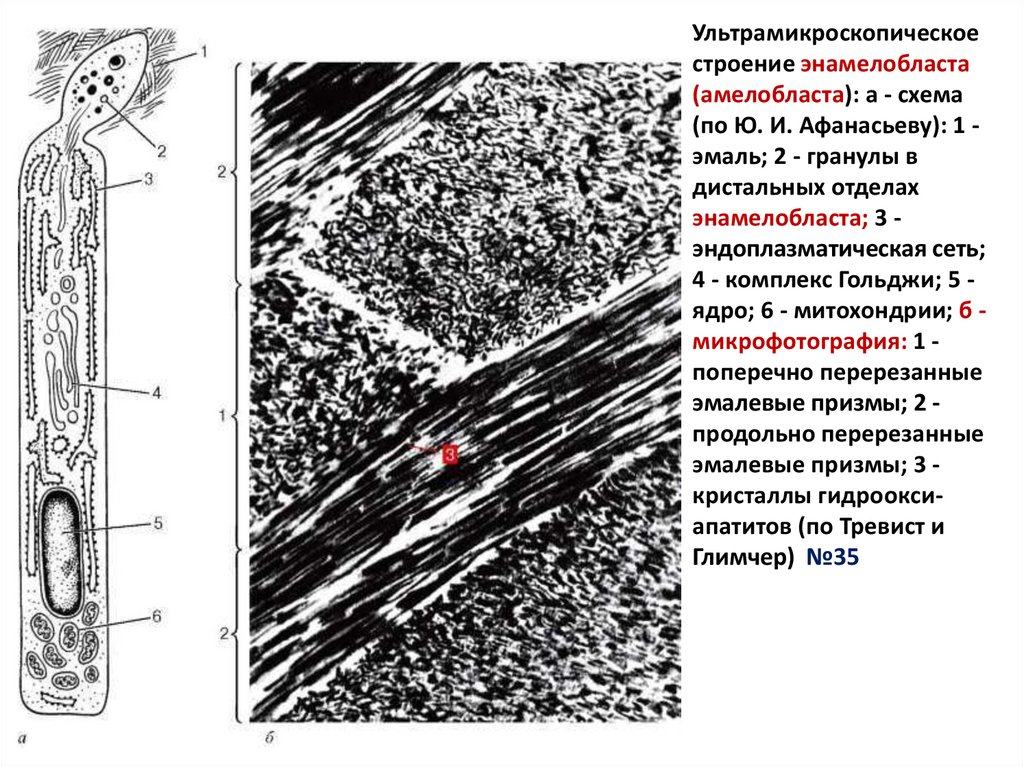

Ультрамикроскопическоестроение энамелобласта

(амелобласта): а - схема

(по Ю. И. Афанасьеву): 1 эмаль; 2 - гранулы в

дистальных отделах

энамелобласта; 3 эндоплазматическая сеть;

4 - комплекс Гольджи; 5 ядро; 6 - митохондрии; б микрофотография: 1 поперечно перерезанные

эмалевые призмы; 2 продольно перерезанные

эмалевые призмы; 3 кристаллы гидрооксиапатитов (по Тревист и

Глимчер) №35

36.

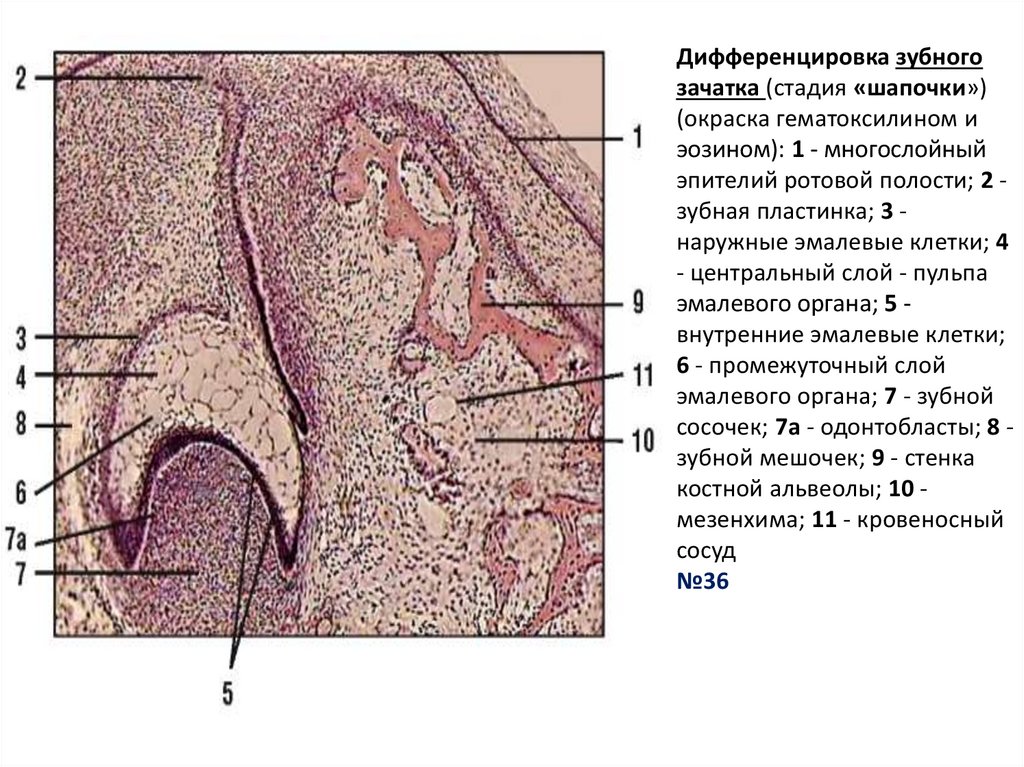

Дифференцировка зубногозачатка (стадия «шапочки»)

(окраска гематоксилином и

эозином): 1 - многослойный

эпителий ротовой полости; 2 зубная пластинка; 3 наружные эмалевые клетки; 4

- центральный слой - пульпа

эмалевого органа; 5 внутренние эмалевые клетки;

6 - промежуточный слой

эмалевого органа; 7 - зубной

сосочек; 7a - одонтобласты; 8 зубной мешочек; 9 - стенка

костной альвеолы; 10 мезенхима; 11 - кровеносный

сосуд

№36

37.

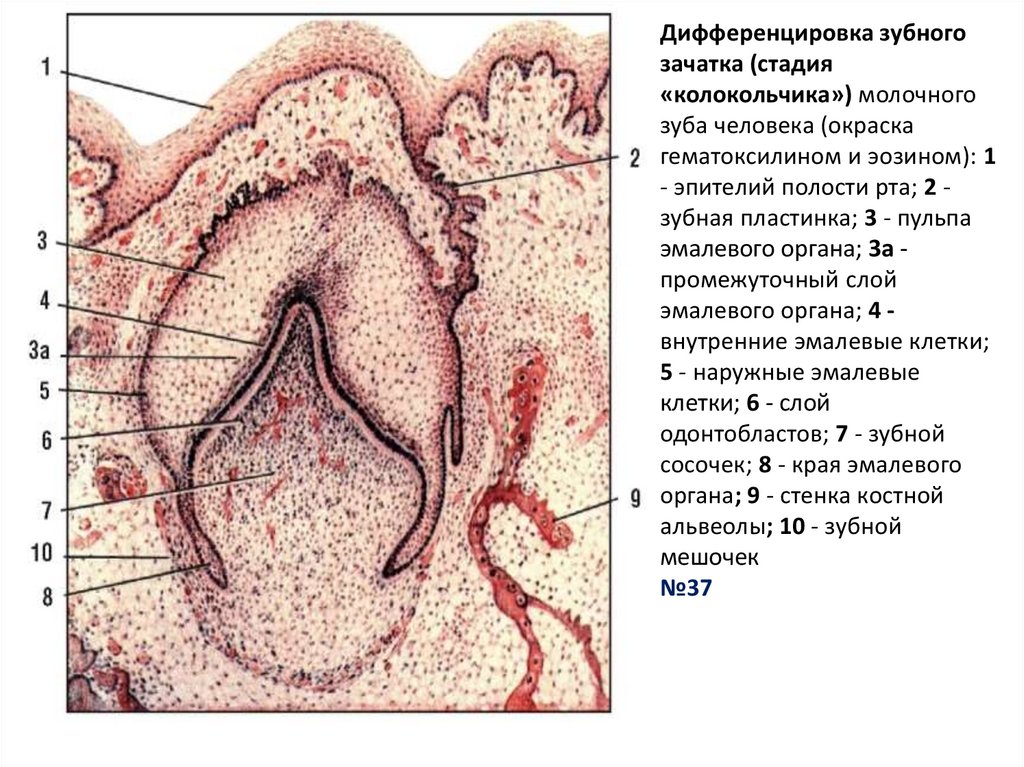

Дифференцировка зубногозачатка (стадия

«колокольчика») молочного

зуба человека (окраска

гематоксилином и эозином): 1

- эпителий полости рта; 2 зубная пластинка; 3 - пульпа

эмалевого органа; 3а промежуточный слой

эмалевого органа; 4 внутренние эмалевые клетки;

5 - наружные эмалевые

клетки; 6 - слой

одонтобластов; 7 - зубной

сосочек; 8 - края эмалевого

органа; 9 - стенка костной

альвеолы; 10 - зубной

мешочек

№37

38.

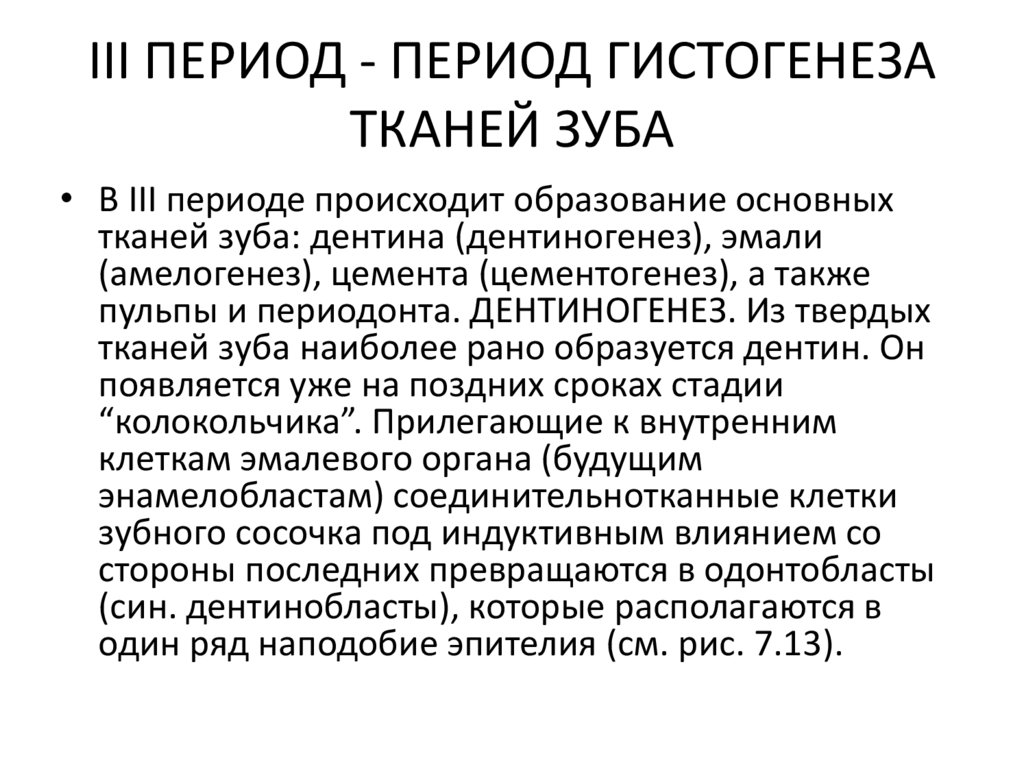

III ПЕРИОД - ПЕРИОД ГИСТОГЕНЕЗАТКАНЕЙ ЗУБА

• В III периоде происходит образование основных

тканей зуба: дентина (дентиногенез), эмали

(амелогенез), цемента (цементогенез), а также

пульпы и периодонта. ДЕНТИНОГЕНЕЗ. Из твердых

тканей зуба наиболее рано образуется дентин. Он

появляется уже на поздних сроках стадии

“колокольчика”. Прилегающие к внутренним

клеткам эмалевого органа (будущим

энамелобластам) соединительнотканные клетки

зубного сосочка под индуктивным влиянием со

стороны последних превращаются в одонтобласты

(син. дентинобласты), которые располагаются в

один ряд наподобие эпителия (см. рис. 7.13).

39.

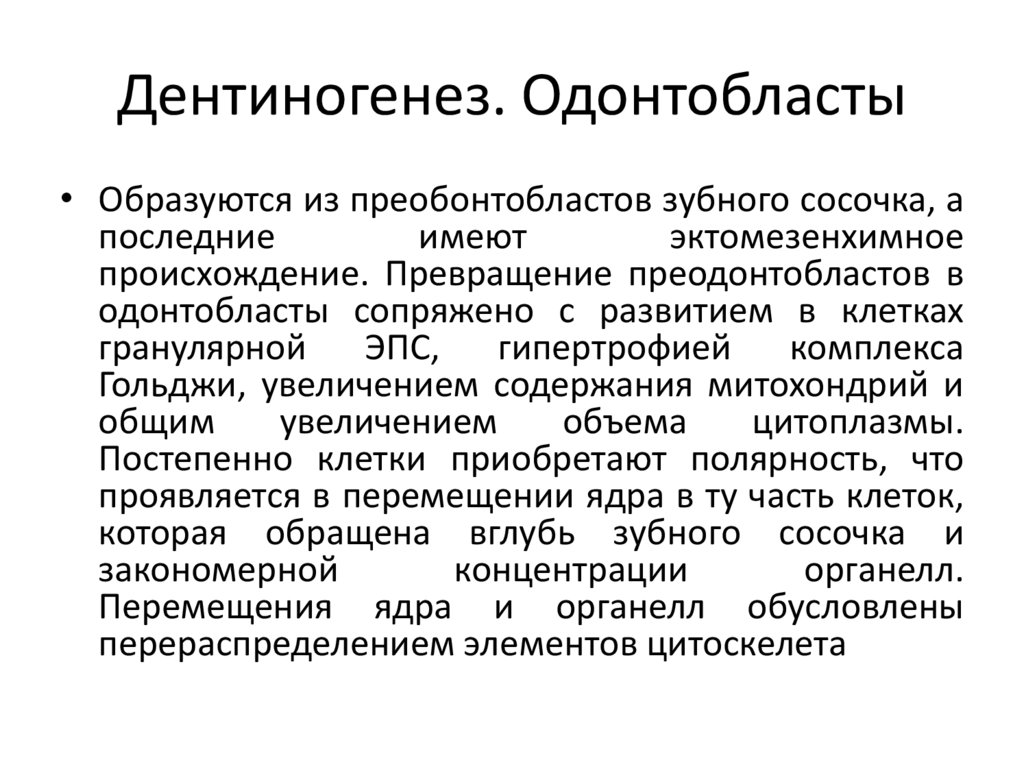

Дентиногенез. Одонтобласты• Образуются из преобонтобластов зубного сосочка, а

последние

имеют

эктомезенхимное

происхождение. Превращение преодонтобластов в

одонтобласты сопряжено с развитием в клетках

гранулярной

ЭПС, гипертрофией комплекса

Гольджи, увеличением содержания митохондрий и

общим

увеличением

объема

цитоплазмы.

Постепенно клетки приобретают полярность, что

проявляется в перемещении ядра в ту часть клеток,

которая обращена вглубь зубного сосочка и

закономерной

концентрации

органелл.

Перемещения ядра и органелл обусловлены

перераспределением элементов цитоскелета

40.

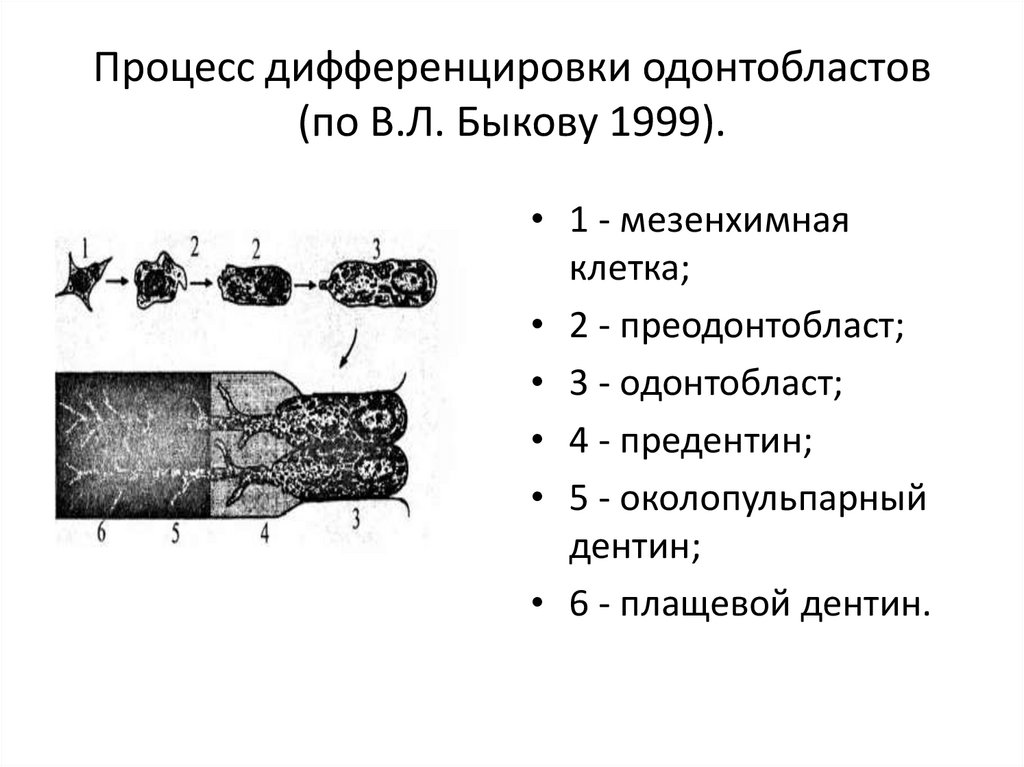

Процесс дифференцировки одонтобластов(по В.Л. Быкову 1999).

• 1 - мезенхимная

клетка;

• 2 - преодонтобласт;

• 3 - одонтобласт;

• 4 - предентин;

• 5 - околопульпарный

дентин;

• 6 - плащевой дентин.

41.

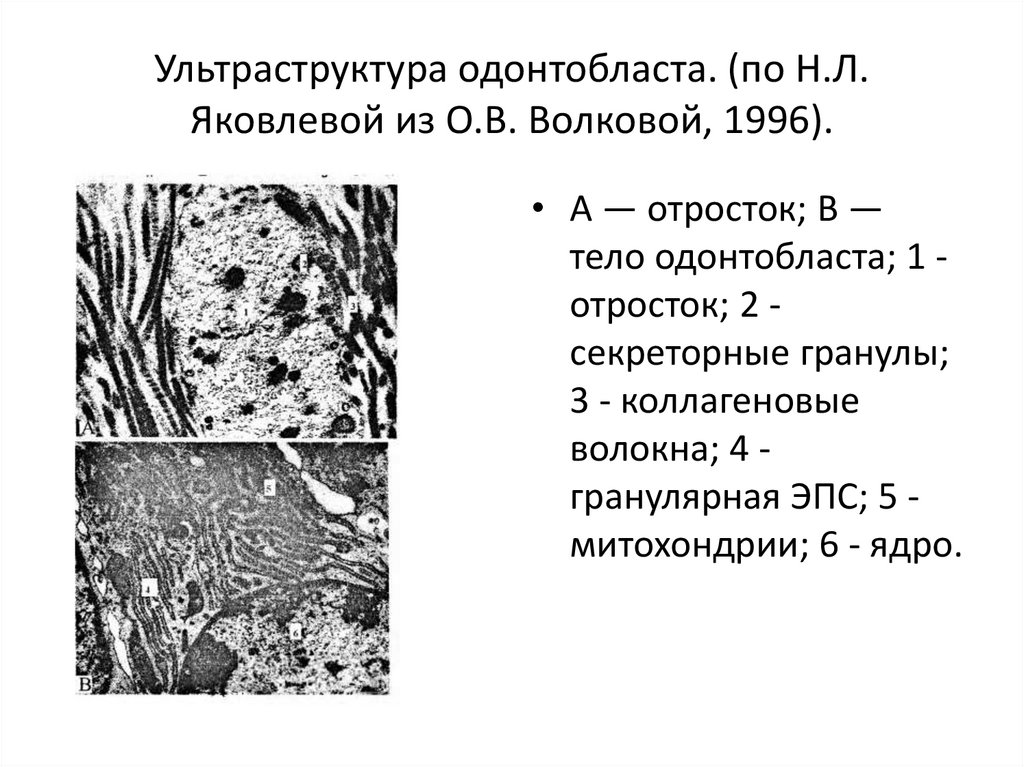

Ультраструктура одонтобласта. (по Н.Л.Яковлевой из О.В. Волковой, 1996).

• А — отросток; В —

тело одонтобласта; 1 отросток; 2 секреторные гранулы;

3 - коллагеновые

волокна; 4 гранулярная ЭПС; 5 митохондрии; 6 - ядро.

42.

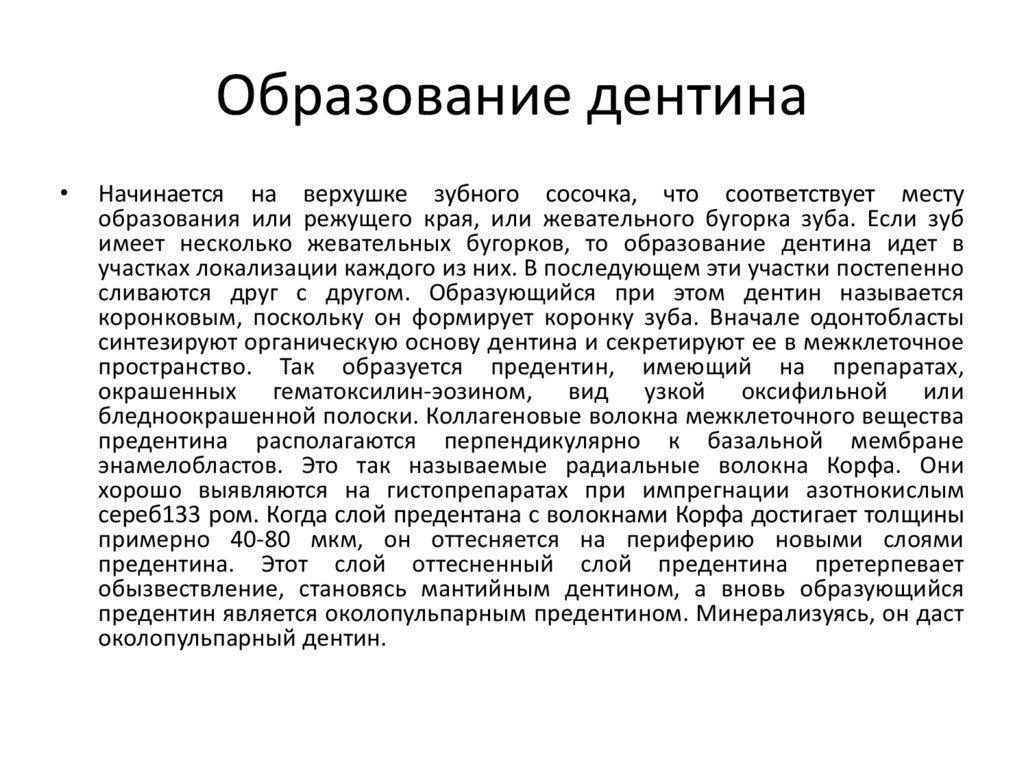

Образование дентинаНачинается на верхушке зубного сосочка, что соответствует месту

образования или режущего края, или жевательного бугорка зуба. Если зуб

имеет несколько жевательных бугорков, то образование дентина идет в

участках локализации каждого из них. В последующем эти участки постепенно

сливаются друг с другом. Образующийся при этом дентин называется

коронковым, поскольку он формирует коронку зуба. Вначале одонтобласты

синтезируют органическую основу дентина и секретируют ее в межклеточное

пространство. Так образуется предентин, имеющий на препаратах,

окрашенных гематоксилин-эозином, вид узкой оксифильной или

бледноокрашенной полоски. Коллагеновые волокна межклеточного вещества

предентина располагаются перпендикулярно к базальной мембране

энамелобластов. Это так называемые радиальные волокна Корфа. Они

хорошо выявляются на гистопрепаратах при импрегнации азотнокислым

сереб133 ром. Когда слой предентана с волокнами Корфа достигает толщины

примерно 40-80 мкм, он оттесняется на периферию новыми слоями

предентина. Этот слой оттесненный слой предентина претерпевает

обызвествление, становясь мантийным дентином, а вновь образующийся

предентин является околопульпарным предентином. Минерализуясь, он даст

околопульпарный дентин.

43.

Минерализация плащевогопредентина

начинается в конце 5-го месяца эмбриогенеза и выполняется отростками

одонтобластов. Она происходит при участии фермента щелочной фосфатазы.

Этот фермент расщепляет глицерофосфаты крови с образованием фосфорной

кислоты. В результате соединения последней с ионами кальция формируются

кристаллы гидроксиапатитов, которые выделяются между коллагеновыми

фибриллами в виде матриксных пузырьков, окруженных мембраной. (Не все

авторы признают роль щелочной фосфатазы в дентиногенезе и амелогенезе.

По некоторым данным, этот фермент отсутствуют как в энамелобластах, так и

в одонтобластах). Кристаллы гидроксиапатита увеличиваются в размерах,

разрывают мембрану матриксных пузырьков и продолжают расти, сливаясь с

другими кристаллами. Внутренний слой дентина (предентин) всегда остается

неминерализованным из-за того, что образование органической основы

дентина опережает ее минерализацию. После того, как заканчивается

образование плащевого дентина, начинается формирование

околопульпарного дентина. В межклеточном веществе околопульпарного

дентина коллагеновые волокна имеют направление, отличающееся от

такового в плащевом дентине. Эти волокна называются тангенциальными

волокнами Эбнера. Они ориентированы тангенциально, т.е. перпендикулярно

дентинным трубочкам и не обладают, в отличие от волокон Корфа,

аргирофилией

44.

Минерализация околопульпарногопредентина

• отличается от минерализации мантийного дентина. Это

отличие заключается в том, что обызвествление идет не

с помощью образующихся одонтобластами матриксных

пузырьков,

а

путем

отложения

кристаллов

гидроксиапатита на поверхности коллагеновых волокон

и внутри их. Кроме того, эти кристаллы откладываются и

в пространстве между волокнами, формируя глобулы,

или калькосфериты. Эти глобулы в последующем

сливаются друг с другом, формируя единую массу

дентина. На границе с эмалью сохраняются участки, где

калькосфериты

Сливаются

неполностью.

Эти

гипоминерализованные

участки

называются

интерглобулярным дентином.

45.

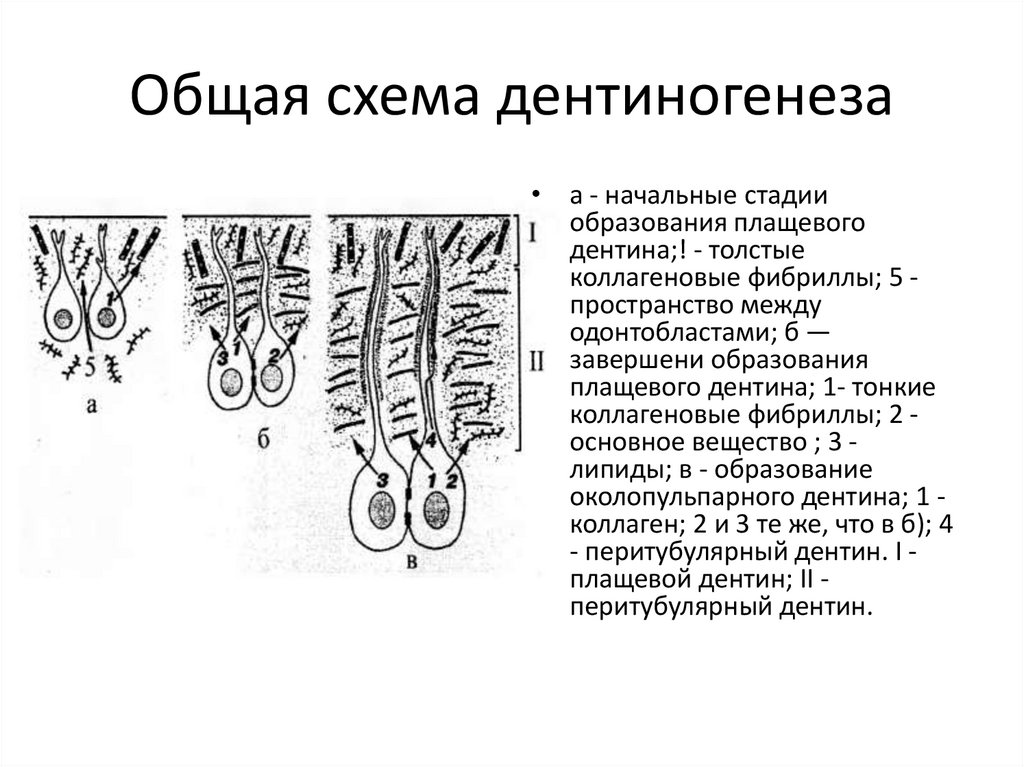

Общая схема дентиногенеза• а - начальные стадии

образования плащевого

дентина;! - толстые

коллагеновые фибриллы; 5 пространство между

одонтобластами; б —

завершени образования

плащевого дентина; 1- тонкие

коллагеновые фибриллы; 2 основное вещество ; 3 липиды; в - образование

околопульпарного дентина; 1 коллаген; 2 и 3 те же, что в б); 4

- перитубулярный дентин. I плащевой дентин; II перитубулярный дентин.

46.

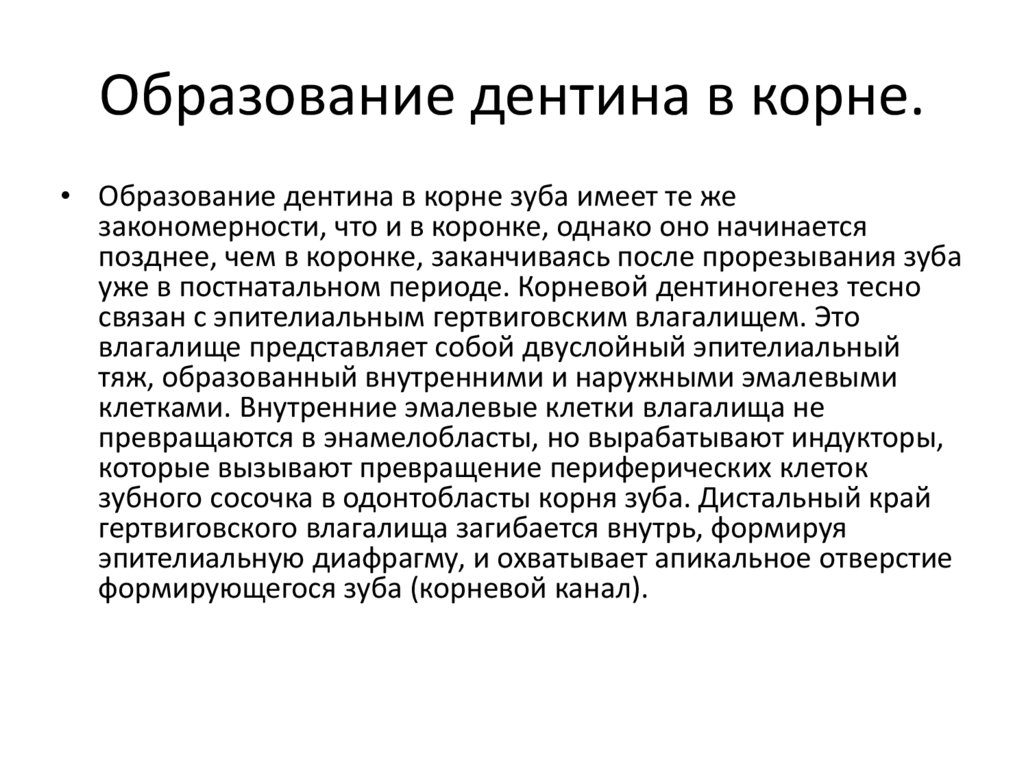

Образование дентина в корне.• Образование дентина в корне зуба имеет те же

закономерности, что и в коронке, однако оно начинается

позднее, чем в коронке, заканчиваясь после прорезывания зуба

уже в постнатальном периоде. Корневой дентиногенез тесно

связан с эпителиальным гертвиговским влагалищем. Это

влагалище представляет собой двуслойный эпителиальный

тяж, образованный внутренними и наружными эмалевыми

клетками. Внутренние эмалевые клетки влагалища не

превращаются в энамелобласты, но вырабатывают индукторы,

которые вызывают превращение периферических клеток

зубного сосочка в одонтобласты корня зуба. Дистальный край

гертвиговского влагалища загибается внутрь, формируя

эпителиальную диафрагму, и охватывает апикальное отверстие

формирующегося зуба (корневой канал).

47.

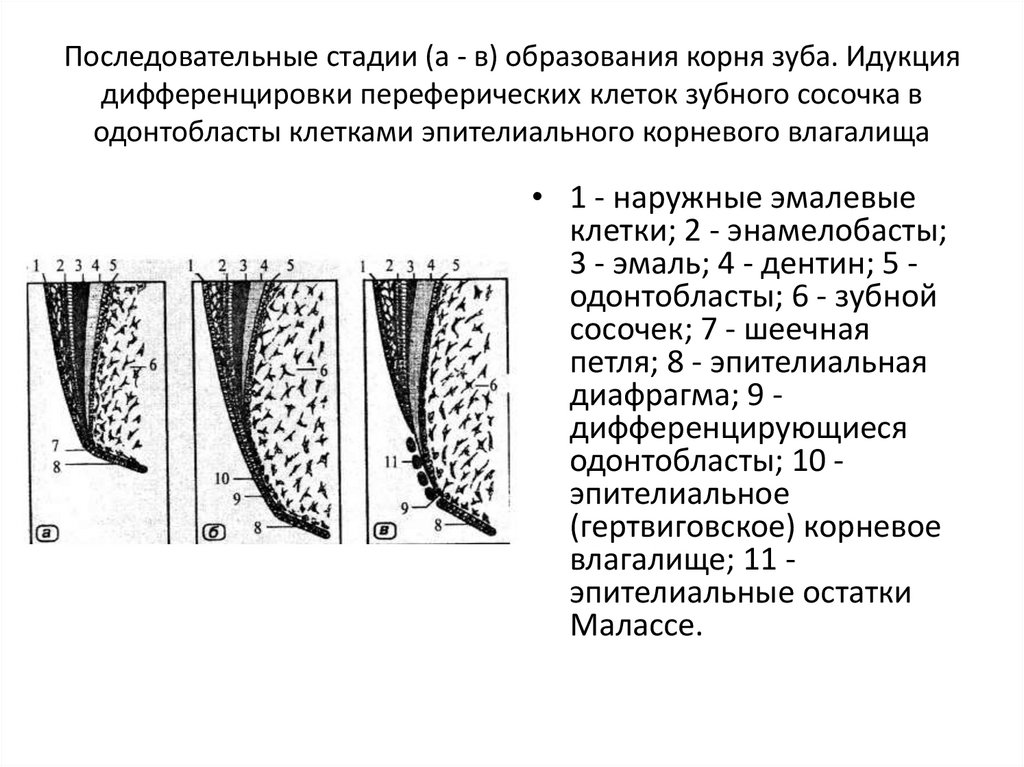

Последовательные стадии (а - в) образования корня зуба. Идукциядифференцировки переферических клеток зубного сосочка в

одонтобласты клетками эпителиального корневого влагалища

• 1 - наружные эмалевые

клетки; 2 - энамелобасты;

3 - эмаль; 4 - дентин; 5 одонтобласты; 6 - зубной

сосочек; 7 - шеечная

петля; 8 - эпителиальная

диафрагма; 9 дифференцирующиеся

одонтобласты; 10 эпителиальное

(гертвиговское) корневое

влагалище; 11 эпителиальные остатки

Малассе.

48.

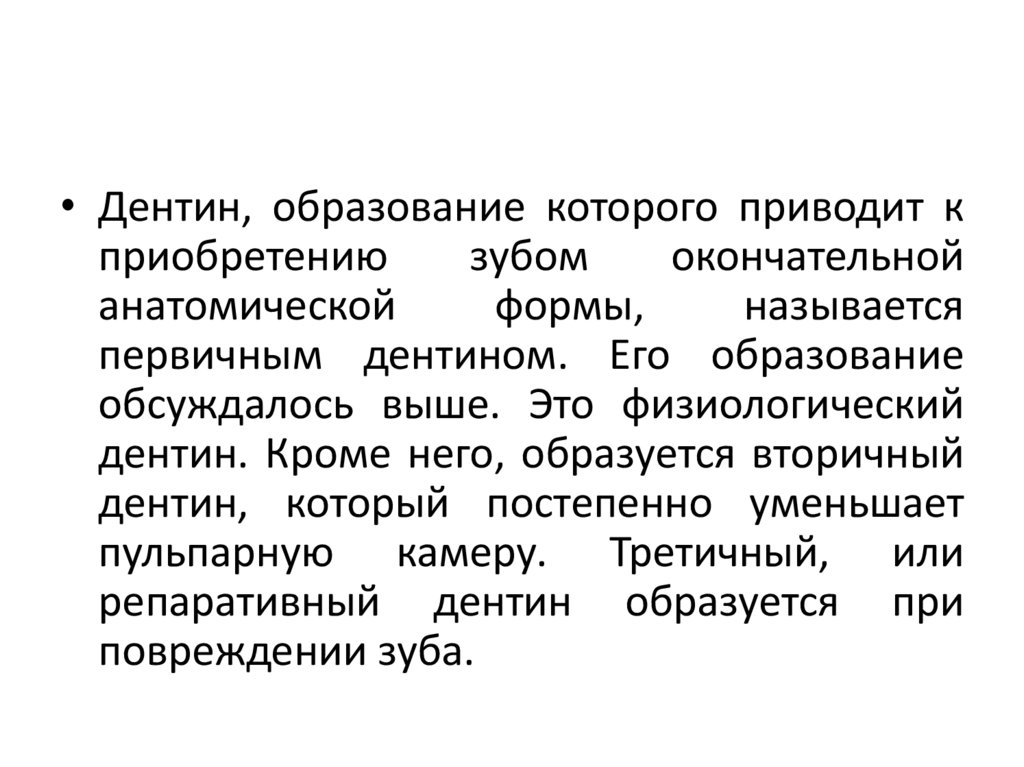

• Дентин, образование которого приводит кприобретению

зубом

окончательной

анатомической

формы,

называется

первичным дентином. Его образование

обсуждалось выше. Это физиологический

дентин. Кроме него, образуется вторичный

дентин, который постепенно уменьшает

пульпарную камеру. Третичный, или

репаративный дентин образуется при

повреждении зуба.

49.

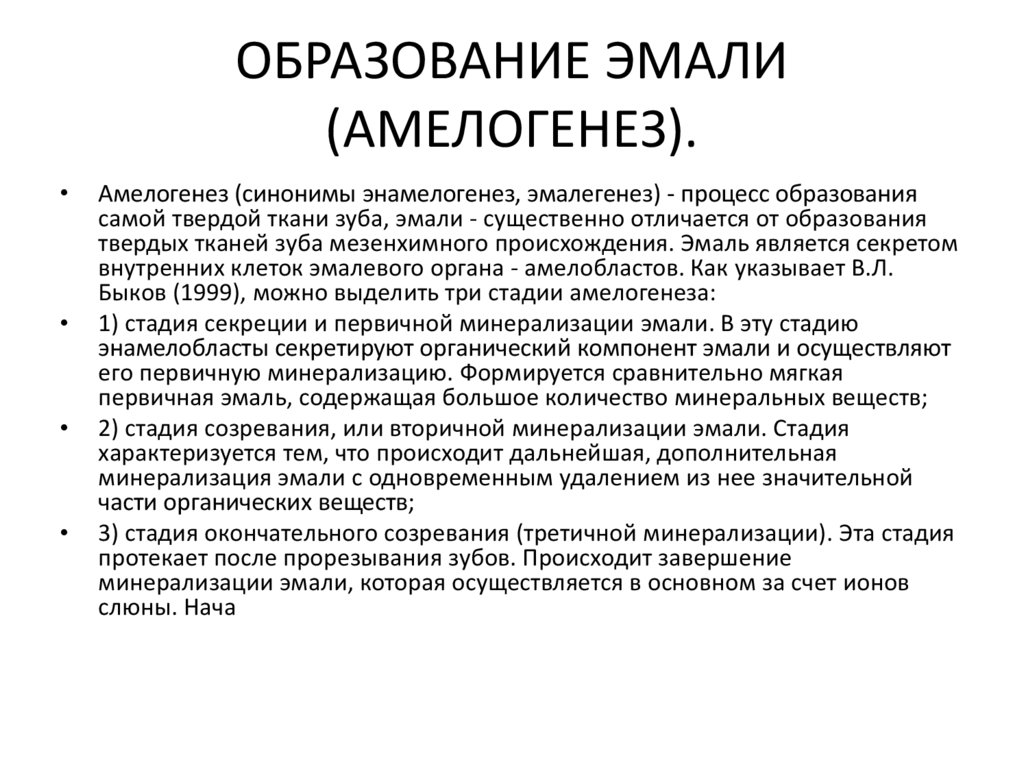

ОБРАЗОВАНИЕ ЭМАЛИ(АМЕЛОГЕНЕЗ).

Амелогенез (синонимы энамелогенез, эмалегенез) - процесс образования

самой твердой ткани зуба, эмали - существенно отличается от образования

твердых тканей зуба мезенхимного происхождения. Эмаль является секретом

внутренних клеток эмалевого органа - амелобластов. Как указывает В.Л.

Быков (1999), можно выделить три стадии амелогенеза:

1) стадия секреции и первичной минерализации эмали. В эту стадию

энамелобласты секретируют органический компонент эмали и осуществляют

его первичную минерализацию. Формируется сравнительно мягкая

первичная эмаль, содержащая большое количество минеральных веществ;

2) стадия созревания, или вторичной минерализации эмали. Стадия

характеризуется тем, что происходит дальнейшая, дополнительная

минерализация эмали с одновременным удалением из нее значительной

части органических веществ;

3) стадия окончательного созревания (третичной минерализации). Эта стадия

протекает после прорезывания зубов. Происходит завершение

минерализации эмали, которая осуществляется в основном за счет ионов

слюны. Нача

50.

Амелогенез (по В.Л. Быкову 1999)а- образование начальной

(безпризмгнной) эмали; б - начало

образования призменной эмали

одонтобластами,

сформировавшими отростки Томса;

в - срез, параллельный

поверхности образующейся эмали

на стадии, соответствующей

изображенной на рис б); г активное образование призмен.юй

эмали энамелоблатами. Стрелка направление смещения

энамелобластов; 1 - начальная

(беспризменная) эмаль; 2 призменная эмаль; 3 энамелобласты; 4 промежуточный слой эмалевого

органа; 5 - эмалевая призма; 6 отросток Томса; 7 - межпризменная

эмаль.

51.

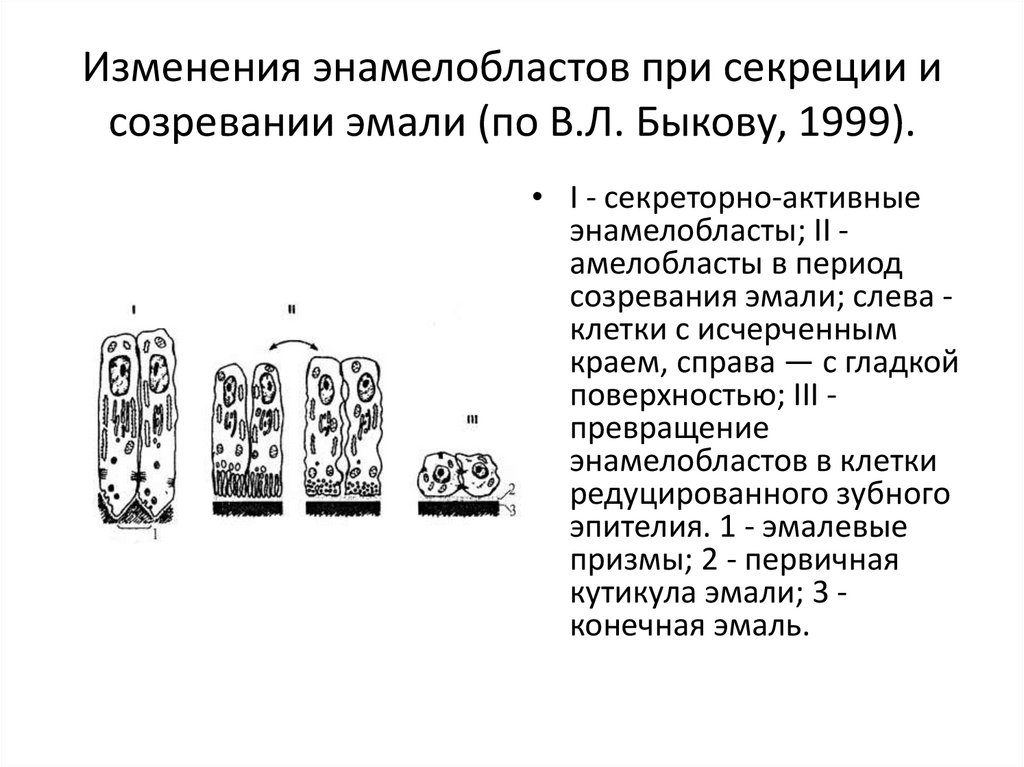

Изменения энамелобластов при секреции исозревании эмали (по В.Л. Быкову, 1999).

• I - секреторно-активные

энамелобласты; II амелобласты в период

созревания эмали; слева клетки с исчерченным

краем, справа — с гладкой

поверхностью; III превращение

энамелобластов в клетки

редуцированного зубного

эпителия. 1 - эмалевые

призмы; 2 - первичная

кутикула эмали; 3 конечная эмаль.

52.

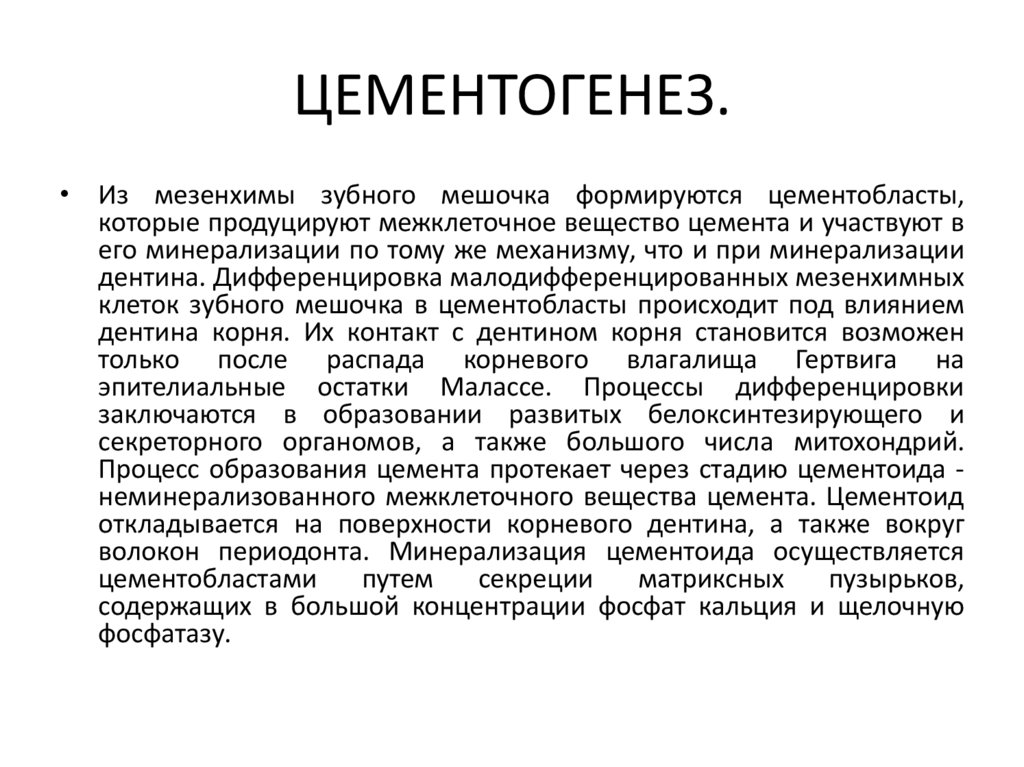

ЦЕМЕНТОГЕНЕЗ.• Из мезенхимы зубного мешочка формируются цементобласты,

которые продуцируют межклеточное вещество цемента и участвуют в

его минерализации по тому же механизму, что и при минерализации

дентина. Дифференцировка малодифференцированных мезенхимных

клеток зубного мешочка в цементобласты происходит под влиянием

дентина корня. Их контакт с дентином корня становится возможен

только после распада корневого влагалища Гертвига на

эпителиальные остатки Малассе. Процессы дифференцировки

заключаются в образовании развитых белоксинтезирующего и

секреторного органомов, а также большого числа митохондрий.

Процесс образования цемента протекает через стадию цементоида неминерализованного межклеточного вещества цемента. Цементоид

откладывается на поверхности корневого дентина, а также вокруг

волокон периодонта. Минерализация цементоида осуществляется

цементобластами

путем

секреции

матриксных

пузырьков,

содержащих в большой концентрации фосфат кальция и щелочную

фосфатазу.

53.

ОБРАЗОВАНИЕ ПУЛЬПЫ ЗУБА.• Источником

образвания

пульпы

является

эктомезенхима зубного сосочка. Первоначально зубной

сосочек образован отростчатыми клетками и слабо

развитым

межклеточным

веществом.

Дифференцировка эктомезенхимы сосочка начинается с

периферии,

причем

в

области

коронки,

распространяясь к основанию. Периферические клетки

сосочка превращаются в преодонтобласты, а затем в

одонтобласты. Остальная часть мезенхимы зубного

сосочка преобразуется в рыхлую волокнистую

неоформленную ткань пульпы зуба, которая содержит

кровеносные сосуды, нервы и обеспечивает питание

тканей зуба.

54.

ГИСТОГЕНЕЗ ПЕРИОДОНТА.• Периодонт развивается из эктомезенхимы

зубного мешочка. При этом мезенхимные

клетки превращаются в фибробласты, которые

располагаются под углом к корню зуба. В связи

с этим синтезируемые ими коллагеновые

волокна также направлены косо. Группы

волокон

периодонта

образуются

в

определенной последовательности. Толщина

коллагеновых

волокон

периодонта

увеличивается после прорезывания зубов и

начала их функционирования.

55.

ГИСТОГЕНЕЗ ПЕРИОДОНТА.• Существует

иная

точка

зрения

на

происхождение волокон периодонта. Согласно

этой точке зрения, часть их происходит из

цемента, вторая часть образуется со стороны

альвеолярной кости. Два вида волокон растут

друг навстречу другу и, встречаясь, образуют

сплетение. При этом волокна, растущие со

стороны

цемента,

растут

значительно

медленнее, имеют меньшую толщину и

меньше ветвятся, чем волокна, происходящие

из альвеолярной кости

56.

Третий этап - развитие тканей зуба начинается на 4-м мес эмбриогенеза. Впериферическом слое пульпы

развивающегося зуба мезенхимные клетки

дифференцируются сначала в

преодонтобласты, а затем одонтобласты, или

дентинобласты

№56

57.

Ультрамикроскопическое строение

дентинобласта

(одонтобласта) (по Ю.

И. Афанасьеву): 1 дентин; 2 дистальный отросток

дентинобласта; 3 предентин; 4 митохондрии; 5 комплекс Гольджи; 6 гранулярная

эндоплазматическая

сеть; 7 – ядро

№ 57

58.

Дентинобласты - клетки мезенхимной природы, высокиепризматические, с четко выраженной полярной дифференциацией. Их

верхушечная часть имеет отростки, через которые происходит секреция

органических веществ, образующих матрицу дентина - предентин.

Преколлагеновые и коллагеновые фибриллы матрицы имеют радиальное

направление. Это мягкое вещество заполняет промежутки между

дентинобластами и клетками внутреннего эмалевого эпителия энамелобластами. Количество предентина постепенно увеличивается.

Позднее, когда происходит кальцификация дентина, эта зона входит в

состав плащевого дентина. В стадии обызвествления дентина соли

кальция, фосфора и других минеральных веществ откладываются в виде

глыбок, которые объединяются в глобулы. В дальнейшем развитие

дентина замедляется, а около пульпы появляются тангенциальные

коллагеновые волокна околопульпарного дентина

№ 58

59.

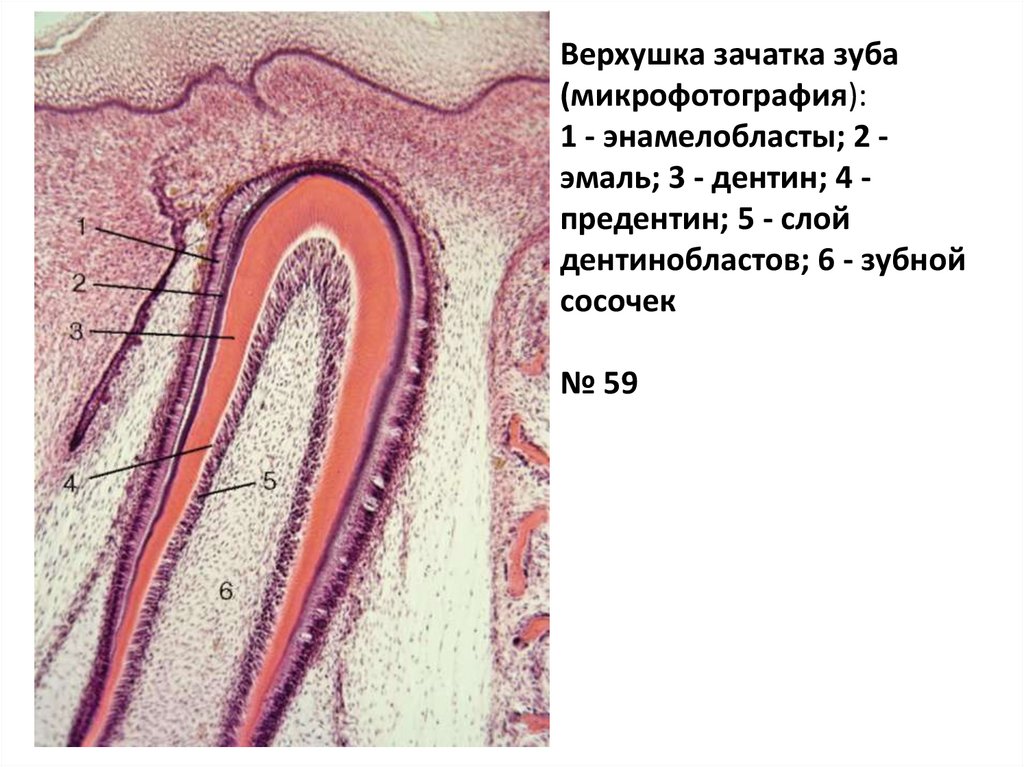

Верхушка зачатка зуба(микрофотография):

1 - энамелобласты; 2 эмаль; 3 - дентин; 4 предентин; 5 - слой

дентинобластов; 6 - зубной

сосочек

№ 59

Медицина

Медицина