Похожие презентации:

Особенности чтения произведений различных жанров, специфика их исполнения

1.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАДПРОИЗВЕДЕНИЯМИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

2.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАДСКАЗКОЙ

3.

ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? ЧЕРТЫ СКАЗКИ.КОМПОЗИЦИЯ.

• Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных

лицах и событиях с преимущественным участием волшебных, фантастических сил.

Отмечаются существенные черты сказки:

• занимательный сюжет;

• яркость, выпуклость героев;

• наличие вымысла и своеобразие композиции (зачин, повторы, концовка);

• наличие антитезы (противопоставление добрых и злых героев, поступков);

• своеобразие языка: тавтологические повторы (жили-были, нежданно-негаданно), устойчивые и

меткие эпитеты («я там был, мед пил..», «красна девица», «сокол ясный», «лето красное»,

«молочная река – кисельные берега);

• особые сказовые интонации.

Композиция сказки:

• 1. Зачин. (“В некотором царстве, в некотором государстве жили-были…”).

• 2. Основная часть.

• 3. Концовка. (“Стали они жить – поживать и добра наживать” или “Устроили они пир на весь

мир…”).

4.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗКИСчитается, что первые сказки появились на

Востоке: в древней Индии и соседних странах. А

уже оттуда они начали своё большое

путешествие по Азии, восточной Европе, а

позднее и по всему свету. Само слово

«сказка» на Руси впервые появляется в

письменных источниках только в XVII веке, до

этого произведения народного фольклора

называли баснями.

Мы мало что знаем о создателях первых сказок.

Однако известно, что сочиняли их обычные

люди, которые часто и выступали в роли

главных героев. Они же передавали сказочные

истории из уст в уста, по ходу дела изменяя и

дополняя их. Такие сказки с большим интересом

слушали не только дети, но и взрослые.

В Европе автором одного из первых сборников

сказок стал французский поэт и литературный

критик Шарль Перро, в 1697 году издавший

книгу «Сказки матушки Гусыни». А в 1704-1717

годах в Париже вышло сокращённое издание

арабских сказок «Тысяча и одна ночь»,

подготовленное Антуаном Галланом для короля

Людовика XIV.

Однако начало систематическому собиранию

сказочного фольклора положили представители

немецкой

мифологической

школы

в

фольклористике братья Гримм. Именно после

того, как они издали в 1812-1814 годах

сборник «Домашние и семейные немецкие

сказки», интерес к родному фольклору

проявили писатели и учёные других стран

Европы. Однако у братьев Гримм были

предшественники и в самой Германии.

Например, ещё в 1782-1786 годах немецкий

писатель Иоганн Карл Август Музеус составил

пятитомный сборник «Народные сказки

немцев».

• В России одним из первых

народные сказки начал собирать

русский этнограф Александр

Николаевич

Афанасьев.

Подготовленный

им

сборник

«Русские

детские

сказки» вышел в Москве в 1870

году. Большой вклад в развитие

детского фольклора внесли

такие личности, как Екатерина

Авдеева и Владимир Даль. В

истории собирания детского

фольклора

также

оставил

заметный след и этнографсобиратель Павел Васильевич

Шейн. Именно он и выделил

детский фольклор как особую

область науки.

5.

ВИДЫ СКАЗОК• Сказки о животных отличаются от

других тем, что в них действуют

животные. Методика анализа таких

сказок существенно не отличается от

анализа реалистических рассказов.

Используются те же самые формы и

приемы

работы

над

текстом:

выборочное чтение, ответы на вопросы,

иллюстрирование, все виды пересказа и

т.п. Только на последнем этапе работы

над сказкой учитель ставит детей в

условия «переноса» вывода сказки на

аналогичные случаи в жизни. (Может ли

такое случиться в отношениях между

людьми?) Этого вполне достаточно,

чтобы сказка для учащихся осталась

сказкой, но и обогатила их знаниями

определенных явлений жизни.

• Волшебные сказки отличает особый

характер вымысла. В них всегда

действуют сверхъестественные силы –

то добрые, то злые. Они творят чудеса:

воскрешают из мертвых, обращают

человека в зверя и наоборот и т.д.

Герои в этих сказках прибегают к

помощи предметов или живых существ,

обладающих необычной, волшебной

силой. Методика работы над такими

сказками остается такой же, как и при

анализе реалистического рассказа. Но

специфичным

будет

выяснение

направленности волшебных сил (Кому

они помогают и почему?, Как это

характеризует героев сказки и т.п.),

важно чтение в лицах, показ картонных

кукол, кукольные выступления, теневой

театр, использование грамзаписи.

• Социально-бытовые

сказки

иллюстрируют реальную жизнь,

герои показаны с точки зрения их

социального

положения,

высмеиваются

отрицательные

человеческие качества. Лучшими

качествами в таких сказках

обладают люди из народа,

которые,

как

правило,

оказываются умнее и хитреее

представителей

высокого

социального статуса (господ,

попов).

Эти

сказки

сатирические, в них много юмора

и

каламбура.

Примеры

социально-бытовых

сказок:

"Шемякин суд", "Каша из

топора«, "Барин и плотник",

"Мужик и поп".

6.

МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СКАЗКОЙ• Рассказывая сказку, необходимо голосом, мимикой, жестами

изображать происходящее, но при этом не переигрывать, соблюдать

меру. Помним о том, что сказочник- это веселый, обаятельный человек,

умеющий расположить к себе слушателей, заинтересовать и даже

заинтриговать их.

• Это значит, что сказочнику пристало пользоваться поэтическими

атрибутами сказки: присказкой, концовкой, постоянными словесными

формулами, знать их по нескольку, менять, чтобы не надоесть

слушателям. Сказку можно начинать с присказки. Присказка никогда не

связана с содержанием сказки. Она нужна для того, чтобы привлечь

внимание аудитории, ввести слушателей в необычный сказочный мир.

• Концовка подводит итог сказки. Когда-то очень давно, когда

существовала профессия «сказочника” и когда за свой труд он получал

вознаграждение, были сложены концовки, где сказочник дает понять

слушателям, что он хотел бы получить за свой труд или что с помощью

концовки завершает сказку.

7.

МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СКАЗКОЙ• Любая сказка не обходится без постоянных сказочных формул: «долго

ли коротко», «стаи они жить-поживать», «красна девица», «добрый

молодец» и др. Ими нужно умело пользоваться, чтобы привлекать детей

к жанру сказки.

• Большую роль в рассказывании сказки играет интонация, усиление и

ослабление голоса. Сказка всегда рассказывается от первого лица, так,

как будто рассказчик сам был участником происходящего. Значит,

взрослому, прежде чем рассказывать сказку ребенку, надо представить

себе то, о чем он будет говорить, «нарисовать» в своем

воображении сказочные картинки. Это оживит рассказ, сделает его

ярким впечатляющим.

• Задача рассказчика передать голосом, мимикой и жестами разный

характер героев. А чтобы это сделать, нужно понять действия героя и то,

ради чего он это делает.

8.

«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГОМОЛОДЦА». ЛЕОНИД ФИЛАТОВ

• Основная мысль сказки «Федот Стрелец». Главная мысль сказки в том,

что за своё счастье нужно бороться и быть верным своему выбору.

Основная идея сказки в том, что зависть до добра не доводит. Чему учит

сказка. Учит нас не завидовать чужому счастью, а самому строить

собственное. Учит нас быть добрыми, умелыми и ловкими, помогать

другим и выручать близких в беде.

9.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАДСТИХОТВОРЕНИЕМ

10.

СТИХОТВОРЕНИЕ. ВИДЫ РИФМ• Стихотворение - это небольшое лирическое или

лирико-эпическое произведение, имеющее особую

ритмико-звуковую и строфическую структуру.

• Виды рифм:

• Отличительные признаки: рифма (созвучие конца

строк); ритм; стихотворный размер.

Смежная рифма.

• Стихотворение — ритмически организованная речь.

Сижу за решеткой в темнице сырой.

• Содержание

стихотворениялирическое

высказывание, субъективное переживание, мысли и

чувства поэта, его отношение к объекту

изображения.

Вскормленный в неволе орел молодой,

• Сюжет лирического стихотворения – динамика

эмоций, чувств.

А. Пушкин

• Основной метрической (размерной) единицей

выступает

стихотворная

строка

—

стих,

объединенная ритмом.

• Из нескольких строк складывается строфа.

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном...

11.

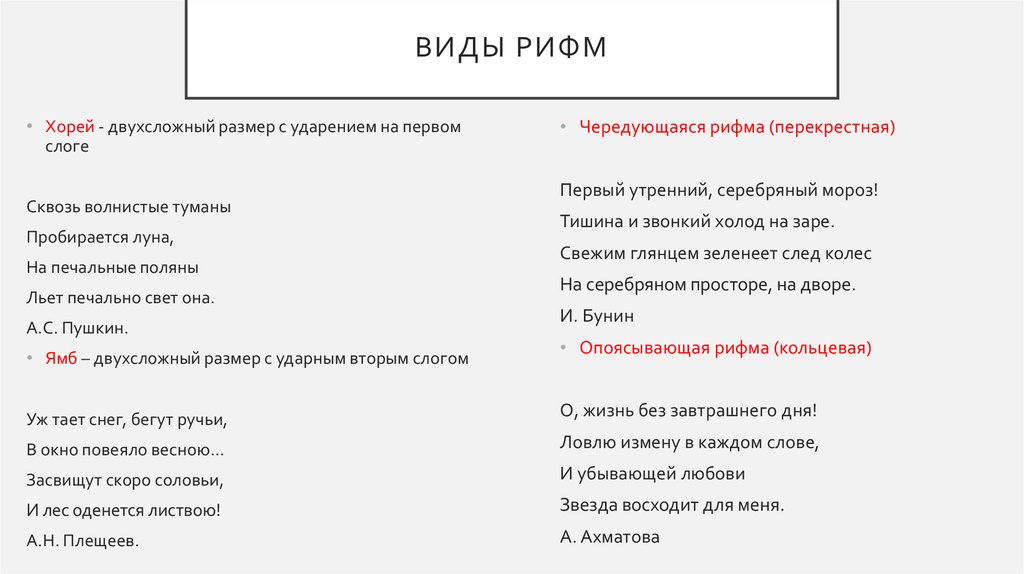

ВИДЫ РИФМ• Хорей - двухсложный размер с ударением на первом

слоге

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

А.С. Пушкин.

• Ямб – двухсложный размер с ударным вторым слогом

• Чередующаяся рифма (перекрестная)

Первый утренний, серебряный мороз!

Тишина и звонкий холод на заре.

Свежим глянцем зеленеет след колес

На серебряном просторе, на дворе.

И. Бунин

• Опоясывающая рифма (кольцевая)

Уж тает снег, бегут ручьи,

О, жизнь без завтрашнего дня!

В окно повеяло весною…

Ловлю измену в каждом слове,

Засвищут скоро соловьи,

И убывающей любови

И лес оденется листвою!

Звезда восходит для меня.

А.Н. Плещеев.

А. Ахматова

12.

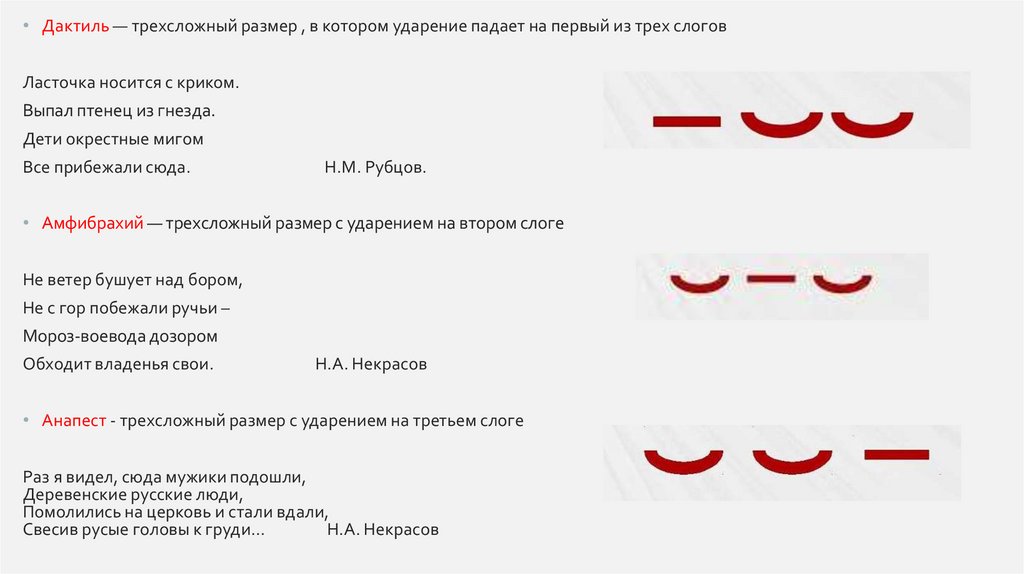

• Дактиль — трехсложный размер , в котором ударение падает на первый из трех слоговЛасточка носится с криком.

Выпал птенец из гнезда.

Дети окрестные мигом

Все прибежали сюда.

Н.М. Рубцов.

• Амфибрахий — трехсложный размер с ударением на втором слоге

Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи –

Мороз-воевода дозором

Обходит владенья свои.

Н.А. Некрасов

• Анапест - трехсложный размер с ударением на третьем слоге

Раз я видел, сюда мужики подошли,

Деревенские русские люди,

Помолились на церковь и стали вдали,

Свесив русые головы к груди…

Н.А. Некрасов

13.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Стихи лирико-эпические и лирические.

• лирическое произведение не требует специальных приемов исследования восприятия;

• стихотворение характеризуется повышенной эмоциональностью;

• предметом изображения в лирике является внутренний мир человека, его переживания, размышления. Образ-переживание представляет

собой единство индивидуального и типичного;

• слово в стихотворении “нагружено” больше, чем в прозе, а значение его всегда шире непосредственно прямого смысла;

• лирика активизирует эмоционально-нравственные возможности учеников, способствует развитию у учащихся способности к

сопереживанию;

• акцентирует личностные мотивы при чтении стихов, непосредственные читательские впечатления;

• пейзажная лирика воспринимается как фотография действительности.

Лирическое стихотворение - образ, в основе которого лежат зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые (частные) образы:

Две капли стукнули в стекло...

И с лип душистым медом тянет...

И что-то к саду подошло,

По свежим листьям барабанит...

А Фет

14.

РАБОТА НАД ЛИРИЧЕСКИМСТИХОТВОРЕНИЕМ

1. Подготовка к восприятию.

3. Повторное чтение произведение и его анализ.

Основная задача: создать эмоциональны настрой, актуализировать

представления детей о предмете мысли автора, обогатить словарь

детей.

Задача: уточнить восприятие поэтического образа, привлечь

внимание к

средствам выразительности,

совершенствовать

навыки чтения.

Приемы работы.

Приемы: целостное прочтение текста учащимися «жужжащим

чтение», шепотом или про себя.

• Беседа:

- на основе личного опыта,

- по картине,

Содержание анализа определяется особенностью поэтического

образа.

- по музыкальному произведению,

Анализ строится на основе эмоционально-тематической беседы:

- на основе экскурсии.

общие вопросы;

• Рассказ об авторе и его творчестве.

выделение деталей (выборочное чтение);

работа над изобразительно-выразительными средствами;

целостная оценка поэтических образов;

обобщающая оценочная беседа.

2. Первичное восприятие лирического стихотворения и проверка

впечатлений.

Задача чтения: создать первое представление

эмоциональный отклик.

Основной прием: выразительное чтение учителем.

и вызвать

4. Творческие работы по прочитанному .

Задача: углубить

прочитанного.

эмоциональную

и

эстетическую

оценку

Основные приемы: словесное рисование; выразительное чтение.

15.

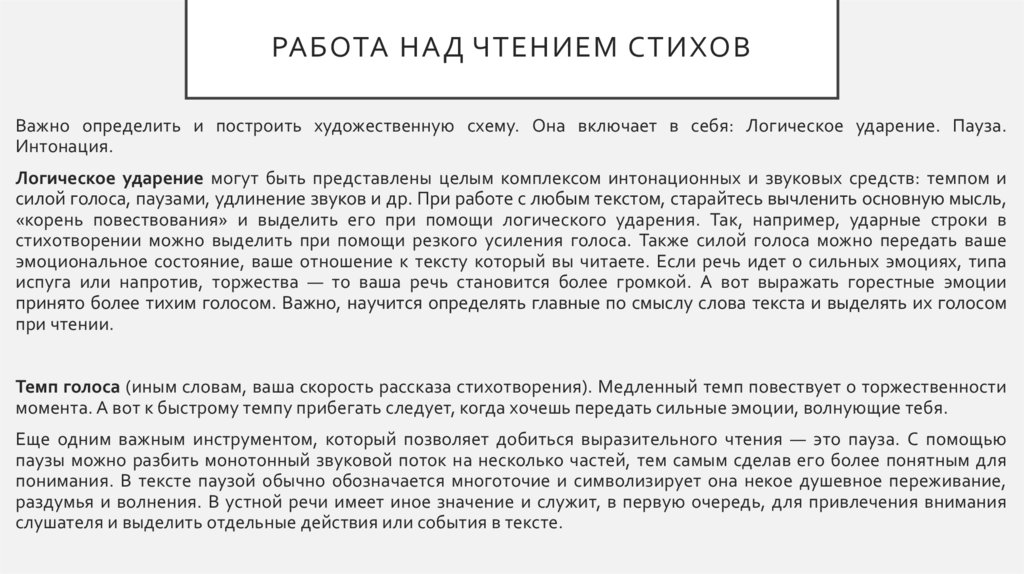

РАБОТА НАД ЧТЕНИЕМ СТИХОВВажно определить и построить художественную схему. Она включает в себя: Логическое ударение. Пауза.

Интонация.

Логическое ударение могут быть представлены целым комплексом интонационных и звуковых средств: темпом и

силой голоса, паузами, удлинение звуков и др. При работе с любым текстом, старайтесь вычленить основную мысль,

«корень повествования» и выделить его при помощи логического ударения. Так, например, ударные строки в

стихотворении можно выделить при помощи резкого усиления голоса. Также силой голоса можно передать ваше

эмоциональное состояние, ваше отношение к тексту который вы читаете. Если речь идет о сильных эмоциях, типа

испуга или напротив, торжества — то ваша речь становится более громкой. А вот выражать горестные эмоции

принято более тихим голосом. Важно, научится определять главные по смыслу слова текста и выделять их голосом

при чтении.

Темп голоса (иным словам, ваша скорость рассказа стихотворения). Медленный темп повествует о торжественности

момента. А вот к быстрому темпу прибегать следует, когда хочешь передать сильные эмоции, волнующие тебя.

Еще одним важным инструментом, который позволяет добиться выразительного чтения — это пауза. С помощью

паузы можно разбить монотонный звуковой поток на несколько частей, тем самым сделав его более понятным для

понимания. В тексте паузой обычно обозначается многоточие и символизирует она некое душевное переживание,

раздумья и волнения. В устной речи имеет иное значение и служит, в первую очередь, для привлечения внимания

слушателя и выделить отдельные действия или события в тексте.

16.

Важно, выбрать нужный темп чтения, соблюдая короткие и длинные паузы при чтении. Как правило, темп чтения зависит:• от содержания (о чём текст, настроения. Грустные стихи, как правило, читаются медленнее, чем радостные).

• от типа речи (повествование читается быстрее, чем описание или рассуждение).

Нужно тренироваться читать одно и то же предложение в трёх разных темпах (быстром, среднем, медленном).

Важно научится расставлять короткие и длинные паузы. Пауза – это остановка во время чтения. Паузы бывают

короткие (молчим 1 секунду). Короткие паузы делают там, где стоит запятая или после главного слова. Паузы бывают

длинные (молчим 3 секунды). Длинные паузы делают в конце предложения, в конце стихотворной строки.

Для того, чтобы тебе выразительно рассказывать стихотворение, важно уметь улавливать и передавать мысль

через интонацию. Интонация — это важнейший элемент выразительного и эффектного чтения и одна из основных сторон

культуры речи. Выделяют следующие виды интонации:

• Выразительная

• Повествовательная

• Восклицательная

• Интонация перечисления

Повествовательная интонация практически не вызывает проблем. Она характеризуется спокойным и ровным

произношением, без лишних эмоциональных всплесков. Передать вопросительные и восклицательные предложения

сложнее. Вопросительная интонация определяется повышением тона голоса в начале высказывания, и последующим

понижением в конце. Восклицательная, напротив, предполагает повышение тона в конце предложения. Что касается

интонации перечисления, то он используется в предложениях с однородными членами. При перечислении тон голоса

повышается, а также в обязательном порядке вставляется пауза.

17.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАДБАСНЕЙ

18.

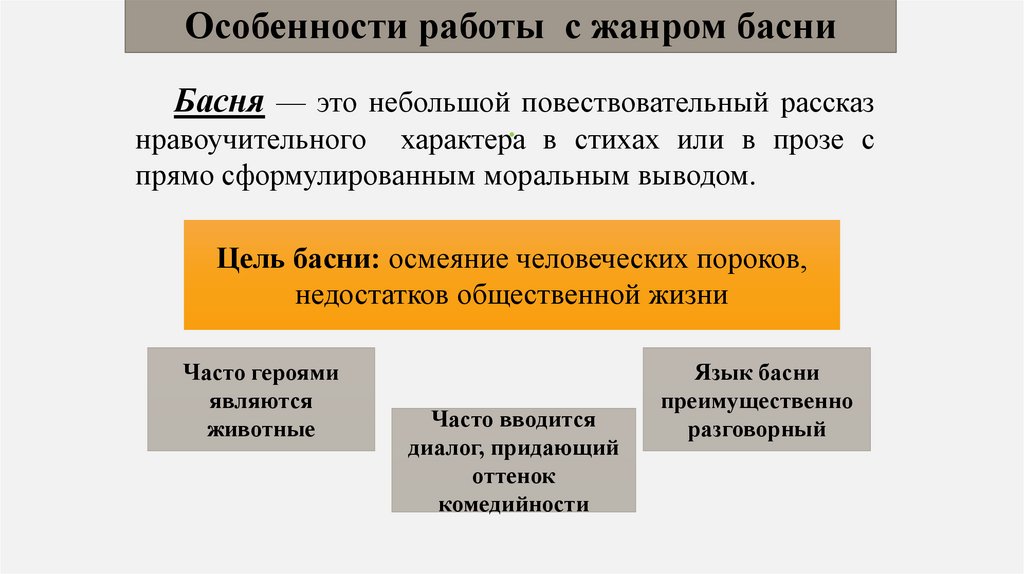

Особенности работы с жанром басниБасня — это небольшой повествовательный рассказ

. в стихах или в прозе с

нравоучительного характера

прямо сформулированным моральным выводом.

Цель басни: осмеяние человеческих пороков,

недостатков общественной жизни

Часто героями

являются

животные

Часто вводится

диалог, придающий

оттенок

комедийности

Язык басни

преимущественно

разговорный

19.

БАСНЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЛИТЕРАТУРНОГОПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЯВИЛАСЬ ОЧЕНЬ ДАВНО.

Возникли в Древней Греции. Их сочинял

талантливый и мудрый баснописец Эзоп.

20.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫВ БАСНЕ:

• Мораль – начальные или заключительные

строки басни с нравоучительным выводом;

• Аллегория – изображение предмета, за

которым скрывается другое понятие или

другой предмет;

• Олицетворение – животные говорят,

думают, чувствуют;

21.

Алгоритм чтения басни:Сделайте разметку текста,

Определите задачу

используя

чтения.

следующие условные

Выберите тон чтения: обозначения:

/ - пауза в конце стихотворной

- речи героев

строки;

// - пауза после точки;

- морали

→ - выделение слова голосом

- пояснений автора. (логическое ударение);

Подчеркните

⇉ - сильное выделение слова

интонацией ироничное голосом (сильное логическое

ударение);

отношение к героям

↑ - повышение голоса;

басни.

↓ - понижение голоса.

22.

- Исполнение басни предполагается естественный, близкий кразговорной речи, тон.

- Чтец непосредственно обращается к слушателям и сообщает о

событиях, которые как будто бы действительно имело место.

- Если басня имеет стихотворную форму, то ее чтение предполагает

обязательное соблюдение ритмических пауз.

- Речь героев читается с учетом особенностей их характеров,

поступков, внешнего облика. Однако следует осторожно подходить к их

изображению. Нужно лишь пересказать, процитировать речь басенного

персонажа, но не стремиться «сыграть» его роль, перевоплотившись в

образ (кроме чтения по ролям)

- Мораль занимает особое место в рассказе исполнителя. Ее звучание

особенное. После морали или перед нею обязательно выдерживается

психологическая пауза, которая готовит слушателя к восприятию

важной мысли или заставляет задуматься над сказанным. Чтец обращает

внимание слушателей на мораль.

23.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАДРАССКАЗОМ

24.

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РАССКАЗ• Рассказ – это одна из малых литературных

форм. Он представляет собой небольшое по

объему повествовательное произведение с

небольшим количеством героев. При этом

изображаются кратковременные события.

25.

«ТРИ КИТА» НАПИСАНИЯ РАССКАЗА:узнать

сказать

быть

услышанным

26.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГОРАССКАЗА

• 1. Увлекательная завязка. Она укладывается в рассказе в

один–два абзаца. И главная ее цель: удержать читателя,

направить его дальше, значит, важно продумать завязку

для внимания читателя.

• 2. Четкая сюжетная линия. Прежде чем приступить к

написанию рассказа определите его главную цель.

Продумайте сюжет, проработайте его в своем сознании. С

самого начала необходимо очень ясно представлять, зачем

вы пишете рассказ. Иначе он просто не будет иметь

никакого действия на читателя.

27.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГОРАССКАЗА

• 3. Неожиданная интересная

концовка. Читателя надо чемуто научить, он должен для себя

взять какой-то урок. После

прочтения рассказа у

читателей некоторое время

сохраняется впечатление.

Надо, чтобы оно его не

разочаровало.

28.

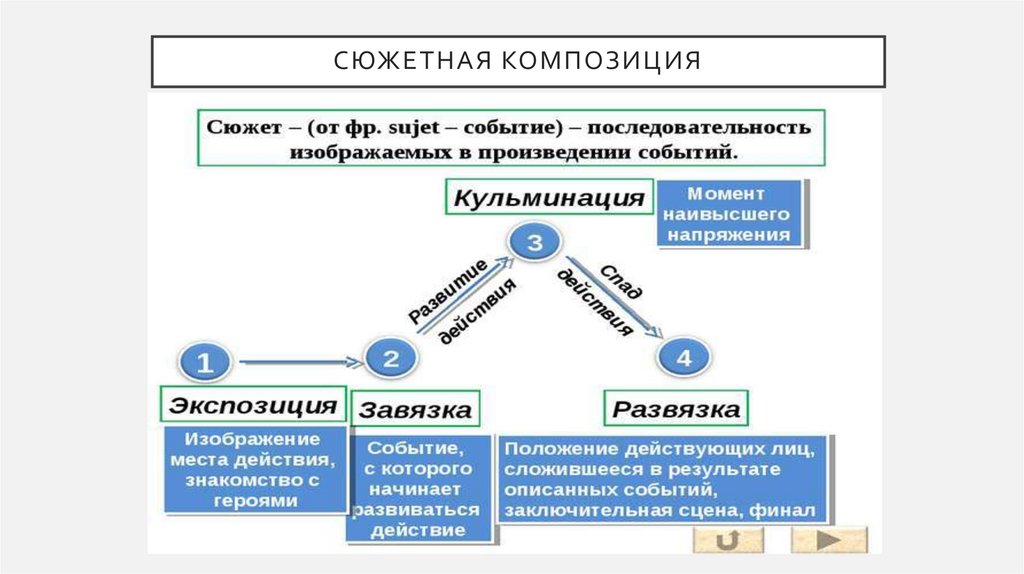

СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ29.

• Небольшой объём• Ограниченное число действующих лиц

• Одна сюжетная линия, часто – это судьба главного героя.

• В рассказе повествуется о нескольких , но чаще одном, важном

эпизоде из жизни человека.

• Второстепенные и эпизодические герои так или иначе

раскрывают характер главного, проблему, связанную с этим

главным героем.

• По количеству страниц рассказ может быть и объёмным , но

главное то, что всё действие подчинено одной проблеме,

связано с одним героем, одной сюжетной линией.

• Большую роль в рассказе играют детали. Иногда достаточно

одной детали, чтобы понять характер героя.

30.

• В рассказе повествование ведётся от одного лица. Этоможет быть рассказчик, герой или сам автор.

• Рассказы имеют меткое , запоминающееся название, в

котором уже содержится часть ответа на поднятый

вопрос. .

• Рассказы написаны авторами в определённую эпоху,

поэтому, конечно, они отражают особенности

литературы той или иной поры. Известно, что до 19

века рассказы были близки к новеллам, в 19 веке

появился в рассказах подтекст, чего не могло быть в

более раннюю эпоху.

31.

КРАТКИЙ СЮЖЕТ• Экспозиция: главные лица, место действия, время, погода, и т.д.

• Завязка: что послужило началом.

• Развитие сюжета: события, ведущие к кульминации или поворотному моменту.

• Кульминация: наиболее интенсивный, поворотный момент истории.

• Развязка: окончание истории с решением центрального конфликта или нет.

Литература

Литература