Похожие презентации:

Хроническая болезнь почек. Хроническая почечная недостаточность

1.

2.

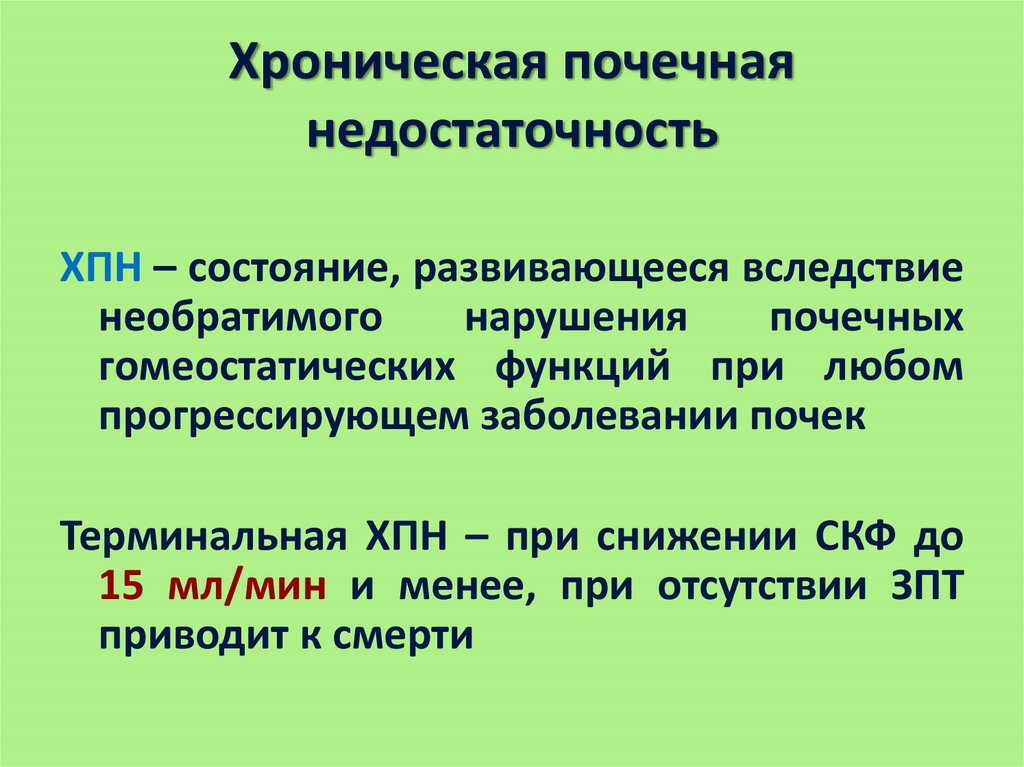

Хроническая почечнаянедостаточность

ХПН – состояние, развивающееся вследствие

необратимого

нарушения

почечных

гомеостатических функций при любом

прогрессирующем заболевании почек

Терминальная ХПН – при снижении СКФ до

15 мл/мин и менее, при отсутствии ЗПТ

приводит к смерти

3.

Хроническая болезнь почекХБП – все нефропатии, характеризующиеся

длительным прогрессирующим течением с

постепенным

снижением

и

утратой

почечных функций

Заболевание

почек

следует

считать

хроническим,

если

его

признаки

прослеживаются на протяжении трех и

более месяцев

4.

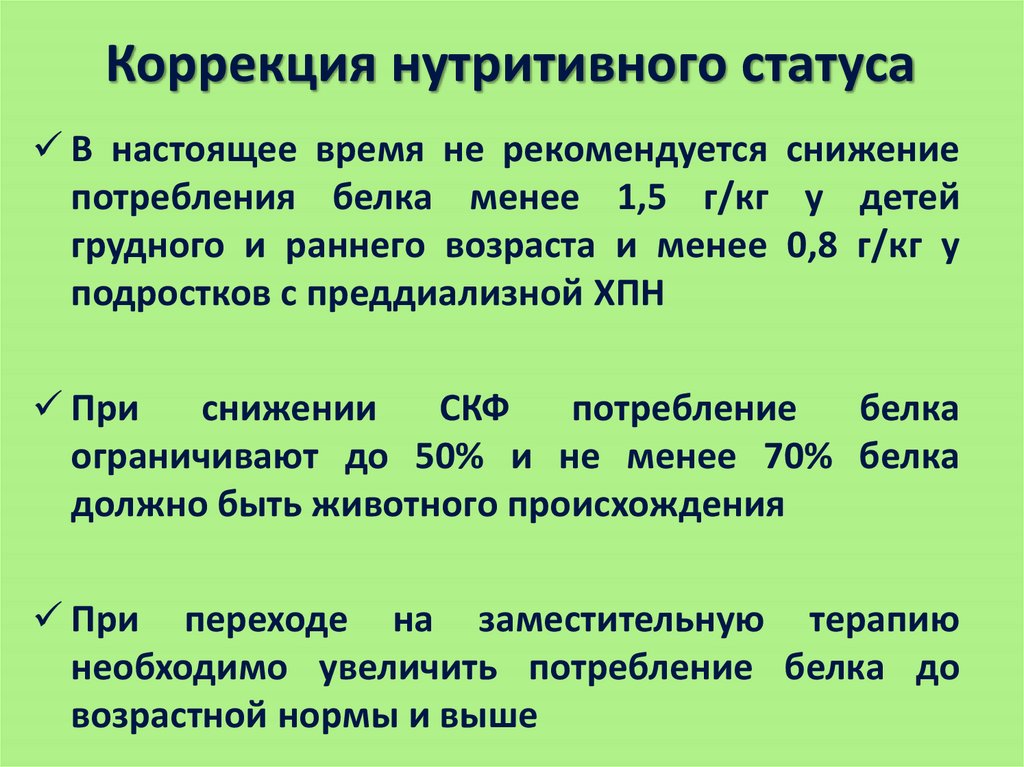

Маркеры повреждения почекПод маркерами повреждения почек следует понимать

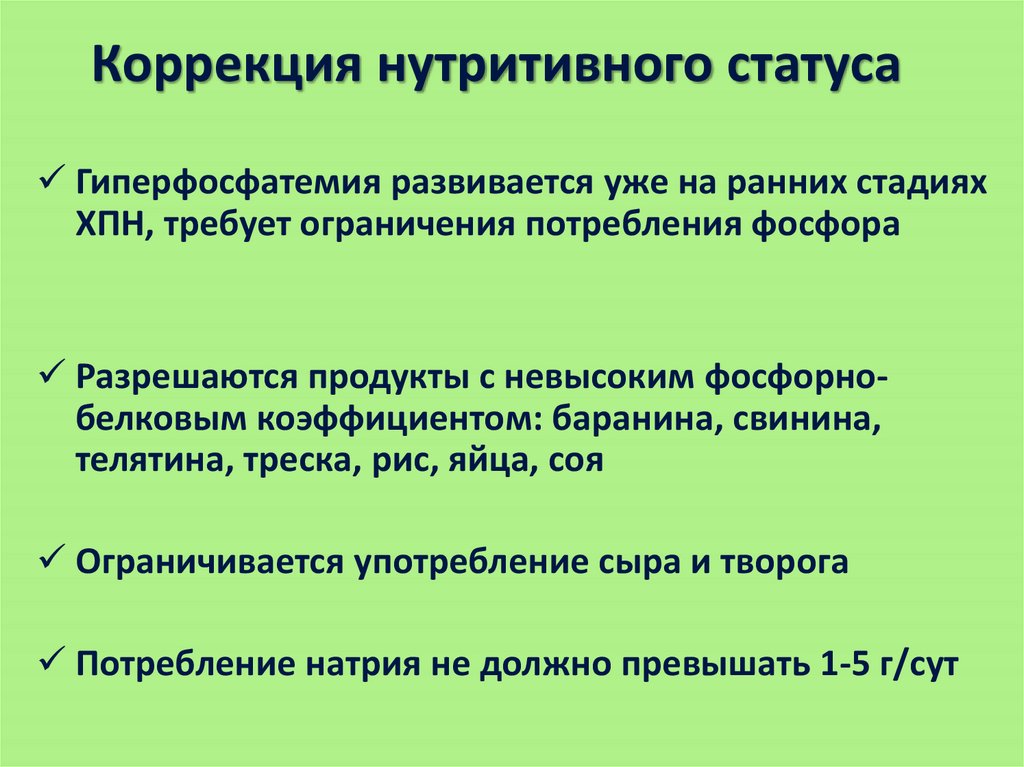

любые изменения, выявляющиеся при клиниколабораторном обследовании, которые отражают

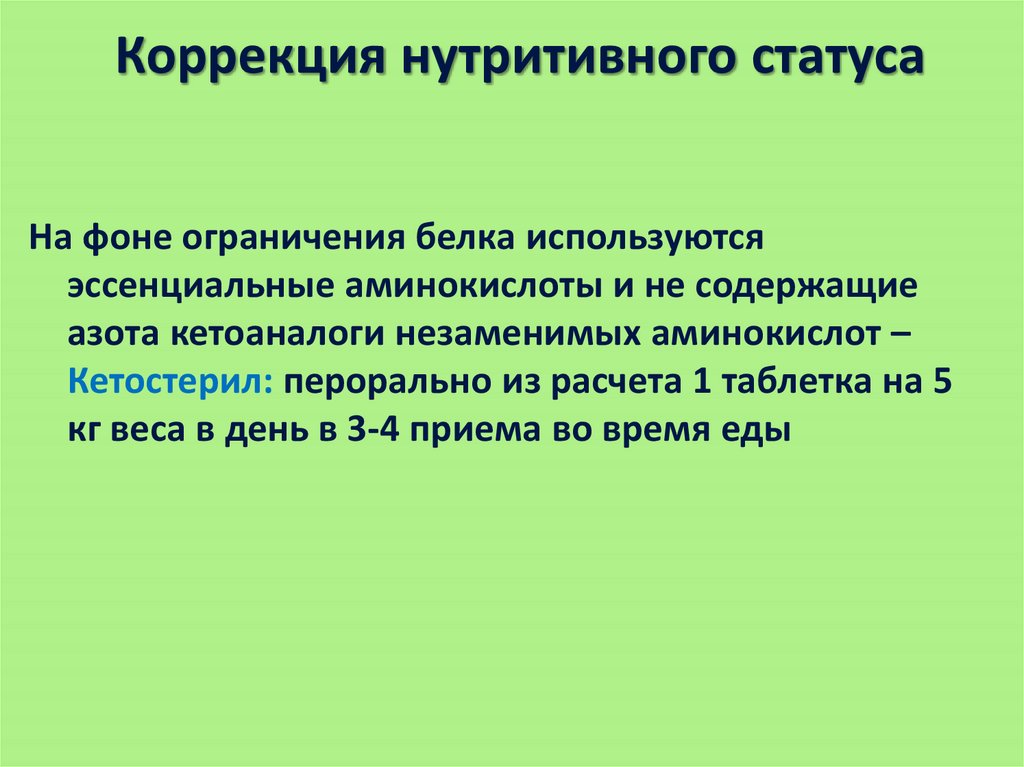

наличие патологического процесса в почечной ткани:

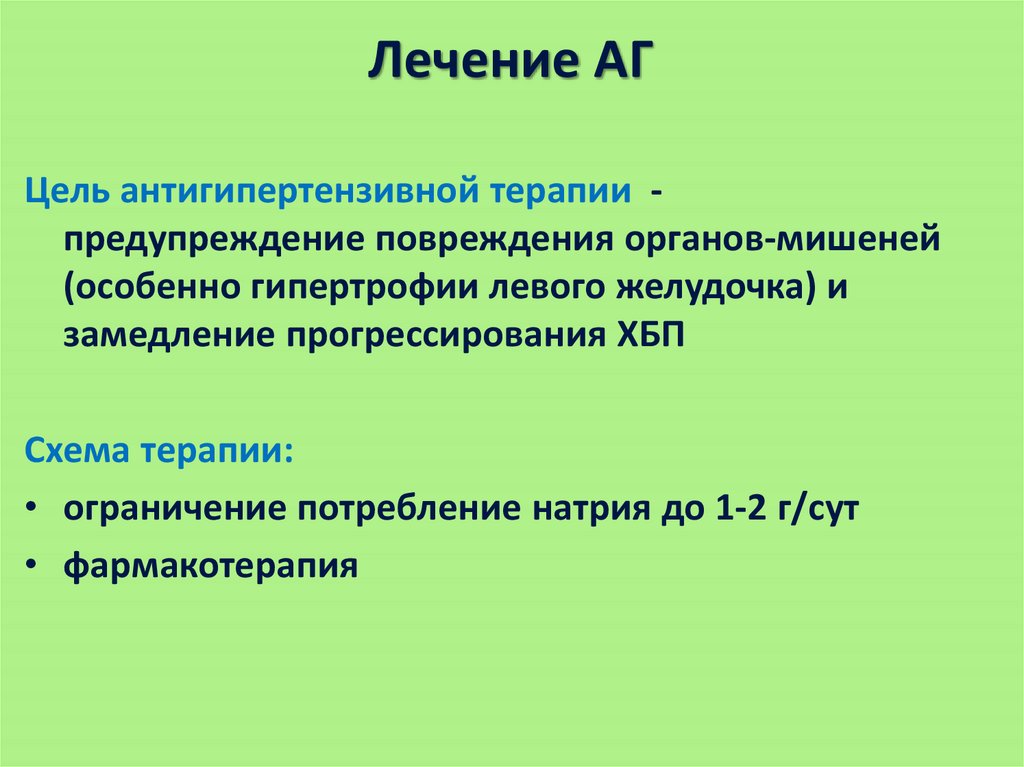

повышенная альбуминурия/протеинурия

стойкие изменения в осадке мочи

изменения электролитного состава крови и мочи

изменения почек по данным лучевых методов

исследования

патоморфологические изменения в ткани почек,

выявленные при прижизненной нефробиопсии

стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации

менее 60 мл/мин/1,73 м²

5.

СКФ• Критерием снижения функции почек являются уровень

СКФ, стандартизированной на поверхность тела,

находящийся ниже нормальных значений, т.е. ниже 90

мл/мин/1,73м²

• СКФ в пределах 60-89 мл/мин/1,73м² расценивают как

начальное или незначительное ее снижение. Для

установления ХБП в этом случае необходимо наличие

также маркеров почечного повреждения. При их

отсутствии ХБП не диагностируется

• Если СКФ ниже 60мл/мин/1,73м², наличие ХБП

устанавливается даже при отсутствии каких-либо

маркеров почечного повреждения

6.

Временные критерии ХБП3-месячное ограничение (критерий «стойкости») в

качестве временного параметра определения ХБП было

выбрано потому, что в данные сроки острые варианты

развития дисфункции почек, как правило, завершаются

выздоровлением или приводят к очевидным клиникоморфологическим признакам хронизации процесса

7.

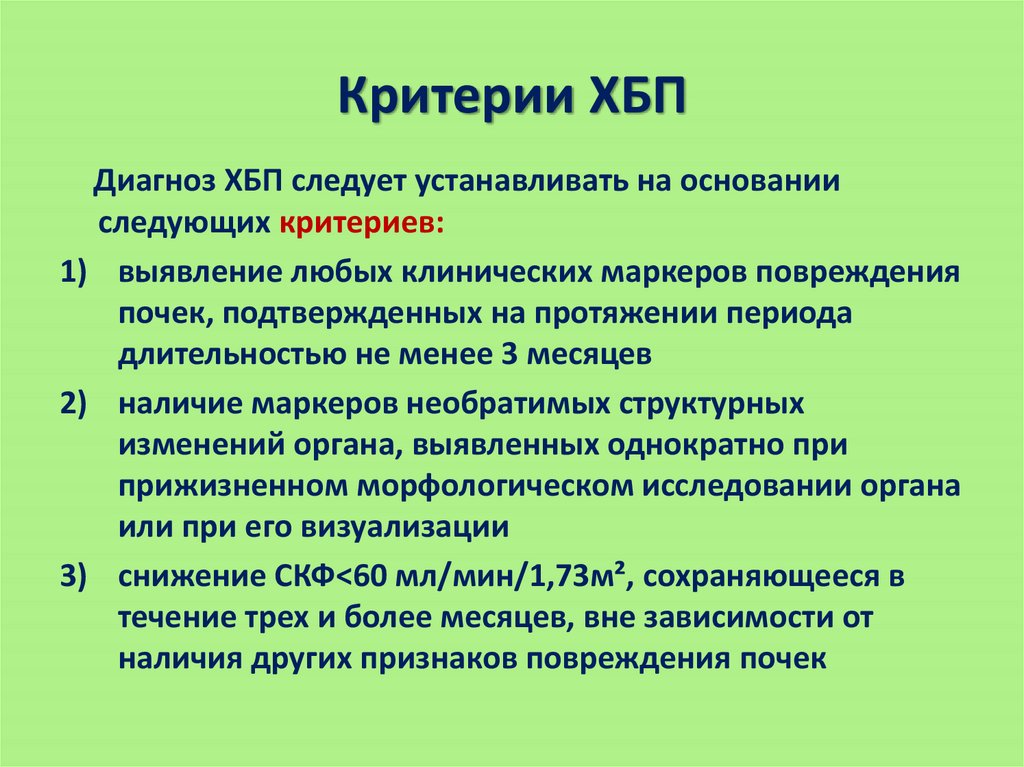

Критерии ХБПДиагноз ХБП следует устанавливать на основании

следующих критериев:

1) выявление любых клинических маркеров повреждения

почек, подтвержденных на протяжении периода

длительностью не менее 3 месяцев

2) наличие маркеров необратимых структурных

изменений органа, выявленных однократно при

прижизненном морфологическом исследовании органа

или при его визуализации

3) снижение СКФ<60 мл/мин/1,73м², сохраняющееся в

течение трех и более месяцев, вне зависимости от

наличия других признаков повреждения почек

8.

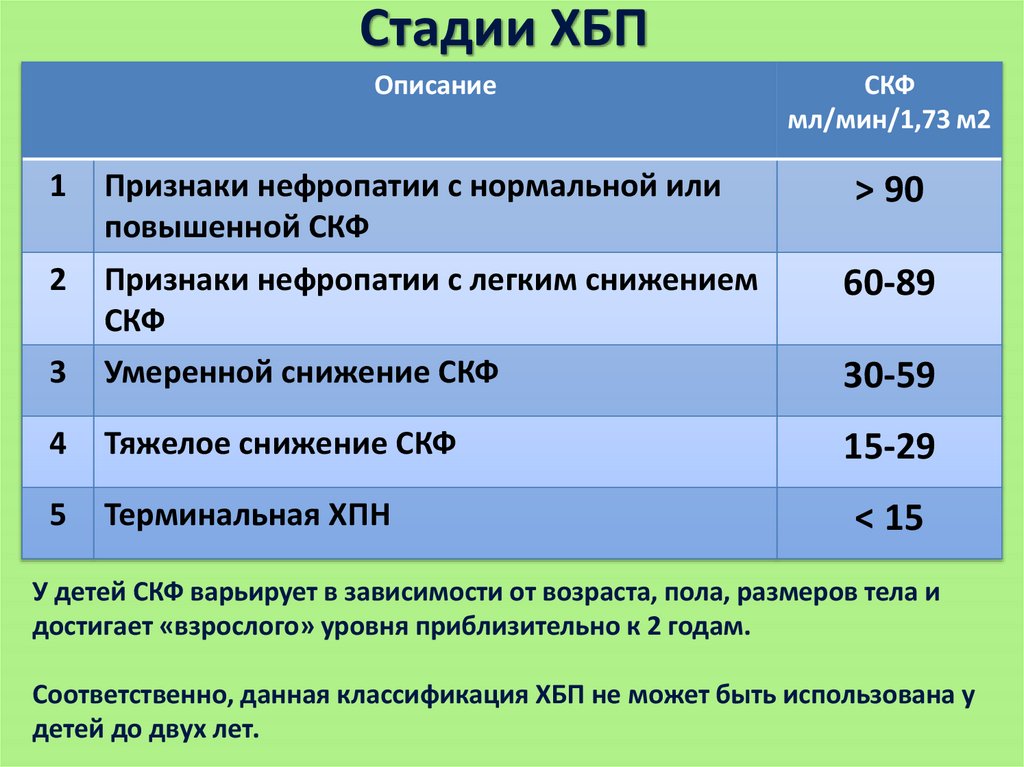

Стадии ХБПОписание

СКФ

мл/мин/1,73 м2

1

Признаки нефропатии с нормальной или

повышенной СКФ

> 90

2

Признаки нефропатии с легким снижением

СКФ

60-89

3

Умеренной снижение СКФ

30-59

4

Тяжелое снижение СКФ

15-29

5

Терминальная ХПН

< 15

У детей СКФ варьирует в зависимости от возраста, пола, размеров тела и

достигает «взрослого» уровня приблизительно к 2 годам.

Соответственно, данная классификация ХБП не может быть использована у

детей до двух лет.

9.

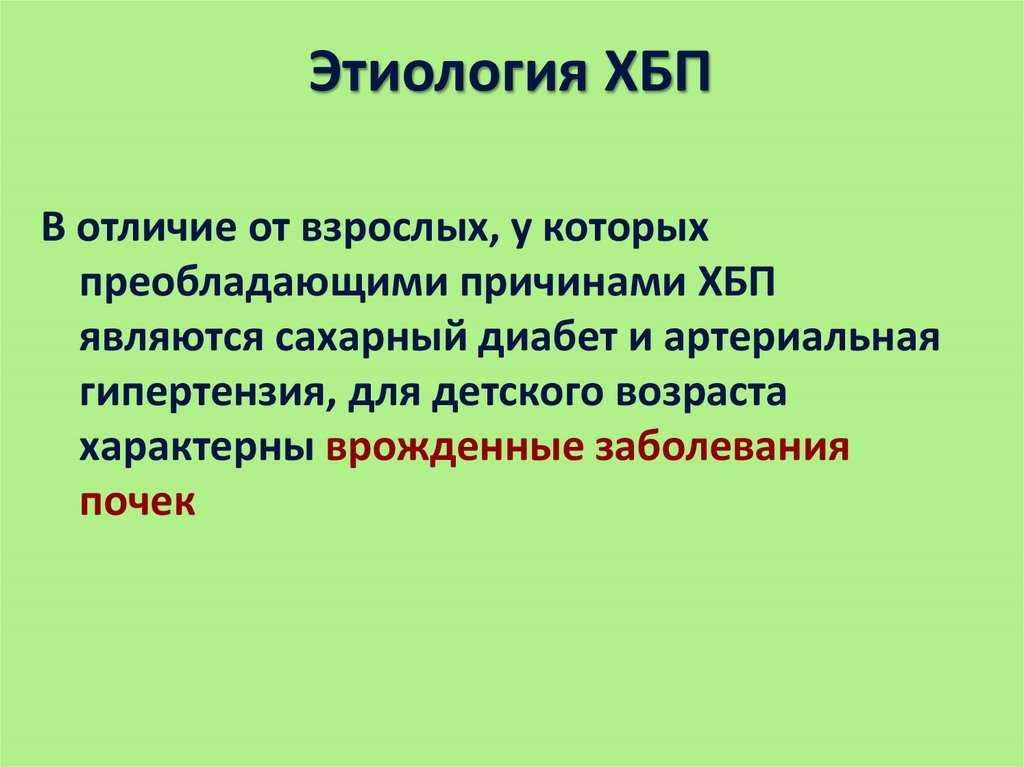

Этиология ХБПВ отличие от взрослых, у которых

преобладающими причинами ХБП

являются сахарный диабет и артериальная

гипертензия, для детского возраста

характерны врожденные заболевания

почек

10.

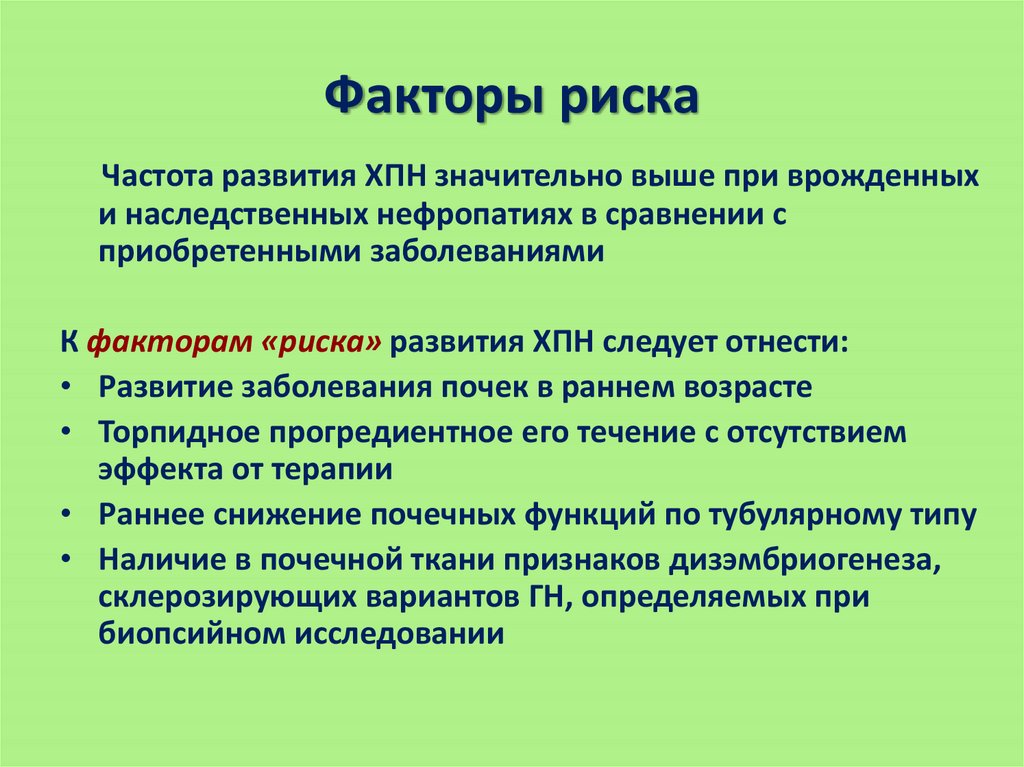

Факторы рискаЧастота развития ХПН значительно выше при врожденных

и наследственных нефропатиях в сравнении с

приобретенными заболеваниями

К факторам «риска» развития ХПН следует отнести:

• Развитие заболевания почек в раннем возрасте

• Торпидное прогредиентное его течение с отсутствием

эффекта от терапии

• Раннее снижение почечных функций по тубулярному типу

• Наличие в почечной ткани признаков дизэмбриогенеза,

склерозирующих вариантов ГН, определяемых при

биопсийном исследовании

11.

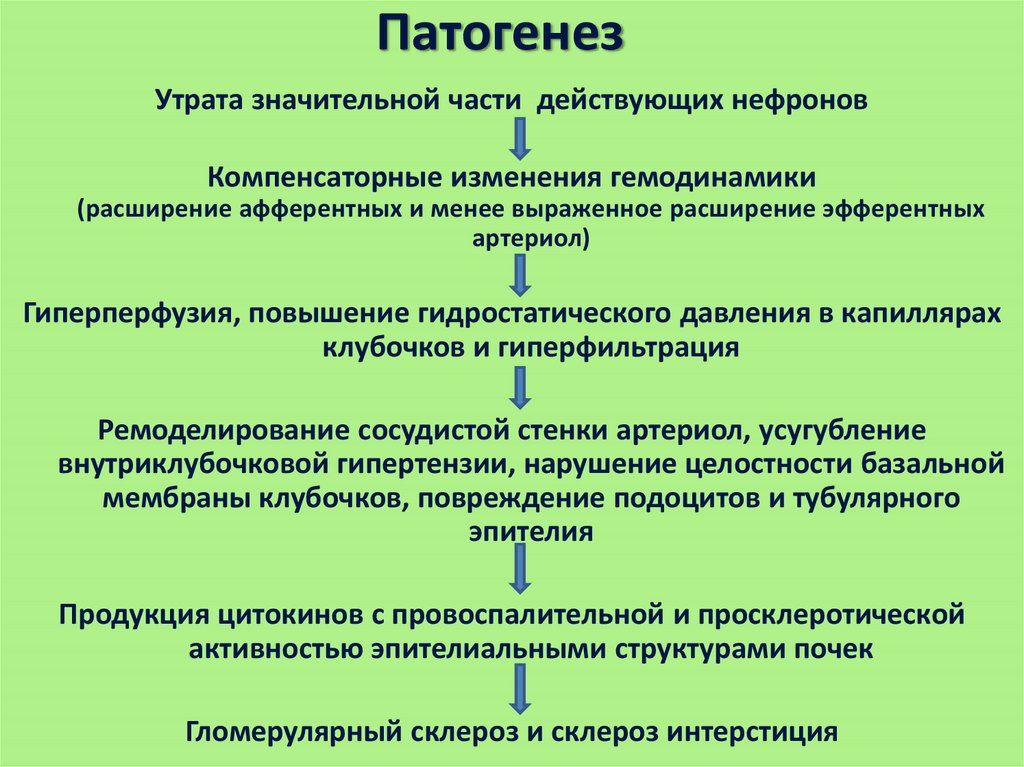

ПатогенезУтрата значительной части действующих нефронов

Компенсаторные изменения гемодинамики

(расширение афферентных и менее выраженное расширение эфферентных

артериол)

Гиперперфузия, повышение гидростатического давления в капиллярах

клубочков и гиперфильтрация

Ремоделирование сосудистой стенки артериол, усугубление

внутриклубочковой гипертензии, нарушение целостности базальной

мембраны клубочков, повреждение подоцитов и тубулярного

эпителия

Продукция цитокинов с провоспалительной и просклеротической

активностью эпителиальными структурами почек

Гломерулярный склероз и склероз интерстиция

12.

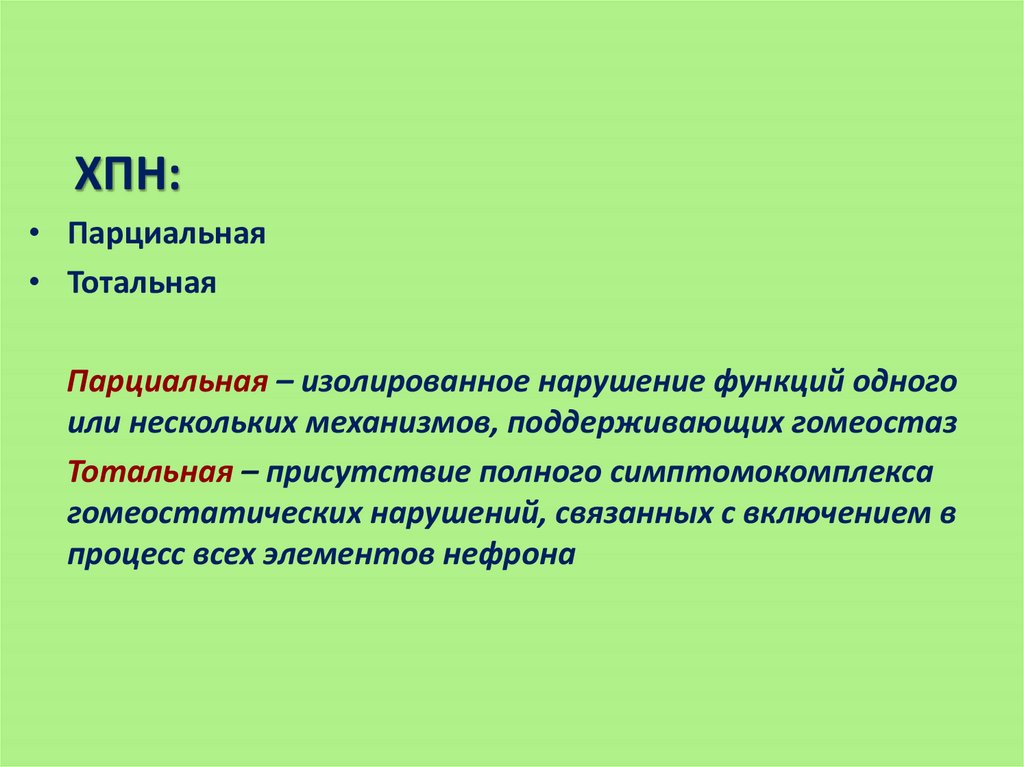

ХПН:• Парциальная

• Тотальная

Парциальная – изолированное нарушение функций одного

или нескольких механизмов, поддерживающих гомеостаз

Тотальная – присутствие полного симптомокомплекса

гомеостатических нарушений, связанных с включением в

процесс всех элементов нефрона

13.

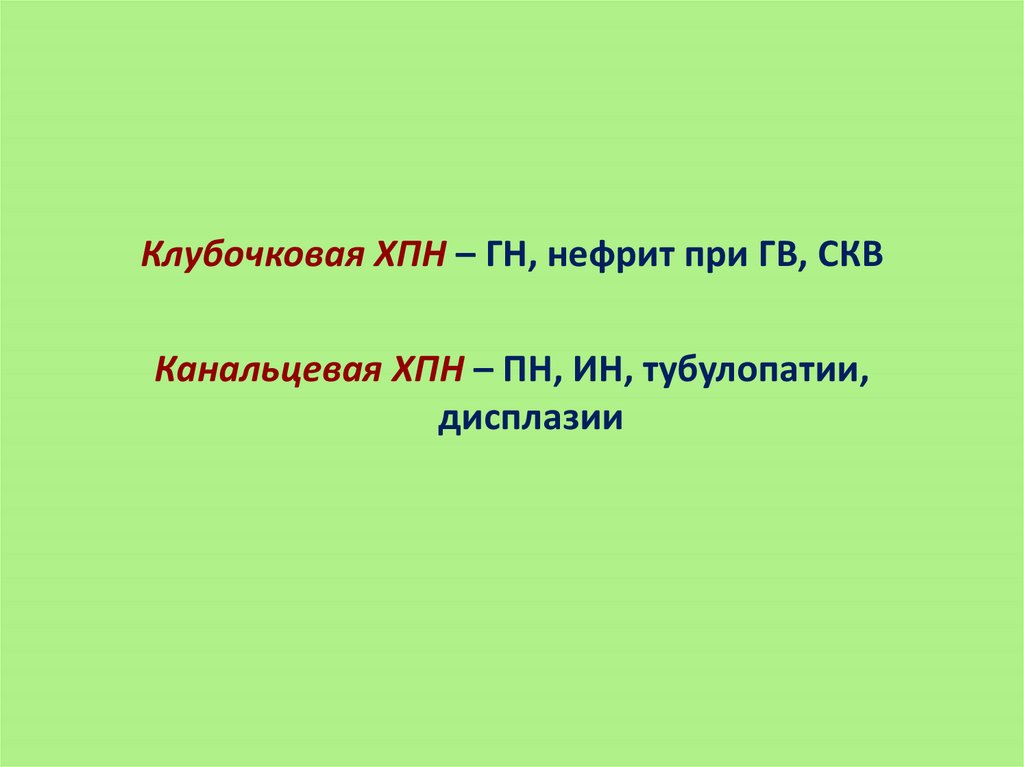

Клубочковая ХПН – ГН, нефрит при ГВ, СКВКанальцевая ХПН – ПН, ИН, тубулопатии,

дисплазии

14.

Классификация ХПНСтепень

Тип преимущественного нарушения

Клубочковый

Канальцевый

ПН 0

Изменения функций не определяются

ПН I

Нарушение циркадного ритма (дизритмия)

фильтрации

ПН IIa

Компенсированные (выявленные с нагрузочными

пробами) нарушения)

Фильтрации, концентрации

и др.

ХПН I

ХПН II*

отдельных канальцевых

функций

Отдельных канальцевых

функций

Декомпенсированные нарушения

Фильтрации и канальцевых

функций

Канальцевых функций,

снижение фильтрации

Тотальная с нарушением

гомеостаза

Чаще парциальная с

нарушением гомеостаза

ХПН III = ТПН*

*- необратимые степени

Терминальная тотальная

15.

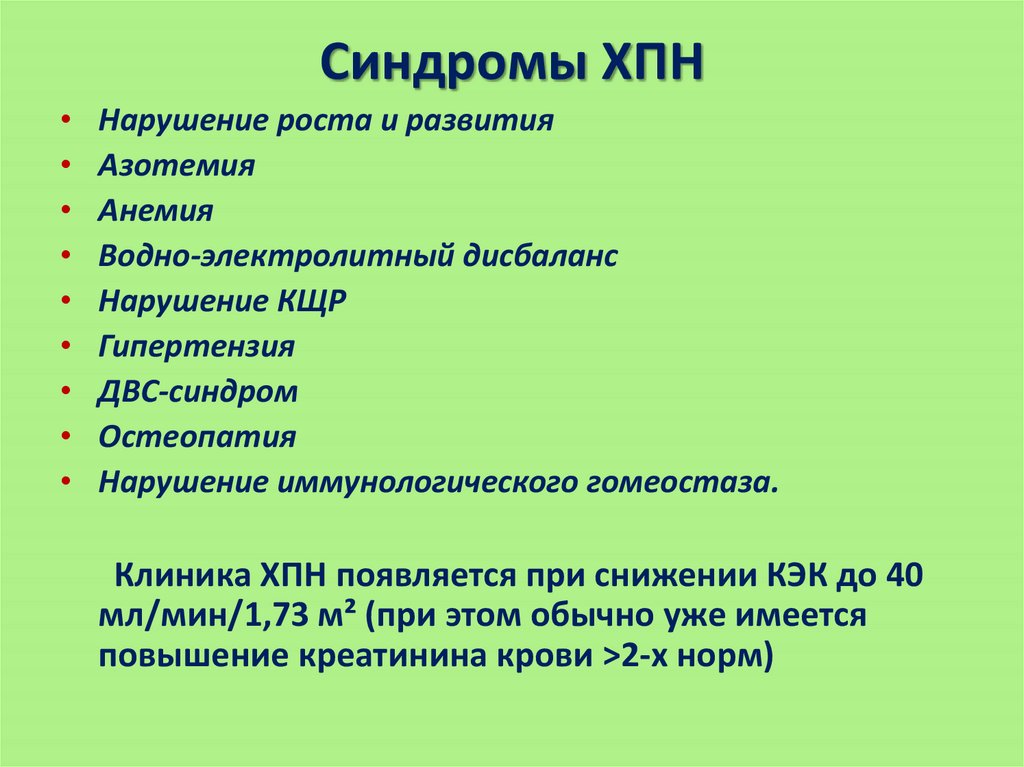

Синдромы ХПННарушение роста и развития

Азотемия

Анемия

Водно-электролитный дисбаланс

Нарушение КЩР

Гипертензия

ДВС-синдром

Остеопатия

Нарушение иммунологического гомеостаза.

Клиника ХПН появляется при снижении КЭК до 40

мл/мин/1,73 м² (при этом обычно уже имеется

повышение креатинина крови >2-х норм)

16.

Задержка роста и развития• причинами являются выраженные нарушения

обмена, снижение энергетических поступлений

с пищей, диетические мероприятия с

ограничением поступления белка

• особенно характерно при почечном

дизэмбриогенезе

• задержка физического и полового развития

17.

Азотемия• в результате снижения фильтрации и

усиленного катаболизма

• повышение остаточного азота, мочевины,

креатинина, фосфатов

• астения, апатия, оглушение, головная боль,

анорексия, гастроэнтероколит, перикардит,

уремические артриты (за счет накопления

мочевой кислоты – еще одного продукта

азотистого обмена)

18.

Анемия• появляется раньше азотемии

• причины многообразны: кровотечения в

результате ДВС, токсическое влияние

продуктов азотистого обмена, дефицит

белка и железа, снижение продукции

эритропоэтина в почках

• астения, бледность, дистрофические

изменения в органах, анемический шум в

сердце

19.

Остеодистрофия• нарушение метаболизма витамина D в

почках

• гиперфосфатемия → повышение

продукции ПТГ → снижение реабсорбции

фосфора в почечных канальцах +

мобилизация кальция из костной ткани

• остеомаляция, остеофиброз

• боли в костях, деформация костей,

рентгенологические нарушения

20.

Почечная остеодистрофияГлавные факторы развития ПОД – нарушение фосфорнокальциевого гомеостаза, метаболизма витамина D и

развитие вторичного гиперпаратиреоза

Клинические признаки:

• деформация костей скелета, прежде всего

конечностей

• задержка физического и моторного развития

• дистрофические изменения зубной эмали

• артропатии

21.

Водно-электролитные нарушения• являются ранними признаками канальцевой ХПН

• полиурия, никтурия, гипо-, изостенурия, отеки

• гипо-Na-емия

• гипо-K-емия при тубулярной ХПН, гипер-K-емия при

прогрессировании ХПН (2-ой по значимости после

азотемии лабораторный признак ХПН) – за счет

перераспределения внутри- и внеклеточного калия,

катаболических процессов

• гипо-Р-емия за счет нарушения реабсорбции Р,

гипер-Р-емия при снижении КФ

• гипер-Mg-емия

• клинические признаки определяются типом

электролитных нарушений

22.

Водно-электролитные нарушенияОлигурия – уменьшение диуреза < 200

мл/м² в сутки или менее ⅓-¼ возрастного

объема (менее 0,3 мл/кг в час).

Анурия - < 50 мл/м² в сутки

Полиурия - > 1500 мл/м² в сутки

23.

Метаболический ацидоз• наряду с повышением креатинина и К⁺ относится к

лабораторным признакам, которые учитываются в

качестве показаний для заместительной терапии

• результат нарушения ацидоаммониогенеза в почках

• в норме в поддержании КЩР участвуют

следующие механизмы:

a) клубочковая фильтрация – поступление в первичную

мочу кислых валентностей

b) реабсорбция бикарбонатов в проксимальных почечных

канальцах

c) ацидогенез – образование и секреция Н⁺ в дистальных

почечных канальцах

d) аммониогенез – образование и диффузия ионов

аммония

тошнота, рвота, боли в животе

24.

Гипертензия при ХБПАктивация ренин-ангиотензин-альдостероновой

системы (РААС) играет центральную роль в развитии

ренальной гипертензии

Любое повреждение паренхимы почек вызывает

нарушение перфузии гломерул и повышает

секрецию ренина

Гиперренинемия ведет к ангиотензин II-зависимой

вазоконстрикции, а также альдостерон-зависимой

задержке натрия

В итоге повышается периферическое сопротивление и

ОЦК

25.

ДВС-синдромРазличные геморрагические проявления

26.

Иммунодефицит• за счет белкового дефицита,

гормонального дисбаланса, может быть

индуцирован лекарственными

препаратами

• частые бактериальные и вирусные

инфекции, септические осложнения,

предрасположенность к опухолевым

процессам

27.

В диагностике ХПН используютфункциональные пробы,

характеризующие деятельность как

клубочкового аппарата, так и канальцев

28.

Лечение ХБПОбъем и направленность лечебно-диагностических

мероприятий у больных с ХБП определяется

выраженностью снижения функции почек (стадией ХБП)

29.

Лечение ХБПСтадии

СКФ

(мл/мин/1,73м²)

Терапевтическая

тактика

1

>90

Лечение

основного

заболевания

2

60-90

Снижение

скорости

прогрессирования

3

30-60

Терапия основных

проявлений

(анемия, костные

изменения)

4

15-30

Подготовка к

заместительной

почечной терапии

5

<15 (тХПН*)

Заместительная

почечная терапия

30.

Лечение ХПННа ранних стадиях развития почечной

недостаточности в основе лечения лежит

адекватная терапия основного заболевания.

При этом следует учитывать ряд моментов:

• индометацин, широко используемый в

нефрологической практике, нередко

приводит к декомпенсации почечных

функций, поэтому его нельзя использовать

даже при парциальной ХПН

31.

Лечение ХПН• иммунодепрессанты (глюкокортикоиды,

цитостатики) противопоказаны при

СКФ < 20 мл/мин/1,73 м², уровне

мочевины> 20 ммоль/л, уровне креатинина

крови > 0,5 ммоль/л

При ХПН совершенно недопустимо

использование нефротоксичных препаратов

Обязательна коррекция доз лекарственных

препаратов в зависимости от величины

клубочковой фильтрации

32.

Коррекция нутритивного статусаОбщие принципы диетотерапии на додиализной стадии

ХПН состоят в обеспечении достаточной энергетической

ценности рациона при контроле поступления белка,

фосфора, натрия и жидкости. Потребность в белке

значительно повышается при переходе на диализ в

связи с диализными потерями, но сохраняется

необходимость ограничения фосфатов и контроля за

поступлением жидкости и электролитов

Недостаточное поступление энергии приводит к

усиленному катаболизму белков и нарастанию

азотемии у детей с ХПН

Энергетическую ценность рациона обеспечивают

достаточным потреблением углеводов и жиров

33.

Коррекция нутритивного статусаВ настоящее время не рекомендуется снижение

потребления белка менее 1,5 г/кг у детей

грудного и раннего возраста и менее 0,8 г/кг у

подростков с преддиализной ХПН

При

снижении

СКФ

потребление

белка

ограничивают до 50% и не менее 70% белка

должно быть животного происхождения

При переходе на заместительную терапию

необходимо увеличить потребление белка до

возрастной нормы и выше

34.

Коррекция нутритивного статусаГиперфосфатемия развивается уже на ранних стадиях

ХПН, требует ограничения потребления фосфора

Разрешаются продукты с невысоким фосфорнобелковым коэффициентом: баранина, свинина,

телятина, треска, рис, яйца, соя

Ограничивается употребление сыра и творога

Потребление натрия не должно превышать 1-5 г/сут

35.

Коррекция нутритивного статусаНа фоне ограничения белка используются

эссенциальные аминокислоты и не содержащие

азота кетоаналоги незаменимых аминокислот –

Кетостерил: перорально из расчета 1 таблетка на 5

кг веса в день в 3-4 приема во время еды

36.

Лечение АГЦель антигипертензивной терапии предупреждение повреждения органов-мишеней

(особенно гипертрофии левого желудочка) и

замедление прогрессирования ХБП

Схема терапии:

• ограничение потребление натрия до 1-2 г/сут

• фармакотерапия

37.

Лечение АГ• У детей с АГ рекомендуется начинать лечение с

одного препарата в низкой или средней

терапевтической дозе и постепенно повышать ее

до достижения контроля АД

• При отсутствии достаточного эффекта от

монотерапии показано использование

комбинации из 2-х и более препаратов

38.

Лечение АГПрепараты выбора:

Ингибиторы ангиотензин-превращающего

фермента (иАПФ)

Блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА)

Блокаторы кальциевых каналов

Β-адреноблокаторы

Диуретики

39.

ГруппаПрепарат

Доза

Кратность

иАПФ

Каптоприл

От 0,3-0,5 мг/кг/сут до 6 мг/кг/сут

3 раза

Эналаприл

От 0,08 мг/кг/сут до 0,6 мг/кг/сут

1-2 раза

Фозиноприл

Дети >50 кг: от 5-10 мг до 40 мг/ сут

1 раз

БРА

Лозартан

От 0,7 мг/кг/сут до 1,4 мг/кг/сут

1 раз

Блокаторы

кальциевых

каналов

Нифедипин

0,25-2 мг/кг/сут

3-4 раза

Амлодипин

6-17 лет: 2,5-5 мг/сут

1 раз

Β-блокаторы Метопролол

От 1-2 мг/кг/сут до 6 мг/кг/сут

2 раза

Пропранолол

От 1-2 мг/кг/сут до 4 мг/кг/сут

2 -3 раза

Фуросемид

0,5-2 мг/кг/сут

1-2 раза

Гидрохлортиазид

1-3мг/кг/сут (max 50 мг в день)

1 раз

Диуретики

40.

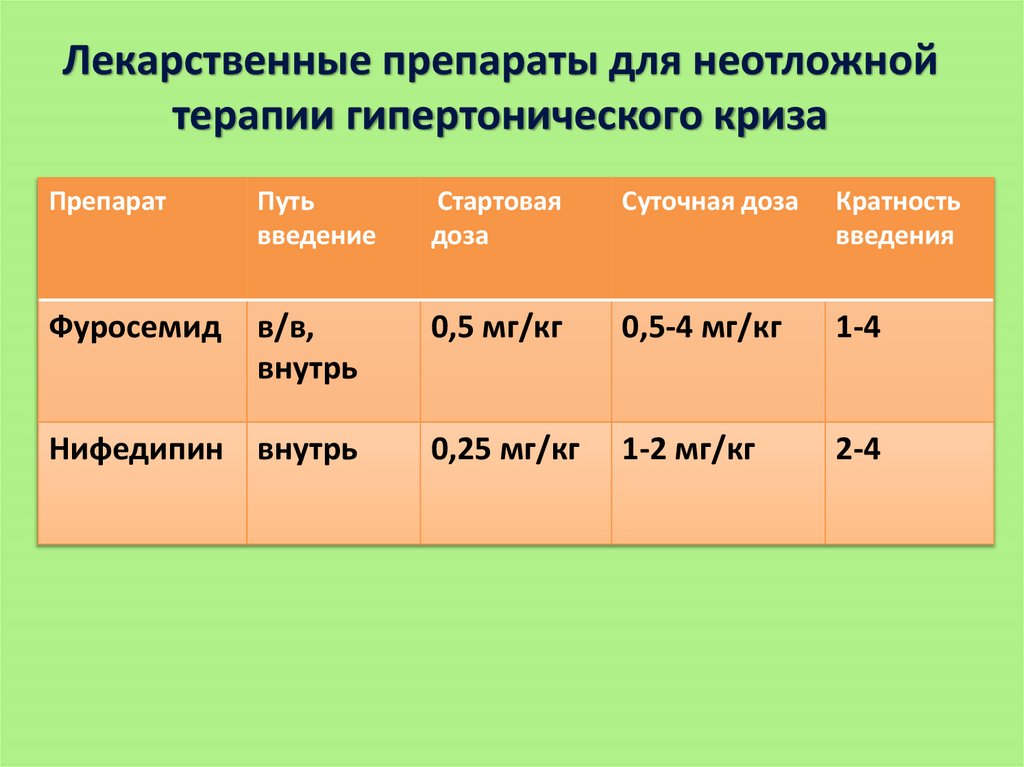

Лекарственные препараты для неотложнойтерапии гипертонического криза

Препарат

Путь

введение

Стартовая

доза

Суточная доза

Кратность

введения

Фуросемид

в/в,

внутрь

0,5 мг/кг

0,5-4 мг/кг

1-4

Нифедипин внутрь

0,25 мг/кг

1-2 мг/кг

2-4

41.

иАПФ и БРАУ детей с хронической патологией почек начинать

терапию наиболее целесообразно с иАПФ или БРА

Обладают не только гипотензивным действием, но и

замедляют прогрессирование почечной

недостаточности более эффективно, чем препараты

других фармакологических групп

Ренопротективный эффект блокады РААС обусловлен

снижением внутриклубочковой гипертензии путем

избирательной дилатации эфферентной артериолы,

снижением протеинурии, а также ослаблением

провоспалительного и просклеротического действия

ангиотензина II

42.

иАПФ и БРАПротивопоказаны при снижении СКФ ≤ 20

мл/мин, гиперкалиемии, двустороннем стенозе

почечных артерий

У детей с ХПН целесообразно применение

фозиноприла, т.к. этот препарат

метаболизируется в основном в печени, а не

выводится с мочой и более безопасен для

больных с существенным нарушением почечных

функций

43.

Β-блокаторыПоказаны при симптомах гиперактивации

симпатической нервной системы:

тахикардии, вазоконстрикции

44.

Блокаторы кальциевых каналовИспользуются как дополнительная терапия у детей

с резистентной гипертензией

Нифедипин повышает внутриклубочковое давление

и может повышать протеинурию, не оказывая,

следовательно, ренопротективного действия

45.

ДиуретикиПоказаны при задержке натрия, гиперволемии и отеках

Не являются препаратами первой линии в терапии АГ у

детей с ХБП

Тиазиды малоэффективны при СКФ < 60 мл/мин 1,73 м2,

неэффективны при СКФ < 30 мл/мин 1,73 м2, поэтому для

лечения больных с ХБП 4 и 5 стадии предпочтительнее

использовать фуросемид

Монотерапия диуретиками не должна использоваться для

лечения АГ у детей с ХБП, но они могут применяться в

комбинации с антигипертензивными препаратами всех

других групп

46.

Анемия при ХБПВедущая роль в механизмах развития анемии у

больных с ХБП принадлежит сниженной продукции

эритропоэтина – гормона, стимулирующего

пролиферацию стволовых клеток в эритробласты

Признанным методом лечения анемии при ХБП

является заместительная терапия препаратами ЭПО

Лечение анемии у больных с ХБП рекомендуется

начинать при уровне Нb менее 110 г/л и продолжать

до достижения целевого уровня 110-120 г/л

47.

Препараты ЭПОo короткого действия:

эпоэтин-α (Эпокомб, Эпокрин, Эпрекс),

эпоэтин-β (Эпоэтин, Эпостим, Рекормон, Вероэпоэтин)

o длительного действия:

дарбэпоэтин-α (Аранесп)

48.

Анемия при ХБПЛечение анемии обычно проводится в 2 этапа:

1. Фаза коррекции (повышение Hb до целевого

уровня)

2. Фаза поддерживающей терапии (поддержание

Hb на достигнутом уровне за счет регулярного

применения препаратов ЭПО)

Стартовая доза составляет 150 МЕ/кг/нед, с последующим

повышением до 300 МЕ/кг/нед. Кратность введения

препарата может колебаться от 1 до 3 раз в неделю

49.

Лечение почечной остеодистрофии1. Поддержание нормального уровня

фосфора – назначение фосфат-биндеров

(карбонат Са 500 мг 2-5 раз в день перед

едой)

2. Лечение витамином D: метаболиты

витамина D 0,1 - 0,75 мкг/сут

3. Калцимиметики (Цинакальцет) – для

блокады вторичного гиперпаратиреоза

4. Паратиреоидэктомия

50.

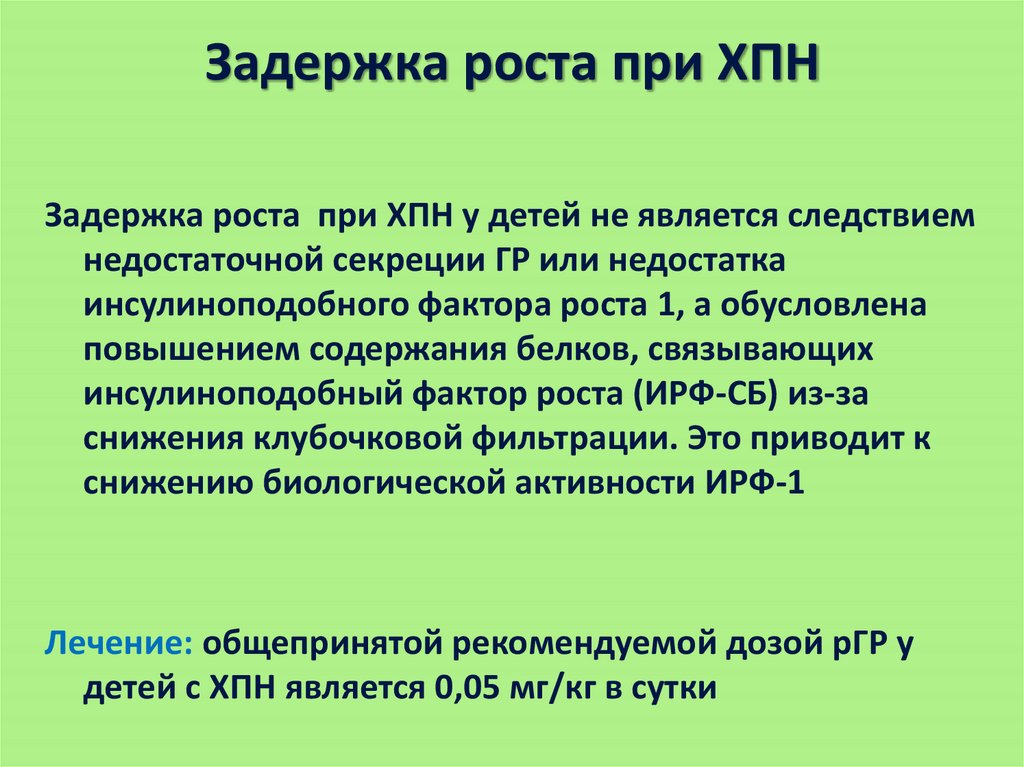

Задержка роста при ХПНЗадержка роста при ХПН у детей не является следствием

недостаточной секреции ГР или недостатка

инсулиноподобного фактора роста 1, а обусловлена

повышением содержания белков, связывающих

инсулиноподобный фактор роста (ИРФ-СБ) из-за

снижения клубочковой фильтрации. Это приводит к

снижению биологической активности ИРФ-1

Лечение: общепринятой рекомендуемой дозой рГР у

детей с ХПН является 0,05 мг/кг в сутки

51.

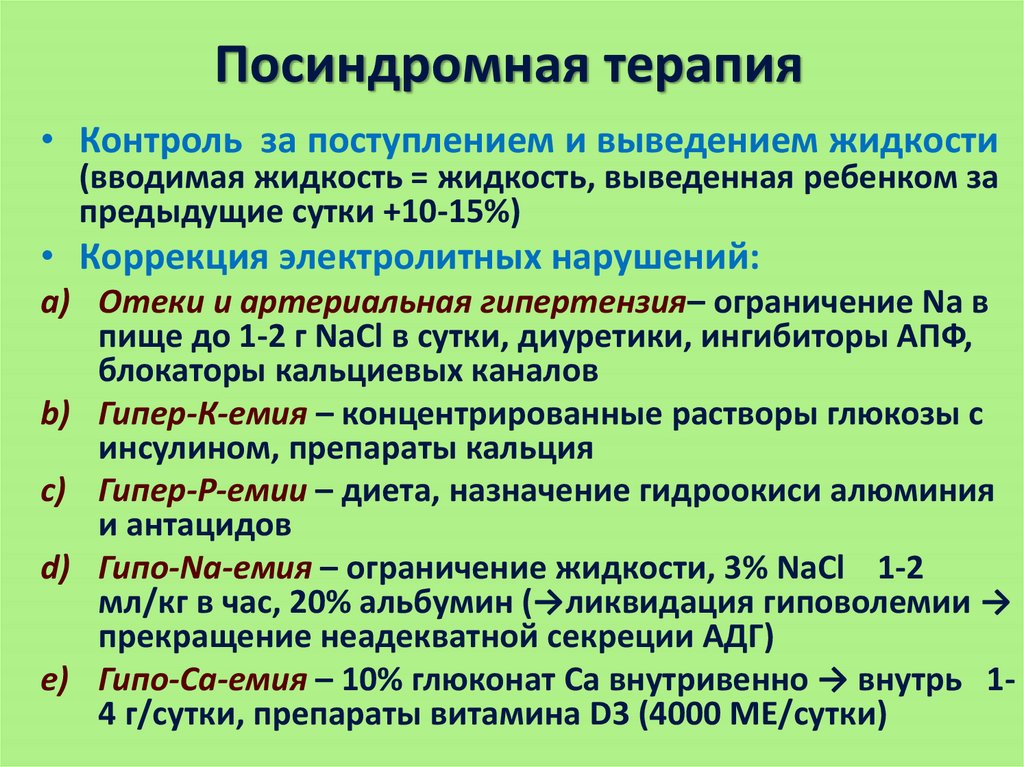

Посиндромная терапия• Контроль за поступлением и выведением жидкости

(вводимая жидкость = жидкость, выведенная ребенком за

предыдущие сутки +10-15%)

• Коррекция электролитных нарушений:

a) Отеки и артериальная гипертензия– ограничение Na в

пище до 1-2 г NaСl в сутки, диуретики, ингибиторы АПФ,

блокаторы кальциевых каналов

b) Гипер-К-емия – концентрированные растворы глюкозы с

инсулином, препараты кальция

c) Гипер-Р-емии – диета, назначение гидроокиси алюминия

и антацидов

d) Гипо-Na-емия – ограничение жидкости, 3% NaCl 1-2

мл/кг в час, 20% альбумин (→ликвидация гиповолемии →

прекращение неадекватной секреции АДГ)

e) Гипо-Са-емия – 10% глюконат Ca внутривенно → внутрь 14 г/сутки, препараты витамина D3 (4000 МЕ/сутки)

52.

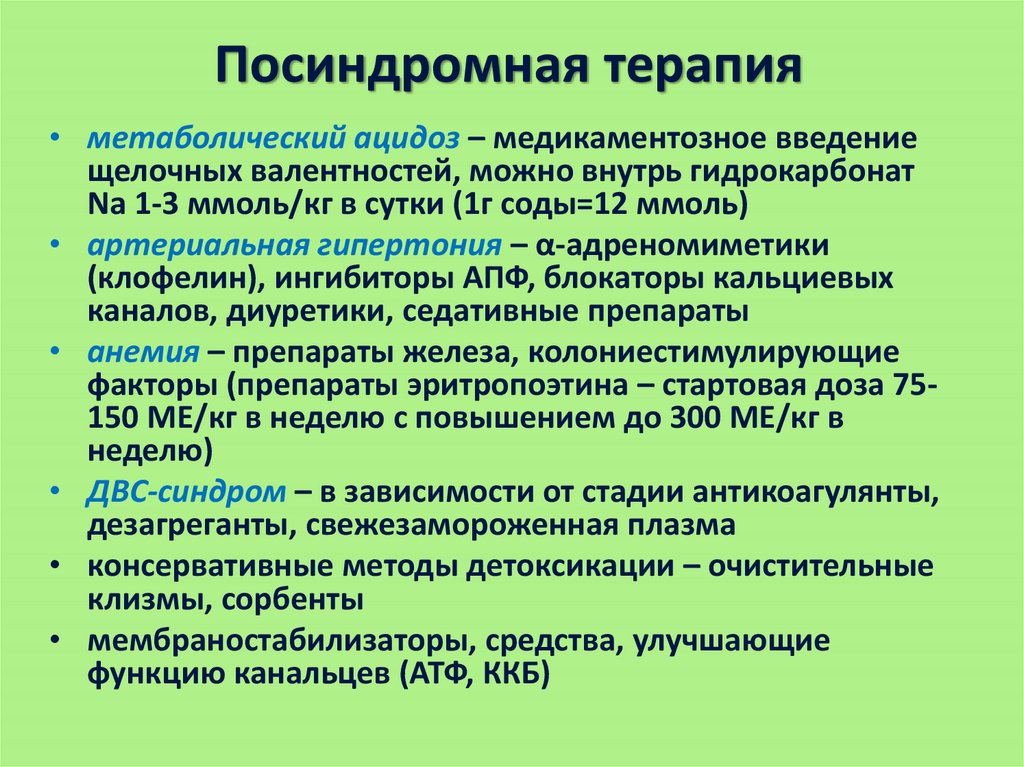

Посиндромная терапия• метаболический ацидоз – медикаментозное введение

щелочных валентностей, можно внутрь гидрокарбонат

Na 1-3 ммоль/кг в сутки (1г соды=12 ммоль)

• артериальная гипертония – α-адреномиметики

(клофелин), ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых

каналов, диуретики, седативные препараты

• анемия – препараты железа, колониестимулирующие

факторы (препараты эритропоэтина – стартовая доза 75150 МЕ/кг в неделю с повышением до 300 МЕ/кг в

неделю)

• ДВС-синдром – в зависимости от стадии антикоагулянты,

дезагреганты, свежезамороженная плазма

• консервативные методы детоксикации – очистительные

клизмы, сорбенты

• мембраностабилизаторы, средства, улучшающие

функцию канальцев (АТФ, ККБ)

53.

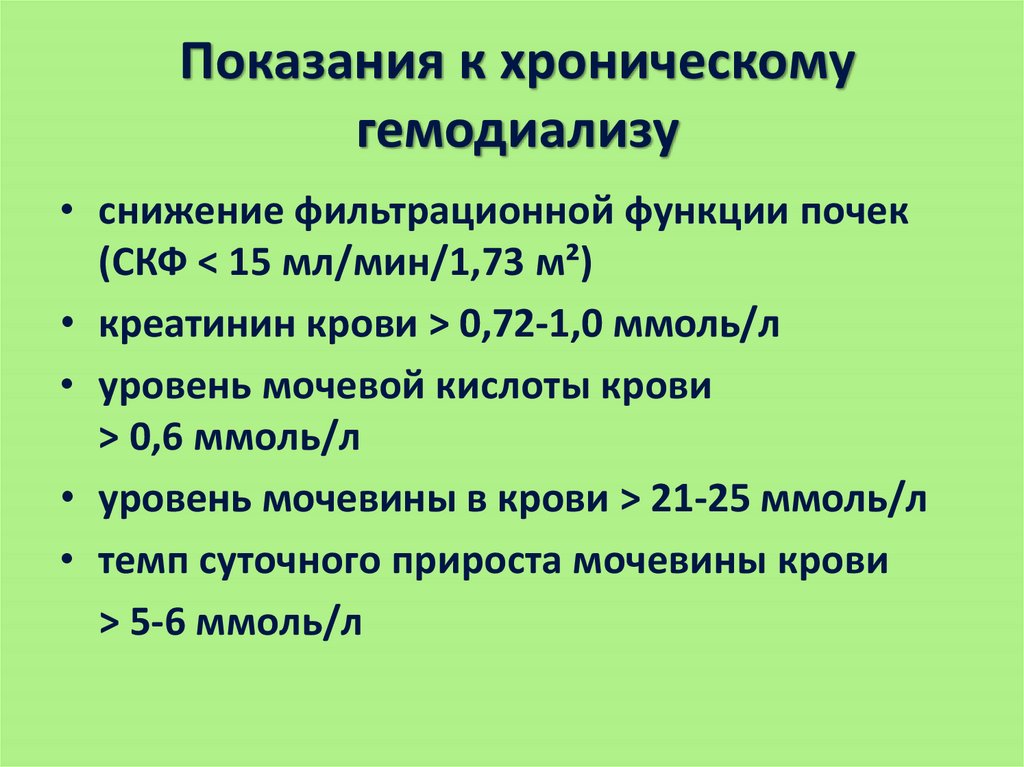

Показания к хроническомугемодиализу

• снижение фильтрационной функции почек

(СКФ < 15 мл/мин/1,73 м²)

• креатинин крови > 0,72-1,0 ммоль/л

• уровень мочевой кислоты крови

> 0,6 ммоль/л

• уровень мочевины в крови > 21-25 ммоль/л

• темп суточного прироста мочевины крови

> 5-6 ммоль/л

54.

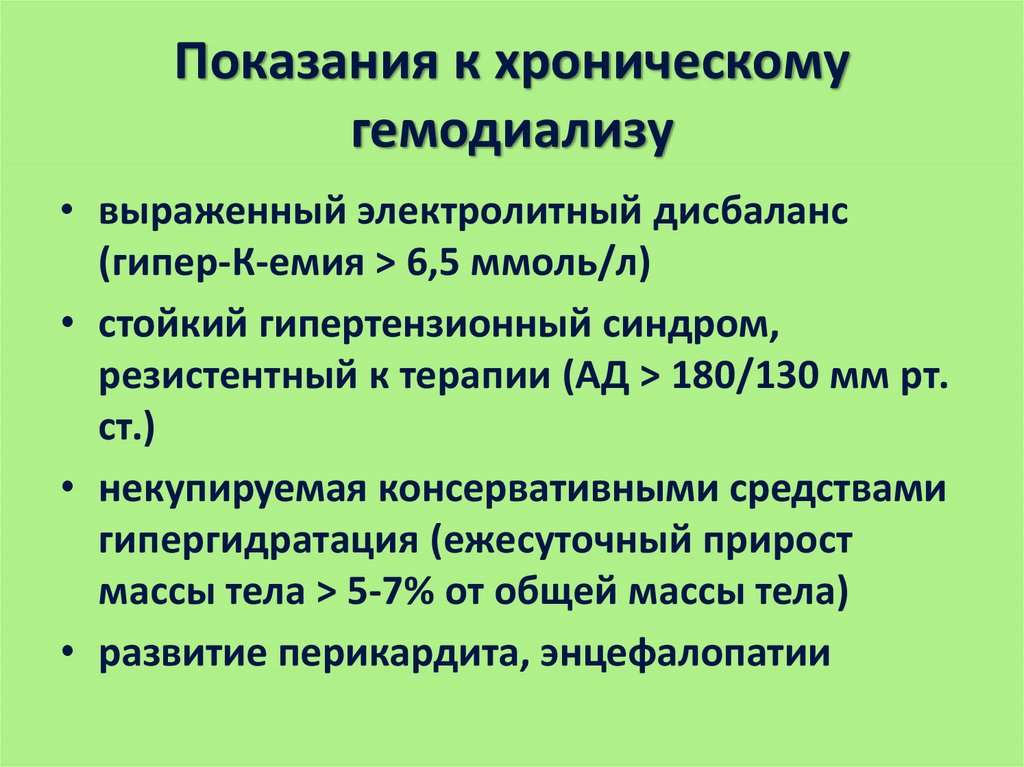

Показания к хроническомугемодиализу

• выраженный электролитный дисбаланс

(гипер-К-емия > 6,5 ммоль/л)

• стойкий гипертензионный синдром,

резистентный к терапии (АД > 180/130 мм рт.

ст.)

• некупируемая консервативными средствами

гипергидратация (ежесуточный прирост

массы тела > 5-7% от общей массы тела)

• развитие перикардита, энцефалопатии

Медицина

Медицина