Похожие презентации:

Дыхательная система

1.

Дыхательнаясистема

Sistema respiratorius

2.

ДЫХАТЕЛЬНАЯСИСТЕМА

Дыхательные

пути:

Верхние

O Нос

O Носовая

полость

O Носоглотка

Нижние:

O Гортань

O Трахея

O Бронхи

Органы

газообмена:

O Правое

легкое

O Левое легкое

3.

Строение носаНАРУЖНЫЙ НОС

(nasus externus – лат., rhis, rhinos-греч.)

O Корень

radix nasi

отделен от области лба надпереносьем

(glabella)

O Спинка

dorsum nasi

O Верхушка

apex nasi

O Крылья

alae nasi

имеют хрящевую основу, ограничивают

ноздри

4.

КОСТНЫЙ НОСO Носовая кость (парная)

O

O

O

O

O

O

O

os nasale

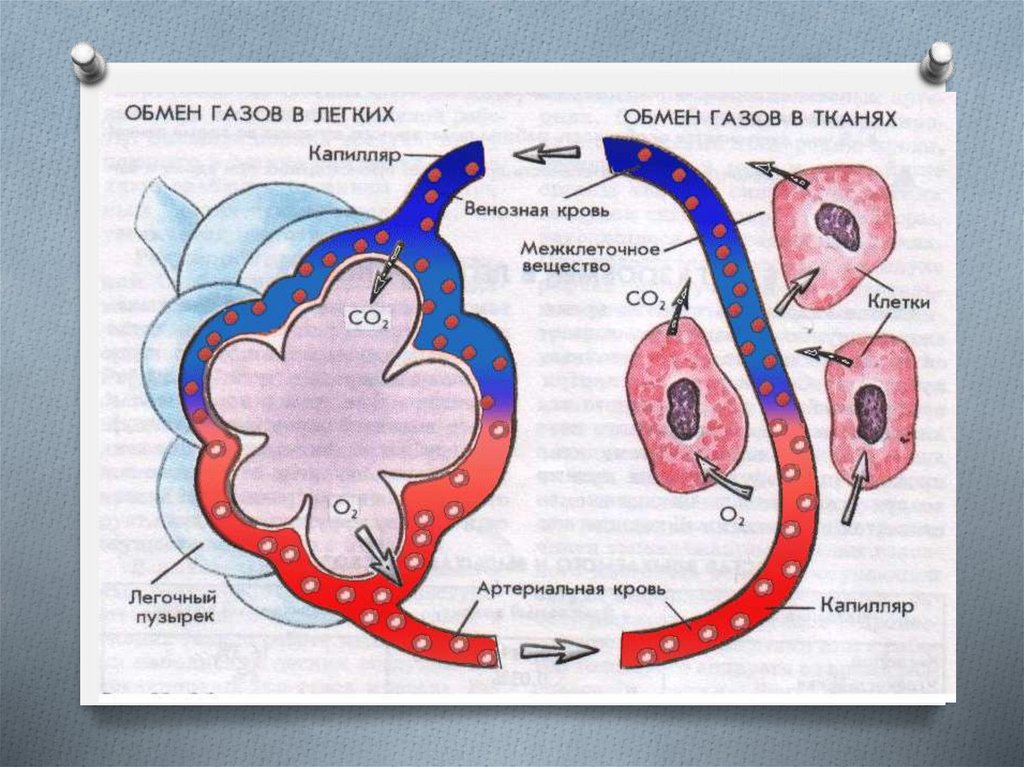

Лобный отросток верхней челюсти

processus frontalis maxillae

Перпендикулярная пластина решетчатой кости

lamina perpendicularis ossis palatini

Сошник

vomer

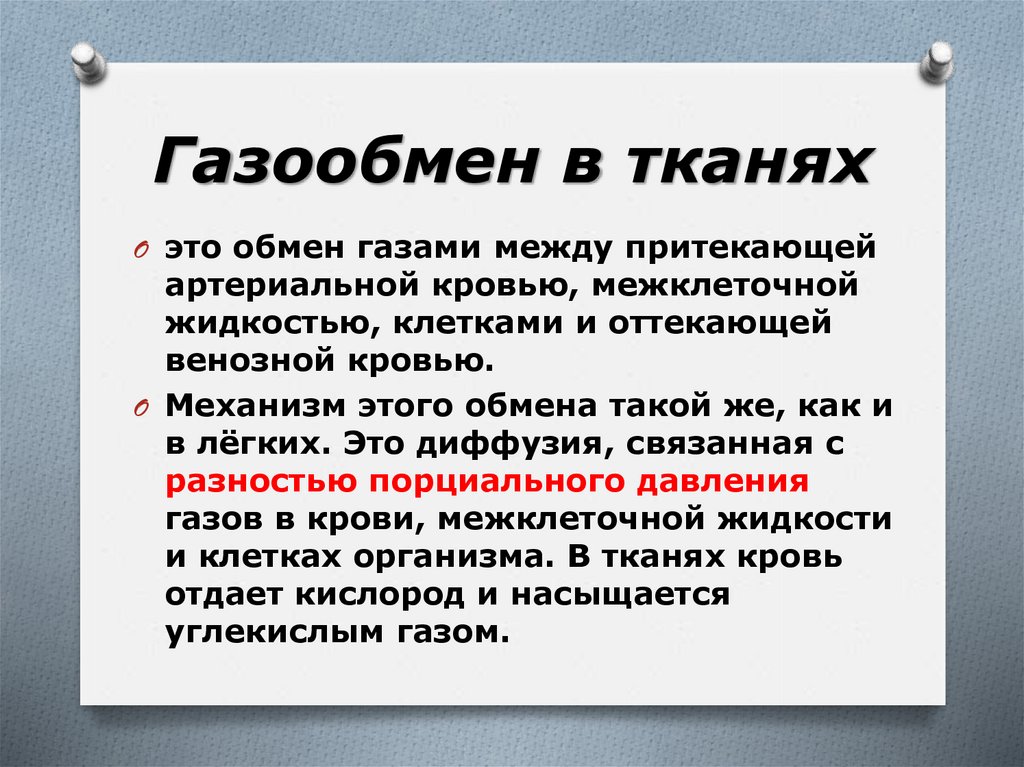

Слезная кость

os lacrimale

Нижняя носовая раковина

concha nasalis inferior

Небный отросток верхней челюсти

processus palatinus maxillae

Небная кость

os palatina

5.

ХРЯЩЕВОЙ НОСO Латеральный хрящ носа

cartilago nasi lateralis

O Большой хрящ крыла

cartilago alaris major

- парный

O Малые хрящи крыльев

cartilagines alares minores

O Добавочные хрящи носа

cartilagines accessoriae nasi

- несколько (1-2)

O Сошниково-носовой хрящ

cartilago vomeronasalis

O Хрящ перегородки носа

cartilago septi nasi

6.

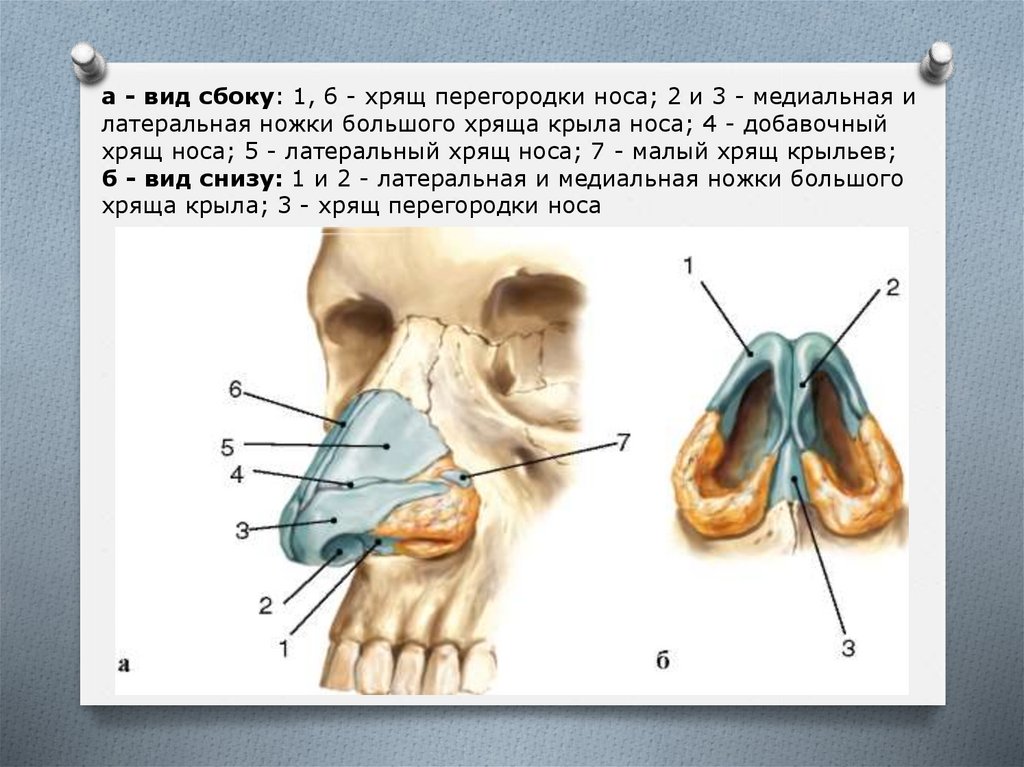

а - вид сбоку: 1, 6 - хрящ перегородки носа; 2 и 3 - медиальная илатеральная ножки большого хряща крыла носа; 4 - добавочный

хрящ носа; 5 - латеральный хрящ носа; 7 - малый хрящ крыльев;

б - вид снизу: 1 и 2 - латеральная и медиальная ножки большого

хряща крыла; 3 - хрящ перегородки носа

7.

Носовая полостьcavitas nasi

O Ноздри

nares

снаружи покрыты кожей, внутри переходят в преддверие

полости носа

O Хоаны

choanae

через хоаны сообщается с носоглоткой

O Носовая перегородка

O Преддверие полости носа

nasi

O Собственная полость носа

proprium

septum nasi

vestibulum

cavitas nasi

Ограничена от преддверия дугообразной линией

(linea arcuata) на расстоянии ок 1 см от края ноздрей

8.

Стенки полости носа:O - верхняя: носовые кости, носовая часть лобной кости,

решетчатая часть решетчатой кости, тело клиновидной

кости.

O - нижняя: небные отростки верхних челюстей и

горизонтальные пластинки небных костей.

O - латеральная: носовая поверхность и лобный отросток

верхней челюсти, слезная кость. лабиринт решетчатой

кости, перпендикулярная пластинка небной кости,

медиальная

пластинка

крыловидного

отростка

клиновидной кости, нижняя носовая раковина.

O По срединной линии расположена перегородка носа,

(septum nasi) скелет которой составляют перпендикулярная

пластинка решетчатой кости, сошник и хрящ перегородки

носа.

9.

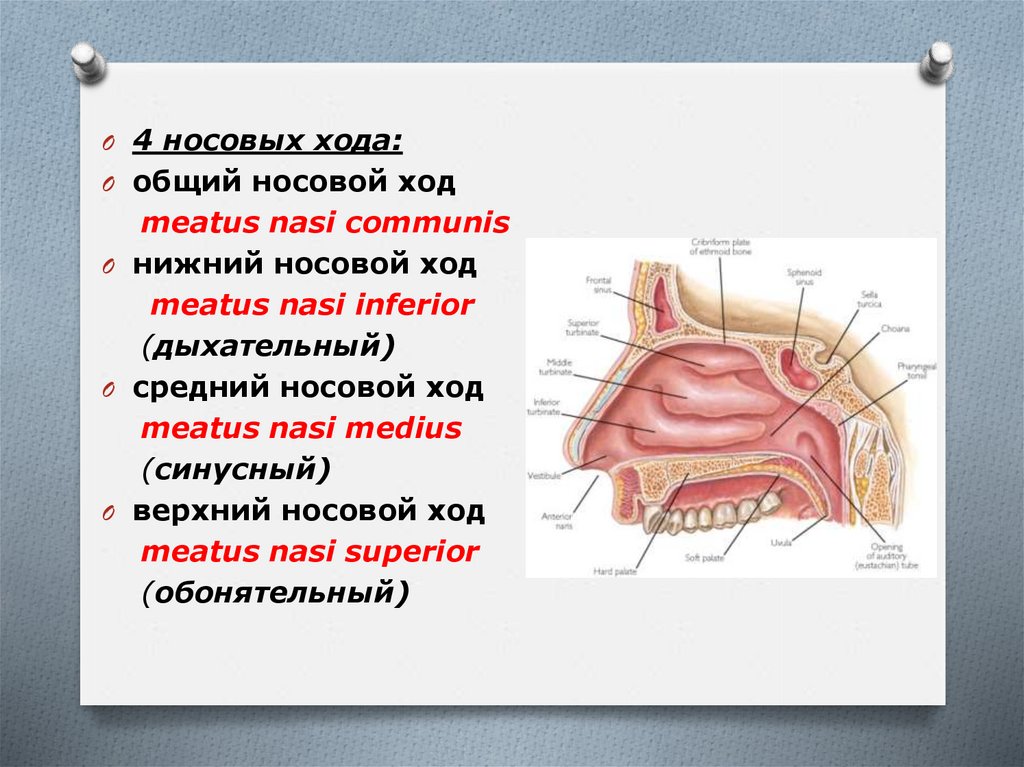

O 4 носовых хода:O общий носовой ход

meatus nasi communis

O нижний носовой ход

meatus nasi inferior

(дыхательный)

O средний носовой ход

meatus nasi medius

(синусный)

O верхний носовой ход

meatus nasi superior

(обонятельный)

10.

O В полости носа слизистая оболочка спаяна сподлежащей надкостницей и надхрящницей и

покрыта многорядным призматическим

мерцательным эпителием. Она содержит

слизистые бокаловидные клетки и сложные

альвеолярные слизисто-серозные носовые

железы (gll. nasales). Мощно развитые

венозные сплетения и артериальные сети

расположены непосредственно под эпителием,

что создает возможность согревания и

увлажнения вдыхаемого воздуха. Наиболее

развиты пещеристые сплетения

раковин (plexus cavernosi concharum),

O повреждение которых вызывает очень

сильные кровотечения. В раковинах слизистая

оболочка особенно толстая (до 4 мм). В

обонятельной области верхняя носовая

раковина и частично свод полости покрыты

особым обонятельным эпителием.

11.

O Кровоснабжение полости носа осуществляетсяиз клиновидно-нёбной артерии (из верхнечелюстной

артерии). В передний отдел кровь притекает по

ветвям передней решетчатой артерии (из глазной

артерии).

O Венозная кровь оттекает в 3 направлениях: в вены

полости черепа - глазные вены, пещеристый синус,

передний отдел верхнего сагиттального синуса;

в лицевую вену; в клиновидно-нёбную

вену, впадающую в крыловидное венозное сплетение.

O Лимфатические сосуды формируются из

поверхностной и глубоких сетей и идут

к заглоточным,

поднижнечелюстным и подподбородочным

лимфатическим узлам.

O Чувствительная иннервация осуществляется глазным

и верхнечелюстным нервами (из V пары черепных

нервов). Автономная иннервация желез и сосудов

полости носа обеспечивается симпатическими

волокнами, идущими по ходу сосудов полости, и

парасимпатическими волокнами, подходящими в

составе нервов крылонёбного узла.

12.

Гортань larynx13.

O Вверху с помощью связок соединяется сподъязычной костью на уровне С4-С5

O Внизу переходит в трахею на уровне С7

O Сбоку от гортани проходят общие сонные артерии,

внутренняя яремная вена и блуждающий нерв

O Гортань имеет вид песочных часов - это

обусловлено тем, что гортань имеет 3 отдела разной

ширины

14.

Полость гортаниcavitas laryngis

Строение:

O Надголосовая полость

(преддверие) имеет складки

plicae vestibulares

Между ними располагаются

желудочки гортани (морганиевы)

ventriculi laryngis играют роль резонаторов при

голосообразовании и участвуют в согревании воздуха

O Голосовая щель образована

голосовыми складками

plicae vocales При спокойном дыхании ширина

голосовой щели составляет 5мм, при резком крике и

глубоком дыхании – 15 мм

O Подголосовая полость

cavitas infraglottica

переходит в полость трахеи

15.

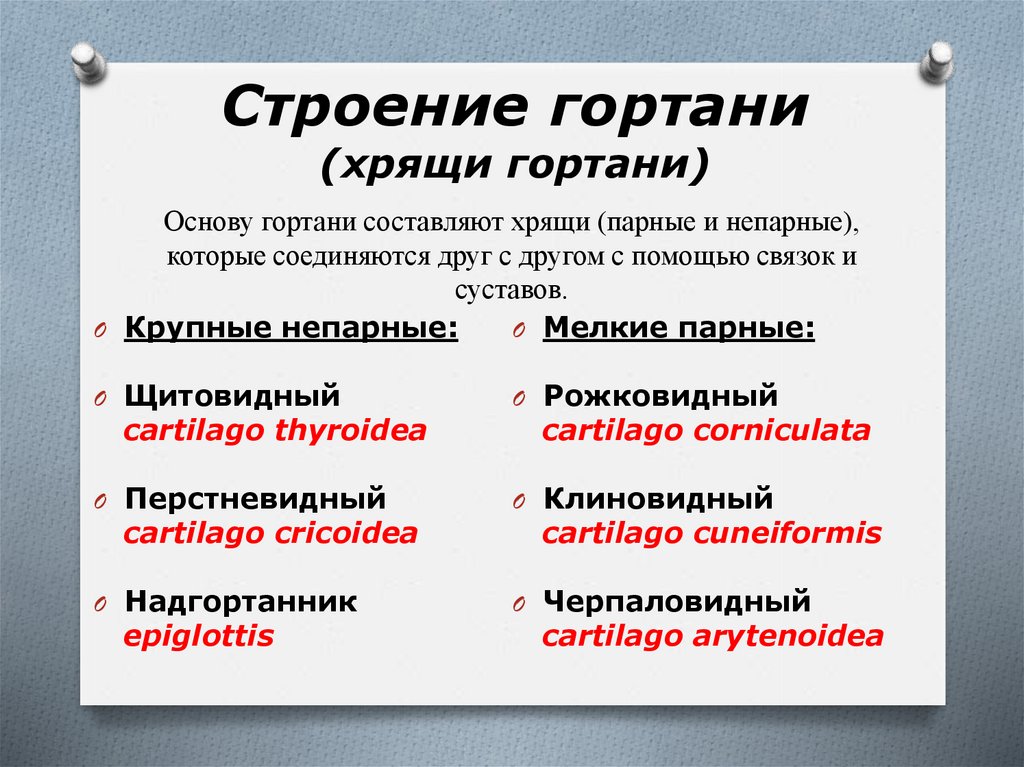

Строение гортани(хрящи гортани)

Основу гортани составляют хрящи (парные и непарные),

которые соединяются друг с другом с помощью связок и

суставов.

O Крупные непарные:

O Мелкие парные:

O Щитовидный

O Рожковидный

O Перстневидный

O Клиновидный

O Надгортанник

O Черпаловидный

cartilago thyroidea

cartilago cricoidea

epiglottis

cartilago corniculata

cartilago cuneiformis

cartilago arytenoidea

16.

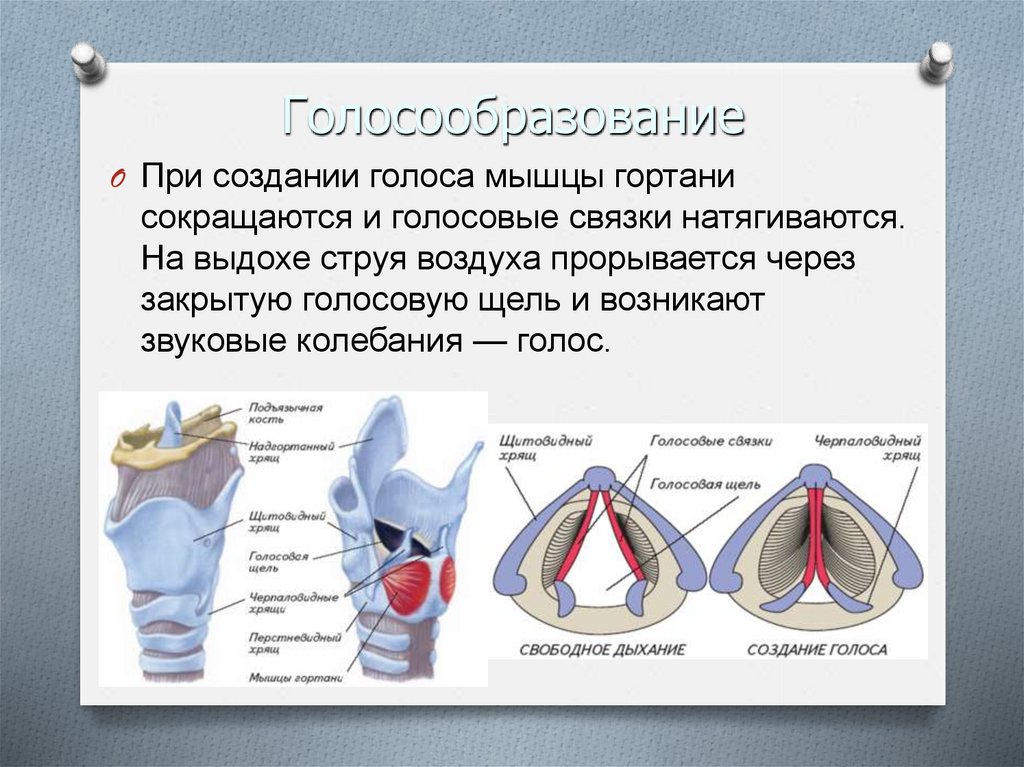

ГолосообразованиеO При создании голоса мышцы гортани

сокращаются и голосовые связки натягиваются.

На выдохе струя воздуха прорывается через

закрытую голосовую щель и возникают

звуковые колебания — голос.

17.

O Высота голоса(частота звуковых

колебаний)

зависит от степени

напряжения и от

длины голосовых

связок.

O У мужчин гортань

крупнее (образует

«кадык»),

голосовые связки

длиннее и голос

ниже.

O Чем длиннее

голосовые связки,

тем ниже голос.

18.

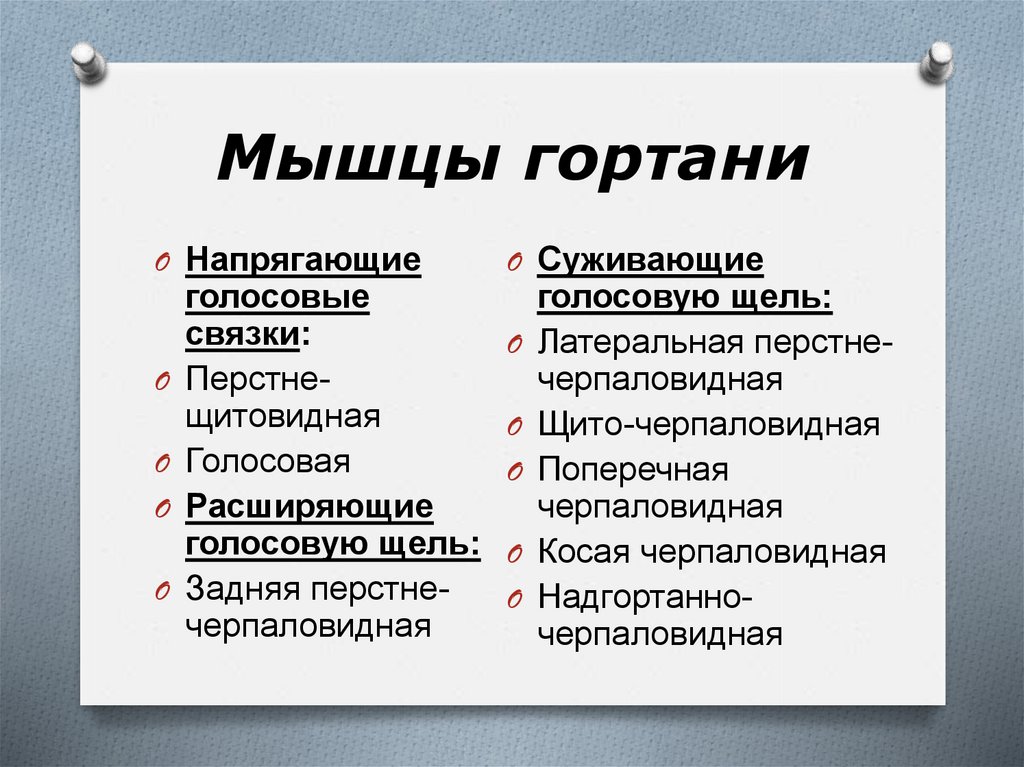

Мышцы гортаниO Напрягающие

голосовые

связки:

O Перстнещитовидная

O Голосовая

O Расширяющие

голосовую щель:

O Задняя перстнечерпаловидная

O Суживающие

голосовую щель:

O Латеральная перстнечерпаловидная

O Щито-черпаловидная

O Поперечная

черпаловидная

O Косая черпаловидная

O Надгортанночерпаловидная

19.

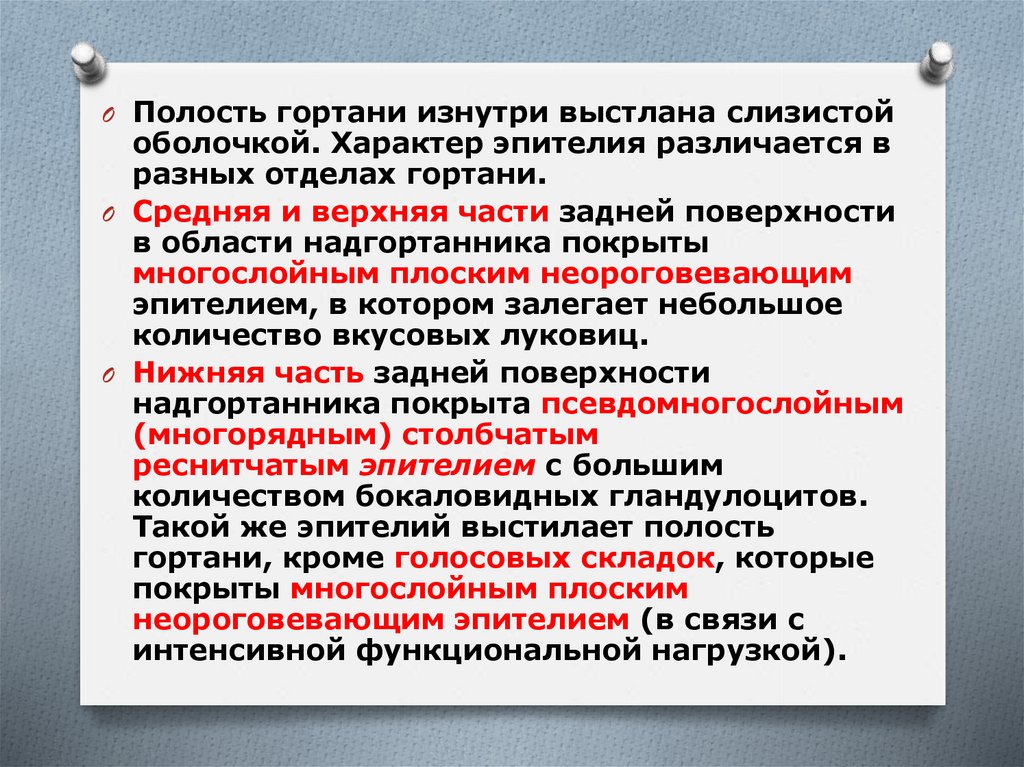

O Полость гортани изнутри выстлана слизистойоболочкой. Характер эпителия различается в

разных отделах гортани.

O Средняя и верхняя части задней поверхности

в области надгортанника покрыты

многослойным плоским неороговевающим

эпителием, в котором залегает небольшое

количество вкусовых луковиц.

O Нижняя часть задней поверхности

надгортанника покрыта псевдомногослойным

(многорядным) столбчатым

реснитчатым эпителием с большим

количеством бокаловидных гландулоцитов.

Такой же эпителий выстилает полость

гортани, кроме голосовых складок, которые

покрыты многослойным плоским

неороговевающим эпителием (в связи с

интенсивной функциональной нагрузкой).

20.

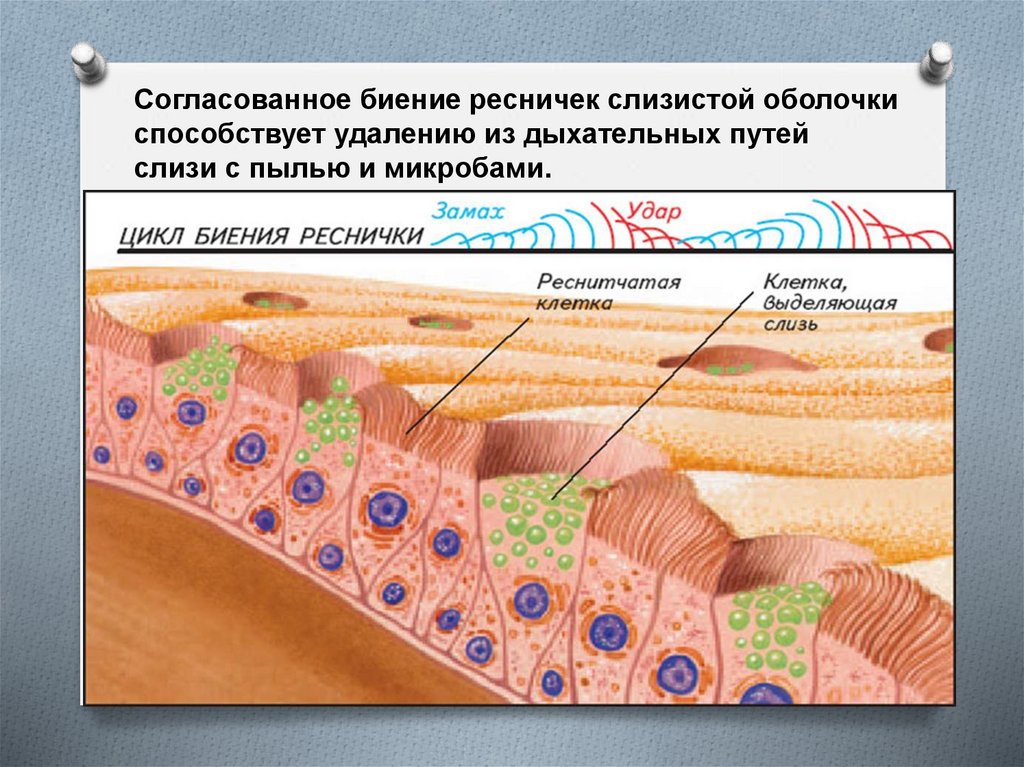

Согласованное биение ресничек слизистой оболочкиспособствует удалению из дыхательных путей

слизи с пылью и микробами.

21.

O Кровоснабжение гортани. К гортани подходятветви верхней гортанной артерии (из верхней

щитовидной артерии) и нижней гортанной

артерии, являющейся ветвью нижней

щитовидной артерии. Непосредственно под

эпителием залегает капиллярная сеть.

Венозная кровь оттекает по одноименным

венам.

O Лимфатические сосуды гортани направляются

к глубоким шейным лимфатическим узлам

(внутренним яремным, предгортанным).

O Гортань иннервируется ветвями верхнего

гортанного нерва. Его наружная ветвь

иннервирует перстне-щитовидную мышцу,

внутренняя - слизистую оболочку выше

голосовой щели. Нижний гортанный нерв

иннервиннервирует все остальные мышцы

гортани и слизистую оболочку ниже голосовой

щели. Оба нерва являются ветвями

блуждающего нерва. К гортани подходят также

гортанно-глоточные ветви от верхнего шейного

узла симпатического ствола.

22.

Трахеяtrachea

• Полая цилиндрическая трубка,

длиной 11-13 см.

• Начинается от гортани на уровне

С VII.

• Между Тh IV- Th V делится на

два главных бронха, отходящих

под углом около 70 °, образуя

бифуркацию трахеи.

• В трахее выделяют шейную и

грудную части.

• В шейном отделе к ней

прилежит щитовидная железа.

• В грудной полости трахея

разграничивает переднее и

заднее средостения.

• Позади трахеи расположен

пищевод.

23.

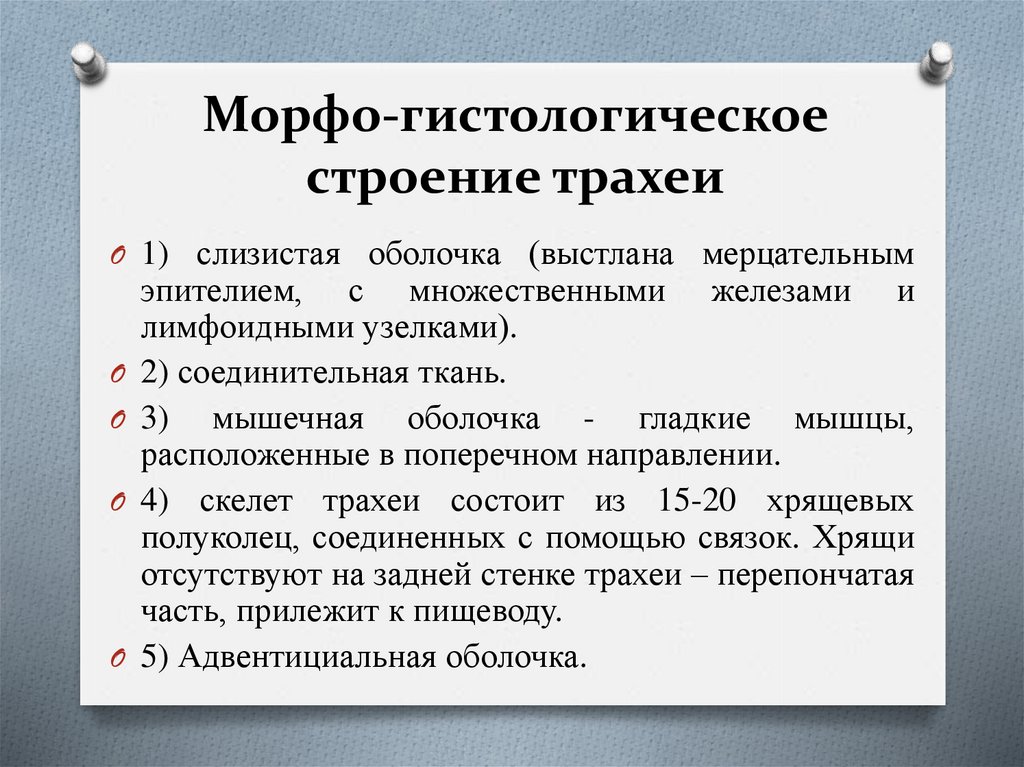

Морфо-гистологическоестроение трахеи

O 1) слизистая оболочка (выстлана мерцательным

эпителием, с множественными железами и

лимфоидными узелками).

O 2) соединительная ткань.

O 3) мышечная оболочка - гладкие мышцы,

расположенные в поперечном направлении.

O 4) скелет трахеи состоит из 15-20 хрящевых

полуколец, соединенных с помощью связок. Хрящи

отсутствуют на задней стенке трахеи – перепончатая

часть, прилежит к пищеводу.

O 5) Адвентициальная оболочка.

24.

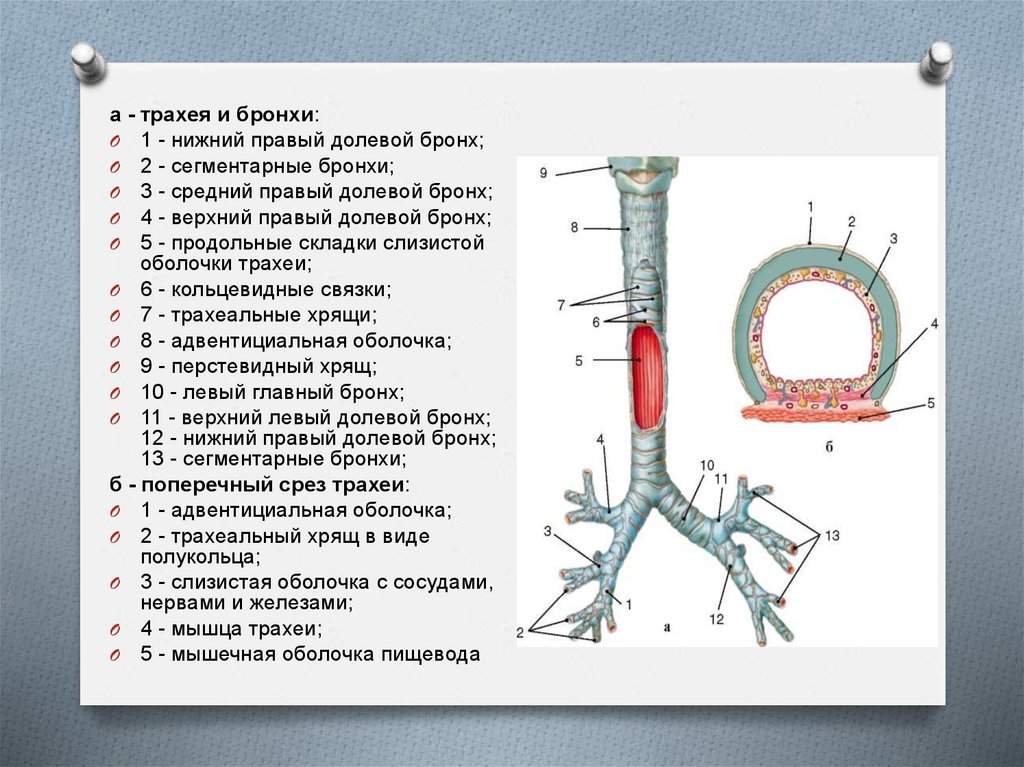

а - трахея и бронхи:O 1 - нижний правый долевой бронх;

O 2 - сегментарные бронхи;

O 3 - средний правый долевой бронх;

O 4 - верхний правый долевой бронх;

O 5 - продольные складки слизистой

оболочки трахеи;

O 6 - кольцевидные связки;

O 7 - трахеальные хрящи;

O 8 - адвентициальная оболочка;

O 9 - перстевидный хрящ;

O 10 - левый главный бронх;

O 11 - верхний левый долевой бронх;

12 - нижний правый долевой бронх;

13 - сегментарные бронхи;

б - поперечный срез трахеи:

O 1 - адвентициальная оболочка;

O 2 - трахеальный хрящ в виде

полукольца;

O 3 - слизистая оболочка с сосудами,

нервами и железами;

O 4 - мышца трахеи;

O 5 - мышечная оболочка пищевода

25.

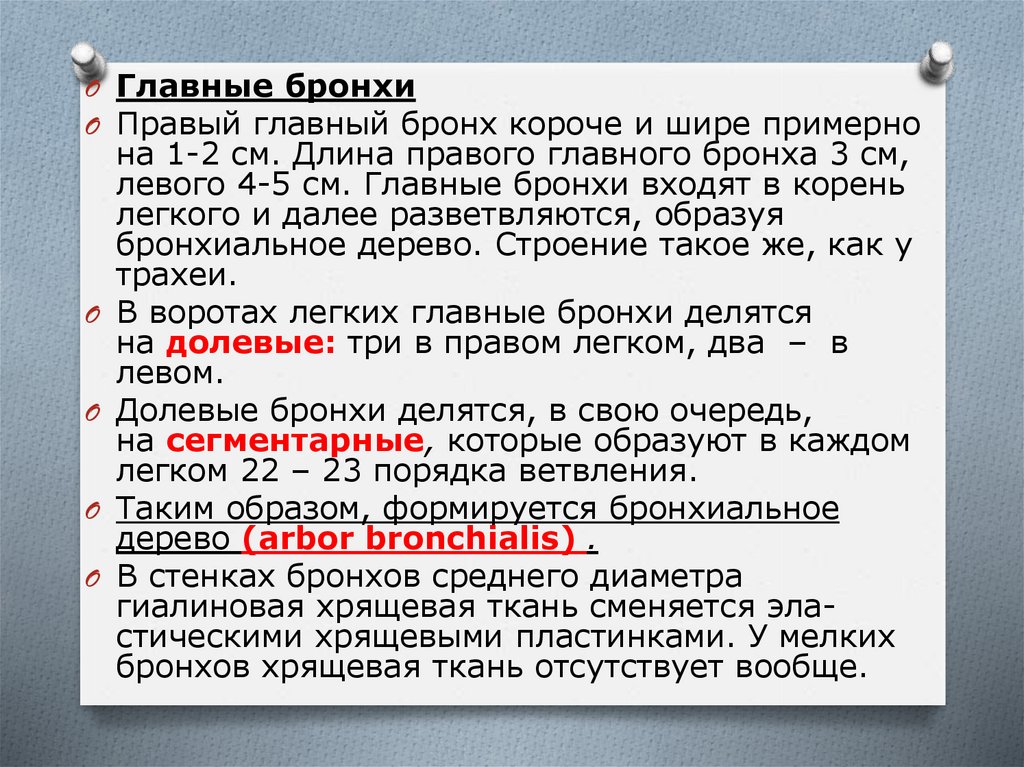

O Главные бронхиO Правый главный бронх короче и шире примерно

на 1-2 см. Длина правого главного бронха 3 см,

левого 4-5 см. Главные бронхи входят в корень

легкого и далее разветвляются, образуя

бронхиальное дерево. Строение такое же, как у

трахеи.

O В воротах легких главные бронхи делятся

на долевые: три в правом легком, два – в

левом.

O Долевые бронхи делятся, в свою очередь,

на сегментарные, которые образуют в каждом

легком 22 – 23 порядка ветвления.

O Таким образом, формируется бронхиальное

дерево (arbor bronchialis) .

O В стенках бронхов среднего диаметра

гиалиновая хрящевая ткань сменяется эластическими хрящевыми пластинками. У мелких

бронхов хрящевая ткань отсутствует вообще.

26.

27.

O Кровоснабжение шейной части трахеиосуществляется за счет нижних

щитовидных артерий. Грудная часть

получает ветви

от бронхиальных и пищеводных артерий

O Венозная кровь оттекает в нижнюю

щитовидную, непарную и полунепарную

вены.

O Лимфа поступает

в трахеальные и трахеобронхиальные

узлы.

O Иннервация трахеи осуществляется

трахеальными ветвями возвратного

гортанного нерва (чувствительная

иннервация) и из симпатического

ствола (эфферентная иннервация).

28.

ЛЕГКОЕ(pulmo-лат., pneumon-гр.)

O Парный

паренхиматозный

орган, расположенный в

грудной полости.

O Вес легкого около 350-500 г

(правое несколько больше

левого).

O Каждое легкое имеет 3 края

(т.е. места перехода одной

поверхности легкого в

другую): передний, задний

(между

реберными

и

медиальной

поверхностями), нижний.

29.

Анатомическое строение:O основание

basis pulmonis

диафрагмальную поверхность facies

diaphragmatica,

прилежащую к диафрагме

O верхушка

apex pulmonis

O 3 поверхности:

O реберную

facies costalis,

прилежащую к ребрам;

O средостенную

facies

mediastinalis,

O обращенную к средостению.

O Междолевую

facies interlobularis

30.

O На средостеннойповерхности

располагаются ворота

легкого (hilum pulmonis),

через которые проходят

главные бронхи,

кровеносные и

лимфатические сосуды, а

также нервы,

составляя корень

легкого (radix pulmonis).

31.

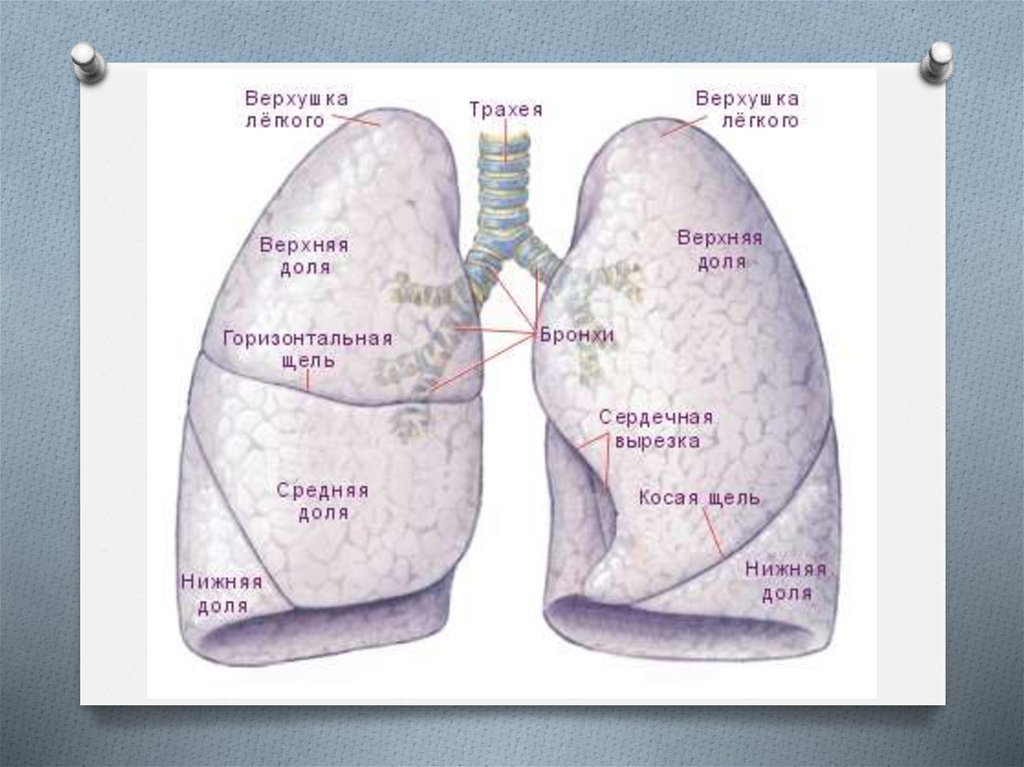

Посредством междолевых щелей, в которыезаходит и плевра, легкое разделяется

на доли (lobi pulmonales).

Правое легкое

косой и горизонтальной щелями (fissura obliqus

et horizontalis)делится на 3 доли:

верхнюю (lobus superior),

O среднюю (lobus medius) и

O нижнюю (lobus inferior).

Левое легкое косой щелью (fissura obliqus)

разграничивается на 2 доли:

O верхнюю (lobus superior) и

O нижнюю (lobus inferior).

Спереди у левого легкого имеется сердечная

вырезка, в которой помещается часть сердца.

32.

33.

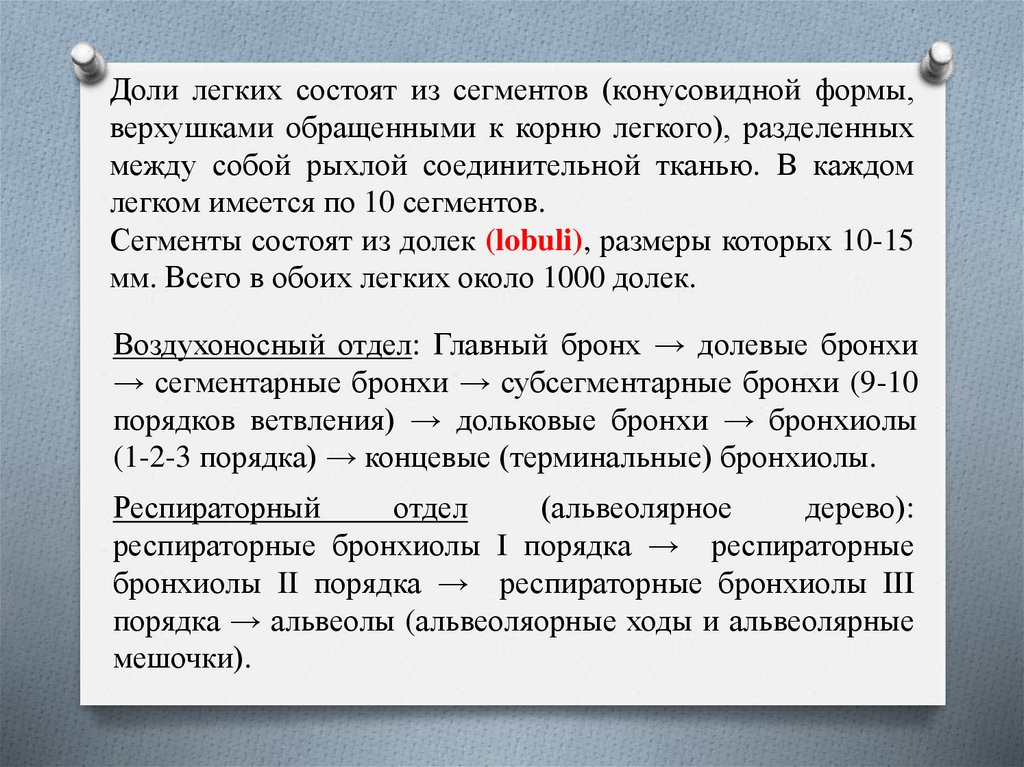

Доли легких состоят из сегментов (конусовидной формы,верхушками обращенными к корню легкого), разделенных

между собой рыхлой соединительной тканью. В каждом

легком имеется по 10 сегментов.

Сегменты состоят из долек (lobuli), размеры которых 10-15

мм. Всего в обоих легких около 1000 долек.

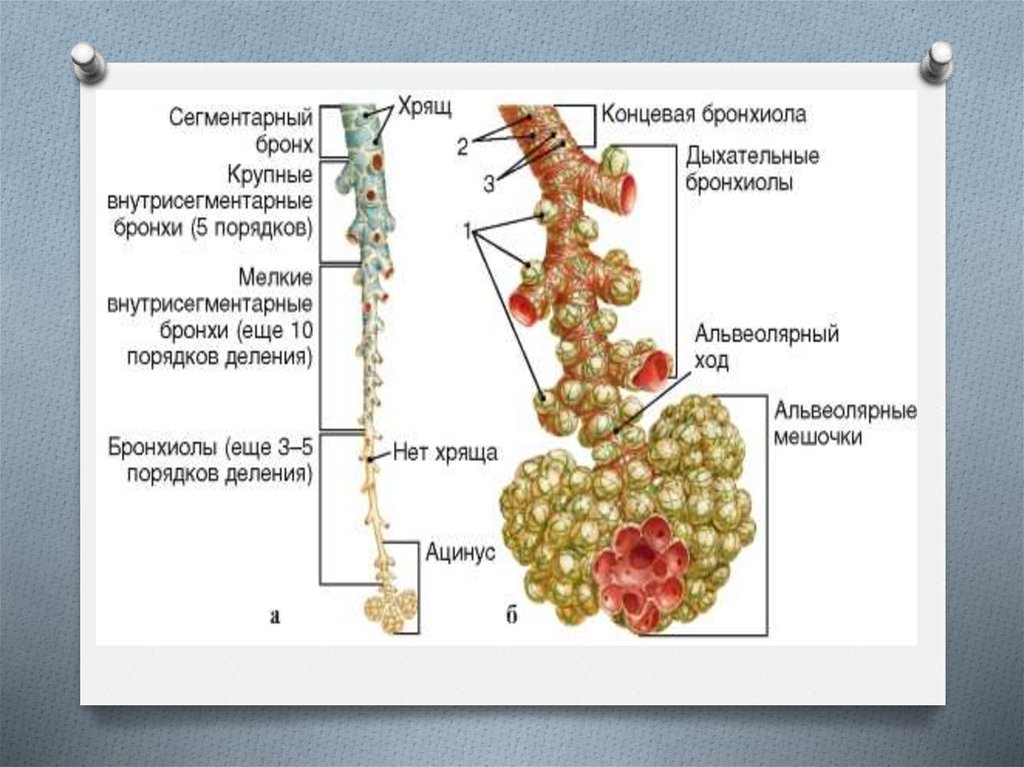

Воздухоносный отдел: Главный бронх → долевые бронхи

→ сегментарные бронхи → субсегментарные бронхи (9-10

порядков ветвления) → дольковые бронхи → бронхиолы

(1-2-3 порядка) → концевые (терминальные) бронхиолы.

Респираторный

отдел

(альвеолярное

дерево):

респираторные бронхиолы I порядка → респираторные

бронхиолы II порядка → респираторные бронхиолы III

порядка → альвеолы (альвеоляорные ходы и альвеолярные

мешочки).

34.

Строение бронхиальногои альвеолярного дерева

35.

Структурная единицалегкого - ацинус

O 1. вена

O 2. артерия

O 3. концевая

бронхиола (I-III)

O 4.капиллярная сеть

O 5. альвеола

В каждом легком около 150000

ацинусов.

Общее количество альвеол

300-350 млн.

36.

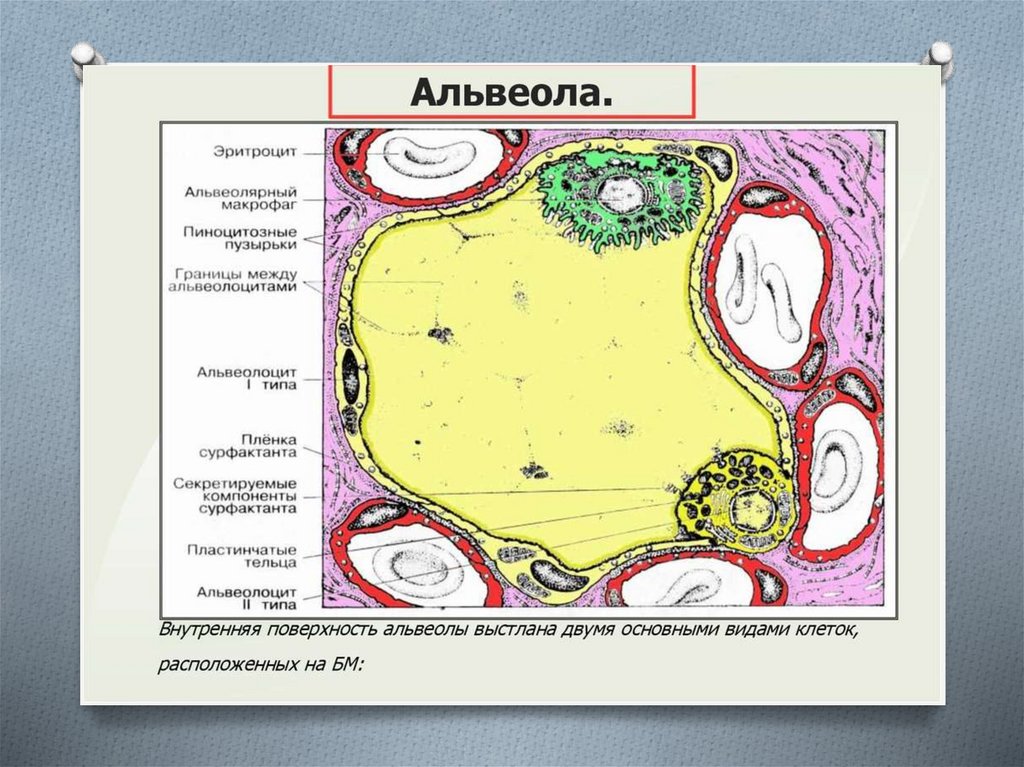

Морфо-гистологическоестроение альвеол

Стенка альвеолярных ходов

выстлана однослойным

кубическим реснитчатым

эпителием и содержит эластические

волокна.

Альвеолы выстланы

однослойным плоским эпителием,

окружены густой сетью капилляров. Альвеолоциты

(эпителиальные клетки альвеол) расположены не базальной

мембране и выделяют сурфактант (поверхностно активное

вещество), которые снижает поверхностное натяжение,

препятствует слипанию альвеол при выдохе, очищает

поверхность альвеол от попавших с воздухом инородных

частиц, обладает бактерицидным свойством.

37.

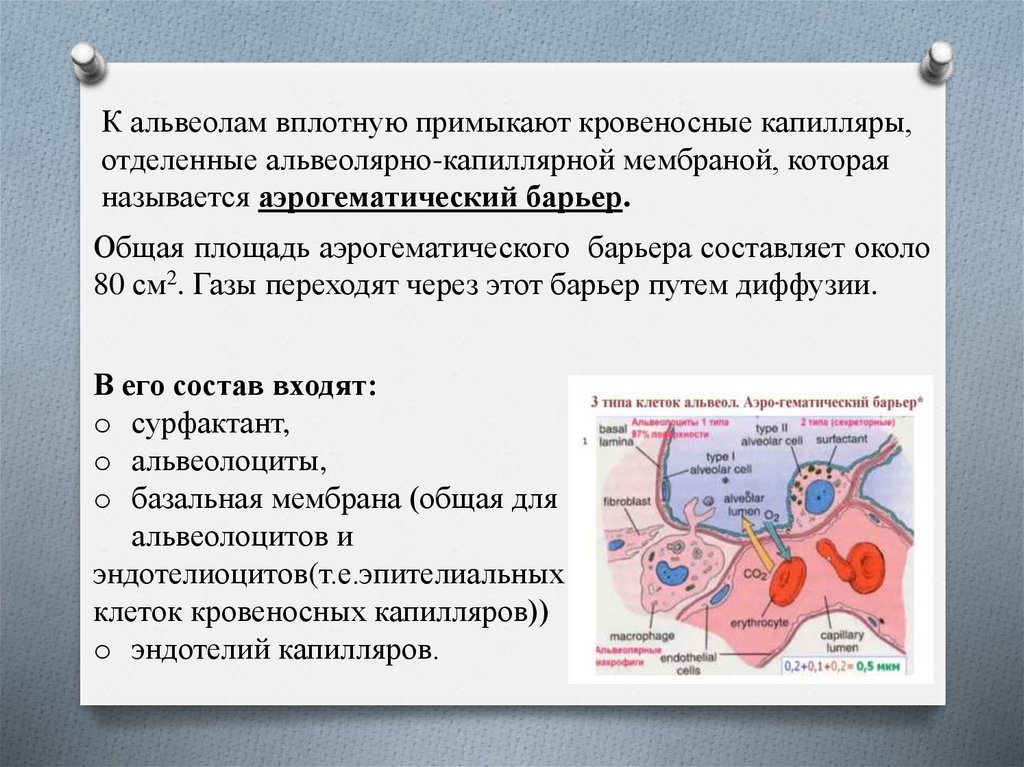

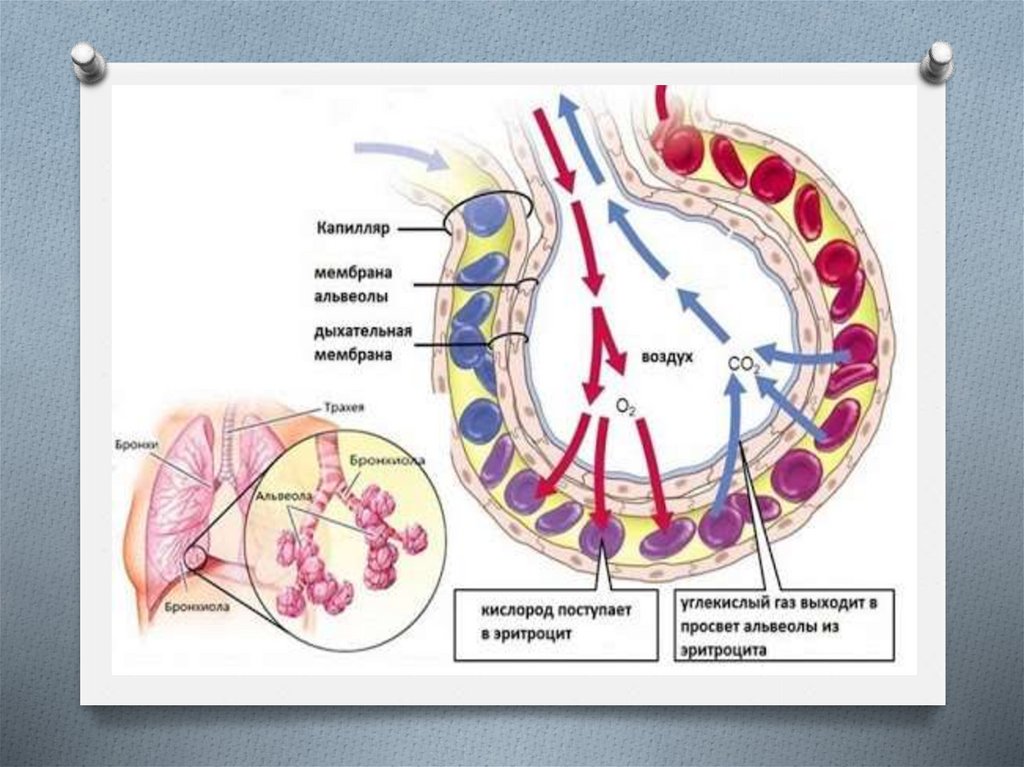

К альвеолам вплотную примыкают кровеносные капилляры,отделенные альвеолярно-капиллярной мембраной, которая

называется аэрогематический барьер.

Общая площадь аэрогематического барьера составляет около

80 см2. Газы переходят через этот барьер путем диффузии.

В его состав входят:

o сурфактант,

o альвеолоциты,

o базальная мембрана (общая для

альвеолоцитов и

эндотелиоцитов(т.е.эпителиальных

клеток кровеносных капилляров))

o эндотелий капилляров.

38.

39.

Плевра pleuraO тонкая, гладкая, богатая

эластичными волокнами серозная

оболочкка, которой покрыты легкие.

Различают два вида плевры,

O одна из которых прикрепляется к

ткани легких - плевра висцеральная,

или легочная, pleura pulmonalis,

O а другая с внутренней стороны

устилает стенки грудной полости пристеночная плевра, pleura

parietalis.

40.

Висцеральная плевраO покрывает само легкое и настолько

плотно срастается с веществом

легкого, что не может быть снята без

нарушения целости ткани; она

заходит в борозды легкого и таким

образом отделяет доли легкого друг от

друга. На острых краях легких

встречаются ворсинкообразные

выпячивания плевры.

O Висцеральная плевра, в которой резко

преобладают кровеносные сосуды над

лимфатическими, выполняет главным

образом функцию выделения.

41.

Париетальная плевраO Своей наружной поверхностью пристеночная

плевра срастается со стенками грудной

полости, а внутренней обращена

непосредственно к висцеральной плевре.

Внутренняя поверхность плевры покрыта

мезотелием и, будучи смочена небольшим

количеством серозной жидкости,

представляется блестящей, благодаря чему

уменьшается трение между двумя

плевральными листками во время

дыхательных движений.

O Париетальная плевра, имеющая в своем

реберном отделе специфические аппараты

всасывания из серозных полостей и

преобладание лимфатических сосудов над

кровеносными, осуществляет функцию

резорбции.

42.

O Щелевидное пространство междуприлегающими друг к другу

париетальным и висцеральным

листками носит название плевральной

полости, cavitas pleuralis. У здорового

человека плевральная полость

макроскопически невидима. В

состоянии покоя она содержит 1-2 мл

жидкости, которая капиллярным слоем

разделяет соприкасающиеся

поверхности плевральных листков.

O В плевральной полости имеются

углубления – плевральные синусы:

1. реберно-диафрагмальный,

2. диафрагмально-медиастинальный и

3. реберно-медиастинальный.

43.

СРЕДОСТЕНИЕ(mediastinum)O Пространство, расположенное в грудной полости между

правой и левой плевральной полостями

НИЖНЕЕ

ВЕРХНЕЕ

ЗАДНЕЕ

ПЕРЕДНЕЕ

пищевод,

сердце с

блуждающий нерв,

перикардом,

грудной отдел аорты, Диафрагмаль симпатический ствол,

ные нервы

грудной лимфатичес- Лимфатикий проток,

ческие узлы.

непарная и

полунепарная вены,

лимфатические узлы

нижняя полая вена

44.

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯO Биомеханика дыхательного акта.

O В

норме ЧДД (частота дыхательных

движений) 14-18 в 1 минуту.

O если частое дыхание, больше 18 в 1 минуту

– тахипноэ,

O если редкое, менее 14 в 1 минуту –

бридипноэ;

O полное отсутствие дыхания – апноэ.

45.

Дыхательные мышцыO Мышцы вдоха бывают

основные (диафрагма, наружные межреберные мышцы и

мышцы, поднимающие ребра) и

вспомогательные (мышцы шеи – грудинно-ключичнососцевидная и лестничные мышцы; мышцы груди – большая

и малая грудные, передняя зубчатая мышцы; мышцы спины

– задняя верхняя зубчатая мышца).

O Мышцы выдоха: внутренние межреберные мышцы,

подреберные мышцы, поперечная мышца груди, задняя

нижняя зубчатая мышца.

Во время вдоха купол диафрагмы опускается, ребра

поднимаются, что приводит к увеличению объема грудной

полости. Во время выдоха наоборот.

Дыхание бывает двух типов: грудным и брюшным. Для

грудного типа характерно поднимание ребер, а для брюшного

- опускание купола диафрагмы. Грудной тип дыхания более

характерен для женщин, брюшной - для мужчин.

46.

ДыханиеO это сложный непрерывный процесс, в

результате которого постоянно

обновляется газовый состав крови.

O Важнейший механизм газообмена – это

диффузия, при которой молекулы

перемещаются из области их высокого

скопления в область низкого

содержания без затраты энергии

(пассивный транспорт).

В процессе дыхания различают три

звена:

O внешнее, или легочное,

O транспорт газов кровью и

O внутреннее, или тканевое, дыхание.

47.

Внешнее дыханиеэто газообмен между организмом и

окружающим его атмосферным воздухом.

Осуществляется в два этапа:

O обмен газов между атмосферным и

альвеолярным воздухом и

O газообмен между кровью легочных

капилляров и альвеолярным воздухом.

Аппарат внешнего дыхания включает в

себя дыхательные пути, легкие, плевру, скелет

грудной клетки и ее мышцы, а также

диафрагму.

Основной функцией аппарата внешнего

дыхания является обеспечение организма

кислородом и освобождение его от избытка

углекислого газа.

48.

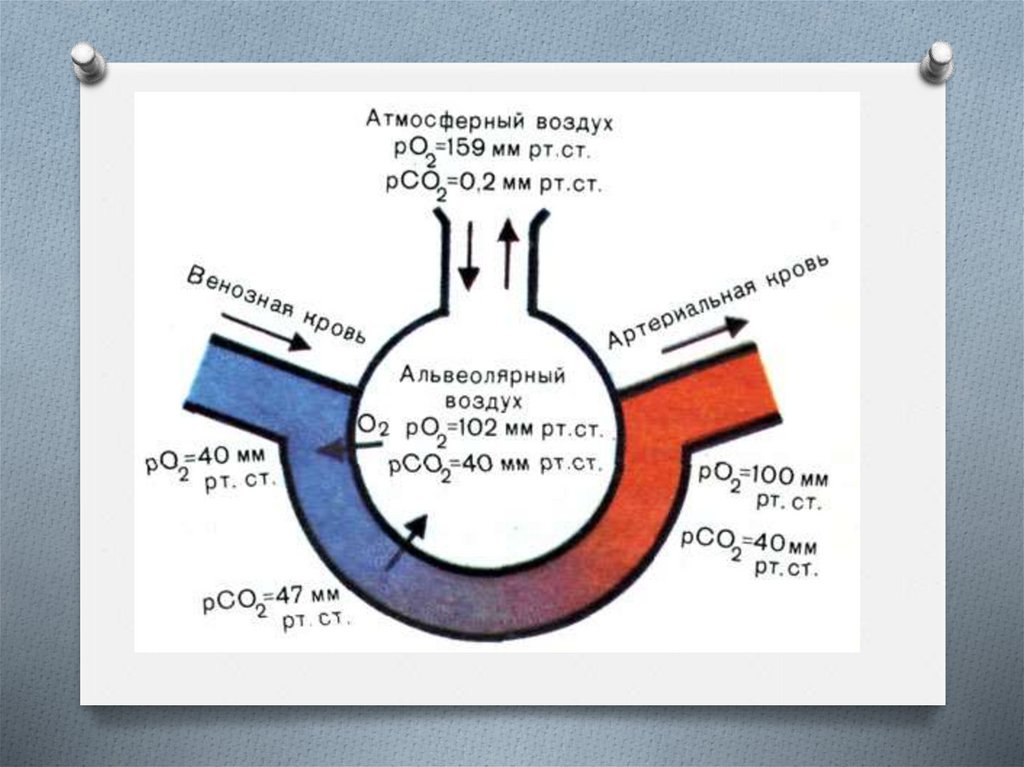

Газообмен в лёгкихO это обмен газами между альвеолярным

воздухом и кровью лёгочных капилляров

путём диффузии. В легких кровь

освобождается от углекислого газа и

насыщается кислородом.

O Газообмен в лёгких происходит благодаря

существованию разницы порциального

давления дыхательных газов. Порциальным (т.

е. частичным) давлением называют часть

общего давления, которая приходится на долю

каждого газа в газовой смеси. Это давление

измеряют в мм рт. ст.

O Парциальное давление зависит от процентного

содержания газа в газовой смеси: чем выше

процентное содержание, тем выше

порциальное давление.

49.

50.

Транспорт газовO осуществляется кровью.

O Он обеспечивается разностью

порциального давления

(напряжения) газов по пути их

следования: кислорода от

легких к тканям, углекислого

газа от клеток к легким.

51.

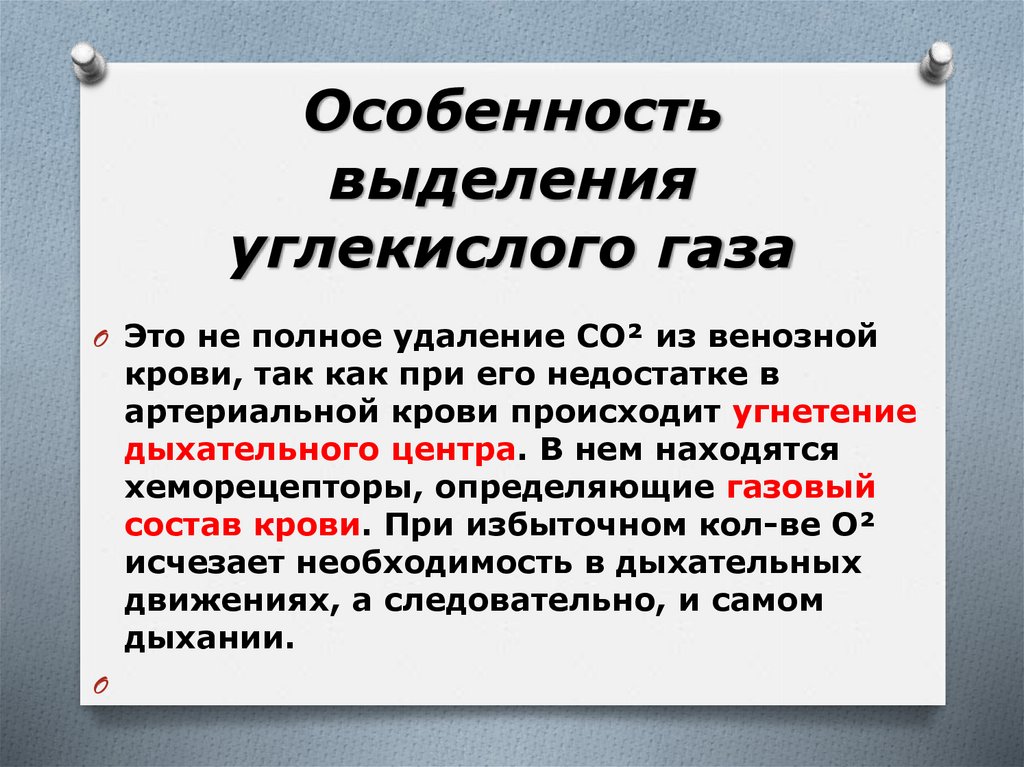

Особенностьвыделения

углекислого газа

O Это не полное удаление СО² из венозной

крови, так как при его недостатке в

артериальной крови происходит угнетение

дыхательного центра. В нем находятся

хеморецепторы, определяющие газовый

состав крови. При избыточном кол-ве О²

исчезает необходимость в дыхательных

движениях, а следовательно, и самом

дыхании.

O

52.

53.

Внутреннее илитканевое дыхание

также может быть разделено

на два этапа.

O Первый этап - обмен газов

между кровью и тканями.

O Второй — потребление

кислорода клетками и

выделение ими углекислого

газа (клеточное дыхание).

54.

Газообмен в тканяхO это обмен газами между притекающей

артериальной кровью, межклеточной

жидкостью, клетками и оттекающей

венозной кровью.

O Механизм этого обмена такой же, как и

в лёгких. Это диффузия, связанная с

разностью порциального давления

газов в крови, межклеточной жидкости

и клетках организма. В тканях кровь

отдает кислород и насыщается

углекислым газом.

55.

56.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛO Длительность вдоха от 0,9 до 4,7 с

O Длительность выдоха — 1,2—6 с

O Дыхательная пауза различна по

величине и даже может

отсутствовать

57.

Ритм и частотаO Определяют по числу

экскурсий грудной клетки в 1

мин.

O У взрослого человека частота

дыхательных движений

составляет 12—18 в 1 мин.

58.

Глубину дыхательныхдвижений определяют по

амплитуде экскурсий грудной

клетки и с помощью

специальных методов,

позволяющих исследовать

легочные объемы.

59.

Механизм вдохаO Вдох (инспирация)

обеспечивается расширением

грудной клетки вследствие

сокращения дыхательных мышц.

Поступление воздуха в легкие в

значительной степени зависит от

отрицательного давления

(вакуума)в плевральной полости.

60.

Механизм выдохаO Выдох (экспирация) осуществляется в

результате расслабления дыхательной

мускулатуры, а также вследствие

эластической тяги легких, стремящихся

занять исходное положение. Эластические

силы легких представлены тканевым

компонентом и силами поверхностного

натяжения, которые стремятся сократить

альвеолярную сферическую поверхность до

минимума. Однако альвеолы в норме

никогда не спадаются. Причина этого –

наличие в стенках альвеол поверхностноактивного стабилизирующего вещества –

сурфактанта, вырабатываемого

альвеолоцитами.

61.

Механизм первого вдохановорожденного

O У

плода легкие находятся в спавшемся состоянии, т.к.

внутриутробно дыхание не происходит. Весь кислород плод

получает через плаценту от матери по сосудам пуповины.

Незадолго до рождения начинает синтезироваться сурфактант. За

счет сомкнутости голосовой щели околоплодная жидкость не

попадает в легкие плода.

O После родов, с перевязкой пуповины поступление кислорода в

организм новорожденного прекращается, что приводит к

снижению концентрации кислорода и увеличению содержания

углекислого газа в крови, что приводит к закислению среды.

O Эти изменения регистрируются хеморецепторами дыхательного

центра, расположенного в продолговатом мозге. Дыхательный

центр активируется и посылает импульсы дыхательным мышцам

– возникает первый вдох. Голосовая щель раскрывается и воздух

устремляется в дыхательные пути, расправляя их. Это

сопровождается характерным криком новорожденного. На

выдохе альвеолы не слипаются за счет сурфактанта.

62.

Функция внешнегодыхания

O Минутный объем вентиляции,

O Жизненная емкость легких,

O Сопротивление дыхательных путей,

O Скорость потока воздуха и др.

63.

Минутный объемвентиляции

O это количество воздуха, которое

проходит через легкие за одну минуту и

у взрослого здорового человека в покое

составляет 6-7 литров.

O При физической нагрузке этот

показатель заметно увеличивается и

может доходить до 100 и более литров.

O Для определения минутного объема

вентиляции используются

пневмографические, спирографические

и другие методы.

64.

Жизненная емкостьлегких

O это максимальный объем воздуха, который может

выдохнуть человек после максимального вдоха. У

разных людей жизненная емкость легких

различна.

O В среднем у мужчин она равна 3.500-4.000 куб. см,

O у женщин — 2.500-3.000 куб. см,

O но иногда может достигать 6.000 куб. см и более.

O Она зависит от показателей физического

развития, преимущественно от объема грудной

клетки; от того, занимается или нет человек

двигательными видами спорта (бег, лыжи,

плавание и т. д.). Кроме того, ЖЕЛ зависит от

возраста.

O ЖЕЛ состоит из нескольких объемов:

65.

66.

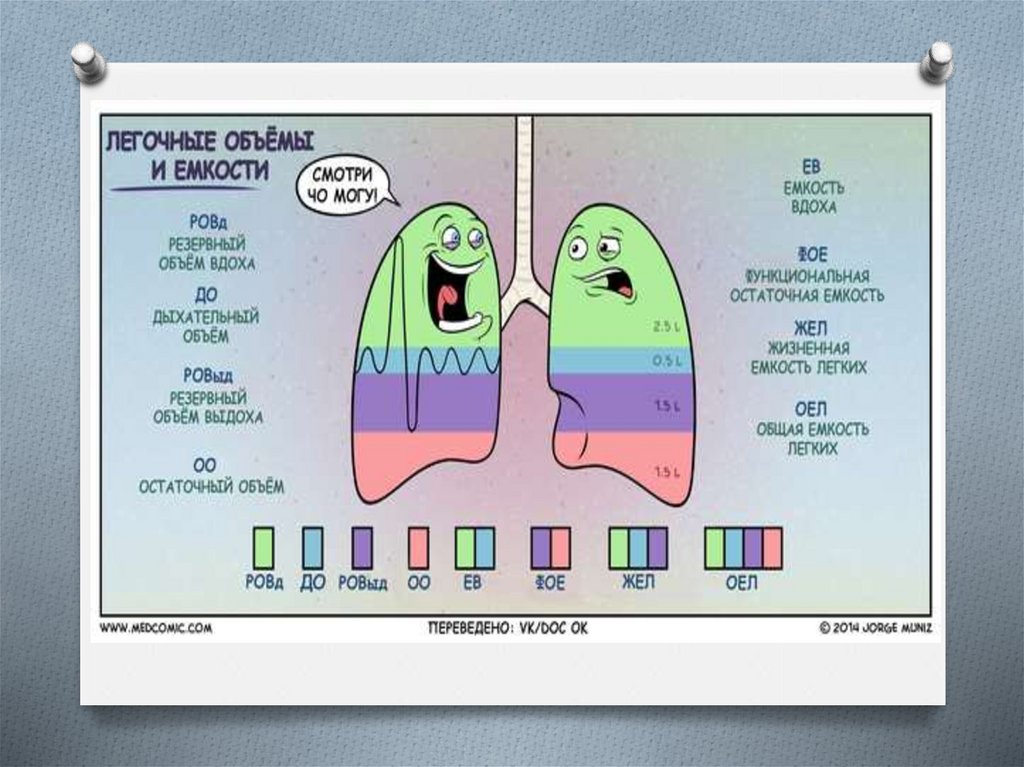

O 1. Дыхательный объем (ДО) - этоколичество воздуха, которое

поступает и выводится из легких при

спокойном дыхании. У взрослого

здорового человека он колеблется в

пределах 500-600 мл.

O 2. Резервный объем вдоха (РОВд)- это

максимальное количество воздуха,

которое может поступить в легкие

после спокойного вдоха. Этот объем

составляет 1500-2500 мл.

O 3. Резервный объем выдоха (РОВыд) это максимальное количество

воздуха, которое может вывестись из

легких после спокойного выдоха.

Резервный объем выдоха составляет

1000-1500 мл.

Биология

Биология