Похожие презентации:

Болезни обмена веществ

1.

БОЛЕЗНИ ОБМЕНАВЕЩЕСТВ

Подзорова Любовь В-306

2.

Обмен веществ (метаболизм) это совокупность процессов превращениявеществ и энергии в организме, обеспечивающих его жизнедеятельность во

взаимосвязи с внешней средой.

Обмен веществ и энергии включает четыре стадии:

oПервая стадия метаболизма — пищеварение. В эту стадию белки

расщепляются до жирных кислот и глицерина. Углеводы под влиянием амилаз

превращаются в моносахариды.

oВторая стадия метаболизма включает всасывание аминокислот.

oТретья стадия метаболизма осуществляется в тканях и органах.

oЧетвертая стадия метаболизма включает выделение конечных продуктов

обмена веществ (мочевина, мочевая кислота, аммиак, креатин, креатинин,

аминокислоты). Минеральные вещества экскретируются в основном с мочой и

калом.

Нарушение обмена веществ может быть на любой или на всех стадиях

метаболизма, что должно учитываться при определении этиологии, понимании

патогенеза и проведении лечебно-профилактических мероприятий.

3.

КЛАССИФИКАЦИЯ. СИНДРОМЫВсе болезни, связанные с нарушением обмена веществ, разделяют условно на пять групп.

Первую группу составляют болезни, протекающие с преобладанием нарушений белкового,

углеводного и жирового обмена.

Вторую группу составляют болезни, протекающие с преимущественным нарушением

минерального обмена.

Третью группу составляют болезни, вызываемые недостатком или переизбытком

микроэлементов. Их называют микроэлементозами.

Четвертую группу составляют гиповитаминозы, возникающие вследствие недостаточности

витаминов А, С, D, Е, группы В.

Пятую группу составляют болезни эндокринных органов, в частности болезни гипоталамуса

и гипофиза, поджелудочной железы, щитовидной железы, околощитовидных желез.

Основными синдромами болезней обмена веществ и эндокринных органов являются:

синдром замедления роста и развития молодняка, снижения продуктивности и

репродуктивной функции, рождения неполноценного приплода, поражения кожи и

шерстного покрова, костяка, печени и других органов.

4.

БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЙ БЕЛКОВОГО,УГЛЕВОДНОГО И ЖИРОВОГО ОБМЕНА

5.

ОЖИРЕНИЕИзбыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях организма. Различают

экзогенное и эндогенное ожирение. Это заболевание встречается у 40-50% свиней, у 25%

кошек и у 30% собак.

Этиология. Причинами алиментарного ожирения являются избыточное энергетическое

кормление, свободный доступ животных к хорошо поедаемым. Неблагоприятным

фактором является редкое неравномерное обильное кормление. Избыточному отложению

жира в организме способствует малый расход энергии.

Определенную роль возникновения эндокринного ожирения играет генетический фактор.

Патогенез. Сущность алиментарного ожирения заключается в неадекватном соотношении

притока энергетических веществ с их расходом. В результате этого образовавшийся в

избыточном количестве жир откладывается в сальнике, подкожной клетчатке и других

тканях.

6.

Симптомы. Ожирение характеризуется избыточной массой тела, форма телостановится округлой. Реакция на внешние раздражения у животных снижается, они

малоподвижны, уменьшается молочная продуктивность (вследствие чего молодняк

становится слабым и часто погибает), половая активность падает. Ожирение

сопровождается яловостью и бесплодием маточного поголовья, возникновением у

коров кетоза, гепатоза, миокардоза и других болезней.

Патоморфологические изменения. Обнаруживают избыточное отложение жира в

подкожной клетчатке, брыжейке, околопочечной клетчатке, эпикарде. В печени,

почках, сердечной мышце, яичниках и других органах обнаруживают участки

жировой инфильтрации, зернистую дистрофию эпителия, наличие мелкокапельной

вакуолизации.

Диагноз. Устанавливается по клиническим признакам.

Лечение. Направлено на устранение основного заболевания.

Профилактика. Не допускают перекармливания животных, организуют раздельное

содержание и кормление разных групп коров. Животных, склонных к ожирению,

целесообразно кормить часто малыми порциями. Необходимо проводить

регулярный активный моцион.

7.

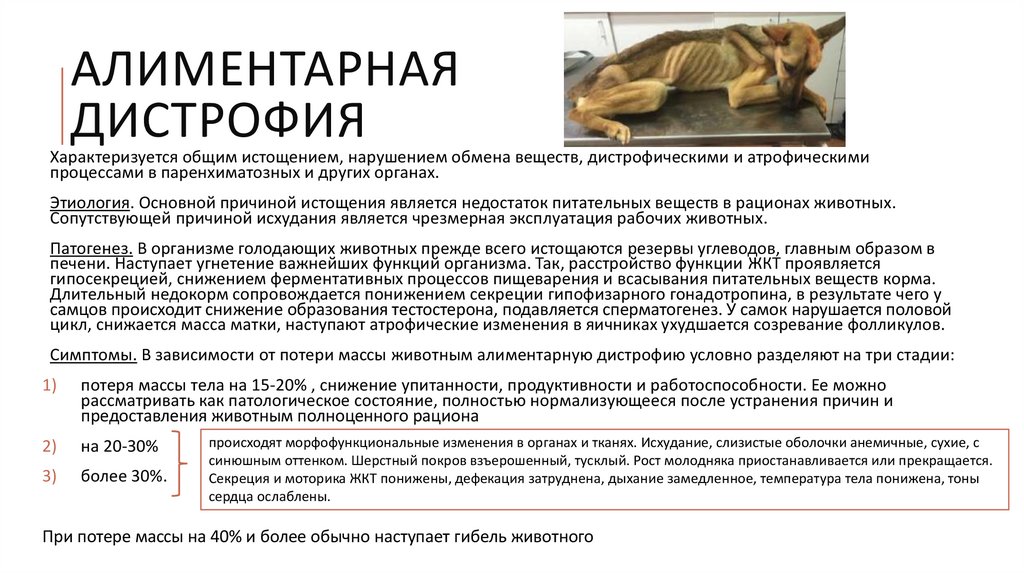

АЛИМЕНТАРНАЯДИСТРОФИЯ

Характеризуется общим истощением, нарушением обмена веществ, дистрофическими и атрофическими

процессами в паренхиматозных и других органах.

Этиология. Основной причиной истощения является недостаток питательных веществ в рационах животных.

Сопутствующей причиной исхудания является чрезмерная эксплуатация рабочих животных.

Патогенез. В организме голодающих животных прежде всего истощаются резервы углеводов, главным образом в

печени. Наступает угнетение важнейших функций организма. Так, расстройство функции ЖКТ проявляется

гипосекрецией, снижением ферментативных процессов пищеварения и всасывания питательных веществ корма.

Длительный недокорм сопровождается понижением секреции гипофизарного гонадотропина, в результате чего у

самцов происходит снижение образования тестостерона, подавляется сперматогенез. У самок нарушается половой

цикл, снижается масса матки, наступают атрофические изменения в яичниках ухудшается созревание фолликулов.

Симптомы. В зависимости от потери массы животным алиментарную дистрофию условно разделяют на три стадии:

1)

потеря массы тела на 15-20% , снижение упитанности, продуктивности и работоспособности. Ее можно

рассматривать как патологическое состояние, полностью нормализующееся после устранения причин и

предоставления животным полноценного рациона

2)

на 20-З0%

3)

более 30%.

происходят морфофункциональные изменения в органах и тканях. Исхудание, слизистые оболочки анемичные, сухие, с

синюшным оттенком. Шерстный покров взъерошенный, тусклый. Рост молодняка приостанавливается или прекращается.

Секреция и моторика ЖКТ понижены, дефекация затруднена, дыхание замедленное, температура тела понижена, тоны

сердца ослаблены.

При потере массы на 40% и более обычно наступает гибель животного

8.

Патоморфологические изменения. Обнаруживают атрофию и дистрофию мышц иорганов, в подкожной клетчатке, сальнике, брыжейке, эпикарде, жировой капсуле

почек — желтоватый студенистый инфильтрат. В брюшной и плевральной полостях

скопление до 2-4 л транссудата желтоватого цвета. В печени — жировая инфильтрация

и дистрофия, возможен цирроз, чаще атрофический. В почках и селезенке — отложение

амилоида, развитие нефрита.

Прогноз. Течение обычно длительное, при переводе животных на полноценные

рационы и проведении соответствующего лечения в первую и вторую стадии

заболевания исход обычно бывает благоприятный. В третьей стадии часто наступает

гибель животного

Диагноз. Основанием для установления диагноза служат

анамнестические данные, скудное кормление, характерные

клинические признаки

Лечение. Направлено на постепенное

восстановление важнейших жизненных функций

организма, нормализацию обмена веществ, упитанности и

продуктивности.

9.

КЕТОЗЭто заболевание жвачных животных, сопровождающееся накоплением в организме кетоновых тел,

поражением гипофиз-надпочечниковой системы, щитовидной, околощитовидных желез, печени,

сердца, почек и других органов. Появление заболевания у жвачных животных обусловлено

особенностью рубцового пищеварения.

Болеют кетозом преимущественно коровы с уровнем продуктивности 4000 кг молока и более. Это

самое распространенное заболевание в высокопродуктивном молочном животноводстве.

Этиология. Кетоз коров является заболеванием полиэтиологической природы, в возникновении

которого определяющую роль играет неправильное кормление. Болезнь наиболее ярко проявляется

в первые 6-10 недель после отела, когда необходимы большие энергозатраты на образование

молока. Кетоз бывает преимущественно в хозяйствах с высококонцетрированным типом кормления,

где в рационах коров недостает длинностебельчатого сена. Существенными факторами,

способствующими возникновению кетоза, служат ожирение и гиподинамия.

Патогенез. Предрасположенность жвачных к заболеванию кетозом обусловлена особенностью

рубцового пищеварения. Содержание животных на рационах избытком концентрированных кормов

приводит к нарушению рубцового пищеварения, изменению рН рубцового содержимого,

дисбалансу ЛЖК, поступлению в кровь большого количества масляной кислоты, аммиака,

кетогенных аминокислот при недостаточном притоке глюкопластических веществ. Избыток аммиака

ведет к нарушению функции ЦНС, эндокринных органов, печени, сердца, прерывает реакции цикла

трикарбоновых кислот, подавляет процесс генерации щавелево-уксусной кислоты.

10.

Симптомы. Для кетоза характерен сложный симптомокомплекс, проявляющийсярасстройством сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервно-эндокринной систем,

функции печени и других органов, определенными изменениями показателей крови, мочи,

молока, рубцового содержимого.

При остром тяжелом течении болезни у новотельных коров на первый план выступают

невротический, гастроэнтеральный и гепатотоксический синдромы. Животные временами

возбуждены, необычно раздражены, чувствительность кожи повышена. Возбуждение

вскоре сменяется угнетением, животные становятся вялыми, сонливыми, больше лежат.

Деятельность рубца ослаблена, движения его вялые, наблюдается запор или длительный

упорный понос. Отмечается сопорозное или коматозное состояние, напоминающее

картину послеродового пареза.

Острое тяжелое течение кетоза иногда сопровождается токсической дистрофией печени:

быстро нарастающее угнетение, переходящее в депрессию и сонливость, резкое

увеличение, болезненность печени. Печеночная кома нередко заканчивается гибелью

животного.

Чаще кетоз у коров протекает в подострой и хронической формах с несколько иной, стертой

клинической картиной. У больных животных отмечается матовость шерстного покрова,

глазури копытного рога. Коровы угнетены, вялы; взгляд безучастный, реакция на внешние

раздражители ослаблена; они много лежат, неохотно встают, движения медлительные,

осторожные, нервно-мышечный тонус понижен, наблюдается мышечная дрожь.

Температура тела в пределах нормы, аппетит изменчивый, чаще пониженный. Динамика

рубца периодически ослаблена, жвачка нерегулярная. Область печеночного притупления

болезненная, увеличена спереди и внизу. Пульс часто учащен, иногда ослаблен, тоны

сердца ослаблены, приглушены, нередко расщеплены или раздвоены, наблюдается

аритмия. Дыхание в начале болезни резко учащено. Упитанность и продуктивность

снижаются, нарушается половой цикл, удлиняется сервис-период или наступает бесплодие.

11.

Патоморфологические изменения. Характерна дистрофия в различных органах, особенно впечени. При острой тяжелой форме болезни печень увеличена в размерах, дряблой

консистенции, желтовато-оранжевого цвета, поверхность разреза сальная, желчный пузырь

обычно растянут, желчь густая, тягучая. При хроническом течении заболевания печень

может быть более плотной, нормальной по величине. В ней наблюдают ярко выраженную

диффузную крупнокапельную жировую инфильтрацию, сочетающуюся с углеводной и

белковой дистрофией. Размеры почек, как правило, увеличены, границы между слоями

выражены нечетко, расширенный корковый слой имеет желтоватый оттенок.

В сердце под эпикардом отмечаются значительные жировые отложения, миокард дряблый,

малокровный. Яичники в отдельных случаях плотные, с наличием фибринозных

осложнений и кист.

Прогноз. Течение преимущественно хроническое. Устранение причин болезни и

соответствующее лечение обеспечивают выздоровление. Одно и то же животное может

болеть кетозом неоднократно. Осложнением кетоза являются вторичная остеодистрофия,

гепатодистрофия, миокардиодистрофия и др.

Диагноз. Для заболевания характерны кетонемия, кетонурия, кетонолактия и

гипогликемия. Кетоз необходимо отличать от вторичной кетонурии.

Лечение. Устраняют причины болезни, норму энергетического и протеинового питания

приводят в соответстви с потребностями животных. При избытке протеина уменьшают в

рационах количество высокобелковых концентратов и увеличивают норму хорошего сена,

сенажа, корнеплодов. Из рациона исключают все недоброкачественные корма. Больных

животных переводят на диетическое кормление.

В стадию затухания лактации и сухостоя не допускают перекорма и ожирения животных.

Важное звено в профилактике кетоза — систематический активный моцион

12.

ПАРАЛИТИЧЕСКАЯМИОГЛОБИНУРИЯ

это тяжелое заболевание, которое проявляется накоплением молочной кислоты и других кислот в мышцах,

парезом задней части туловища и выделением мочой миоглобина. Это чаще случается у хорошо упитанных

лошадей в возрасте 9-13 лет, но также может встречаться у КРС. Болезнь часто связана с избыточным накоплением

гликогена в мышцах и возникает после периодов обильного кормления и отдыха, за которыми следует

интенсивная физическая нагрузка.

Симптомы включают потоотделение, дрожание мышц, напряженность движений, парез, уплотнение мышц,

ригидность крупа и поясницы. Температура тела может повышаться, появляются интоксикация, осложнения,

частота пульса увеличивается, аппетит остается, но акт глотания и мочеиспускание могут быть затруднены. Моча

окрашивается в своеобразный цвет из-за выделения миоглобина. Болезнь может привести к серьезным

патологическим состояниям.

При паралитической миоглобинурии наблюдаются следующие изменения в крови: замедление обмена веществ,

повышение уровня сахара и молочной кислоты, снижение щелочности крови, а также уменьшение содержания

магния. Патоморфологические изменения включают отечность слизистых оболочек, серый или бледный цвет

мышц, наличие очагов перерождения и некроза в мышцах, а также другие патологические процессы в сердце,

почках и печени.

Прогноз зависит от тяжести заболевания: тяжелая форма может привести к летальному исходу из-за острой

интоксикации и осложнений, средняя форма чаще заканчивается выздоровлением при своевременном лечении, а

легкая форма обычно выздоравливает самостоятельно. У КРС миоглобинурия проходит в более легкой форме, но

также может быть смертельной.

13.

Диагноз паралитической миоглобинурии обычно не вызывает затруднений и основан нахарактерных изменениях мышц, парезе и миоглобинурии. Важно проводить

дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, такими как гемоглобинурия,

гипомагниемия и беломышечная болезнь, чтобы исключить возможные путаницы.

При паралитической гемоглобинурии не наблюдается изменений в мышцах задних частей

туловища. Моча при отстаивании разделяется на два слоя: верхний светлый и нижний

темно-вишневый. Осадок мочи содержит много эритроцитов. Гипомагниемия

характеризуется снижением содержания магния в крови ниже 1,7 мг% (0,7 ммоль/л) и

отсутствием миоглобина в моче. Беломышечная болезнь не сопровождается

миоглобинурией.

Для лечения предоставляют животному покой, укладывают толстую подстилку.

Тяжелобольных животных переворачивают каждые 3-4 часа, а лошадей, способных стоять,

можно поддерживать специальным аппаратом. Питание состоит из сена, корнеплодов и

отрубей, обеспечивают обильное поение. Применяют интенсивную ощелачивающую

терапию, в том числе внутривенное введение раствора гидрокарбоната натрия.

Для лечения паралитической миоглобинурии эффективны токоферол, тиамин и

аскорбиновая кислота. Витамин Е вводят подкожно или внутримышечно, тиамин —

подкожно, внутримышечно или внутривенно, а аскорбиновую кислоту — внутривенно или

внутрь. Также используют другие препараты для достижения положительного эффекта.

Для профилактики рекомендуется организовывать систематические прогулки и

рациональное кормление КРС. Перекорм животных концентратами и другими кормами с

высоким содержанием энергии следует избегать.

14.

БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЙМИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА

15.

Яобязательно

выживу…

ОСТЕОДИСТРОФИЯ

Это хроническое заболевание костной ткани, которое чаще всего встречается у КРС, овец и свиней,

проявляется в дистрофических изменениях, таких как остеомаляция, остеопороз, остеофиброз и

иногда остеосклероз. Животные в основном страдают от этого в периоды интенсивного роста, во

второй половине беременности и во время пика лактации, когда им требуется больше минеральных

веществ, энергии, белка и других питательных элементов. Заболевание распространено в областях,

где выращивают кукурузу на силос.

Главная причина заболевания - неправильное питание животных, включающее недостаток кальция,

фосфора, магния и других минералов, а также дефицит витаминов и других питательных веществ.

При недостатке минеральных веществ в рационе животных происходит деминерализация костной

ткани. Кости становятся хрупкими, истонченными и могут претерпевать патологические изменения.

Симптомы включают потерю блеска шерсти, изменение аппетита, уменьшение продуктивности,

лизание и поедание непривычных предметов. Животные также могут проявлять болезненность при

движении, хромоту, искривление позвоночника и другие признаки поражения костной системы.

Во второй и третьей стадии болезни у тяжелобольных коров отмечается увеличенное содержание

различных веществ в крови, таких как кальций, фосфор, магний, белок, гемоглобин, щелочная

фосфатаза, а также другие изменения. Например, содержание кальция колеблется от 6,26 до 11,5

мг/100 мл крови, фосфора от 3,4 до 4,8 мг/100 мл и т.д. У овец и коз наблюдаются изменения в костях

черепа и нижней челюсти, что затрудняет процесс пережевывания корма и может вызывать

эпилептические приступы. У свиней также возникают приступы тетании и судороги.

16.

Патологические изменения включают деформации и размягчения костей, их утолщения или истончения, а такжедругие изменения в костях и хрящевой ткани.

Лечение и профилактика этой болезни включают запрет на кормление скота определенными продуктами, такими

как силос, жом, барда и дробина.

Для диагностики болезни используются различные методы, такие как ультразвуковой метод и анализ крови.

Прогноз зависит от стадии заболевания: при своевременном лечении наступает выздоровление в течение 2-3

недель, в случае запущенных случаев прогноз может быть неблагоприятным.

Для правильного питания животных важно включать в рацион разнообразные корма, такие как сеновые муки,

корнеплоды, картофель и зеленые корма. Необходимо контролировать содержание клетчатки, протеина,

минералов и витаминов в кормах. Для предотвращения остеодистрофии рекомендуется увеличить долю сенных

мук и травяных добавок в рационе животных, а также обеспечить достаточное количество кальция, фосфора и

других питательных веществ.

При признаках тетании животным могут быть введены растворы кальция и магния внутривенно и внутримышечно.

Для восстановления уровня кальция в крови и тканях применяются специальные витамины и препараты.

Для лечения и профилактики остеодистрофии у коров разработана комплексная добавка, содержащая

необходимые минералы, витамины и другие компоненты.

17.

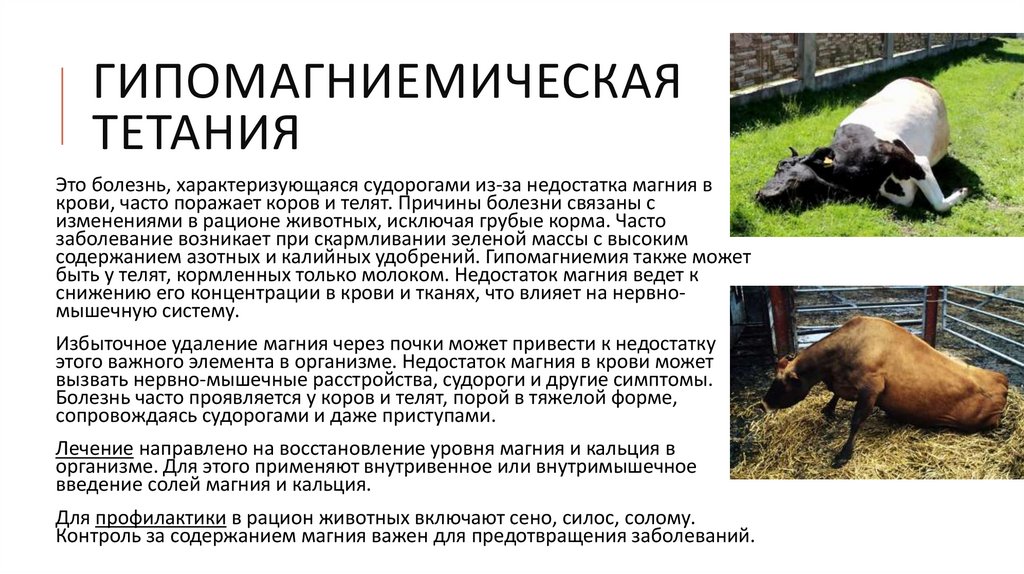

ГИПОМАГНИЕМИЧЕСКАЯТЕТАНИЯ

Это болезнь, характеризующаяся судорогами из-за недостатка магния в

крови, часто поражает коров и телят. Причины болезни связаны с

изменениями в рационе животных, исключая грубые корма. Часто

заболевание возникает при скармливании зеленой массы с высоким

содержанием азотных и калийных удобрений. Гипомагниемия также может

быть у телят, кормленных только молоком. Недостаток магния ведет к

снижению его концентрации в крови и тканях, что влияет на нервномышечную систему.

Избыточное удаление магния через почки может привести к недостатку

этого важного элемента в организме. Недостаток магния в крови может

вызвать нервно-мышечные расстройства, судороги и другие симптомы.

Болезнь часто проявляется у коров и телят, порой в тяжелой форме,

сопровождаясь судорогами и даже приступами.

Лечение направлено на восстановление уровня магния и кальция в

организме. Для этого применяют внутривенное или внутримышечное

введение солей магния и кальция.

Для профилактики в рацион животных включают сено, силос, солому.

Контроль за содержанием магния важен для предотвращения заболеваний.

18.

МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫЭто группа патологических

процессов, вызванных

дефицитом, избытком или

дисбалансом микроэлементов.

19.

НЕДОСТАТОК КОБАЛЬТАГипокобальтоз - болезнь, вызванная недостатком кобальта в организме,

проявляется нарушением эритропоэза, белкового обмена, костной дистрофией и

истощением. Животные, страдающие этой болезнью, чаще всего - жвачные. В

России гипокобальтоз чаще всего встречается в определенных областях с

конкретными типами почв. Проблема возникает из-за недостаточного количества

кобальта в почве.

Недостаток кобальта приводит к анемии и остеодистрофии.

Симптомы: тусклая шерсть, бледные слизистые оболочки, изменчивый аппетит.

Животные начинают поглощать несъедобные предметы, облизывать стены,

проявлять другие аномальные поведенческие признаки.

Лечение и профилактика гипокобальтоза включают использование добавок

кобальта в корма.

20.

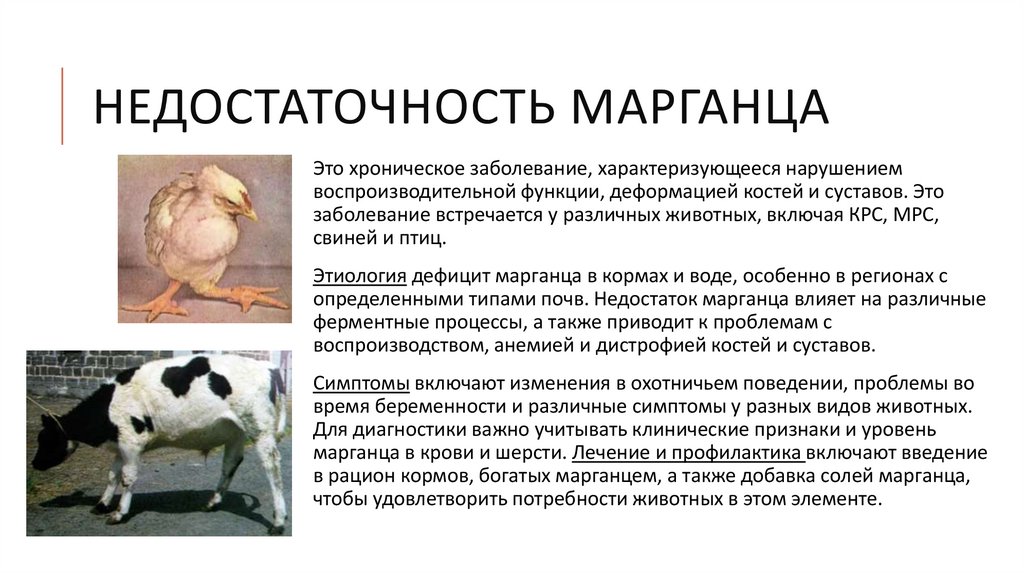

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МАРГАНЦАЭто хроническое заболевание, характеризующееся нарушением

воспроизводительной функции, деформацией костей и суставов. Это

заболевание встречается у различных животных, включая КРС, МРС,

свиней и птиц.

Этиология дефицит марганца в кормах и воде, особенно в регионах с

определенными типами почв. Недостаток марганца влияет на различные

ферментные процессы, а также приводит к проблемам с

воспроизводством, анемией и дистрофией костей и суставов.

Симптомы включают изменения в охотничьем поведении, проблемы во

время беременности и различные симптомы у разных видов животных.

Для диагностики важно учитывать клинические признаки и уровень

марганца в крови и шерсти. Лечение и профилактика включают введение

в рацион кормов, богатых марганцем, а также добавка солей марганца,

чтобы удовлетворить потребности животных в этом элементе.

21.

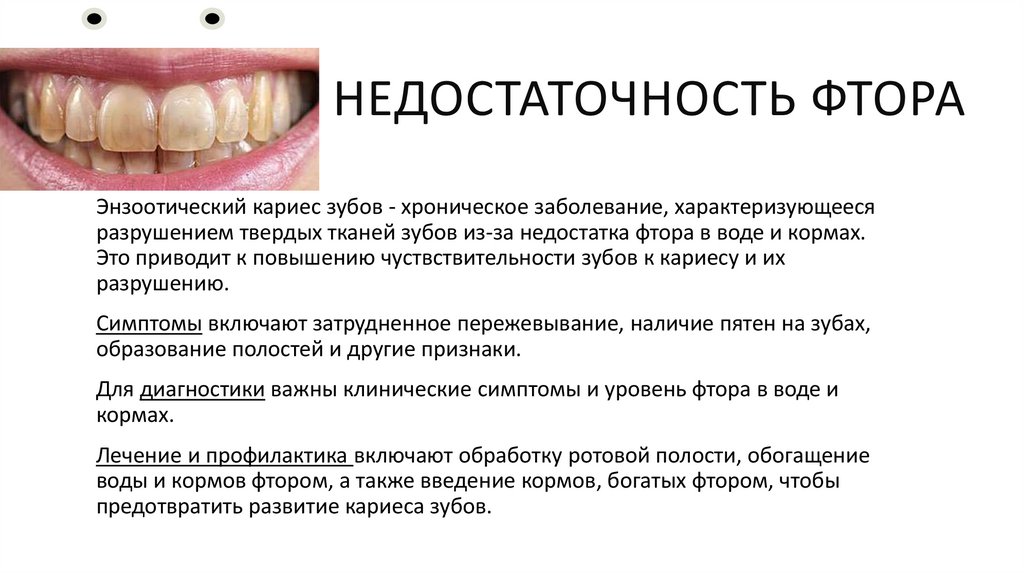

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФТОРАЭнзоотический кариес зубов - хроническое заболевание, характеризующееся

разрушением твердых тканей зубов из-за недостатка фтора в воде и кормах.

Это приводит к повышению чуствствительности зубов к кариесу и их

разрушению.

Симптомы включают затрудненное пережевывание, наличие пятен на зубах,

образование полостей и другие признаки.

Для диагностики важны клинические симптомы и уровень фтора в воде и

кормах.

Лечение и профилактика включают обработку ротовой полости, обогащение

воды и кормов фтором, а также введение кормов, богатых фтором, чтобы

предотвратить развитие кариеса зубов.

22.

ИЗБЫТОК БОРАБорный энтерит - это заболевание, характеризующееся воспалением

кишечника, почек, мозга и других органов из-за избыточного поступления бора

с пищей и водой. Очаги заболевания встречаются в некоторых районах

Поволжья, где содержание бора превышает оптимальные значения.

Причиной болезни является ингибирование протеолитических ферментов

кишечника бором, что приводит к развитию энтерита и диареи.

Симптомы включают диарею, поражение почек, болезненность, гематурию и

другие признаки.

Для диагностики учитывается геохимическая особенность местности.

Лечение и профилактика включают использование злаковых растений с

низким содержанием бора и применение антагонистов бора, таких как сульфат

меди.

23.

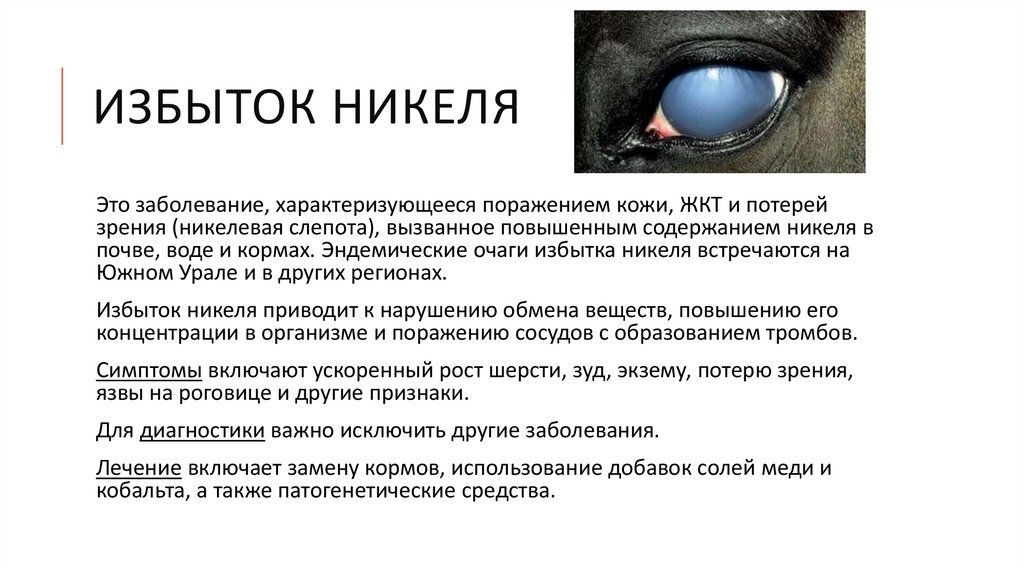

ИЗБЫТОК НИКЕЛЯЭто заболевание, характеризующееся поражением кожи, ЖКТ и потерей

зрения (никелевая слепота), вызванное повышенным содержанием никеля в

почве, воде и кормах. Эндемические очаги избытка никеля встречаются на

Южном Урале и в других регионах.

Избыток никеля приводит к нарушению обмена веществ, повышению его

концентрации в организме и поражению сосудов с образованием тромбов.

Симптомы включают ускоренный рост шерсти, зуд, экзему, потерю зрения,

язвы на роговице и другие признаки.

Для диагностики важно исключить другие заболевания.

Лечение включает замену кормов, использование добавок солей меди и

кобальта, а также патогенетические средства.

Медицина

Медицина