Похожие презентации:

Синдром сердечной недостаточности

1. Синдром сердечной недостаточности

Лечебный факультетКафедра пропедевтики внутренних болезней

Лекция - 2020

Д.м.н. доц. Бурсиков А.В.

2. Сердечная недостаточность

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ESC ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 2016

СН определяется клинически как синдром, прикотором пациенты имеют типичные симптомы (одышка,

отеки лодыжек, усталость) и признаки (повышенное

давление в яремной вене, хрипы в легких,

периферические отеки), вызванные нарушением

структуры и/или функции сердца, что приводит к

уменьшению сердечного выброса и/или повышению

внутрисердечного давления в покое или во время

нагрузки

РЕКОМЕНДАЦИИ ESC ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ И

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 2016

Рабочая группа по диагностике и лечению острой и хронической

сердечной недостаточности Европейского Общества кардиологов

(ESC).

!! Текущее определение СН (Евр рек 2016) ограничивает себя стадиями, на

которых клинические симптомы становятся очевидными, т.е. 2 ст (А и Б) по

классификации Василенко и Стражеско 1935

4. сердечная недостаточность

СН - комплекс характерных симптомов (субъективных иобъективных) (одышка, утомляемость, cнижение

физической активности, отеки и др.), которые связаны

с неадекватной перфузией органов и тканей в покое

или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в

организме.

Первопричиной является ухудшение способности сердца к

наполнению или опорожнению, обусловленное повреждением

миокарда, а также дисбалансом вазоконстрикторных и

вазодилатирующих нейрогуморальных систем.

(Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН,

2013)

5. острая и хроническая СН

Сущность СН – неспособность сердца (вследствиезаболевания) обеспечить адекватную потребностям (при

нагрузке или в покое) перфузию органов и тканей

(протолкнуть и принять вновь)

Она может возникнуть остро или существовать длительно –

хронически

Острая лево и правожелудочковая недостаточность

Под острой СН принято понимать возникновение острой

(кардиогенной) одышки, связанной с быстрым развитием

легочного застоя (сердечная астма и отек легких) или

кардиогенного шока (с гипотонией, олигурией и т. д.),

которые, как правило, являются следствием острого

повреждения миокарда – о левожелудочковая

недостаточность

о. правожелудочковая недостаточность (ТЭЛА).

6. Неотложные состояния при СН

Сердечная астма – это проявление остройлевожелудочковой недостаточности, которое

характеризуется застоем венозной крови в сосудах

легочной ткани и клинически выражается в приступах

удушья с ортопноэ (флеботомия для бедных) и тахипноэ:

одышка, тахипноэ, ортопноэ, (влажные незвучные

мелкопузырчатые хрипы в базальных отделах легких).

При отсутствии терапевтических мероприятий сердечная

астма может перейти в кардиогенный (сердечный) отек

легких, вследствие превышения критического уровня

давления в легочных капиллярах, пропотевания жидкой

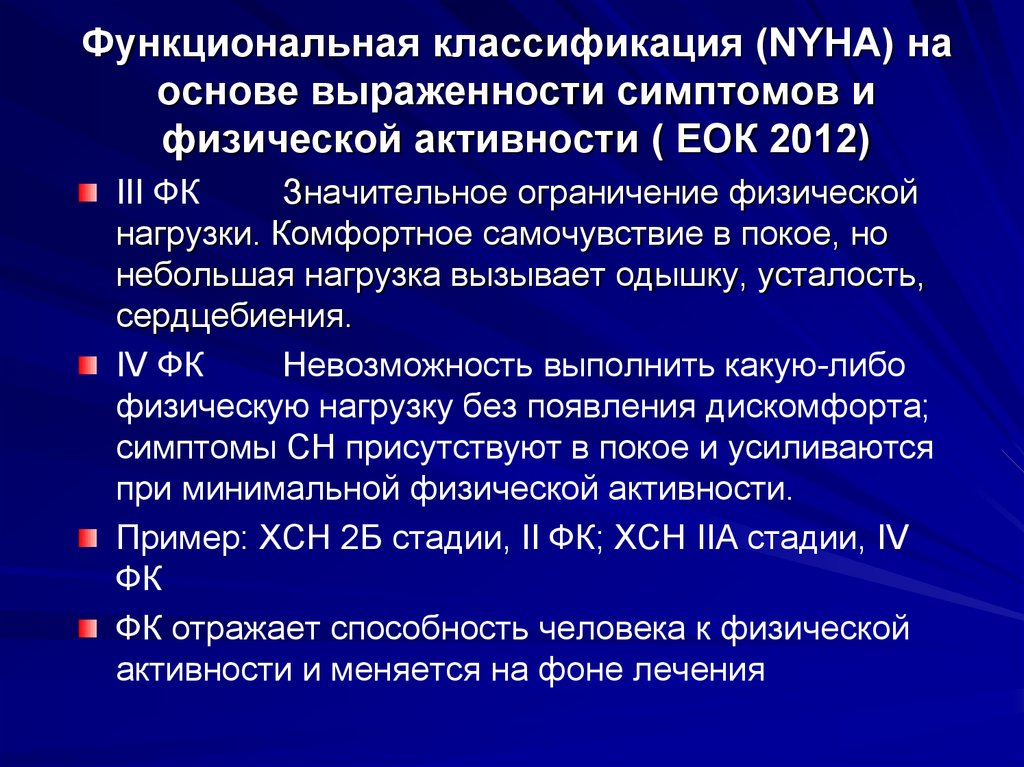

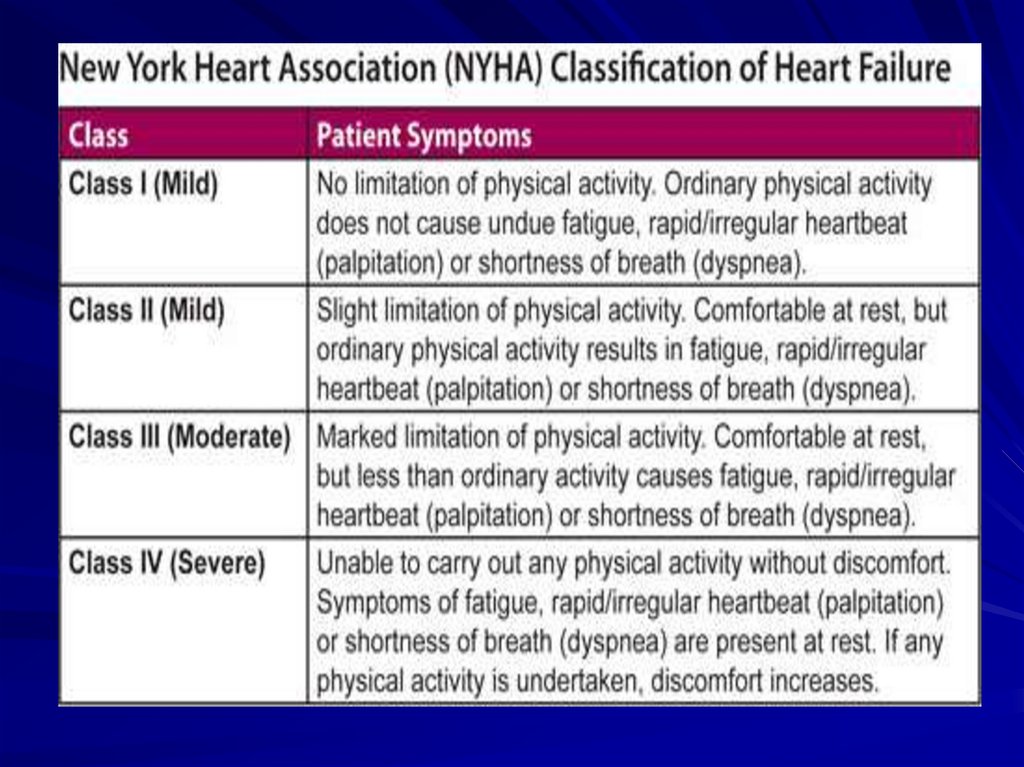

части крови в альвеолы, с последующим вспениванием

этой жидкости струей воздуха + к выше описанным

симптомам появляется розовая пена, влажные средне и

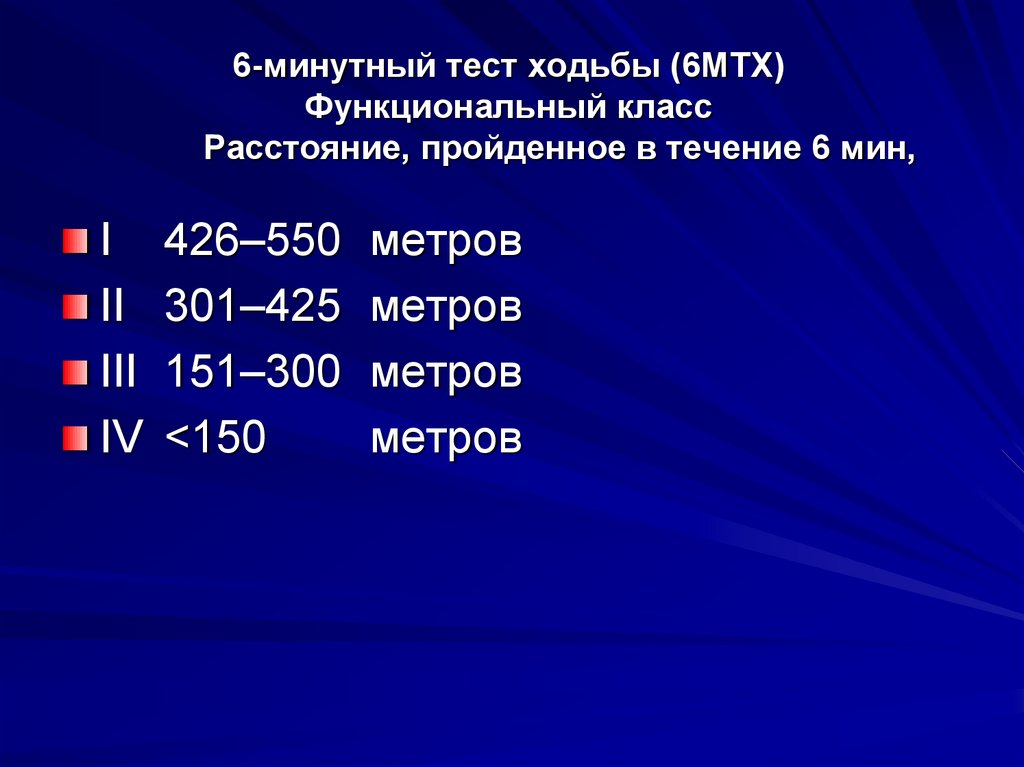

крупнопузырчатые хрипы.

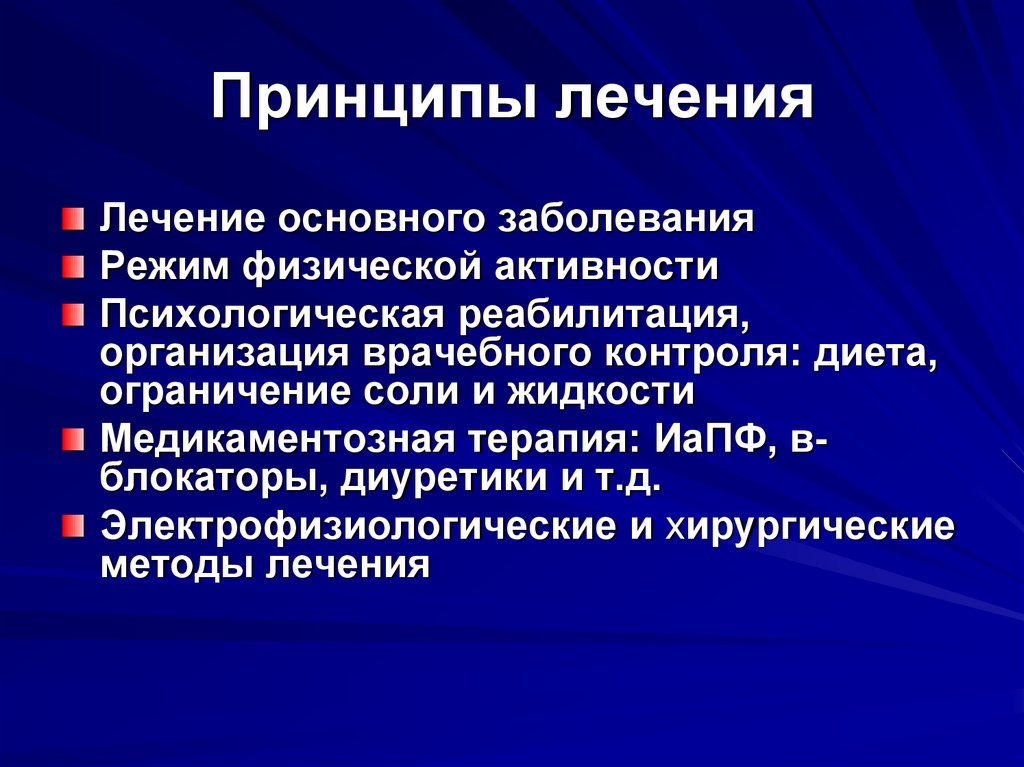

7. Клиническая симптоматика сердечной астмы и отека легких

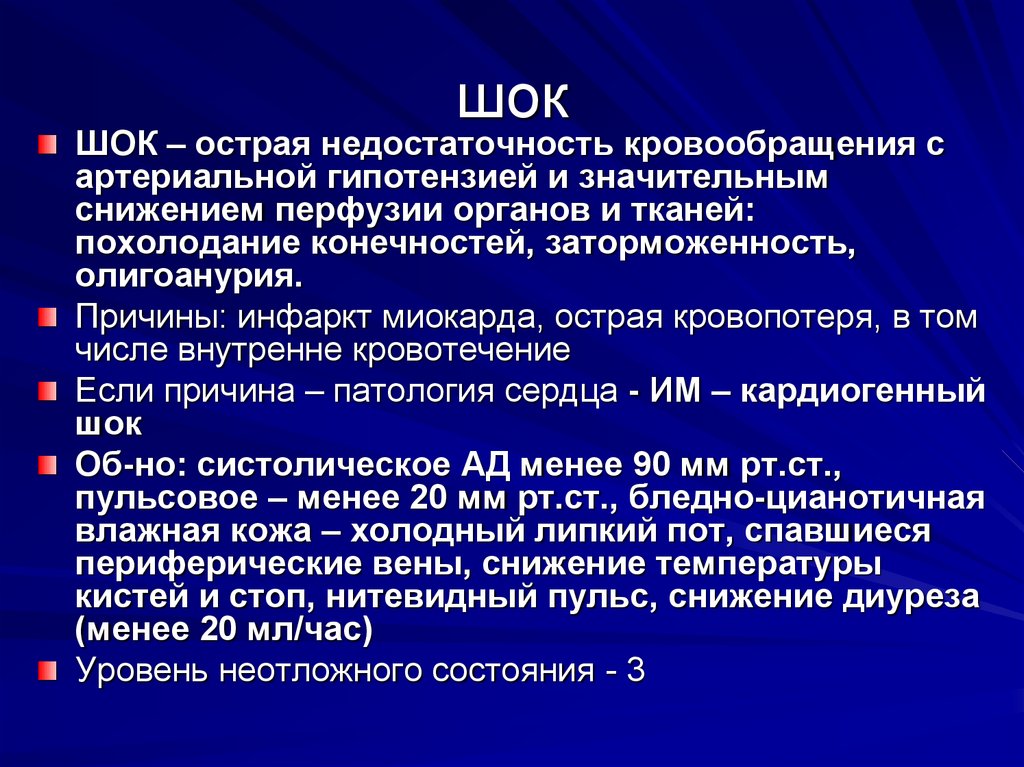

8. шок

ШОК – острая недостаточность кровообращения сартериальной гипотензией и значительным

снижением перфузии органов и тканей:

похолодание конечностей, заторможенность,

олигоанурия.

Причины: инфаркт миокарда, острая кровопотеря, в том

числе внутренне кровотечение

Если причина – патология сердца - ИМ – кардиогенный

шок

Об-но: систолическое АД менее 90 мм рт.ст.,

пульсовое – менее 20 мм рт.ст., бледно-цианотичная

влажная кожа – холодный липкий пот, спавшиеся

периферические вены, снижение температуры

кистей и стоп, нитевидный пульс, снижение диуреза

(менее 20 мл/час)

Уровень неотложного состояния - 3

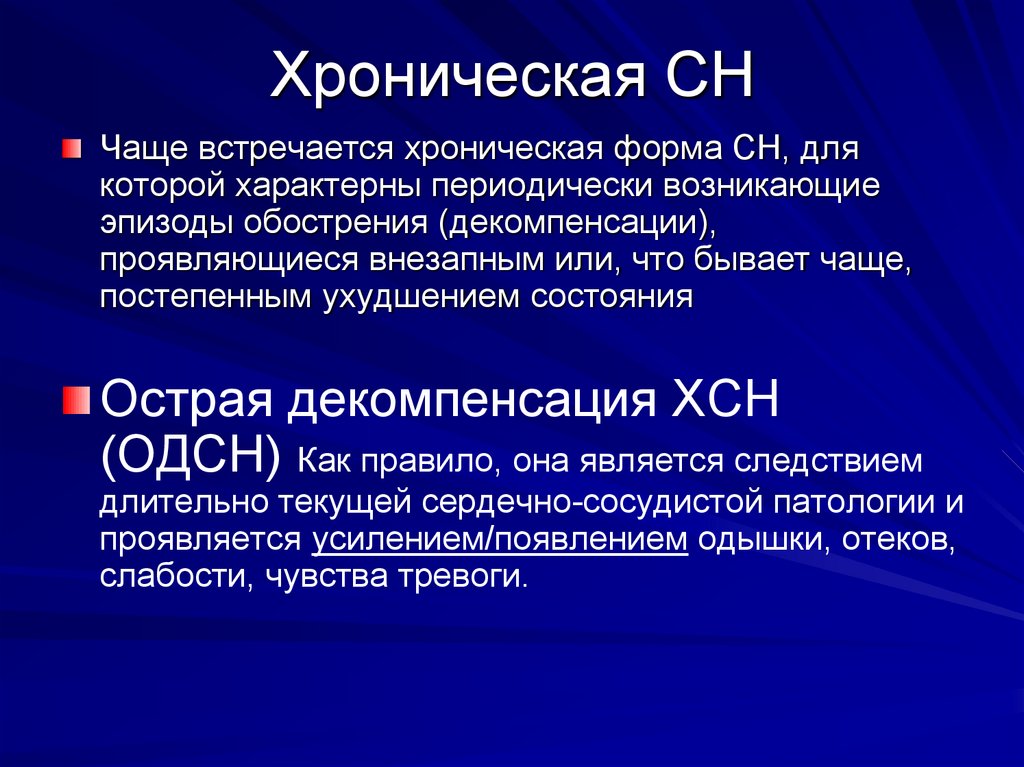

9. Хроническая СН

Чаще встречается хроническая форма СН, длякоторой характерны периодически возникающие

эпизоды обострения (декомпенсации),

проявляющиеся внезапным или, что бывает чаще,

постепенным ухудшением состояния

Острая декомпенсация ХСН

(ОДСН) Как правило, она является следствием

длительно текущей сердечно-сосудистой патологии и

проявляется усилением/появлением одышки, отеков,

слабости, чувства тревоги.

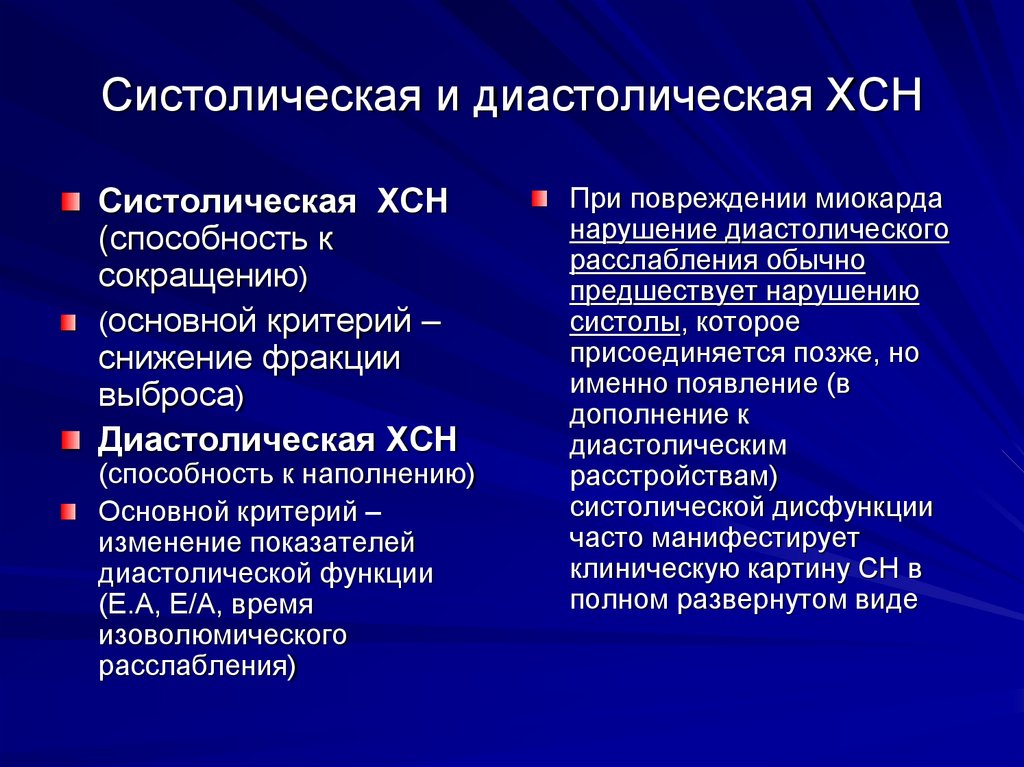

10. Систолическая и диастолическая ХСН

Систолическая ХСН(способность к

сокращению)

(основной критерий –

снижение фракции

выброса)

Диастолическая ХСН

(способность к наполнению)

Основной критерий –

изменение показателей

диастолической функции

(Е.А, Е/А, время

изоволюмического

расслабления)

При повреждении миокарда

нарушение диастолического

расслабления обычно

предшествует нарушению

систолы, которое

присоединяется позже, но

именно появление (в

дополнение к

диастолическим

расстройствам)

систолической дисфункции

часто манифестирует

клиническую картину СН в

полном развернутом виде

11. Различия систолической и диастолической СН

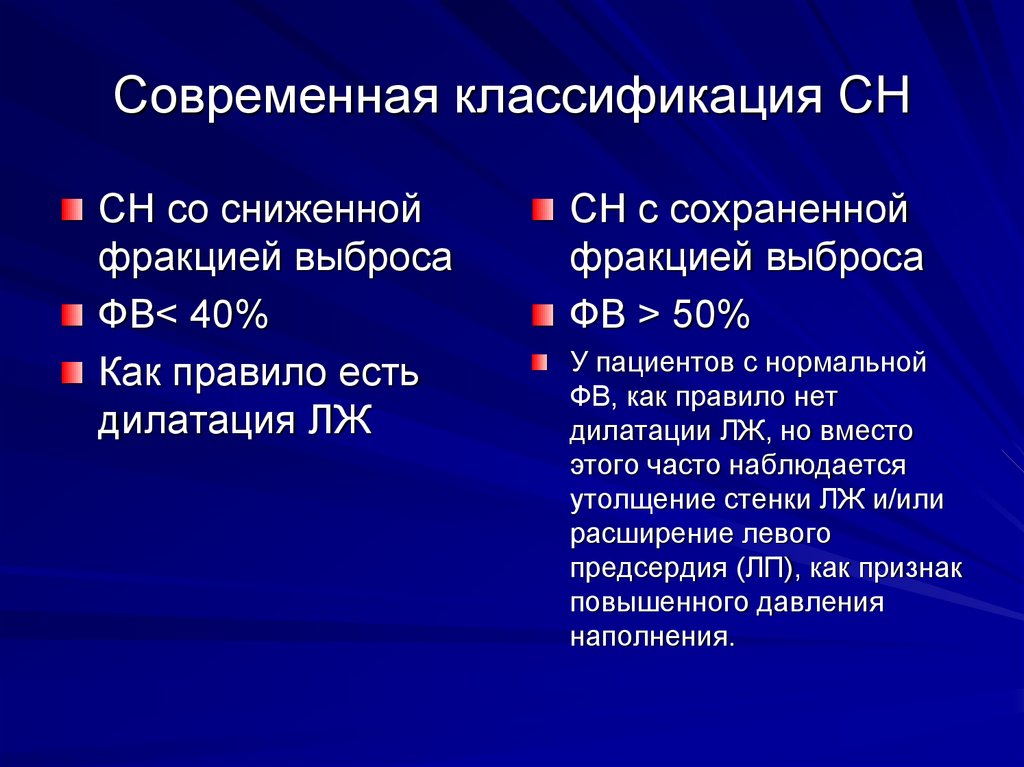

12. Современная классификация СН

СН со сниженнойфракцией выброса

ФВ< 40%

Как правило есть

дилатация ЛЖ

СН с сохраненной

фракцией выброса

ФВ > 50%

У пациентов с нормальной

ФВ, как правило нет

дилатации ЛЖ, но вместо

этого часто наблюдается

утолщение стенки ЛЖ и/или

расширение левого

предсердия (ЛП), как признак

повышенного давления

наполнения.

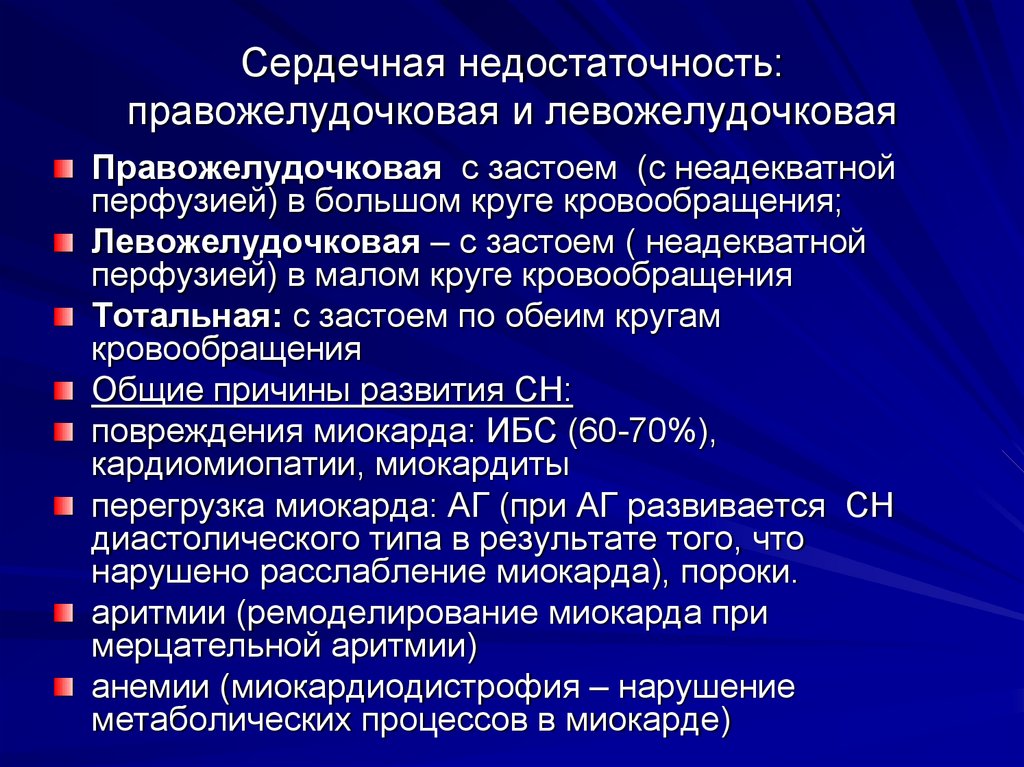

13. Сердечная недостаточность: правожелудочковая и левожелудочковая

Правожелудочковая с застоем (с неадекватнойперфузией) в большом круге кровообращения;

Левожелудочковая – с застоем ( неадекватной

перфузией) в малом круге кровообращения

Тотальная: с застоем по обеим кругам

кровообращения

Общие причины развития СН:

повреждения миокарда: ИБС (60-70%),

кардиомиопатии, миокардиты

перегрузка миокарда: АГ (при АГ развивается СН

диастолического типа в результате того, что

нарушено расслабление миокарда), пороки.

аритмии (ремоделирование миокарда при

мерцательной аритмии)

анемии (миокардиодистрофия – нарушение

метаболических процессов в миокарде)

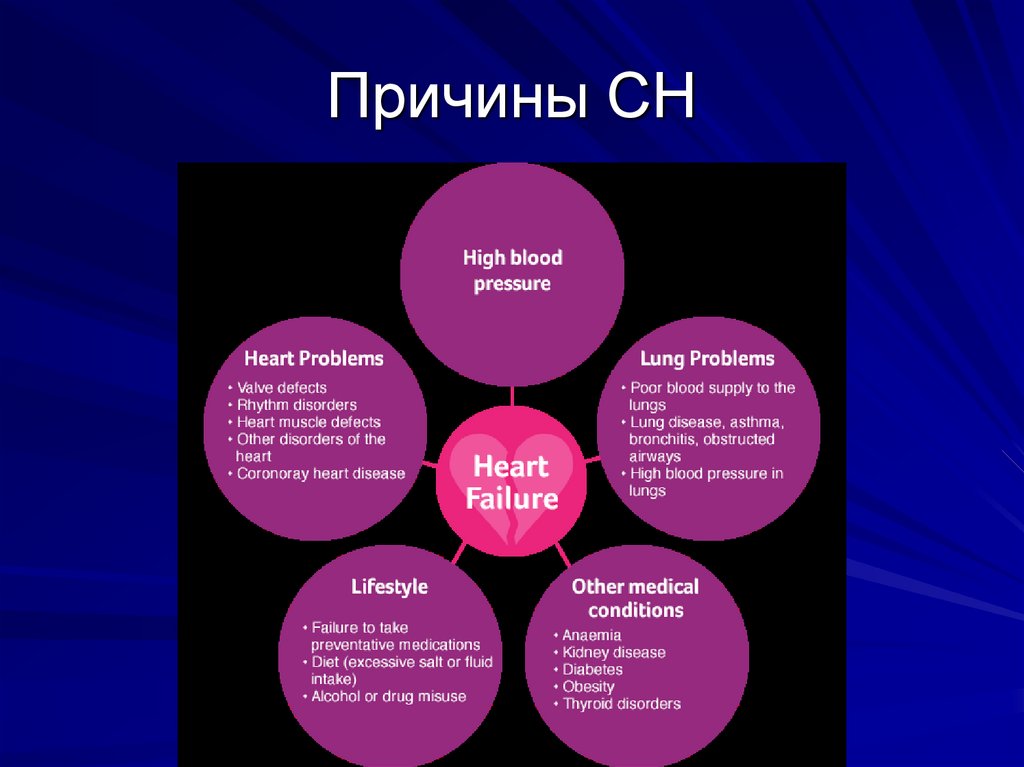

14. Причины СН

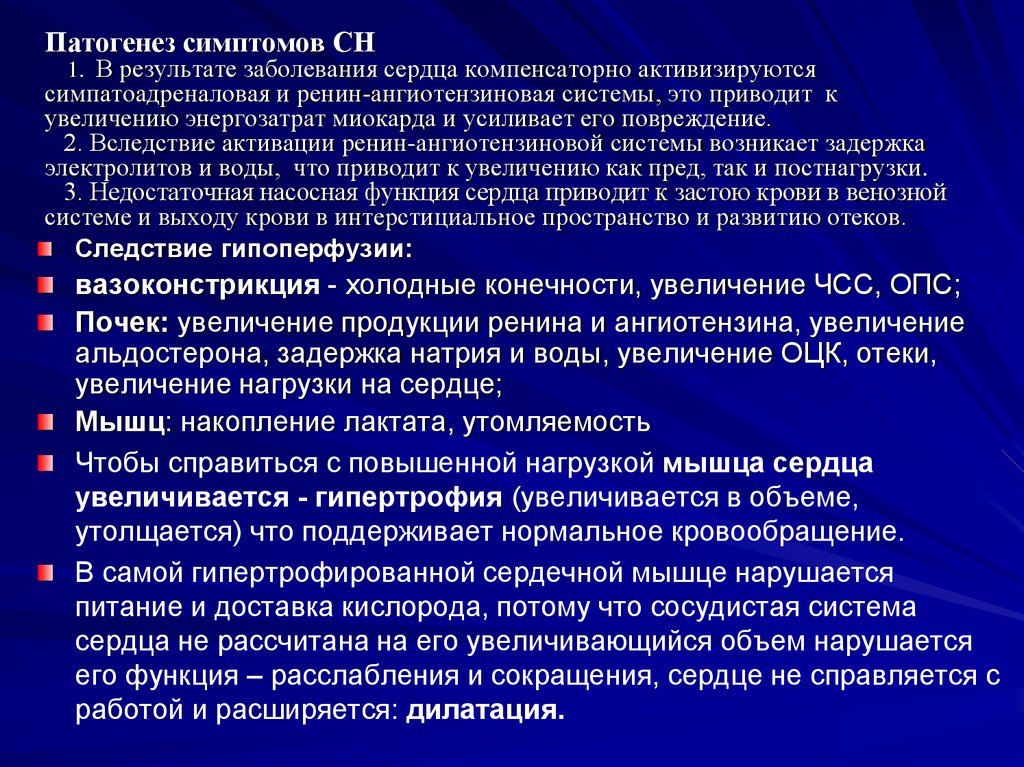

15. Патогенез симптомов СН 1. В результате заболевания сердца компенсаторно активизируются симпатоадреналовая и

ренин-ангиотензиновая системы, это приводит кувеличению энергозатрат миокарда и усиливает его повреждение.

2. Вследствие активации ренин-ангиотензиновой системы возникает задержка

электролитов и воды, что приводит к увеличению как пред, так и постнагрузки.

3. Недостаточная насосная функция сердца приводит к застою крови в венозной

системе и выходу крови в интерстициальное пространство и развитию отеков.

Следствие гипоперфузии:

вазоконстрикция - холодные конечности, увеличение ЧСС, ОПС;

Почек: увеличение продукции ренина и ангиотензина, увеличение

альдостерона, задержка натрия и воды, увеличение ОЦК, отеки,

увеличение нагрузки на сердце;

Мышц: накопление лактата, утомляемость

Чтобы справиться с повышенной нагрузкой мышца сердца

увеличивается - гипертрофия (увеличивается в объеме,

утолщается) что поддерживает нормальное кровообращение.

В самой гипертрофированной сердечной мышце нарушается

питание и доставка кислорода, потому что сосудистая система

сердца не рассчитана на его увеличивающийся объем нарушается

его функция – расслабления и сокращения, сердце не справляется с

работой и расширяется: дилатация.

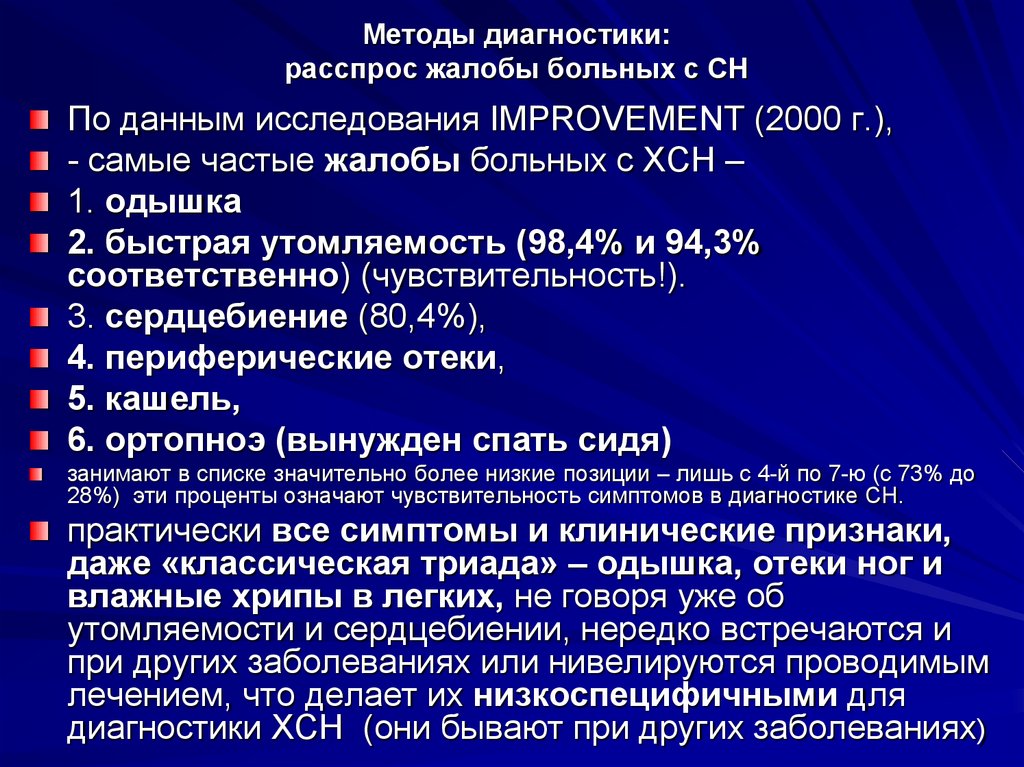

16. Методы диагностики: расспрос жалобы больных с СН

По данным исследования IMPROVEMENT (2000 г.),- самые частые жалобы больных с ХСН –

1. одышка

2. быстрая утомляемость (98,4% и 94,3%

соответственно) (чувствительность!).

3. сердцебиение (80,4%),

4. периферические отеки,

5. кашель,

6. ортопноэ (вынужден спать сидя)

занимают в списке значительно более низкие позиции – лишь с 4-й по 7-ю (с 73% до

28%) эти проценты означают чувствительность симптомов в диагностике СН.

практически все симптомы и клинические признаки,

даже «классическая триада» – одышка, отеки ног и

влажные хрипы в легких, не говоря уже об

утомляемости и сердцебиении, нередко встречаются и

при других заболеваниях или нивелируются проводимым

лечением, что делает их низкоспецифичными для

диагностики ХСН (они бывают при других заболеваниях)

17. Детализация жалоб:

Одышка - не соответствующая условиям в которых находится больной(появление одышки сначала при физической нагрузке, а затем в покое.

В ее основе лежит нарушение диффузии, перфузии альвеол в результате

транссудации жидкости в интерстициальное пространство легких, а затем и в

альвеолы, что стимулирует дыхательный центр, уменьшается при лечении.

Тахипноэ – компенсаторное учащение дыхания (объективный симптом).

Ортопноэ - для обеспечения адекватной вентиляции легких и уменьшения

одышки, больной вынужден принимать положение сидя или полусидя и

спать с высоко приподнятым изголовьем. Это отразится в его жалобах на

проблемы со сном.

Утомляемость – состояние слабости, следующее после эпизода

физического/умственного напряжения и характеризующееся уменьшением

работоспособности и снижением эффективности ответа на физическую или

умственную нагрузку (патогенез - гипоперфузия)

Кашель, сухой или с выделением небольшого количества светлой

мокроты, иногда и крови - застойные явления в малом круге

Сердцебиение возникающее при и после физической нагрузки, еды, в

горизонтальном положении - в условиях, требующих усиления работы

сердца (компенсация снижения УО)

18. Детализация жалоб

при правожелудочковой СН характерны отеки.Вначале отеки появляются на стопах и голенях.

Вечером, после физической нагрузки, исчезают к утру. Пациент

их замечает и сам может обратиться по поводу отеков. Затем

развиваются водянка полостей: асцит, гидроторакс.

тяжесть в правом подреберье обусловлена

застойными явлениями в печени, ее постепенным

увеличением.

застойные явления в большом круге вызывают

нарушения функции ЖКТ: снижение аппетита, тошнота,

метеоризм, склонность к запорам.

при присоединении застойных явлений в большом круге

кровообращения появляются жалобы на уменьшение

количества мочи (олигурия), выделение ее

преимущественно ночью (никтурия)

изменение состояния ЦНС: утомляемость, слабость,

расстройства сна - очень характерный симптом бессонница, снижение настроения

19. Анамнез заболевания и жизни

Анамнез заболевания: характерно постепенноеразвитие и нарастание симптомов: с одышки при

физической нагрузке, затем приступы ночной одышки,

затем одышка в покое. Параллельно присоединяются

другие жалобы и клинические симптомы (физикальные

проявления).

Факторы, способствующие декомпенсации СН: ОРЗ.

повышение АД, появление нарушения ритма

Остро возникшая СН – астматический вариант ОКС (ИМ),

гипертонический криз

Анамнез жизни: для ХСН необходимо наличие

заболевания: перенесенные заболевания, применяемое

лечение. Как правило, СН не встречается у пациентов

без предшествующего анамнеза заболевания: ИБС, АГ,

миокардиты, пороки, нарушения ритма сердца. 60 - 70%

всех причин СН составляет ИБС и АГ

20. Данные осмотра в диагностике СН (sign):

Общий осмотр:Положение: ортопноэ

цианоз: цианоз губ и ногтей, синюшная окраска слизистых

оболочек и кожи возникает при содержании в крови

восстановленного гемоглобина более 50г/л. Просвечивая через

кожные покровы, темная кровь придает им синюшный оттенок,

особенно там, где кожа тонкая (губы, щеки, уши, кончики пальцев).

Основная причина такого акроцианоза – это замедление

кровотока и повышение утилизации кислорода тканями.

Характерны синюшные и холодные на ощупь руки,

набухание шейных вен: Угол рукоятки грудины находится на на 5

см выше уровня правого предсердия. Таким, образом, если

верхняя граница расширенной

яремной вены находится на 3

см выше уровня угла грудины, то центральное венозное давление

составляет 5+3=8 см. Это норма. Вернее – это верхний предел

нормы. Поэтому выявление расширенных югулярных вен выше

чем на 1/3 шеи в положении сидя или полусидя ( то есть с

изголовьем 45 градусов)– это признаки затруднения наполнения

правого предсердия, и видимо, затруднение опорожнения правого

желудочка.

21. Набухание, пульсация шейных вен при сердечной недостаточности

Характерный признак повышения венозного давления - набухание шейных вен. Внорме пульсация шейных вен прослеживается не более чем на 4 см над углом

грудины (при поднятом на 45 градусов изголовье кровати), что соответствует

давлению в правом предсердии менее 10 см вод. ст.

При правожелудочковой сердечной недостаточности венозное давление

повышается, и пульсация может доходить до угла нижней челюсти.

Изредка венозное давление повышается настолько, что набухают вены под языком и

на тыле кистей.

Симптом Куссмауля - это набухание шейных вен на вдохе, он встречается при

тяжелой правожелудочковой сердечной недостаточности, констриктивном

перикардите.

При легкой правожелудочковой недостаточности венозное давление в покое может

быть нормальным, однако выявляется гепатоюгулярный рефлюкс - набухание

шейных вен при надавливании на правое подреберье (давить надо осторожно, но

достаточно сильно в течение 1 мин, в это время больной нормально дышит и не

натуживается).

В норме надавливание на подреберье или на живот почти не отражается на

давлении в шейных венах, а при правожелудочковой недостаточности возросший

венозный возврат вызывает повышение венозного давления.

22. Осмотр яремных вен (правожелудочковая СН)

Расположите пациента так, чтобы вены максимально наполнились и стали видны, инаправьте по касательной к коже пучок света. Венозный пульс можно оценить только

при осмотре, но не при пальпации.

Очень важно соблюдать следующие правила: • Голова пациента должна располагаться

так, чтобы мышцы шеи были полностью расслаблены и не пережимали яремные вены.

• Туловище пациента должно быть приподнято, чтобы уровень столба крови во

внутренней яремной вене оказался выше ключицы, но не достигал угла нижней

челюсти. Угол наклона кровати будет зависеть от величины ЦВД.

При нормальном ЦВД этот угол составляет 30°- 45°. • При повышенном ЦВД

потребуется угол наклона > 45°. Больных с тяжелым венозным застоем иногда

приходится усаживать прямо и просить глубоко вдохнуть, чтобы уровень столба крови

снизился, и проявилась венозная пульсация. У некоторых пациентов пульсация вен

может быть наиболее выражена позади углов нижних челюстей и проявляться

дрожанием мочек ушей. • При очень высоком ЦВД внутренние яремные вены

переполнены настолько, что пульсация не видна, даже когда больной стоит. В таких

случаях существует риск не распознать высокое венозное давление и расценить его

как нормальное. • При низком ЦВД угол наклона кровати составляет 0°-30°. • При очень

низком ЦВД шейные вены запустевают настолько, что их пульсация не видна, даже

когда пациент лежит на абсолютно ровной поверхности.

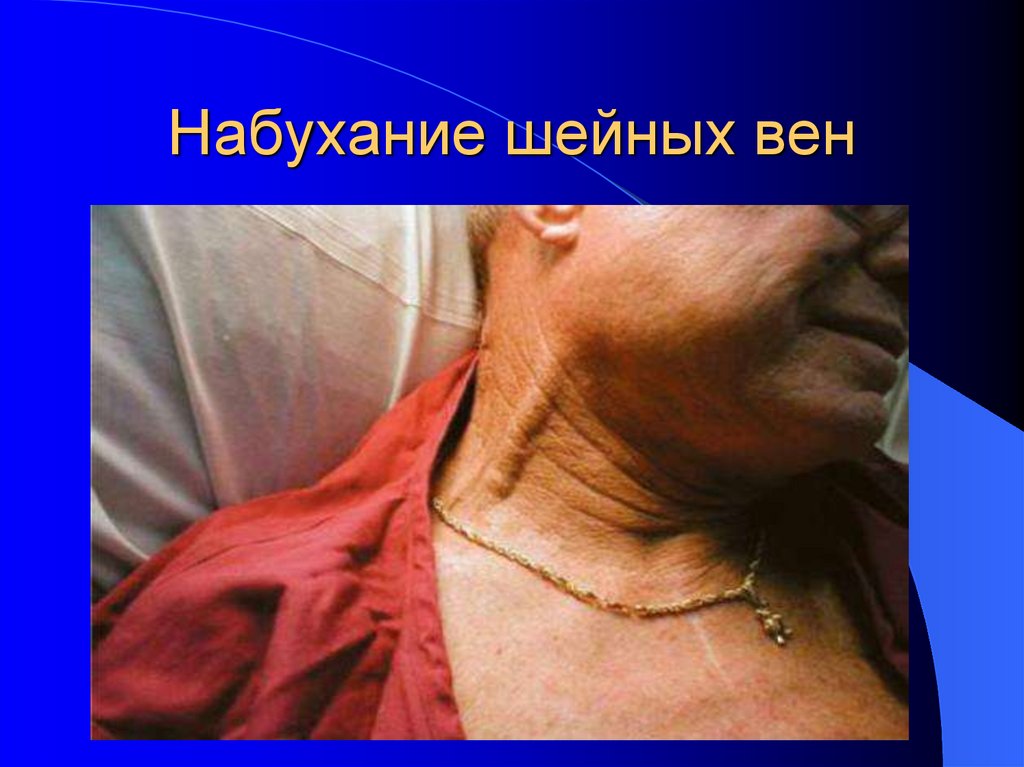

23. Набухание шейных вен

24. Общий осмотр

Положительный венный пульс. Не существует клапанов,отделяющих правое предсердие от верхней полой вены и яремных

вен. Таким, образом, при сокращении правого предсердия кровь

выталкивается не только в правый желудочек, но и в верхнюю

полую вену. У здоровых людей эта волна сокращения правого

предсердия настолько мала, что ее невозможно увидеть глазом. Но

в условиях патологии ее можно увидеть, а при наличии

недостаточности трикуспидального клапана – волна

совпадает с пульсом на сонной артерии.

Визуально и пальпаторно могут определяться отеки нижних

конечностей у амбулаторных больных ямки при надавливании

появляются на голенях и стопах, а у лежачих больных – на

крестце. Отеки, обусловленные СН являются

двухсторонними. Асимметричные отеки характерны для

венозной патологии.

По мере прогрессирования ХСН наблюдается прогрессирующее

снижение массы тела пациента. Развивается сердечная

кахексия: больной как бы высыхает: возникает атрофия мышц

конечностей в сочетании с увеличенным животом. Развиваются

трофические изменения голеней в виде истончения кожи, сухости,

пигментации. При выраженных отеках кожа может лопаться и

появляется лимфорея.

25. ФИЗИКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СН: изменения со стороны с/с системы (пальпация и перкуссия)

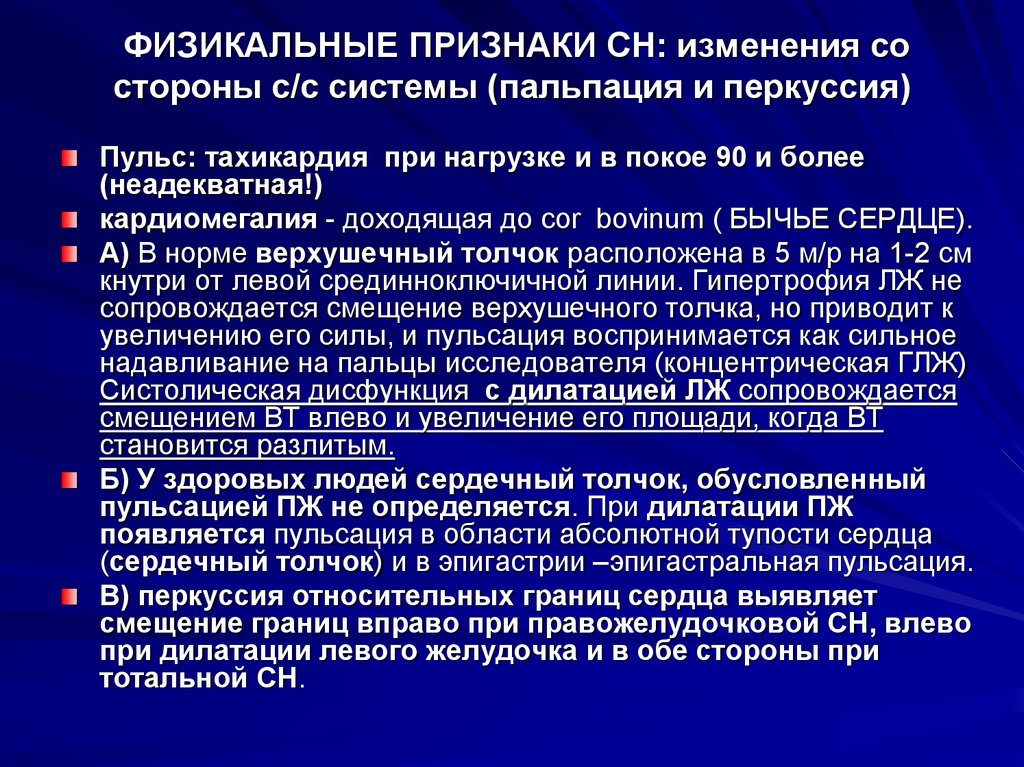

Пульс: тахикардия при нагрузке и в покое 90 и более(неадекватная!)

кардиомегалия - доходящая до cor bovinum ( БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ).

А) В норме верхушечный толчок расположена в 5 м/р на 1-2 см

кнутри от левой срединноключичной линии. Гипертрофия ЛЖ не

сопровождается смещение верхушечного толчка, но приводит к

увеличению его силы, и пульсация воспринимается как сильное

надавливание на пальцы исследователя (концентрическая ГЛЖ)

Систолическая дисфункция с дилатацией ЛЖ сопровождается

смещением ВТ влево и увеличение его площади, когда ВТ

становится разлитым.

Б) У здоровых людей сердечный толчок, обусловленный

пульсацией ПЖ не определяется. При дилатации ПЖ

появляется пульсация в области абсолютной тупости сердца

(сердечный толчок) и в эпигастрии –эпигастральная пульсация.

В) перкуссия относительных границ сердца выявляет

смещение границ вправо при правожелудочковой СН, влево

при дилатации левого желудочка и в обе стороны при

тотальной СН.

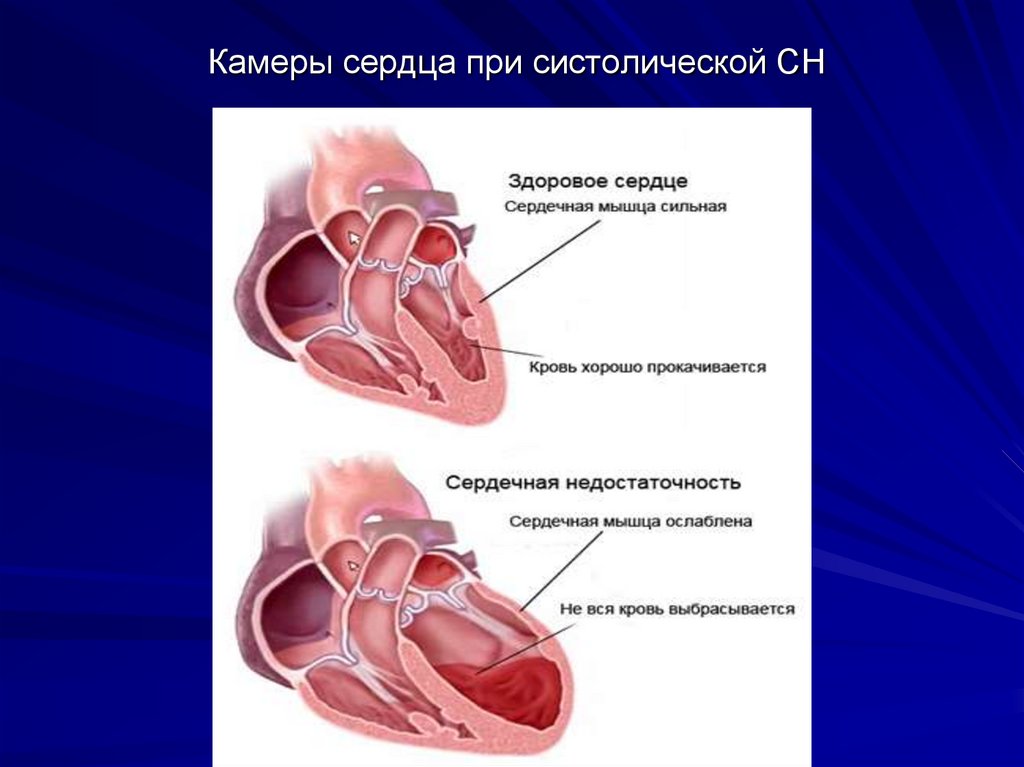

26. Камеры сердца при систолической СН

27. Данные аускультации сердца при СН

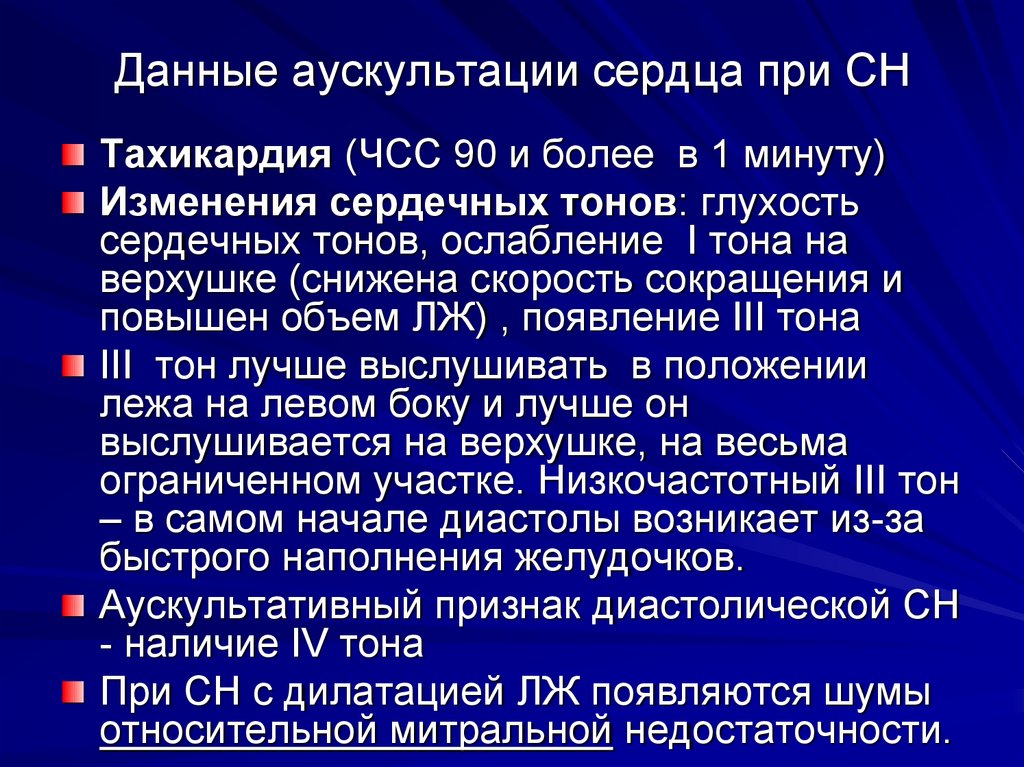

Тахикардия (ЧСС 90 и более в 1 минуту)Изменения сердечных тонов: глухость

сердечных тонов, ослабление I тона на

верхушке (снижена скорость сокращения и

повышен объем ЛЖ) , появление III тона

III тон лучше выслушивать в положении

лежа на левом боку и лучше он

выслушивается на верхушке, на весьма

ограниченном участке. Низкочастотный III тон

– в самом начале диастолы возникает из-за

быстрого наполнения желудочков.

Аускультативный признак диастолической СН

- наличие IV тона

При СН с дилатацией ЛЖ появляются шумы

относительной митральной недостаточности.

28. При обследовании системы органов дыхания:

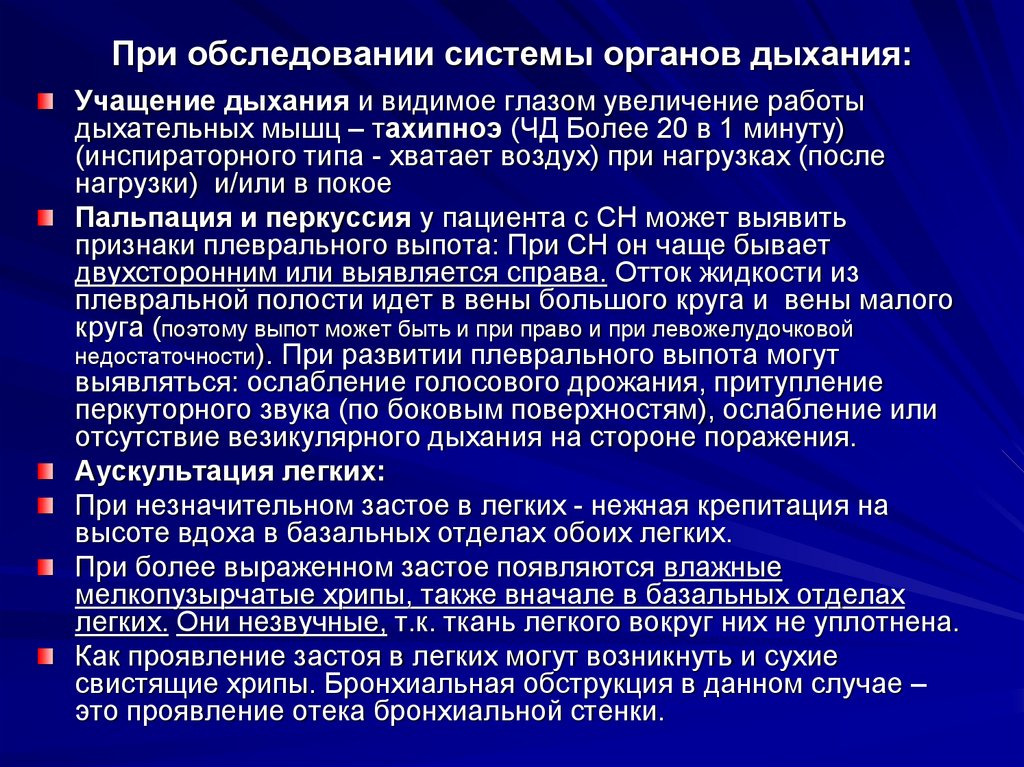

Учащение дыхания и видимое глазом увеличение работыдыхательных мышц – тахипноэ (ЧД Более 20 в 1 минуту)

(инспираторного типа - хватает воздух) при нагрузках (после

нагрузки) и/или в покое

Пальпация и перкуссия у пациента с СН может выявить

признаки плеврального выпота: При СН он чаще бывает

двухсторонним или выявляется справа. Отток жидкости из

плевральной полости идет в вены большого круга и вены малого

круга (поэтому выпот может быть и при право и при левожелудочковой

недостаточности). При развитии плеврального выпота могут

выявляться: ослабление голосового дрожания, притупление

перкуторного звука (по боковым поверхностям), ослабление или

отсутствие везикулярного дыхания на стороне поражения.

Аускультация легких:

При незначительном застое в легких - нежная крепитация на

высоте вдоха в базальных отделах обоих легких.

При более выраженном застое появляются влажные

мелкопузырчатые хрипы, также вначале в базальных отделах

легких. Они незвучные, т.к. ткань легкого вокруг них не уплотнена.

Как проявление застоя в легких могут возникнуть и сухие

свистящие хрипы. Бронхиальная обструкция в данном случае –

это проявление отека бронхиальной стенки.

29. Пальпация и перкуссия живота

При перкуссиии и пальпации животаопределяется увеличенная болезненная

мягкая печень, которая при длительно

существующем застое становится плотной и

малоболезненной.

Селезенка обычно не увеличивается, если

нет выраженной портальной гипертензии.

При длительной и тяжелой ХСН развивается

портальная гипертензия и как е следствие

асцит

30. Наиболее характерные клинические физиальные симптомы ХСН

Тахикардия (99%)Пульсация яремных вен (97%)

Ритм галопа (III тон) – 95%

Периферические отеки – 93%

Хрипы в легких 91 %

31. Клинические варианты СН

Левожелудочковая СН: одышка,ортопноэ, тахипноэ, влажные хрипы в

легких, гидроторакс

Правожелудочковая СН: расширение

яремных вен, периферические отеки,

увеличение печени и асцит,

протеинурия, диспептические явления и

сердечная кахексия.

32. Клинические симптомы ХСН

33. Опорные точки в постановке диагноза ХСН:

1) характерные жалобы больного;2) данные физикального обследования

(осмотр, пальпация, перкуссия

аускультация);

3) данные объективных

(инструментальных) методов

обследования

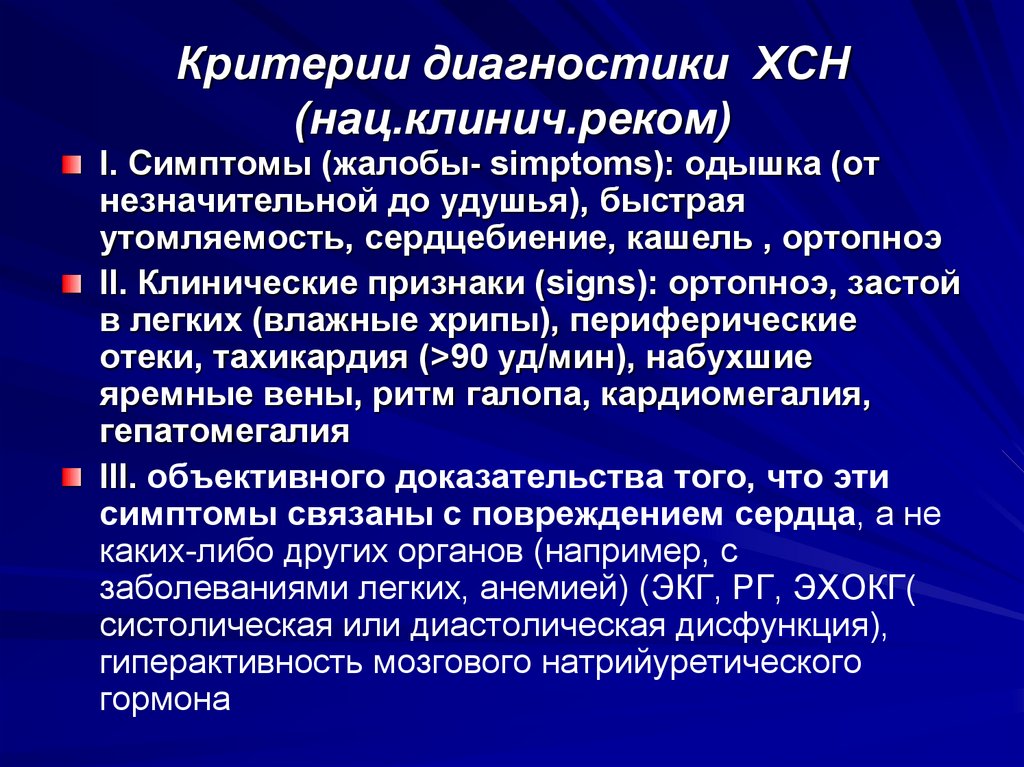

34. Критерии диагностики ХСН (нац.клинич.реком)

I. Симптомы (жалобы- simptoms): одышка (отнезначительной до удушья), быстрая

утомляемость, сердцебиение, кашель , ортопноэ

II. Клинические признаки (signs): ортопноэ, застой

в легких (влажные хрипы), периферические

отеки, тахикардия (>90 уд/мин), набухшие

яремные вены, ритм галопа, кардиомегалия,

гепатомегалия

III. объективного доказательства того, что эти

симптомы связаны с повреждением сердца, а не

каких-либо других органов (например, с

заболеваниями легких, анемией) (ЭКГ, РГ, ЭХОКГ(

систолическая или диастолическая дисфункция),

гиперактивность мозгового натрийуретического

гормона

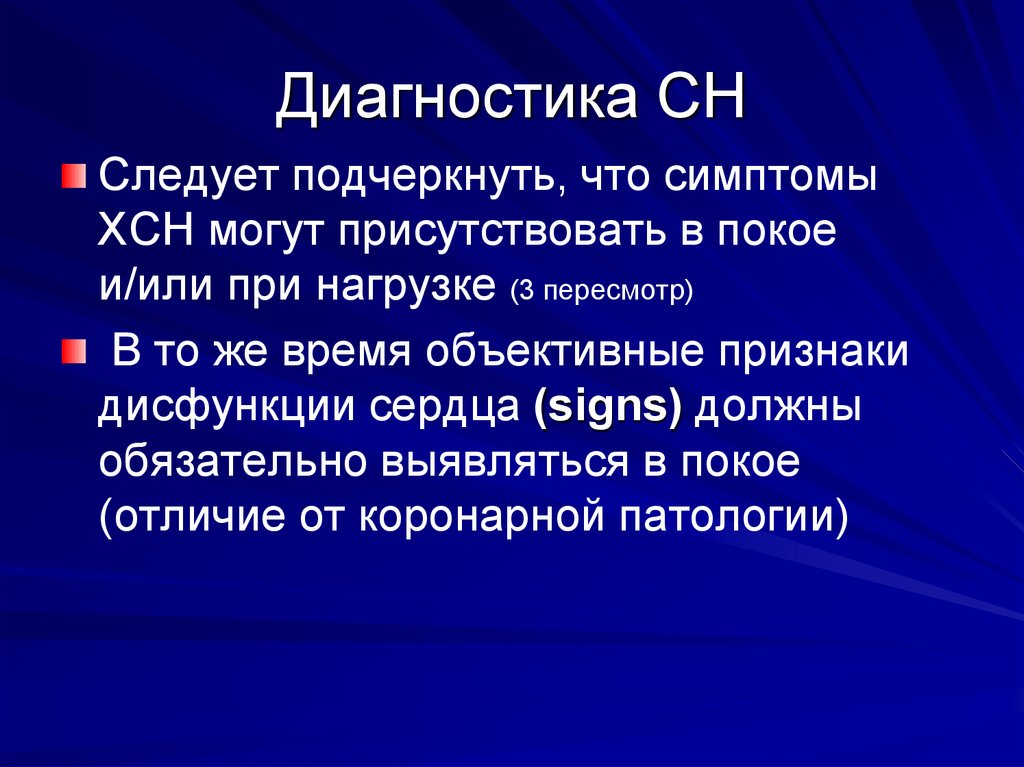

35. Диагностика СН

Следует подчеркнуть, что симптомыХСН могут присутствовать в покое

и/или при нагрузке (3 пересмотр)

В то же время объективные признаки

дисфункции сердца (signs) должны

обязательно выявляться в покое

(отличие от коронарной патологии)

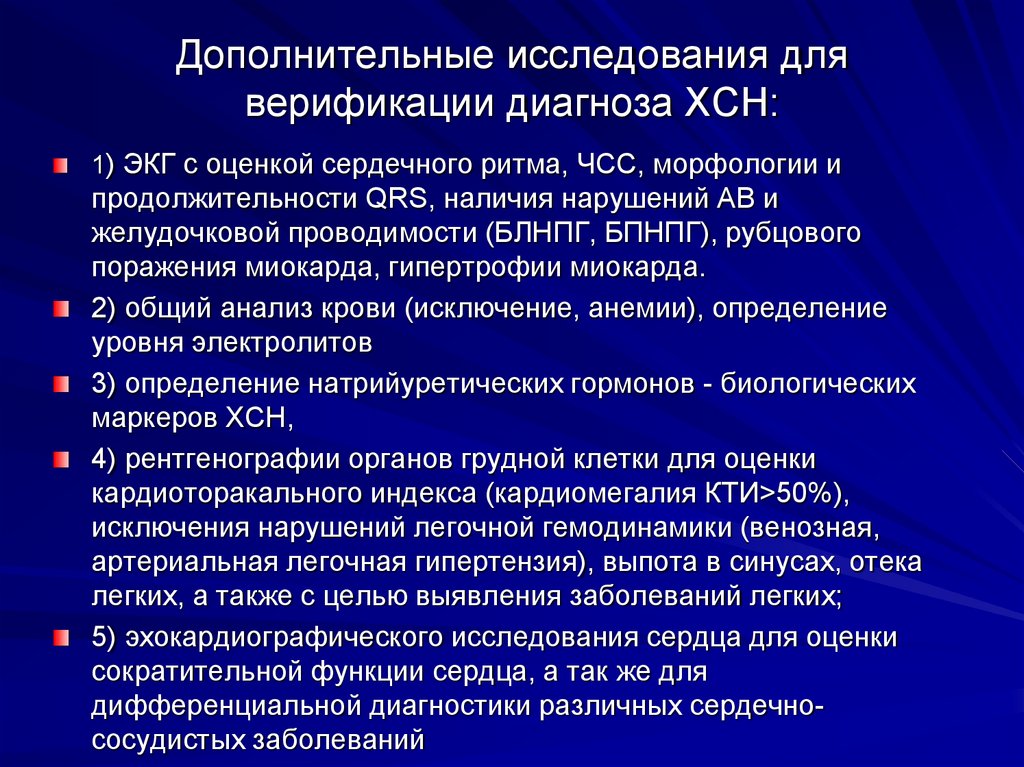

36. Дополнительные исследования для верификации диагноза ХСН:

1) ЭКГ с оценкой сердечного ритма, ЧСС, морфологии ипродолжительности QRS, наличия нарушений АВ и

желудочковой проводимости (БЛНПГ, БПНПГ), рубцового

поражения миокарда, гипертрофии миокарда.

2) общий анализ крови (исключение, анемии), определение

уровня электролитов

3) определение натрийуретических гормонов - биологических

маркеров ХСН,

4) рентгенографии органов грудной клетки для оценки

кардиоторакального индекса (кардиомегалия КТИ>50%),

исключения нарушений легочной гемодинамики (венозная,

артериальная легочная гипертензия), выпота в синусах, отека

легких, а также с целью выявления заболеваний легких;

5) эхокардиографического исследования сердца для оценки

сократительной функции сердца, а так же для

дифференциальной диагностики различных сердечнососудистых заболеваний

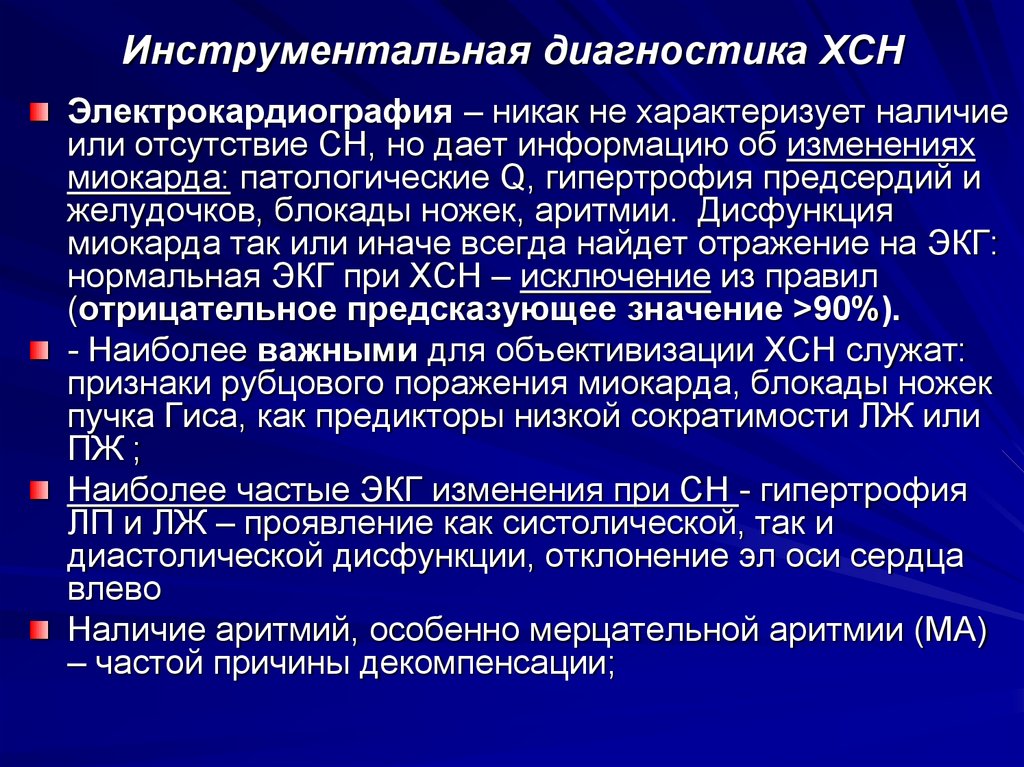

37. Инструментальная диагностика ХСН

Электрокардиография – никак не характеризует наличиеили отсутствие СН, но дает информацию об изменениях

миокарда: патологические Q, гипертрофия предсердий и

желудочков, блокады ножек, аритмии. Дисфункция

миокарда так или иначе всегда найдет отражение на ЭКГ:

нормальная ЭКГ при ХСН – исключение из правил

(отрицательное предсказующее значение >90%).

- Наиболее важными для объективизации ХСН служат:

признаки рубцового поражения миокарда, блокады ножек

пучка Гиса, как предикторы низкой сократимости ЛЖ или

ПЖ ;

Наиболее частые ЭКГ изменения при СН - гипертрофия

ЛП и ЛЖ – проявление как систолической, так и

диастолической дисфункции, отклонение эл оси сердца

влево

Наличие аритмий, особенно мерцательной аритмии (МА)

– частой причины декомпенсации;

38. инструментальная диагностика ХСН

Рентгенография органов грудной клеткиГлавное внимание при подозрении на ХСН

следует уделять кардиомегалии (кардиоторакальный индекс >50%) и венозному

легочному застою. Кардиомегалия –

свидетельство вовлеченности сердца в

патологический процесс.

Наличие венозного застоя и его динамика

могут быть использованы для характеристики

тяжести заболевания и служить объективным

критерием эффективности терапии.

39.

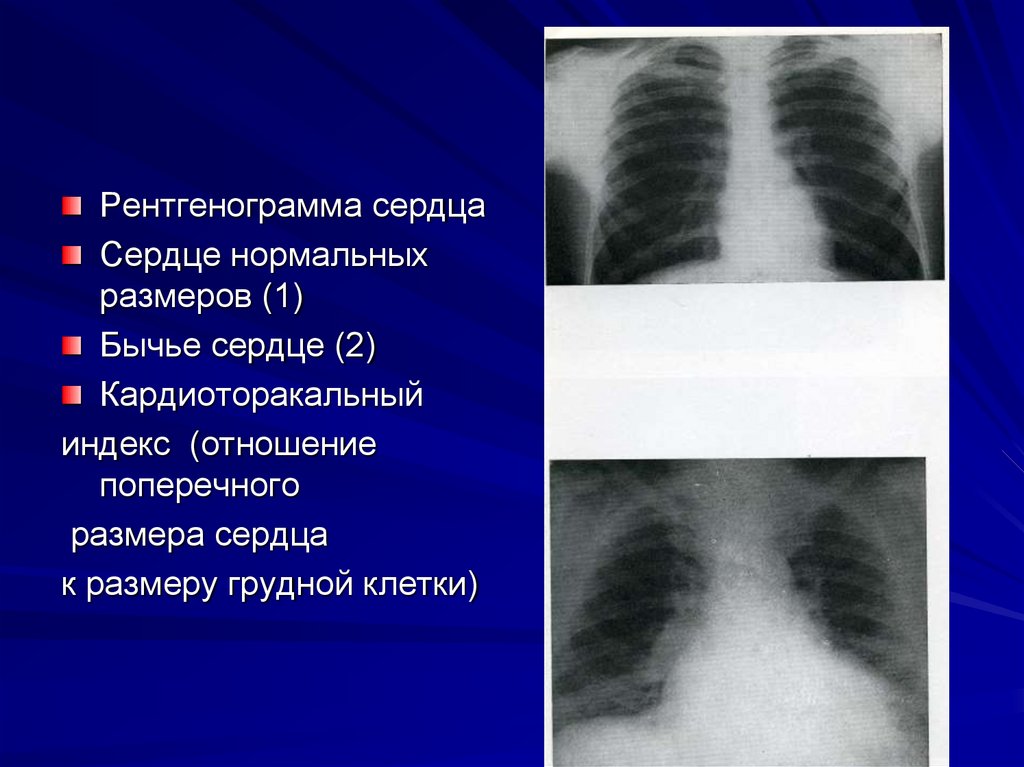

Рентгенограмма сердцаСердце нормальных

размеров (1)

Бычье сердце (2)

Кардиоторакальный

индекс (отношение

поперечного

размера сердца

к размеру грудной клетки)

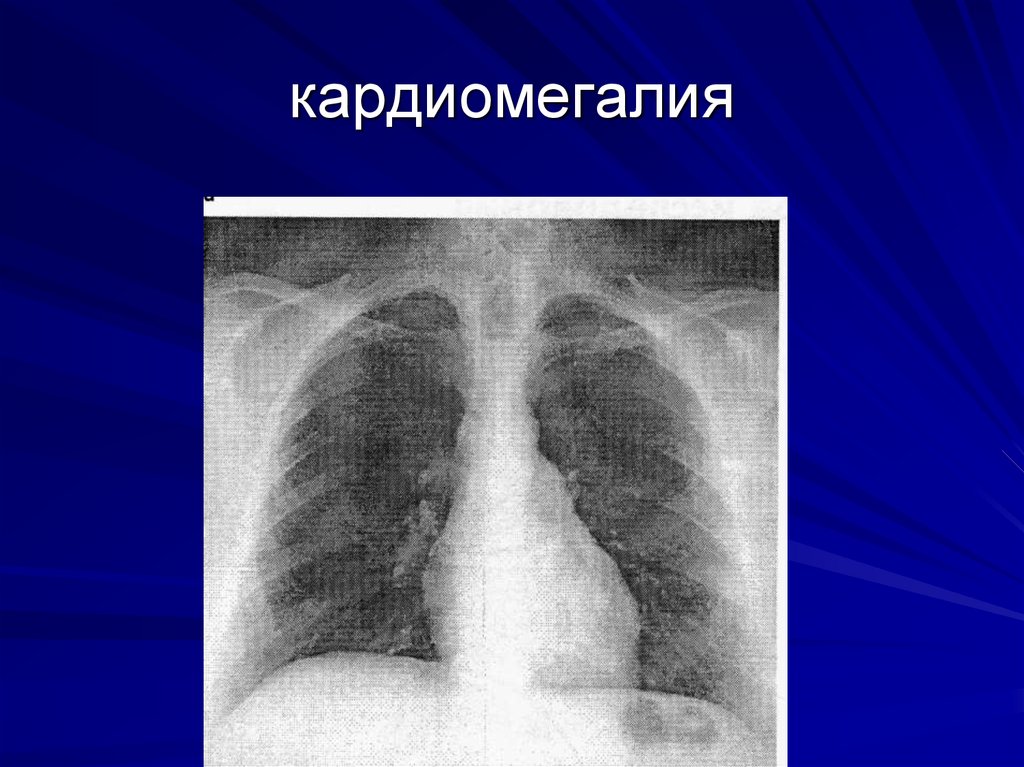

40. кардиомегалия

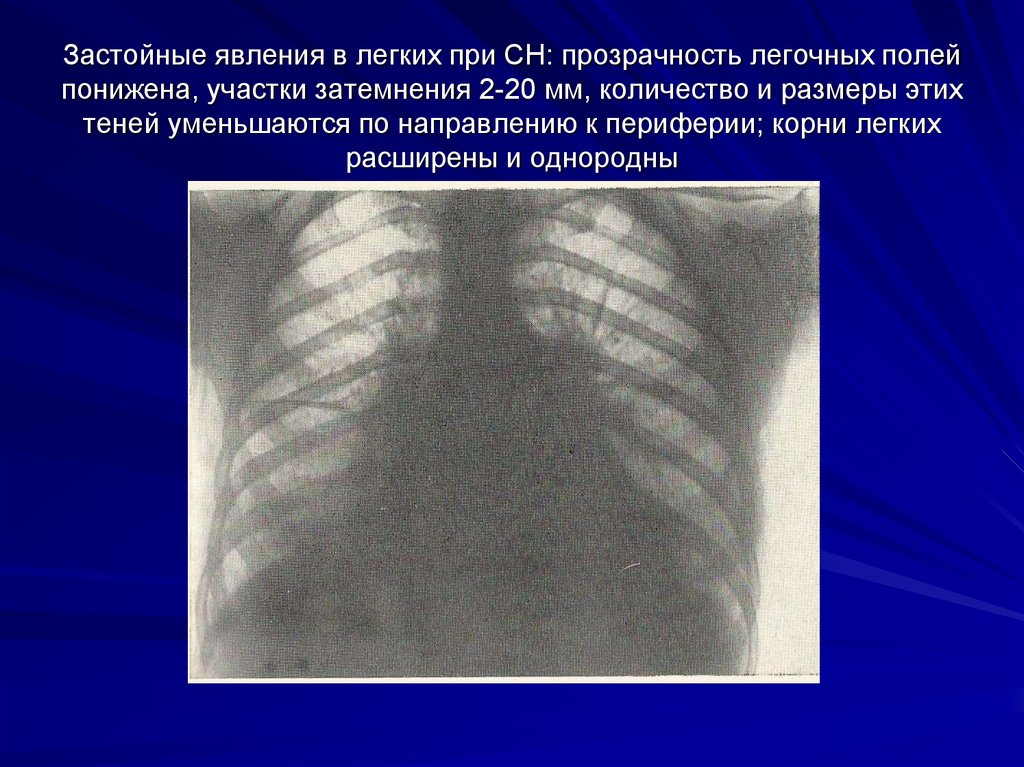

41. Застойные явления в легких при СН: прозрачность легочных полей понижена, участки затемнения 2-20 мм, количество и размеры этих

теней уменьшаются по направлению к периферии; корни легкихрасширены и однородны

42. Анализы крови и мочи при СН

Гематологический и биохимический анализы и общийанализ мочи не характеризуют наличие СН, но могут

говорить о ее причине.

общий анализ мочи: при застойных явлениях в

почках появляется протеинурия + исключение

патологии почек как причины отеков (Нац.

рекомендации, 2013)

43. определение мозгового натрийуретического гормона (NT-proBNP) - биологический маркер ХСН и ОСН В настоящее время известны

предсердный (ПНП), мозговой (МНП)и N-концевой предшественник мозгового (N-проМНП),

Мозговой натрийуретический пептид назван так, потому что он первоначально был выделен из головного

мозга свиньи, хотя у людей он синтезируется в основном в желудочках сердца.

Нормальный уровень мозгового натрийуретического пептида обладает

высокой отрицательной прогностической способностью (>90 %) в

диагностике СН.

Это связано с тем, что натрийуретические пептиды секретируется в

желудочках сердца, непосредственно отражая нагрузку на миокард,

конечно-диастолическое давление

Нормальный уровень предсердный натрийуретических гормонов у

нелеченных больных практически позволяет исключить поражение

сердца, что делает диагноз ХСН маловероятным.

Уровень МНП менее 100 пг/мл при наличии острой одышки позволяет предсказать

отсутствие сердечной недостаточности с вероятностью 89% .

Концентрация МНП в плазме крови выше 400 пг/мл подтверждает диагноз ХСН в

95% случаев.

показатели также используются для контроля эффективности лечения.

44. Возможности ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ в диагностике ХСН

Возможности ЭхоКГ и допплерЭхоКГ в диагностике ХСНУточнение причины и

осложняющих

моментов:

Оценка в покое и

динамике:

поражения миокарда и

характера дисфункции

(систолическая,

диастолическая,

смешанная)

состояния клапанного

аппарата

изменения эндокарда и

перикарда (вегетации,

тромбы, жидкость в

полости перикарда)

Уточнение глобальной и

региональной

сократимости

размера полостей и

геометрии камер

толщины стенок и

диаметра отверстий

параметров

внутрисердечных

потоков

давления в полостях и

магистральных сосудах

чресклапанного

градиента давления

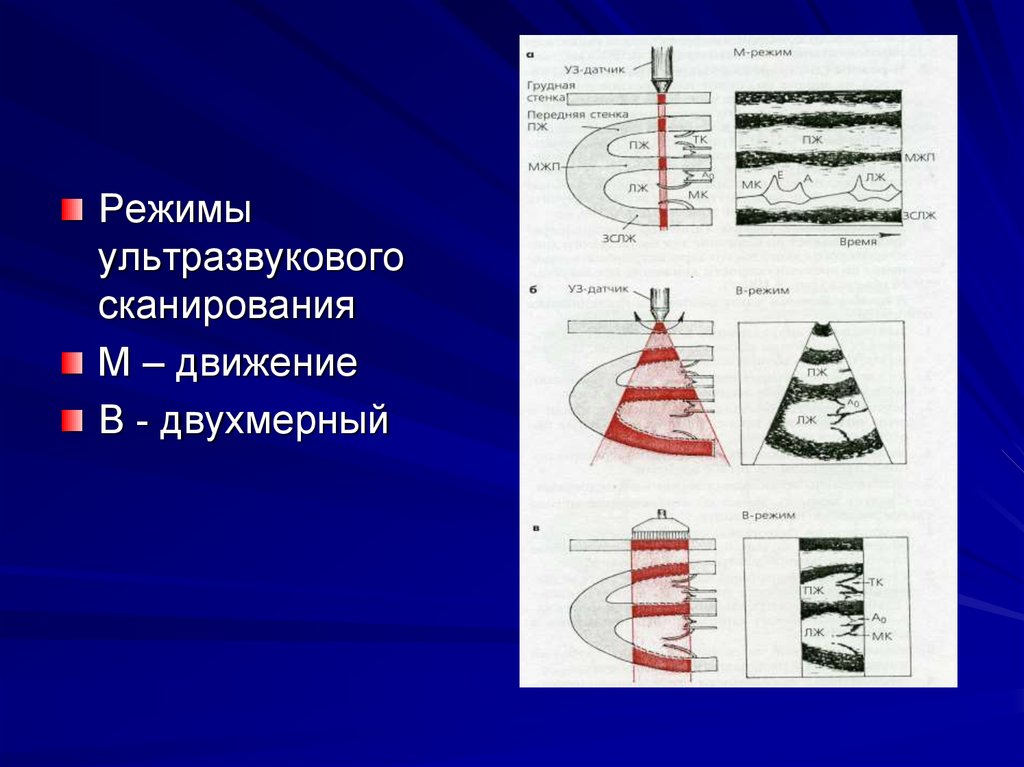

45.

Режимыультразвукового

сканирования

М – движение

В - двухмерный

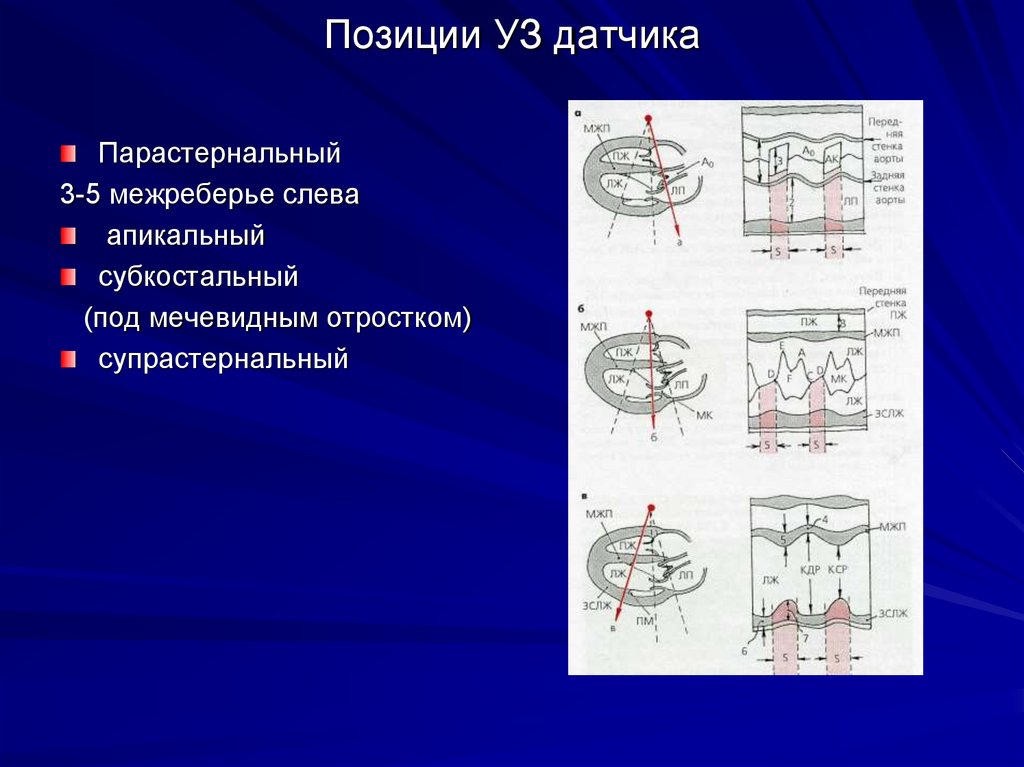

46. Позиции УЗ датчика

Парастернальный3-5 межреберье слева

апикальный

субкостальный

(под мечевидным отростком)

супрастернальный

47. Измерение размеров камер сердца в четырехкамерной позиции

48. Дилатация различных полостей сердца как показатель кардиомегалии (СН)

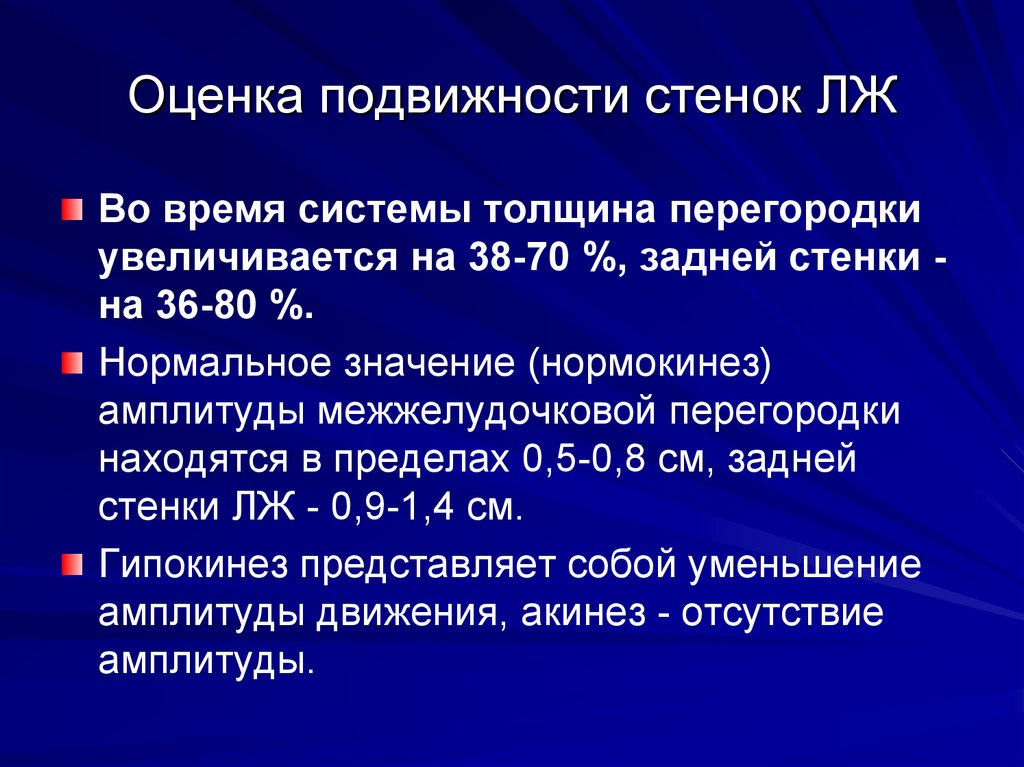

49. Оценка подвижности стенок ЛЖ

Во время системы толщина перегородкиувеличивается на 38-70 %, задней стенки на 36-80 %.

Нормальное значение (нормокинез)

амплитуды межжелудочковой перегородки

находятся в пределах 0,5-0,8 см, задней

стенки ЛЖ - 0,9-1,4 см.

Гипокинез представляет собой уменьшение

амплитуды движения, акинез - отсутствие

амплитуды.

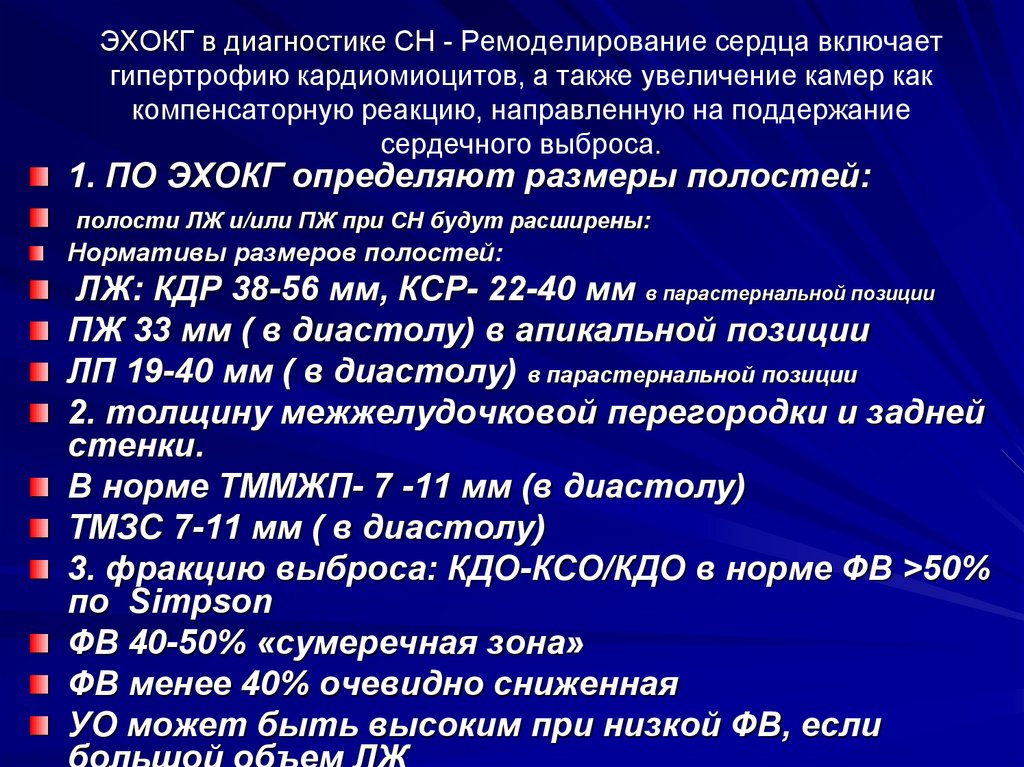

50. ЭХОКГ в диагностике СН - Ремоделирование сердца включает гипертрофию кардиомиоцитов, а также увеличение камер как

компенсаторную реакцию, направленную на поддержаниесердечного выброса.

1. ПО ЭХОКГ определяют размеры полостей:

полости ЛЖ и/или ПЖ при СН будут расширены:

Нормативы размеров полостей:

ЛЖ: КДР 38-56 мм, КСР- 22-40 мм в парастернальной позиции

ПЖ 33 мм ( в диастолу) в апикальной позиции

ЛП 19-40 мм ( в диастолу) в парастернальной позиции

2. толщину межжелудочковой перегородки и задней

стенки.

В норме ТММЖП- 7 -11 мм (в диастолу)

ТМЗС 7-11 мм ( в диастолу)

3. фракцию выброса: КДО-КСО/КДО в норме ФВ >50%

по Simpson

ФВ 40-50% «сумеречная зона»

ФВ менее 40% очевидно сниженная

УО может быть высоким при низкой ФВ, если

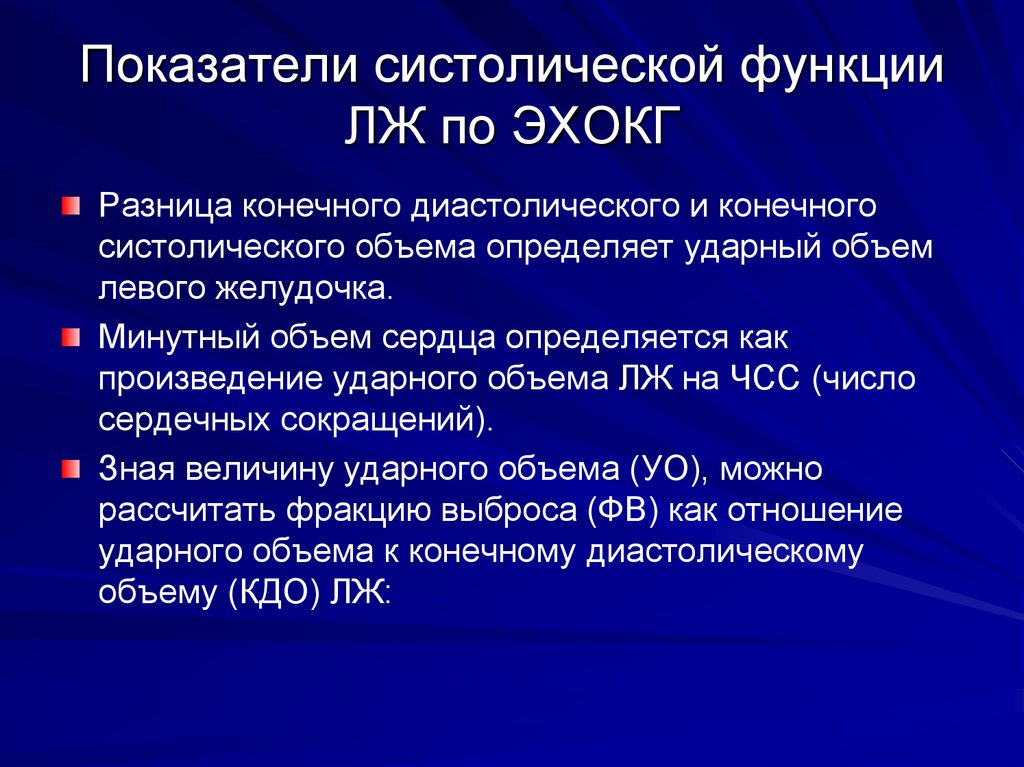

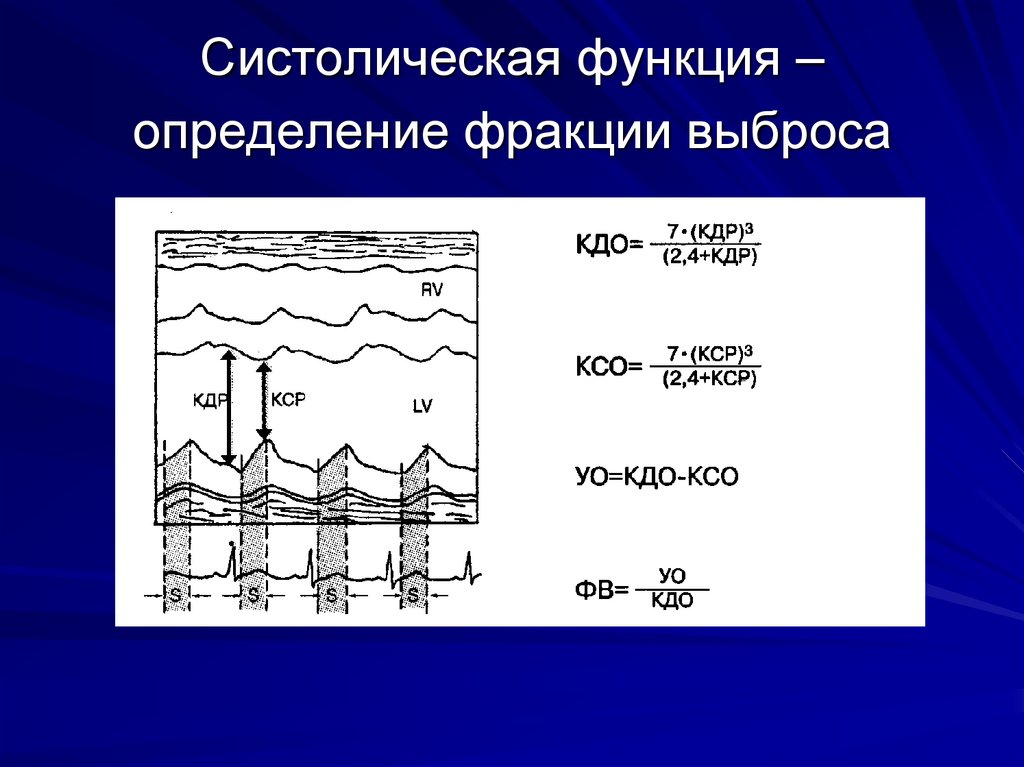

51. Показатели систолической функции ЛЖ по ЭХОКГ

Разница конечного диастолического и конечногосистолического объема определяет ударный объем

левого желудочка.

Минутный объем сердца определяется как

произведение ударного объема ЛЖ на ЧСС (число

сердечных сокращений).

Зная величину ударного объема (УО), можно

рассчитать фракцию выброса (ФВ) как отношение

ударного объема к конечному диастолическому

объему (КДО) ЛЖ:

52. Конечно-систолический и конечно-диастолический размеры ЛЖ ( в М-режиме)

Конечно-систолический и конечнодиастолический размеры ЛЖ ( в М-режиме)53. Систолическая функция – определение фракции выброса

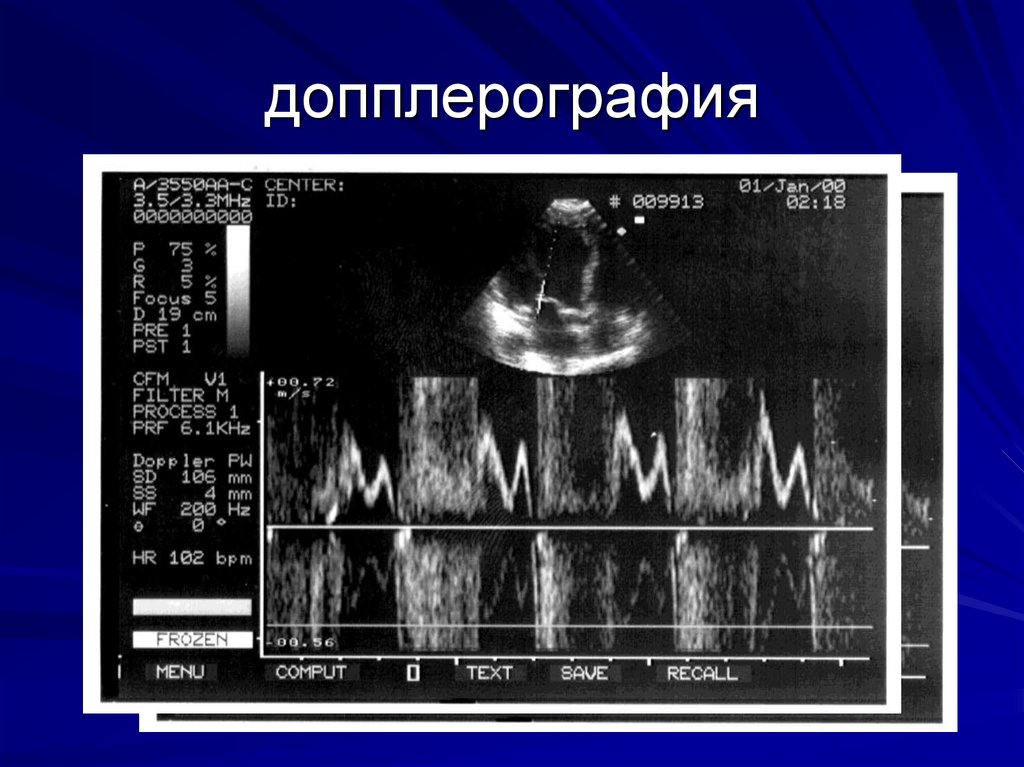

54. Эхокг в допплеровском режиме: скорости раннего и позднего наполнения

55. допплерография

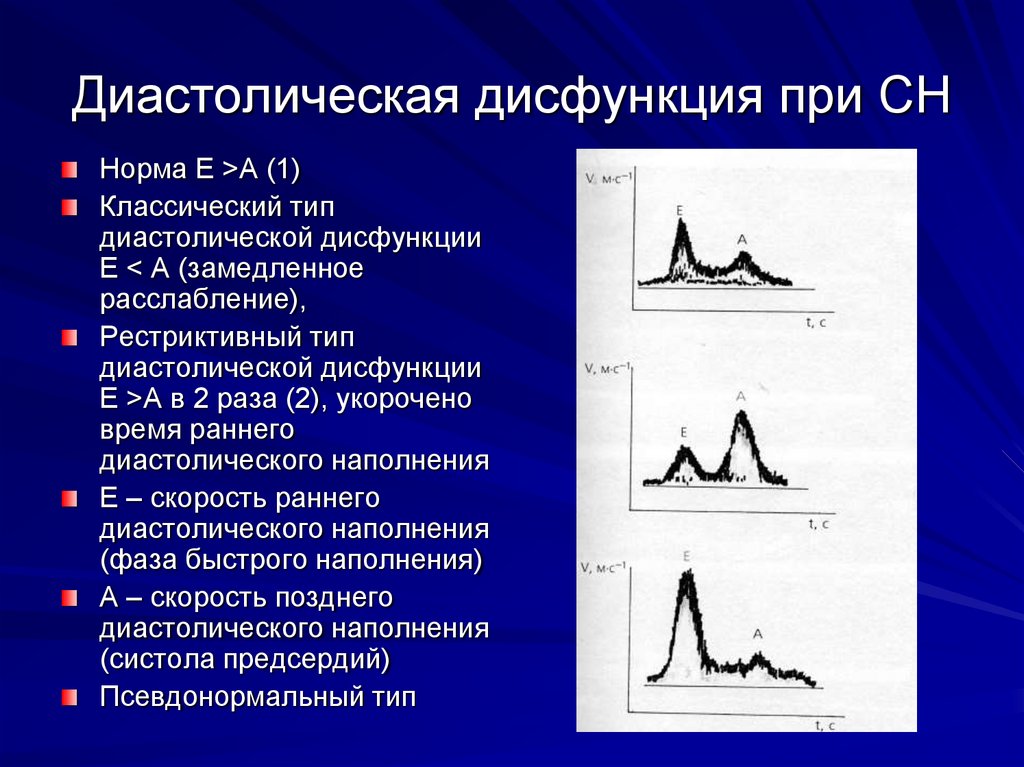

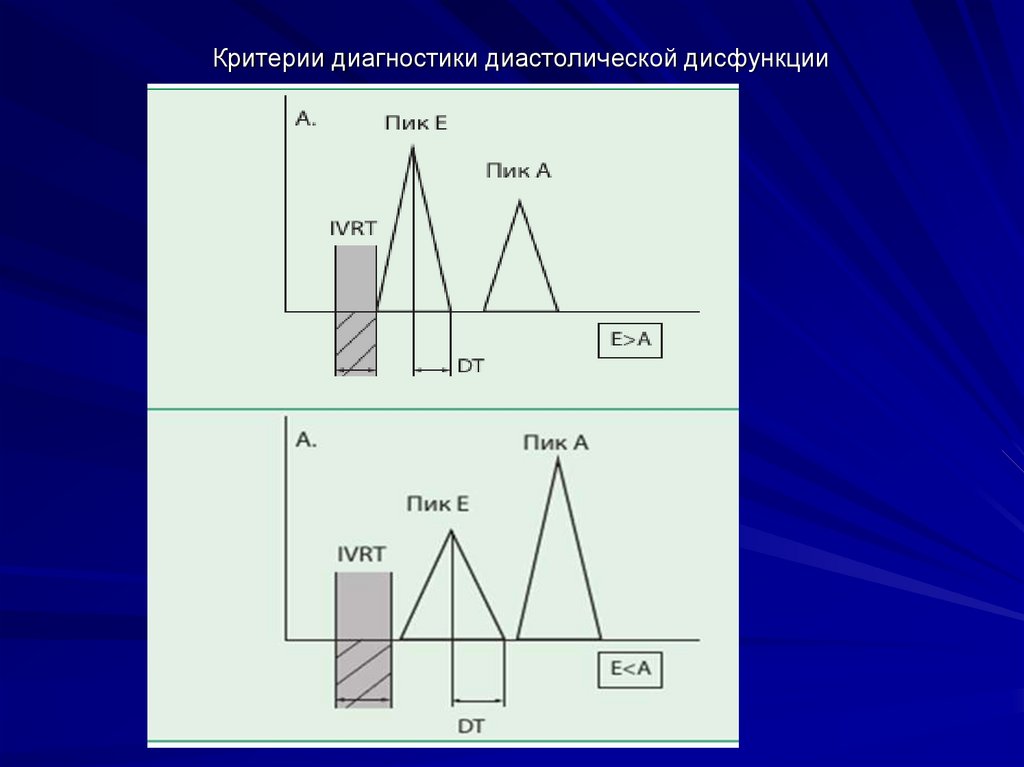

56. Диастолическая дисфункция при СН

Норма Е >А (1)Классический тип

диастолической дисфункции

Е < А (замедленное

расслабление),

Рестриктивный тип

диастолической дисфункции

Е >А в 2 раза (2), укорочено

время раннего

диастолического наполнения

Е – скорость раннего

диастолического наполнения

(фаза быстрого наполнения)

А – скорость позднего

диастолического наполнения

(систола предсердий)

Псевдонормальный тип

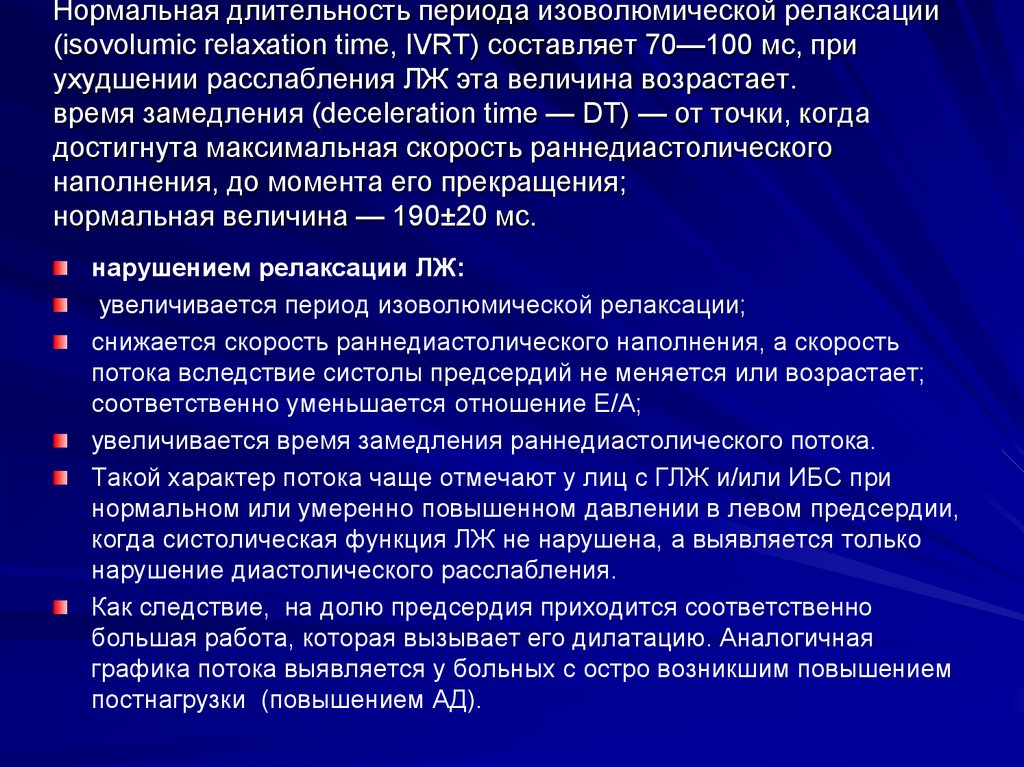

57. Показатели диастолической функции ЛЖ по трансмитральному потоку IVRТ— время изоволюмического расслабления от момента закрытия

аортального клапана до момента открытия митрального клапана; DT —время замедления раннедиастолического наполнения;

58. Нормальная длительность периода изоволюмической релаксации (isovolumic relaxation time, IVRT) составляет 70—100 мс, при

ухудшении расслабления ЛЖ эта величина возрастает.время замедления (deceleration time — DT) — от точки, когда

достигнута максимальная скорость раннедиастолического

наполнения, до момента его прекращения;

нормальная величина — 190±20 мс.

нарушением релаксации ЛЖ:

увеличивается период изоволюмической релаксации;

снижается скорость раннедиастолического наполнения, а скорость

потока вследствие систолы предсердий не меняется или возрастает;

соответственно уменьшается отношение Е/А;

увеличивается время замедления раннедиастолического потока.

Такой характер потока чаще отмечают у лиц с ГЛЖ и/или ИБС при

нормальном или умеренно повышенном давлении в левом предсердии,

когда систолическая функция ЛЖ не нарушена, а выявляется только

нарушение диастолического расслабления.

Как следствие, на долю предсердия приходится соответственно

большая работа, которая вызывает его дилатацию. Аналогичная

графика потока выявляется у больных с остро возникшим повышением

постнагрузки (повышением АД).

59. Критерии диагностики диастолической дисфункции

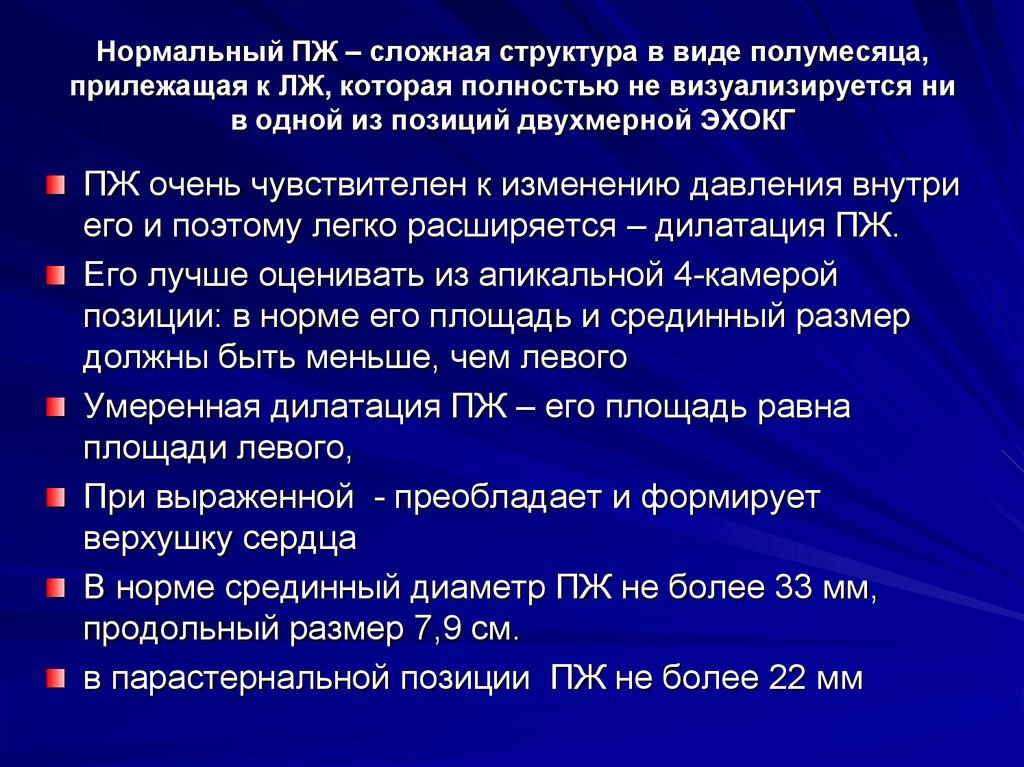

60. Нормальный ПЖ – сложная структура в виде полумесяца, прилежащая к ЛЖ, которая полностью не визуализируется ни в одной из

позиций двухмерной ЭХОКГПЖ очень чувствителен к изменению давления внутри

его и поэтому легко расширяется – дилатация ПЖ.

Его лучше оценивать из апикальной 4-камерой

позиции: в норме его площадь и срединный размер

должны быть меньше, чем левого

Умеренная дилатация ПЖ – его площадь равна

площади левого,

При выраженной - преобладает и формирует

верхушку сердца

В норме срединный диаметр ПЖ не более 33 мм,

продольный размер 7,9 см.

в парастернальной позиции ПЖ не более 22 мм

61. Классификация ХСН Стражеско Н.Д., Василенко В.Х., 1935

1 стадия – скрытая: одышка, тахикардия, быстраяутомляемость появляются только при физической

нагрузке; в покое эти явления отсутствуют.

Гемодинамика в покое не нарушена;

2 стадия (выраженная) признаки застоя в большом и

малом круге кровообращения имеются в покое:

Период А:, признаки застоя имеют место только в

малом (или большом) круге кровообращения

Период Б: - характеризуется выраженными

признаками недостаточности кровообращения в

покое, отмечается застой в большом и малом кругах

кровообращения;

3 стадия: дистрофическая: выраженный застой в

обоих кругах кровообращения, необратимые

изменения структуры и функции различных органов и

систем.

Отражает степень поражения сердца во времени

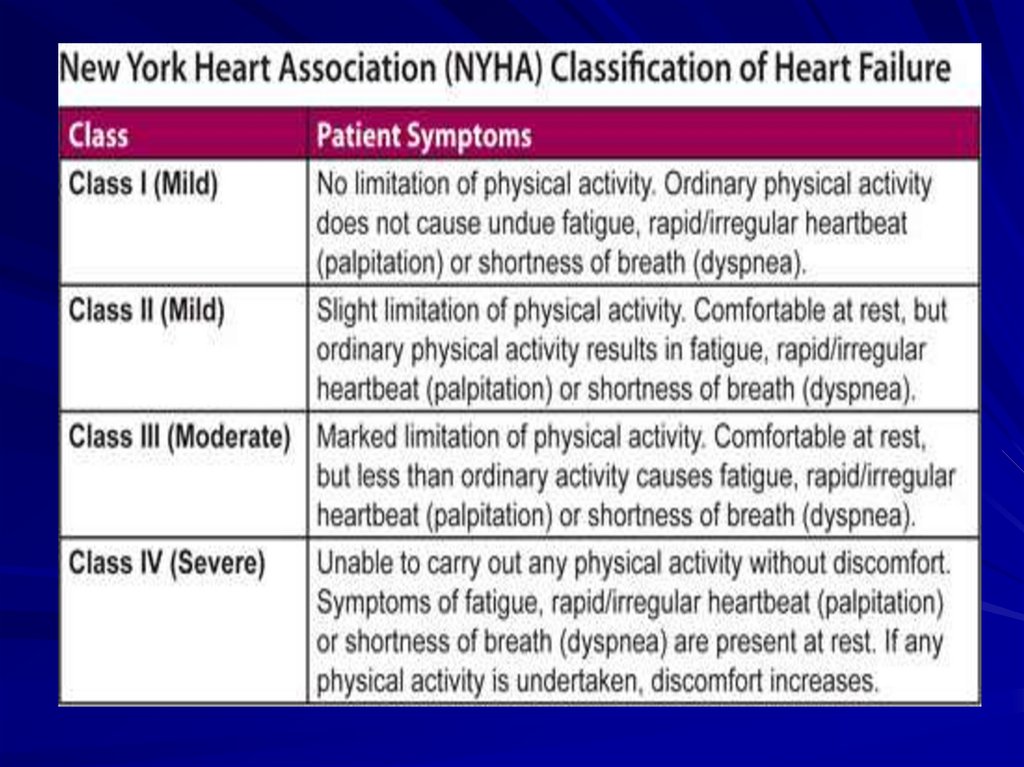

62. Функциональная классификация (NYHA) на основе выраженности симптомов и физической активности Функциональные классы СН (ЕОК

2012)I ФК

Ограничения физической активности

отсутствуют: привычная физическая активность не

сопровождается быстрой утомляемостью,

появлением одышки или сердцебиения.

Повышенную нагрузку больной переносит, но она

может сопровождаться одышкой и/или замедленным

восстановлением сил.

II ФК

Незначительное ограничение физической

активности: в покое симптомы отсутствуют,

привычная физическая активность сопровождается

утомляемостью, одышкой или сердцебиением.

63. Функциональная классификация (NYHA) на основе выраженности симптомов и физической активности ( ЕОК 2012)

III ФКЗначительное ограничение физической

нагрузки. Комфортное самочувствие в покое, но

небольшая нагрузка вызывает одышку, усталость,

сердцебиения.

IV ФК

Невозможность выполнить какую-либо

физическую нагрузку без появления дискомфорта;

симптомы СН присутствуют в покое и усиливаются

при минимальной физической активности.

Пример: ХСН 2Б стадии, II ФК; ХСН IIА стадии, IV

ФК

ФК отражает способность человека к физической

активности и меняется на фоне лечения

64.

65. 6-минутный тест ходьбы (6МТХ) Функциональный класс Расстояние, пройденное в течение 6 мин,

I 426–550 метровII 301–425 метров

III 151–300 метров

IV <150

метров

66. Принципы лечения

Лечение основного заболеванияРежим физической активности

Психологическая реабилитация,

организация врачебного контроля: диета,

ограничение соли и жидкости

Медикаментозная терапия: ИаПФ, вблокаторы, диуретики и т.д.

Электрофизиологические и хирургические

методы лечения

67.

Конец лекции 202068.

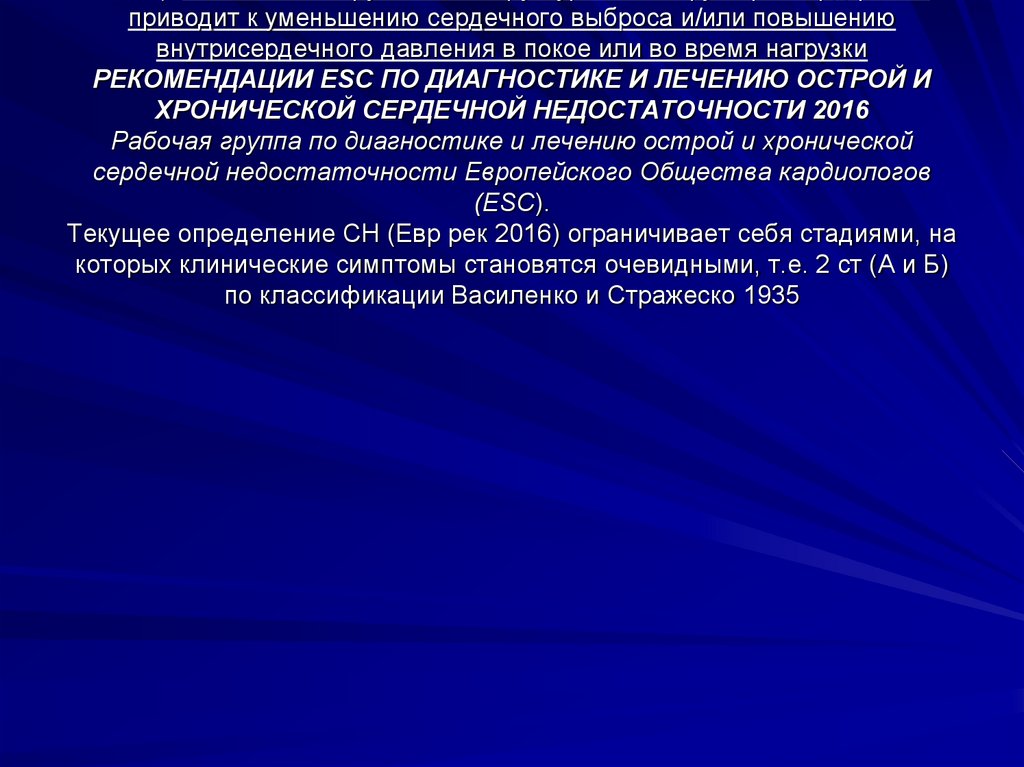

69. СН определяется клинически как синдром, при котором пациенты имеют типичные симптомы (одышка, отеки лодыжек, усталость) и

приводит к уменьшению сердечного выброса и/или повышениювнутрисердечного давления в покое или во время нагрузки

РЕКОМЕНДАЦИИ ESC ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ И

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 2016

Рабочая группа по диагностике и лечению острой и хронической

сердечной недостаточности Европейского Общества кардиологов

(ESC).

Текущее определение СН (Евр рек 2016) ограничивает себя стадиями, на

которых клинические симптомы становятся очевидными, т.е. 2 ст (А и Б)

по классификации Василенко и Стражеско 1935

Медицина

Медицина