Похожие презентации:

Роль медицинского брата в реализации программы сестринских вмешательств в периоперативный период при остром аппендиците

1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа Роль медицинского брата в реализации программы сестринских вмешательств в

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение

«Тамбовский областной медицинский колледж»

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

Роль медицинского брата в реализации программы сестринских

вмешательств в периоперативный период при остром аппендиците

в условиях ТОГБУЗ «ГБ им. С.С.Брюхоненко»

Специальность: 34.02.01. «Сестринское дело», очная форма обучения

Выполнена: студентом 3 курса

Еловским Владимиром Александровичем

Научный руководитель: Васильева Каринэ Кашеновна, преподаватель ТОГБПОУ «Тамбовский областной

медицинский колледж»

2. Актуальность

Актуальность исследования обоснована тем, что острый аппендицит является одним израспространенных экстренных хирургических заболеваний- (второе по частоте после острого

холецистита) и первым - по количеству выполняемых неотложных операций (от 60 до 80%). Внешнее

статистическое благополучие относительно низкой летальности не отражает реальной картины

проблем медицинского, социального и экономического характера.

Уровень заболеваемости составляет 4-5 случаев на 1000 человек в год, причём мужчины болеют в 2

раза реже женщин.

Летальность, обусловленная острым аппендицитом в наше время, в среднем – 0,1-0,3%. Среди

поступивших в стационар в первые 6 часов от начала болезни летальность менее 0,02%, а позже 24

часов уже 1% (в 50 раз выше). Соответственно, возрастает и число осложнений.

Квалифицированный уход в послеоперационный период медицинской сестрой способствует

скорейшему восстановлению физиологических функций пациента, предупреждает возможные

осложнения.

Основная тяжесть ведения послеоперационного периода ложится на медицинскую сестру.

Своевременное внимание медсестры к выполнению пациентом необходимых элементов лечения и

самообслуживания, становится первым шагом к выздоровлению.

Нет другого такого опасного для жизни заболевания, настолько часто поражающего людей

трудоспособного возраста, как острый аппендицит!

3. Цель и задачи

Цель исследования: определить роль медицинского брата в осуществлении сестринскогоухода и решении проблем пациента и в профилактике послеоперационных осложнений

аппендэктомии в условиях ТОГБУЗ «Городская больница имени С.С.Брюхоненко».

Задачи:

1.

Изучить теоретические аспекты по теме дипломной работы.

2.

Изучить функциональные обязанности медицинского брата хирургического отделения.

3.

Провести сбор и систематизацию материала о частоте случаев острого аппендицита среди

пациентов ТОГБУЗ «Городская больница имени С.С.Брюхоненко».

4.

Проанализировать деятельность сестринского персонала профилактике послеоперационных

осложнений после аппендэктомии.

5.

Разработать рекомендации для пациентов по профилактике осложнений в послеоперационном

периоде.

при

4. Теоретические аспекты Анатомо-физиологические особенности червеобразного отростка

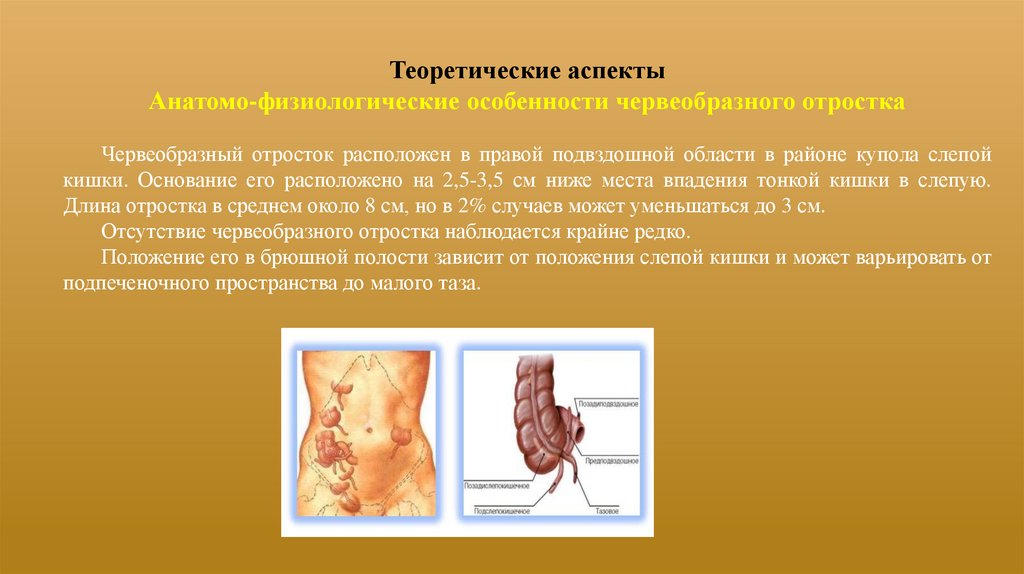

Червеобразный отросток расположен в правой подвздошной области в районе купола слепойкишки. Основание его расположено на 2,5-3,5 см ниже места впадения тонкой кишки в слепую.

Длина отростка в среднем около 8 см, но в 2% случаев может уменьшаться до 3 см.

Отсутствие червеобразного отростка наблюдается крайне редко.

Положение его в брюшной полости зависит от положения слепой кишки и может варьировать от

подпеченочного пространства до малого таза.

5. Медико-социальная значимость

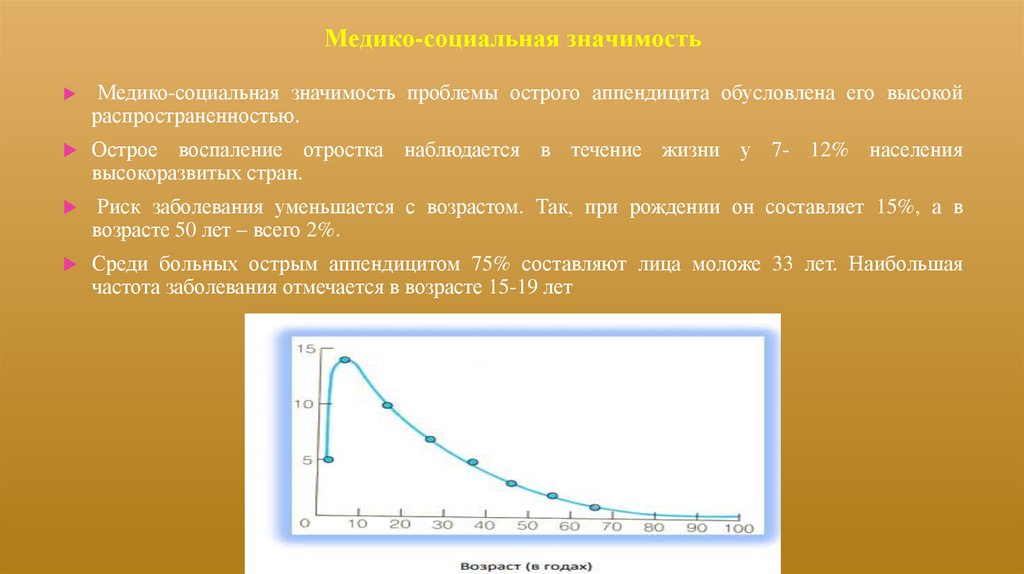

Медико-социальная значимость проблемы острого аппендицита обусловлена его высокойраспространенностью.

Острое воспаление отростка наблюдается в течение жизни у 7- 12% населения

высокоразвитых стран.

Риск заболевания уменьшается с возрастом. Так, при рождении он составляет 15%, а в

возрасте 50 лет – всего 2%.

Среди больных острым аппендицитом 75% составляют лица моложе 33 лет. Наибольшая

частота заболевания отмечается в возрасте 15-19 лет

6. Этиология и патогенез

Наиболее частой причиной возникновения острого аппендицита является обструкцияпросвета червеобразного отростка за счет лимфоидной гиперплазии тканей отростка, которая

является вторичной по отношению к различным воспалительным заболеванием кишечника

или инфекции (чаще встречается в детском возрасте и у молодых людей).

Также причинами обструкции могут быть фекальный застой и образование

феколитов(аппендиколитов), которые чаще встречается у пожилых больных; паразиты

(особенно в восточных странах) или реже, инородные тела и новообразования.

Все это реализовалось в ряд теорий, объясняющих причины заболевания и его патогенез.

Наиболее известны:

механическая (теория застоя);

инфекционная;

ангионевротическая;

токсико-аллергическая теория.

7. Классификация

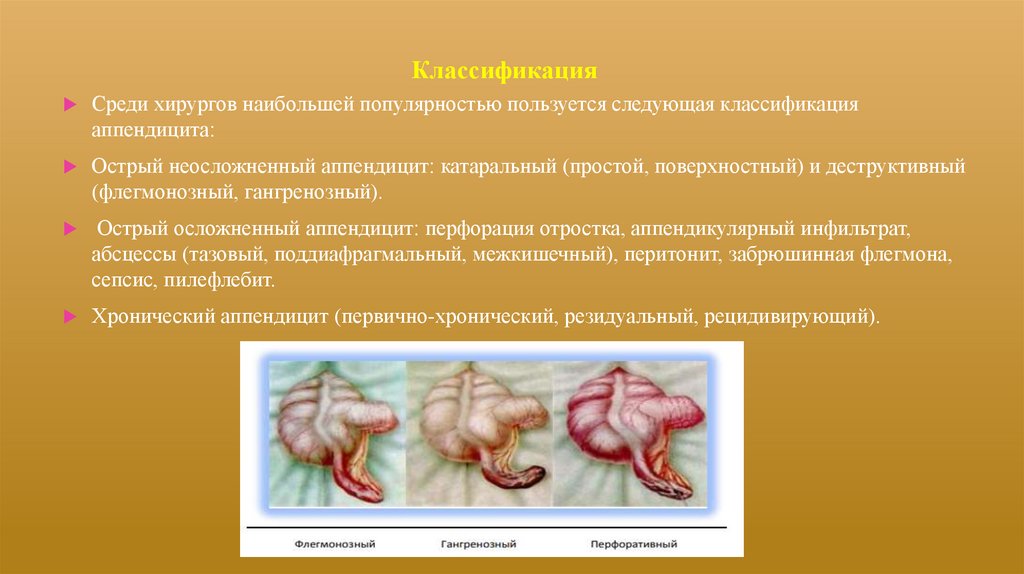

Среди хирургов наибольшей популярностью пользуется следующая классификацияаппендицита:

Острый неосложненный аппендицит: катаральный (простой, поверхностный) и деструктивный

(флегмонозный, гангренозный).

Острый осложненный аппендицит: перфорация отростка, аппендикулярный инфильтрат,

абсцессы (тазовый, поддиафрагмальный, межкишечный), перитонит, забрюшинная флегмона,

сепсис, пилефлебит.

Хронический аппендицит (первично-хронический, резидуальный, рецидивирующий).

8.

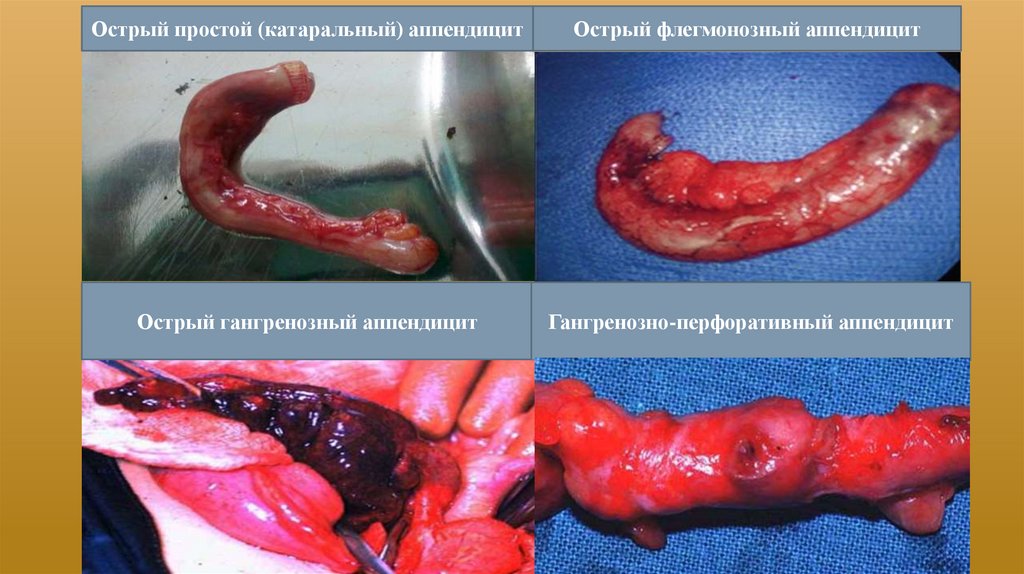

Острый простой (катаральный) аппендицитОстрый флегмонозный аппендицит

Острый гангренозный аппендицит

Гангренозно-перфоративный аппендицит

9. Клиническая картина

Симптоматика острого аппендицита развивается в течение 4-48 часов.Существует три основные клинические стадии острого аппендицита:

ранняя (до 12 часов);

стадия развития деструктивных изменений в отростке (от 12 до 48 часов);

стадия возникновения осложнений (от 48 часов и далее).

Подобное деление на стадии весьма условно, и заболевание может протекать совсем по-другому, гораздо

более быстротечному сценарию, однако чаще всего оно развивается именно так.

Почти все симптомы острого аппендицита неспецифичны, т.е. могут быть и при других болезнях живота.

Поэтому в диагностике огромное значение имеет не сам симптом, а его характеристика и сочетание с

другими проявлениями болезни и последовательность их возникновения. Причём, один и тот же признак в

различных стадиях заболевания и при различных его формах имеет свои особенности.

Острый

аппендицит

характеризуется

определенным

симптомокомплексом,

который зависит от целого ряда причин: времени, прошедшего от момента заболевания, локализации

отростка, характера патоморфологических изменений как в самом отростке, так и в брюшной полости,

возраста больного, наличия сопутствующей патологии и физиологического состояния организма.

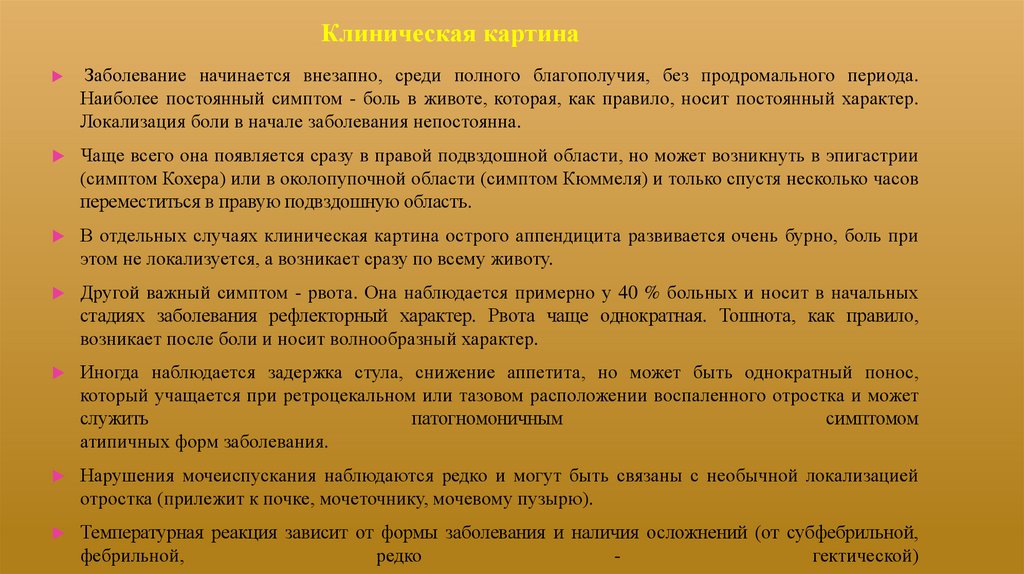

10. Клиническая картина

Заболевание начинается внезапно, среди полного благополучия, без продромального периода.Наиболее постоянный симптом - боль в животе, которая, как правило, носит постоянный характер.

Локализация боли в начале заболевания непостоянна.

Чаще всего она появляется сразу в правой подвздошной области, но может возникнуть в эпигастрии

(симптом Кохера) или в околопупочной области (симптом Кюммеля) и только спустя несколько часов

переместиться в правую подвздошную область.

В отдельных случаях клиническая картина острого аппендицита развивается очень бурно, боль при

этом не локализуется, а возникает сразу по всему животу.

Другой важный симптом - рвота. Она наблюдается примерно у 40 % больных и носит в начальных

стадиях заболевания рефлекторный характер. Рвота чаще однократная. Тошнота, как правило,

возникает после боли и носит волнообразный характер.

Иногда наблюдается задержка стула, снижение аппетита, но может быть однократный понос,

который учащается при ретроцекальном или тазовом расположении воспаленного отростка и может

служить

патогномоничным

симптомом

атипичных форм заболевания.

Нарушения мочеиспускания наблюдаются редко и могут быть связаны с необычной локализацией

отростка (прилежит к почке, мочеточнику, мочевому пузырю).

Температурная реакция зависит от формы заболевания и наличия осложнений (от субфебрильной,

фебрильной,

редко

гектической)

11. Особенности клинического течения. Особенности течения острого аппендицита у детей

Острый аппендицит у детей встречается в любом возрасте, а его особенноститечения обусловлены пониженной устойчивостью брюшины к инфекции,

небольшими размерами сальника, а также повышенной реактивностью детского

организма.

В связи с этим острый аппендицит у детей протекает тяжело, болезнь развивается

быстрее, чем у взрослых, с большим процентом деструктивных и перфоративных

форм.

Бурное начало заболевания;

высокая температура 38-40°С;

схваткообразные боли в животе;

многократная рвота, понос;

частота пульса нередко не соответствует T °С;

быстрое развитии деструктивных изменений в червеобразном отростке;

выраженные симптомы интоксикации;

частое развитие разлитого перитонита

12. Особенности течения острого аппендицита у лиц пожилого возраста

Для лиц пожилого возраста характерно:стертое течение заболевания вследствие ареактивности организма и сопутствующих заболеваний;

температура чаще нормальная, подъем ее до 38о С и выше наблюдается у небольшого числа

больных

боли в животе выражены незначительно;

защитное напряжение мышц отсутствует или выражено слабо;

быстрое развитие деструктивных, изменений в червеобразной отростке (вследствие склероза

сосудов),

незначительное повышение количества лейкоцитов крови, умеренный сдвиг лейкоцитарной

формулы влево даже при деструктивных формах

13. Особенности течения острого аппендицита у беременных

Острый аппендицит – самая частая причинанеотложных хирургических вмешательств у

беременных. Частота острого аппендицита у

беременных составляет 1 случай на 700-2000

беременных.

Анатомо-физиологические

особенности

женского

организма

затрудняют

своевременную диагностику аппендицита.

Это приводит к большей частоте развития

осложнённых форм, вплоть до прерывания

беременности и гибели плода.

В первой половине беременности проявления

острого аппендицита не отличаются от

обычных его проявлений.

У беременных в III триместре наиболее часто

бывает

подпеченочное

расположение

аппендикса

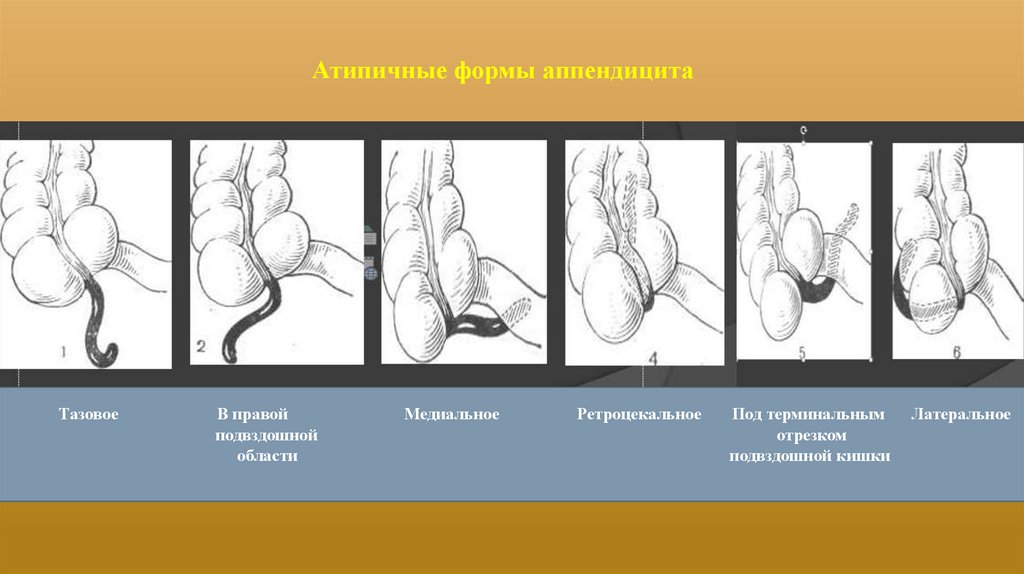

14. Атипичные формы аппендицита

ТазовоеВ правой

подвздошной

области

Медиальное

Ретроцекальное

Под терминальным

отрезком

подвздошной кишки

Латеральное

15. Диагностика аппендицита

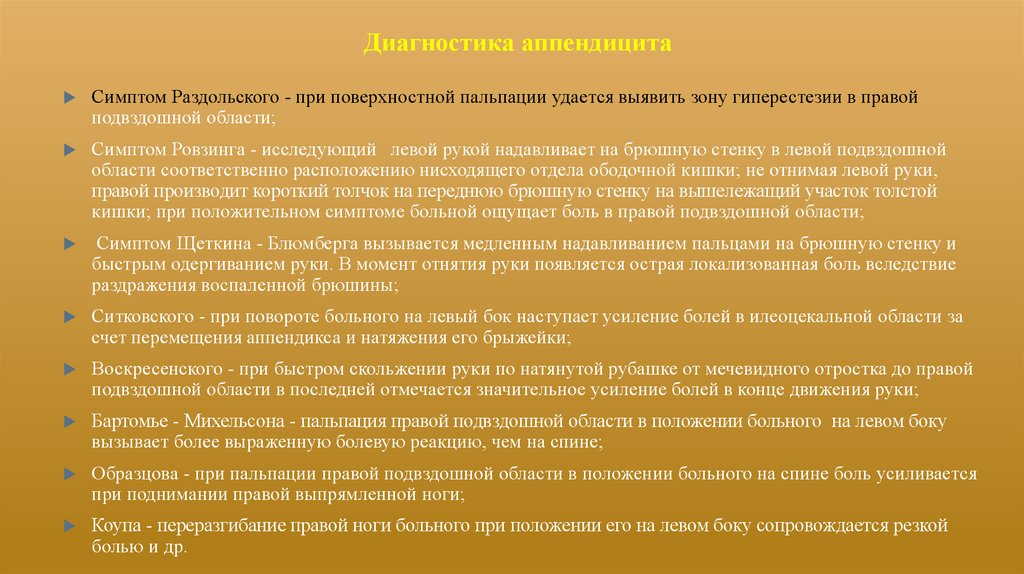

Симптом Раздольского - при поверхностной пальпации удается выявить зону гиперестезии в правойподвздошной области;

Симптом Ровзинга - исследующий левой рукой надавливает на брюшную стенку в левой подвздошной

области соответственно расположению нисходящего отдела ободочной кишки; не отнимая левой руки,

правой производит короткий толчок на переднюю брюшную стенку на вышележащий участок толстой

кишки; при положительном симптоме больной ощущает боль в правой подвздошной области;

Симптом Щеткина - Блюмберга вызывается медленным надавливанием пальцами на брюшную стенку и

быстрым одергиванием руки. В момент отнятия руки появляется острая локализованная боль вследствие

раздражения воспаленной брюшины;

Ситковского - при повороте больного на левый бок наступает усиление болей в илеоцекальной области за

счет перемещения аппендикса и натяжения его брыжейки;

Воскресенского - при быстром скольжении руки по натянутой рубашке от мечевидного отростка до правой

подвздошной области в последней отмечается значительное усиление болей в конце движения руки;

Бартомье - Михельсона - пальпация правой подвздошной области в положении больного на левом боку

вызывает более выраженную болевую реакцию, чем на спине;

Образцова - при пальпации правой подвздошной области в положении больного на спине боль усиливается

при поднимании правой выпрямленной ноги;

Коупа - переразгибание правой ноги больного при положении его на левом боку сопровождается резкой

болью и др.

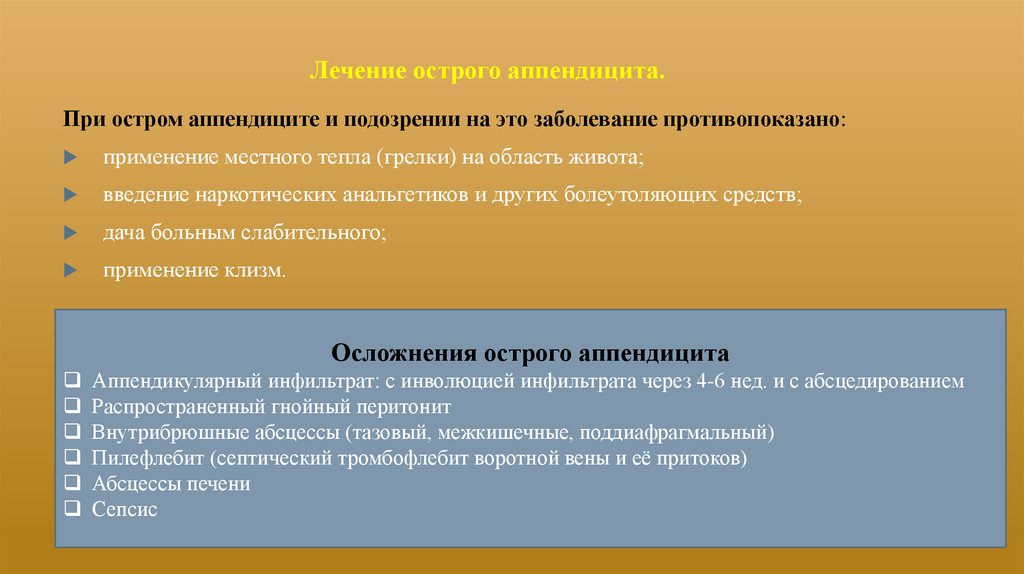

16. Лечение острого аппендицита.

При остром аппендиците и подозрении на это заболевание противопоказано:применение местного тепла (грелки) на область живота;

введение наркотических анальгетиков и других болеутоляющих средств;

дача больным слабительного;

применение клизм.

Осложнения острого аппендицита

Аппендикулярный инфильтрат: с инволюцией инфильтрата через 4-6 нед. и с абсцедированием

Распространенный гнойный перитонит

Внутрибрюшные абсцессы (тазовый, межкишечные, поддиафрагмальный)

Пилефлебит (септический тромбофлебит воротной вены и её притоков)

Абсцессы печени

Сепсис

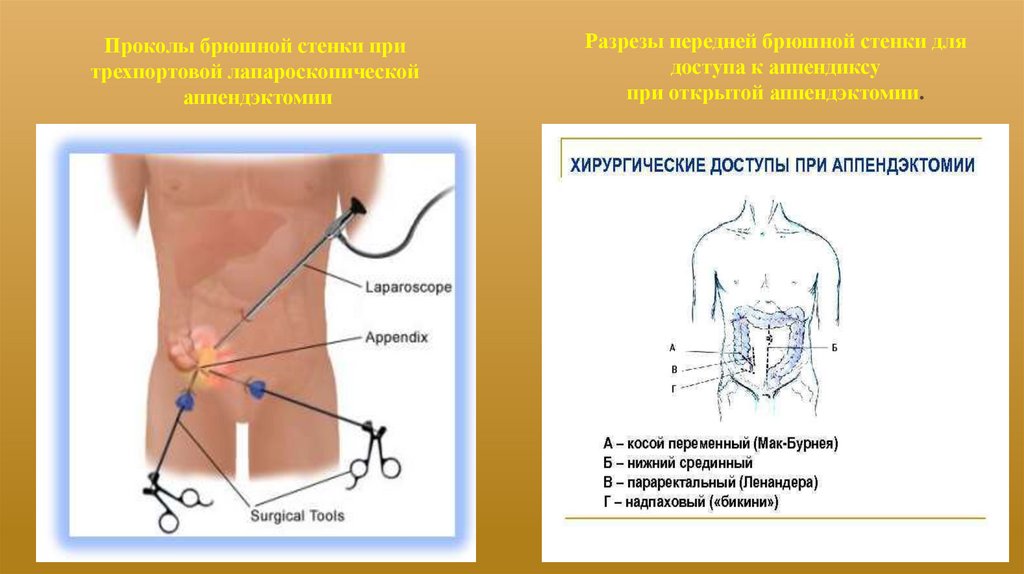

17. Хирургическое лечение.

Для пациентов с явными признаками перфорации или перитонита , своевременное оперативноелечение по-прежнему остается "золотым стандартом».

Способы хирургического вмешательства при остром аппендиците:

-Типичная аппендэктомия.

-Ретроградная аппендэктомия

- Лапароскопическая аппендэктомия

При лапароскопическом удалении аппендицита возможность осложнений намного меньше, чем

при обычной хирургической операции.

Закономерности гладкого течения послеоперационного периода

1-е сутки: боли в области раны на протяжении 12 часов; малоподвижность больного; гемодинамика

стабильная; перистальтика кишечника отсутствует; суточный диурез – 800-1000 мл.

2-3-и сутки: боли в животе стихают, ощущаются только в области раны; улучшается самочувствие; t0

тела -субфебрильная; язык влажный; живот при пальпации мягкий, симптомов раздражения

брюшины нет; восстанавливается перистальтика к концу 3-х суток, отходят газы; суточный диурез –

1500-2000 мл.

18.

Проколы брюшной стенки притрехпортовой лапароскопической

аппендэктомии

Разрезы передней брюшной стенки для

доступа к аппендиксу

при открытой аппендэктомии.

19. Периоперативный период

Предоперационный периодОперационный период

Послеоперационный период.

20. Практическая часть.

Тамбовскоеобластное

государственное

бюджетное

учреждение здравоохранения «Городская

больница им.

С.С.Брюхоненко» является

лечебно-профилактическим

учреждением и обслуживает население города Мичуринска

(около 32 тысяч человек). В ней успешно лечатся жители всего

города и даже области, поскольку именно здесь находятся

специализированные отделения.

В состав учреждения входят: поликлинические подразделения, стационарные подразделения, диагностические

службы, отделения скорой помощи, физиотерапевтическое отделение, аптечные пункты, отделение сестринского

ухода.

Только квалифицированный персонал, дипломированные специалисты и мастера своего дела следят за здоровьем

населения города. Оснащение отделений диагностической аппаратурой, компьютерной техникой и медикаментами,

благодаря грамотному руководству, происходит на высшем уровне, и в этом плане улучшения не стоят на месте,

ведь здоровье граждан превыше всего.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с предметом и целями

деятельности.

Целями деятельности ТОГБУЗ «Городская больница С.С.Брюхоненко» является: обеспечение квалифицированной

диагностической, профилактической, лечебной медицинской помощи населению в амбулаторных и стационарных

условиях.

21. Санитарно-эпидемиологический режим хирургического отделения

Инфекционный контроль в отделении осуществляется в соответствии с ФЗ и приказами МЗ:Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ;

СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

оказание услуг»

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических)

мероприятий"

Приказ МЗ РФ от 9.01. 2018 г. №1н «О комплектации укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций»

Приказ МЗ РФ от 07.06.2019 №381н «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности»;

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия10 от 08.02.2021.

22. Универсальные меры предупреждения инфицирования медицинских работников хирургического отделения

Во время работы рассматривать каждого пациента как потенциально инфицированного;Инфицированные пациенты госпитализируются в специальные палаты/боксы;

Работа в масках и мытье рук на гигиеническом уровне после каждого контакта с больным;

Работа в резиновых перчатках, при повышенной опасности заражения – в двух парах перчаток;

Широкое применение «барьерных» мер защиты (очки, защитные экраны и т.д.);

Уменьшение частоты манипуляций с острым и режущим инструментом;

Хранение инструмента в устойчивых к проколу контейнерах;

Сбор упавших на пол игл магнитом;

При передаче острого колюще-режущего инструментария использовать «нейтральные зоны» в виде магнитных

ковриков, лотков и строго соблюдается бесконтактный принцип: «положил-взял», а не «из рук-в-руки».

Микротравмы на руках закрывать лейкопластырем, напальчником;

Проведение занятий по отработке практических навыков обращения с инструментом.

Специфическая профилактика против гепатита В – вакцинация.

На рабочем месте в хирургическом отделении должна быть всегда доступна аптечка экстренной профилактики

парентеральных инфекций, должен вестись журнал «аварийных ситуаций», куда записываются все случаи

повреждения целостности кожных покровов использованной иглой или порез скальпелем.

23. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ( ИСМП) в хирургическом отделении

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи( ИСМП) в хирургическом отделении

В хирургическом отделении осуществляется следующий комплекс мероприятий:

Соблюдается санитарно-гигиенический режим.

Медицинский персонал работает строго в маске и перчатках.

Соблюдается порядок приема пациентов в стационар проводится исследование: на Сovid-19 , осмотр

на педикулез, измерение

температуры, забор мазков из носа и зева на стафилококк, забор крови на гепатит и ВИЧ.

Исключается скученность пациентов, в палатах пациенты размещаются из расчёта 1,5 м. кв. на человека.

Пациенты с признаками Сovid-19 госпитализируются в отдельный бокс.

Уборка, использование, дезинфекция уборочного инвентаря, его хранение проводятся согласно приказам МЗ

Соблюдается порядок хранения рабочей одежды.

Санитарная обработка пациентов в отделении и смена белья проводятся один раз в семь дней и по необходимости.

Соблюдается порядок хранения грязного белья, личной одежды пациента.

Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация предметов медицинского назначения, предметов ухода проводятся

согласно приказам МЗ

Проводится активное выявление инфекционных пациентов (подозрение на кишечную инфекцию, брюшной тиф, дифтерию,

вирусный гепатит), соблюдаются сроки наблюдения за контактными больными.

Соблюдается режим питания: оснащение раздаточных, буфетных, время реализации готовой пищи, порядок сбора и удаления

пищевых отходов, порядок обработки посуды, ветоши, уборочный инвентарь и его хранение, по рядок хранения передач.

На случай выявления пациентов с карантинными и особо опасными инфекциями в отделениях имеются схемы-памятки поведения

медперсонала при выявлении подозрительных пациентов, оказания первой помощи, схемы оповещения, укладки по особо опасным

инфекциям.

Соблюдаются правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях.

Наибольший риск развития внутрибольничной инфекции наблюдается у пациента, страдающего тяжелым хроническим

заболеванием, длительно находящегося в стационаре и имеющего самый прямой контакт с разными сотрудниками лечебного

учреждения.

24. Сестринский процесс после аппендэктомии.

Пациент Даниил. 1989г.р., вызвал скорую медицинскую помощь и был госпитализирован в хирургическое лечение ТОГБУЗ «Городскаяклиническая больница г. Котовска» для диагностики и лечения.

Жалобы: на ноющую боль в области пупка, постепенно перешедшую в правую паховую область, периодически усиливающуюся; боль

усиливается при кашле, ходьбе и других резких движениях, тошноту, однократную рвоту, задержку газов; повышение температуры тела до

36,9 0 С.

Из анамнеза известно, что боль беспокоит в течении 4 часов.

Пациент вызвал «скорую помощь» и был доставлен в приемное отделение, где осмотрен врачом-хирургом.

Госпитализирован в хирургическое отделение ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г. Котовска» по экстренным показаниям. Была

проведена операция аппендэктомия.

1 этап. Обследование

Физиологическое обследование больного.

1.Сознание ясное

2. Положение пациента из-за болевого синдрома вынужденное, на правом боку.

3.Кожные покровы и видимые слизистые гиперемированы, сухие, чистые, горячие на ощупь.

4.Температура 36,9 град. С.

5.Дыхание поверхностное, ЧДД-22 в минуту.

6.АД 110/80 мм.рт.ст. Пульс 105 в минуту.

7.Язык сухой, розовый, у корня обложен белым налетом.

8.Живот правильной формы, при пальпации отмечается защитное напряжение мышц в правой подвздошной области, не вздут, участвует в

дыхании. Положительный симптом Воскресенского. Стул самостоятельный, без патологии и примесей.

9.Мочеиспускание безболезненное, 6-7 раз в сутки. Цвет мочи светло-соломенный.

25.

Психологическое обследование.Пациент переживает по поводу оперативного вмешательства, высказывает опасение по поводу образования спаек после

операции.

Социальное обследование.

Пациент переживает по поводу вынужденного отсутствия на работе, т.к. работает в частной организации и боится остаться

без работы.

Духовное обследование.

Даниил- православный христианин, посещает церковь.

Нарушены физиологические потребности: быть здоровым, в питье, питании, движении, общении, безопасности,

осуществлении личной гигиены, сне.

2 этап. Сестринский диагноз

Проблемы пациента: боль в паховой области справа, гипертермия, тревога по поводу осложнений, страх потерять работу.

Приоритетная проблема: боль в правой подвздошной области.

Существующие проблемы: страх и тревога, боязнь потерять работу из-за госпитализации.

Потенциальная проблема: риск развития осложнений.

3 этап. Планирование.

Цель планирования: боль не будет беспокоить пациента, страх и тревога пройдут.

Краткосрочная цель: через 1-2 дня боль в послеоперационной области уменьшится, страх и тревога пройдут, осложнений не

будет.

Долгосрочная цель: на 5-7 боль пройдёт, пациент будет знать правила реабилитационного периода.

26.

4 этап. Реализация.Независимая функция медбрата в предоперационной подготовке пациента.

1.

При поступлении в хирургическое отделение медицинская сестра проводит регистрацию пациента, провожает его в

палату, знакомит с режимом отделения.

2.

Так как острый аппендицит относится к оперативному вмешательству по экстренным показаниям, проводится

подготовка пациента к лабораторно-инструментальным обследованиям проводится в сжатые сроки:

-Экспресс-тесты на коронавирус

-общий анализ крови, общий анализ мочи;

-исследование крови на ВИЧ, RW, HBs- Ag, HCV,

-флюорография;

-электрокардиограмма.

3.

Пациент принимает душ;

4.

В области операционного поля

проводится сухое бритье волос, при необходимости с обработкой кожи раствором

«Миросептик»;

5.

Медицинский брат проводит психологическую подготовку пациента;

6.

В назначенное время пациента медицинский брат доставляет в операционную.

27.

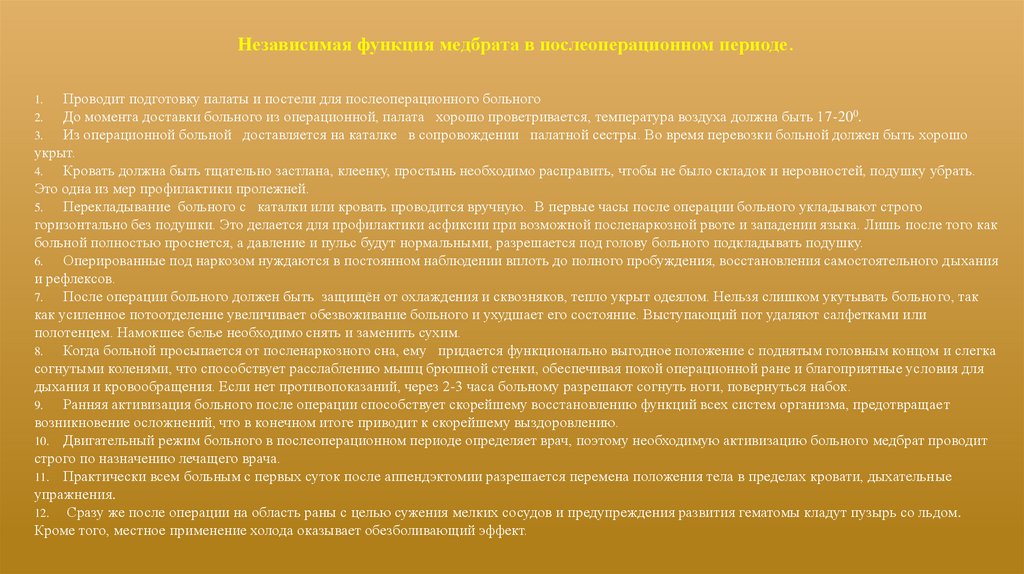

Независимая функция медбрата в послеоперационном периоде.Проводит подготовку палаты и постели для послеоперационного больного

2.

До момента доставки больного из операционной, палата хорошо проветривается, температура воздуха должна быть 17-200.

3.

Из операционной больной доставляется на каталке в сопровождении палатной сестры. Во время перевозки больной должен быть хорошо

укрыт.

4.

Кровать должна быть тщательно застлана, клеенку, простынь необходимо расправить, чтобы не было складок и неровностей, подушку убрать.

Это одна из мер профилактики пролежней.

5.

Перекладывание больного с каталки или кровать проводится вручную. В первые часы после операции больного укладывают строго

горизонтально без подушки. Это делается для профилактики асфиксии при возможной посленаркозной рвоте и западении языка. Лишь после того как

больной полностью проснется, а давление и пульс будут нормальными, разрешается под голову больного подкладывать подушку.

6.

Оперированные под наркозом нуждаются в постоянном наблюдении вплоть до полного пробуждения, восстановления самостоятельного дыхания

и рефлексов.

7.

После операции больного должен быть защищён от охлаждения и сквозняков, тепло укрыт одеялом. Нельзя слишком укутывать больного, так

как усиленное потоотделение увеличивает обезвоживание больного и ухудшает его состояние. Выступающий пот удаляют салфетками или

полотенцем. Намокшее белье необходимо снять и заменить сухим.

8.

Когда больной просыпается от посленаркозного сна, ему придается функционально выгодное положение с поднятым головным концом и слегка

согнутыми коленями, что способствует расслаблению мышц брюшной стенки, обеспечивая покой операционной ране и благоприятные условия для

дыхания и кровообращения. Если нет противопоказаний, через 2-3 часа больному разрешают согнуть ноги, повернуться набок.

9.

Ранняя активизация больного после операции способствует скорейшему восстановлению функций всех систем организма, предотвращает

возникновение осложнений, что в конечном итоге приводит к скорейшему выздоровлению.

10. Двигательный режим больного в послеоперационном периоде определяет врач, поэтому необходимую активизацию больного медбрат проводит

строго по назначению лечащего врача.

11. Практически всем больным с первых суток после аппендэктомии разрешается перемена положения тела в пределах кровати, дыхательные

упражнения.

12. Сразу же после операции на область раны с целью сужения мелких сосудов и предупреждения развития гематомы кладут пузырь со льдом.

Кроме того, местное применение холода оказывает обезболивающий эффект.

1.

28.

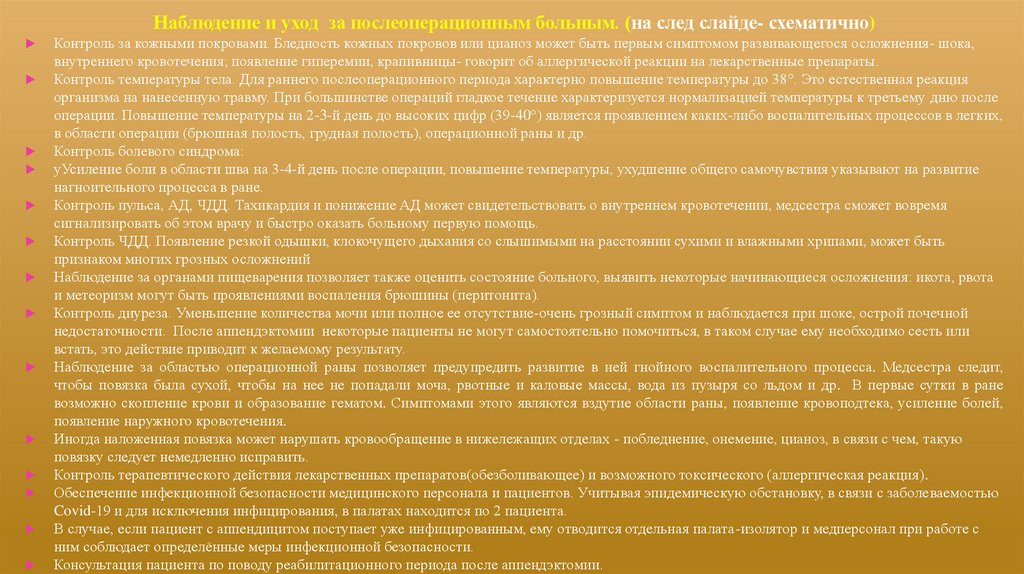

Наблюдение и уход за послеоперационным больным. (на след слайде- схематично)Контроль за кожными покровами. Бледность кожных покровов или цианоз может быть первым симптомом развивающегося осложнения- шока,

внутреннего кровотечения; появление гиперемии, крапивницы- говорит об аллергической реакции на лекарственные препараты.

Контроль температуры тела. Для раннего послеоперационного периода характерно повышение температуры до 38°. Это естественная реакция

организма на нанесенную травму. При большинстве операций гладкое течение характеризуется нормализацией температуры к третьему дню после

операции. Повышение температуры на 2-3-й день до высоких цифр (39-40°) является проявлением каких-либо воспалительных процессов в легких,

в области операции (брюшная полость, грудная полость), операционной раны и др.

Контроль болевого синдрома:

уУсиление боли в области шва на 3-4-й день после операции, повышение температуры, ухудшение общего самочувствия указывают на развитие

нагноительного процесса в ране.

Контроль пульса, АД, ЧДД. Тахикардия и понижение АД может свидетельствовать о внутреннем кровотечении, медсестра сможет вовремя

сигнализировать об этом врачу и быстро оказать больному первую помощь.

Контроль ЧДД. Появление резкой одышки, клокочущего дыхания со слышимыми на расстоянии сухими и влажными хрипами, может быть

признаком многих грозных осложнений

Наблюдение за органами пищеварения позволяет также оценить состояние больного, выявить некоторые начинающиеся осложнения: икота, рвота

и метеоризм могут быть проявлениями воспаления брюшины (перитонита).

Контроль диуреза. Уменьшение количества мочи или полное ее отсутствие-очень грозный симптом и наблюдается при шоке, острой почечной

недостаточности. После аппендэктомии некоторые пациенты не могут самостоятельно помочиться, в таком случае ему необходимо сесть или

встать, это действие приводит к желаемому результату.

Наблюдение за областью операционной раны позволяет предупредить развитие в ней гнойного воспалительного процесса. Медсестра следит,

чтобы повязка была сухой, чтобы на нее не попадали моча, рвотные и каловые массы, вода из пузыря со льдом и др. В первые сутки в ране

возможно скопление крови и образование гематом. Симптомами этого являются вздутие области раны, появление кровоподтека, усиление болей,

появление наружного кровотечения.

Иногда наложенная повязка может нарушать кровообращение в нижележащих отделах - побледнение, онемение, цианоз, в связи с чем, такую

повязку следует немедленно исправить.

Контроль терапевтического действия лекарственных препаратов(обезболивающее) и возможного токсического (аллергическая реакция).

Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала и пациентов. Учитывая эпидемическую обстановку, в связи с заболеваемостью

Covid-19 и для исключения инфицирования, в палатах находится по 2 пациента.

В случае, если пациент с аппендицитом поступает уже инфицированным, ему отводится отдельная палата-изолятор и медперсонал при работе с

ним соблюдает определённые меры инфекционной безопасности.

Консультация пациента по поводу реабилитационного периода после аппендэктомии.

29.

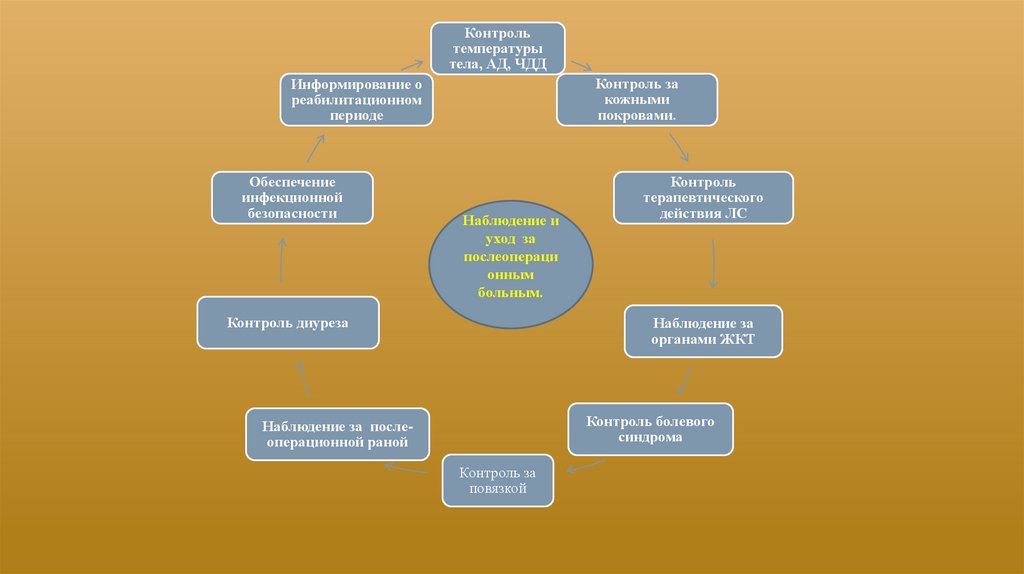

Контрольтемпературы

тела, АД, ЧДД

Контроль за

кожными

покровами.

Информирование о

реабилитационном

периоде

Обеспечение

инфекционной

безопасности

Наблюдение и

уход за

послеопераци

онным

больным.

Контроль диуреза

Контроль

терапевтического

действия ЛС

Наблюдение за

органами ЖКТ

Контроль болевого

синдрома

Наблюдение за послеоперационной раной

Контроль за

повязкой

30. Статистика оперативных вмешательств на органах брюшной полости в хирургическом отделении г. Мичуринска за 3 года

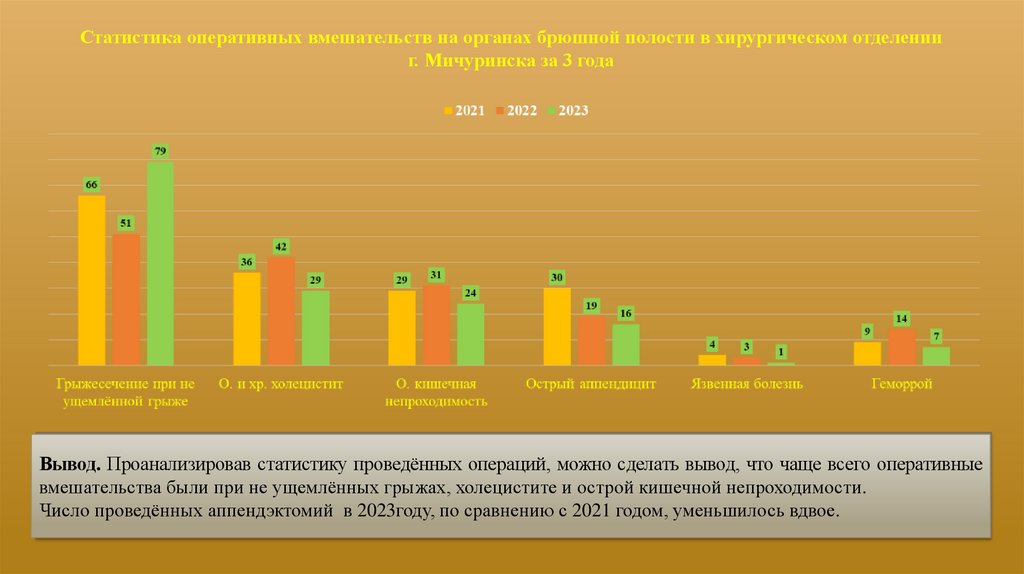

Вывод. Проанализировав статистику проведённых операций, можно сделать вывод, что чаще всего оперативныевмешательства были при не ущемлённых грыжах, холецистите и острой кишечной непроходимости.

Число проведённых аппендэктомий в 2023году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось вдвое.

31.

Структура прооперированных с острымаппендицитом по гендерному признаку

Вывод: Из диаграммы видно, что женщин с острым

аппендицитом оперировалось на 50% больше, чем

мужчин, что соответствует статистическим данным.

Структура прооперированных пациентов с

острым аппендицитом по возрастам.

Вывод: Проанализировав таблицу можно сделать вывод,

что чаще встречается аппендицит у людей молодого и

зрелого возраста.

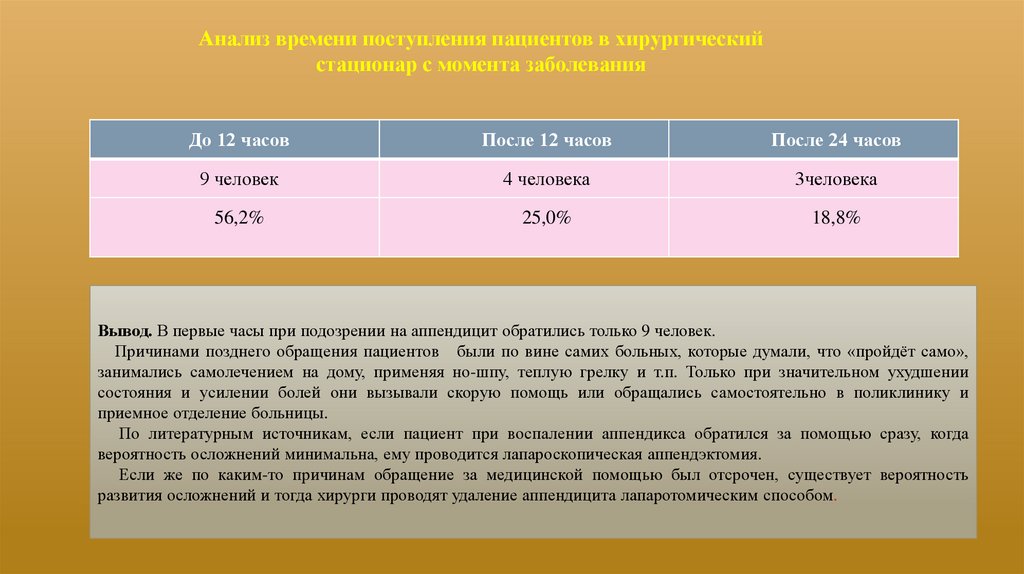

32. Анализ времени поступления пациентов в хирургический стационар с момента заболевания

До 12 часовПосле 12 часов

После 24 часов

9 человек

4 человека

3человека

56,2%

25,0%

18,8%

Вывод. В первые часы при подозрении на аппендицит обратились только 9 человек.

Причинами позднего обращения пациентов были по вине самих больных, которые думали, что «пройдёт само»,

занимались самолечением на дому, применяя но-шпу, теплую грелку и т.п. Только при значительном ухудшении

состояния и усилении болей они вызывали скорую помощь или обращались самостоятельно в поликлинику и

приемное отделение больницы.

По литературным источникам, если пациент при воспалении аппендикса обратился за помощью сразу, когда

вероятность осложнений минимальна, ему проводится лапароскопическая аппендэктомия.

Если же по каким-то причинам обращение за медицинской помощью был отсрочен, существует вероятность

развития осложнений и тогда хирурги проводят удаление аппендицита лапаротомическим способом.

33.

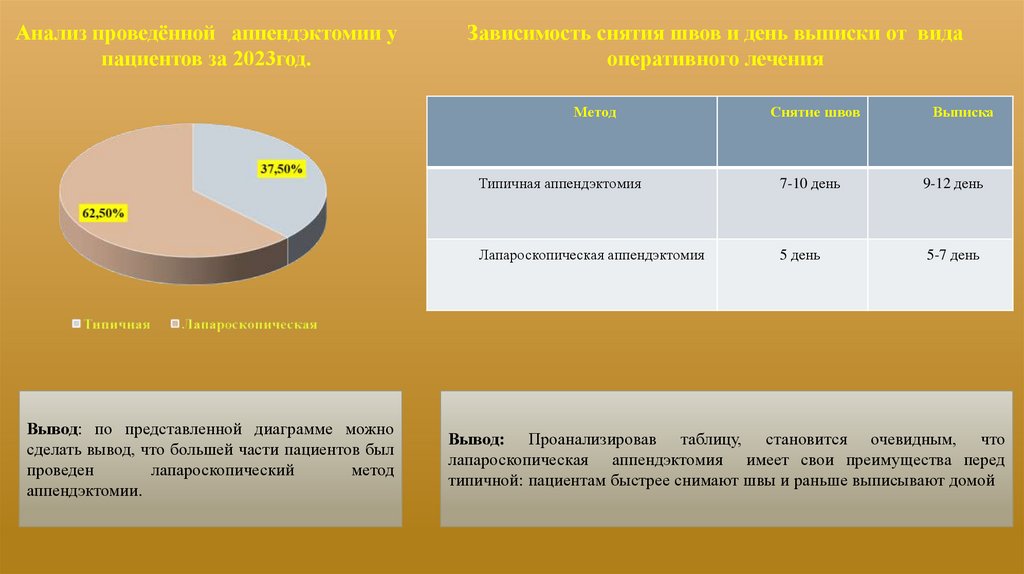

Анализ проведённой аппендэктомии упациентов за 2023год.

Зависимость снятия швов и день выписки от вида

оперативного лечения

Метод

Вывод: по представленной диаграмме можно

сделать вывод, что большей части пациентов был

проведен

лапароскопический

метод

аппендэктомии.

Снятие швов

Выписка

Типичная аппендэктомия

7-10 день

9-12 день

Лапароскопическая аппендэктомия

5 день

5-7 день

Вывод: Проанализировав таблицу, становится очевидным, что

лапароскопическая аппендэктомия имеет свои преимущества перед

типичной: пациентам быстрее снимают швы и раньше выписывают домой

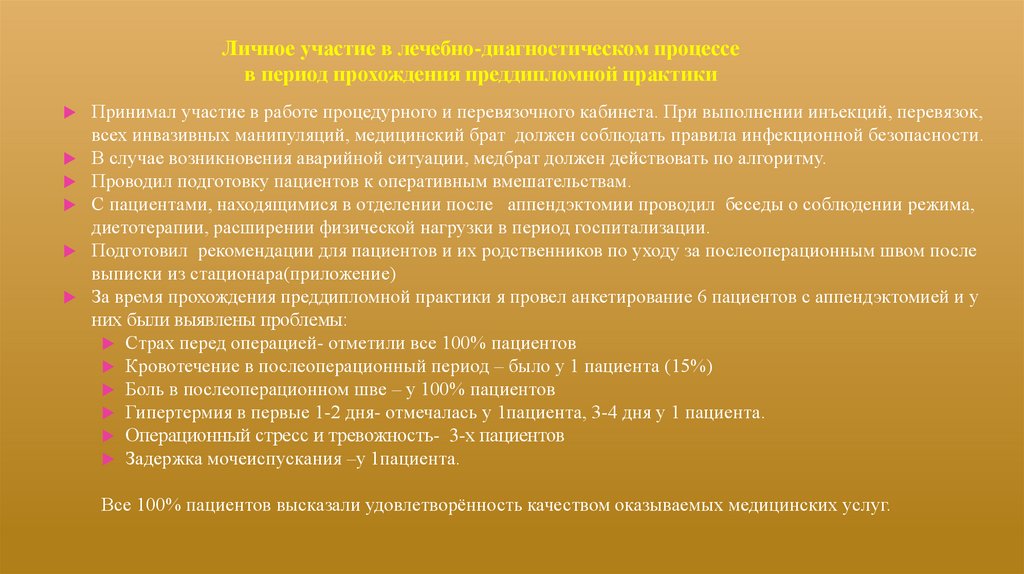

34. Личное участие в лечебно-диагностическом процессе в период прохождения преддипломной практики

Принимал участие в работе процедурного и перевязочного кабинета. При выполнении инъекций, перевязок,всех инвазивных манипуляций, медицинский брат должен соблюдать правила инфекционной безопасности.

В случае возникновения аварийной ситуации, медбрат должен действовать по алгоритму.

Проводил подготовку пациентов к оперативным вмешательствам.

С пациентами, находящимися в отделении после аппендэктомии проводил беседы о соблюдении режима,

диетотерапии, расширении физической нагрузки в период госпитализации.

Подготовил рекомендации для пациентов и их родственников по уходу за послеоперационным швом после

выписки из стационара(приложение)

За время прохождения преддипломной практики я провел анкетирование 6 пациентов с аппендэктомией и у

них были выявлены проблемы:

Страх перед операцией- отметили все 100% пациентов

Кровотечение в послеоперационный период – было у 1 пациента (15%)

Боль в послеоперационном шве – у 100% пациентов

Гипертермия в первые 1-2 дня- отмечалась у 1пациента, 3-4 дня у 1 пациента.

Операционный стресс и тревожность- 3-х пациентов

Задержка мочеиспускания –у 1пациента.

Все 100% пациентов высказали удовлетворённость качеством оказываемых медицинских услуг.

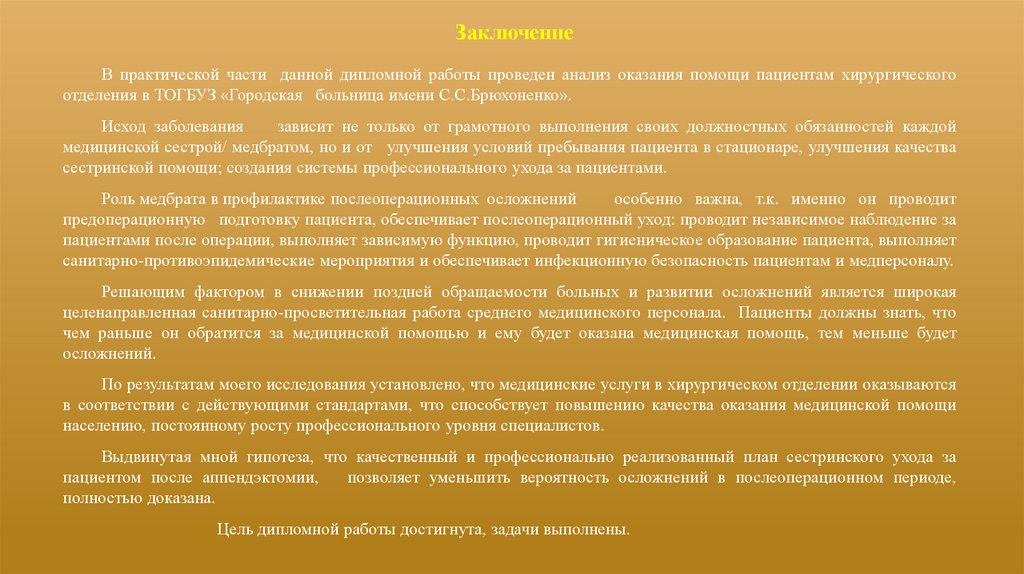

35. Заключение

В практической части данной дипломной работы проведен анализ оказания помощи пациентам хирургическогоотделения в ТОГБУЗ «Городская больница имени С.С.Брюхоненко».

Исход заболевания

зависит не только от грамотного выполнения своих должностных обязанностей каждой

медицинской сестрой/ медбратом, но и от улучшения условий пребывания пациента в стационаре, улучшения качества

сестринской помощи; создания системы профессионального ухода за пациентами.

Роль медбрата в профилактике послеоперационных осложнений

особенно важна, т.к. именно он проводит

предоперационную подготовку пациента, обеспечивает послеоперационный уход: проводит независимое наблюдение за

пациентами после операции, выполняет зависимую функцию, проводит гигиеническое образование пациента, выполняет

санитарно-противоэпидемические мероприятия и обеспечивает инфекционную безопасность пациентам и медперсоналу.

Решающим фактором в снижении поздней обращаемости больных и развитии осложнений является широкая

целенаправленная санитарно-просветительная работа среднего медицинского персонала. Пациенты должны знать, что

чем раньше он обратится за медицинской помощью и ему будет оказана медицинская помощь, тем меньше будет

осложнений.

По результатам моего исследования установлено, что медицинские услуги в хирургическом отделении оказываются

в соответствии с действующими стандартами, что способствует повышению качества оказания медицинской помощи

населению, постоянному росту профессионального уровня специалистов.

Выдвинутая мной гипотеза, что качественный и профессионально реализованный план сестринского ухода за

пациентом после аппендэктомии,

позволяет уменьшить вероятность осложнений в послеоперационном периоде,

полностью доказана.

Цель дипломной работы достигнута, задачи выполнены.

Медицина

Медицина