Похожие презентации:

Синдром кишечного кровотечения

1.

АО Медицинский университет АстанаКафедра: Внутренние болезни интернатуры

СРС

На тему: Синдром кишечного кровотечения.

Выполнила: Амангелдиева А.

Группа: 688

Проверила: Горлова Т. Н.

Астана-2016 г.

2.

Содержание:1. Определение кишечное кровотечение

2. Этиология кишечного кровотечения

3. Патогенез кишечного кровотечения

4. Классификация кишечного кровотечения

5. Жалобы при кишечном кровотечении

6. Физикальные данные

7. Дифференциальная диагностика

8. Диагностика гепатомегалии

9. Неотложная помощь

10. Список литературы.

3.

Синдром кишечного кровотечения – это кровотечение, котороепроисходит в просвет тонкой или толстой кишки, кишечные кровотечения

составляют около 10-15% всех кровотечений из пищеварительного

тракта,обычно не имеющий явной клинической симптоматики, не

приводящая к геморрагическому шоку.

4.

Причины синдрома кишечного кровотеченияПричиной кровотечения могут быть разнообразные заболевания кишечника и

мезентериальных сосудов. Ангиодисплазии сосудов тонкого и толстого кишечника могут

проявляться только кровотечением и не иметь никаких других клинических

признаков. Дивертикулез кишечника является наиболее частой причиной кровотечения.

Также кишечные кровотечения часто сопровождают хронические (болезнь

Крона, неспецифический язвенный колит) и острые воспалительные заболевания кишечника

(псевдомембранозный колит); специфическую патологию тонкой или толстой кишки

(туберкулезный колит). Балантидиаз, амебная дизентерия. Врожденные телеангиоктазии,

лейкозы, лимфомы.

Также к кишечному кровотечению могут приводить поражения брыжеечных сосудов –

ишемия кишечника вследствие спазма или тромбоза мезентериальных артерий. Массивными

кровотечениями заканчивается опухолевая патология (рак, полипы кишечника). Источником

кишечных кровотечений могут являться геморрой, анальные трещины. У детей частой

причиной кишечных кровотечений бывают инородные тела пищеварительного тракта.

К более редким факторам, провоцирующим кишечные кровотечения, относят радиационный

колит после лучевой терапии, аорто- кишечные свищи, анкилостомидоз, сифилис

кишечника, амилоидоз, длительные марафонские забеги у спортсменов. Менее чем в 10%

случаев выявить причину кишечного кровотечения не удается. Отравление тяжелыми

металлами (ртуть, свинец), едкими щелочами, концентрированными кислотами нередко

сопровождается кровотечением в первые часы отравления из-за ожога слизистой, появления

кровоточащих эрозий. В дальнейшем, в период отторжения участков слизистой оболочки,

подвергшейся некрозу, вновь могут возникнуть профузные кровотечения.

5.

Классификация желудочно-кишечных кровотечений1. По локализации: а) из верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок, ДПК) б) из тонкой кишки

(тощая и повздошная) в) из нижних отделов ЖКТ (толстая и прямая кишка)

2. По клинике: а) продолжающееся (активное) б) остановившееся

3. По объему: а) массивное (профузное) б) малое (минимальное)

4. По характеру: а) острое б) хроническое (скрытое, оккультное)

5. По этиологии: а) язвенное б) не язвенное

6. По степени тяжести - величина кровопотери: а) легкая б) средняя в) тяжелая

7. По частоте: а) первичное б) рецидивное (повторное).

6.

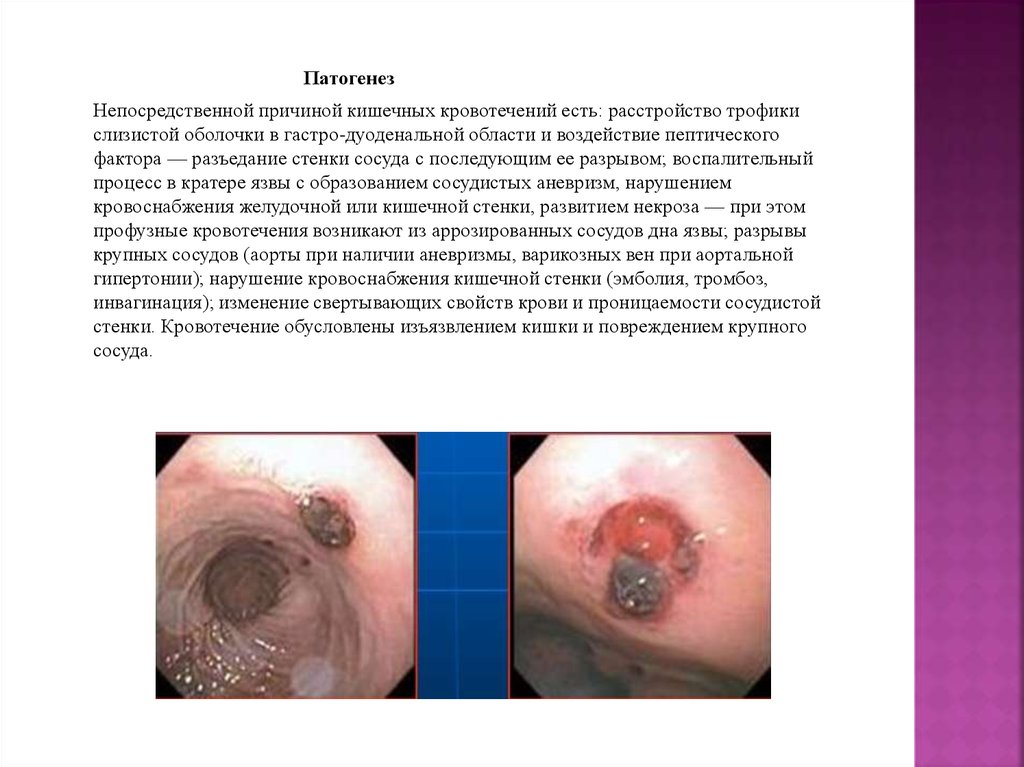

ПатогенезНепосредственной причиной кишечных кровотечений есть: расстройство трофики

слизистой оболочки в гастро-дуоденальной области и воздействие пептического

фактора — разъедание стенки сосуда с последующим ее разрывом; воспалительный

процесс в кратере язвы с образованием сосудистых аневризм, нарушением

кровоснабжения желудочной или кишечной стенки, развитием некроза — при этом

профузные кровотечения возникают из аррозированных сосудов дна язвы; разрывы

крупных сосудов (аорты при наличии аневризмы, варикозных вен при аортальной

гипертонии); нарушение кровоснабжения кишечной стенки (эмболия, тромбоз,

инвагинация); изменение свертывающих свойств крови и проницаемости сосудистой

стенки. Кровотечение обусловлены изъязвлением кишки и повреждением крупного

сосуда.

7.

ЖалобыЕсли возникает обильное кишечное кровотечение, на лицо общие признаки

внутреннего кровотечения: слабость, жажда, головокружение, даже временная

потеря сознания (обморок), падение давления, пульс частит, бледность, холодный

пот, похолодание конечностей, учащение дыхания, зевота, заострение черт лица,

возможен геморрагический коллапс, иногда судороги и повторная рвота. У части

больных с кишечным кровотечением появляется чувство страха, неясной тревоги,

сменяющееся торможением психических функций либо эйфорией.

8.

Симптомы кишечного кровотеченияКишечные кровотечения редко бывают массивными, вызывающими явную клинику гиповолемии,

геморрагического шока. Достаточно часто пациенты упоминают о периодическом появлении крови в стуле

только после тщательного сбора анамнеза. Наиболее распространенная жалоба при кишечном кровотечении –

выделение крови с калом. При кровотечении из тонкой кишки кровь длительное время контактирует с

пищеварительными ферментами, что приводит к окислению гемоглобина и придает крови черный цвет. Если

крови много, она раздражает стенки кишечника и приводит к усилению пассажа содержимого по

пищеварительной трубке. Проявляется это наличием жидкого, черного, зловонного стула – мелены.

Если источник кровотечения находится в верхних отделах толстого кишечника, кровь принимает активное

участие в процессе формирования каловых масс, успевает окислиться. В таких ситуациях обнаруживается

примесь темной крови, равномерно перемешанной с каловыми массами. При наличии кишечного кровотечения

из сигмовидной, прямой кишки кровь не успевает смешаться с калом, поэтому располагается поверх внешне не

измененных каловых масс в виде капель или сгустков. Цвет крови в этом случае – алый.

Если источником кровотечения служат дивертикулы толстой кишки либо ангиодисплазии, кровотечение может

возникать на фоне полного здоровья, не сопровождаться болью. Если же кишечное кровотечение развилось на

фоне воспалительной, инфекционной патологии кишечника, появлению крови в стуле может предшествовать

боль в животе. Боли в области промежности при дефекации или сразу после нее, сочетающиеся с появлением

алой крови в каловых массах или на туалетной бумаге, характерны для геморроя и трещин заднего прохода.

Инфекционная патология толстого кишечника, приведшая к развитию кишечного кровотечения, может

сопровождаться повышением температуры, диареей, постоянными позывами на дефекацию (тенезмами). Если

кишечное кровотечение возникло на фоне длительно существующего субфебрилитета, значительной потери

веса, хронической диареи и интоксикации, следует подумать о туберкулезе кишечника. Кишечное

кровотечение, сочетающееся с признаками системного поражения кожи, суставов, глаз и других органов,

обычно является симптомом неспецифического воспалительного заболевания кишечника. При наличии

окрашенного кала и полном отсутствии клиники кровотечения следует выяснить, не употреблял ли пациент

блюд с пищевыми красителями, которые могли привести к изменению цвета каловых масс.

9.

Анамнез позволяет выявить перенесенный в прошлом эпидемический гепатит (болезнь Боткина) илисистематическое злоупотребление алкоголем, спленомегалию, периодически появляющийся черный стул. В

патогенезе таких кишечных кровотечений решающее значение имеет нарушение целости варикозных вен.

Сопутствующие циррозам печени нарушения свертывающей системы объясняют массивность и упорство

кровотечений.

Чрезвычайно важны и данные анализов (лейкопения, тромбоцитопения, глубокие нарушения функций

печени, выявляемые функциональными пробами и прежде всего — методом электрофореза белков

сыворотки крови). Кровавая рвота обычно имеет обильный (фонтаном) и повторный характер,

диспепсические явления часто отсутствуют. Боли, как правило, не предшествуют кишечному

кровотечению.

Язвеный анамнез, характерный болевой синдром с типичным суточным ритмом болей и сезонной

периодичностью обострений; возраст чаще средний (обычно старше 20 лет). Боли обычно ослабевают или

даже исчезают, температура тела сначала падает ниже нормальной, а затем (в 50%) появляются

температурные «свечи» или субфебрилитет. У большинства больных резко нарастает экскреция

пепсиногена с мочой (уропепсина). Нужно помнить, что иногда кишечное кровотечение бывает первым

признаком скрыто протекающей язвенной болезни.

При раке желудка — обильная рвота неизмененной кровью (ахилия) или скудная — кофейной гущей;

обычно преклонный возраст, отсутствие язвенного анамнеза, синдром «малых признаков», похудание

(иногда прогрессирующее); прощупывание над левой ключицей «вирховской железки», изредка самой

опухоли (поздние признаки). Экскреция уропепсина, как правило, снижена.

В сомнительных случаях приводится прибегать к срочному рентгенологическому исследованию.

Исследование рекомендуется проводить в условиях хирургического отделения с целью предоперационной

топической диагностики и решения вопроса о сроках и характере операции.

Для выявления источника кровотечения используется гастрофиброскопия, которая имеет преимущества

перед рентгеноскопией, так как позволяет обнаружить эрозивный гастрит, затромбированный кратер

желудочной язвы, телеангиэктазии, не выявляемые рентгенологически. Гастрофиброскопию необходимо

проводить в хирургическом стационаре после промывания желудка.

При портальной гипертензии больной нередко истощен, характерно наличие венозных коллатералей,

сосудистых «звездочек» и ладонной («печеночной») эритемы; прощупывается увеличенная селезенка, реже

— измененная печень; обнаруживаются асцит, желтуха (иногда только в анамнезе).

10.

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых позволяет выявить стигматы цирроза печени,наследственные сосудистые аномалии, признаки капилляротоксикоза, паранеопластические

проявления. Пальпация брюшной полости может обнаружить болезненность (пептическая язва),

спленомегалию (цирроз печени или тромбоз селезеночной вены), опухоль желудка.

Внутрибрюшинное кровотечение (например, при нарушенной внематочной беременности) подчас

проявляется схожими с ЖКК признаками острого малокровия. Наличие симптомов раздражения

брюшины, характерных для кровотечения в брюшную полость, может помочь в дифференциальной

диагностике этих состояний. Если аускультация живота выявляет усиленную перистальтику есть

основание предположить, что она вызвано кровью, попавшей в кишечник из верхних отделов ЖКТ.

Пальцевое исследование прямой кишки на предмет наличия геморроидальных узлов, полипов.

Пальпируется отечные ткани, снижение тонуса сфинктера слизистой, после извлечения пальца

зияние ануса и подтекание кишечного содержимого крови. Однако следует помнить о том, что

подтверждение диагноза геморроидального расширения вен прямой кишки не исключает

кишечного кровотечения из других отделов пищеварительной трубки.

11.

Шоковый индекс (индекс Альговера), характеризующего тяжесть кровопотери:соотношение ЧСС и систолического АД. При отсутствии дефицита ОЦК шоковый

индекс равен 0,5. Повышение его до 1,0 соответствует дефициту ОЦК, равному 30%, а

до 1,5-50% - дефициту ОЦК.

Приведенные показатели необходимо оценивать в комплексе с клиническими

проявлениями кровопотери. На основании оценки некоторых из названных показателей

и состояния больных В.Стручковым и соавт. (1977) разработана классификация,

выделяющая 4 степени тяжести кровопотери:

I степень - общее состояние удовлетворительное; умеренная тахикардия; АД не

изменено; Нb выше 100 г/л; дефицит ОЦК - не более 5% от должного;

II степень: общее состояние - средней тяжести, вялость, головокружение, обморочное

состояние, бледность кожных покровов, значительная тахикардия, снижение АД до 90

мм рт.ст; Hb - 80 г/л; дефицит ОЦК - 15% от должного;

III степень - общее состояние тяжелое; кожные покровы бледные, холодный, липкий

пот; больной зевает, просит пить (жажда); пульс частый, нитевидный; АД снижено до

60 мм рт.ст.; Hb - 50 г/л; дефицит ОЦК - 30% от должного;

IV степень - общее состояние крайне тяжелое, граничит с агональным; длительная

потеря сознания; пульс и АД не определяются; дефицит ОЦК - более 30% от должного.

12.

Дифференциальная диагностикаПри тромбофлебитической спленомегалии после кровотечения уменьшаются размеры резко

увеличенной до этого селезенки. Ценные данные для Дифференциальной диагностики

портальной гипертонии, осложненной кровотечением, могут дать спленоманометрия

(повышение внутриселезеночного давления до 200 мм вод. ст.), спленопортография. Однако

их применение связано с большим риском и не всегда помогает установить причину

кишечного кровотечения.

Для геморрагических диатезов характерны синдром множественных кровотечений и

кровоизлияний, определенные изменения свойств крови (свертываемость, длительность

кровотечения, ретракция кровяного сгустка, тромбоцитопения), положительный симптом

«жгута». Геморрагический диатез нередко наблюдается и в молодом возрасте (до 20 лет), когда

язвенная болезнь встречается редко.

В случае передозировки антикоагулянтов важен анамнез. После применения антикоагулянтов

непрямого действия резко снижается протромбиновый индекс (40% и ниже), а после

применения гепарина значительно увеличивается время свертывания крови.

О месте кровотечения можно ориентировочно судить по характеру его первоначального

клинического проявления (рвота или мелена). Так, при желудочной локализации источника

кровотечения болезнь чаще дебютирует кровавой рвотой, а при кишечной (в частности,

дуоденальной) — кровавым стулом.

При геморрагическом инфаркте толстой кишки в зависимости от стадии заболевания

колоноскопия выявляет обширные участки отечной, цианотичной или пропитанной кровью

слизистой с повышенной кровоточивостью, множественные подслизистые кровоизлияния.

Позже появляются поверхностные кровоточащие изъязвления, могут возникать участки

некроза с последующим распадом тканей и перфорацией. При высокой окклюзии верхней

брыжеечной артерии возможны инфаркт и некроз всего тонкого кишечника и правой

половины толстой кишки; при тромбозах нижней брыжеечной артерии в связи с наличием

мощных сосудистых коллотералей инфарцирование обычно ограничивается сигмовидной

кишкой.

13.

Общий анализ крови (определяется уровень гемоглобина, эритроцитов, нормоцитов, гематокрита)Анемия, увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево.Анализ кала на скрытую кровь.

ОАМ: протеинурия, микрогематурия.

БАК: снижение общего белка, гипоальбуминемия, повышение альфа, бета глобулинов, повышение

аминотрансфераз, гипербилирубинемия.

Коагулограмма гипотромбинемия Во время осмотра гастроэнтеролог обращает внимание на

частоту пульса, уровень артериального давления. Обязательно выясняется, нет ли у пациента в

анамнезе эпизодов потери сознания.

Инструментальная диагностика.

Для установления диагноза может проводиться колоноскопия (осмотр верхних отделов толстой

кишки).

Колоноскопия выявляет обширные участки отечной, цианотичной или пропитанной кровью

слизистой с повышенной кровоточивостью, множественные подслизистые кровоизлияния. Позже

появляются поверхностные кровоточащие изъязвления, могут возникать участки некроза с

последующим распадом тканей и перфорацией.

Ректороманоскопия (визуализация сигмовидной и прямой кишки).

Проведение эндоскопического исследования позволяет выявить причину кишечного

кровотечения в 90% случаев, провести одновременное эндоскопическое лечение (полипэктомию,

электрокоагуляцию кровоточащего сосуда). Пристальное внимание уделяется описанию

кровотечения (остановившееся или продолжающееся, наличие тромба и его характеристики).

14.

Если кровотечение продолжается, а его источник выявить не удалось,проводят мезентерикографию, сцинтиграфию брыжеечных сосудов с использованием меченых

эритроцитов.

Мезентериальная артериография при кишечном кровотечении позволяет выявить

экстравазацию контраста и определить сторону и ориентировочную локализацию источника

кровотечения.

Мезентерикография позволяет выявить источник кишечного кровотечения в 85% случаев, но

только при его интенсивности более 0,5 мл/мин. Введенный в брыжеечные сосуды контраст

выходит с током крови в просвет кишечника, что видно на рентгеновском снимке. В этом случае

катетер, находящийся в сосудах брыжейки, можно использовать для их склерозирования либо

введения вазопрессина (он вызовет сужение сосудов и остановку кровотечения). Данный метод

наиболее актуален при выявлении кишечных кровотечений на фоне дивертикулеза кишечника,

ангиодисплазий.

Если же интенсивность кишечного кровотечения низкая (0,1 мл/мин.), выявить его источник

поможет сцинтиграфия с мечеными эритроцитами. Данная методика требует определенного

времени и подготовки, однако с высокой точностью позволяет поставить диагноз

низкоинтенсивного кишечного кровотечения. В отличие от мезентерикографии, сцинтиграфия

позволяет выявить источник кровотечения, но не его причину.

Рентгенологические исследования кишечника с введением бариевой взвеси рекомендуется

проводить в последнюю очередь, так как они наименее информативны и способны исказить

результаты других методик (эндоскопического и ангиографического исследования). Обычно

оценку пассажа содержимого по кишечнику проводят не ранее, чем через 48 часов после

остановки кишечного кровотечения.

15.

Неотложная помощь при кишечном кровотеченииИнфузионная терапия

При кровопотере не более 10% ОЦК переливания крови и кровезаменителей не требуется.

Этот объем излившейся крови организм в состоянии полностью компенсировать

самостоятельно. Однако следует помнить о возможности повторного кровотечения,

способного быстро дестабилизировать состояние больного на фоне напряжения компенсации.

Пациенты со значительным острым ЖКК, особенно находящиеся в нестабильном состоянии,

должны быть помещены в отделение интенсивной терапии или реанимации. Необходим

постоянный доступ к вене (желательна катетеризация одной из центральных вен),

Инфузионная терапия должна проводиться на фоне постоянного мониторного контроля за

сердечной деятельностью, АД, функцией почек (количество мочи) и дополнительной

оксигенации.

Для восстановления центральной гемодинамики используют трансфузию физиологического

раствора, раствора Рингера, базис-раствора. В качестве коллоидного кровезаменителя может

быть использован среднемолекулярный полиглюкин. Восстановление микроциркуляции

осуществляется с помощью низкомолекулярных коллоидных растворов (реополиглюкин,

гемодез, желатиноль). Кровь переливают для улучшения оксигенации (клетки красной крови)

и свертываемости (плазма, тромбоциты). Так кок при активном ЖКК необходимо и то, и

другое, целесообразно перелить цельную кровь. При остановившемся ЖКК, когда дефицит

ОЦК восполнен солевыми растворами, для восстановления кислородной емкости крови и

купирования высокой степени гемодилюции целесообразно перелить эритроцитарную массу.

Прямые переливания крови имеют значение главным образом для гемостаза. Если нарушено

свертываемость, что имеет место у большинства больных с циррозом печени, целесообразно

переливать свежезамороженную плазму и тромбоцитарную массу. Пациент должен получать

инфузионную терапию до тех пор, пока его состояние не стабилизируется; при этом

необходимо количество эритроцитов, обеспечивающее нормальную оксигенацию. При

продолжающемся или повторно возникшем ЖКК инфузионную терапию продолжают до

полной остановки кровотечения и стабилизации параметров гемодинамики.

16.

Список используемой литературы«Внутренние болезни» под редакцией Я. М. Вахрушева, Ижевск «Экспертиза», 2000

«Патология. Курс лекций» под редакцией М. А. Пальцева, Москва «Медицина», 2007

«Основные клинические синдромы при заболеваниях внутренних органов» под редакцией профессора Я.

М. Вахрушева, Ижевск, 2012

http://medbe.ru/materials/khirurgiya-zheludka/klassifikatsiya-zheludochno-kishechnykh-krovotecheniy/

© medbe.ru

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/intestinal

Медицина

Медицина