Похожие презентации:

Язвенная болезнь

1.

Кафедра поликлинической терапииЛекция «Язвенная болезнь»

Доцент Кобзарь О.Н.

2. Определение

• Язвенная болезнь представляет собойхроническое рецидивирующее заболевание,

протекающее с чередованием периодов

обострения и ремиссии, основным признаком

которого является образование дефекта

(язвы) в стенке желудка и

двенадцатиперстной кишки, проникающего —

в отличие от поверхностных повреждений

слизистой оболочки (эрозий) — в

подслизистый слой.

3. Структура заболеваемости органов пищеварения

40,0%35,8%

30,0%

20,0%

10,0%

24,2%

15,8%

10,8%

5,6% 6,5%

0,0%

Язвенная болезнь

Энтериты, колиты

Болезни ЖП и ЖВП

Гастриты, дуодениты

Болезни печени

Болезни ПЖ

4.

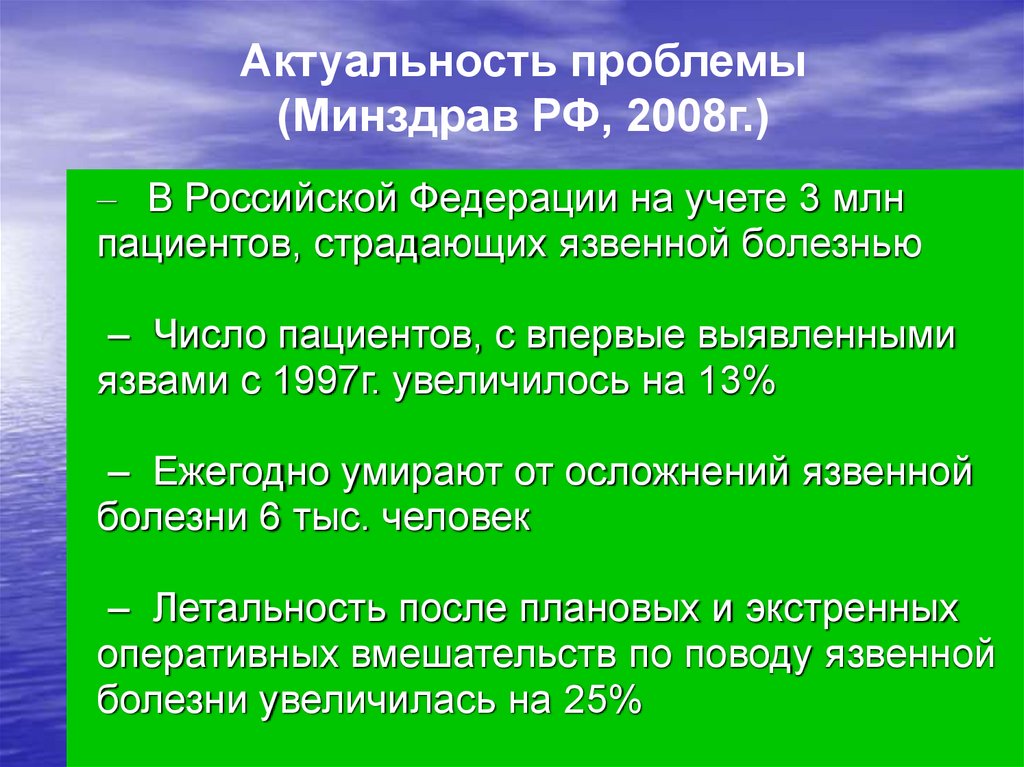

Актуальность проблемы(Минздрав РФ, 2008г.)

– В Российской Федерации на учете 3 млн

пациентов, страдающих язвенной болезнью

– Число пациентов, с впервые выявленными

язвами с 1997г. увеличилось на 13%

– Ежегодно умирают от осложнений язвенной

болезни 6 тыс. человек

– Летальность после плановых и экстренных

оперативных вмешательств по поводу язвенной

болезни увеличилась на 25%

4

5. эпидемиология

• Распространенность язвенной болезни средивзрослого населения составляет в разных странах от

5 до 15% (в среднем 7-10%). Язвы

двенадцатиперстной кишки встречаются в 4 раза

чаще, чем язвы желудка. Среди больных с

дуоденальными язвами мужчины значительно

преобладают над женщинами, тогда как среди

пациентов с язвами желудка соотношение мужчин и

женщин оказывается примерно одинаковым. В

последние годы отмечена тенденция к снижению

числа госпитализированных больных с

неосложненным течением язвенной болезни, но к

увеличению частоты язвенных кровотечений,

обусловленному растущим приемом нестероидных

противовоспалительных препаратов (НПВП).

6.

"Без кислоты не бывает язв"К.Schwarz – хирург госпиталя "Братьев

милосердия" в г. Агребе (Загреб), 1910

6

7. Теории язваобразования (историческая справка)

Г. Осборн, 1845К. Рокитанский, 1846

Р. Вирхов, 1853

Л. Ашоф, 1902

В. Бергман, 1913

Г . Конечный, 1923

П. Балинт, 1927

К.Быков, И. Курцин, 1949

Л. Драгстед, 1961

Г. Давенпорт, 1971

Б.Маршал, Д.Варен, 1983

пептическая

геморрагическая

сосудистая

травматическая

спазмогенная

воспалительная

ацидозная

кортико-висцеральная

рефлюксная

обратная диффузия Н+

Helicobacter pylori

7

8. Этиология и патогенез

• Согласно современным представлениям, патогенез язвеннойболезни в общем виде сводится к нарушению равновесия между

факторами кислотно-пептической агрессии желудочного

содержимого и элементами защиты слизистой оболочки

желудка и двенадцатиперстной кишки.

• К агрессивным факторам относятся повышение выработки

соляной кислоты (в результате увеличения массы обкладочных

клеток, гиперпродукции гастрина, нарушения нервной и

гуморальной регуляции процессов

• секреции соляной кислоты), увеличение выработки пепсиногена

и образования пепсина, нарушения моторики желудка и

двенадцатиперстной кишки (задержка или ускорение эвакуации

кислого содержимого из желудка), прямое травматизирующее

действие

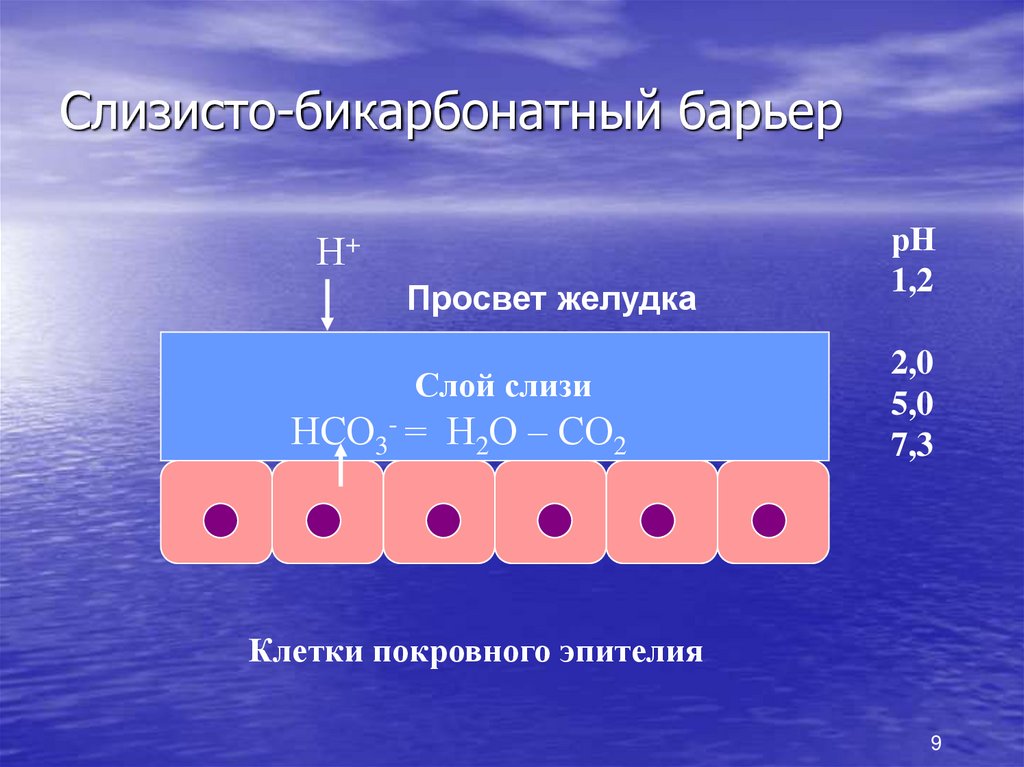

9. Слизисто-бикарбонатный барьер

Н+Просвет желудка

Слой слизи

НСО3- = Н2О – СО2

рН

1,2

2,0

5,0

7,3

Клетки покровного эпителия

9

10.

Факторы защиты и агресиислизистой желудка

Факторы агрессии

Факторы

защиты

НПВС

Слизистый

барьер

Бикарбонат

ы

Эпителиальны

е клетки

Простагландин

ы

Микроциркуляци

я

НСl + Пепсин

H. pylori

11.

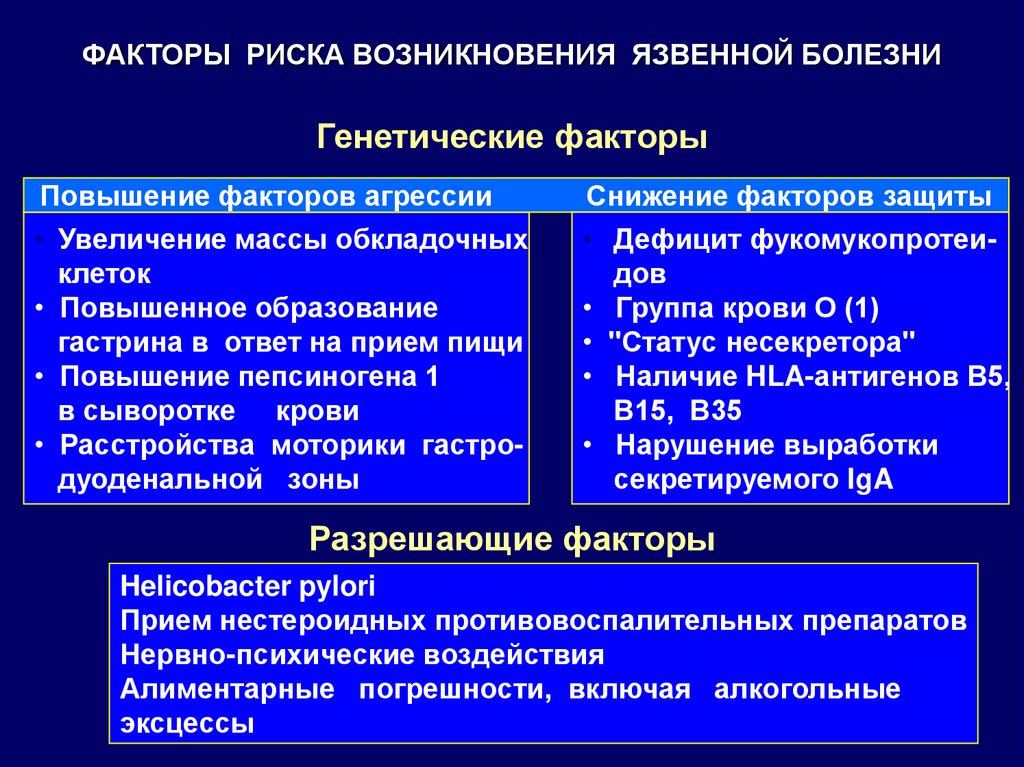

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИГенетические факторы

Повышение факторов агрессии

Снижение факторов защиты

• Увеличение массы обкладочных

клеток

• Повышенное образование

гастрина в ответ на прием пищи

• Повышение пепсиногена 1

в сыворотке крови

• Расстройства моторики гастродуоденальной зоны

• Дефицит фукомукопротеидов

• Группа крови О (1)

• "Статус несекретора"

• Наличие HLA-антигенов В5,

В15, В35

• Нарушение выработки

секретируемого IgA

Разрешающие факторы

Helicobacter pylori

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов

Нервно-психические воздействия

Алиментарные погрешности, включая алкогольные

эксцессы

12.

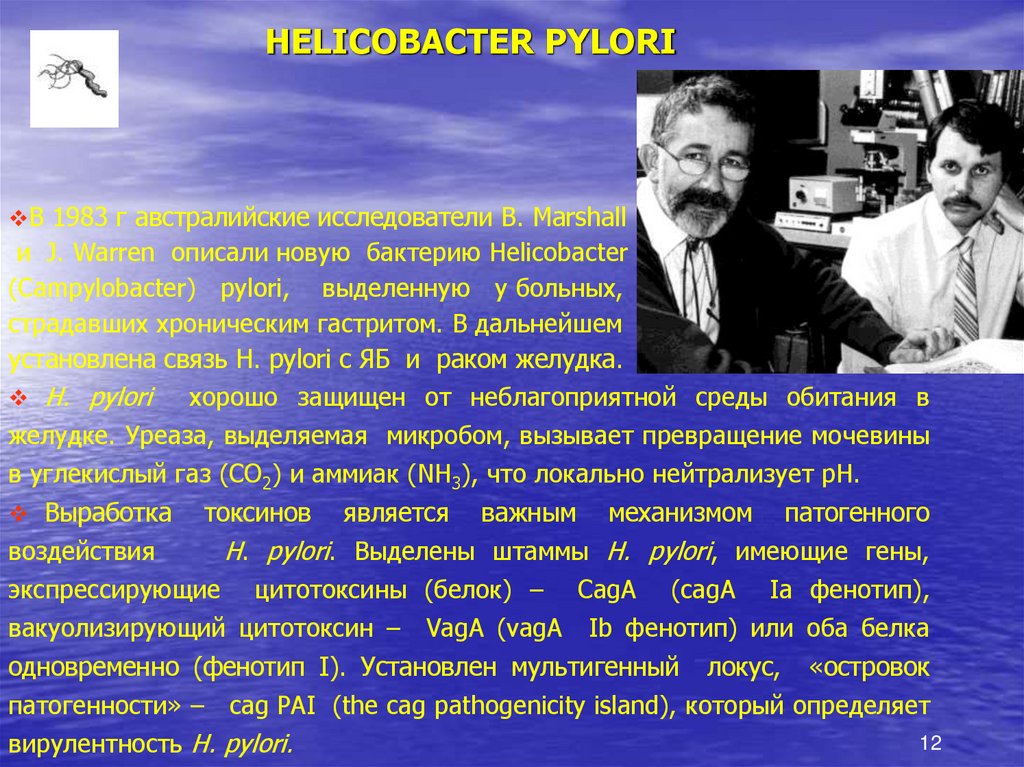

HELICOBACTER PYLORIВ 1983 г австралийские исследователи В. Marshall

и J. Warren описали новую бактерию Helicobacter

(Сampylobacter) pylori, выделенную у больных,

страдавших хроническим гастритом. В дальнейшем

установлена связь Н. pylori с ЯБ и раком желудка.

Н. pylori

хорошо защищен от неблагоприятной среды обитания в

желудке. Уреаза, выделяемая микробом, вызывает превращение мочевины

в углекислый газ (СО2) и аммиак (NH3), что локально нейтрализует рН.

Выработка токсинов является важным механизмом патогенного

воздействия

экспрессирующие

Н. pylori. Выделены штаммы Н. pylori, имеющие гены,

цитотоксины (белок) –

СagA

(сagA

Iа фенотип),

вакуолизирующий цитотоксин – VagA (vagA Ib фенотип) или оба белка

одновременно (фенотип I). Установлен мультигенный локус, «островок

патогенности» – cag PAI (the cag pathogenicity island), который определяет

12

вирулентность Н. pylori.

13.

Патогенез Нelicobacter pylori ассоциированных заболеваний14. Классификация

• Общепринятой классификации язвенной болезни не существует. Сточки зрения нозологической обособленности различают язвенную

болезнь и симптоматические гастродуоденальные язвы, а также

язвенную болезнь, ассоциированную и не ассоциированную с HP.

В зависимости от локализации выделяют язвы желудка (кардиального

и субкардиального отделов, тела желудка, антрального отдела,

пилорического канала), двенадцатиперстной кишки (луковицы и постбульбарного отдела), а также сочетанные язвы желудка и

двенадцатиперстной кишки. При этом язвы могут располагаться на

малой или большой кривизне, передней и задней стенках желудка и

двенадцатиперстной кишки.

По числу язвенных поражений различают одиночные и множественные

язвы, а в зависимости от размеров язвенного дефекта - язвы малых (до

0,5 см в диаметре), средних (0,6-1,9 см в диаметре) размеров, большие

(2,0-3,0 см в диаметре) и гигантские (свыше 3,0 см в диаметре) язвы.

15. Классификация

• В диагнозе отмечаются стадия течения заболевания:обострения, рубцевания (эндоскопически подтвержденная

стадия «красного» и «белого» рубца) и ремиссии, а также

наличие рубцово-язвенной деформации желудка и

двенадцатиперстной кишки.

• При формулировке диагноза язвенной болезни указываются

осложнения заболевания (кровотечение, прободение,

пенетрация, перигастрит и перидуоденит, рубцово-язвенный

стеноз привратника), в том числе и анамнестические, а также

перенесенные по поводу язвенной болезни операции. В

практической деятельности используется рабочая

классификация в которой отражены основные характеристики

данного заболевания.

16. Классификация

1.

Общая характеристика болезни:

язвенная болезнь желудка;

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

2.

Этиология и патогенез:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки первичная;

хеликобактерзависимая форма язвенной болезни;

хеликобактернезависимая форма язвенной болезни;

симптоматические (вторичные) гастродуоденальные язвы.

3.

Клиническая форма:

острая или впервые выявленная;

хроническая.

Локализация поражения (отделы желудка и двенадцатиперстной кишки).

Тяжесть течения:

легкое;

среднетяжелое;

тяжелое.

6.

Фаза:

обострение (рецидив);

затухающее обострение (неполная ремиссия);

ремиссия.

7.

Осложнения.

17. Классификация

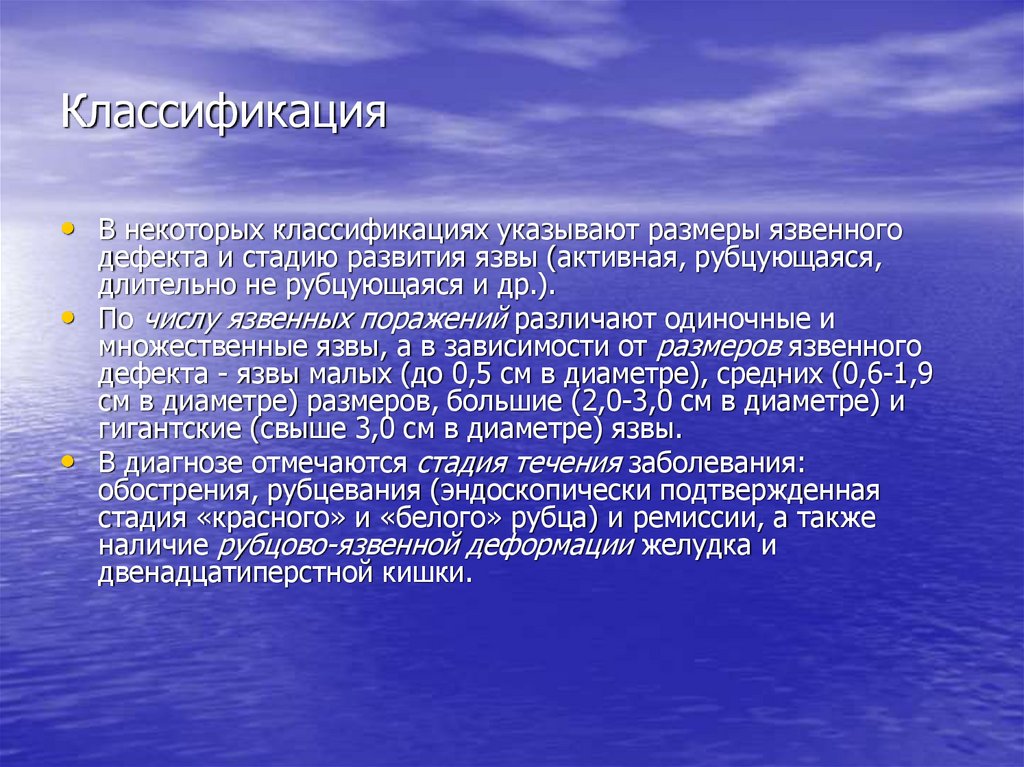

• В некоторых классификациях указывают размеры язвенногодефекта и стадию развития язвы (активная, рубцующаяся,

длительно не рубцующаяся и др.).

• По числу язвенных поражений различают одиночные и

множественные язвы, а в зависимости от размеров язвенного

дефекта - язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средних (0,6-1,9

см в диаметре) размеров, большие (2,0-3,0 см в диаметре) и

гигантские (свыше 3,0 см в диаметре) язвы.

• В диагнозе отмечаются стадия течения заболевания:

обострения, рубцевания (эндоскопически подтвержденная

стадия «красного» и «белого» рубца) и ремиссии, а также

наличие рубцово-язвенной деформации желудка и

двенадцатиперстной кишки.

18. Классификация

• При формулировке диагноза язвенной болезни указываютсяосложнения заболевания (кровотечение, прободение,

пенетрация, перигастрит и перидуоденит, рубцово-язвенный

стеноз привратника), в том числе и анамнестические, а также

перенесенные по поводу язвенной болезни операции.

• По числу язвенных поражений различают одиночные и

множественные язвы, а в зависимости от размеров язвенного

дефекта - язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средних (0,6-1,9

см в диаметре) размеров, большие (2,0-3,0 см в диаметре) и

гигантские (свыше 3,0 см в диаметре) язвы.

• В диагнозе отмечаются стадия течения заболевания:

обострения, рубцевания (эндоскопически подтвержденная

стадия «красного» и «белого» рубца) и ремиссии, а также

наличие рубцово-язвенной деформации желудка и

двенадцатиперстной кишки.

19. Классификация

• При формулировке диагноза язвенной болезни указываютсяосложнения заболевания (кровотечение, прободение,

пенетрация, перигастрит и перидуоденит, рубцово-язвенный

стеноз привратника), в том числе и анамнестические, а также

перенесенные по поводу язвенной болезни операции.

• По числу язвенных поражений различают одиночные и

множественные язвы, а в зависимости от размеров язвенного

дефекта - язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средних (0,6-1,9

см в диаметре) размеров, большие (2,0-3,0 см в диаметре) и

гигантские (свыше 3,0 см в диаметре) язвы.

• В диагнозе отмечаются стадия течения заболевания:

обострения, рубцевания (эндоскопически подтвержденная

стадия «красного» и «белого» рубца) и ремиссии, а также

наличие рубцово-язвенной деформации желудка и

двенадцатиперстной кишки.

20. Клиника

• Ведущим симптомом обострения язвенной болезниявляются боли в подложечной области, которые

могут иррадиировать в левую половину грудной

клетки и левую лопатку, грудной или поясничный

отдел позвоночника. Боли возникают сразу после

приема пищи (при язвах кардиального и

субкардиального отделов желудка), через полчасачас после еды (при язвах тела желудка), При язвах

пилорического канала и луковицы

двенадцатиперстной кишки обычно наблюдаются

поздние боли (через 2-3 часа после еды), голодные

боли, возникающие натощак и проходящие после

приема пищи, а также ночные боли. Боли проходят

после приема антацидов, антисекреторных и

спазмолитических препаратов, применения тепла.

21. Клиника

Типичные язвенные боли:поздняя - через 1,5 - 2 ч после еды

“голодная” боль, появляется натощак и

прекращающаяся после приема пищи

ночная боль

Рецидивирующее течение – обострения

(чаще весной и осенью), сменяющиеся

ремиссией

22. Клиника

• При обострении язвенной болезни часто встречаются идиспепсические расстройства: отрыжка кислым, изжога,

тошнота, запоры. Характерным симптомом является рвота

кислым желудочным содержимым, возникающая на высоте

болей и приносящая облегчение, в связи, с чем больные могут

вызывать ее искусственно. Однако в настоящее время этот

симптом встречается не так часто.

• Типичными для язвенной болезни являются сезонные (весной и

осенью) периоды усиления болей и диспепсических

расстройств. При обострении заболевания часто отмечается

похудание, поскольку, несмотря на сохраненный аппетит,

больные ограничивают себя в еде, опасаясь усиления болей.

• Следует считаться также и с возможностью бессимптомного

течения язвенной болезни. По некоторым данным, частота

таких случаев может достигать 30%.

23. Диагностика

• В период обострения язвенной болезни приобъективном исследовании часто удается

выявить болезненность в эпигастральной

области при пальпации, сочетающуюся с

умеренной резистентностью мышц передней

брюшной стенки. Также может

обнаруживаться локальная перкуторная

болезненность в этой же области (симптом

Менделя), Однако эти признаки не являются

строго специфичными для обострения

язвенной болезни.

24. Клиника

Типичные язвенные боли:поздняя - через 1,5 - 2 ч после еды

“голодная” боль, появляется натощак и

прекращающаяся после приема пищи

ночная боль

Рецидивирующее течение – обострения

(чаще весной и осенью), сменяющиеся

ремиссией

25. Обязательное основное начальное обследование

Клиническое исследование (расспрос,физикальные методы исследования).

Эндоскопическое исследование

Общий анализ крови

ЭКГ

Диагностика инфекции Helicobacter pylori:

- быстрый уреазный тест

- морфологический

- серологический

- микробиологический

- радионуклидный (дыхательный)

Морфологическое исследование биоптата (при

язве желудка)

26. Диагностика

• Клинический анализ крови при неосложненном теченииязвенной болезни чаще всего остается без существенных

изменений. Иногда отмечается незначительное повышение

содержания гемоглобина и эритроцитов, но может

обнаруживаться и анемия, свидетельствующая о явных или

скрытых кровотечениях. Лейкоцитоз и ускорение СОЭ

встречаются при осложненных формах язвенной болезни (при

пенетрации язвы, выраженном перивисцерите).

• Определенное место в диагностике обострений язвенной

болезни занимает анализ кала на скрытую кровь. При

интерпретации его результатов необходимо помнить, что

положительная реакция на скрытую кровь встречается и при

многих других заболеваниях, что требует их обязательного

исключения.

27. Диагностика

• Важную роль в диагностике язвенной болезни играетисследование кислотообразующей функции желудка,

которое проводится с помощью фракционного

желудочного зондирования или рН-метрии (в

последние годы — с помощью суточного

мониторирования внутрижелудочного рН). При язвах

двенадцатиперстной кишки и пилорического канала

обычно отмечаются повышенные (реже —

нормальные) показатели кислотной продукции, при

язвах тела желудка субкардиального отдела —

нормальные или сниженные. Обнаружение и

подтверждение гистаминустойчивой ахлоргидрии

практически всегда исключает диагноз язвы

двенадцатиперстной кишки и ставит под сомнение

доброкачественный характер язвы желудка.

28. Диагностика

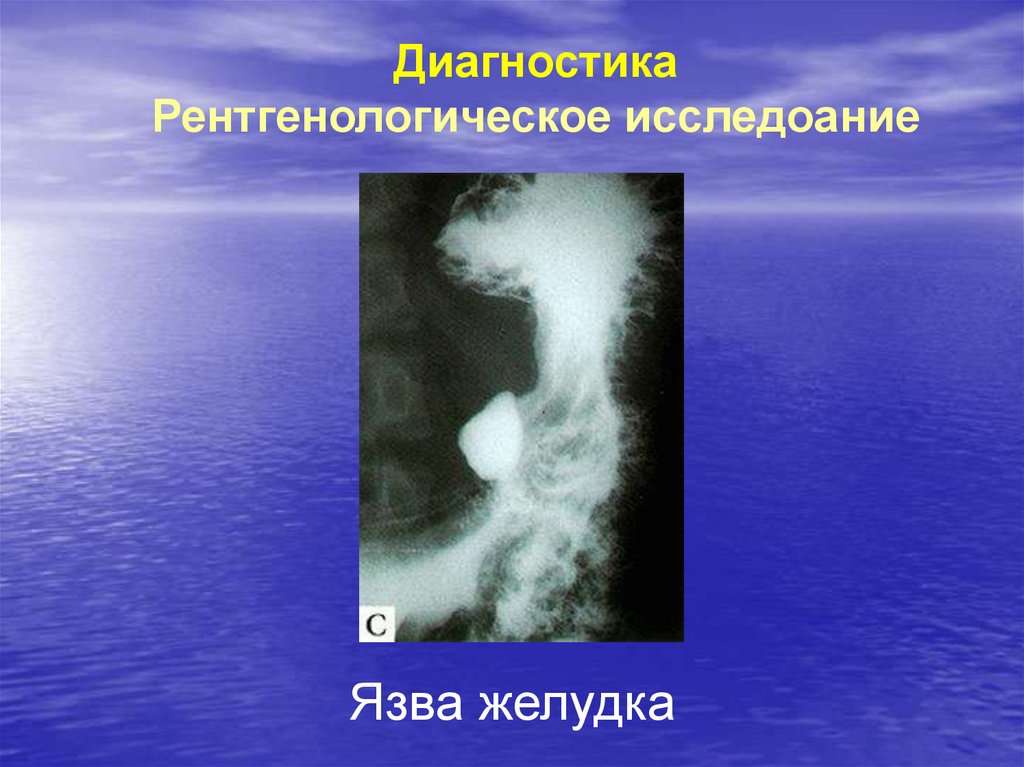

• Основное значение в диагностике язвенной болезниимеют рентгенологический и эндоскопический

методы исследования. При рентгенологическом

исследовании обнаруживается прямой признак

язвенной болезни — «ниша» на контуре или на

рельефе слизистой оболочки и косвенные признаки

заболевания (местный циркулярный спазм мышечных

волокон на противоположной по отношению к язве

стенке желудка в виде «указующего перста»,

конвергенция складок слизистой оболочки к «нише»,

рубцово-язвенная деформация желудка и луковицы

двенадцатиперстной кишки, гиперсекреция натощак,

нарушения гастродуоденальной моторики).

29. Диагностика

• Эндоскопическое исследование подтверждает наличиеязвенного дефекта, уточняет его локализацию, глубину, форму,

размеры, позволяет оценить состояние дна и краев язвы,

выявить сопутствующие изменения слизистой оболочки,

нарушения гастродуоденальной моторики. При локализации

язвы в желудке проводится биопсия с последующим

гистологическим исследованием полученного материала, что

дает возможность исключить злокачественный характер

язвенного поражения.

• Для определения дальнейшей тактики лечения исключительно

большое значение имеют результаты исследования наличия в

слизистой оболочке желудка HP, которое может проводиться

различными методами, отличающимися высокой

чувствительностью и специфичностью, но имеющие свои

показания.

30.

ДиагностикаЭндоскопическое исследование

Язва желудка

31.

ДиагностикаРентгенологическое исследоание

Язва желудка

32. Диагностика

• Серологический метод, выявляющий антитела к HP(чаще всего сейчас используется метод иммуноферментного анализа) применяется в основном для

скрининговых исследований с целью выявления

инфицированности различных групп населения,

поскольку не требует проведения эндоскопии,

сложных приборов, а также специально обученного

персонала Этот метод не пригоден для контроля

эффективности эрадикационной терапии, поскольку

изменение титра антигеликобактерных антител

происходит спустя несколько месяцев после

эрадикации. В последние годы появились

серологические методы, позволяющие определить

патогенные штаммы HP.

33. Диагностика

• Микробиологический (бактериологический) метод получениекультуры HP имеет то преимущество, что с его помощью можно

определить чувствительность микроорганизмов к тому или

иному антибактериальному препарату. Однако этот метод

достаточно дорогой. Кроме того, он сопряжен с определенными

трудностями, обусловленными необходимостью наличия

специальных

• сред, оптимальной температуры, влажности, качества

атмосферного воздуха и т.д. Это приводит к тому, что рост

колоний микроорганизмов удается получить далеко не всегда.

Неудобство метода связано и с тем, что его результатов

приходится ждать, как правило, не менее 10-14 дней. В

клинической практике он применяется в основном в случаях

инфекции HP, резистентной к обычным схемам

антигеликобактерной терапии.

34. Рекомендуемое обследование

Рентгенологический методБиохимическое исследование крови (печёночные

пробы, трансаминазы, билирубин, амилаза, белок)

Ультразвуковое исследование печени, жёлчного

пузыря, поджелудочной железы

Исследование желудочной секреции

Альтернативные методики:

а) РН-метрия.

- 24 часовая РН-метрия

- РН-метрия желудочного содержимого при

эндоскопическом исследовании

- внутриполостная РН-метия с медикаментозными

тестами

- компьютерная двухуровневая РН-метрия.

б) фракционное зондирование

35. Диагностика

• Морфологический (гистологический) методотносится в настоящее время — наряду с

быстрым уреазным тестом — к наиболее

распространенным методам первичной

диагностики инфекции HP. Исследование

биоптатов слизистой оболочки желудка с

применением различных окрасок

(акридиновым оранжевым, красителем Гимзы.

серебрением по Вартину-Старри) позволяет

не только с высокой степенью надежности

выявить наличие HP, но и количественно

определить степень обсеменения.

36.

Задачи терапиибольных язвенной болезнью

1. В сжатые сроки купировать основные

клинические симптомы обострения ЯБ

2. Добиться быстрого заживления язвенного

дефекта

3. Предупредить рецидивы заболевания

36

37.

На фоне антисекреторной терапии язвадвенадцати-перстной кишки в среднем рубцуется

за 4 нед, язва желудка – за 6 нед.

Однако рецидивы язвы в течение первого года

наблюдаются в 50 – 75% случаев.

«Ранние» рецидивы (через 1 мес) после

заживления язвы обнаруживаются у 24,7%.

Т. о. формула Карла Шварца

«НЕТ

КИСЛОТЫ

–

НЕТ

ЯЗВЫ»

нашла

практическое

подтверждение

в

непосредственном лечении гастродуоденальной

язвы.

Однако главная цель – излечить ЯБ или хотя бы

существенно сократить число рецидивов осталась

нерешенной

37

38. Диагностика

• При использовании эндоскопических методов диагностики HP у беруткак минимум 2 биоптата из тела желудка и 1 биоптат из антрального

отдела. Достоверность результатов повышается, если у одного

больного применяются не один, а два метода диагностики (например,

морфологический метод и быстрый уреазный тест).

Радионуклидные методы, самым известным из которых считается

дыхательный тест с использованием мочевины, меченной изотопами

13С или 14СГ предполагают применение масс-спектрографа для

улавливания этих изотопов в выдыхаемом воздухе. За рубежом

дыхательный тест считается «золотым стандартом» контроля полноты

эрадикационной терапии, поскольку является неинвазивным и

отличается высокой чувствительностью. В России дыхательный

уреазный тест стал доступен благодаря отечественным разработкам;

при этом анализ изотопического соотношения 13СО2/12СО2

проводится с помощью оригинальной диодной лазерной спектроскопии

.

39. Дифференциальная диагностика

• Язвенную болезнь необходимо дифференцировать ссимптоматическими язвами желудка и

двенадцатиперстной кишки, патогенез которых

связан с определенными фоновыми заболеваниями

или же конкретными этиологическими факторами

(например, с приемом НПВП). Симптоматические

гастродуоденальные язвы (особенно лекарственные)

часто развиваются остро, проявляясь иногда

внезапным желудочно-кишечным кровотечением или

прободением язв, протекают с нетипичными

клиническими проявлениями (стертой картиной

обострения, отсутствием сезонности и

периодичности).

40. Дифференциальная диагностика

• Гастродуоденальные язвы при синдроме ЗоллингераЭллисона отличаются от обычной язвенной болезникрайне тяжелым течением, множественной

локализацией (нередко даже в тощей кишке),

упорными поносами. При обследовании таких

больных отмечается резко повышенный уровень

желудочного кислотовыделения (особенно в

базальных условиях), определяется увеличенное

содержание гастрина в сыворотке крови (в 3-4 раза

по сравнению с нормой). В распознавании синдрома

Золлингера-Эллисона помогают провокационные

тесты (с секретином, глюкагоном и др.)

ультразвуковое исследование поджелудочной

железы.

41.

На фоне антисекреторной терапии язвадвенадцати-перстной кишки в среднем рубцуется

за 4 нед, язва желудка – за 6 нед.

Однако рецидивы язвы в течение первого года

наблюдаются в 50 – 75% случаев.

«Ранние» рецидивы (через 1 мес) после

заживления язвы обнаруживаются у 24,7%.

Т. о. формула Карла Шварца

«НЕТ

КИСЛОТЫ

–

НЕТ

ЯЗВЫ»

нашла

практическое

подтверждение

в

непосредственном лечении гастродуоденальной

язвы.

Однако главная цель – излечить ЯБ или хотя бы

существенно сократить число рецидивов осталась

нерешенной

41

42.

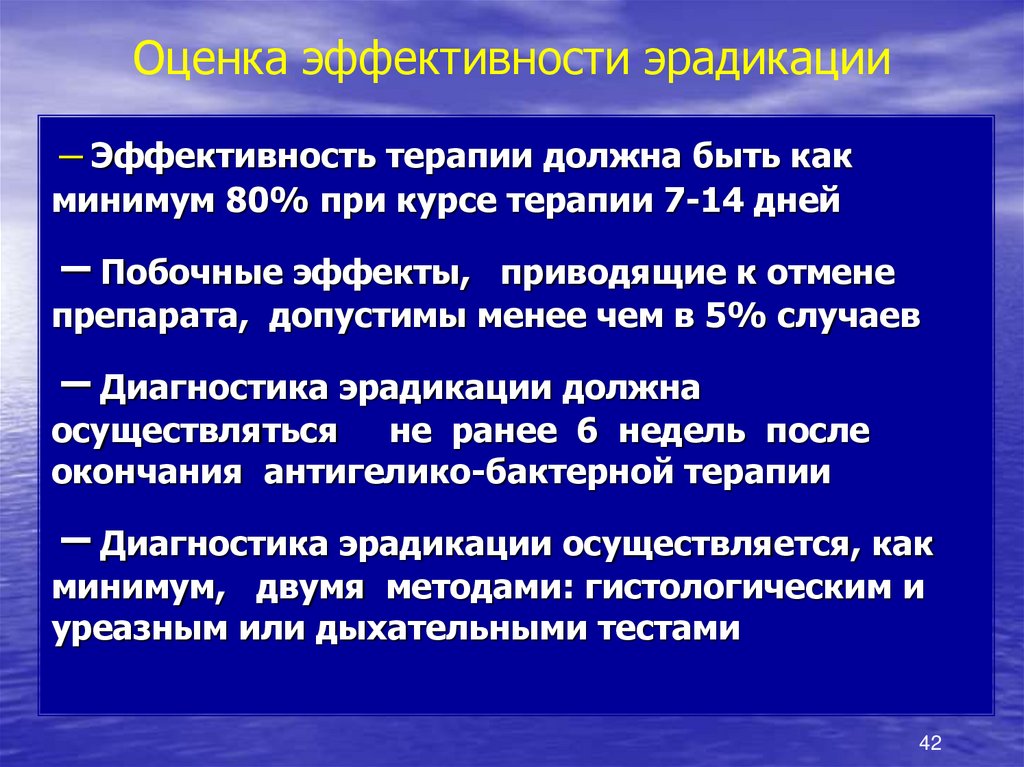

Оценка эффективности эрадикации– Эффективность терапии должна быть как

минимум 80% при курсе терапии 7-14 дней

– Побочные эффекты,

приводящие к отмене

препарата, допустимы менее чем в 5% случаев

– Диагностика эрадикации должна

осуществляться не ранее 6 недель после

окончания антигелико-бактерной терапии

– Диагностика эрадикации осуществляется, как

минимум, двумя методами: гистологическим и

уреазным или дыхательными тестами

42

43. Дифференциальная диагностика

• Гастродуоденальные язвы у больных гипер-паратиреозом отличаются от язвенной болезни

(помимо тяжелого течения, с частыми рецидивами,

наклонностью к кровотечениям и перфорации)

наличием признаков повышенной функции

паращитовидных желез (мышечной слабости, болей в

костях, жажды, полиурии). Диагноз ставится на

основании изучения содержания кальция и фосфора

в сыворотке крови, выявления признаков

гипертиреоидной остеодистрофии, характерных

симптомов поражения почек и неврологических

расстройств.

44. Дифференциальная диагностика

• При обнаружении язвенных поражений в желудке необходимообязательно проводить дифференциальную диагностику между

доброкачественными язвами, малигнизацией язвы и первичноязвенной формой рака желудка. В пользу злокачественного характера

поражения говорят его очень большие размеры (особенно у больных

молодого возраста), локализация язвенного дефекта на большой

кривизне желудка, наличие повышения СОЭ и гистаминустойчивой

ахлоргидрии. При рентгенологическом и эндоскопическом

исследовании в случаях злокачественных изъязвлений желудка

выявляют неправильную форму язвенного дефекта, его неровные и

бугристые края, инфильтрацию слизистой оболочки желудка вокруг

язвы, ригидность стенки желудка в месте изъязвления. Большую

помощь в оценке характера поражения стенки желудка в месте

изъязвления, а также состояния региональных лимфатических узлов

может дать эндоскопическая ультрасонография. Окончательное

заключение о характере язвенного поражения выносится после

гистологического исследования биоптатов язвы. С учетом возможности

ложноотрицательных результатов биопсию следует проводить

повторно, вплоть до полного заживления язвы, с взятием при каждом

исследовании не менее 3-4 кусочков ткани.

45. Течение и осложнения

• В неосложненных случаях язвенная болезньпротекает обычно с чередованием периодов

обострения заболевания (продолжительностью, в

среднем, от 3-4 до 6-8 недель) и ремиссии

(длительностью от нескольких месяцев до

нескольких лет). Под влиянием неблагоприятных

факторов (например, физическое перенапряжение,

злоупотребление алкоголем, прием ульцерогенных

лекарственных препаратов и др.) возможно развитие

осложнений. К ним относятся кровотечение,

перфорация и пенетрация язвы, развитие

перивисцерита, формирование рубцово-язвенного

стеноза привратника, возникновение малигнизации

язвы.

46. Течение и осложнения

• Язвенное кровотечение наблюдается у 15-20%больных язвенной болезнью, чаще при желудочной

локализации язв. Оно проявляется рвотой

содержимым типа «кофейной гущи» (гематемезис)

или черным дегтеобразным стулом (мелена). При

массивном кровотечении и невысокой секреции

соляной кислоты, а также локализации язвы в

кардиальном отделе желудка в рвотных массах

может отмечаться примесь неизмененной крови.

Иногда на первое место в клинической картине

язвенного кровотечения выступают общие жалобы

(слабость, потеря сознания, снижение артериального

давления, тахикардия), тогда как мелена может

появиться лишь спустя несколько часов.

47.

«Нет Helicobacter pylori (Нр) – нетНр-ассоциированной ЯБ»

Под эрадикацией H. pylori

понимают полное уничтожение

как вегетатив-ных

(спиралевидных), так и кокковых форм этих микроорганизмов

в желудке и

двенадцатиперстной кишке

47

48. Течение и осложнения

• Перфорация (прободение) язвы встречается у 5-15% больныхязвенной болезнью, чаще у мужчин. К ее развитию

предрасполагают физическое перенапряжение, прием алкоголя,

переедание. Иногда перфорация возникает внезапно, на фоне

бессимптомного («немого») течения язвенной болезни.

Перфорация язвы клинически проявляется острейшими

(«кинжальными») болями в подложечной области, развитием

коллаптоидного состояния. При обследовании больного

обнаруживаются «доскообразное» напряжение мышц передней

брюшной стенки и резкая болезненность при пальпации живота,

положительный симптом Щеткина-Блюмберга. В дальнейшем,

иногда после периода мнимого улучшения прогрессирует

картина разлитого перитонита.

49. Течение и осложнения

• Под пенетрацией понимают проникновениеязвы желудка или двенадцатиперстной кишки

в окружающие ткани: поджелудочную

железу, малый сальник, желчный пузырь и

др. При пенетрации язвы появляются

упорные боли, которые теряют прежнюю

связь с приемом пищи, повышается

температура тела, в анализах крови

выявляется повышение СОЭ. Наличие

пенетрации язвы подтверждается

рентгенологически и эндоскопически.

50. Течение и осложнения

• Перивисцеритом обозначают спаечный процесс,который развивается при язвенной болезни между

желудком или двенадцатиперстной кишкой и

соседними органами (поджелудочной железой,

печенью, желчным пузырем)-. Перивисцерит

характеризуется более интенсивными болями,

усиливающимися после обильной еды, при

физических нагрузках и сотрясении тела, иногда

повышением температуры и ускорением СОЭ.

Рентгенологически и эндоскопически при этом

обнаруживаются деформации и ограничение

подвижности желудка и двенадцатиперстной кишки.

51. Течение и осложнения

• Стеноз привратника формируется обычно послерубцевания язв, расположенных в пилорическом

канале или начальной части двенадцатиперстной

кишки. Нередко развитию данного осложнения

способствует операция ушивания прободной язвы

данной области. Наиболее характерными

клиническими симптомами стеноза привратника

являются рвота пищей, съеденной накануне, а также

отрыжка с запахом «тухлых» яиц. При пальпации

живота в подложечной области можно выявить

«поздний шум плеска» (симптом Василенко), иногда

становится видимой перистальтика желудка. При

декомпенсированном стенозе привратника может

прогрессировать истощение больных,

присоединяются электролитные нарушения.

52. Течение и осложнения

• Малигнизация (озлокачествление)доброкачественной язвы является не таким частым

осложнением язв желудка, как считалось ранее. За

малигнизацию язвы нередко ошибочно принимаются

случаи своевременно не распознанного

инфильтративно-язвенного рака желудка.

Диагностика малигнизации язвы не всегда

оказывается простой. Клинически иногда удается

отметить изменение течения язвенной болезни с

утратой периодичности и сезонности обострений. В

анализах крови выявляют анемию, повышенное СОЭ.

Окончательное заключение ставится при

гистологическом исследовании биоптатов, взятых из

различных участков язвы.

53.

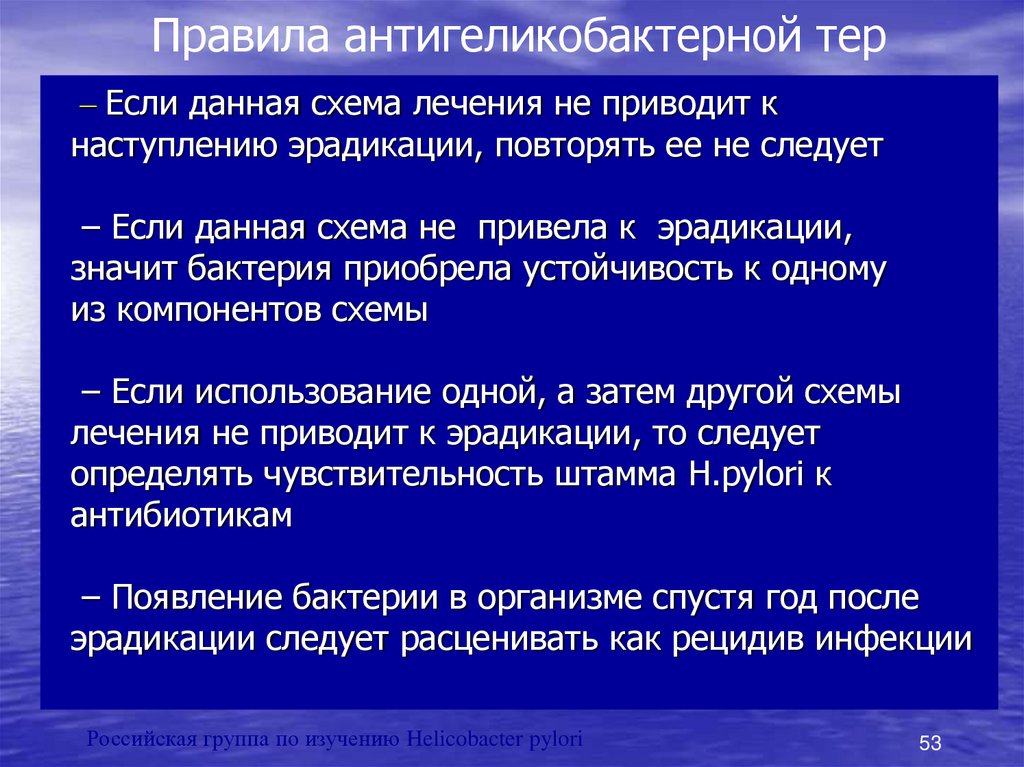

Правила антигеликобактерной тертерапии

– Если данная схема лечения

не приводит к

наступлению эрадикации, повторять ее не следует

– Если данная схема не привела к эрадикации,

значит бактерия приобрела устойчивость к одному

из компонентов схемы

– Если использование одной, а затем другой схемы

лечения не приводит к эрадикации, то следует

определять чувствительность штамма H.pylori к

антибиотикам

– Появление бактерии в организме спустя год после

эрадикации следует расценивать как рецидив инфекции

Российская группа по изучению Helicobacter pylori

53

54.

Схема первой линииИнгибитор

Амоксициллин

Кларитромицин

протонной + 1000 мг х 2 р/д +

500мг х 2 р/д

помпы 2 р/д

Клацид

Омепразол

Рабепразол (Париет)

20 мг х 2 р/д

10 - 14 дней

Эффективность более 90%

Эффективность снижается при 5 - 7 дневных курсах

2. 10 – 14 дневные курсы повышают эффективность на 12% и

являются экономически более выгодными

3. Эффективность снижается, если другие а/б, генерические

ингибиторы, другое дозирование, ранее применялся

кларитромицин, метронидазол, при курении, низком комплайнсе

55.

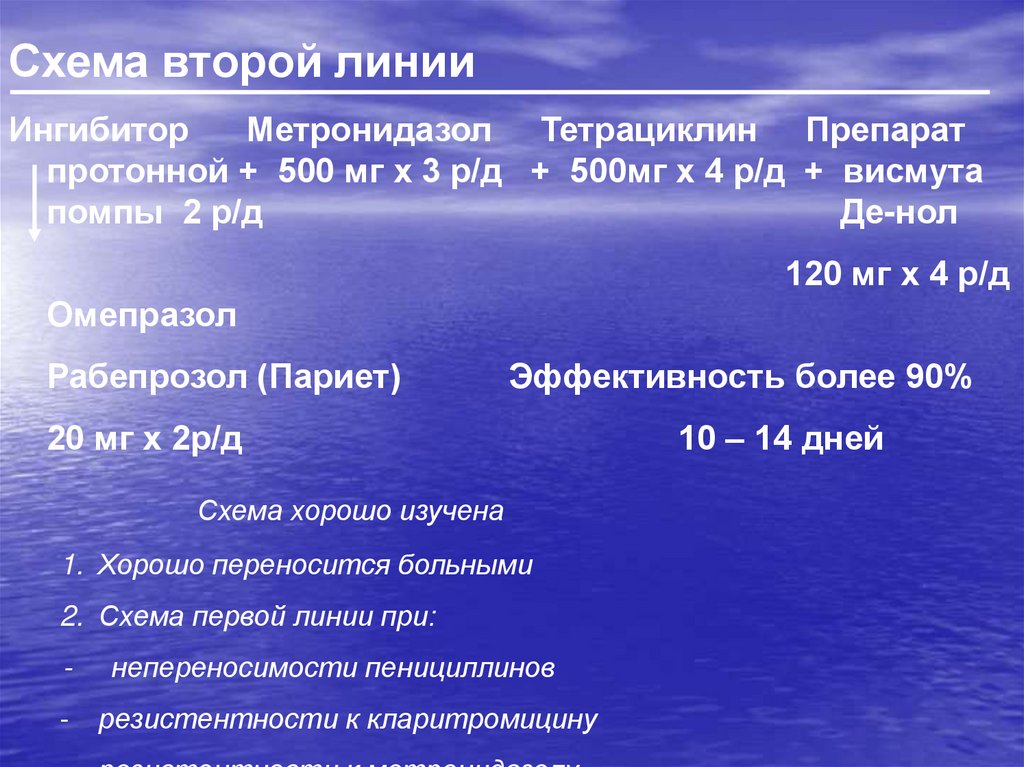

Схема второй линииИнгибитор

Метронидазол Тетрациклин Препарат

протонной + 500 мг х 3 р/д + 500мг х 4 р/д + висмута

помпы 2 р/д

Де-нол

120 мг х 4 р/д

Омепразол

Рабепрозол (Париет)

Эффективность более 90%

20 мг х 2р/д

Схема хорошо изучена

1. Хорошо переносится больными

2. Схема первой линии при:

-

непереносимости пенициллинов

резистентности к кларитромицину

10 – 14 дней

56. Маастрихт-3 Новое

Расширение показаний дляэрадикации

Модификации схем эрадикации

Предупреждение рака желудка

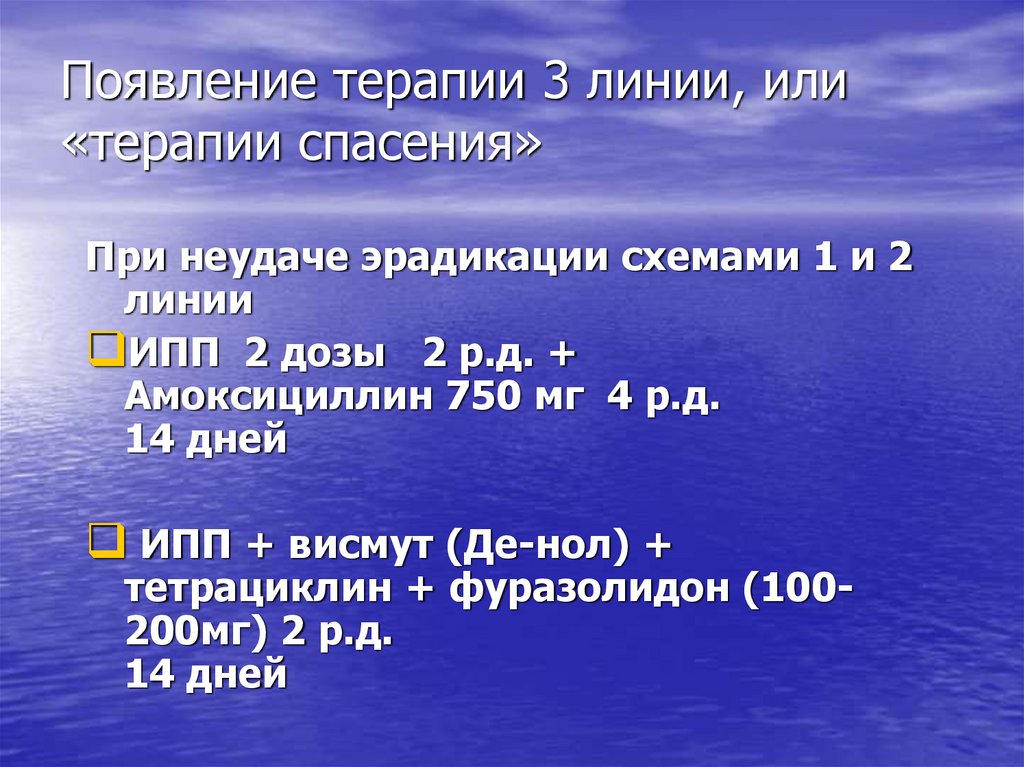

57. Появление терапии 3 линии, или «терапии спасения»

При неудаче эрадикации схемами 1 и 2линии

ИПП 2 дозы 2 р.д. +

Амоксициллин 750 мг 4 р.д.

14 дней

ИПП + висмут (Де-нол) +

тетрациклин + фуразолидон (100200мг) 2 р.д.

14 дней

58. Появление терапии 3 линии, или «терапии спасения»

При неудаче эрадикации схемами 1 и 2линии

ИПП + амоксициллин 1000 мг +

левофлоксацин 500 мг или

рифабутин 150 мг 2 р.д. 7-10 дней

Подбор АБ с учётом индивидуальной

чувствительности к Нр

59.

Профилактика рецидивов1. При H.pylori + эрадикация приводит к

снижению числа рецидивов с 43-78% в год до

5-12% в год

2. По возможности избегать приема НПВП или

принимать селективные ингибиторы ЦОГ2

(мелоксикам, целекоксиб)

3. Курсы (весной и осенью) профилактического

(диета, режим, антисекреторные препараты)

4. Прием антисекреторных препаратов (ИПП) по

требованию

5. Пролонгированное лечение

59

60.

Осложнения язвеннойболезни

1. Осложнения, возникающие внезапно и

непосредственно угрожающие жизни больного

(кровотечение, перфорация)

2. Осложнения, развивающиеся постепенно

и имеющие хроническое течение (стеноз,

пенетрация, малигнизация)

60

61.

Кровотечение1. Кровотечение наблюдается у 10-15%

больных язвенной болезнью.

2. При появлении у пациента,

страдающего язвенной болезнью, жалоб

на кратковременные эпизоды

немотивированной слабости,

головокружения, потемнения в глазах и

(или) потере сознания, следует

заподозрить язвенное кровотечение и

обследовать больного

61

62.

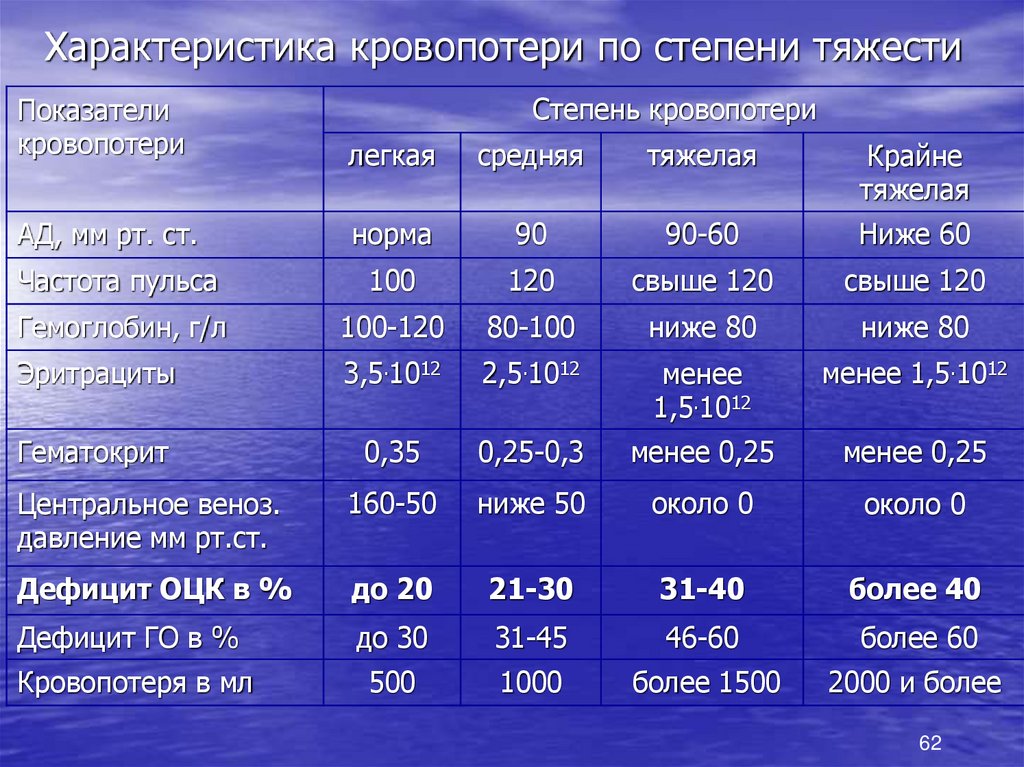

Характеристика кровопотери по степени тяжестиСтепень кровопотери

Показатели

кровопотери

легкая

средняя

тяжелая

Крайне

тяжелая

АД, мм рт. ст.

норма

90

90-60

Ниже 60

Частота пульса

100

120

свыше 120

свыше 120

Гемоглобин, г/л

100-120

80-100

ниже 80

ниже 80

Эритрациты

3,5.1012

2,5.1012

менее

1,5.1012

менее 1,5.1012

Гематокрит

0,35

0,25-0,3

менее 0,25

менее 0,25

Центральное веноз.

давление мм рт.ст.

160-50

ниже 50

около 0

около 0

Дефицит ОЦК в %

до 20

21-30

31-40

более 40

Дефицит ГО в %

до 30

31-45

46-60

более 60

Кровопотеря в мл

500

1000

более 1500

2000 и более

62

63.

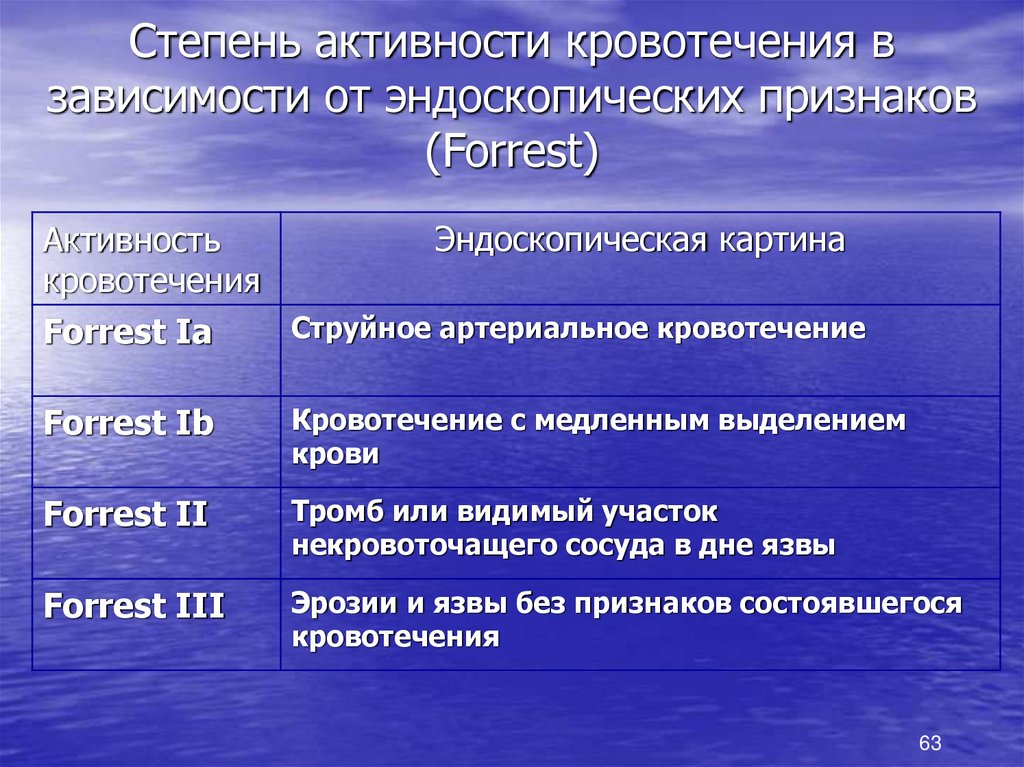

Степень активности кровотечения взависимости от эндоскопических признаков

(Forrest)

Эндоскопическая картина

Активность

кровотечения

Струйное артериальное кровотечение

Forrest Ia

Forrest Ib

Кровотечение с медленным выделением

крови

Forrest II

Тромб или видимый участок

некровоточащего сосуда в дне язвы

Forrest III

Эрозии и язвы без признаков состоявшегося

кровотечения

63

64.

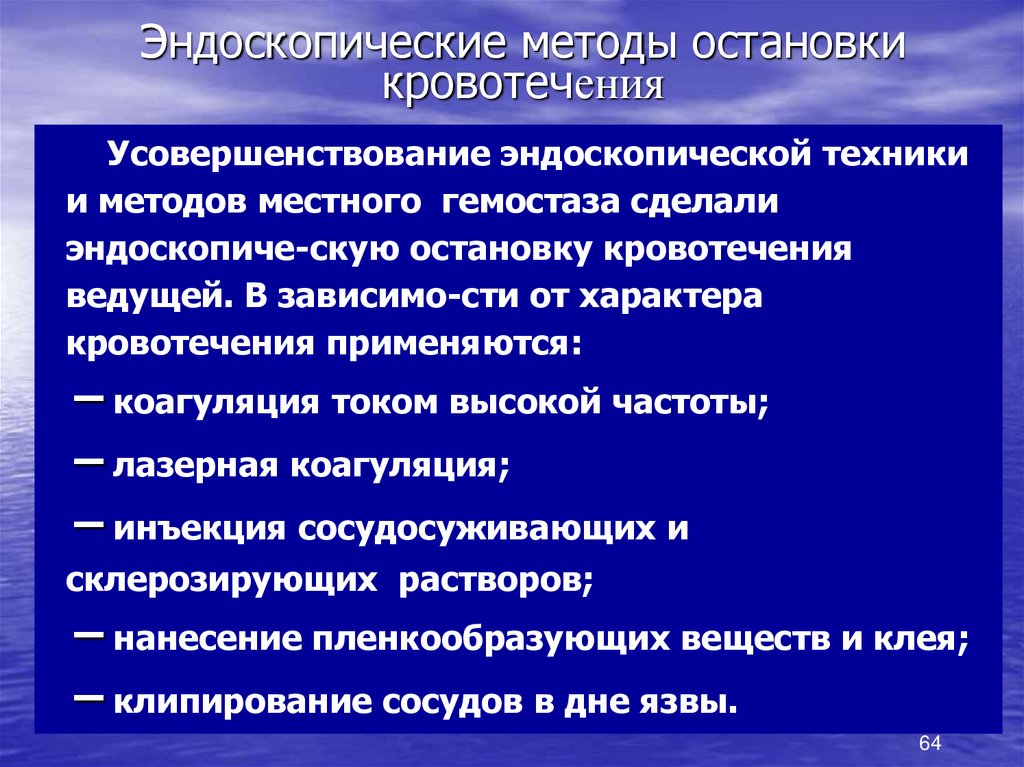

Эндоскопические методы остановкикровотечения

Усовершенствование эндоскопической техники

и методов местного гемостаза сделали

эндоскопиче-скую остановку кровотечения

ведущей. В зависимо-сти от характера

кровотечения применяются:

– коагуляция током высокой частоты;

– лазерная коагуляция;

– инъекция сосудосуживающих и

склерозирующих растворов;

– нанесение пленкообразующих веществ и клея;

– клипирование сосудов в дне язвы.

64

65.

Классификация оперативныхвмешательств по срочности их выполнения

Неотложная операция

больные с продолжающимся кровотечением (Forrest Ia Ib)

Отсроченная

операция

(через 3-4 недели)

– больные с кровопотерей тяжелой и крайне тяжелой

степени и неустойчивым гемостазом (Forrest IIa - IIb);

– больные с кровопотерей легкой и средней степени,

неустойчивым гемостазом (Forrest IIa – Iib);

– больные, у которых кровотечение возобновилось;

– больные с остановившимся кровотечением (Forrest

III);

Плановая

операция

65

66. Временная нетрудоспособность

• При легкой форме ЯБ – 21 день• При ЯБ средней тяжести – 28 дней

• При тяжелой форме ЯБ – 29-36 дней

Медицина

Медицина