Похожие презентации:

Патофизиология. Введение в предмет

1.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ2.

патофизиология1. Общая патология

2. Общие типовые патологические процессы

3. Частная патологическая физиология

3.

Общая патология• общая нозология,

• этиология,

• патогенез.

Общие типовые патологические процессы

• воспаление,

• лихорадка,

• опухолевый рост и др.

4.

Частная патологическая физиология• Патология крови и кровообразования,

• патология ССС,

• патология дыхания,

• патология иммунной системы,

• патология пищеварения,

• патология мочеотделения,

• патология нервной и эндокринной регуляции

5.

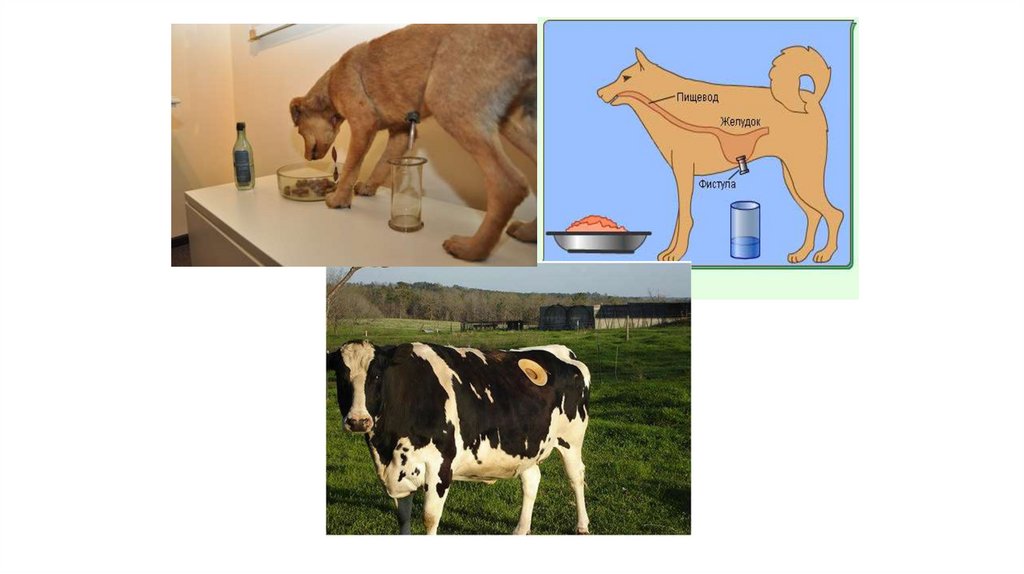

Опытыострые

хронические

6.

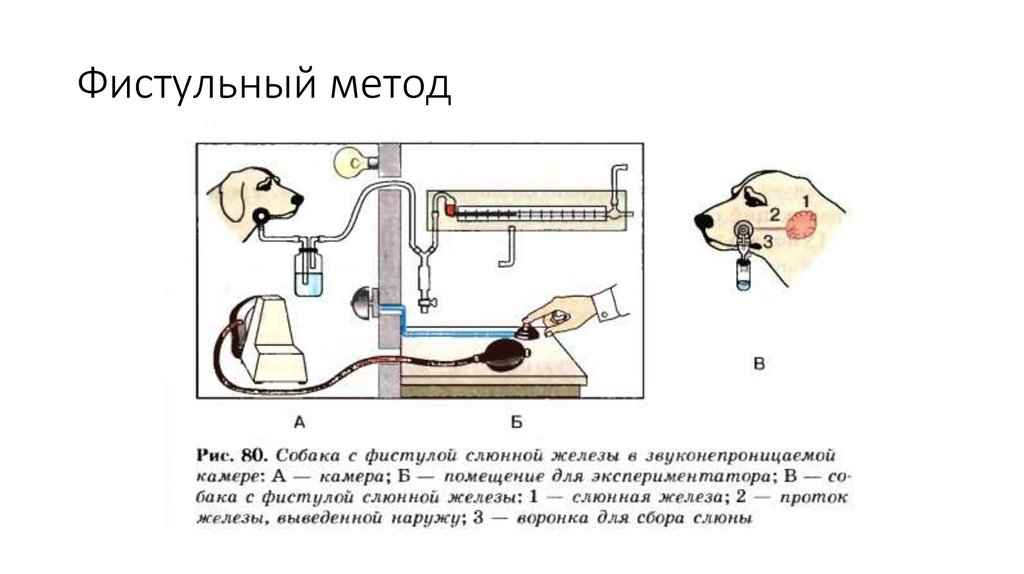

Фистульный метод7.

8.

• Вавилонский царь Хаммураби• (XX век до н.э.)

9.

• Древнегреческий врачГиппократ

• (V век до и. э.)

10.

• Древнегреческий философАристотель

• (IV—III век до н. э.)

11.

• Гален (II век н. э.)12.

• Ибн Сина Абу Али Хусейн ИбнАбдалах (Авицена)

• (X—XI века)

13.

• Везалий (1514—1564) заложилосновы анатомии животных

14.

• Гарвей (1578—1657) открылфизиологию кровообращения

15.

• Декарт (1596—1656) дал схемурефлекторной реакции

16.

• Мальпиги (1628—1694) описалкапилляры и кровяные тельца

17.

• Морганьи (1682 — 1771)пытался связать возникновение

и развитие болезни с

анатомическими изменениями

в органах

18.

• Биша (1771— 1802) далописание макроскопических

изменений в органах людей,

умерших от различных

заболеваний

19.

20.

Учение о болезни• Нозология (от греч. nosos — болезнь, logos — учение) — учение о болезни. Нозология

устанавливает грань между нормальным состоянием — «здоровьем» и ненормальным,

определяемым термином «болезнь».

• Здоровым можно считать животное, дающее оптимальное количество продукции в ответ на

созданные ему природой или человеком условия существования.

• Под болезнью следует понимать расстройство жизнедеятельности организма под влиянием

повреждающего фактора, характеризующееся нарушением взаимоотношений с внешней

средой и снижением продуктивности животных.

21.

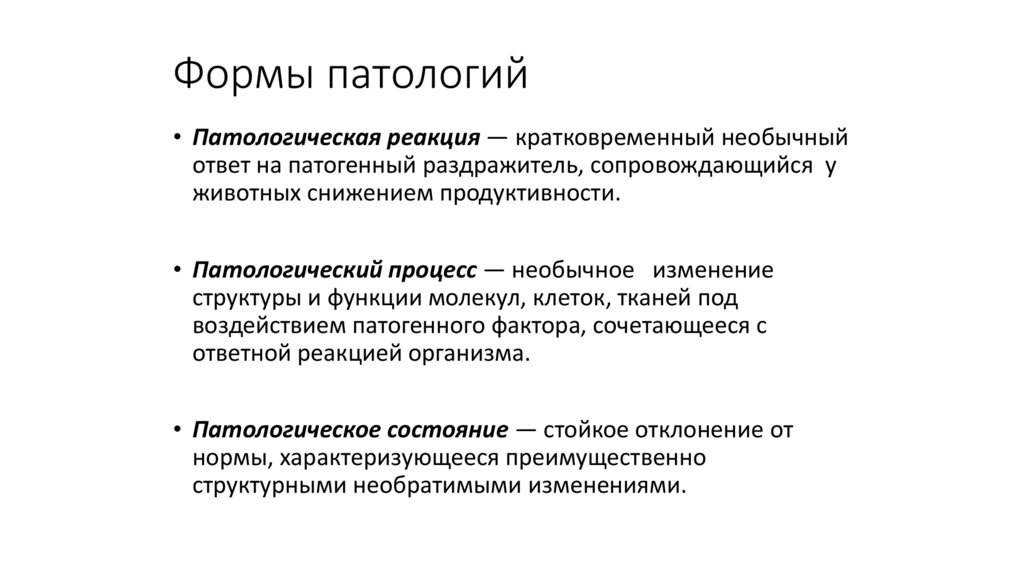

Формы патологий• Патологическая реакция — кратковременный необычный

ответ на патогенный раздражитель, сопровождающийся у

животных снижением продуктивности.

• Патологический процесс — необычное изменение

структуры и функции молекул, клеток, тканей под

воздействием патогенного фактора, сочетающееся с

ответной реакцией организма.

• Патологическое состояние — стойкое отклонение от

нормы, характеризующееся преимущественно

структурными необратимыми изменениями.

22.

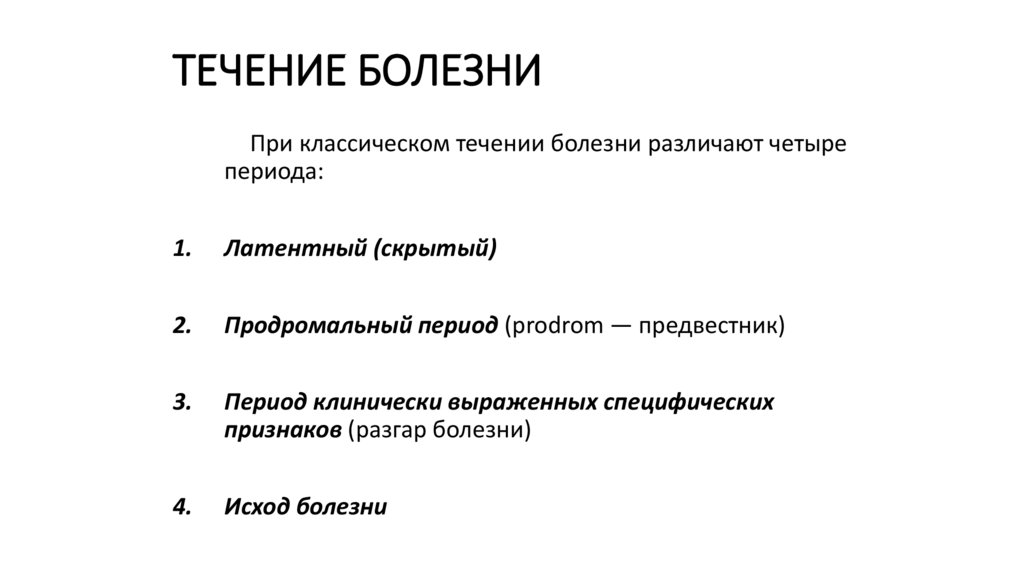

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИПри классическом течении болезни различают четыре

периода:

1.

Латентный (скрытый)

2.

Продромальный период (prodrom — предвестник)

3.

Период клинически выраженных специфических

признаков (разгар болезни)

4.

Исход болезни

23.

Этиология24.

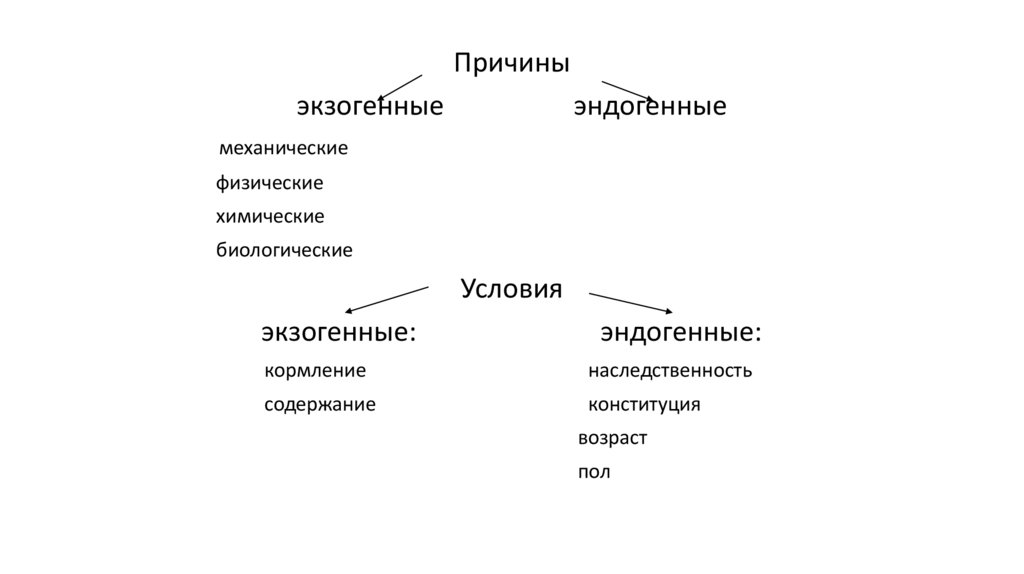

Причиныэкзогенные

эндогенные

механические

физические

химические

биологические

Условия

экзогенные:

эндогенные:

кормление

наследственность

содержание

конституция

возраст

пол

25.

ПРИЧИНЫ• 1) чрезвычайные патогенные раздражители, которые вызывают

повреждения тканей;

• 2) индифферентные раздражители, вызывающие болезни по типу

условнорефлекторных связей, т.е. рецидив болезни;

• 3) раздражители, вызывающие перенапряжение высшей нервной

деятельности животных.

26.

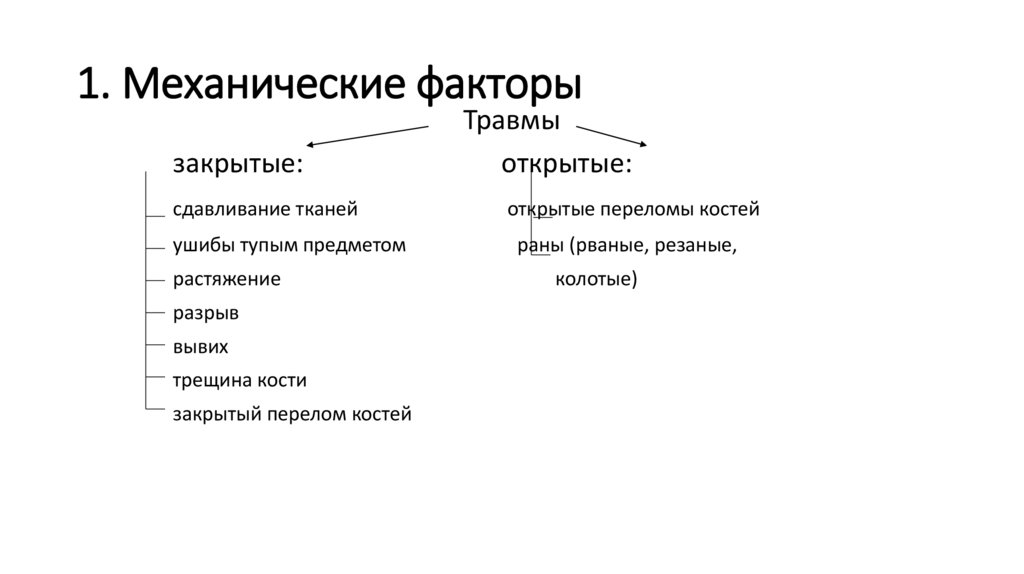

1. Механические факторызакрытые:

сдавливание тканей

ушибы тупым предметом

растяжение

разрыв

вывих

трещина кости

закрытый перелом костей

Травмы

открытые:

открытые переломы костей

раны (рваные, резаные,

колотые)

27.

2. Физические факторы• термические воздействия (патологическое влияние тепла,

холода),

• действие лучистой энергии,

• действие электричества,

• действие атмосферного давления

28.

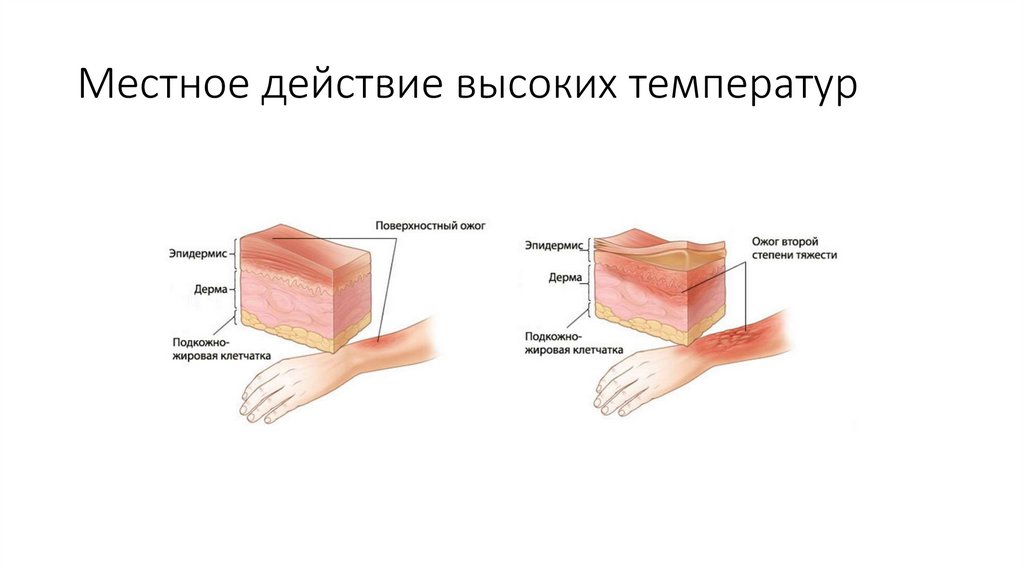

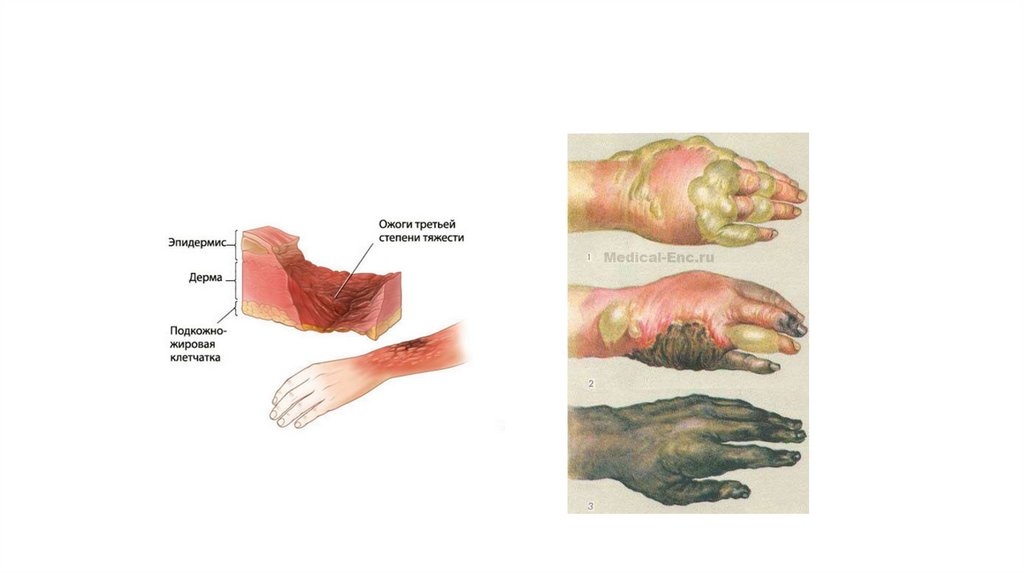

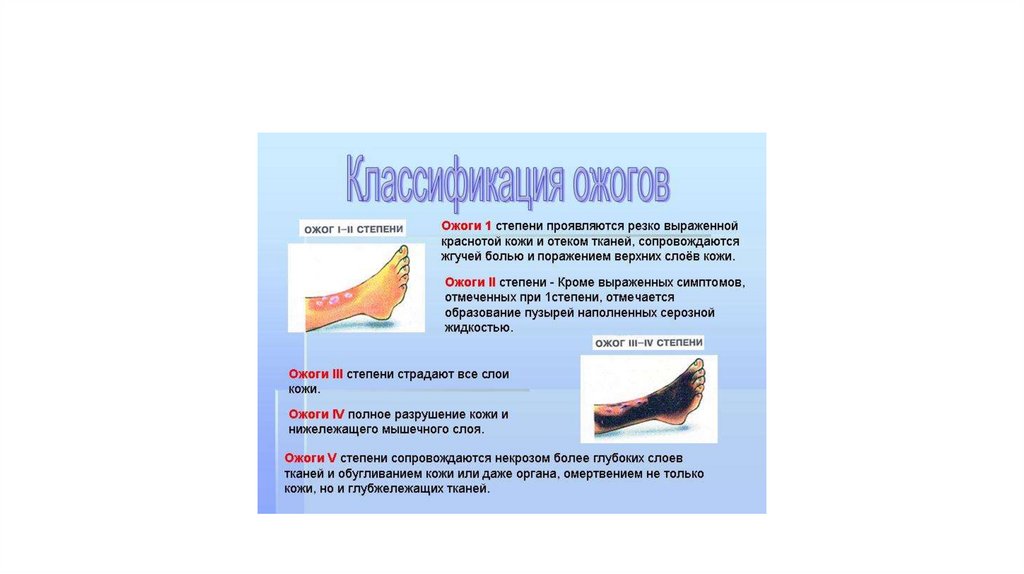

Местное действие высоких температур29.

30.

31.

32.

Местное действие низких температур33.

34.

35.

36.

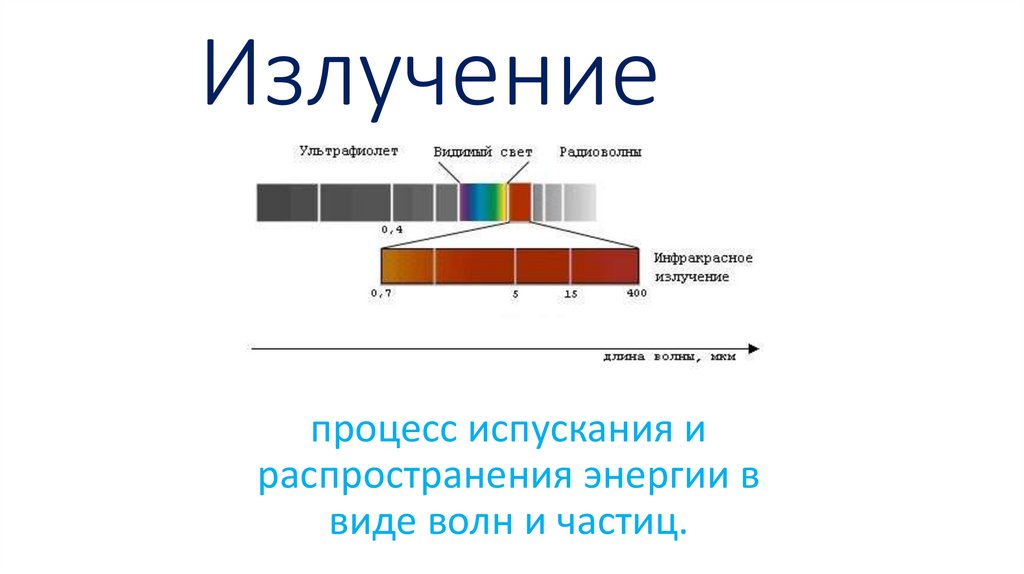

Излучениепроцесс испускания и

распространения энергии в

виде волн и частиц.

37.

Действие на организмультрафиолетового излучения

• от 400 до 320 нм - эритемно-загарное действие (область А),

• от 320 до 275 нм – антирахитическое и слабобактерицидное действие

(область В),

• от 275 до 180 нм (область С) - повреждающее действие на биологическую

ткань.

38.

Рентгеновское излучениеРентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов

которых лежит на шкале электромагнитных волн между

ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует

длинам волн от 10−12 до 10−8 м.

• Рентгеновское излучение является ионизирующим и мутагенным

фактором.

• Воздействует на ткани живых организмов и может быть причиной

лучевой болезни, лучевых ожогов и злокачественных опухолей.

• Поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения.

39.

Радиоактивное излучениеЕстественная радиоактивность — самопроизвольный распад

атомных ядер, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад

атомных ядер, полученных искусственным путем через

соответствующие ядерные реакции.

40.

Альфа-излучениеАльфа-излучение (альфа-лучи) — один из видов ионизирующих излучений;

представляет собой поток быстро движущихся, обладающих

значительной энергией, положительно заряженных частиц

Альфа-частицы задерживаются листом бумаги и практически не могут

проникать через внешний (наружный) слой кожи, они поглощаются

роговым слоем кожи. Поэтому a-излучение не представляет опасности до

той поры, пока радиоактивные вещества, излучающие a-частицы, не

попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей или вдыхаемым

воздухом – тогда они становятся чрезвычайно опасными.

41.

Бета-излучениеБета-излучение (бета-лучи)

— поток электронов или

позитронов,

испускаемых при бетарадиоактивном распаде

атомов

42.

Гамма-излучениеГамма-излучение – это коротковолновое

электромагнитное излучение.

43.

Действие электричестваболее чувствительны

менее чувствительны

44.

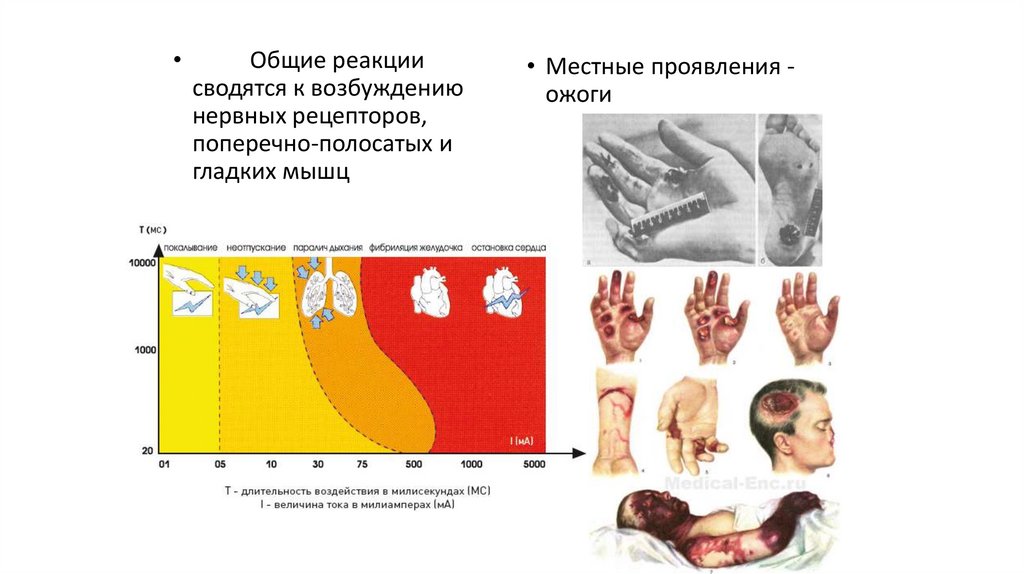

Общие реакции

сводятся к возбуждению

нервных рецепторов,

поперечно-полосатых и

гладких мышц

• Местные проявления ожоги

45.

Механизм действия электрического тока осуществляется втрех направлениях

• Электрохимическое действие выражается в возникновении процесса

электролиза в тканях и образовании жирных кислот от разложения кожного

сала.

• Электротермическое действие тока вызывается тем, что электрическая

энергия, пройдя через ткани организма, переходит в тепловую.

• Электромеханическое действие обусловлено непосредственным

переходом электрической энергии в механическую.

46.

Барометрическое давлениенизкое

высокое

47.

3. Химические факторы болезнейорганические

растительные

неорганические

животные

алкалоиды

продукты гниения

глюкозиды

продукты брожения

змеиный яд и др.

48.

В зависимости от преимущественного действия ядов на те или иные клетки и ткани• энтеротропные яды — вызывают поражение органов пищеварения и

печени; это соли тяжелых металлов (железа, серебра, ртути, цинка,

свинца, меди, висмута), металлоиды (мышьяк, фосфор, соединения

бария), некоторые растительные яды (морфий, сапонины и др.);

• нефротоксические яды — действуют в основном на почечную ткань

(соли тяжелых металлов, фосфор, мышьяк, эфирные масла, кантаридин

и др.);

нервные яды (стрихнин, мышьяк);

сердечные яды (наперстянка, дифтерийный яд);

кровяные яды (бертолетова соль, пирогалол, окись углерода);

сосудистые яды (хлористый барий, мышьяк);

костные яды (ртуть, фосфор);

протоплазматические яды (хлор, цианистые соединения);

наркотики

49.

Эндотоксины• Отравление организма, вызванное эндотоксинами, называется

аутоинтоксикацией, которая может быть:

• ретенционной, появляющейся вследствие нарушения выделительной

функции организма, (например отравление продуктами азотистого обмена

при нарушении выделительной функции почек, отравление желчью при

нарушении желчеотделительной функции печени и др.)

• резорбционной, наблюдающейся в результате всасывания ядовитых

продуктов из кишечника или мочевого пузыря, а также из очагов распада

тканей (гнойников).

50.

4. Биологическиефакторы

• Бактерии, вирусы, риккетсии, хламидии, простейшие, гельминты и пр.

• Под патогенностью понимают способность микроорганизмов

проникать в макроорганизм, размножаться в нем и выделять

токсические продукты жизнедеятельности (экзотоксины) или

освобождать их при распаде (эндотоксины).

• Вирулентность (от. лат, virulentus — ядовитый) — совокупность

болезнетворных свойств микроорганизмов:

• инфекционности (способности заражать),

• инвазивности (способности преодолевать защитные барьеры),

• агрессивности (способности интенсивно размножаться в тканях

макроорганизма),

• токсичности (способности образовывать ядовитые для организма

вещества).

51.

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ, КОНСТИТУЦИИИ ВОЗРАСТА В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ

52.

НаследственностьПод наследственностью понимают свойство живых организмов передавать свои

видоспецифические признаки потомкам.

Мутации – это стойкие, не поддающиеся регенерации изменения в геноме клеток,

которые могут быть вредными для жизнедеятельности животного, полезными или

нейтральными.

• Мутации в зависимости от изменений в наследственном аппарате разделяют:

1. на гаметные и соматические

2. генные

3. хромосомные

53.

Факторы, вызывающие генные и хромосомныеаберрации

• Физические

• Химические

• Биологические

54.

Наиболее распространенные генетически обусловленные аномалии• альбинизм — наследуемая патология животных разных видов, характеризующаяся полным

или частичным отсутствием пигмента (меланина) в глазах и покровных тканях — коже,

шерсти;

• пупочная грыжа — аномалия, чаще встречаемая у крупного рогатого скота, свиней,

лошадей;

• атрезия (отсутствие) анального отверстия — аномалия, наблюдаемая чаще всего у свиней, а

также у крупного рогатого скота, овец, лошадей;

• укорочение нижней челюсти встречается у крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец

и коз, собак, птиц. У телят данная патология может сочетаться с укорочением верхней

челюсти и пучеглазием (мопсовидность);

• спастический парез — широко распространенное заболевание крупного рогатого скота,

наносящее большой экономический ущерб племенным предприятиям и молочно-товарным

фермам.

55.

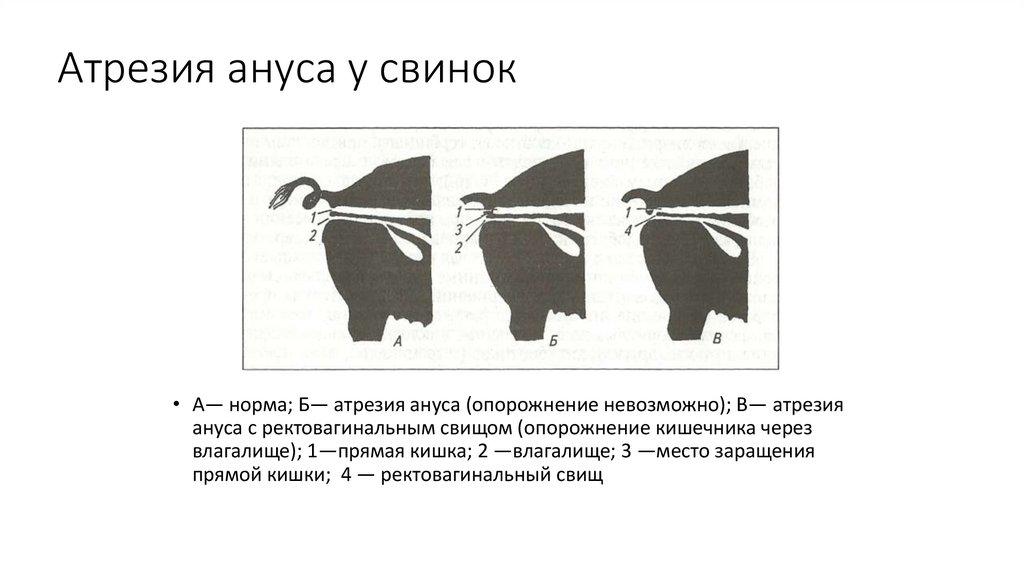

Атрезия ануса у свинок• А— норма; Б— атрезия ануса (опорожнение невозможно); В— атрезия

ануса с ректовагинальным свищом (опорожнение кишечника через

влагалище); 1—прямая кишка; 2 —влагалище; 3 —место заращения

прямой кишки; 4 — ректовагинальный свищ

56.

КОНСТИТУЦИЯ• Конституцией (от лат. constitutio — сложение)

называют совокупность функциональных и

морфологических свойств организма,

определяющих его реактивность, сложившуюся на

наследственной основе и в процессе

взаимодействия с окружающей средой.

57.

Классификация по преимущественнойнаправленности обмена веществ

• Дыхательный тип

• Пищеварительный тип

58.

По типу высшей нервной деятельности (И.П. Павлов)• Слабый (тормозной) тип (меланхолик)

• Сильный тип высшей нервной деятельности включает в себя три

подтипа:

1. сильный уравновешенный подвижный (сангвиник)

2. сильный уравновешенный инертный (флегматик)

3. сильный неуравновешенный возбудимый (холерик)

59.

Классификация Кулешова — Иванова• Грубая конституция свойственна рабочим лошадям и волам,

грубошерстным овцам.

• Нежная конституция встречается у скаковых и рысистых лошадей,

молочных пород скота.

• Плотная (сухая) конституция присуща животным со слаборазвитой

подкожной клетчаткой, хорошо выраженными мышцами, крепким

костяком, высокой продуктивностью и большой продолжительностью

жизни.

• Рыхлая (сырая) конституция характерна для животных с сильно

развитой подкожной клетчаткой и отложениями жира, обладающих

высокой энергией роста, но предрасположенных к различным

заболеваниям.

• Крепкая конституция свойственна животным с хорошим развитием и

гармоничным телосложением, высокой выносливостью и

продуктивностью.

60.

ВОЗРАСТ1.

эмбриональный и плодный периоды;

2.

ранний постнатальный;

3.

время морфологической и функциональной зрелости (может быть пониженная

(гипоергия) или существенно повышенная (гиперергия) реакция на патогенный

раздражитель по сравнению с нормальным состоянием (нормергия);

4.

Старость. Изменениям, связанным с естественным процессом — старением, посвящена

общебиологическая наука — геронтология. Изучением, лечением и профилактикой

болезней старческого возраста занимается гериатрия (от греч. geron — старец, latreia —

лечение).

61.

ПАТОГЕНЕЗ1.

Значение регуляторных механизмов в патогенезе

2.

Взаимоотношение местного и общего в патогенезе

3.

Пути распространения патогенов в организме

4.

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПАТОЛОГИИ

5.

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ОРГАНИЗМА В ПАТОГЕНЕЗЕ

6.

ЗНАЧЕНИЕ ПОРОДЫ, ПОЛА И ВОЗРАСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ

62.

Определение• Патогенез – это раздел патологической физиологии, изучающий

пути, механизм, характер и особенности развития и течения

болезней.

• Развитие болезни определяется не только этиологическими

факторами, но и патогенетическими, то есть теми, которые

возникают по ходу течения болезни, зачастую даже после того,

как этиологический фактор уже отсутствует.

62

63.

1. Значение регуляторных механизмов впатогенезе

• Ведущее значение в восприятии раздражителя имеет нервная система. Рецепторы являются

начальным звеном рефлекторных дуг, с помощью которых осуществляется реакция

организма на действие патогенного раздражителя.

• Количество нервных рецепторов в органах и тканях неодинаково, их качество неоднородно,

поэтому для проявления патологического процесса важное значение имеет место

воздействия патогенного раздражителя.

• Патологические процессы могут возникать по механизму как безусловных, так и условных

рефлексов.

• Патологический процесс развивается не только рефлекторно, но и от непосредственного

воздействия раздражителя на ЦНС.

• В зависимости от причины, вызвавшей заболевание, места воздействия болезнетворного

агента, реактивности организма патогенез того или иного заболевания может быть связан с

изменением функции различных отделов центральной или периферической нервной

системы.

63

64.

• Зарождение патологического процесса может происходить в любомучастке нервной системы организма, но вследствие рефлекторной

деятельности в патологический процесс неизбежно вовлекаются и

другие отделы нервной системы, тесно связанные между собой.

• нарушение взаимоотношения центральной нервной системы и

внутренней среды организма

• нарушение взаимоотношения между корой головного мозга с

подкорковыми центрами

• нарушение эндокринной регуляции

• Таким образом, механизмы возникновения патологического процесса

обусловлены как свойством патогенного раздражителя, так и реакцией

организма и его регулирующих систем.

64

65.

2. Взаимоотношение местного и общего впатогенезе

• Патологические процессы, возникающие в различных органах и тканях на

месте действия патогенного раздражителя, никогда не бывают строго

локализированными.

• Они, как правило, являются местным отражением общего заболевания

организма.

• Таким образом, с одной стороны, местные процессы не должны

рассматриваться в их отрыве от целого организма; с другой локальный

патологический процесс оказывает существенное влияние на весь организм,

на его реактивность.

• То есть следует лечить не болезнь, а больное животное.

65

66.

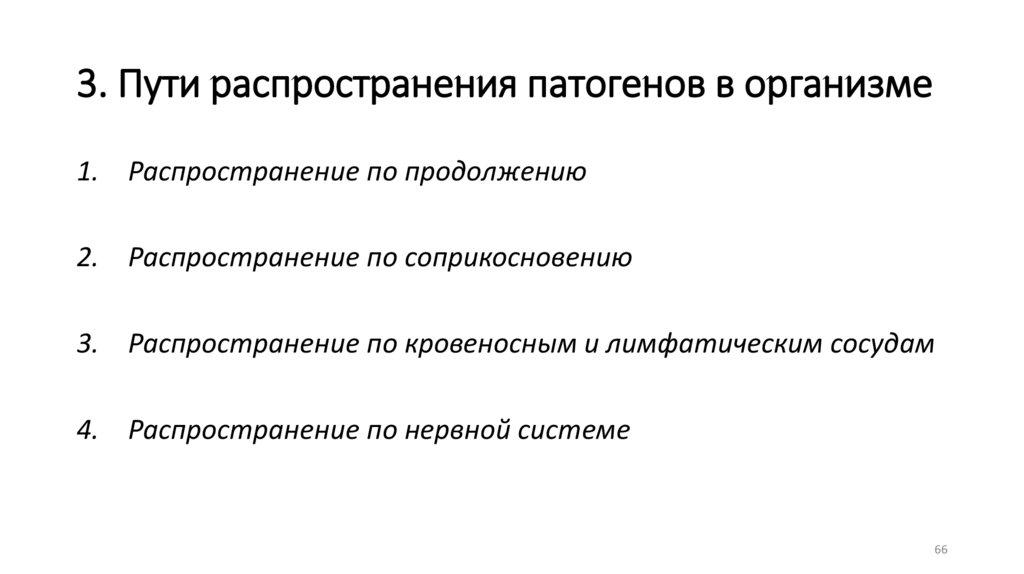

3. Пути распространения патогенов в организме1. Распространение по продолжению

2. Распространение по соприкосновению

3. Распространение по кровеносным и лимфатическим сосудам

4. Распространение по нервной системе

66

67.

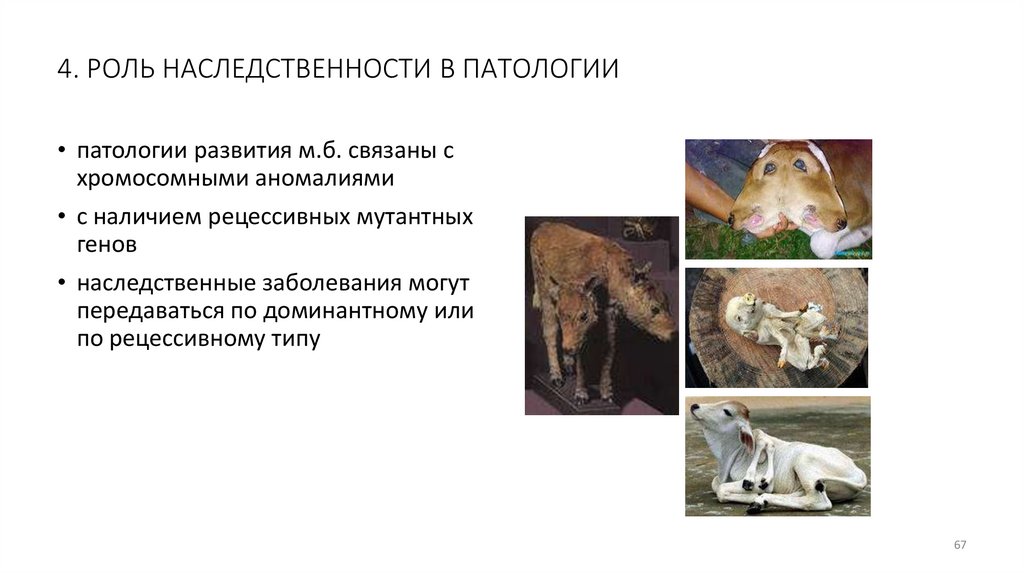

4. РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПАТОЛОГИИ• патологии развития м.б. связаны с

хромосомными аномалиями

• с наличием рецессивных мутантных

генов

• наследственные заболевания могут

передаваться по доминантному или

по рецессивному типу

67

68.

5. ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ОРГАНИЗМА В ПАТОГЕНЕЗЕ• Конституция – это совокупность анатомо-физиологических

особенностей организма, обусловленных наследственностью,

условиями индивидуального (онтогенетического) развития,

характером продуктивности и своеобразием реакции на внешние

раздражители.

68

69.

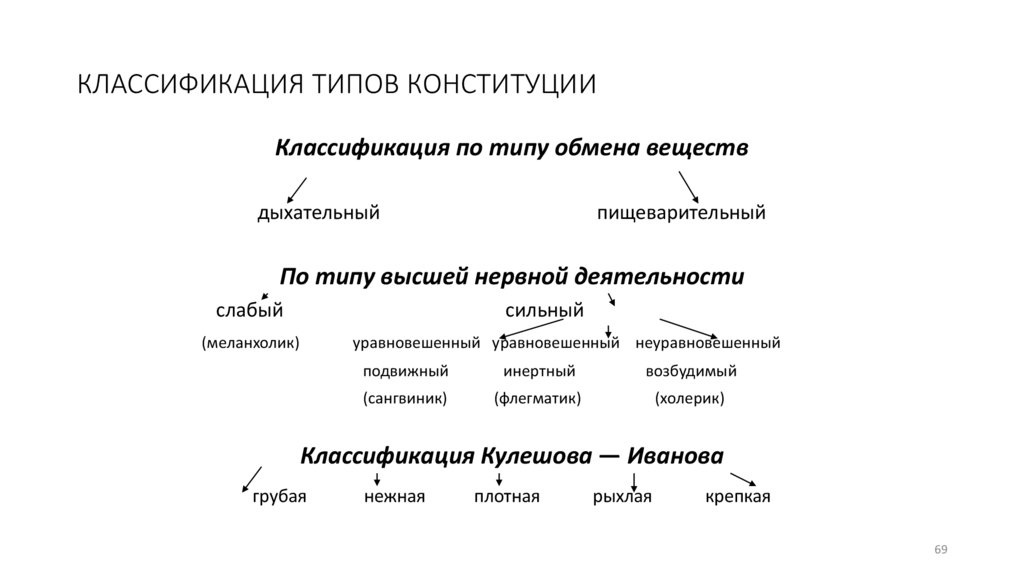

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИКлассификация по типу обмена веществ

дыхательный

пищеварительный

По типу высшей нервной деятельности

слабый

сильный

(меланхолик)

уравновешенный уравновешенный неуравновешенный

подвижный

инертный

возбудимый

(сангвиник)

(флегматик)

(холерик)

Классификация Кулешова — Иванова

грубая

нежная

плотная

рыхлая

крепкая

69

70.

Дыхательный тип70

71.

Пищеварительный тип71

72.

Грубая конституция72

73.

Нежная конституция73

74.

6. ЗНАЧЕНИЕ ПОРОДЫ, ПОЛА, ВОЗРАСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ1.

эмбриональный и плодный периоды;

2.

ранний постнатальный;

3.

время морфологической и функциональной зрелости (может быть

пониженная (гипоергия) или существенно повышенная (гиперергия)

реакция на патогенный раздражитель по сравнению с нормальным

состоянием (нормергия);

4.

Старость.

74

75.

УЧЕНИЕ О РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА• Реактивность представляет собой один из компонентов

естественной резистентности животных к влиянию

неблагоприятных факторов, включая возбудителей инфекций и

инвазий.

• Реактивность — величина непостоянная, это способность

организма отвечать на различные раздражения среды; она

вырабатывалась в процессе длительной эволюции и адаптации.

76.

• Значение нервной системы в реактивности организма• Гуморальные факторы и реактивность организма

• Возрастная реактивность

• Влияние внешних факторов на реактивность организма

• Индивидуальная реактивность

77.

Критерии реактивности• Раздражимость

• Возбудимость

• Лабильность

• Хронаксия

• Чувствительность

78.

Виды реактивности1. Биологическая реактивность

2. Индивидуальная реактивность:

Нормергия (от лат. norma — норма, ergon — дело, работа)

Гиперергия (от лат. hyper — чрезмерно)

Гипоергия (от лат. hypo — мало)

79.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬОРГАНИЗМА

80.

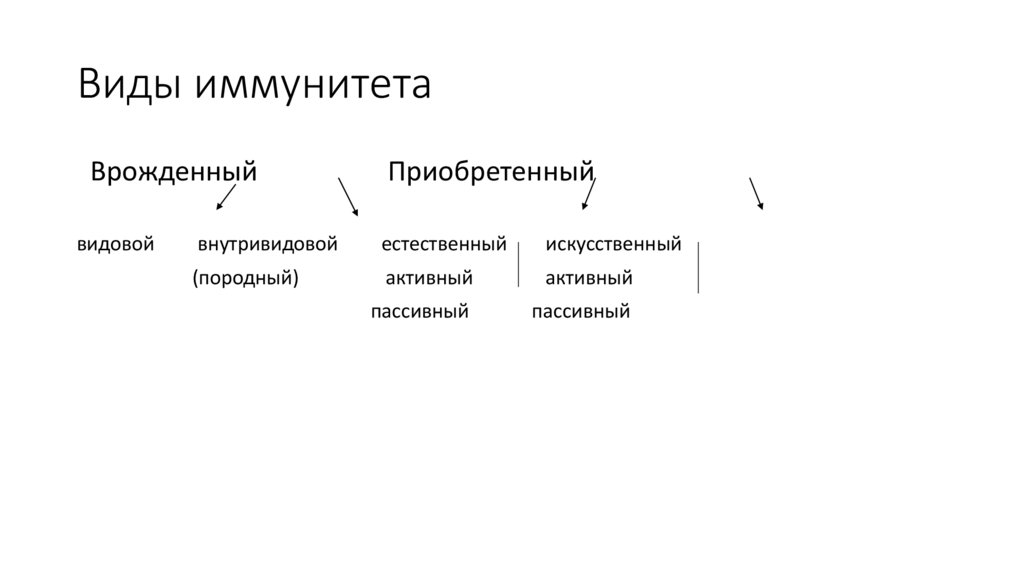

Виды иммунитетаВрожденный

видовой

Приобретенный

внутривидовой

естественный

искусственный

(породный)

активный

активный

пассивный

пассивный

81.

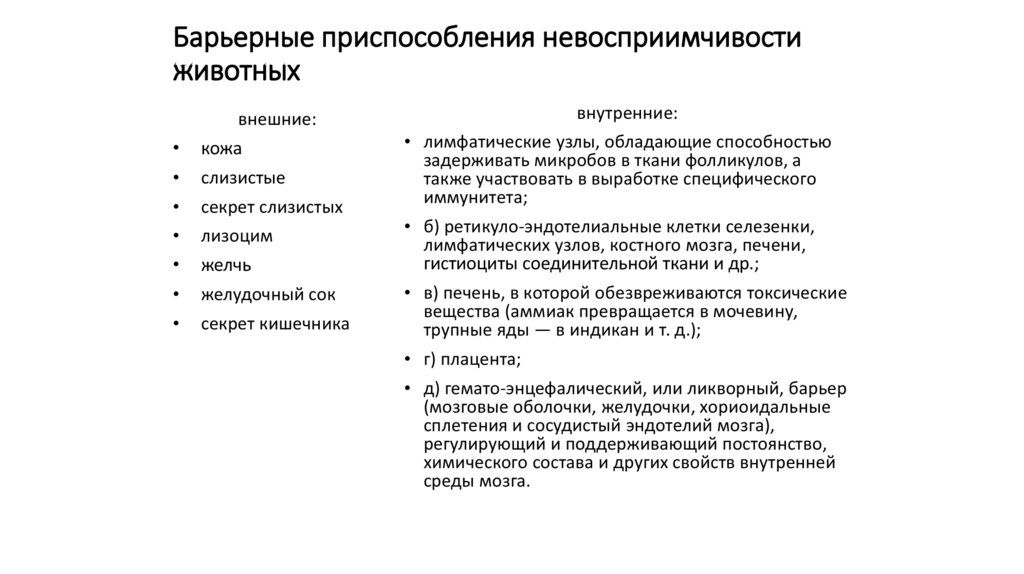

Барьерные приспособления невосприимчивостиживотных

внутренние:

внешние:

кожа

слизистые

секрет слизистых

лизоцим

желчь

желудочный сок

секрет кишечника

• лимфатические узлы, обладающие способностью

задерживать микробов в ткани фолликулов, а

также участвовать в выработке специфического

иммунитета;

• б) ретикуло-эндотелиальные клетки селезенки,

лимфатических узлов, костного мозга, печени,

гистиоциты соединительной ткани и др.;

• в) печень, в которой обезвреживаются токсические

вещества (аммиак превращается в мочевину,

трупные яды — в индикан и т. д.);

• г) плацента;

• д) гемато-энцефалический, или ликворный, барьер

(мозговые оболочки, желудочки, хориоидальные

сплетения и сосудистый эндотелий мозга),

регулирующий и поддерживающий постоянство,

химического состава и других свойств внутренней

среды мозга.

82.

Неспецифические факторы иммунитета• Система пропердина

• Система лизоцима сыворотки крови

• Система интерферонов

• Фагоцитарная система

• Система полиморфно-ядерных лейкоцитов

• Система комплемента

• Лейкины

83.

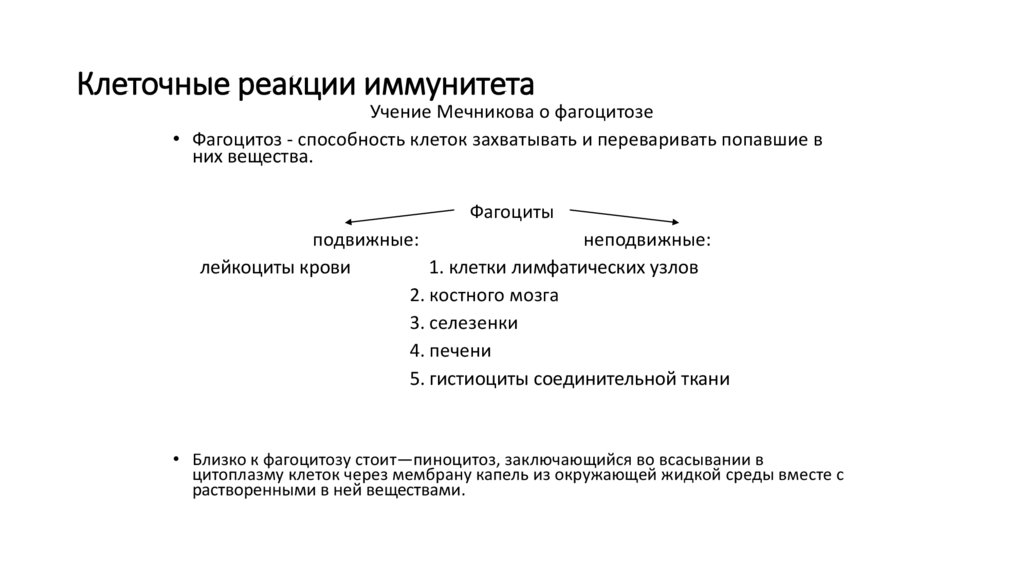

Клеточные реакции иммунитетаУчение Мечникова о фагоцитозе

• Фагоцитоз - способность клеток захватывать и переваривать попавшие в

них вещества.

Фагоциты

подвижные:

неподвижные:

лейкоциты крови

1. клетки лимфатических узлов

2. костного мозга

3. селезенки

4. печени

5. гистиоциты соединительной ткани

• Близко к фагоцитозу стоит—пиноцитоз, заключающийся во всасывании в

цитоплазму клеток через мембрану капель из окружающей жидкой среды вместе с

растворенными в ней веществами.

84.

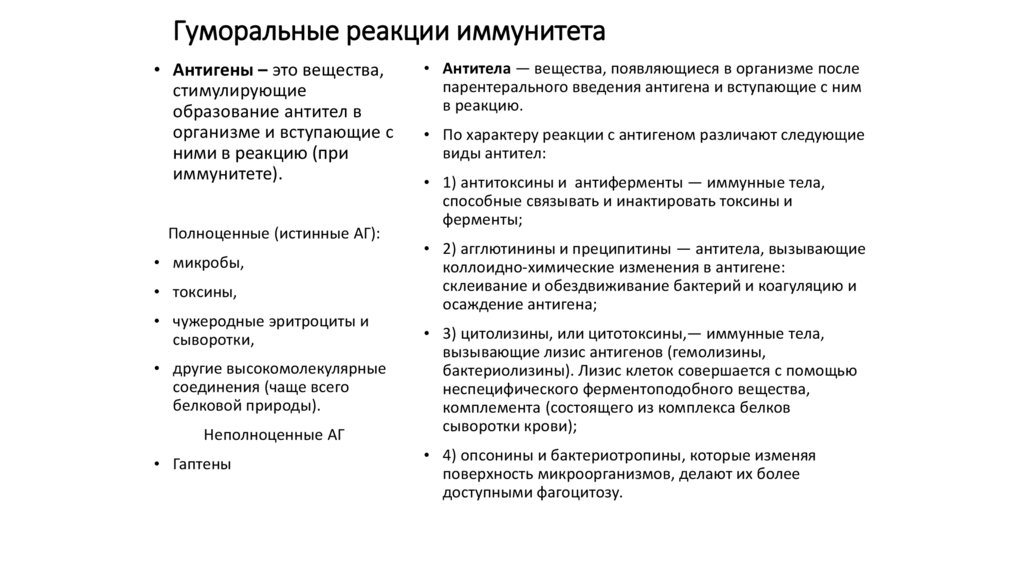

Гуморальные реакции иммунитета• Антигены – это вещества,

стимулирующие

образование антител в

организме и вступающие с

ними в реакцию (при

иммунитете).

Полноценные (истинные АГ):

• микробы,

• токсины,

• чужеродные эритроциты и

сыворотки,

• другие высокомолекулярные

соединения (чаще всего

белковой природы).

Неполноценные АГ

• Гаптены

• Антитела — вещества, появляющиеся в организме после

парентерального введения антигена и вступающие с ним

в реакцию.

• По характеру реакции с антигеном различают следующие

виды антител:

• 1) антитоксины и антиферменты — иммунные тела,

способные связывать и инактировать токсины и

ферменты;

• 2) агглютинины и преципитины — антитела, вызывающие

коллоидно-химические изменения в антигене:

склеивание и обездвиживание бактерий и коагуляцию и

осаждение антигена;

• 3) цитолизины, или цитотоксины,— иммунные тела,

вызывающие лизис антигенов (гемолизины,

бактериолизины). Лизис клеток совершается с помощью

неспецифического ферментоподобного вещества,

комплемента (состоящего из комплекса белков

сыворотки крови);

• 4) опсонины и бактериотропины, которые изменяя

поверхность микроорганизмов, делают их более

доступными фагоцитозу.

85.

Реакция биологической несовместимости тканей(неинфекционный иммунитет)

• Иммунная реакция между макро- и микроорганизмом является частным

случаем иммунитета.

• Происходят иммунологические реакции по типу — антиген-антитело, а также

явления фагоцитоза.

• Иммунологическая толерантность—процесс снижения или полное

прекращение выработки антител при воздействии на организм антигенами.

86.

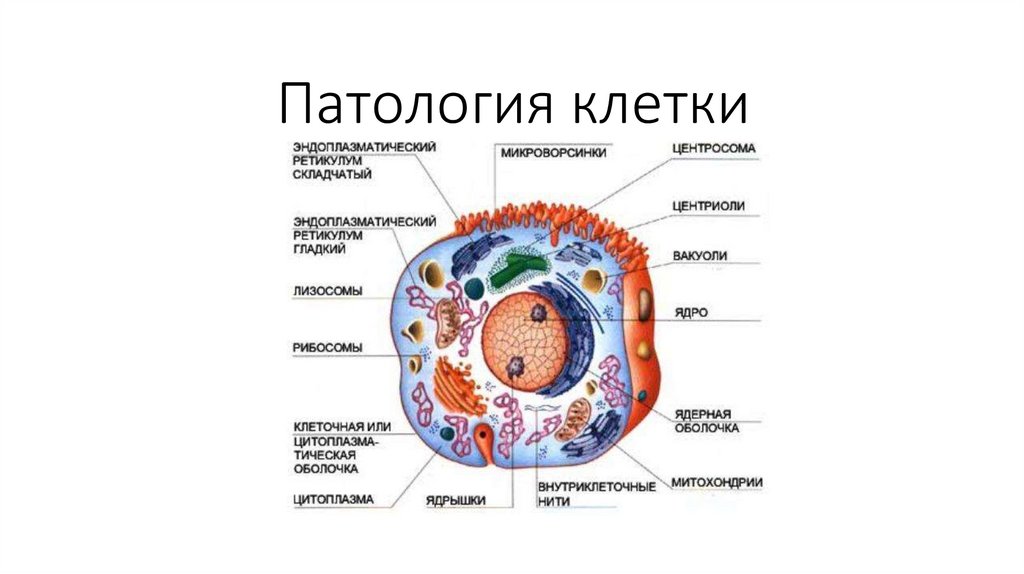

Патология клетки87.

Прямые этиологические факторы1. Механические: удары, укусы и т.д.

2. Физические: термические, лучевые, барометрические,

электрические

3. Химические: кислоты, щелочи, тяжелые металлы, макро- и

микроэлементы

4. Биологические: бактерии, вирусы и т.д.

88.

Косвенные этиологические факторыДействуют через цепь вторичных реакций:

•Через медиаторы воспаления

•Вследствие нарушения кровообращения

•Из-за нарушения нейрогуморальной регуляции

•Из-за изменения иммунного статуса

•Вследствие нарушения гомеостаза

89.

Повреждение плазматической мембраныНарушаются основные функции мембраны:

• Рецепторная

• Барьерная

• Контактная

• Транспортная

• Ферментативная

90.

Повреждение ЭПС1. Повреждение гладкой (агранулярной) ЭПС: ферментативные

нарушение жирового и углеводного обменов

2. Повреждение шероховатой (гранулярной) ЭПС: повреждение

рибосом приводит к

нарушению синтеза белка

91.

Повреждение митохондрий• Каскад нарушений:

1. Разобщаются процессы

дыхания и фосфорилирования

2. Рассеивается энергия окисления

3. Нарушается синтез химической энергии АТФ

она не

трансформируется в механическую, электрическую, осмотическую,

синтетическую энергии

92.

Повреждение лизосом• Лабилизаторы (канцерогенные вещества,

микотоксины, гормоны, гипоксия тканей, белковое

голодание и др.) вызывают деструкцию

лизосомальных мембран

нарушается

переваривание внутри клетки.

• Стабилизаторы (кортизон, холестерин,

салицилаты) уменьшают проницаемость

лизосомальных мембран

способствуют

сохранению структуры и функции клеток.

93.

Повреждение комплекса Гольджи(гиперплазия, гипертрофия или

атрофия)

• Нарушается конденсация белков, полисахаридов,

жиров и «упаковка» их в виде секрета, готового к

выделению либо использованию самой клеткой

• Нарушается выработка гормонов: стероидов,

инсулина, глюкагона

94.

Повреждениеядра

• Полиплодия – кратное увеличение числа хромосом

Моносомия – недостаток одной пары хромосом

Трисомия – появление добавочной хромосомы

Делеция – выпадение участка хромосомы

Транслокация – обмен сегментами между хромасомами

Разрыв хромосом

Аберрация (изменение структуры хромосом)

Анеуплодия – уменьшение размеров ядра

Полиморфизм ядер

Многоядерность

Пояление телец-включений

Кариопикноз – сморщивание ядра

Кариолизис – растворение ядра

Кариорексис – распад ядра

95.

Апоптоз• Это процесс физиологического замещения погибающих клеток

• Патогенный апоптоз (в первую очередь эпителия кишечника и

клеток лимфоидных органов) вызывает ионизирующая радиация

• Этанол вызывает апоптоз гепатоцитов

96.

Шок – реакция организма на повреждениеклеток

• Травматический

• Ожоговый

• Геморрагический

• Антигенный

• Кардиогенный

• Анафилактический

• Гемотрансфузионный

97.

Фазы шока1. Фаза возбуждения: условные и безусловные рефлексы

сохранены, беспокойство, некоординированные движения,

частое мочеиспускание и дефекация, зрачки расширены,

дыхание учащено, t тела выше нормы, тахикардия, гипертензия.

Продолжительность неск.минут – 1 час

98.

• 2. Фаза торможения: рефлексы ослаблены, цианоз слизистых,пульс нитевидный, АД низкое, инфильтрация тканей, изменение

реологических свойств крови, дистрофия внутренних органов,

некроз тканей.

99.

Коллапс – острая сосудистаянедостаточность

• Патогенез: резкое расширение сосудов микроциркуляторного

русла приводит к резкому падению АД и гипоксии мозга

• !!! Коллапс необходимо дифференцировать от шока!

100.

Кома• Это - пат.состояние, характеризующеесяотсутствием реакции на внешние раздражители,

угасанием рефлексов и угнетением всех жизненно

важных функций организма.

• Этиология: эндогенная и неврогенная кома

• Патогенез: нарушение ЦНС, торможение функции

коры больших полушарий

101.

Патологическая физиологияпериферического кровообращения и

микроциркуляции

102.

Нарушения кровообращения1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Артериальная гиперемия

Венозная гиперемия

Стаз

Ишемия

Коллатеральное кровообращение

Инфаркт

Кровотечение

Нарушения микроциркуляции

Тромбоз

Эмболия

102

103.

1. Артериальная гиперемияувеличение кровенаполнения органа или ткани в

результате поступления крови по расширенным

артериям.

Виды артериальной гиперемии

физиологическая

патологическая

103

104.

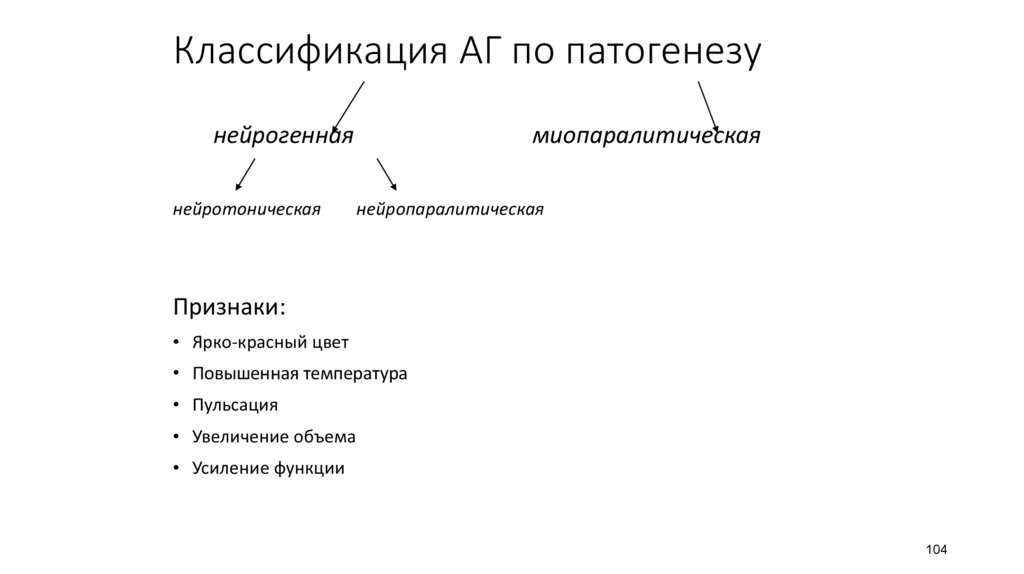

Классификация АГ по патогенезунейрогенная

нейротоническая

миопаралитическая

нейропаралитическая

Признаки:

• Ярко-красный цвет

• Повышенная температура

• Пульсация

• Увеличение объема

• Усиление функции

104

105.

2. Венозная гиперемияУвеличение кровенаполнения органа и тканей

вследствие затрудненного оттока крови или его

полного прекращения.

Причины:

• закупорка вен сгустком крови — тромбом или эмболом;

• сдавливание вен повязкой, неправильно подогнанной сбруей,

опухолью, разросшейся тканью, беременной маткой и др;

• ослабление сердечной деятельности;

• повышение внутригрудного давления, обусловленное растяжением

легких.

105

106.

Признаки:• Цианоз

• Понижение температуры

• Отек

106

107.

3. СтазМестное нарушение кровообращения, характеризующееся

остановкой тока крови в отдельных капиллярах, мелких

артериях, венах и участках тканей.

классификация:

• венозный стаз

• капиллярный или истинный стаз

• ишемический стаз

107

108.

4. ИшемияОграничение или полное прекращение притока крови к

тканям.

Классификация ишемий

Компрессионная

Обтурационная (гематогeнная)

Эндогенная

Рефлекторная

Ангиоспатическая (констрикционная)

Паралитическая

Коллатеральная

108

109.

Признаки ишемии:• 1) анемичность ткани из-за сужения капилляров;

• 2) уменьшение объема и веса анемичного органа;

• 3) понижение температуры анемичного участка вследствие пониженного обмена, веществ и

резкого нарушения притока артериальной крови;

• 4) боль вследствие раздражения рецепторного аппарата в результате нарушения питания и

под влиянием недоокисленных продуктов обмена;

• 5) ослабление функции, как следствие нарушения питания тканей и трофических

расстройств.

109

110.

5. КОЛЛАТЕРАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ• Коллатеральное кровообращение - боковые ответвления

сосудов, по которым восстанавливается кровоснабжение

органа или участка ткани.

Патогенез

• 1) из-за разницы кровяного давления происходит устремление крови

из верхнего отрезка артерии по коллатералям в нижележащие отделы

сосудистой сети закупоренной артерии;

• 2) в результате раздражения сосудистых рецепторов продуктами

патологического обмена веществ происходит рефлекторное

расширение сосудов этого участка;

• 3) ослабление тонуса тканей анемизированного участка и накопление

гистамина и ацетилхолина способствует расширению сосудов и

усиленной циркуляции крови.

110

111.

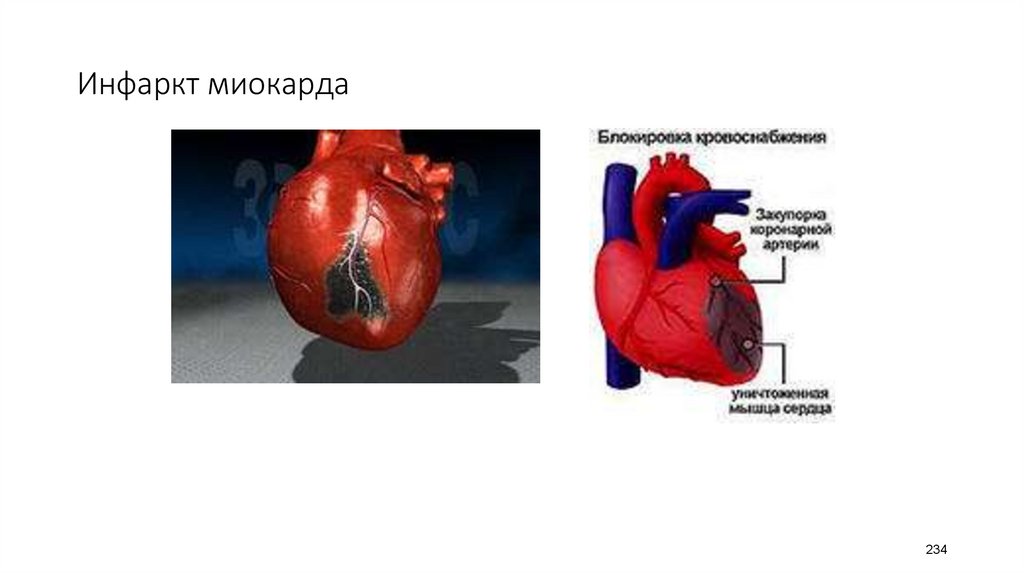

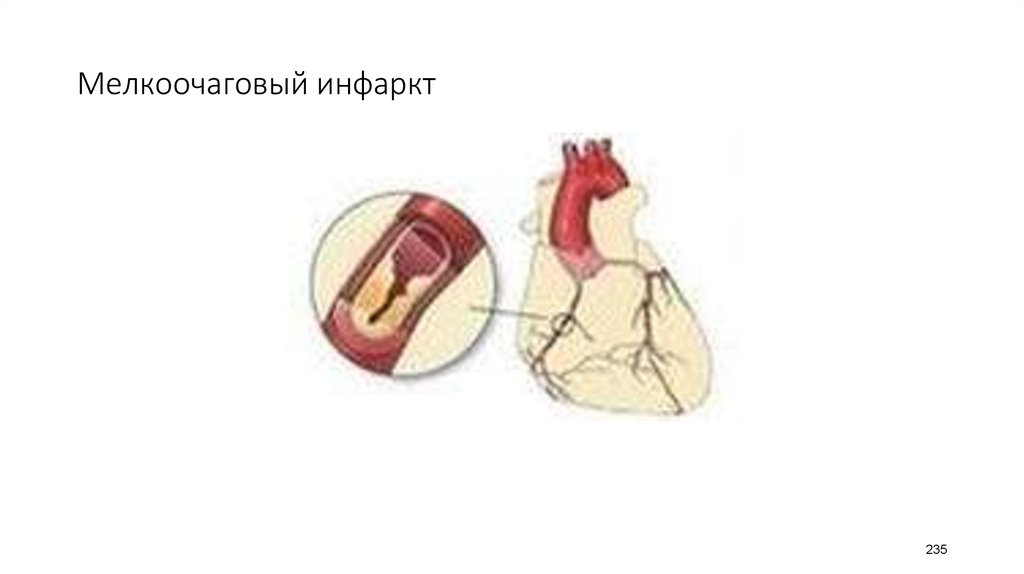

6. ИнфарктОмертвение участка, возникшее в результате

закрытия просвета мелких артерий, чаще всего концевых.

Причины:

• Тромбоз или эмболия

• Длительный спазм артерий

• Эндоартерииты

• Застойная гиперемия

Виды

белые

(анемические, ишемические)

красные

(геморрагические)

111

112.

7. КровотечениеВыход крови из сосудов или сердца

Виды кровотечений:

по локализации

наружное

внутреннее

по виду поврежденного сосуда

артериальное

венозное

паренхиматозное

по возникновению

первичные

вторичные

По характеру изменения стенок

• Разрыв сосуда

• Изъязвление стенки сосуда

• Диапедез (выход эритроцитов)

112

113.

Этиология кровотечений• 1) механические повреждения сосудов (порезы, уколы, огнестрельные

ранения, ушибы и др.);

• 2) изъязвление и разъедание сосудистой стенки в результате язвенного

или воспалительного процесса или прорастание сосудов опухолью;

• 3) повышение проницаемости сосудистых стенок в результате

воздействия инфекционных агентов, при голодании и авитаминозах,

при отравлении;

• 4) склеротические и дегенеративные изменения сосудистой стенки;

• 5) расстройство сосудистой иннервации, что приводит к нарушению

трофики сосудистой стенки и повышению её проницаемости.

113

114.

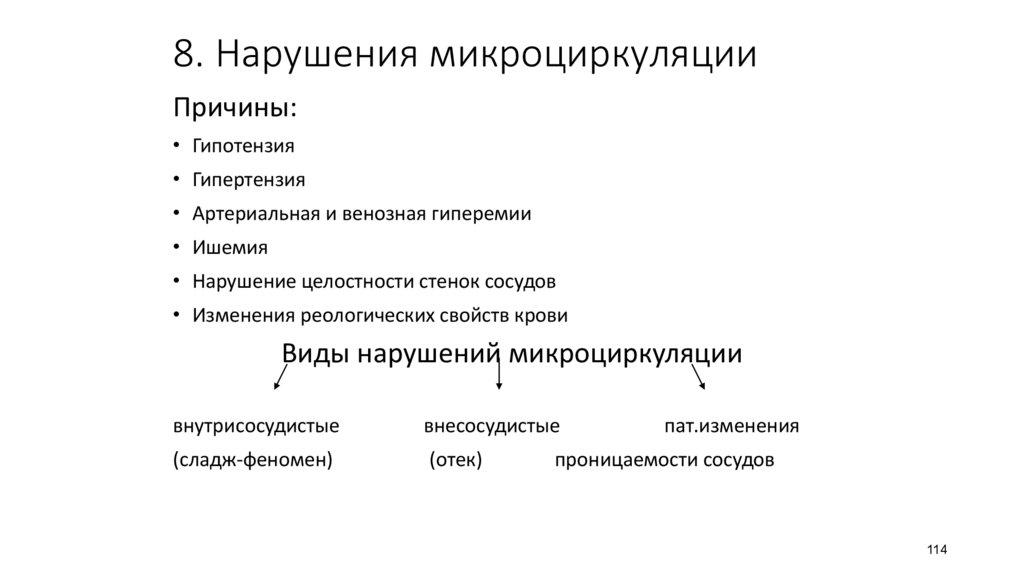

8. Нарушения микроциркуляцииПричины:

• Гипотензия

• Гипертензия

• Артериальная и венозная гиперемии

• Ишемия

• Нарушение целостности стенок сосудов

• Изменения реологических свойств крови

Виды нарушений микроциркуляции

внутрисосудистые

внесосудистые

(сладж-феномен)

(отек)

пат.изменения

проницаемости сосудов

114

115.

9. ТромбозПрижизненное образование в просвете кровеносных

сосудов плотных масс (тромбов), выпадающих из крови,

обычно спаянных с внутренней стенкой сосуда и в той или

иной степени препятствующих нормальному кровотоку.

115

116.

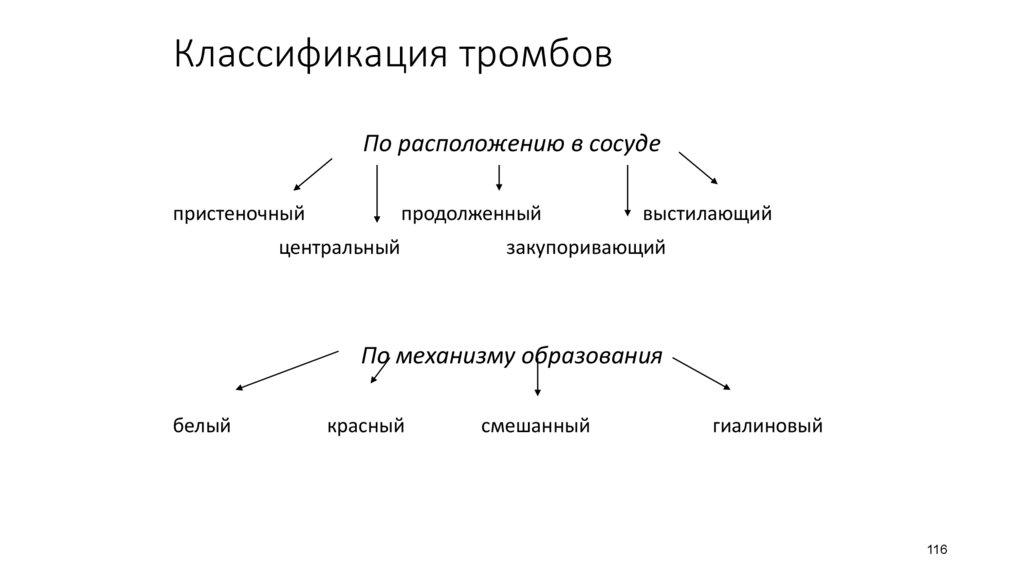

Классификация тромбовПо расположению в сосуде

пристеночный

продолженный

центральный

выстилающий

закупоривающий

По механизму образования

белый

красный

смешанный

гиалиновый

116

117.

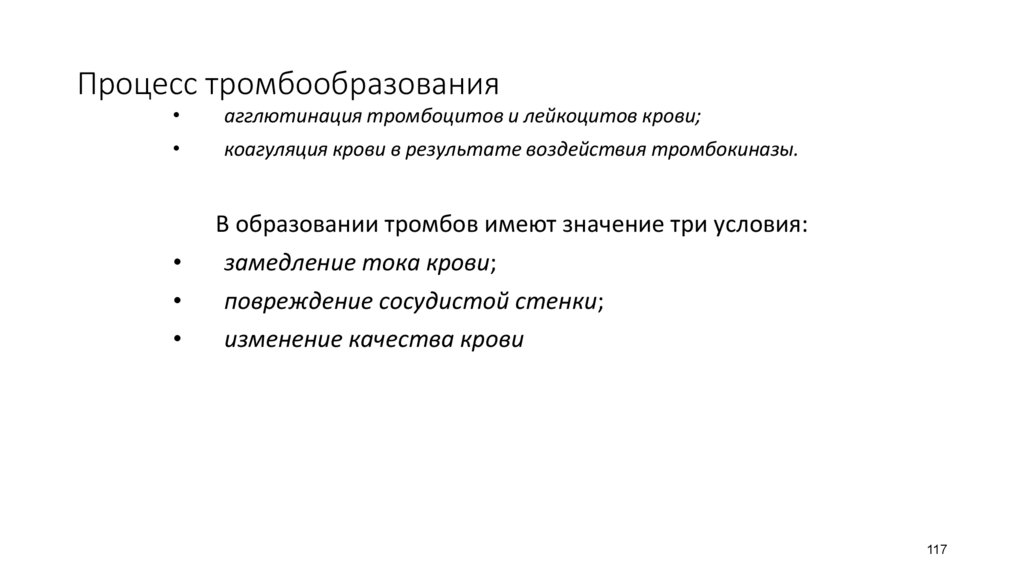

Процесс тромбообразованияагглютинация тромбоцитов и лейкоцитов крови;

коагуляция крови в результате воздействия тромбокиназы.

В образовании тромбов имеют значение три условия:

замедление тока крови;

повреждение сосудистой стенки;

изменение качества крови

117

118.

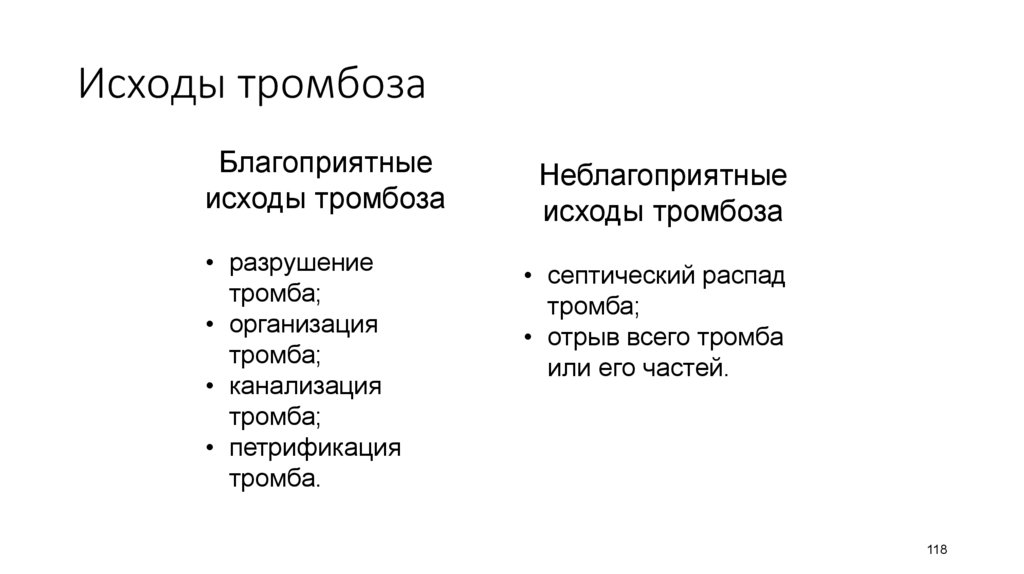

Исходы тромбозаБлагоприятные

исходы тромбоза

• разрушение

тромба;

• организация

тромба;

• канализация

тромба;

• петрификация

тромба.

Неблагоприятные

исходы тромбоза

• септический распад

тромба;

• отрыв всего тромба

или его частей.

118

119.

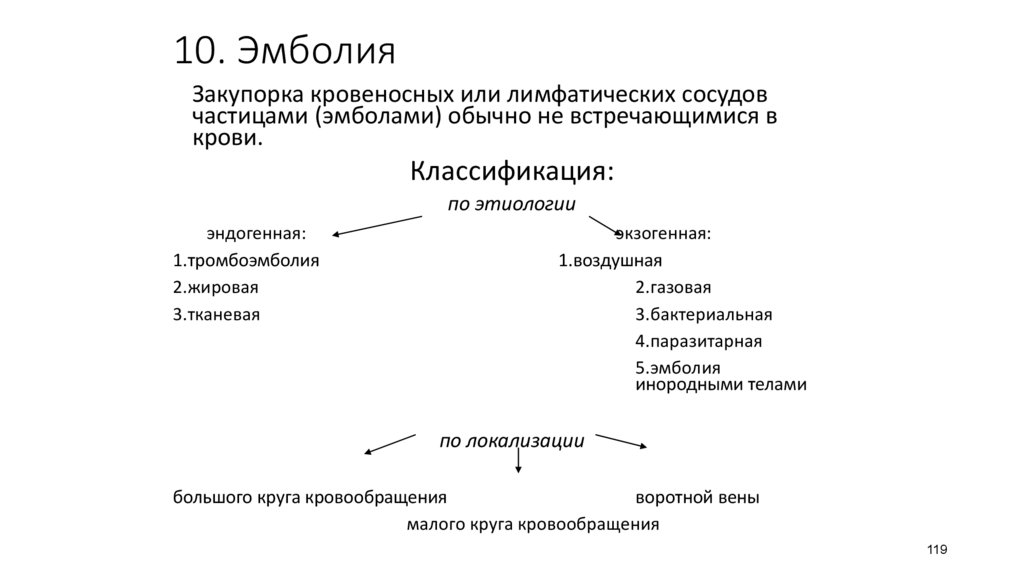

10. ЭмболияЗакупорка кровеносных или лимфатических сосудов

частицами (эмболами) обычно не встречающимися в

крови.

Классификация:

по этиологии

эндогенная:

1.тромбоэмболия

2.жировая

3.тканевая

экзогенная:

1.воздушная

2.газовая

3.бактериальная

4.паразитарная

5.эмболия

инородными телами

по локализации

большого круга кровообращения

воротной вены

малого круга кровообращения

119

120.

Воспаление121.

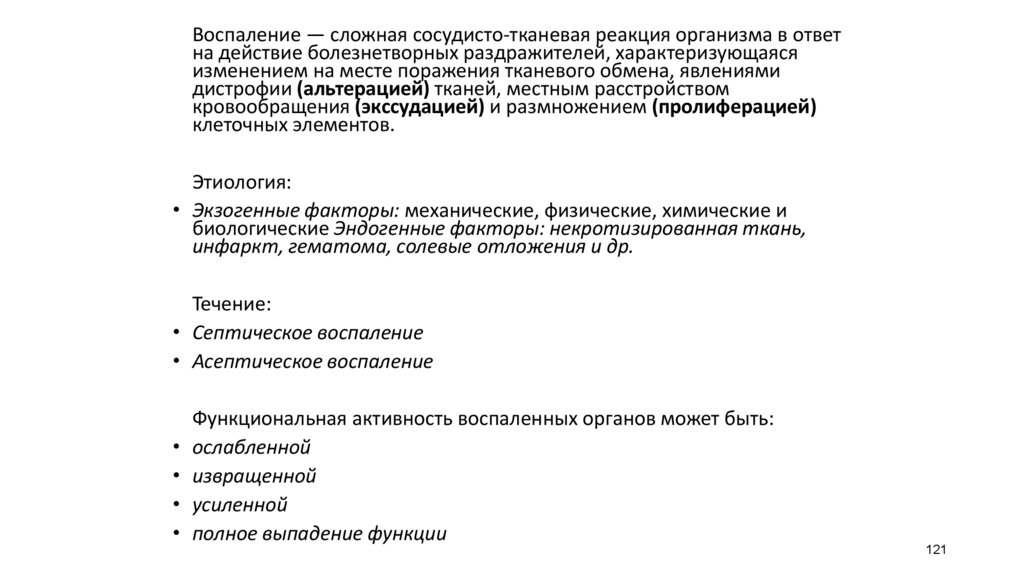

Воспаление — сложная сосудисто-тканевая реакция организма в ответна действие болезнетворных раздражителей, характеризующаяся

изменением на месте поражения тканевого обмена, явлениями

дистрофии (альтерацией) тканей, местным расстройством

кровообращения (экссудацией) и размножением (пролиферацией)

клеточных элементов.

Этиология:

• Экзогенные факторы: механические, физические, химические и

биологические Эндогенные факторы: некротизированная ткань,

инфаркт, гематома, солевые отложения и др.

Течение:

• Септическое воспаление

• Асептическое воспаление

Функциональная активность воспаленных органов может быть:

ослабленной

извращенной

усиленной

полное выпадение функции

121

122.

ПРИЗНАКИ ВОСПАЛЕНИЯ• Краснота (rubor) зависит от расширения сосудов и прилива к очагу воспаления

артериальной крови. Затем он становится синюшным в результате венозного

застоя.

• Припухлость (tumor) обусловлена расширением кровеносных сосудов и

скоплением в межтканевых пространствах экссудата и лейкоцитов, а

впоследствии обильным разрастанием клеточных элементов.

• Повышение температуры или жар (calor) в воспаленном очаге объясняется

усилением в нем обмена веществ, артериальной гиперемией и притоком

более теплой крови из внутренних органов.

• Болезненность (dolor) возникает в результате: 1. механического давления

экссудата на чувствительные нервные окончания; 2. химического раздражения

чувствительных нервных окончаний накопившимися в очаге воспаления

токсическими продуктами обмена веществ; 3. действием медиаторов

воспаления, в частности кининов (брадикинина).

• Нарушение функций (functio laesa) воспаленного органа или ткани

обусловлено: нарушением обмена веществ и питания органа, поражением его

функциональных элементов, расстройством иннервации и кровообращения в

нем, отравлением токсическими продуктами распада и, наконец, самим

фактором боли.

122

123.

ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ1. Альтерация. Под альтерацией (от лат. alterare —

повреждать) понимают функциональные и

структурные изменения в тканях, вызванные

патогеном.

2. Экссудация (от лат. exsudo — выпотеваю,

выделяю) — выход плазмы крови и форменных

элементов за пределы кровеносных сосудов.

3. Пролиферация (от лат. proles — потомство, fero

— несу) — разрастание тканей организма

животного за счет размножения клеток.

123

124.

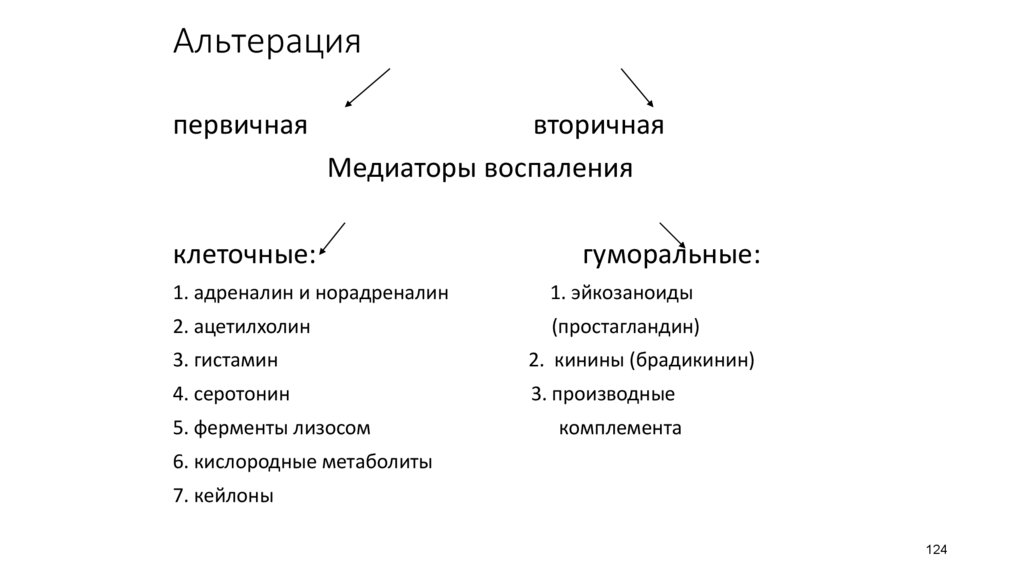

Альтерацияпервичная

вторичная

Медиаторы воспаления

клеточные:

гуморальные:

1. адреналин и норадреналин

1. эйкозаноиды

2. ацетилхолин

(простагландин)

3. гистамин

2. кинины (брадикинин)

4. серотонин

3. производные

5. ферменты лизосом

комплемента

6. кислородные метаболиты

7. кейлоны

124

125.

Обмен веществ в очаге воспаления• В центре воспаленного очага обмен понижен и окислительные процессы ослаблены; в

смежных участках обмен веществ усилен, а окислительные процессы повышены.

• Происходит расщепление углеводов без участия кислорода (анаэробный гликолиз) с

образованием молочной кислоты.

• Жиры и белки расщепляются не полностью, а с образованием кетоновых тел, альбумоз,

пептонов и т. д. =>возникает некомпенсированный ацидоз (Н-гипериония).

125

126.

Ацидотический сдвиг в воспаленном очаге способствует:увеличению диссоциации солей, приводящей к повышению

молекулярной концентрации в тканях (нарастает концентрация ионов

калия);

расщеплению крупных молекул на более мелкие (например, одна

молекула белка в 15 000 молекулярного веса расщепляется на 250

молекул мочевины с молекулярным весом 60, что также повышает

молекулярную концентрацию);

повышению осмотического давления в очаге воспаления

126

127.

Сосудистая реакция при воспаленииРасширение кровеносных сосудов объясняется:

• воздействием болезнетворного агента на нервномышечный аппарат сосудистой стенки и рефлекторным

возбуждением сосудорасширителей;

• понижением упругости тканей (из-за дистрофических

процессов), окружающих мелкие сосуды;

• изменением физико-химического состояния воспаленной

ткани - повышение концентрации водородных ионов и

ионов калия, а также альбумоз, пептона, гистамина,

ацетилхолина, аденина и нуклеотидов, которые являются

сильными сосудорасширителями.

127

128.

Замедление тока крови в сосудах воспаленного очага обусловлено:1) потерей сосудистого тонуса вследствие паралича нервно-мышечного

аппарата сосудов;

2) значительным увеличением площади поперечного сечения

сосудистого русла из-за расширения множества капилляров;

3) сгущением крови и повышением ее вязкости (из-за усиления выхода

жидкой части крови из сосудов в ткань), обусловленное, в частности,

повышенной проницаемостью стенки сосудов;

4) затруднением оттока крови по венам вследствие сдавливания их

отечной жидкостью;

5) образованием на внутренней стенке сосудов шероховатостей от

прилипших к ней лейкоцитов и закупоркой некоторых сосудов

тромбами.

128

129.

ЭкссудацияЭкссудация - выпотевание из сосудов жидкой

части крови и выхода ее форменных элементов

в воспаленную ткань.

1.

2.

3.

4.

Стадии экссудации:

изменение скорости кровотока

изменение проницаемости сосудов

выход лейкоцитов

фагоцитоз

129

130.

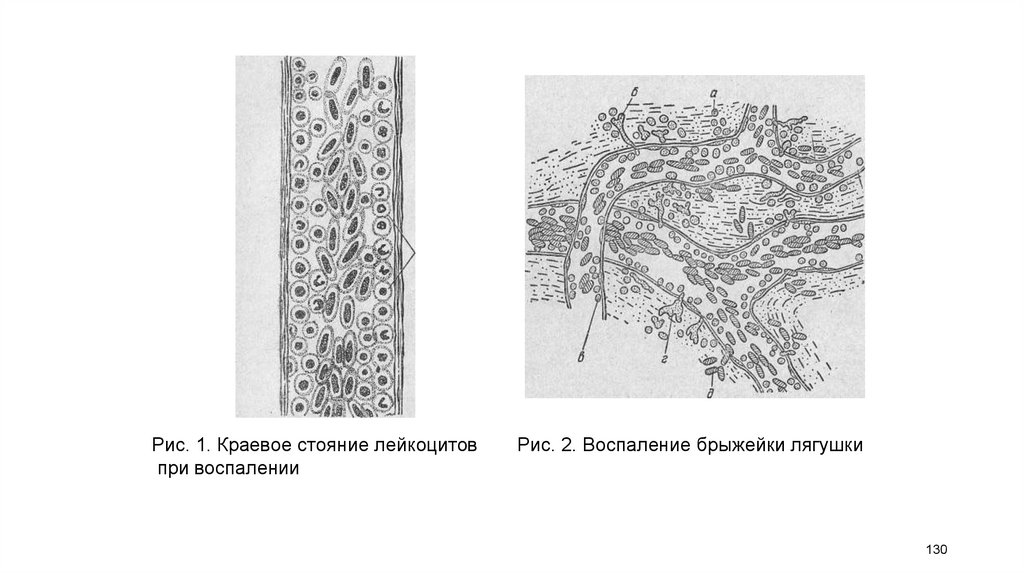

Рис. 1. Краевое стояние лейкоцитовпри воспалении

Рис. 2. Воспаление брыжейки лягушки

130

131.

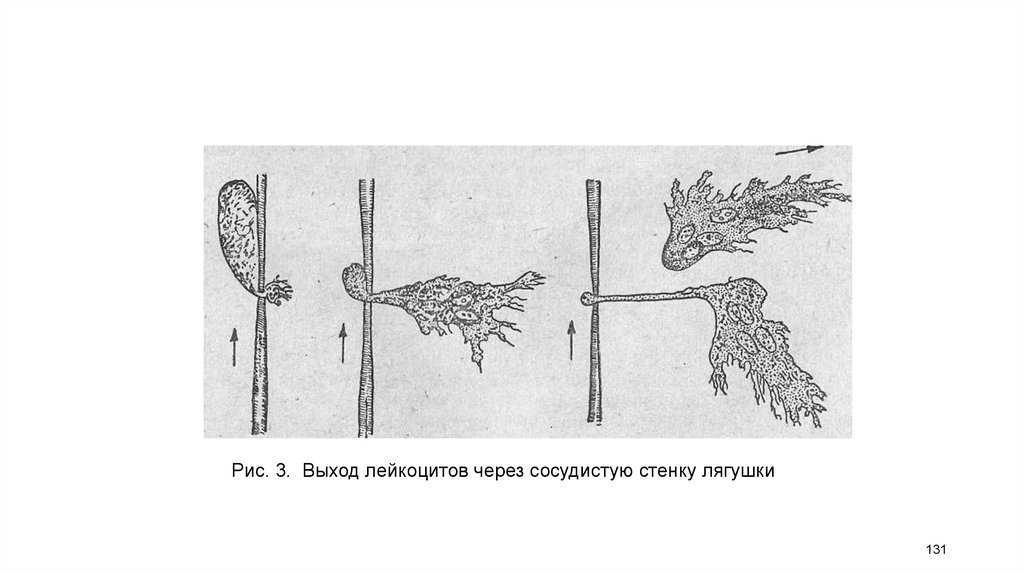

Рис. 3. Выход лейкоцитов через сосудистую стенку лягушки131

132.

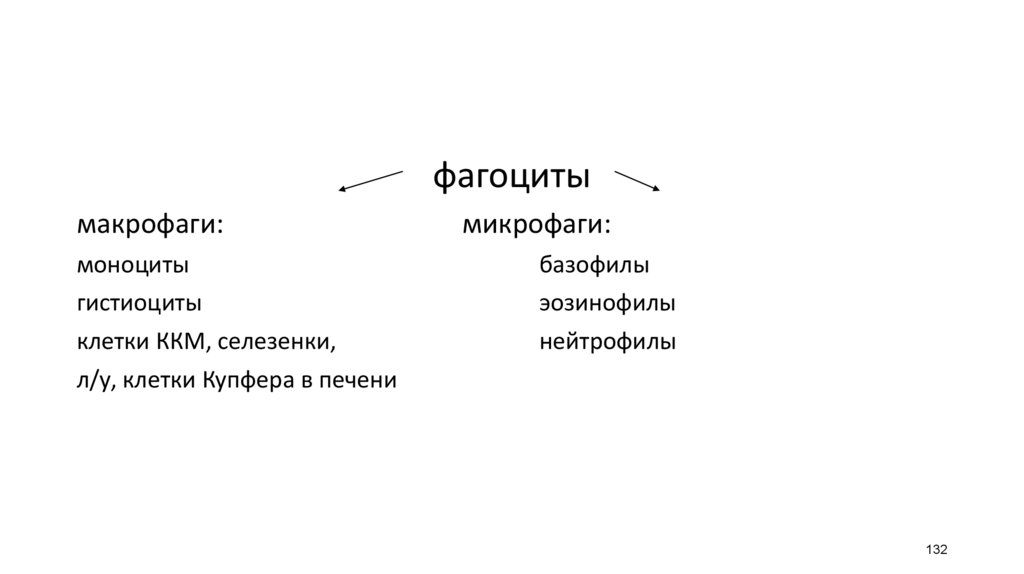

фагоцитымакрофаги:

микрофаги:

моноциты

гистиоциты

базофилы

эозинофилы

клетки ККМ, селезенки,

л/у, клетки Купфера в печени

нейтрофилы

132

133.

Этапы фагоцитоза1.

Сближение фагоцита и возбудителя

2.

«Прилипание» фагоцита к поверхности возбудителя

3.

Образование фагосомы

4.

Объединение с лизосомой

5.

Образование фаголизосомы

6.

Переваривание

7.

Элиминация

133

134.

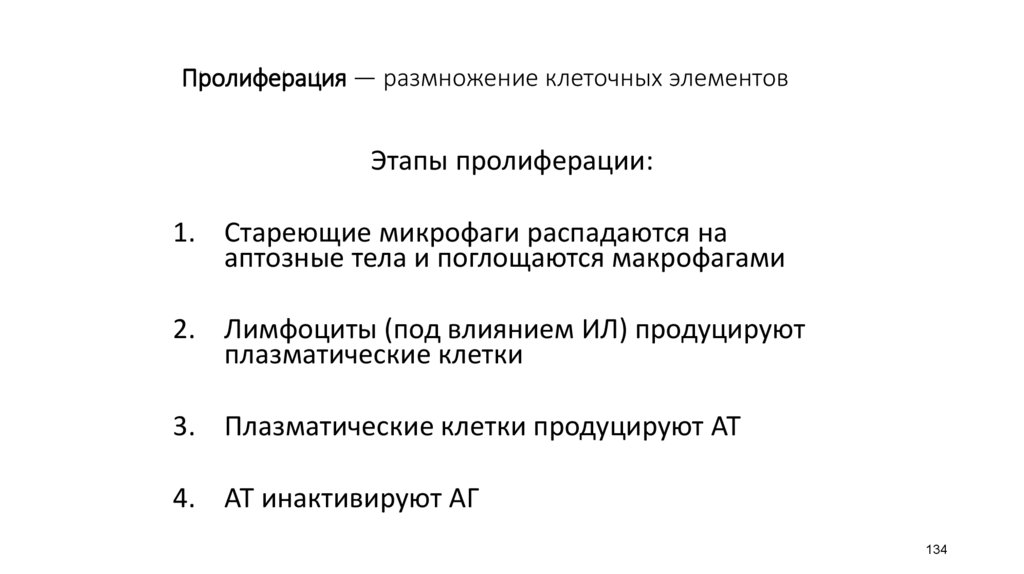

Пролиферация — размножение клеточных элементовЭтапы пролиферации:

1. Стареющие микрофаги распадаются на

аптозные тела и поглощаются макрофагами

2. Лимфоциты (под влиянием ИЛ) продуцируют

плазматические клетки

3. Плазматические клетки продуцируют АТ

4. АТ инактивируют АГ

134

135.

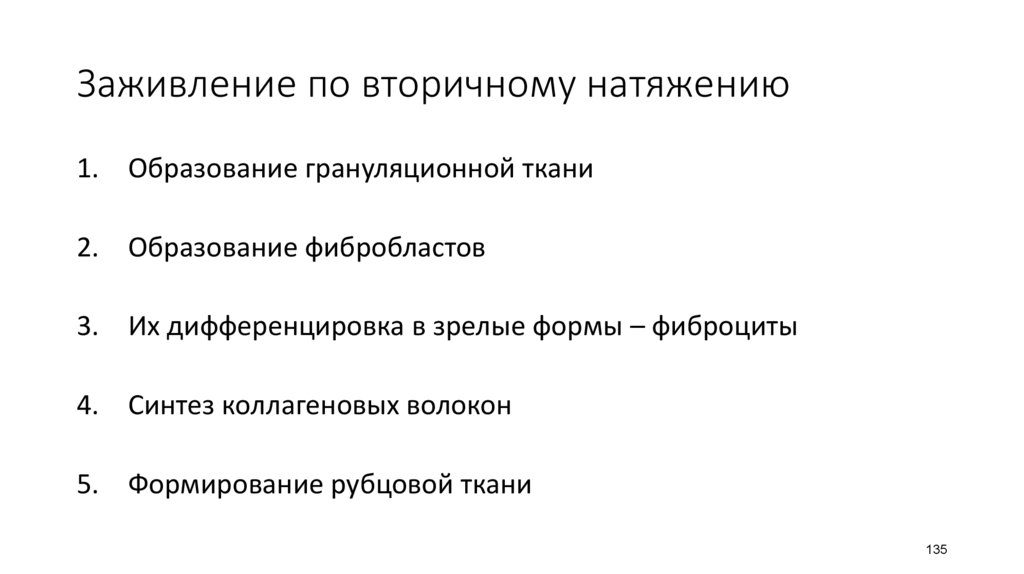

Заживление по вторичному натяжению1. Образование грануляционной ткани

2. Образование фибробластов

3. Их дифференцировка в зрелые формы – фиброциты

4. Синтез коллагеновых волокон

5. Формирование рубцовой ткани

135

136.

Классификация воспалений136

137.

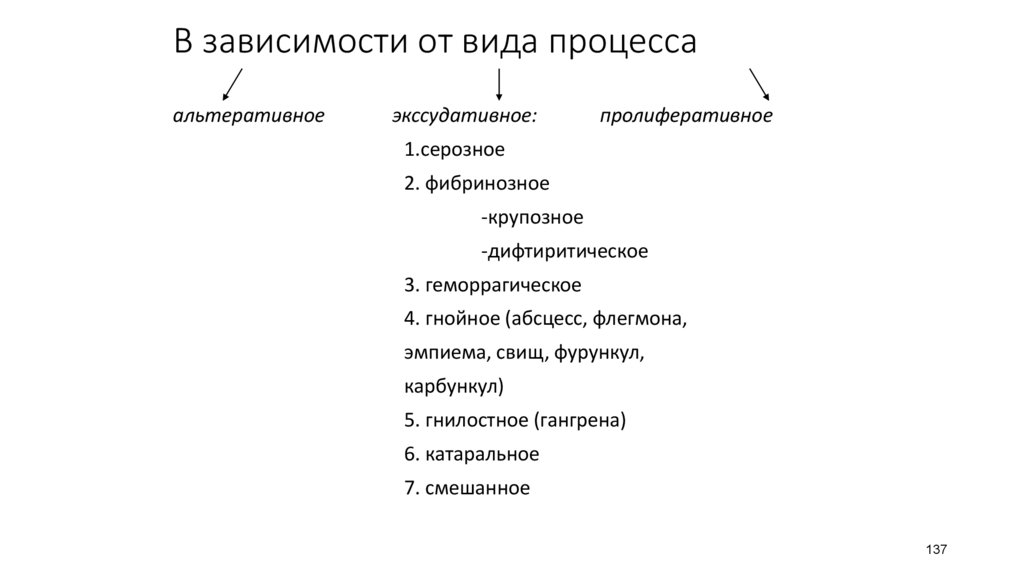

В зависимости от вида процессаальтеративное

экссудативное:

пролиферативное

1.серозное

2. фибринозное

-крупозное

-дифтиритическое

3. геморрагическое

4. гнойное (абсцесс, флегмона,

эмпиема, свищ, фурункул,

карбункул)

5. гнилостное (гангрена)

6. катаральное

7. смешанное

137

138.

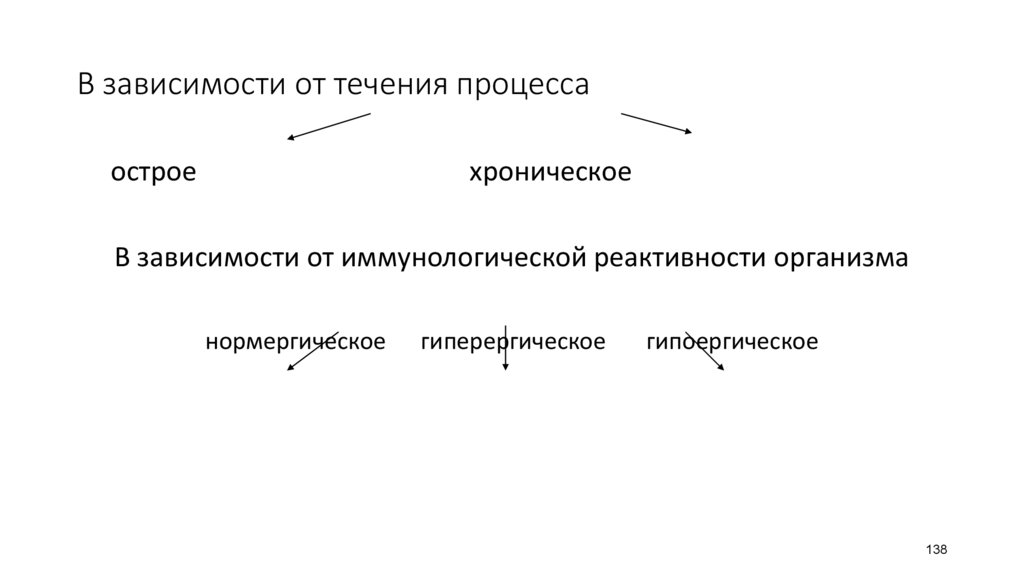

В зависимости от течения процессаострое

хроническое

В зависимости от иммунологической реактивности организма

нормергическое

гиперергическое

гипоергическое

138

139.

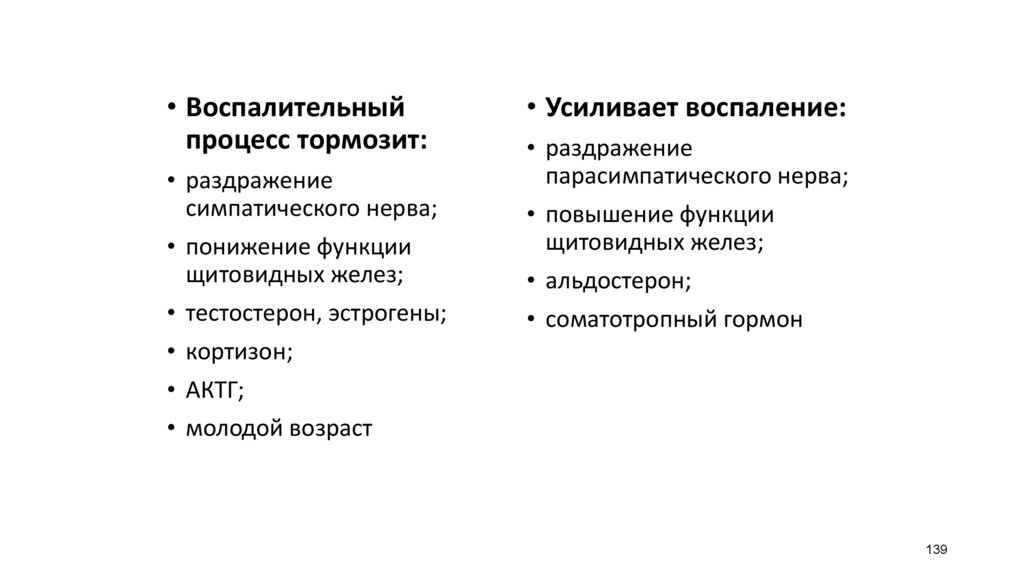

• Воспалительныйпроцесс тормозит:

• раздражение

симпатического нерва;

• понижение функции

щитовидных желез;

• тестостерон, эстрогены;

• кортизон;

• АКТГ;

• молодой возраст

• Усиливает воспаление:

• раздражение

парасимпатического нерва;

• повышение функции

щитовидных желез;

• альдостерон;

• соматотропный гормон

139

140.

ПАТОЛОГИЯ ТЕПЛОВОЙРЕГУЛЯЦИИ

1. ГИПОТЕРМИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

2. ГИПЕРТЕРМИЯ (ПЕРЕГРЕВАНИЕ)

3. ЛИХОРАДКА

140

141.

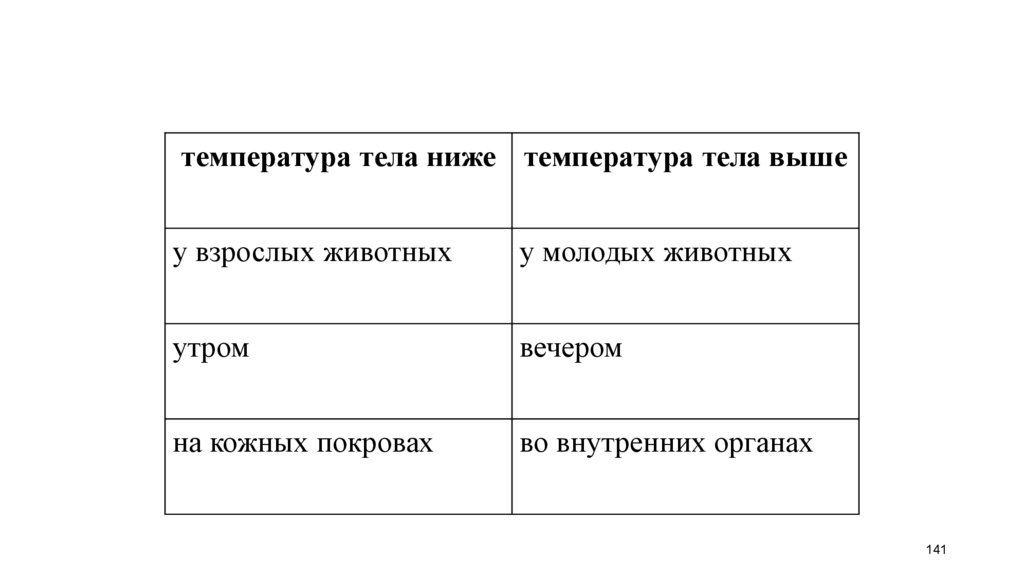

температура тела ниже температура тела вышеу взрослых животных

у молодых животных

утром

вечером

на кожных покровах

во внутренних органах

141

142.

1. ГИПОТЕРМИЯ• Гипотермия (от греч. hypo — понижение, therme — теплота)— нарушение терморегуляции,

сопровождающееся понижением температуры тела животного

Причины:

• Экзогенные причины: понижение температуры окружающей среды, особенно при наличии

большой влажности и ветра, различные медикаментозные средства (ганглиоблокирующие,

наркотические вещества), лучевые поражения.

• Эндогенные: при обильных кровопотерях, голодании, истощении организма, поражениях

ЦНС (тепловых центров), стойком расширении периферических сосудов (при шоке,

коллапсе).

142

143.

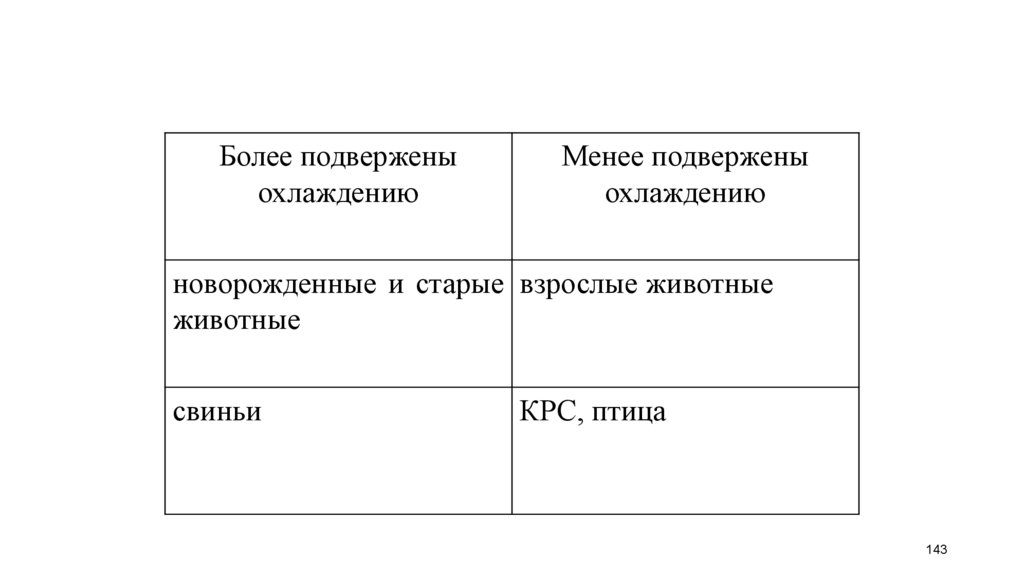

Более подверженыохлаждению

Менее подвержены

охлаждению

новорожденные и старые взрослые животные

животные

свиньи

КРС, птица

143

144.

Компенсаторнаястадия

• 1. В первой фазе охлаждения температура может оставаться нормальной

вследствие мобилизации компенсаторных механизмов терморегуляции,

способствующих усилению теплообразования и снижению теплоотдачи. В этой

фазе периферические сосуды сужены, животное съеживается (уменьшается

теплоотдача); у него усиливается pабота мышц (дрожь, движение), учащается

сердечная деятельность и дыхание, повышается кровяное давление;

усиливается деятельность щитовидной железы, гипофиза, надпочечников,

вегетативной нервной системы (симпатической), увеличивается общий и

основной обмен веществ, окислительные процессы и т. д.

• 2. Во второй фазе приспособительные механизмы теплообмена

истощаются, теплоотдача усиливается, возникает некоторое кислородное

голодание, однако обмен веществ сохраняется высоким, отмечают угнетение

животного, и температура может снижаться примерно на 10°С.

• 3. Третья фаза гипотермии сопровождается понижением обмена веществ,

деятельности сердечно-сосудистой системы (периферические сосуды

расширены, кровяное давление падает), ослабляется дыхание, температура

доходит до 19—30°С. Фаза обратима, если быстро отогреть животное.

144

145.

Стадия декомпенсации• четвертая фаза: резко угнетаются все жизненные функции организма,

кровяное давление падает, сильно снижается обмен веществ, прекращается

теплопродукция, появляется сонливость, фибрилляция предсердий, а затем

и желудочков, происходит остановка сердца и паралич дыхательного центра;

температура снижается до биологического нуля.

145

146.

2. ГИПЕРТЕРМИЯ• Гипертермия (от греч. hyper — повышение, therme — теплота)— нарушение

терморегуляции, сопровождающееся повышением температуры тела

животного

• Причина — повышение температуры окружающей среды до пределов,

равных или выше температуры тела животного, особенно при наличии

высокой влажности воздуха и отсутствии ветра.

• Чувствительность животных к высокой температуре (по убывающей):

овцы, лошади, крупный рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, птицы.

146

147.

Периоды гипертермии• 1. понижается теплопродукция, усиливается потоотделение, расширяются периферические

сосуды, ускоряется кровоток, учащается дыхание => увеличивается теплоотдача.

• 2. животное становится возбужденным, пульс и дыхание резко учащены, возникает

усиленное слюноотделение, обмен веществ усиливается и идет не до конца, а с

образованием недоокисленных токсических продуктов распада, появляется белок в моче,

иногда возникают судороги, температура повышается на 2—3°С.

• 3. резкое угнетение нервной системы, деятельности сердца и дыхания, снижается кровяное

давление, животное впадает в кому, сопровождающуюся иногда клоническими судорогами,

температура повышается на 5—6°С. Животные гибнут от остановки дыхания (на выдохе) и

прекращения деятельности сердца (в состоянии систолы).

147

148.

3. ЛИХОРАДКА• Лихорадка (febris) — общая реакция организма на воздействие чаще

инфекционного агента — представляет собой нарушение теплорегуляции, в

результате которой происходит повышение температуры тела животного

независимо от колебания температуры внешней среды.

Этиология

• Вещества, вызывающие лихорадку, называются пирогенными (от греч.

pyretos —жар; genesis — рождение).

• К ним относят микробные тела и их токсины, продукты распада белков

ткани, лейкоцитов, а также ряд других высокомолекулярных веществ

экзогенного и эндогенного характера.

148

149.

В зависимости от природы пирогенных веществ различают два типалихорадок:

• 1. Инфекционные лихорадки встречаются при инфекционных и инвазионных заболеваниях.

Пирогенностью при этом обладают распавшиеся микробные тела, гельминты и их токсины,

а также продукты распада белков тканей, возникших в организме в результате воздействия

микробных ядов.

• 2. К неинфекционным асептическим лихорадкам относятся:

• белковая,

• солевая,

• медикаментозная,

• нейрогенная.

149

150.

По степени повышения температуры у лихорадящего животногоразличают:

субфебрильную температуру — по сравнению с верхней границей

нормы повышена до 1°С;

фебрильную температуру — повышена на 1-2°С;

гиперпиретическую — повышается на 2-3°С и выше.

150

151.

Стадии лихорадки• 1) стадия подъема температуры (stadium incrementi — нарастания);

• 2) стадия максимального стояния температуры (stadium fastigii — крыши);

• 3) стадия падения температуры (stadium decrementi — спадения).

• Литическое снижение температуры тела характеризуется продолжительным (2...3 дня)

периодом нормализации.

• Критическое снижение происходит быстро, в течение нескольких часов

151

152.

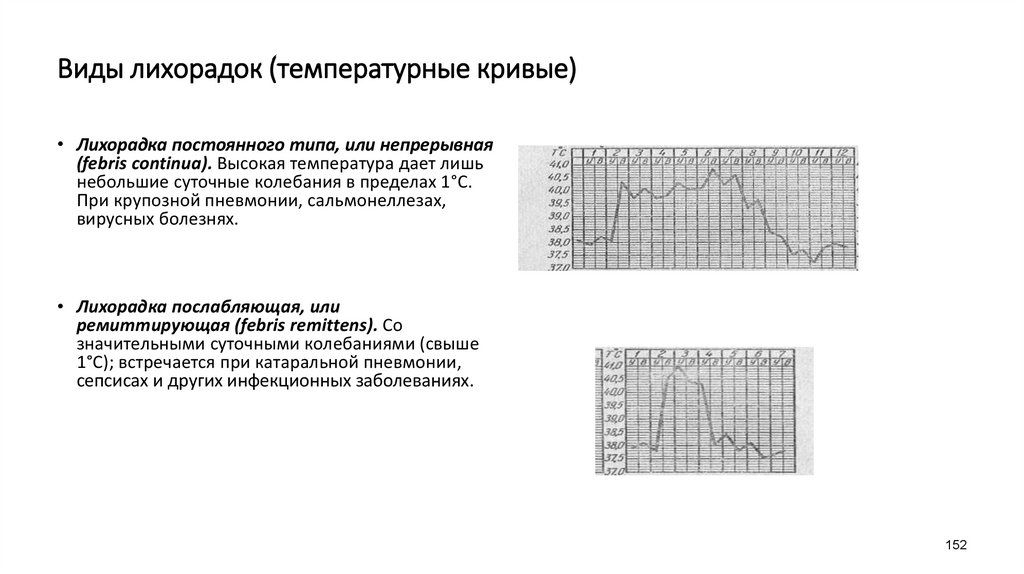

Виды лихорадок (температурные кривые)• Лихорадка постоянного типа, или непрерывная

(febris continua). Высокая температура дает лишь

небольшие суточные колебания в пределах 1°С.

При крупозной пневмонии, сальмонеллезах,

вирусных болезнях.

• Лихорадка послабляющая, или

ремиттирующая (febris remittens). Со

значительными суточными колебаниями (свыше

1°С); встречается при катаральной пневмонии,

сепсисах и других инфекционных заболеваниях.

152

153.

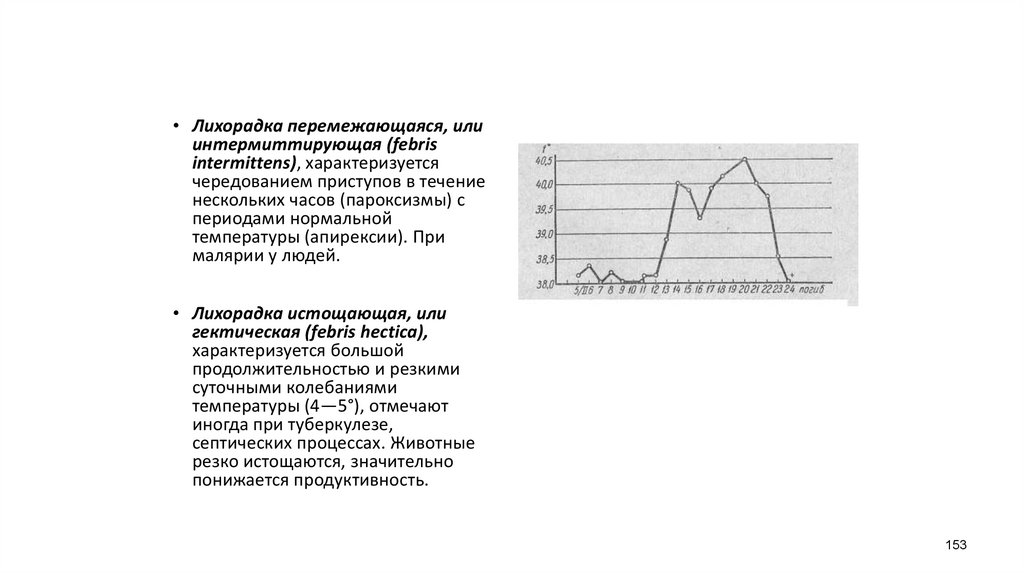

• Лихорадка перемежающаяся, илиинтермиттирующая (febris

intermittens), характеризуется

чередованием приступов в течение

нескольких часов (пароксизмы) с

периодами нормальной

температуры (апирексии). При

малярии у людей.

• Лихорадка истощающая, или

гектическая (febris hectica),

характеризуется большой

продолжительностью и резкими

суточными колебаниями

температуры (4—5°), отмечают

иногда при туберкулезе,

септических процессах. Животные

резко истощаются, значительно

понижается продуктивность.

153

154.

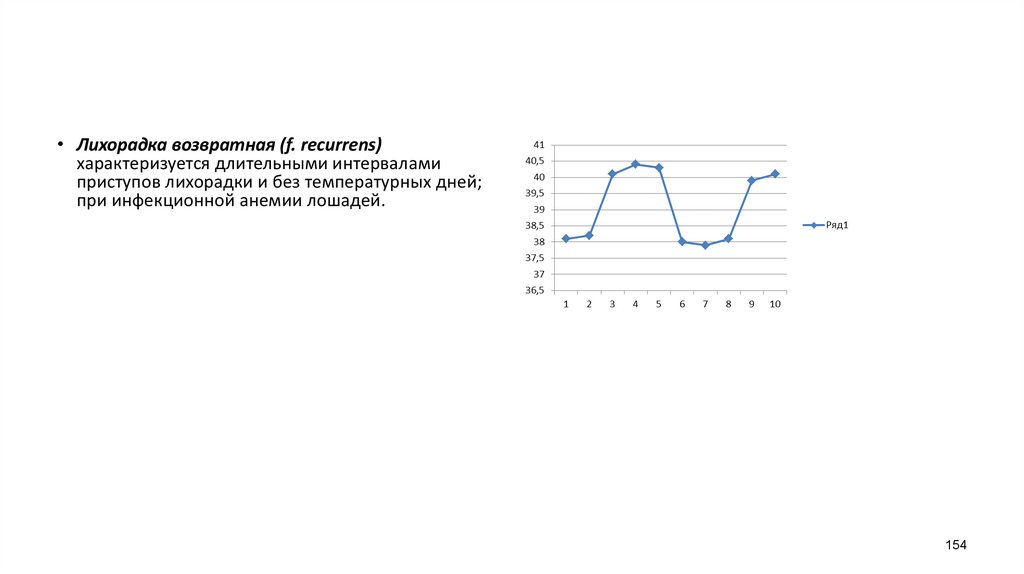

• Лихорадка возвратная (f. recurrens)характеризуется длительными интервалами

приступов лихорадки и без температурных дней;

при инфекционной анемии лошадей.

154

155.

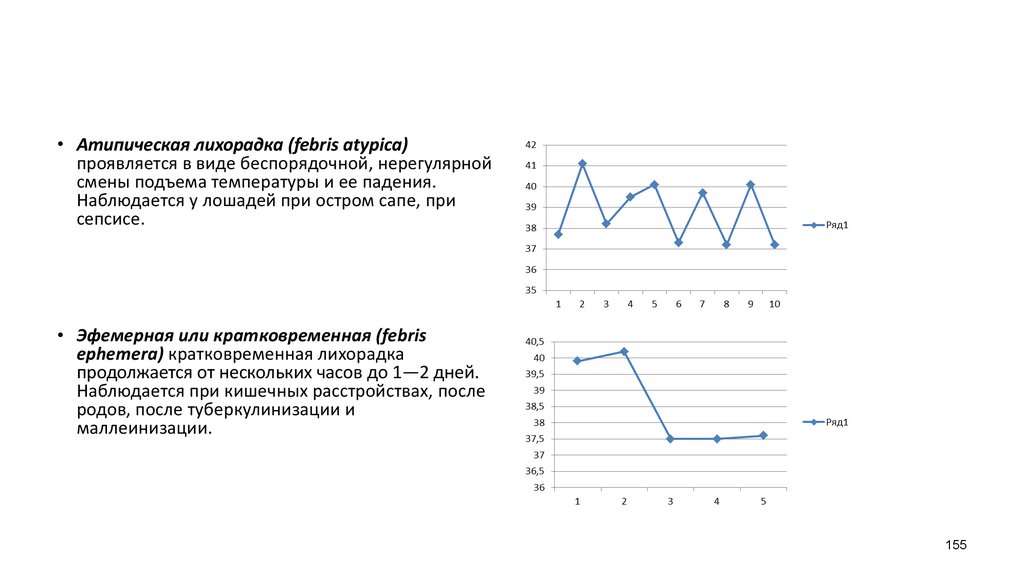

• Атипическая лихорадка (febris atypica)проявляется в виде беспорядочной, нерегулярной

смены подъема температуры и ее падения.

Наблюдается у лошадей при остром сапе, при

сепсисе.

• Эфемерная или кратковременная (febris

ephemera) кратковременная лихорадка

продолжается от нескольких часов до 1—2 дней.

Наблюдается при кишечных расстройствах, после

родов, после туберкулинизации и

маллеинизации.

155

156.

По длительности выделяют лихорадку• острую — протекающую до 2 нед,

• подострую — до 6 нед,

• хроническую — более 6 нед.

156

157.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ В ТКАНЯХ

I.

II.

Гипобиотические процессы

Гипербиотические процессы

157

158.

Гипобиотические процессы— прижизненноеуменьшение объема клеток, органов, тканей в

результате снижения питания (общего или конкретной

ткани) и дистрофии, обусловленной расстройством

обменных процессов.

1. Атрофия (лат. а — отрицат. частица, греч. trophe —

пища, питание)— процесс, характеризующийся

уменьшением объемов и размеров ткани (органа) и

ослаблением ее функции. В основе атрофии лежит

нарушение обмена веществ с преобладанием

процессов диссимиляции над ассимиляцией.

Физиологическая атрофия присуща всем животным:

например, с возрастом атрофируются тимус, половые

железы.

158

159.

Патологическая атрофия:• Нейрогенная атрофия - в результате нарушения иннервации тканей.

• Функциональная атрофия - вследствие снижения функциональной деятельности ткани.

• Гормональная атрофия при недостаточной функции некоторых эндокринных желез.

• Атрофия от недостаточного питания:

• местная ;

• общая (кахексия) (греч. kachexia — плохое состояние, болезненность).

• Атрофия от давления возникает от продолжительного сдавливания ткани.

159

160.

• 2. Гипоплазия - уменьшение объема ткани в результате врожденногонедоразвития.

• Аплазия — врожденное недоразвитие органа или части тела.

• Агенезия — полное отсутствие органа.

• 3. Гипотрофия (от греч. hypo — уменьшение, trophe — питание) молодняка

— функциональная и морфологическая недостаточность клеток, тканей или

всего организма вследствие неблагоприятных условий развития во

внутриутробном периоде и после рождения.

160

161.

4. Дистрофия• (от греч. dys — расстройство, troche —питание) — патологический

процесс, характеризующийся нарушениями клеточного метаболизма,

приводящими к структурным изменениям.

Этиология:

• расстройство нервной или эндокринной регуляции (гипо-, гипертиреоз,

сахарный диабет, атрофия гипофиза);

• гипоксия тканей (дисциркуляторная дистрофия);

• нарушение ауторегуляторных систем клетки под влиянием внешних

(инфекция, инвазия, химические токсигены, алиментарная недостаточность) и

внутренних факторов (наследственная ферментопатия, нарушение

межклеточных взаимоотношений, аутоиммунные процессы).

По преимущественному нарушению обмена в клетках:

жировая (липидоз),

белковая (диспротеиноз),

углеводная (слизистая, коллоидная),

минеральная (кальциноз, петрификация).

161

162.

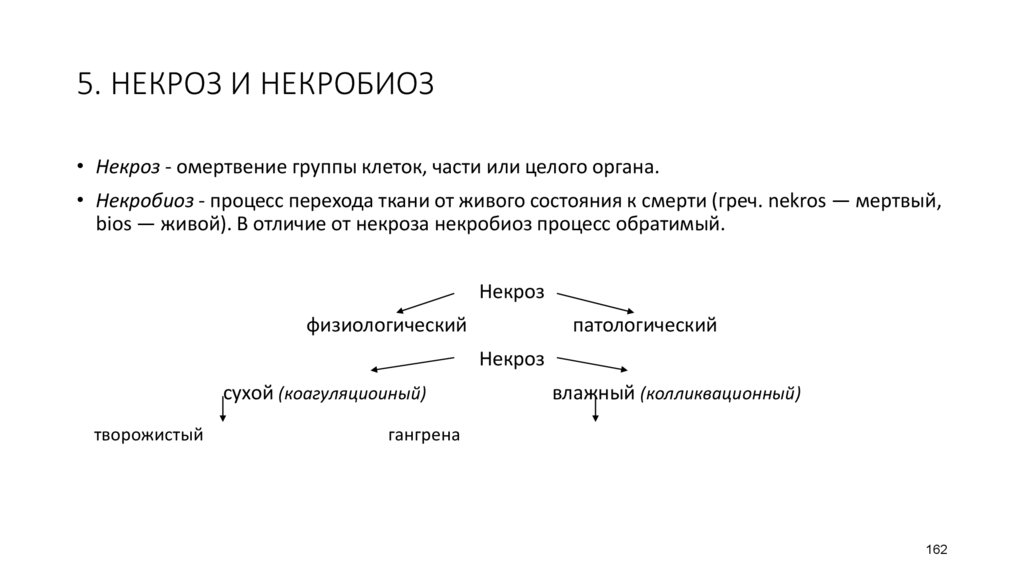

5. НЕКРОЗ И НЕКРОБИОЗ• Некроз - омертвение группы клеток, части или целого органа.

• Некробиоз - процесс перехода ткани от живого состояния к смерти (греч. nekros — мертвый,

bios — живой). В отличие от некроза некробиоз процесс обратимый.

Некроз

физиологический

патологический

Некроз

сухой (коагуляциоиный)

творожистый

влажный (колликвационный)

гангрена

162

163.

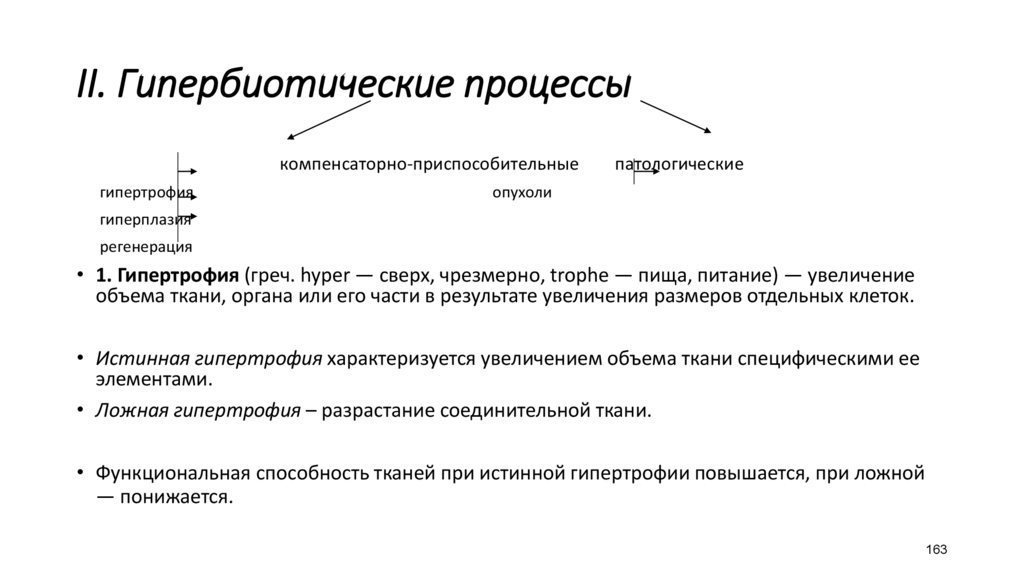

II. Гипербиотические процессыкомпенсаторно-приспособительные

гипертрофия

патологические

опухоли

гиперплазия

регенерация

• 1. Гипертрофия (греч. hyper — сверх, чрезмерно, trophe — пища, питание) — увеличение

объема ткани, органа или его части в результате увеличения размеров отдельных клеток.

• Истинная гипертрофия характеризуется увеличением объема ткани специфическими ее

элементами.

• Ложная гипертрофия – разрастание соединительной ткани.

• Функциональная способность тканей при истинной гипертрофии повышается, при ложной

— понижается.

163

164.

• Физиологическая гипертрофия - увеличение матки во время беременности, молочнойжелезы у лактирующих животных, относительное увеличение сердца у спортивных

лошадей.

• Патологическая гипертрофия возникает на почве предшествующих патологических

процессов.

Виды гипертрофий:

рабочая

викарная

регенерационная

корреляционная

вакатная

ложная

164

165.

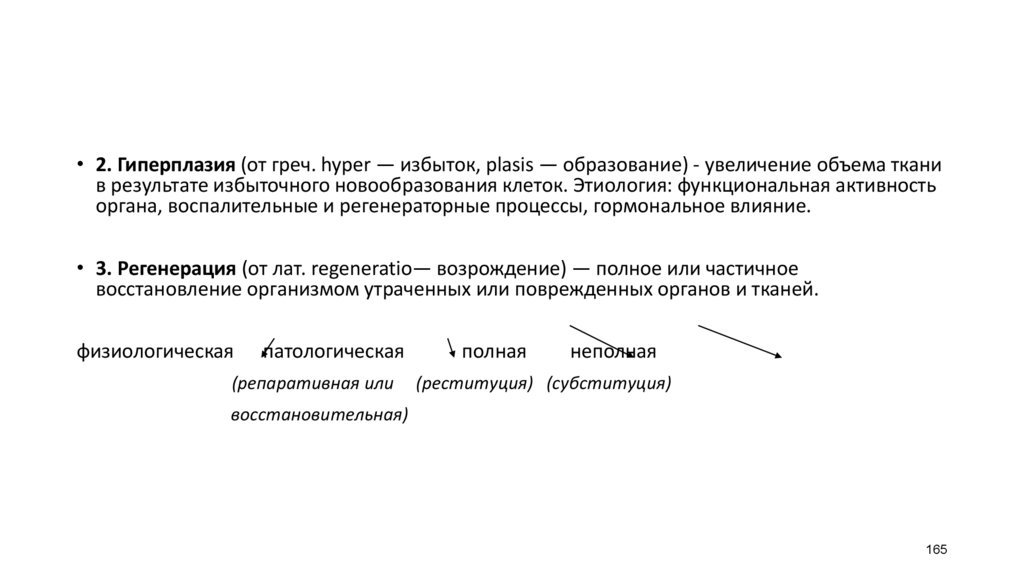

• 2. Гиперплазия (от греч. hyper — избыток, plasis — образование) - увеличение объема тканив результате избыточного новообразования клеток. Этиология: функциональная активность

органа, воспалительные и регенераторные процессы, гормональное влияние.

• 3. Регенерация (от лат. regeneratio— возрождение) — полное или частичное

восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей.

физиологическая

патологическая

(репаративная или

полная

неполная

(реституция) (субституция)

восстановительная)

165

166.

4. Трансплантация• (лат. trans — пере, planto — сажаю)—пересадка ткани (органа) с одного места на другое в том же

организме или от одного организма другому.

• Организм, от которого берется материал называют донором, организм, которому производится

пересадка — реципиентом.

• Аутотрансплантация — пересадка тканей с одного места на другое у одного и того же животного.

Например, аутотрансплантация кожи, жировой ткани, хряща, костной ткани, сухожилий и некоторых

других тканей.

• Гомотрансплантация — пересадка ткани от одного другому животному того же вида.

• Гетеротрансплантация — пересадка тканей от животного одного вида другому.

166

167.

• Биологическая совместимость заключается в идентичностиантигенов, входящих в состав тканевых белков.

• Возраст. Ткани молодого организма легче приживаются, чем

взрослого и особенно старого.

• Вид пересаживаемой ткани. Чем дифференцированнее ткань, тем

менее эффективна ее трансплантация. Хорошо приживаются

сухожилия, фасции, хрящи, кости, кожа. Мышечная ткань - слабее.

• Условия питания трансплантируемой ткани. Питание

трансплантируемой ткани в первое время происходит за счет

диффузии тканевой жидкости со стороны окружающих ее тканей

реципиента. Затем в нее начинают прорастать сосуды. Центральная

часть трансплантата обычно отмирает, а периферическая часть

регенерирует. При пересадке целого органа его сосуды сшивают с

сосудами реципиента, иначе ткань погибает от кислородной

недостаточности.

167

168.

Опухоль (бластома) - стойкое патологическое разрастание ткани,

обладающей относительной автономностью, беспредельностью роста и

атипичностью.

• Раздел патологии, изучающий проблему опухолевого роста, называют

онкологией (греч. onkos — нарост, опухоль).

Этиология:

• 1. К физическим факторам относят ионизирующую радиацию,

ультрафиолетовое облучение, тепловую энергию.

• 2. К химическим - канцерогенные (от греч. cancer —рак) вещества

экзогенного и эндогенного происхождения.

• 3. К биологическим факторам - ДНК- и РНК-содержащие

опухолеродные вирусы, вызывающие у животных и человека

спонтанные неопластические процессы.

168

169.

Этапы патогенеза:1. Трансформация – способность нормальной клетки вследствие мутации генов,

кодирующих белки, беспредельно размножаться и передавать эту способность по

наследству.

Две группы генов:

• онкогены – это доминантные гены, вызывающие преобразование нормальной клетки в

опухолевую;

• антионкогены – обладают противоположными свойствами, но необходима активация пары

антионкогенов.

2. Промоция – латентное состояние опухолевых клеток. Тормозит развитие опухоли:

иммунная система, недостаток притока крови к опухолевому зачатку, ингибиторы роста

опухоли.

3. Прогрессия - разрастание опухоли.

169

170.

Виды тканей опухолей:• Гистоидные опухоли состоят из одних опухолевых клеток, строма выражена слабо.

• Органоидные опухоли строма выражена хорошо, так что опухоль по своему строению

напоминает паренхиматозный орган.

• Смешанные опухоли - в состав паренхимы входит несколько тканей.

170

171.

доброкачественные:злокачественные:

- центральный рост

- инфильтрирующий

(деструктивный) рост

- не дают рецедивов и

- дают рецидивы

и метастазов

и метастазы

- могут достигать

размеров

- не достигают больших

размеров

- зрелые

- незрелые

171

172.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ• 1.Беспредельность роста, то есть потенциальная способность опухолей

расти до тех пор, пока ее росту не помешает лечение или смерть больного.

• 2. Автономность, т.е. рост опухоли не регулируется гомеостатическими

системами организма. Опухоль питается через сосуды, а метаболиты

выводятся и поступают в общий кровоток.

• 3. Атипичность - совокупностью биологических свойств, отличающих их от

исходных нормальных тканей.

172

173.

• Анаплазия (греч. аnа обратно, plasis — образование) - понижениедифференцировки опухолевой ткани.

Виды анаплазий:

• Морфологическая анаплазия

• Биохимическая анаплазия

• Физико-химическая анаплазия

• Энергетическая анаплазия

173

174.

ПАТОЛОГИЯ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

174

175.

НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНАМожет быть на этапе

• образования,

• транспортировки,

• использования.

175

176.

НАРУШЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБМЕНАПод основным обменом понимают сумму энергетических затрат

животного организма в состоянии относительного покоя, натощак

и при оптимальных внешних условиях.

• Повышение интенсивности

• Снижение интенсивности

176

177.

НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНАГипогликемия. К основным ее причинам относят:

недостаточное поступление углеводов с кормами;

снижение гидролиза сахаров в кишечнике и замедление их всасывания;

повышение тонуса парасимпатических нервов;

недостаточную выработку глюкортикоидов, соматотропного и АКТГ;

повышение секреции инсулина;

развитие гепатопатий;

интенсивную мышечную работу;

передозировку инсулина, вводимого животным в лечебных целях.

177

178.

Гипергликемия. Выделяют следующие причины гипергликемии:• алиментарную (у моногастричных животных) — избыточное

поступление легкоусвояемых углеводов;

• нейрогенную — эмоциональный стресс, болевое раздражение,

органические поражения центральных отделов нервной системы

(опухоли, кровоизлияния). Активируется симпатико-адреналовая

система, повышается секреция катехоламинов, стимулируется

гликогенолиз;

• повышенный синтез гормонов передней долей гипофиза (АКТГ, СТГ) и

корой надпочечников;

• абсолютную недостаточность инсулина вследствие снижения его

синтеза или секреции;

• относительную недостаточность инсулина, обусловленную его

повышенной инактивацией инсулиназой печени, почек, поперечнополосатых мышц.

178

179.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНАРасстройство жирового обмена может возникать на всех этапах

ассимиляции липидов:

• при переваривании и всасывании,

• транспортировке,

• межуточном обмене,

• депонировании.

179

180.

НАРУШЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА1. Гиперпротеинемия (относительная и абсолютная)

2. Гипопротеинемия

3. Диспротеинемия (дисиммуноглобулинемия, дисглобулинемия)

Нарушение конечных этапов белкового обмена

1.

Продукционная гиперазотемия

2.

Ретенционная гиперазотемия

180

181.

НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГОРАВНОВЕСИЯ

• Постоянство концентрации водородных ионов (рН) зависит от

соотношения между кислотами и основаниями в крови и в

тканях.

• Изменения кислотно-щелочного равновесия в сторону

повышения концентрации водородных ионов, называется

ацидоз, в сторону понижения — алкалоз.

181

182.

НАРУШЕНИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНАДегидратация - обезвоживание возникает как результат отрицательного

водного баланса, когда количество теряемой организмом воды превышает

количество поступающей в организм.

Виды дегидратаций:

• нормоосмолярная

• гипоосмолярная

• гиперосмолярная

Под гипергидратацией понимают накопление воды в организме при

положительном водном балансе, который бывает обусловлен длительным

избыточным поступлением питьевой воды, влаги в составе кормов,

замедленным выведением воды почками и кожей, нарушением регуляции

водно-солевого oбмена.

Виды гипергидратации:

• изоосмолярная

• гиперосмолярная

• гипоосмолярная

182

183.

Отек — избыточное скопление жидкости в тканях вследствиенарушения обмена воды между кровью и межклеточной жидкостью.

В зависимости от локализации различают водянку брюшной

полости — асцит (ascites), плевральной полости — гидроторакс

(hydrothorax), сердечной сорочки — гидроперикардит

(hydropericardium), желудочков мозга — гидроцефалию

(hydrocephalus), суставной сумки — гидроартроз (hydroartrosis). Отек

подкожной клетчатки называют «анасарка» (anasarca).

Виды отеков

• Сердечный (застойный)

• Почечный

• Кахексический

• Токсический

• Эндокринный

• Нейрогенный

• Воспалительный

• Аллергический

183

184.

Патология голодания1. Полное голодание

2. Неполное голодание

3. Частичное голодание

185.

1. Полное голодание• По этиологии: естественное и искусственное

Патогенез

1. Период безразличия

2. Период общего возбуждения

3. Терминальный период

185

186.

2. Неполное голодание• Этиология: хроническая недостаточность рациона по

калорийности, несбалансированность рациона, воспалительные

процессы в ЖКТ

• Патогенез: в начале НГ повышается функциональная активность

желез желудка, а перистальтика замедляется; затем выработка

желудочного сока уменьшается. В дальнейшем атрофируются

ЖВС, а также потовые и сальные железы.

• Клинические признаки зависят от условий

186

187.

3. Частичное голодание• Белковое

• Углеводное

• Жировое

• Минеральное

• Витаминное

187

188.

Белковое голоданиеКачественное

• Изолейцин – недостаток Hb, слабость

Количественное

• Возникает отрицательный

азотистый баланс

• Снижается кол-во ферментов

• Снижается иммунитет

• Лейцин – снижение иммунитета

• Лизин – анемия, отставание в росте

• Метионин – липидоз, снижение синтеза ГТ

и АКТГ, ломкость шерсти

• Треонин – снижение иммунитета, патология

ЖКТ

• Триптофан – анемия, стерильность самцов,

снижает стрессоустойчивость

• Фенилаланин – торможение афферентной

импульсации

• Валин – атрофия, расстройство ЦНС

• Гистидин – анемия, атрофия, патология

суставов

188

189.

Углеводное голодание• Глюкозогенные аминокислоты преобразуются в сахар

• Жирные кислоты транспортируются в печень и при дефиците

щавелево-уксусной кислоты образуют кетоновые тела

189

190.

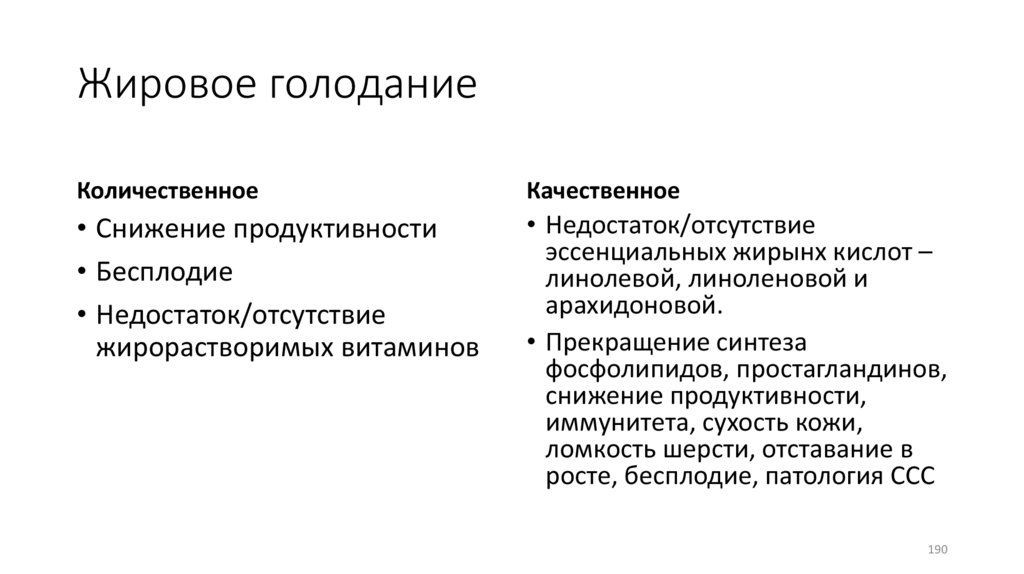

Жировое голоданиеКоличественное

Качественное

• Снижение продуктивности

• Бесплодие

• Недостаток/отсутствие

жирорастворимых витаминов

• Недостаток/отсутствие

эссенциальных жирынх кислот –

линолевой, линоленовой и

арахидоновой.

• Прекращение синтеза

фосфолипидов, простагландинов,

снижение продуктивности,

иммунитета, сухость кожи,

ломкость шерсти, отставание в

росте, бесплодие, патология ССС

190

191.

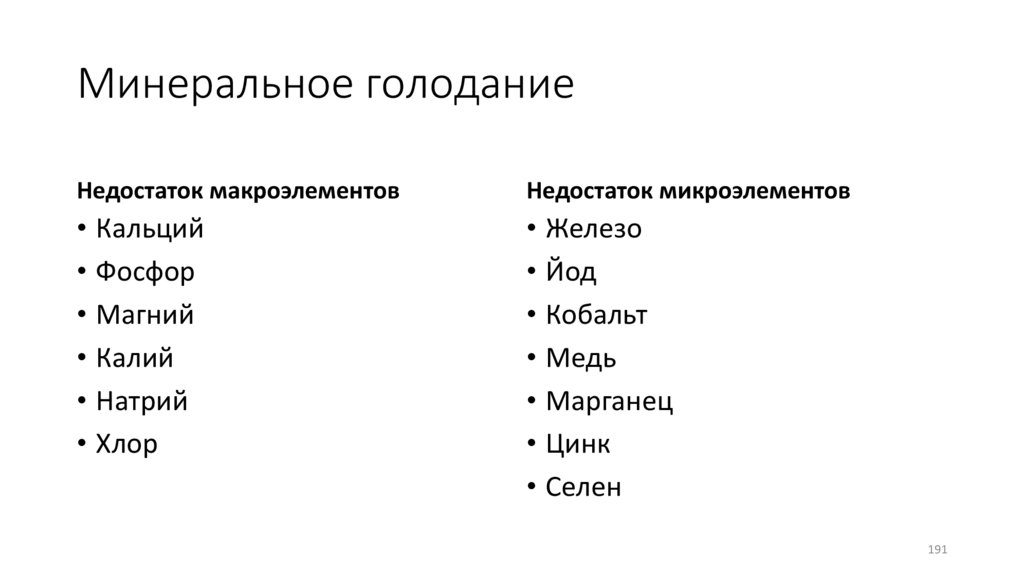

Минеральное голоданиеНедостаток макроэлементов

Недостаток микроэлементов

• Кальций

• Фосфор

• Магний

• Калий

• Натрий

• Хлор

• Железо

• Йод

• Кобальт

• Медь

• Марганец

• Цинк

• Селен

191

192.

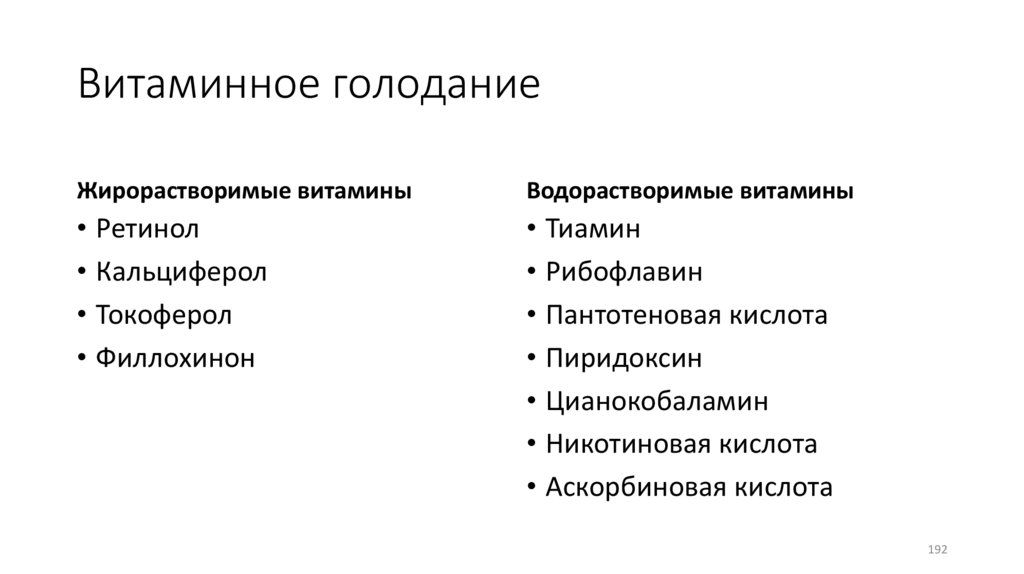

Витаминное голоданиеЖирорастворимые витамины

Водорастворимые витамины

• Ретинол

• Кальциферол

• Токоферол

• Филлохинон

• Тиамин

• Рибофлавин

• Пантотеновая кислота

• Пиридоксин

• Цианокобаламин

• Никотиновая кислота

• Аскорбиновая кислота

192

193.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИСТЕМЫ КРОВИ

1. патофизиология массы крови

2. патофизиология эритроцитов (эритроцитозы,

эритропения, анемии)

3. патофизиология лейкоцитов (лейкоцитозы и

лейкопении)

4. опухолевые заболевания системы крови — лейкозы

5. физико-химические изменения свертывающей системы

крови — гемостаза

193

194.

1. патофизиология массы крови• Кровь (sanguis) — внутренняя среда организма, обеспечивающая

гомеостаз, наиболее рано и чутко реагирующая на повреждение

тканей.

• Кровь — зеркало гомеостаза и исследование крови обязательно

для любого больного, показатели сдвигов крови обладают

наибольшей информативностью и играют большую роль в

диагностике и прогнозе течения болезней.

194

195.

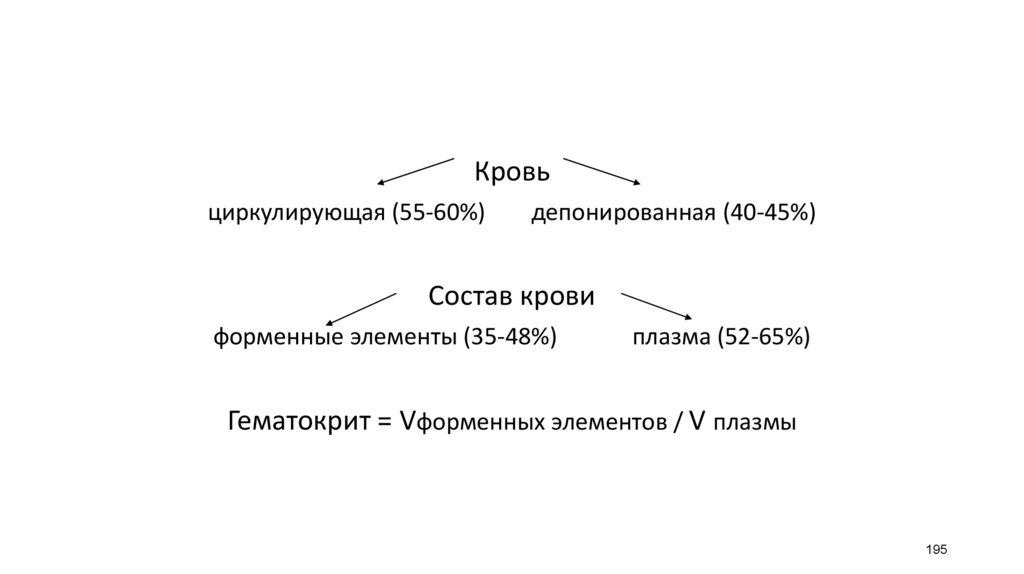

Кровьциркулирующая (55-60%)

депонированная (40-45%)

Состав крови

форменные элементы (35-48%)

плазма (52-65%)

Гематокрит = Vформенных элементов / V плазмы

195

196.

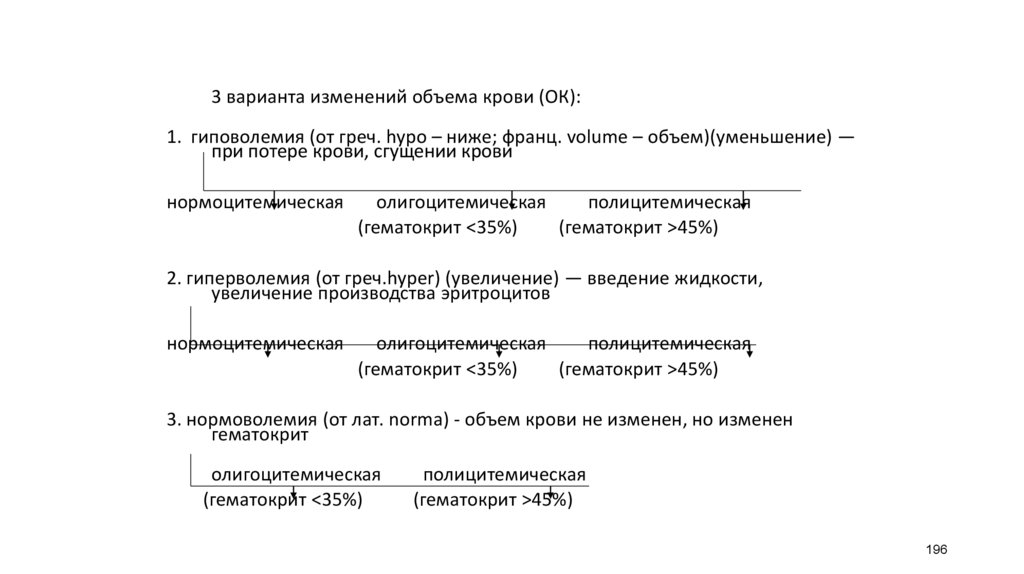

3 варианта изменений объема крови (ОК):1. гиповолемия (от греч. hypo – ниже; франц. volume – объем)(уменьшение) —

при потере крови, сгущении крови

нормоцитемическая

олигоцитемическая

полицитемическая

(гематокрит <35%)

(гематокрит >45%)

2. гиперволемия (от греч.hyper) (увеличение) — введение жидкости,

увеличение производства эритроцитов

нормоцитемическая

олигоцитемическая

полицитемическая

(гематокрит <35%)

(гематокрит >45%)

3. нормоволемия (от лат. norma) - объем крови не изменен, но изменен

гематокрит

олигоцитемическая

(гематокрит <35%)

полицитемическая

(гематокрит >45%)

196

197.

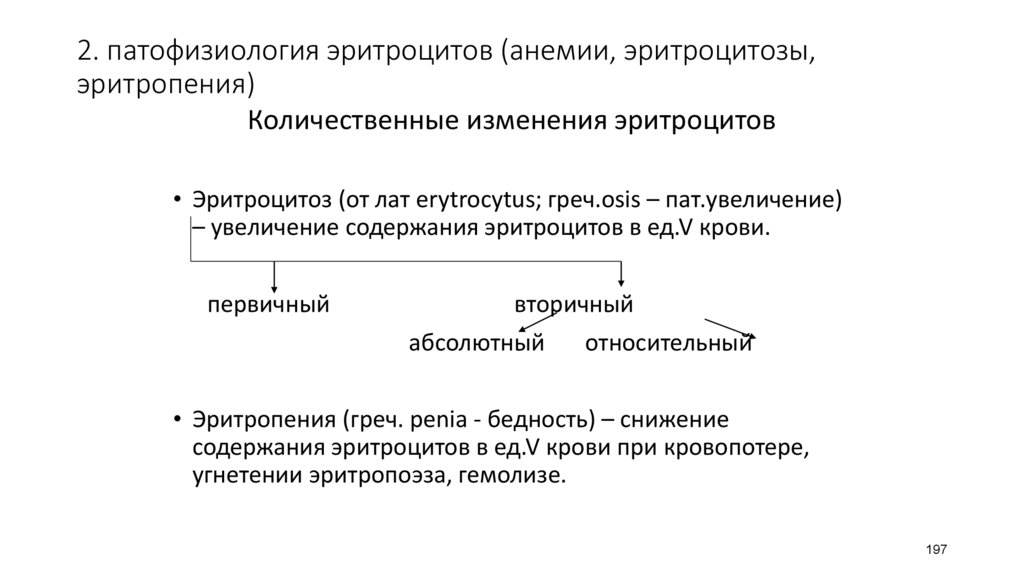

2. патофизиология эритроцитов (анемии, эритроцитозы,эритропения)

Количественные изменения эритроцитов

• Эритроцитоз (от лат erytrocytus; греч.osis – пат.увеличение)

– увеличение содержания эритроцитов в ед.V крови.

первичный

вторичный

абсолютный

относительный

• Эритропения (греч. рenia - бедность) – снижение

содержания эритроцитов в ед.V крови при кровопотере,

угнетении эритропоэза, гемолизе.

197

198.

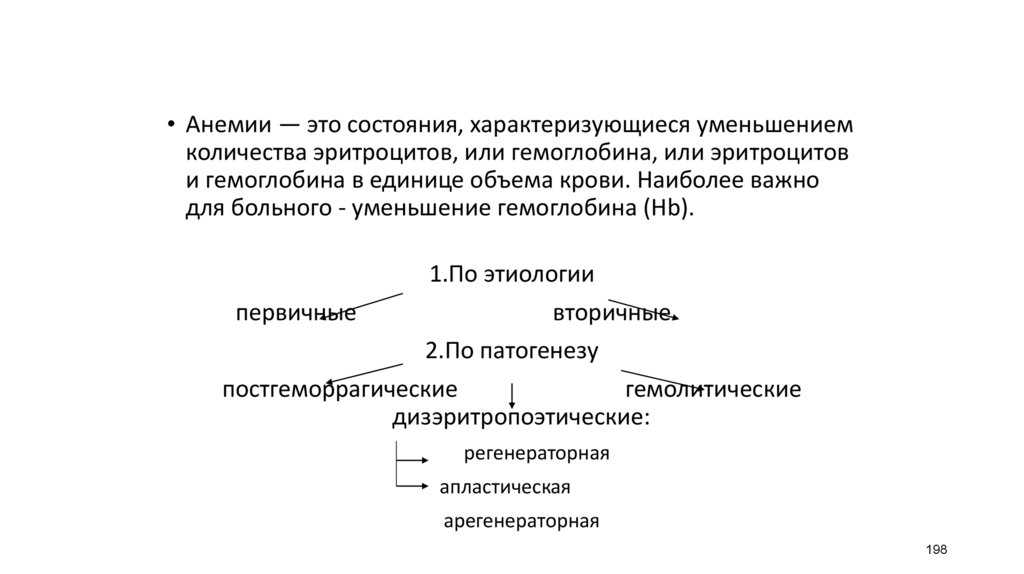

• Анемии — это состояния, характеризующиеся уменьшениемколичества эритроцитов, или гемоглобина, или эритроцитов

и гемоглобина в единице объема крови. Наиболее важно

для больного - уменьшение гемоглобина (Hb).

первичные

1.По этиологии

вторичные

2.По патогенезу

постгеморрагические

гемолитические

дизэритропоэтические:

регенераторная

апластическая

арегенераторная

198

199.

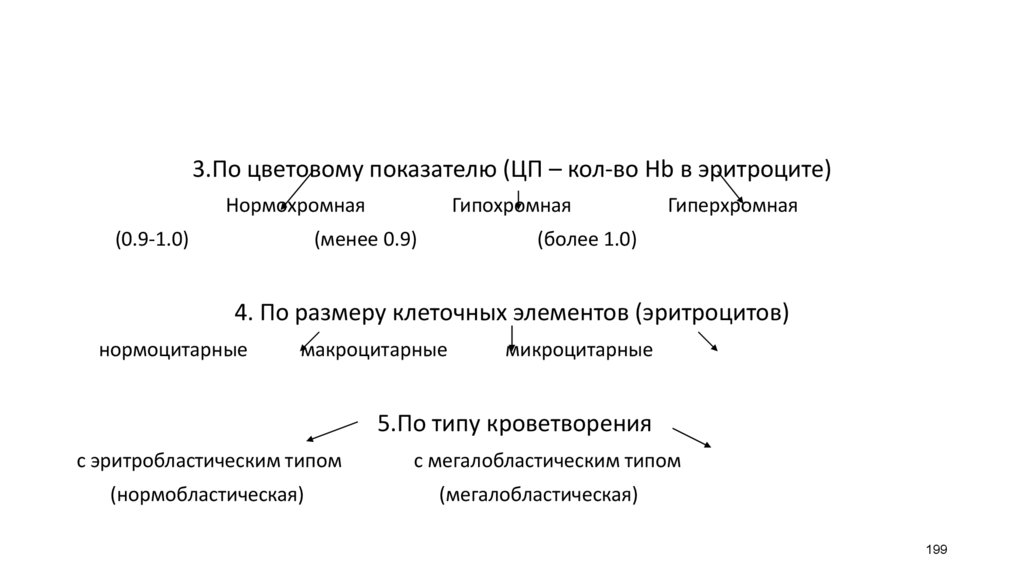

3.По цветовому показателю (ЦП – кол-во Hb в эритроците)Нормохромная

(0.9-1.0)

Гипохромная

(менее 0.9)

Гиперхромная

(более 1.0)

4. По размеру клеточных элементов (эритроцитов)

нормоцитарные

макроцитарные

микроцитарные

5.По типу кроветворения

с эритробластическим типом

(нормобластическая)

с мегалобластическим типом

(мегалобластическая)

199

200.

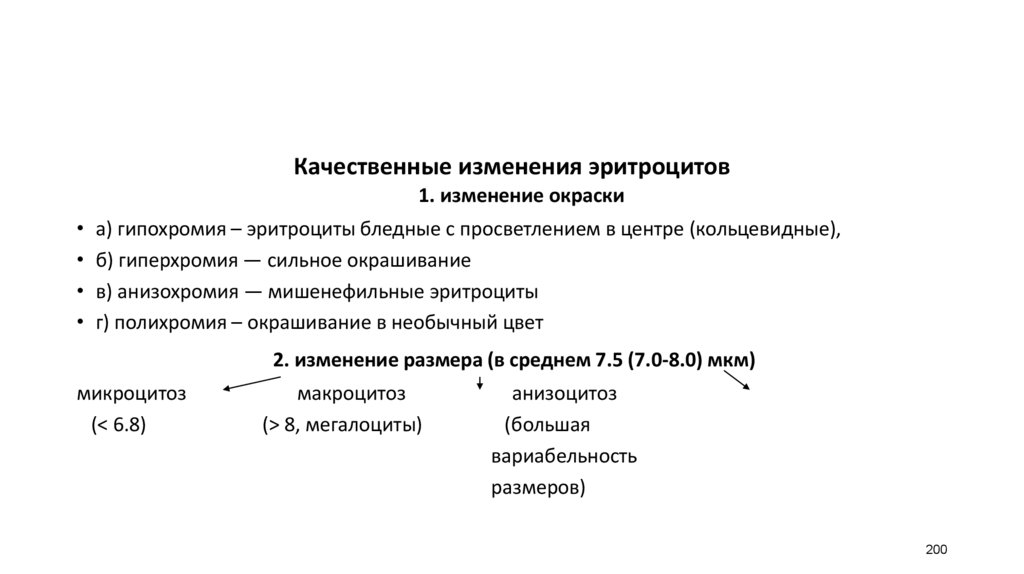

Качественные изменения эритроцитов1. изменение окраски

а) гипохромия – эритроциты бледные с просветлением в центре (кольцевидные),

б) гиперхромия — сильное окрашивание

в) анизохромия — мишенефильные эритроциты

г) полихромия – окрашивание в необычный цвет

2. изменение размера (в среднем 7.5 (7.0-8.0) мкм)

микроцитоз

(< 6.8)

макроцитоз

(> 8, мегалоциты)

анизоцитоз

(большая

вариабельность

размеров)

200

201.

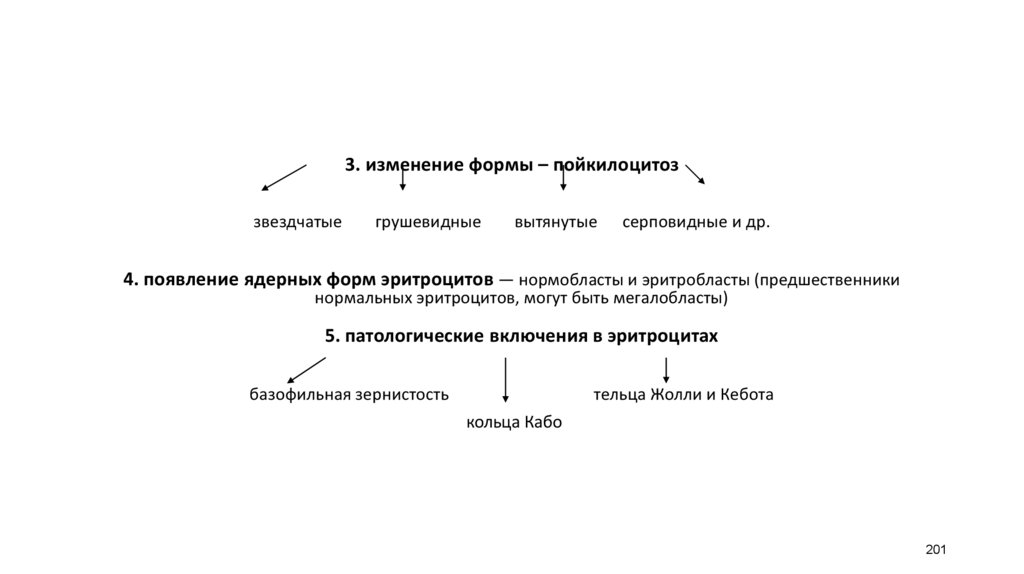

3. изменение формы – пойкилоцитоззвездчатые

грушевидные

вытянутые

серповидные и др.

4. появление ядерных форм эритроцитов — нормобласты и эритробласты (предшественники

нормальных эритроцитов, могут быть мегалобласты)

5. патологические включения в эритроцитах

базофильная зернистость

тельца Жолли и Кебота

кольца Кабо

201

202.

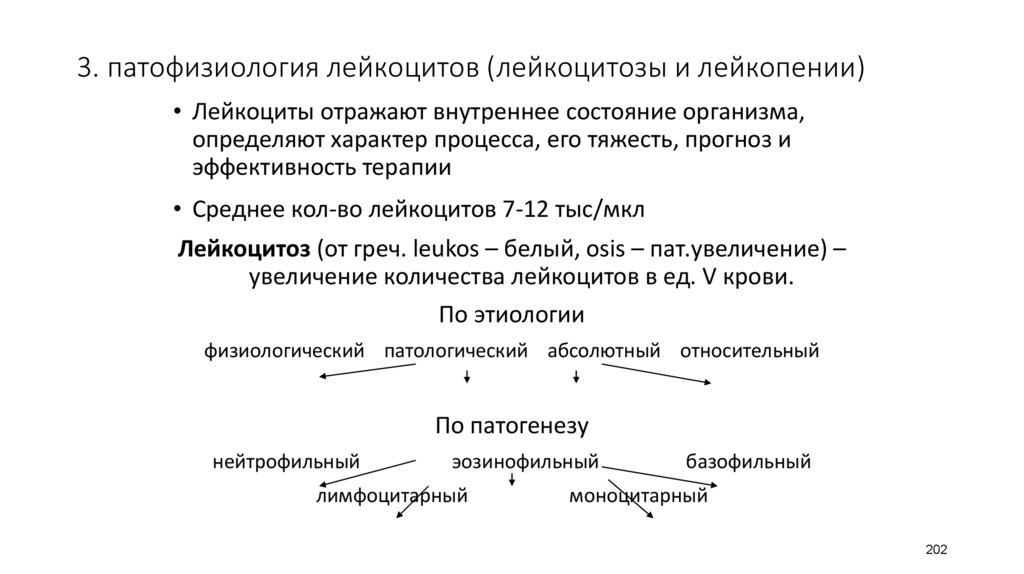

3. патофизиология лейкоцитов (лейкоцитозы и лейкопении)• Лейкоциты отражают внутреннее состояние организма,

определяют характер процесса, его тяжесть, прогноз и

эффективность терапии

• Среднее кол-во лейкоцитов 7-12 тыс/мкл

Лейкоцитоз (от греч. leukos – белый, osis – пат.увеличение) –

увеличение количества лейкоцитов в ед. V крови.

По этиологии

физиологический патологический абсолютный относительный

По патогенезу

нейтрофильный

эозинофильный

лимфоцитарный

базофильный

моноцитарный

202

203.

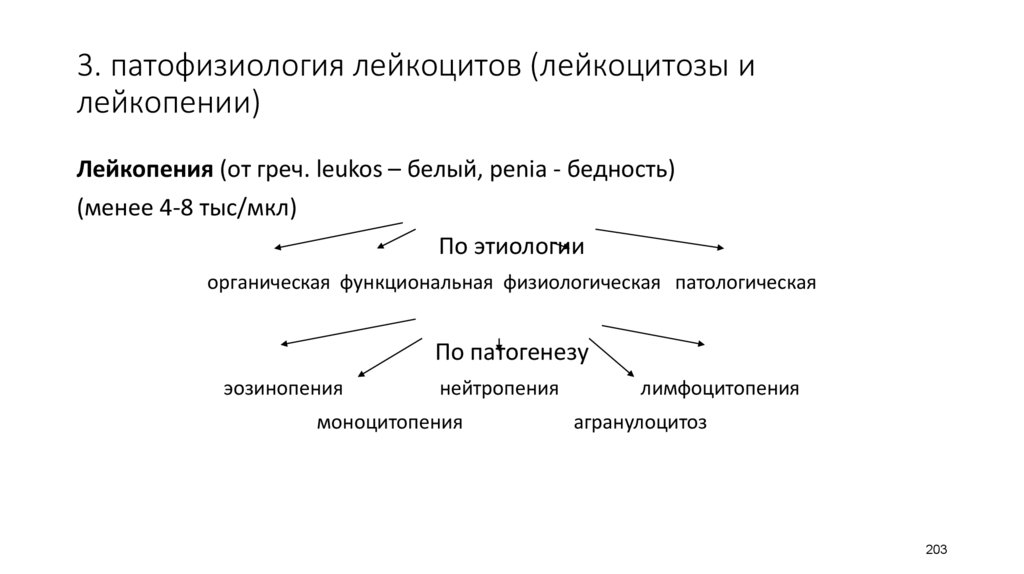

3. патофизиология лейкоцитов (лейкоцитозы илейкопении)

Лейкопения (от греч. leukos – белый, penia - бедность)

(менее 4-8 тыс/мкл)

По этиологии

органическая функциональная физиологическая патологическая

По патогенезу

эозинопения

нейтропения

моноцитопения

лимфоцитопения

агранулоцитоз

203

204.

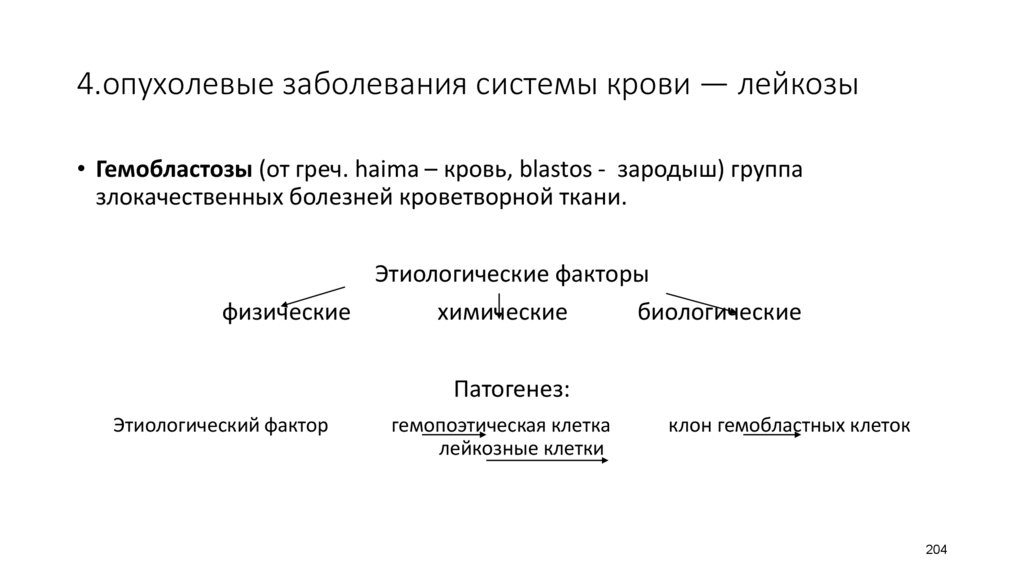

4.опухолевые заболевания системы крови — лейкозы• Гемобластозы (от греч. haima – кровь, blastos - зародыш) группа

злокачественных болезней кроветворной ткани.

Этиологические факторы

физические

химические

биологические

Патогенез:

Этиологический фактор

гемопоэтическая клетка

лейкозные клетки

клон гемобластных клеток

204

205.

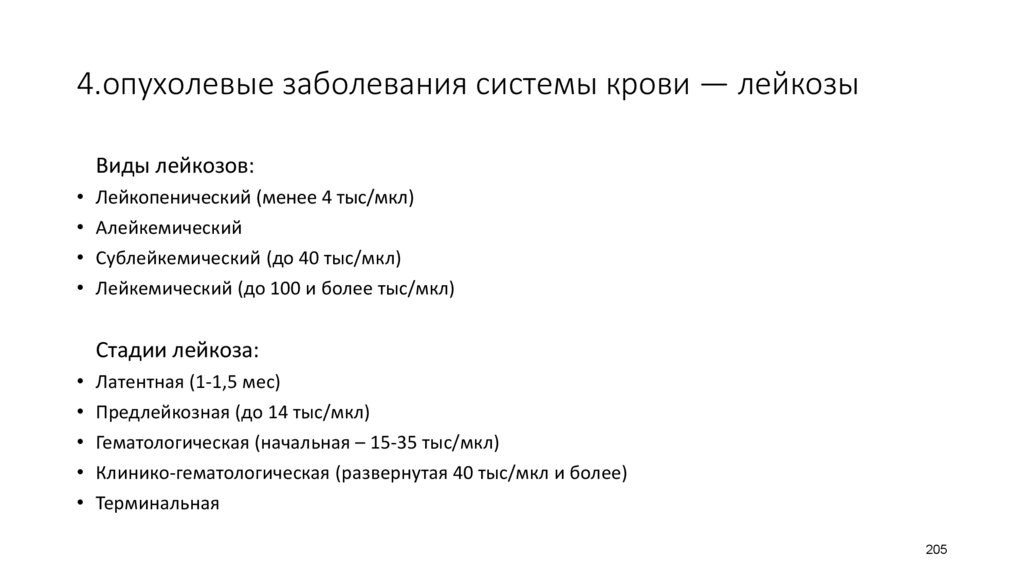

4.опухолевые заболевания системы крови — лейкозыВиды лейкозов:

Лейкопенический (менее 4 тыс/мкл)

Алейкемический

Сублейкемический (до 40 тыс/мкл)

Лейкемический (до 100 и более тыс/мкл)

Стадии лейкоза:

Латентная (1-1,5 мес)

Предлейкозная (до 14 тыс/мкл)

Гематологическая (начальная – 15-35 тыс/мкл)

Клинико-гематологическая (развернутая 40 тыс/мкл и более)

Терминальная

205

206.

5. физико-химические изменения свертывающей системы крови —гемостаза

• Гемостаз (от греч. haima – кровь, stasis остановка)(свертывающая система крови) — это сложная

система гомеостаза, которая с одной стороны

поддерживает кровь в жидком состоянии, обеспечивая

нормальное кровоснабжение органов и тканей, а с другой

стороны — останавливает кровотечение и предупреждает

потерю крови из организма за счет поддержания

структурной целостности стенок кровеносных сосудов и

быстрого тромбообразования при их повреждении.

Функциональная система гемостаза:

• Регулирующий аппарат: продолговатый мозг,

гипоталамус, кора головного мозга

206

207.

5. физико-химические изменения свертывающей системы крови —гемостаза

Реализуется гемостаз 3-мя взаимодействующими между собой

структурными компонентами:

• 1. стенками кровеносных сосудов (в первую очередь их интимой (tunica

intima),

• 2. клетками крови,

• 3.плазменными ферментными системами (свертывающей,

фибринолитической (плазминовой), калликреинкининовой и др.).

207

208.

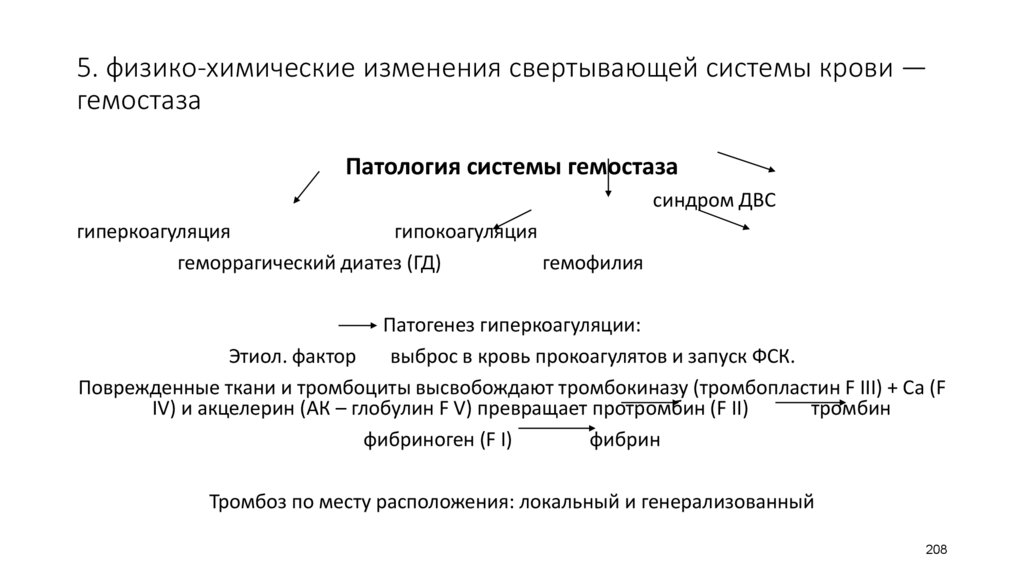

5. физико-химические изменения свертывающей системы крови —гемостаза

Патология системы гемостаза

синдром ДВС

гиперкоагуляция

гипокоагуляция

геморрагический диатез (ГД)

гемофилия

Патогенез гиперкоагуляции:

Этиол. фактор

выброс в кровь прокоагулятов и запуск ФСК.

Поврежденные ткани и тромбоциты высвобождают тромбокиназу (тромбопластин F III) + Са (F

IV) и акцелерин (АК – глобулин F V) превращает протромбин (F II)

тромбин

фибриноген (F I)

фибрин

Тромбоз по месту расположения: локальный и генерализованный

208

209.

5. физико-химические изменения свертывающей системы крови —гемостаза

Функции тромбоцитов

1.

2.

3.

Адгезия (прилипание)

Агрегация (скапливание)

Агглютинация (склеивание)

Механизм действия тромбоцитов:

Повреждение сосудистой стенки

АТФ

АДФ

тромб

адгезия

агрегация

209

210.

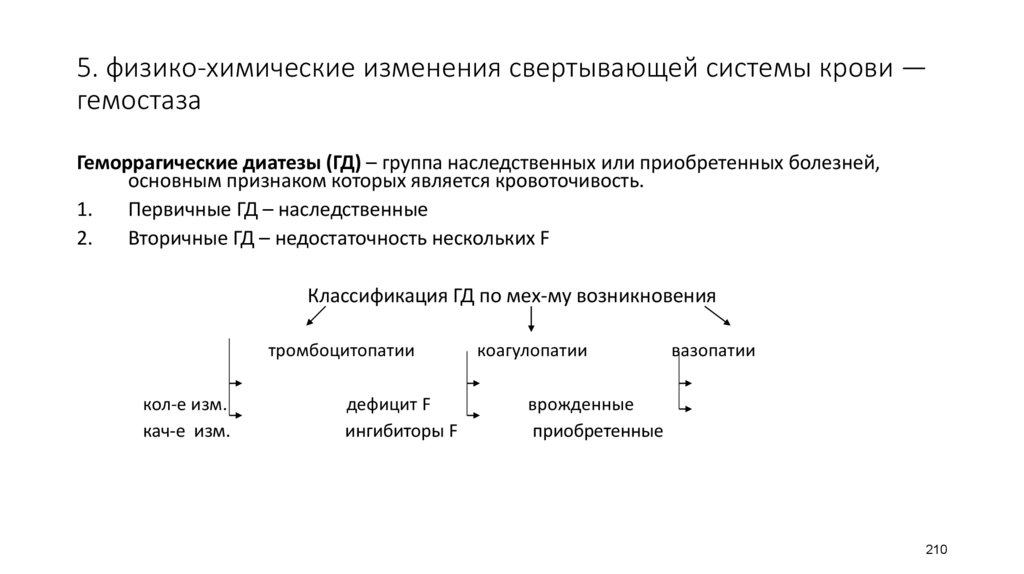

5. физико-химические изменения свертывающей системы крови —гемостаза

Геморрагические диатезы (ГД) – группа наследственных или приобретенных болезней,

основным признаком которых является кровоточивость.

1.

Первичные ГД – наследственные

2.

Вторичные ГД – недостаточность нескольких F

Классификация ГД по мех-му возникновения

тромбоцитопатии

кол-е изм.

кач-е изм.

дефицит F

ингибиторы F

коагулопатии

вазопатии

врожденные

приобретенные

210

211.

• Тромбо-геморрагический синдром (ДВС-синдром диссеминированноговнутрисосудистого свертывания ) — неспецифический

общепатологический процесс первоначальной гиперкоагуляции,

связанный с поступлением в кровоток активаторов свертывания крови

и агрегации тромбоцитов.

• Наиболее частые причины:

1) тяжелая патология,

2) гипоксия тканей и клеток крови с активацией тканевого

трмбопластина при гибели тканей,

3) травматизации,

4) иммунные повреждения тканей,

5) действии бактериальных токсинов,

6) при шоке,

7) ожеге,

8) распаде злокачественных опухолей,

9) массивном распаде эритроцитов и лейкоцитов,

10) тяжелой акушерской патологии.

211

212.

Патогенез• Резкое повышение тромбопластической активности в сочетании с

повреждением сосудистой стенки

• Диссеминированный тромбоз мелких и мельчайших сосудов

• Потребление факторов свертывания крови

• Истощение свертывающей системы

• Гипоксия, ацидоз, дистрофия и глубокая дисфункция органов,

интоксикация организма продуктами белкового распада и др.

метаболитами тканей

• Активация антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолиза

• Блокировка сократительной способности гладких мышц

• Лизис микротромбов и повреждение циркулирующих факторов

свертывания крови

• Развитие повторного кровотечения, остановить которое чрезвычайно

сложно.

212

213.

Патофизиологиясердечно-сосудистой

системы

2.

1. Сердечная недостаточность (СН)

Недостаточность сосудистого кровообращения

213

214.

1. Сердечная недостаточность• Сердечная недостаточность (СН) (insufficientia cordis) –

патологическое состояние, обусловленное неспособностью

сердца обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей

кровью,т.е.неспособностью перекачать всю поступающую кровь

(в отличии от сосудистой недостаточности — недостаток притока

к сердцу крови)

214

215.

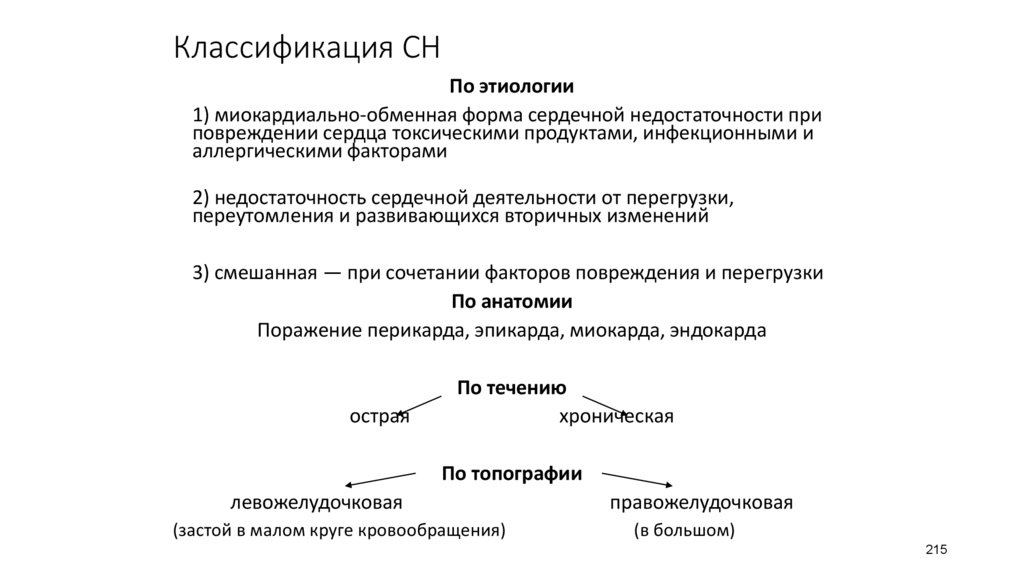

Классификация СНПо этиологии

1) миокардиально-обменная форма сердечной недостаточности при

повреждении сердца токсическими продуктами, инфекционными и

аллергическими факторами

2) недостаточность сердечной деятельности от перегрузки,

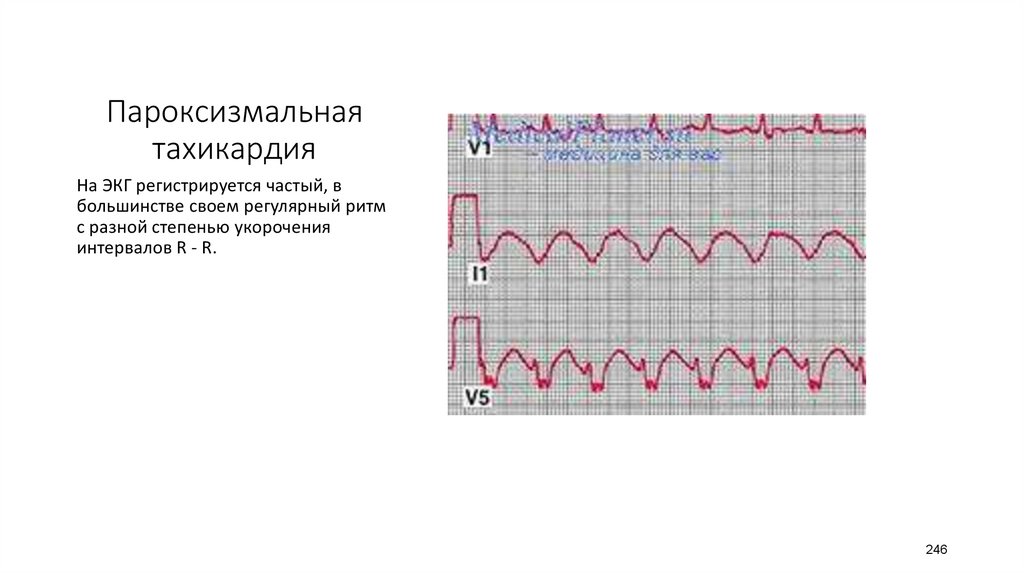

переутомления и развивающихся вторичных изменений