Похожие презентации:

Гипоксия

1.

2.

Гипоксия–

состояние,

возникающее

при

недостаточном снабжении тканей организма кислородом или

нарушением его использования в процессе его логического

окисления.

Физические

факторы

Причины:

Химические

факторы

Нарушают

деятельность

органов и систем

Биологические

факторы

В основе гипоксии- несоответствие

между потребностью организма в

энергии и обеспечением ею.

3.

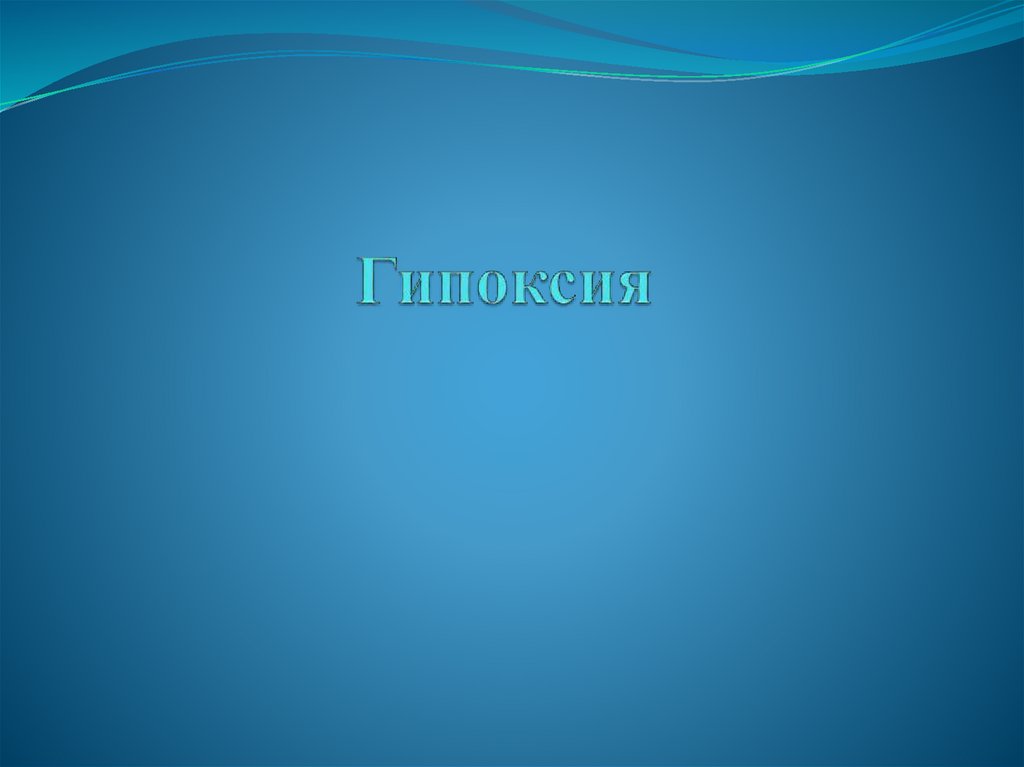

Типы Гипоксии.По этиологии:

экзогенные гипоксии

(нормо- и

гипобарическая).

эндогенные гипоксии (тканевая,

дыхательная, субстратная,

сердечно-сосудистая,

перегрузочная, кровяная).

По скорости возникновения и длительности :

молниеносная

(острейшая)

(развивается в

течение

нескольких

секунд).

острая

гипоксия

(развивается в течение

первого

часа

после

воздействия

причины

гипоксии

(в результате

острой кровопотери ).

подострая гипоксия

(развивается

в

течение

одних

суток,

при

попадании

в

организм нитратов,

бензола).

хроническая

(более

нескольких

суток,

например,

хроническая

анемия).

4.

5.

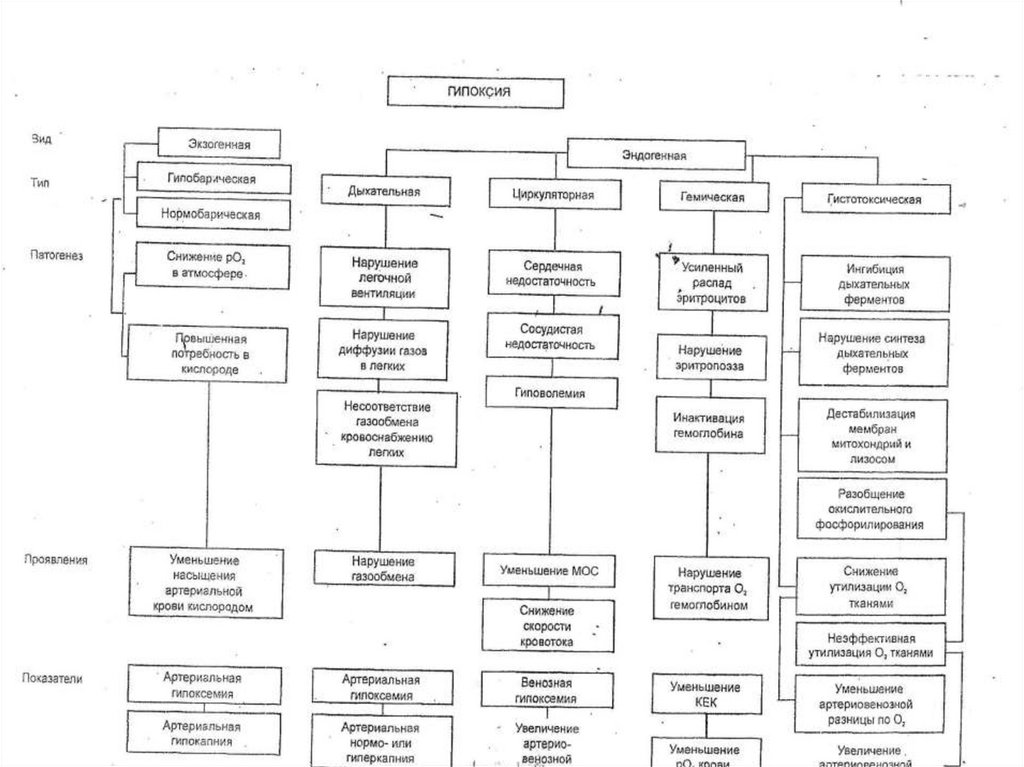

Экзогенная гипоксия.Этиология.

Причина экзогенных гипоксий - недостаточное поступление

кислорода с вдыхаемым воздухом.

Виды:

1. Нормобарическая экзогенная гипоксия. Вызвана ограничением

поступления в организм кислорода с воздухом в условиях нормального

барометрического давления при: нахождении людей в небольшом и

недостаточно вентилируемом пространстве (например, в шахте,

колодце, лифте); при нарушениях регенерации воздуха или подачи

кислородной смеси для дыхания в летательных и глубинных

аппаратах, автономных костюмах (космонавтов, лётчиков, водолазов,

спасателей, пожарников); при несоблюдении методики ИВЛ.

2. Гипобарическая экзогенная гипоксия. Вызвана снижением

барометрического давления при подъёме на высоту (более 3000-3500

м, где pO2воздуха ниже 100 мм рт.ст.) или в барокамере.

6.

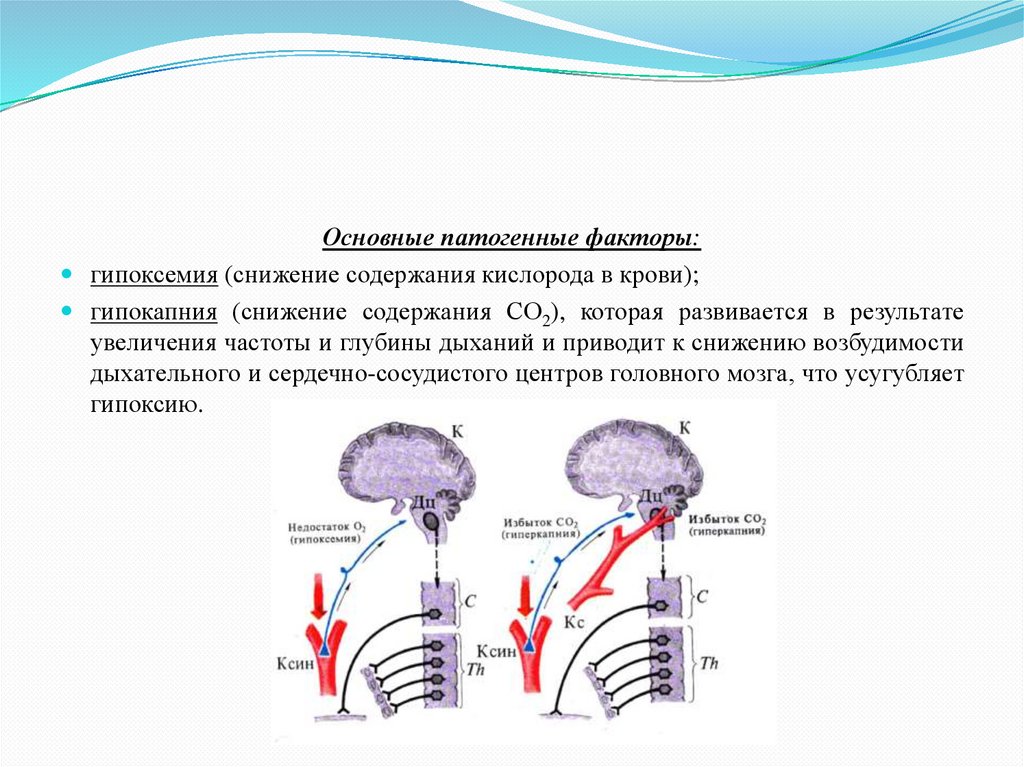

Основные патогенные факторы:гипоксемия (снижение содержания кислорода в крови);

гипокапния (снижение содержания СO2), которая развивается в результате

увеличения частоты и глубины дыханий и приводит к снижению возбудимости

дыхательного и сердечно-сосудистого центров головного мозга, что усугубляет

гипоксию.

7.

Дыхательная гипоксия.Причина: недостаточность газообмена в легких при дыхании, что

может быть обусловлено снижением альвеолярной вентиляции или

затруднением диффузии кислорода в легких и может наблюдаться

при эмфиземе легких.

Основные патогенные факторы:

артериальная гипоксемия. например при гипертонии малого круга

кровообращения;

гиперкапния, т. е. увеличение содержания СО2;

гипоксемия и гиперкапния характерны и для асфиксии — удушения

(прекращения дыхания).

8.

Сердечно-сосудистая гипоксия.Причина: нарушение кровообращения, приводящее к недостаточному

кровоснабжению органов и тканей, что наблюдается при массивной

кровопотере, обезвоживании организма, нарушениях функции сердца и

сосудов, аллергических реакциях, нарушениях электролитного баланса.

Основной патогенетический фактор — гипоксемия венозной крови,

так как в связи с ее медленным протеканием в капиллярах происходит

интенсивное поглощение кислорода, сочетающееся с увеличением

артериовенозной разницы по кислороду.

9.

Кровяная гипоксия.Причина: снижение эффективной кислородной емкости крови. Наблюдается

при

анемиях,

нарушении

способности

гемоглобина

связывать,

транспортировать и отдавать кислород в тканях (например, при отравлении

угарным газом или при гипербарической оксигенации).

Основной патогенетический фактор — снижение объемного содержания

кислорода в артериальной крови, а также падение напряжения и содержания

кислорода в венозной крови.

10.

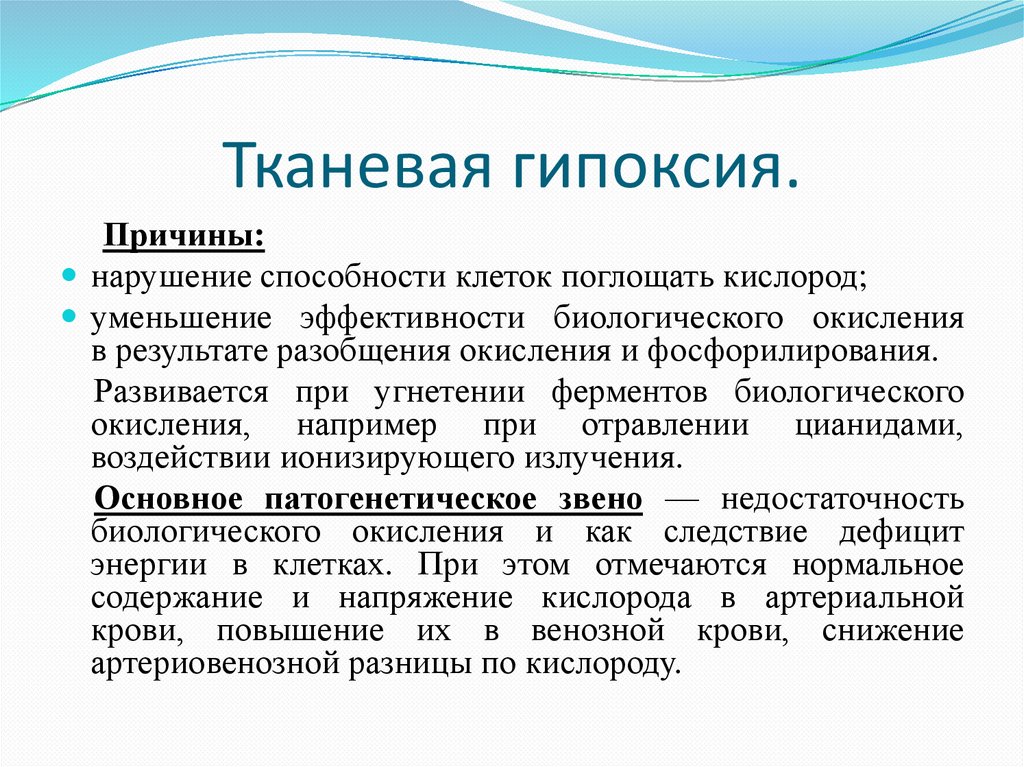

Тканевая гипоксия.Причины:

нарушение способности клеток поглощать кислород;

уменьшение эффективности биологического окисления

в результате разобщения окисления и фосфорилирования.

Развивается при угнетении ферментов биологического

окисления, например при отравлении цианидами,

воздействии ионизирующего излучения.

Основное патогенетическое звено — недостаточность

биологического окисления и как следствие дефицит

энергии в клетках. При этом отмечаются нормальное

содержание и напряжение кислорода в артериальной

крови, повышение их в венозной крови, снижение

артериовенозной разницы по кислороду.

11.

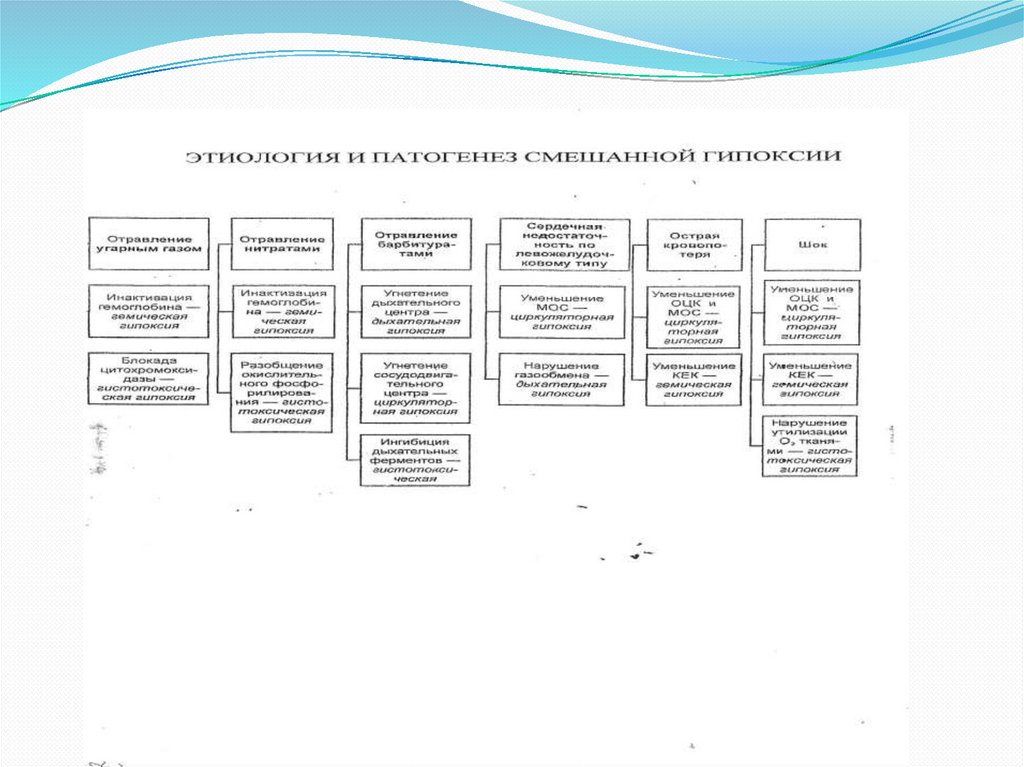

Смешанная гипоксияПричина: действие факторов, обусловливающих включение различных типов

гипоксии. По существу любая тяжелая гипоксия, особенно длительно текущая,

является смешанной.

12.

13.

Компенсаторноприспособительные реакции.Развитие гипоксии является стимулом для включения

комплекса ком- пенсаторных и приспособительных

реакций, направленных на восстановление

нормального снабжения тканей кислородом.

В противодействии развитию гипоксии принимают

участие системы органов кровообращения, дыхания,

система крови, происходит активация ряда

биохимических процессов, способствующих

ослаблению кислородного голодания клеток.

Приспособительные реакции, как правило,

предшествуют развитию выраженной гипоксии.

14.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии.

Снижение

эффективности тканевого дыхания и как

следствие — уменьшением образования и содержания в

клетках энергии в форме АТФ и креатинфосфата.

Активация гликолиза и снижением в тканях содержания

гликогена. В ответ на это из жировых депо организма

мобилизуются липиды — другой источник образования

энергии. В крови развивается гиперлипидемия, а во

внутренних органах — жировая дистрофия.

Увеличение уровня молочной и пировиноградной

кислот в тканях и крови, что приводит к метаболическому

ацидозу. Это тормозит интенсивность реакций гликолиза,

окислительных иэнергозависимых процессов в клетках, в том

числе ресинтеза гликогена из молочной кислоты, что еще

более угнетает гликолиз и способствует нарастанию ацидоза.

15.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Активация процессов липолиза и появлением

жировой дистрофии органов и тканей.

Дисбаланс электролитов — обычно увеличением в

интерстициальной жидкости и крови ионов калия, в

клетках — натрия и кальция.

Расстройство функции нервной системы, что

проявляется: нарушением процессов мышления;

психомоторным возбуждением, немотивированным

поведением; нарушением и потерей сознания, что

обусловлено высокой чувствительностью нейронов к

дефициту кислорода и энергии.

16.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Нарушения кровообращения и кровоснабжения

тканей и органов, что выражается:

снижением сократительной функции сердца и

уменьшением сердечного выброса крови;

недостаточным кровоснабжением тканей и органов,

что усугубляет степень гипоксии в них;

нарушением ритма сердца, вплоть до фибрилляции

миокарда предсердий и желудочков;

прогрессирующим снижением артериального давления

вплоть до коллапса и расстройств микроциркуляции.

17.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Расстройства внешнего дыхания характеризуются

увеличением объема дыхания на начальной стадии

гипоксии и нарушениями частоты, ритма и амплитуды

дыхательных движений в терминальном периоде. При

нарастании длительности и тяжести гипоксии период

дискоординированного дыхания сменяется

преходящей остановкой его. последующим развитием

периодического дыхания (Биота, Куссмауля, Чейна—

Стокса), а затем его прекращением. Это является

результатом нарушения функций нейронов

дыхательного центра.

18.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Проявления нарушений функций почек:

расстройства диуреза (от полиурии до олиго- и

анурии). Олигурия развивается, как правило, при

гипоксии, вызванной острой кровопотерей.

нарушения состава мочи. При этом относительная

плотность меня- ется разнонаправлено (на

различных этапах гипоксии наблюдается и повышенная плотность мочи — гиперстенурия, и

пониженная — гипостену- рия, и мало

изменяющаяся в течение суток — изостенурия).

19.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Нарушения в системе пищеварения:

расстройства аппетита (как правило, его

снижение);

нарушение моторики желудка и кишечника

(обычно — снижение перистальтики, тонуса и

замедление эвакуации желудочного и/или кишечного содержимого);

развитие эрозий и язв (особенно при длительной

тяжелой гипоксии).

20.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Расстройства функций печени. В условиях гипоксии

нарушение печеночных функций развивается, как

правило, при ее хроническом течении. При этом

выявляются признаки как парциальной так и

тотальной дисфункции печени.

К наиболее частым относятся:

расстройства обмена веществ (углеводного,

липидного, белкового, витаминов); нарушения

антитоксической функции печени;

угнетение образования в ней различных веществ

(например, факто- ров системы гемостаза,

коферментов, мочевины, желчных пигментов).

21.

Структурно-функциональныенарушения при гипоксии

Нарушение в системе иммунобиологического

надзора.

При хронических и выраженных гипоксических

состояниях происходит снижение эффективности в

системе иммунитета, что проявляется: низкой

активностью иммунокомпетентных клеток;

недостаточной эффективностью факторов

неспецифической защиты организма:

комплемента, ИФН, мураминидазы, белков острой

фазы, естественных киллеров.

22.

23.

24.

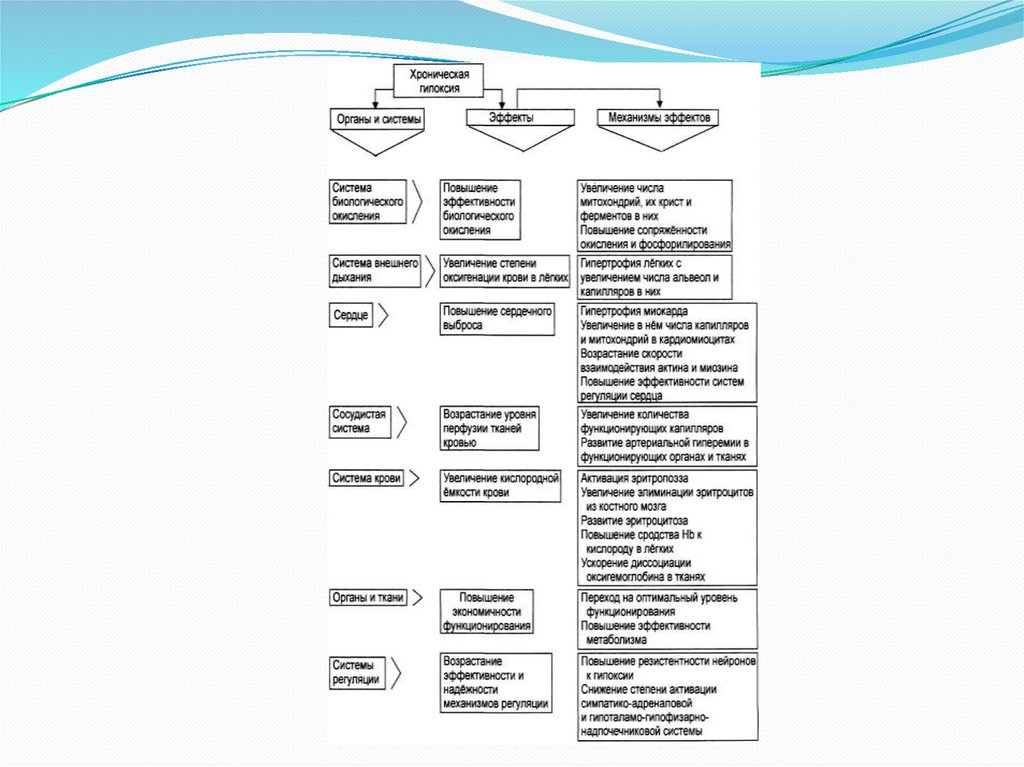

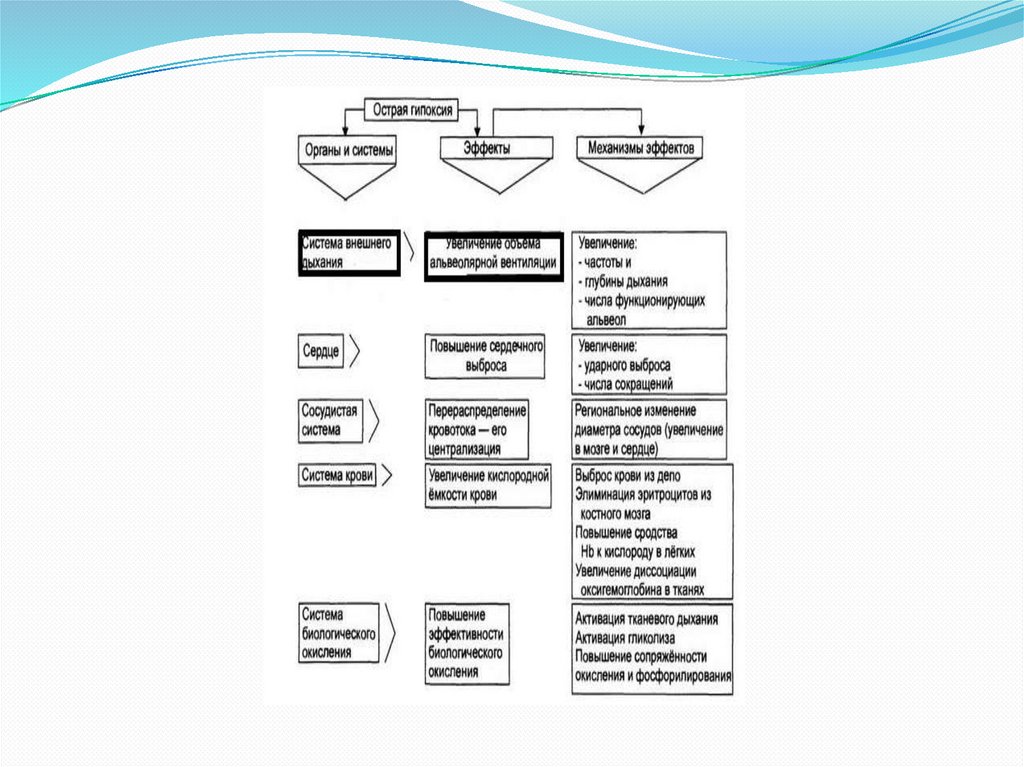

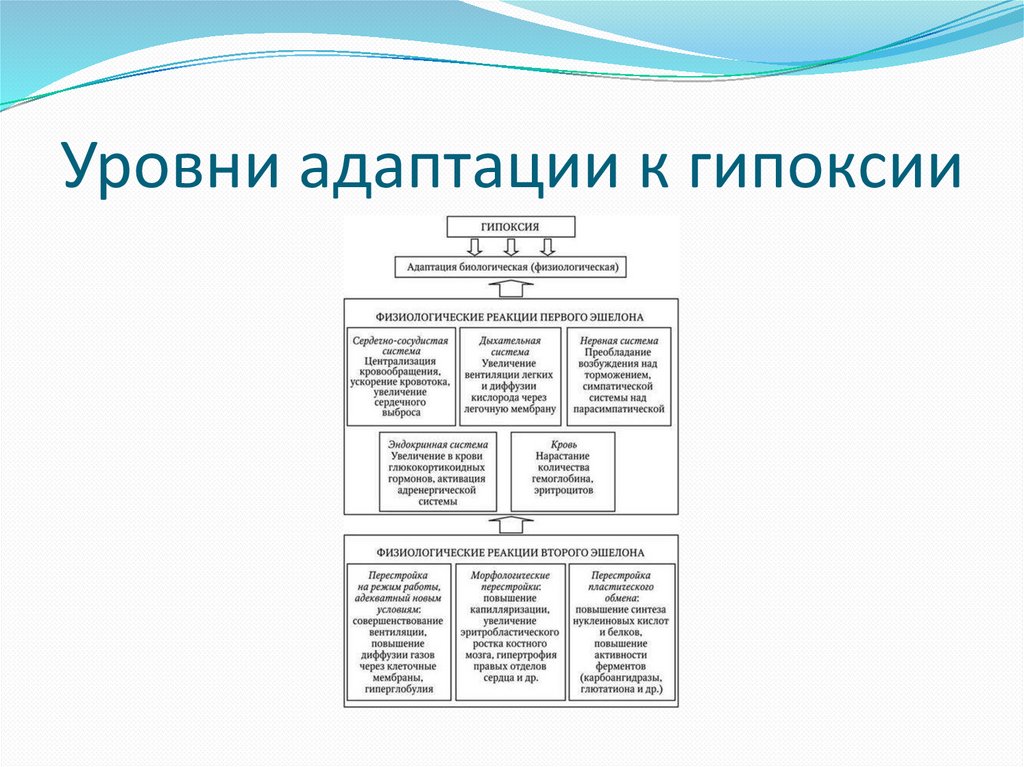

Уровни адаптации к гипоксии25.

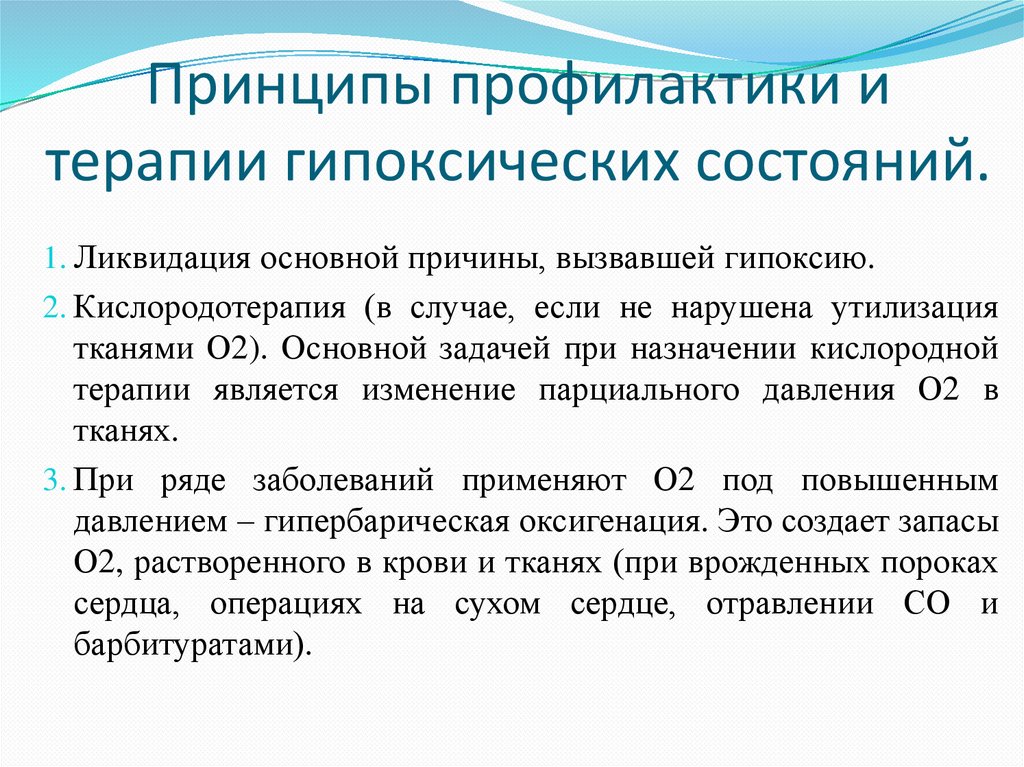

Принципы профилактики итерапии гипоксических состояний.

1. Ликвидация основной причины, вызвавшей гипоксию.

2. Кислородотерапия (в случае, если не нарушена утилизация

тканями О2). Основной задачей при назначении кислородной

терапии является изменение парциального давления О2 в

тканях.

3. При ряде заболеваний применяют О2 под повышенным

давлением – гипербарическая оксигенация. Это создает запасы

О2, растворенного в крови и тканях (при врожденных пороках

сердца, операциях на сухом сердце, отравлении СО и

барбитуратами).

26.

Принципы профилактики и терапиигипоксических состояний

1. Стимуляция

систем утилизации кислорода

(повышение активности дыхательных ферментов).

2. Стимуляция нервной системы с целью усиления

защитных реакций со стороны дыхательной и

ССС.

3. Мероприятия, направленные на коррекцию

патологических изменений при гипоксии, в

частности, изменения рН, обезвреживание

токсических продуктов гликолиза.

27.

Принципы профилактики и терапиигипоксических состояний

Изыскание специфических противогипоксических

препаратов (искусственные переносчики

электронов в цепи дыхательных ферментов –

цитохром С, гидрохинон, средства, способные

ингибировать свободно-радикальное окисление и

повышающие степень сопряжения окисления и

фосфорилирования

Медицина

Медицина