Похожие презентации:

Акушерство & гинекология

1.

«Акушерство & гинекология»2.

Гинекология ХХ и XXI вековОсновными особенностями развития гинекологии являются:

интеграция различных специальностей и медицинских дисциплин для

изучения репродуктивной функции женского организма и выделение

таких разделов, как онкологическая, детская и подростковая

гинекология, урогинекология; внедрение микробиологических,

цитологических, гормональных, иммунобиохимических, молекулярных,

лучевых, эндоскопических методов исследования; применение новых

лекарственных форм (антибиотики, гормоны и др.), оперативных

методов (эндовидеохирургия).

Современный этап в развитии гинекологии характеризуется внедрением

в практику эндоскопических, диагностических и оперативных

технологий.

3.

Акушерство ХХ и XXI вековПоследние годы с введением в практику новейших технологий

пересматриваются многие каноны классического акушерства.

В настоящее время наступил период перинатального

акушерства, когда плод признается полноправным пациентом,

к которому применимы специальные методы диагностики и

лечения, а конечные результаты медицинской помощи

оцениваются по перинатальным потерям (аборты,

невынашивание беременности, перинатальная смертность).

Основными разделами перинатального акушерства являются

пренатальная диагностика, интенсивное наблюдение во время

беременности и родов, выбор оптимального родоразрешения

(при необходимости оперативного), реанимация и

выхаживание новорожденных.

4.

Для четкого и правильного выполнения операций хирургугинекологу необходимо знать анатомо-топографическоестроение областей, с которыми ему приходится работать.

5.

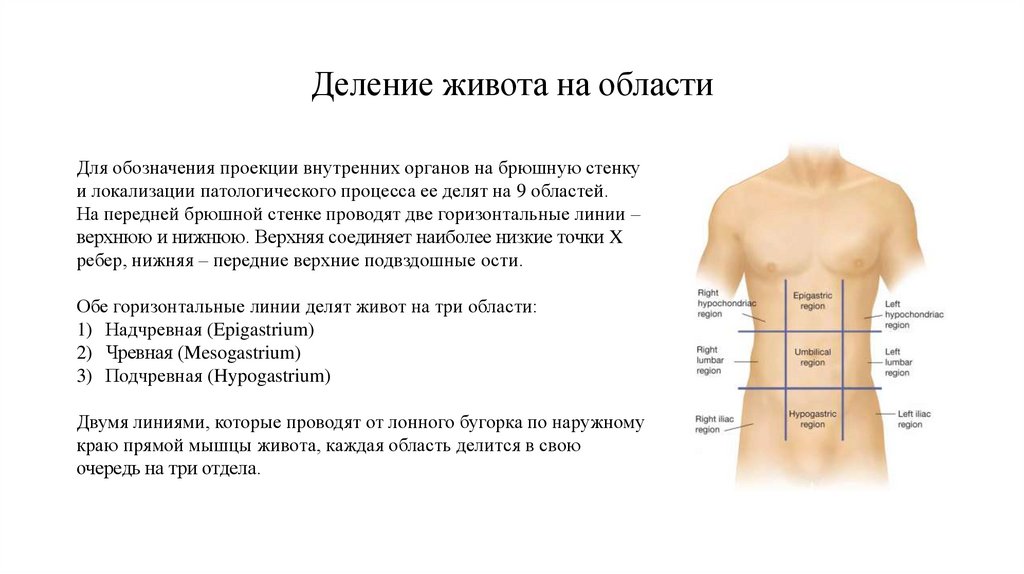

Деление живота на областиДля обозначения проекции внутренних органов на брюшную стенку

и локализации патологического процесса ее делят на 9 областей.

На передней брюшной стенке проводят две горизонтальные линии –

верхнюю и нижнюю. Верхняя соединяет наиболее низкие точки X

ребер, нижняя – передние верхние подвздошные ости.

Обе горизонтальные линии делят живот на три области:

1) Надчревная (Epigastrium)

2) Чревная (Mesogastrium)

3) Подчревная (Hypogastrium)

Двумя линиями, которые проводят от лонного бугорка по наружному

краю прямой мышцы живота, каждая область делится в свою

очередь на три отдела.

6.

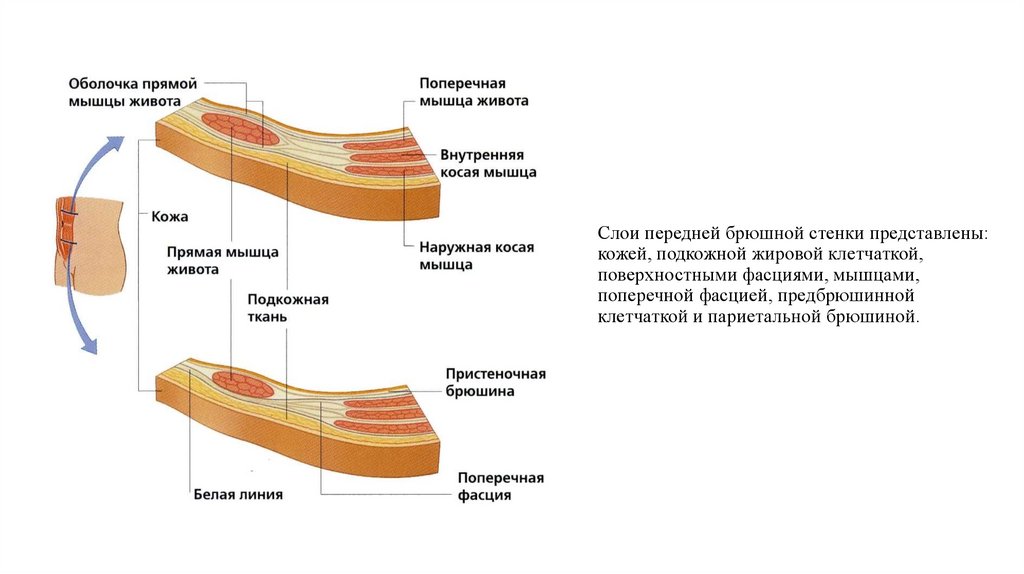

Слои передней брюшной стенки представлены:кожей, подкожной жировой клетчаткой,

поверхностными фасциями, мышцами,

поперечной фасцией, предбрюшинной

клетчаткой и париетальной брюшиной.

7.

Лапароскопия стала одной из самых распространенныххирургических процедур, выполняемых сегодня в нашей стране.

Мы разберем виды лапароскопии, ее преимущества и этапы

лапароскопического доступа.

8.

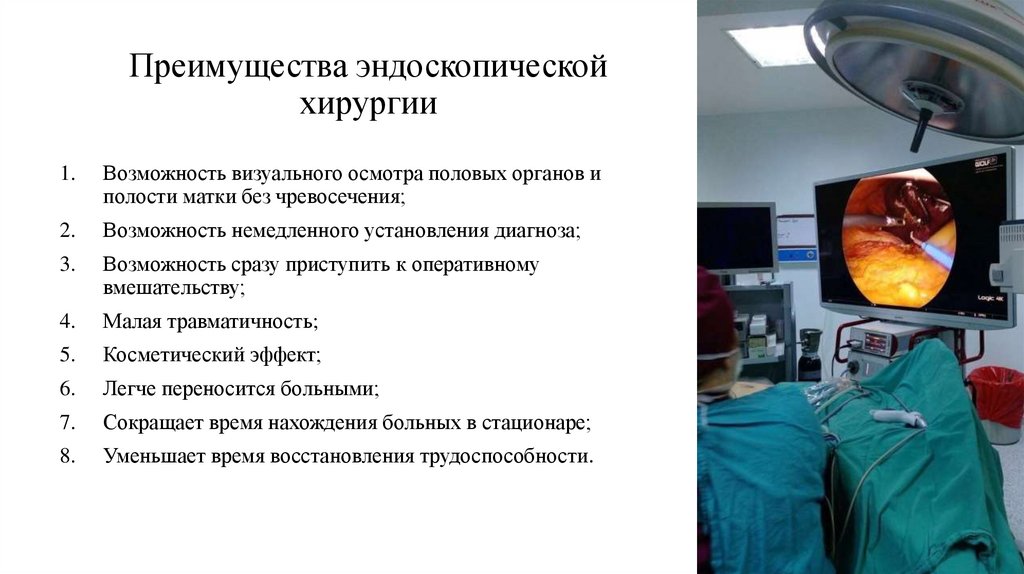

Преимущества эндоскопическойхирургии

1.

Возможность визуального осмотра половых органов и

полости матки без чревосечения;

2.

Возможность немедленного установления диагноза;

3.

Возможность сразу приступить к оперативному

вмешательству;

4.

Малая травматичность;

5.

Косметический эффект;

6.

Легче переносится больными;

7.

Сокращает время нахождения больных в стационаре;

8.

Уменьшает время восстановления трудоспособности.

9.

Основное оборудование длялапароскопии

1.

Видеосистема (видеокамера, уислитель,

монитор, видеомагнитофон);

2.

Электронный инсуффлятор углекислого газа;

3.

Источник холодного света со световодами;

4.

Аквапуратор (аппарат для отсасывания и

нагнетания жидкости);

5.

Электрохирургический блок;

6.

Телескоп.

10.

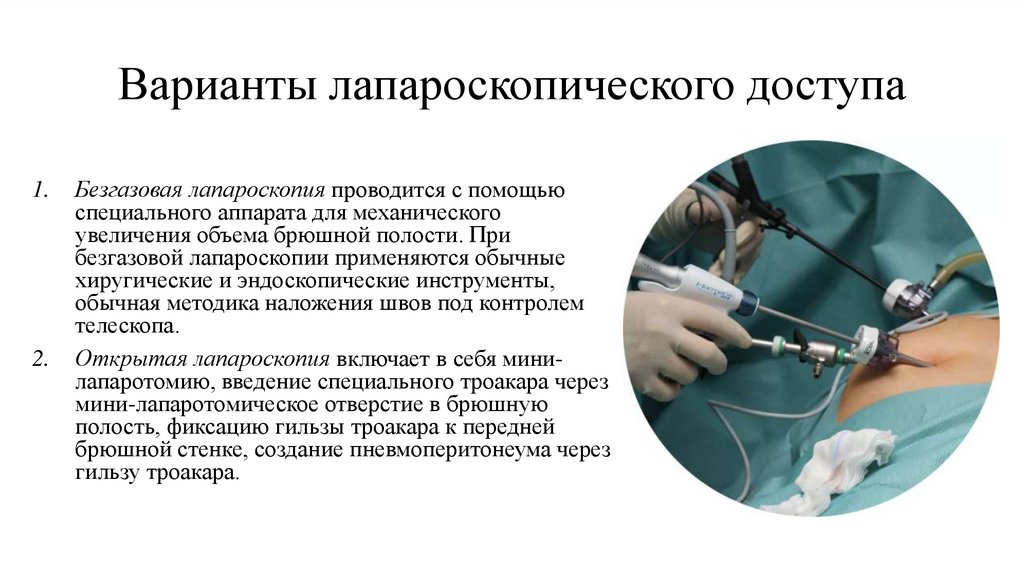

Варианты лапароскопического доступа1.

2.

Безгазовая лапароскопия проводится с помощью

специального аппарата для механического

увеличения объема брюшной полости. При

безгазовой лапароскопии применяются обычные

хиругические и эндоскопические инструменты,

обычная методика наложения швов под контролем

телескопа.

Открытая лапароскопия включает в себя минилапаротомию, введение специального троакара через

мини-лапаротомическое отверстие в брюшную

полость, фиксацию гильзы троакара к передней

брюшной стенке, создание пневмоперитонеума через

гильзу троакара.

11.

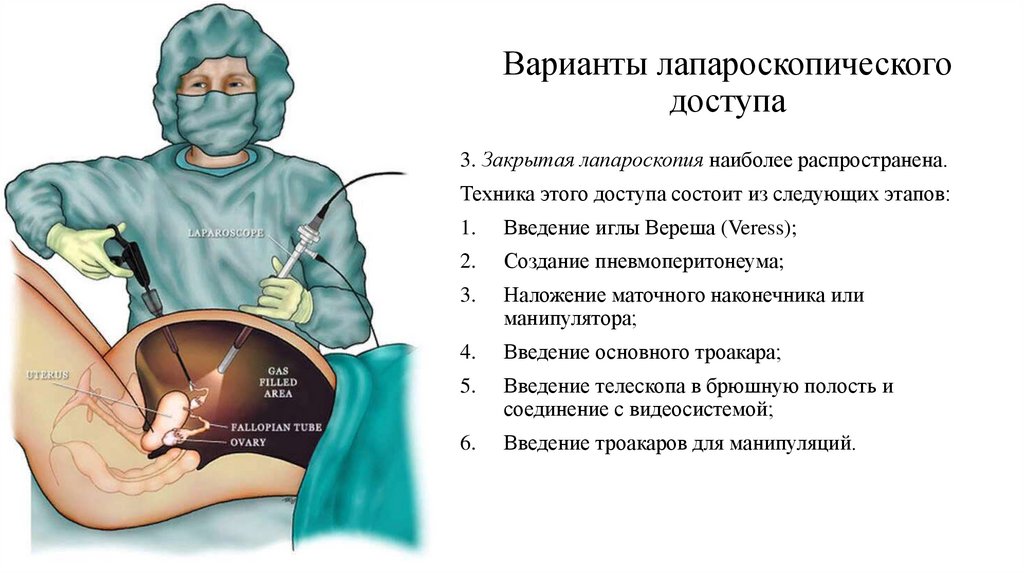

Варианты лапароскопическогодоступа

3. Закрытая лапароскопия наиболее распространена.

Техника этого доступа состоит из следующих этапов:

1.

Введение иглы Вереша (Veress);

2.

Создание пневмоперитонеума;

3.

Наложение маточного наконечника или

манипулятора;

4.

Введение основного троакара;

5.

Введение телескопа в брюшную полость и

соединение с видеосистемой;

6.

Введение троакаров для манипуляций.

12.

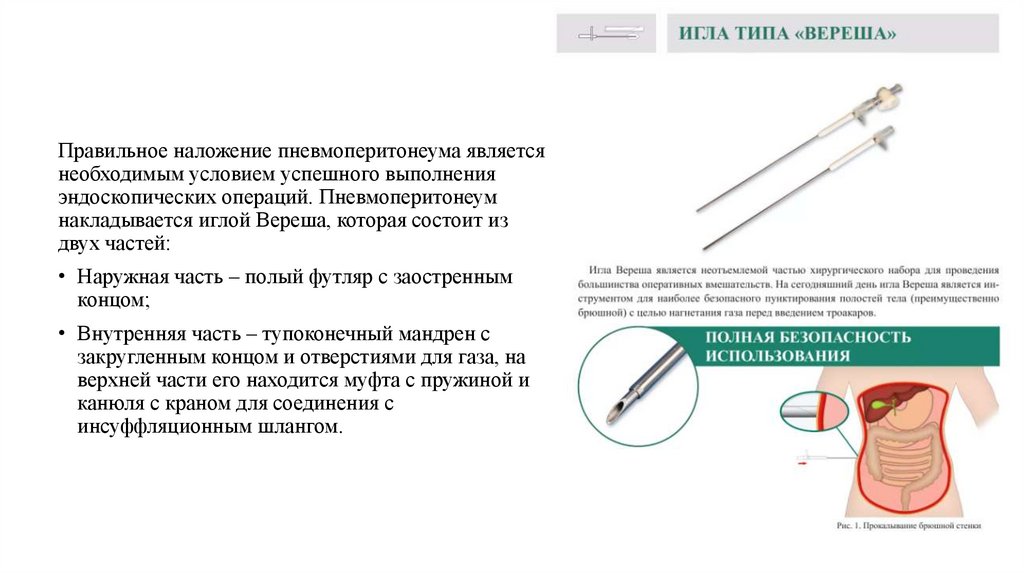

Правильное наложение пневмоперитонеума являетсянеобходимым условием успешного выполнения

эндоскопических операций. Пневмоперитонеум

накладывается иглой Вереша, которая состоит из

двух частей:

• Наружная часть – полый футляр с заостренным

концом;

• Внутренняя часть – тупоконечный мандрен с

закругленным концом и отверстиями для газа, на

верхней части его находится муфта с пружиной и

канюля с краном для соединения с

инсуффляционным шлангом.

13.

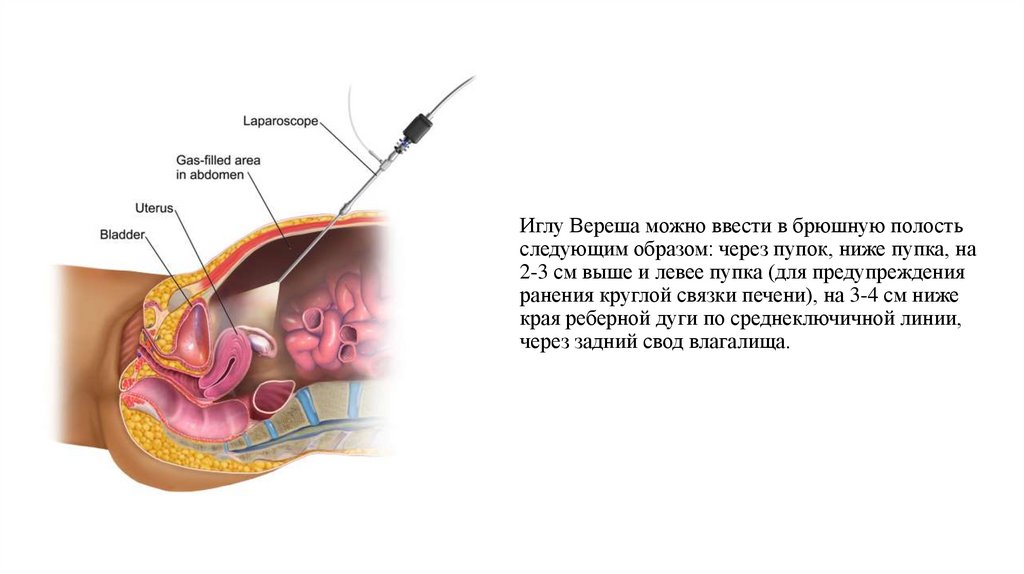

Иглу Вереша можно ввести в брюшную полостьследующим образом: через пупок, ниже пупка, на

2-3 см выше и левее пупка (для предупреждения

ранения круглой связки печени), на 3-4 см ниже

края реберной дуги по среднеключичной линии,

через задний свод влагалища.

14.

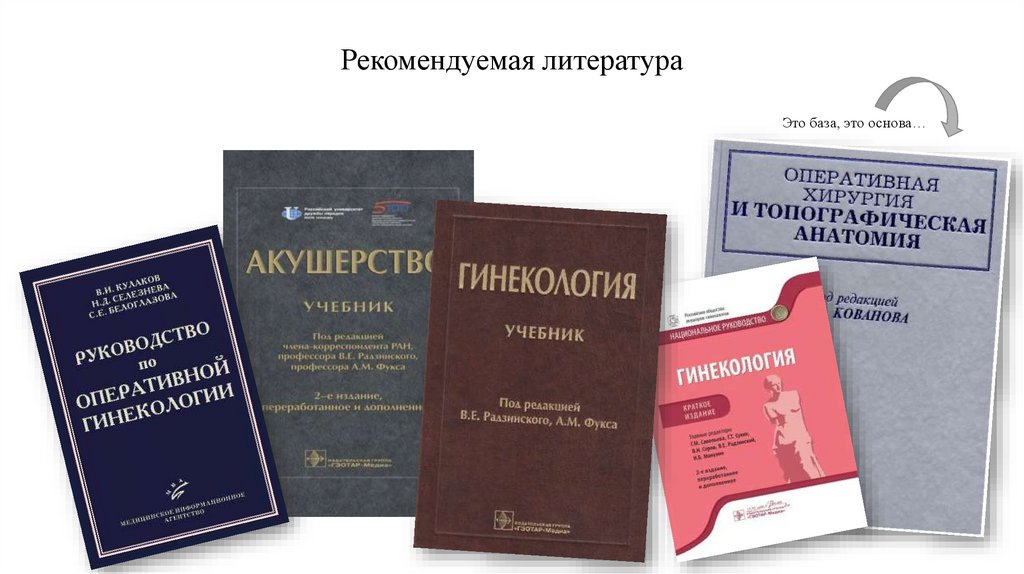

Рекомендуемая литератураЭто база, это основа…

Медицина

Медицина