Похожие презентации:

Общие положения этиологии и патогенеза

1.

Общие положенияэтиологии и

патогенеза

2.

этиология от греч.«aetia» - причина и

«logos» - учение

3.

Этиология - это учение опричинах и условиях

возникновения и развития

болезней.

В более узком смысле

термином "этиология"

обозначают причину

возникновения болезни или

патологического процесса.

4.

Причина, патоген илиэтиологический фактор такой предмет или явление,

который, непосредственно

воздействуя на организм,

вызывает при определенных

условиях то или иное

следствие, т.е. болезнь и

сообщает ей специфические

черты.

5.

Патоген, в отличие отфизиологически

действующих факторов,

действует либо с большей

силой, превышающей

резистентность тканей,

либо с обычной силой, но

длительное время.

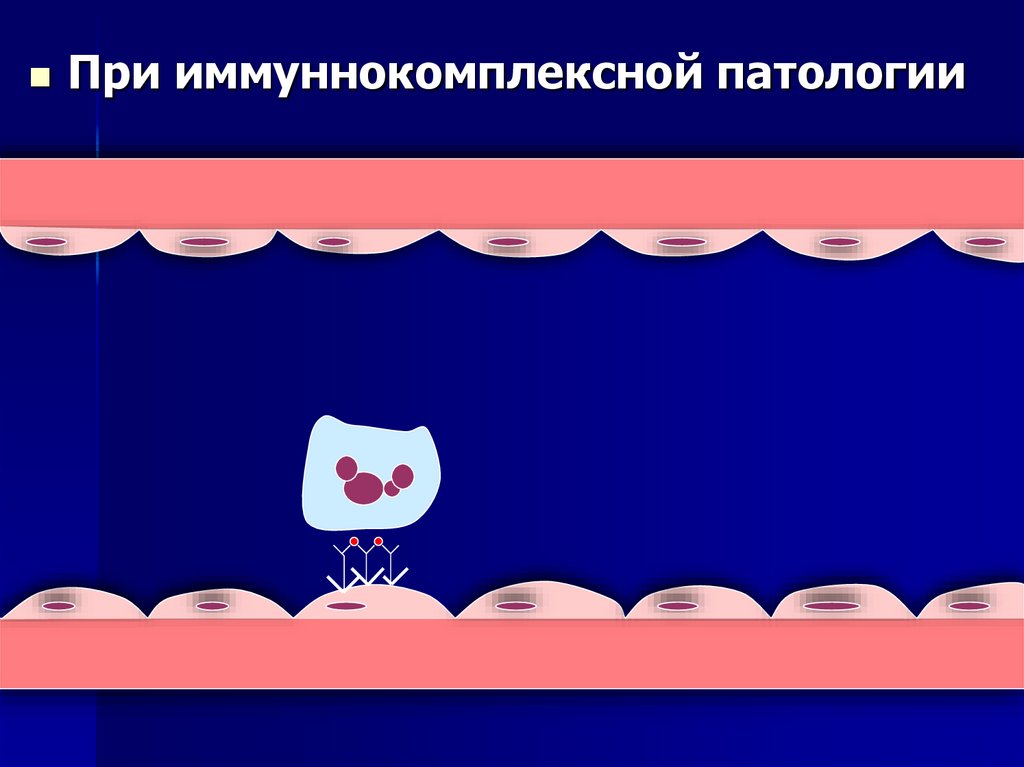

6.

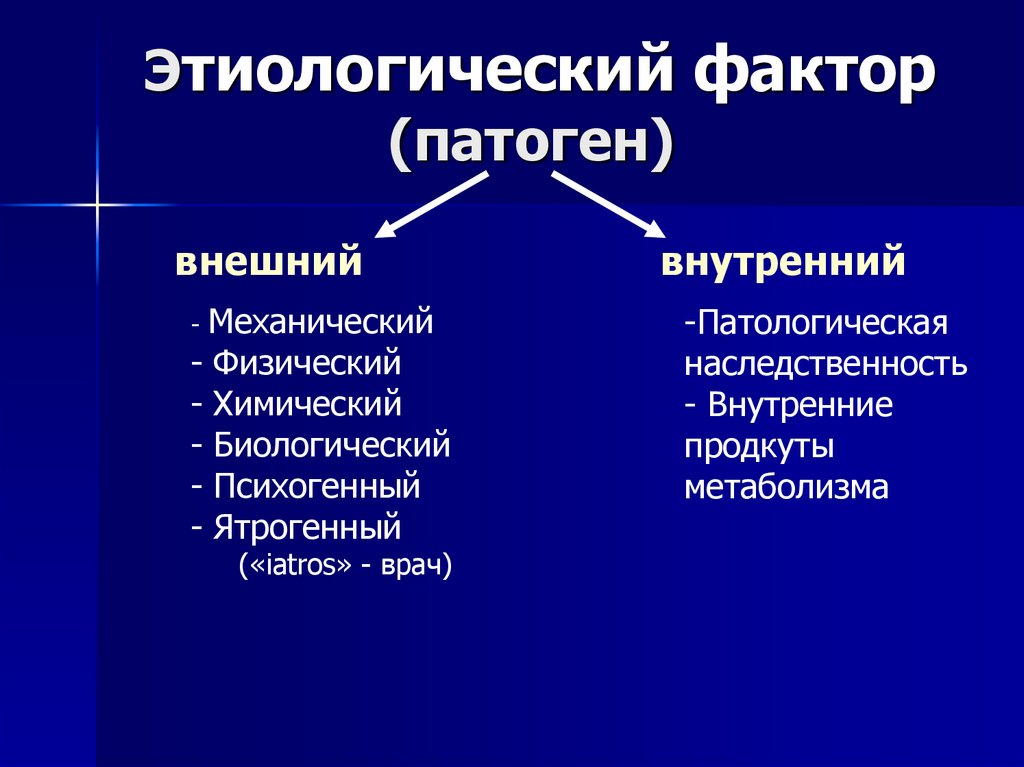

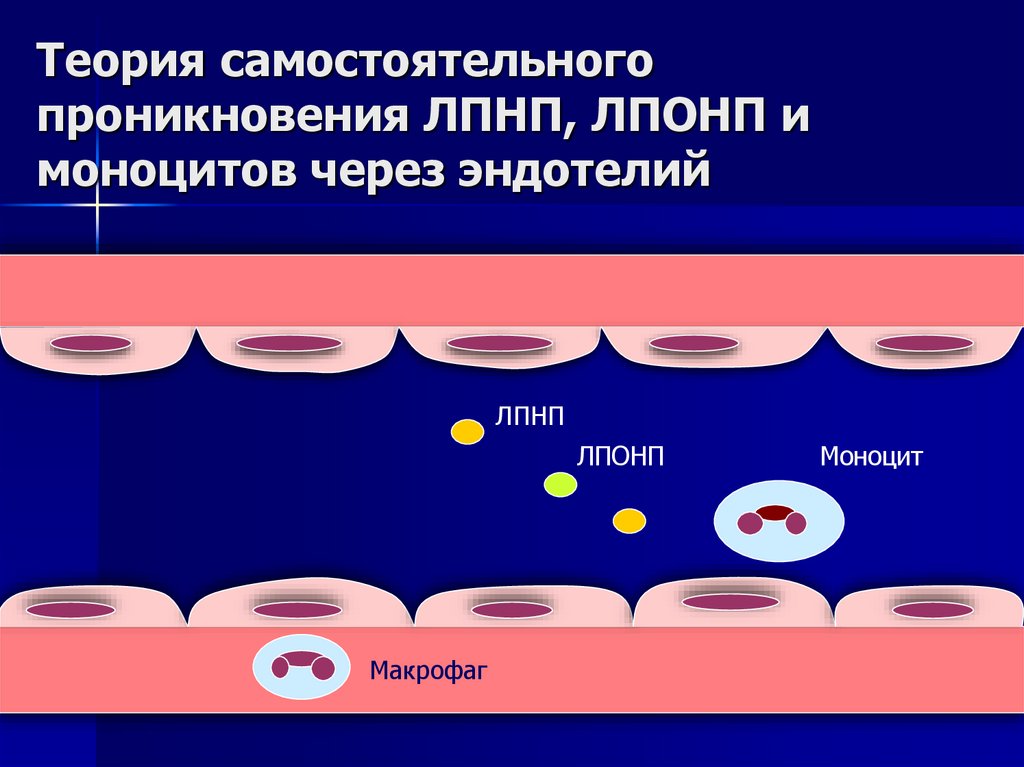

Этиологический фактор(патоген)

внешний

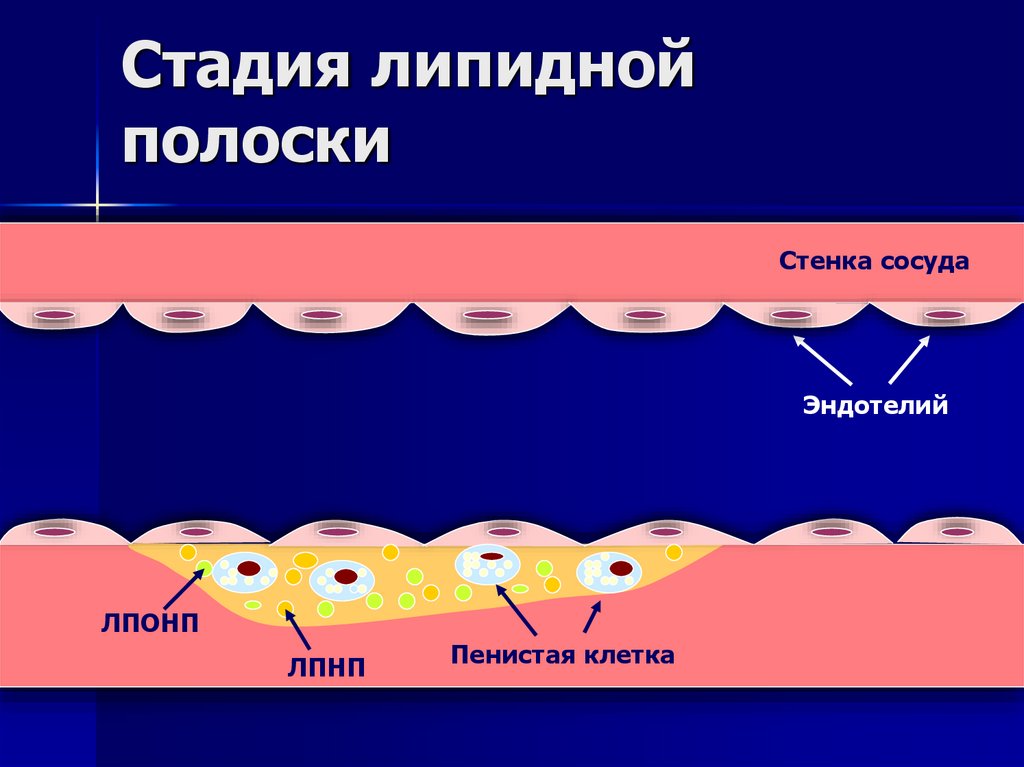

- Механический

- Физический

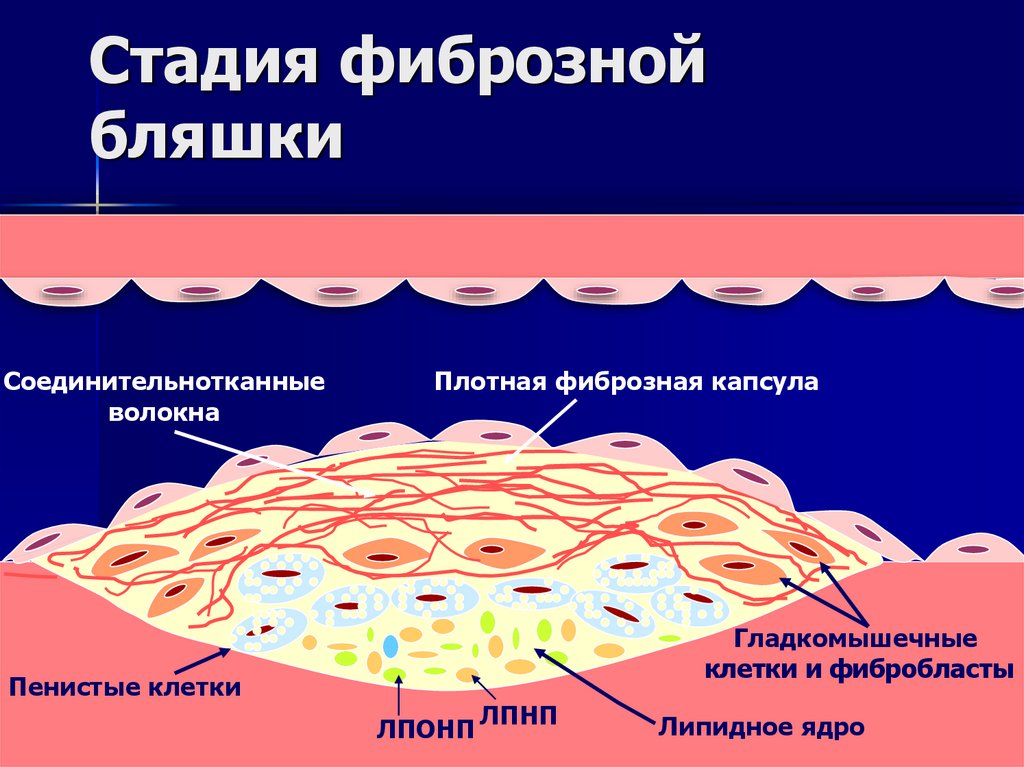

- Химический

- Биологический

- Психогенный

- Ятрогенный

(«iatros» - врач)

внутренний

-Патологическая

наследственность

- Внутренние

продкуты

метаболизма

7.

Условие (лат. – «condition») -это такой фактор, обстоятельство

или их комплекс, которые,

воздействуя на организм, сами по

себе вызвать заболевание не

могут, но они влияют на

возникновение, развитие,

течение заболевания, его исход и

развитие осложнений.

8.

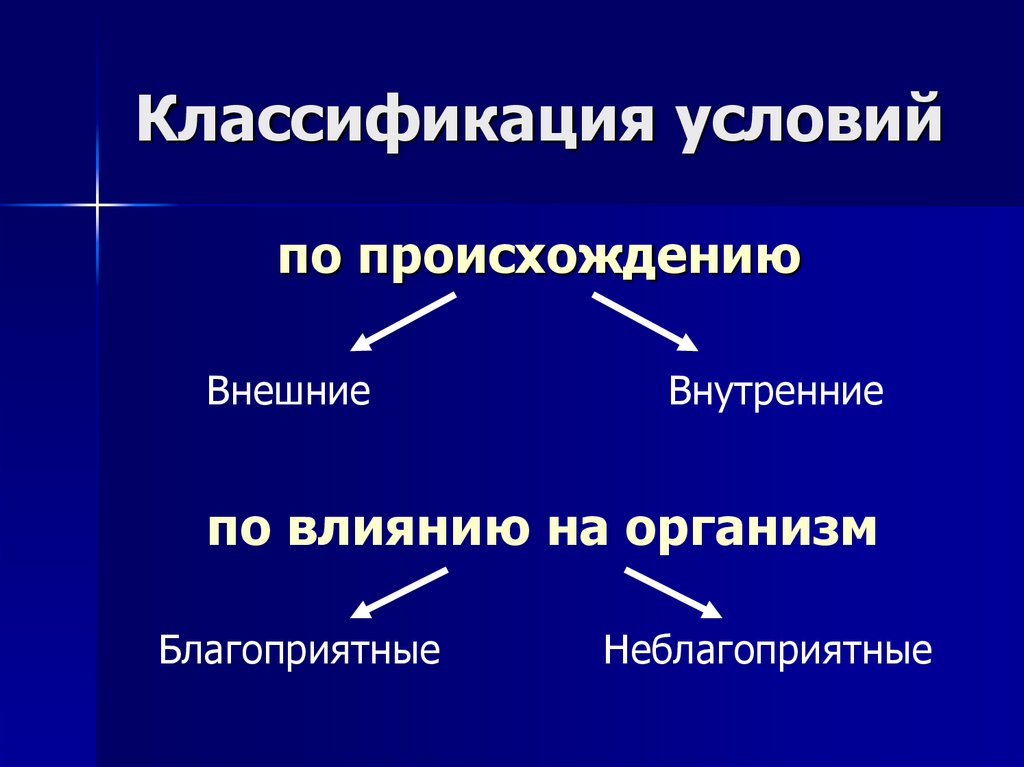

Классификация условийпо происхождению

Внешние

Внутренние

по влиянию на организм

Благоприятные

Неблагоприятные

9.

Различные течения вобщей этиологии

Монокаузализм («mono» один, «causa» - причина) механистическое учение,

признающее значимость только

причин и отрицающее роль

условий в возникновении

заболевания.

10.

Кондиционализм (лат.«condition» - условие) –

субъективно идеалистическое

направление в медицине,

отрицающее объективную

причинность возникновения

болезней и подменяющее

категорию причины понятием

суммы равноценных по значению

условий.

11.

Конституционализм -направление в медицине,

согласно которому решающее

значение для возникновения и

течения болезни имеют

определенные особенности

конституции организма,

обусловленные

неполноценностью его генотипа

и передающиеся из поколения в

поколение.

12.

Полиэтиологичность -направление в этиологии,

согласно которому одна и та же

болезнь может быть вызвана

различными причинами.

На самом деле термином

полиэтиологичные называют те

заболевания, истиння причина

которых на сегодняшний день

еще не выяснена.

13.

Теория факторов –исходит из признания

множественности причин,

условий и их взаимовлияния.

14.

Болезни цивилизации -согласно этой теории, универсальное

значение в развитии патологических

процессов, заболеваний имеют

социальные факторы, цивилизация

рассматривается как наиболее общая

причина и условие возникновения и

распространения сердечнососудистых, нервно-психических

заболеваний, злокачественных

новообразований, травматизма и

других заболеваний, характерных для

индустриально развитых стран.

15.

Холизм (греч. «holos» - весь,целый) - направление в

понимании человека, согласно

которому его жизнь управляется

неким духовным началом,

непознаваемым "фактором

целостности", от которого зависит

здоровье человека, его

заболевания.

16.

Психосоматика (греч.«psyche» - душа; «soma» - тело)

– направление медицинских

исследований, изучающее

влияние психических факторов

на возникновение и течение

соматических болезней.

17.

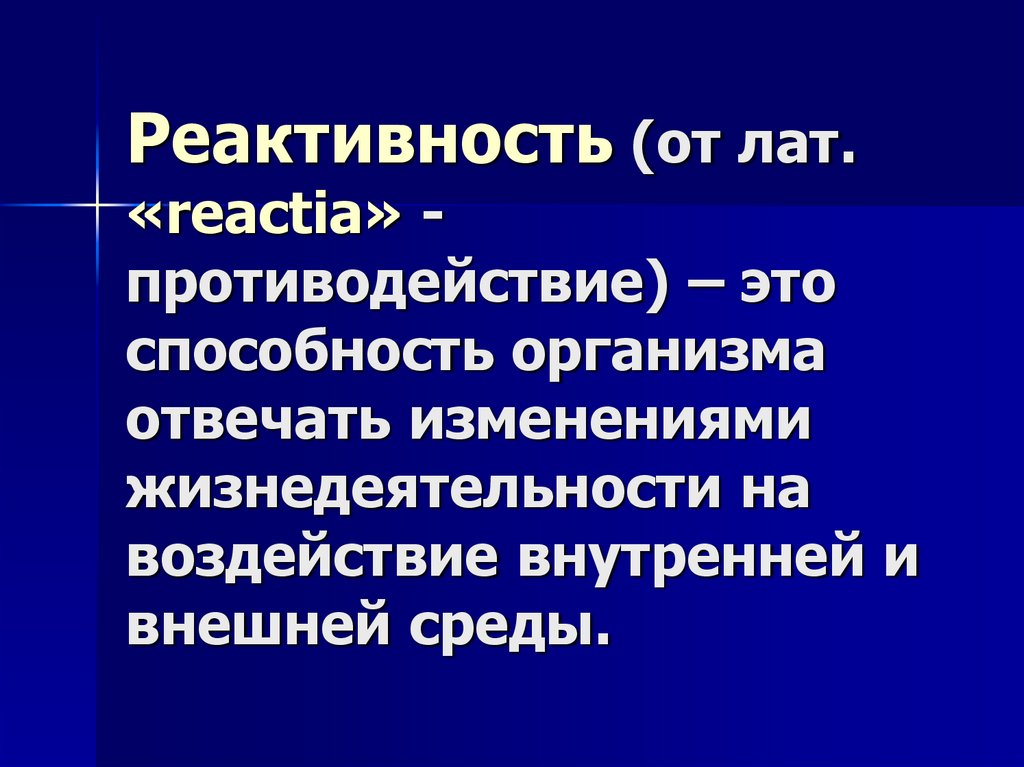

Реактивность (от лат.«reactia» противодействие) – это

способность организма

отвечать изменениями

жизнедеятельности на

воздействие внутренней и

внешней среды.

18.

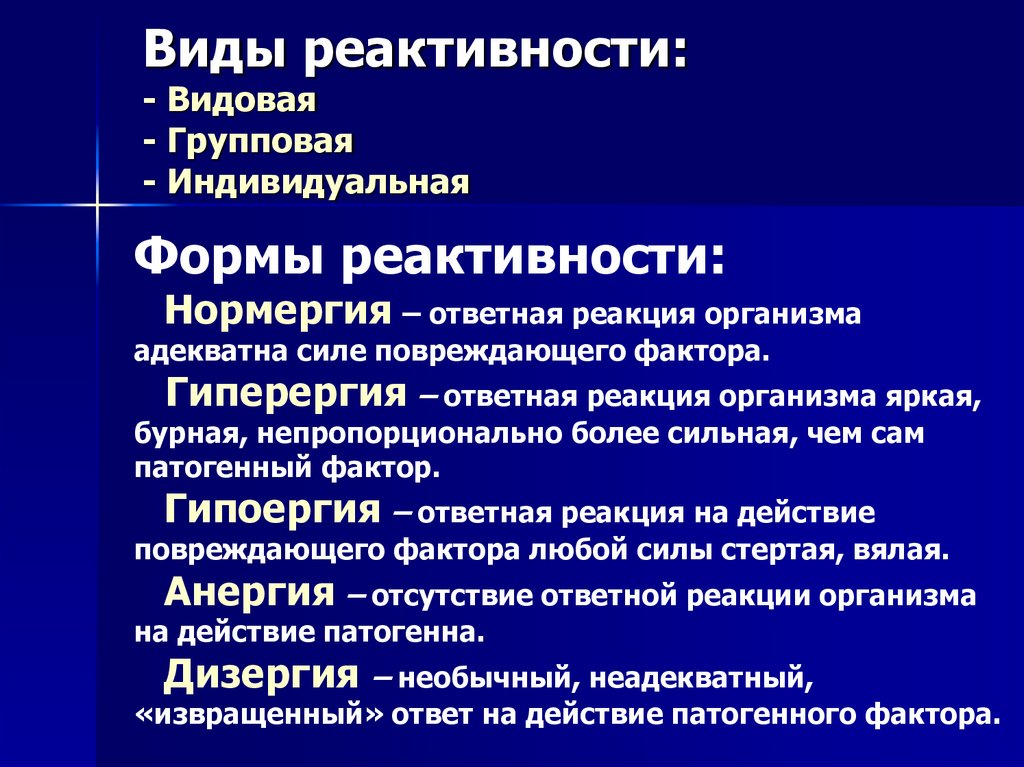

Виды реактивности:- Видовая

- Групповая

- Индивидуальная

Формы реактивности:

Нормергия – ответная реакция организма

адекватна силе повреждающего фактора.

Гиперергия – ответная реакция организма яркая,

бурная, непропорционально более сильная, чем сам

патогенный фактор.

Гипоергия – ответная реакция на действие

повреждающего фактора любой силы стертая, вялая.

Анергия – отсутствие ответной реакции организма

на действие патогенна.

Дизергия – необычный, неадекватный,

«извращенный» ответ на действие патогенного фактора.

19.

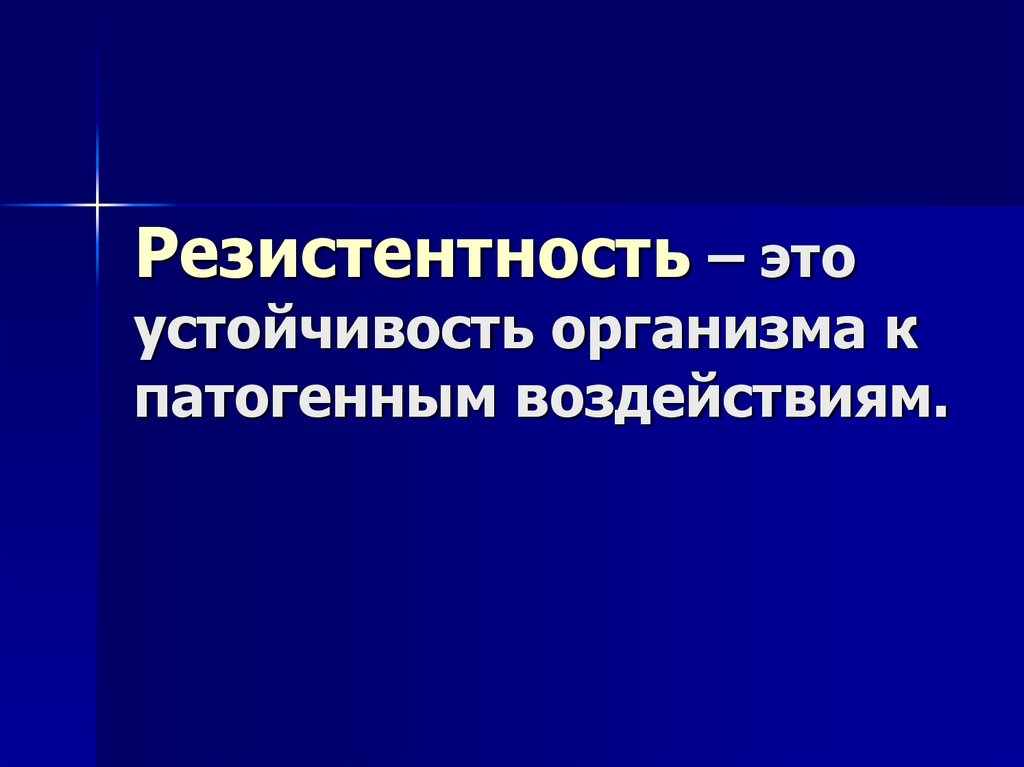

Резистентность – этоустойчивость организма к

патогенным воздействиям.

20.

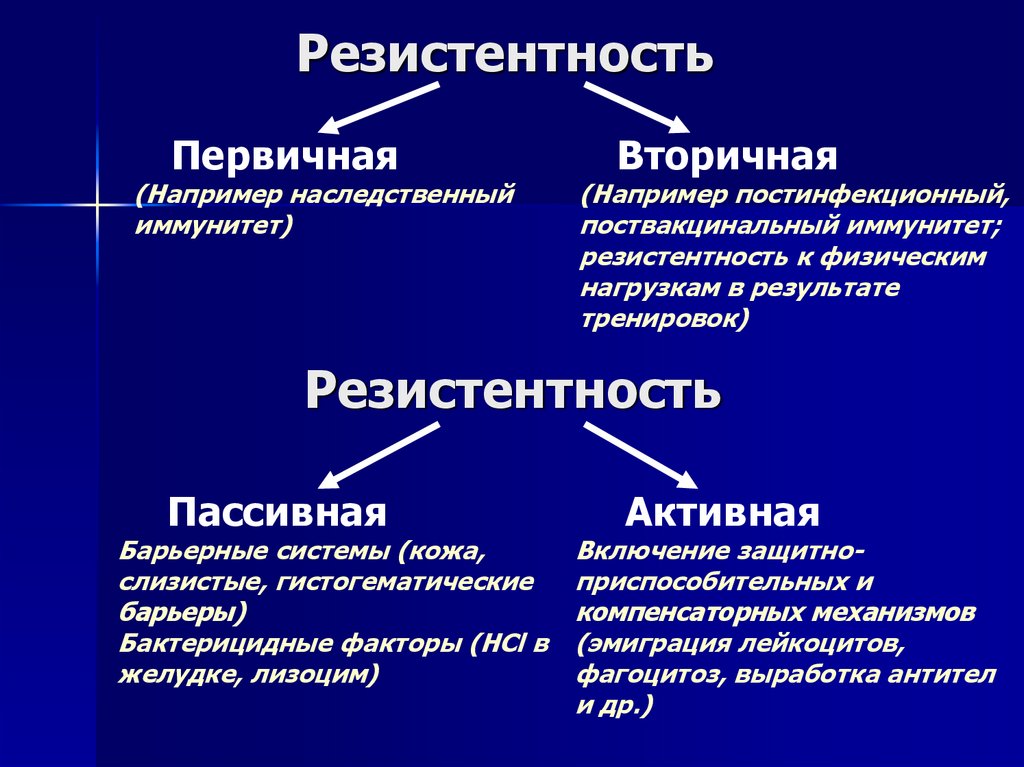

РезистентностьПервичная

(Например наследственный

иммунитет)

Вторичная

(Например постинфекционный,

поствакцинальный иммунитет;

резистентность к физическим

нагрузкам в результате

тренировок)

Резистентность

Пассивная

Барьерные системы (кожа,

слизистые, гистогематические

барьеры)

Бактерицидные факторы (HCl в

желудке, лизоцим)

Активная

Включение защитноприспособительных и

компенсаторных механизмов

(эмиграция лейкоцитов,

фагоцитоз, выработка антител

и др.)

21.

Патогенез - от греч.«pathos» - страдание,

повреждение и

«genesis» - происхождение,

развитие.

22.

Патогенез - это учение омеханизмах развития,

течения и исхода

болезней, патологических

процессов и

патологических состояний.

23.

Патогенез - это совокупностьмеханизмов, включающихся в

организме при действии на него

вредоносных (патогенных)

факторов и проявляющихся в

динамическом стереотипном

развертывании ряда

функциональных, биохимических

и морфологических реакций

организма, обусловливающих

возникновение, развитие и исход

заболевания.

24.

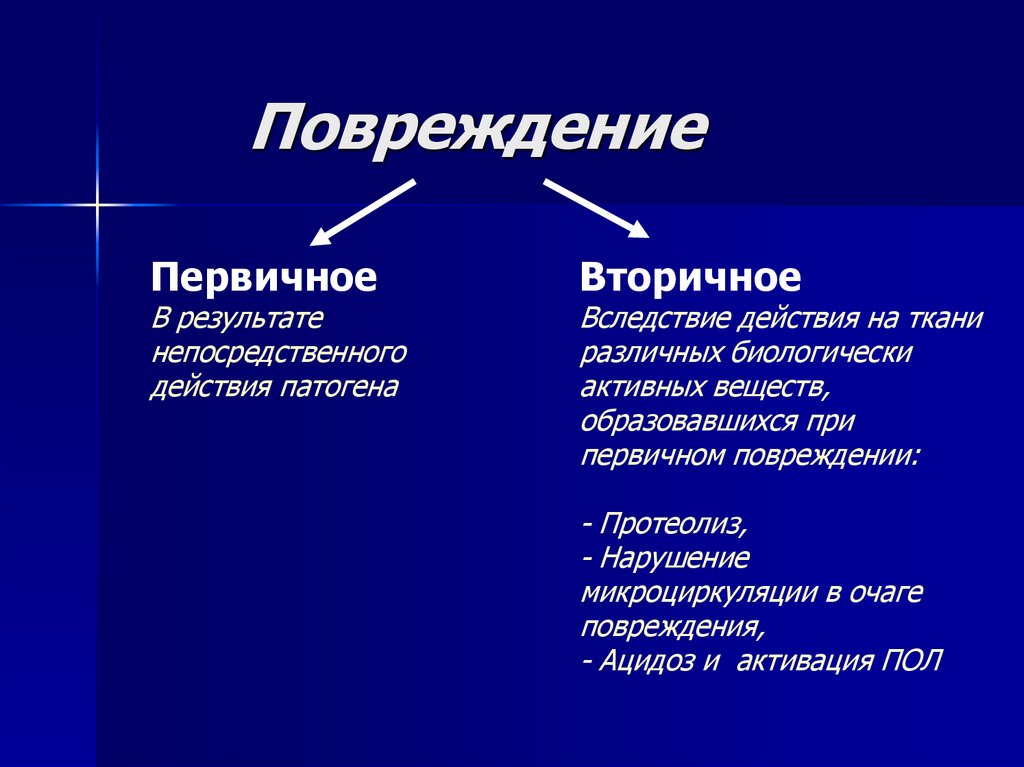

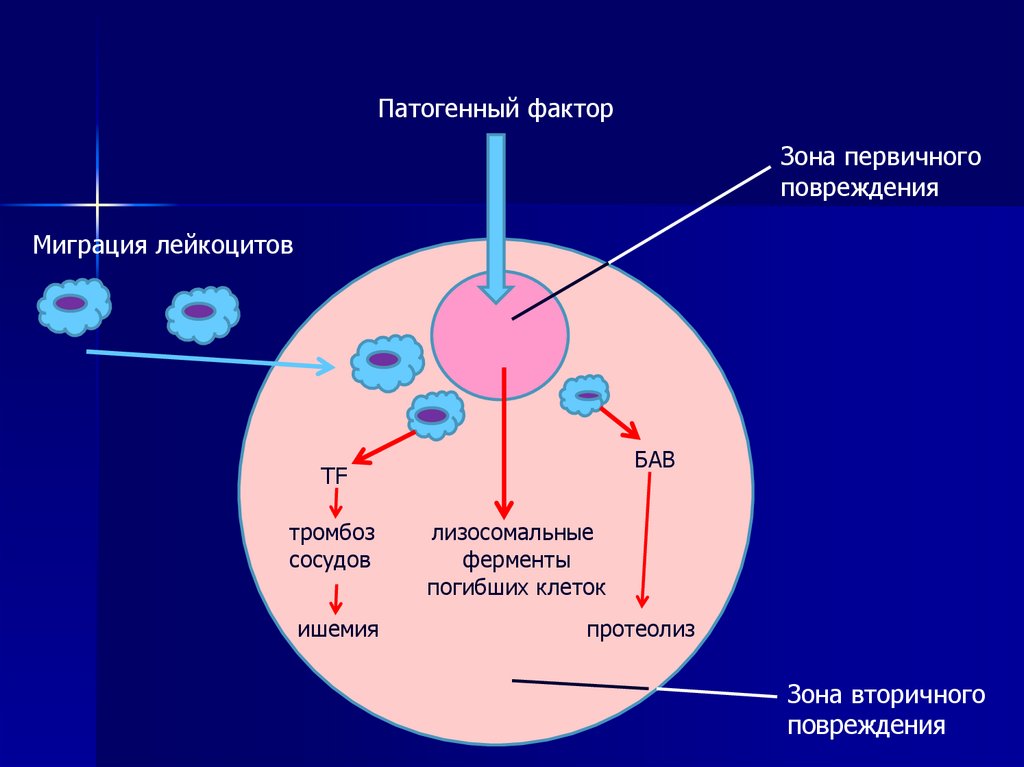

ПовреждениеПервичное

В результате

непосредственного

действия патогена

Вторичное

Вследствие действия на ткани

различных биологически

активных веществ,

образовавшихся при

первичном повреждении:

- Протеолиз,

- Нарушение

микроциркуляции в очаге

повреждения,

- Ацидоз и активация ПОЛ

25.

Патогенный факторЗона первичного

повреждения

Миграция лейкоцитов

БАВ

TF

тромбоз

сосудов

ишемия

лизосомальные

ферменты

погибших клеток

протеолиз

Зона вторичного

повреждения

26.

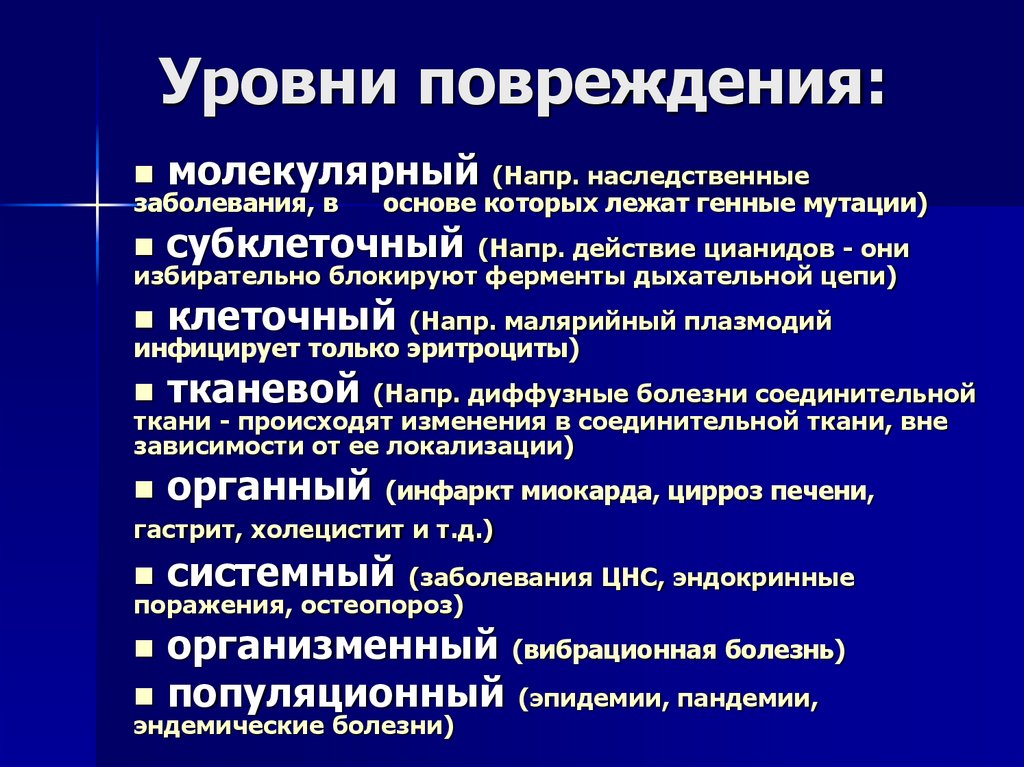

Уровни повреждения:молекулярный (Напр. наследственные

заболевания, в

основе которых лежат генные мутации)

субклеточный (Напр. действие цианидов - они

избирательно блокируют ферменты дыхательной цепи)

клеточный (Напр. малярийный плазмодий

инфицирует только эритроциты)

тканевой (Напр. диффузные болезни соединительной

ткани - происходят изменения в соединительной ткани, вне

зависимости от ее локализации)

органный (инфаркт миокарда, цирроз печени,

гастрит, холецистит и т.д.)

системный (заболевания ЦНС, эндокринные

поражения, остеопороз)

организменный (вибрационная болезнь)

популяционный (эпидемии, пандемии,

эндемические болезни)

27.

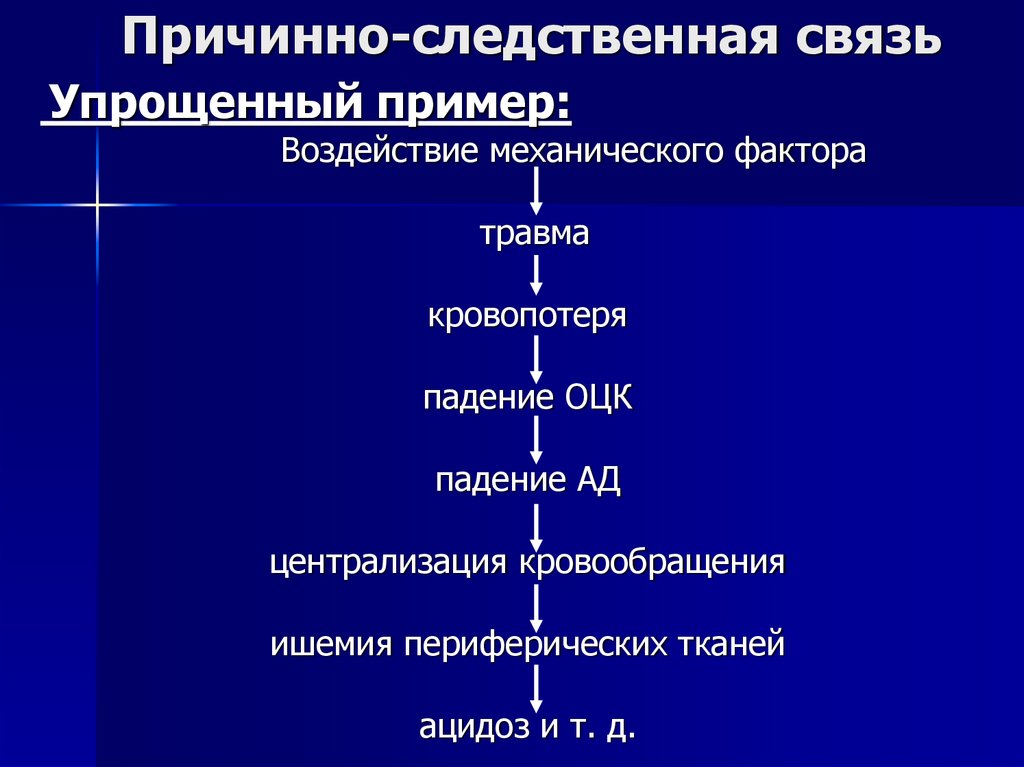

Причинно-следственная связьУпрощенный пример:

Воздействие механического фактора

травма

кровопотеря

падение ОЦК

падение АД

централизация кровообращения

ишемия периферических тканей

ацидоз и т. д.

28.

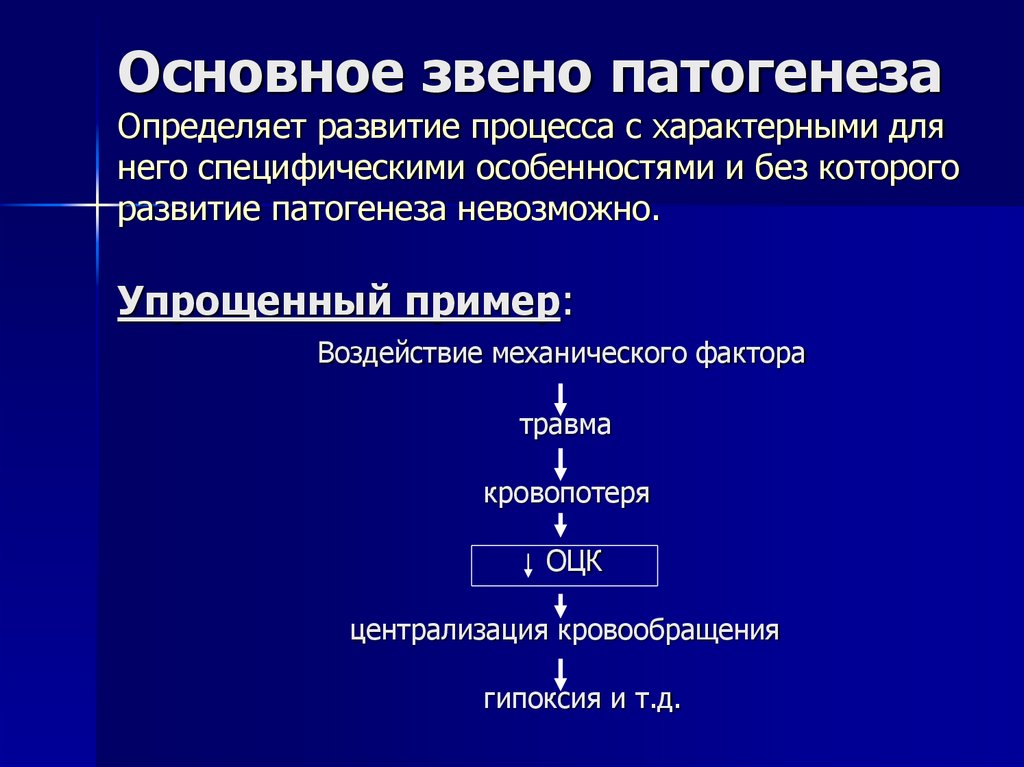

Основное звено патогенезаОпределяет развитие процесса с характерными для

него специфическими особенностями и без которого

развитие патогенеза невозможно.

Упрощенный пример:

Воздействие механического фактора

травма

кровопотеря

ОЦК

централизация кровообращения

гипоксия и т.д.

29.

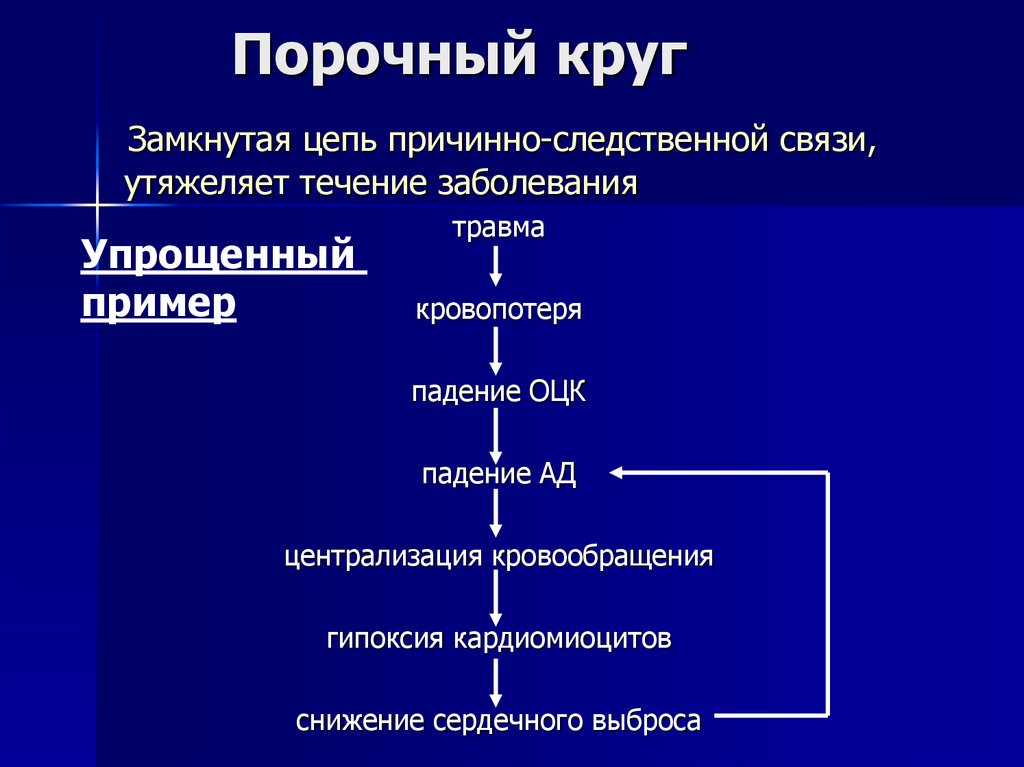

Порочный кругЗамкнутая цепь причинно-следственной связи,

утяжеляет течение заболевания

Упрощенный

пример

травма

кровопотеря

падение ОЦК

падение АД

централизация кровообращения

гипоксия кардиомиоцитов

снижение сердечного выброса

30.

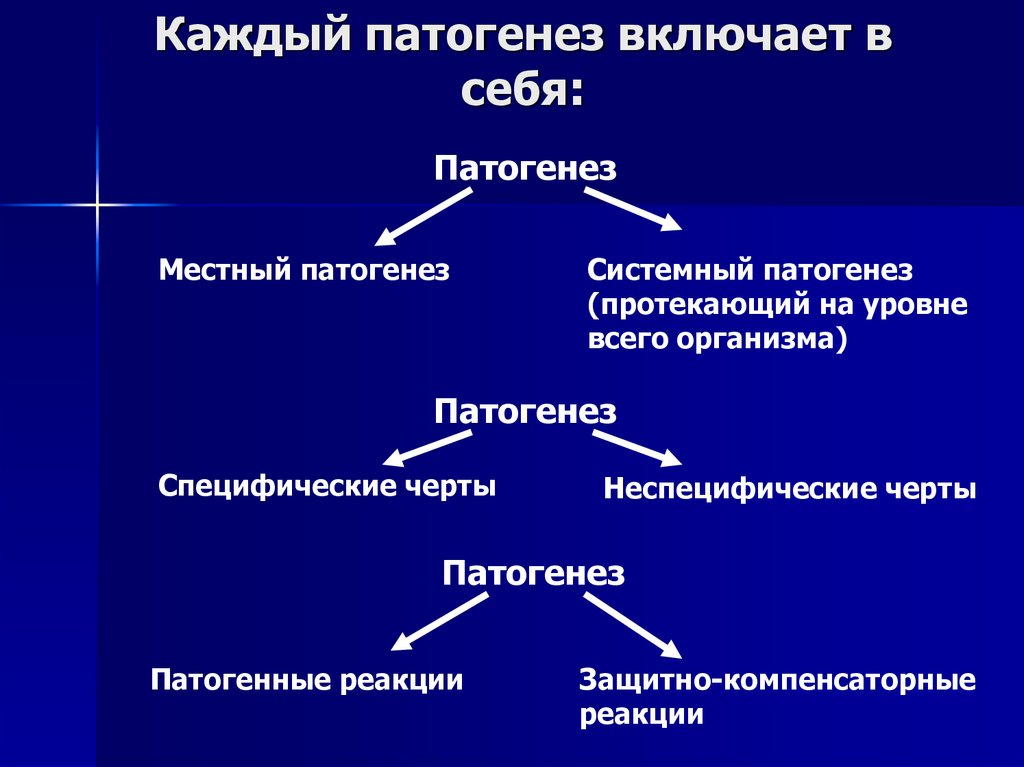

Каждый патогенез включает всебя:

Патогенез

Местный патогенез

Системный патогенез

(протекающий на уровне

всего организма)

Патогенез

Специфические черты

Неспецифические черты

Патогенез

Патогенные реакции

Защитно-компенсаторные

реакции

31.

Упрощенный пример отдельных звеньевпатогенеза при ожоге

Антиноцецептивная

система

боль

ожог

Вазоспазм,

гемокоагуляция

снижение

регенераторной

способности

потеря белка,

гипопротеинемия

отеки

Усиление

катаболизма

белков

Снижение диуреза,

Выброс крови из депо

Тахикардия,

Спазм сосудов

Защитно-компенсаторные механизмы

повреждение кожного

покрова

Местный

патогенез

плазморрея

гиповолемия

гипотония

нарушение

микроциркуляции

гипоксия тканей

полиорганная

недостаточность

Системный

патогенез

32.

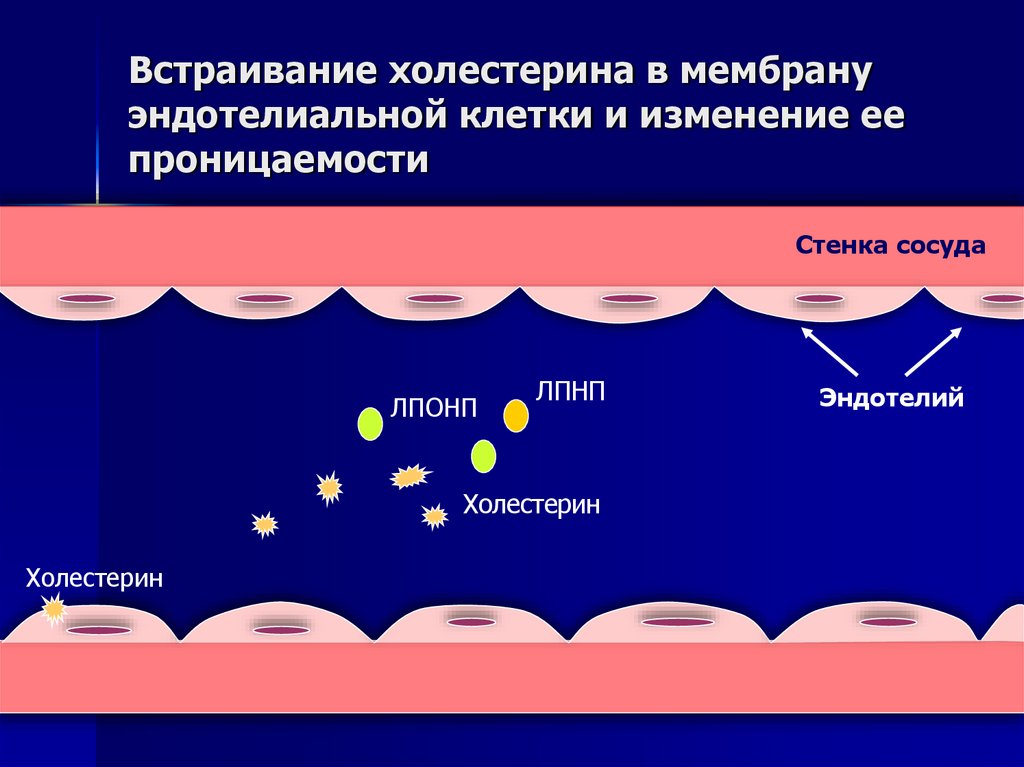

Встраивание холестерина в мембрануэндотелиальной клетки и изменение ее

проницаемости

Стенка сосуда

ЛПОНП

ЛПНП

Холестерин

Холестерин

Эндотелий

33.

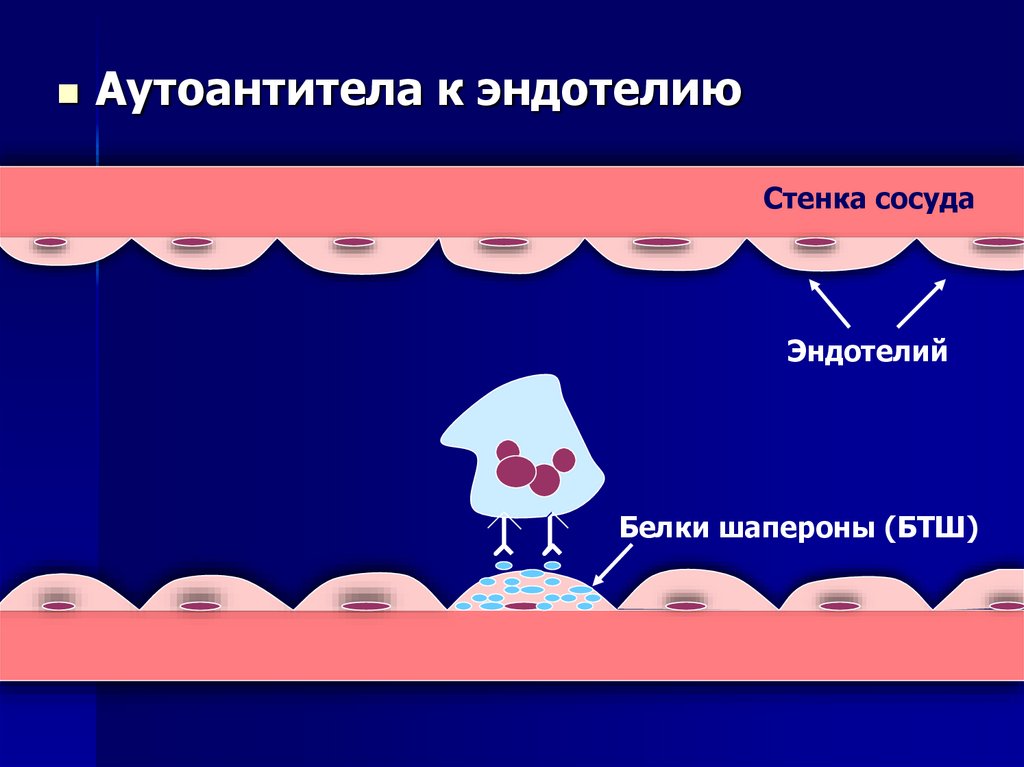

Аутоантитела к эндотелиюСтенка сосуда

Эндотелий

Белки шапероны (БТШ)

34.

При иммуннокомплексной патологии35.

Теория самостоятельногопроникновения ЛПНП, ЛПОНП и

моноцитов через эндотелий

ЛПНП

ЛПОНП

Макрофаг

Моноцит

36.

Стадия липиднойполоски

Стенка сосуда

Эндотелий

ЛПОНП

ЛПНП

Пенистая клетка

37.

Стадия желтой бляшкиФиброзная капсула

Гладкомышечные

клетки

и фибробласты ЛПОНП

Пенистая клетка

ЛПНП

Липидное ядро

38.

Стадия фибрознойбляшки

Соединительнотканные

волокна

Плотная фиброзная капсула

Гладкомышечные

клетки и фибробласты

Пенистые клетки

ЛПОНП

ЛПНП

Липидное ядро

39.

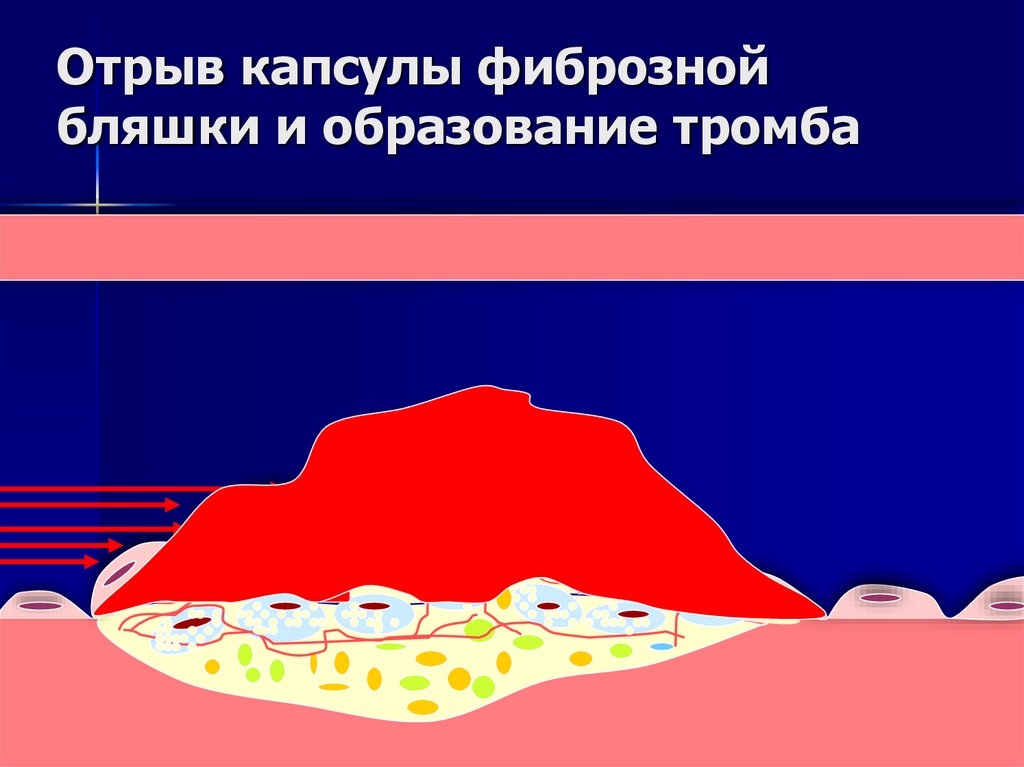

Отрыв капсулы фибрознойбляшки и образование тромба

40.

Роллинг лейкоцитов по эндотелию41.

Происходит контакт лейкоцитов с поверхностьюэндотелиальной клетки

42.

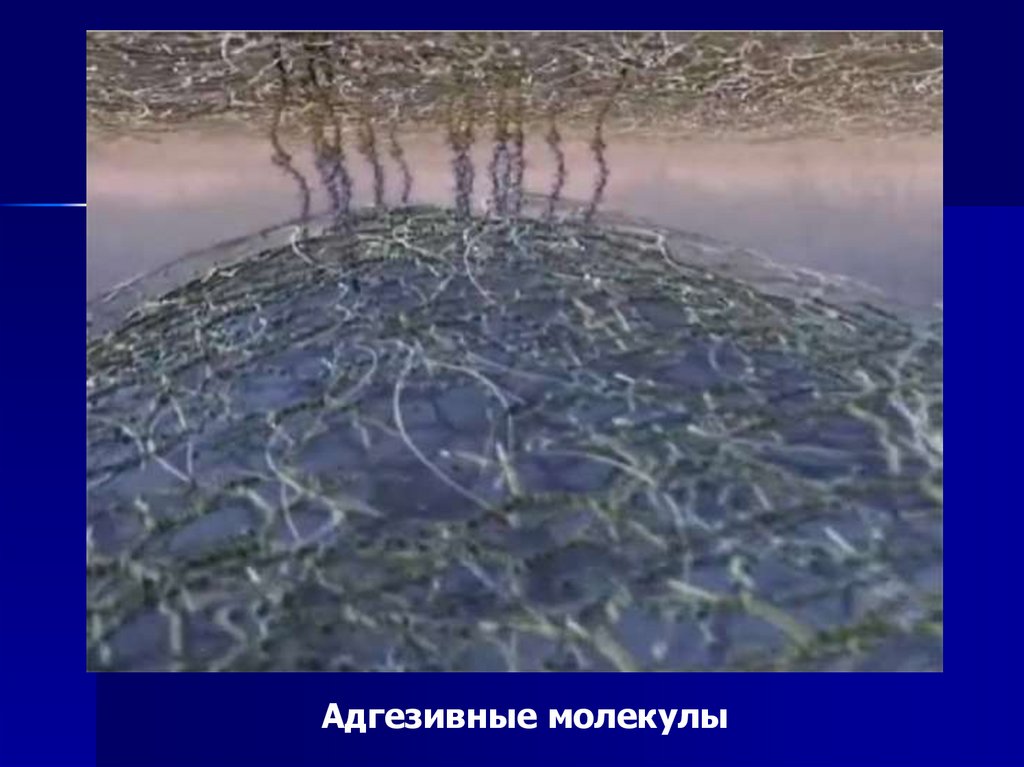

Адгезивные молекулы43.

Адгезивные молекулы44.

Адгезивные молекулы45.

Проникновение лейкоцита в ткань черезмежэндотелиальные промежутки

46.

Проникновение лейкоцита в ткань черезмежэндотелиальные промежутки

Медицина

Медицина