Похожие презентации:

Культура Японии

1.

Культура Японии2.

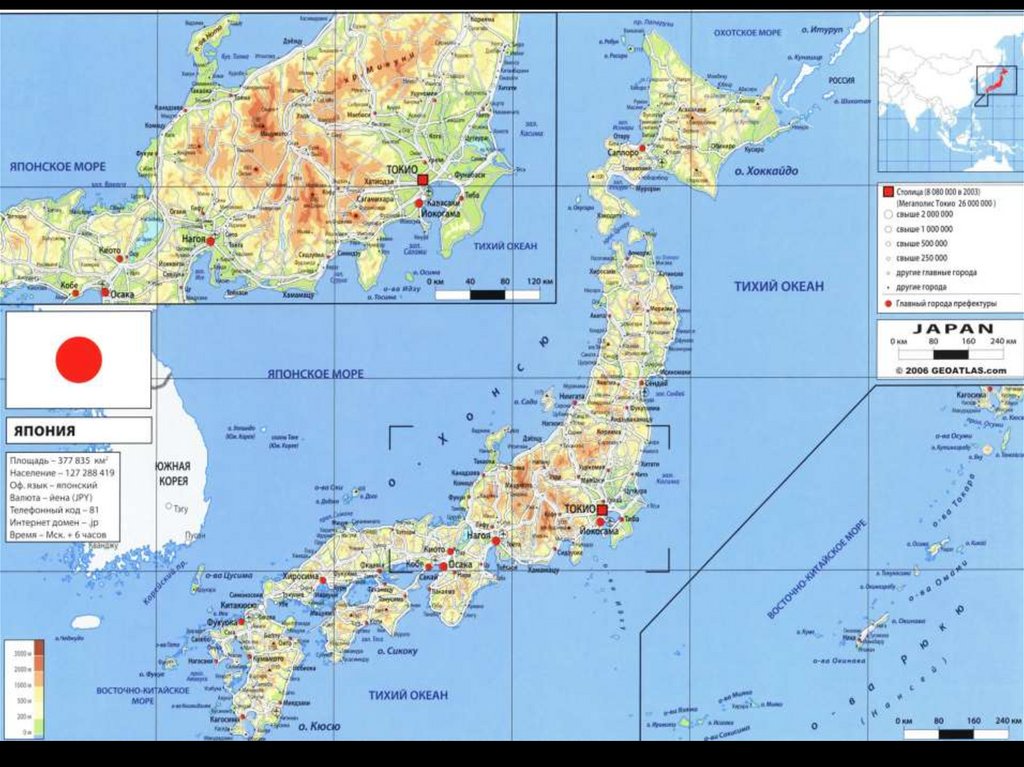

Япония на карте мира3.

4.

Нихон коку – самоназвание Японии5.

Название страны на йенах6.

7.

Ключевые характеристики Японии- 6852 острова, крупнейшие Хонсю, Хоккайдо, Кюсю

и Сикоку (97% площади страны)

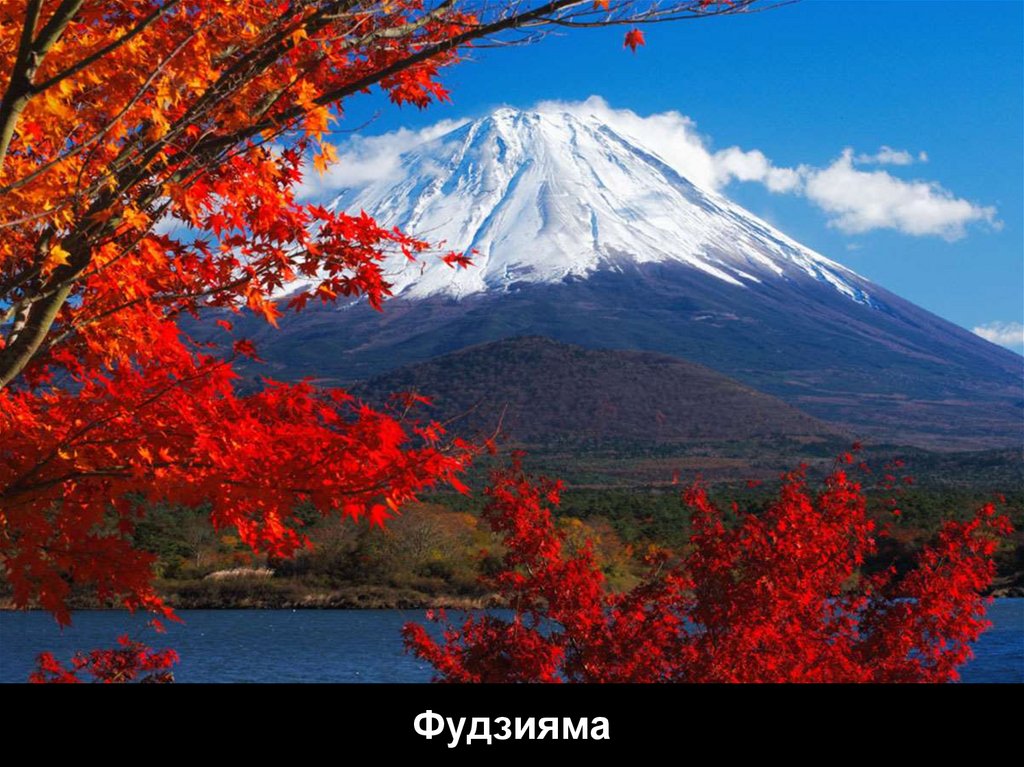

- Высшая точка – Фудзияма (3776 метров),

остров Хонсю

- Население ок. 126 млн. чел.

- Большой Токио – 10 млн. чел. – крупнейшая

городская агломерация в мире

- Крупнейшая экономическая держава в мире, очень

высокий уровень жизни

8.

Ключевые характеристики японскойкультуры

- Традиционность духовной жизни при широчайшем

внедрении разного рода технических инноваций

- Способность заимствовать, усваивать и развивать

достижения других нардов и культур, сохраняя

самобытность

- Особое влияние на культу Японии оказали

индийская и китайская культуры, традиции

индуизма, конфуцианства, даосизма, буддизма

- Стремление к миниатюризации как следствие

природно-географических условий

9.

Фудзияма10.

Бонсай11.

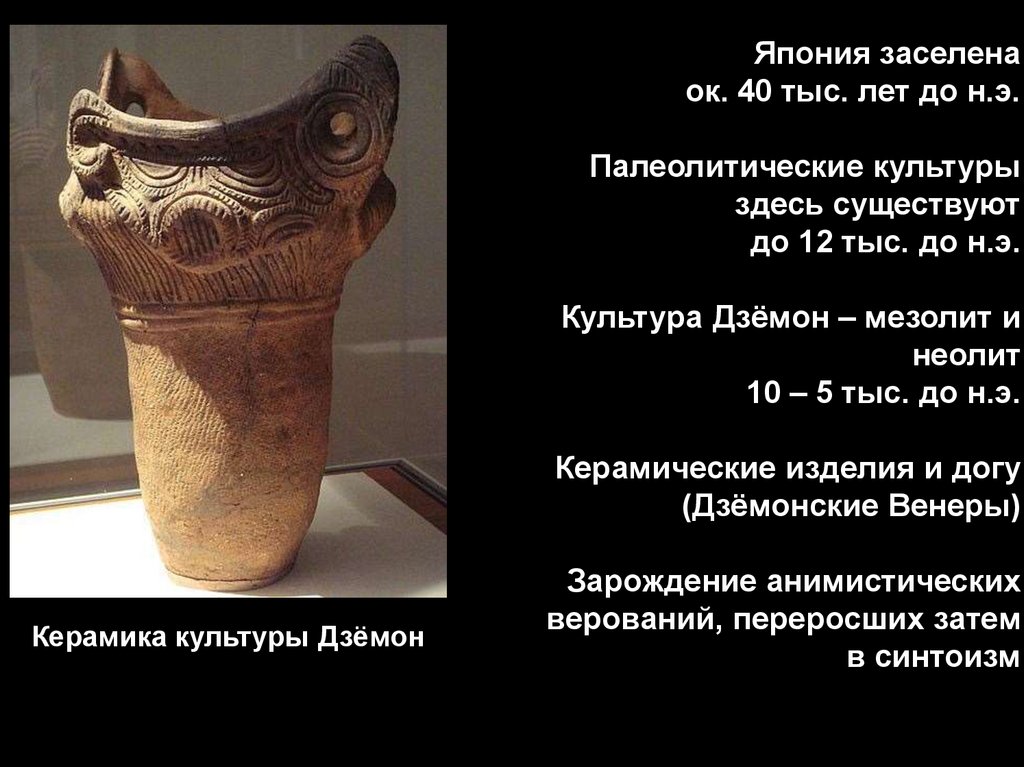

Япония заселенаок. 40 тыс. лет до н.э.

Палеолитические культуры

здесь существуют

до 12 тыс. до н.э.

Культура Дзёмон – мезолит и

неолит

10 – 5 тыс. до н.э.

Керамические изделия и догу

(Дзёмонские Венеры)

Керамика культуры Дзёмон

Зарождение анимистических

верований, переросших затем

в синтоизм

12.

Керамика Дзёмон13.

ДогуДзёмонские Венеры

(пик 3 – 2 тыс. до н.э.)

14.

Догу. Дзёмонские Венеры (пик 3 – 2 тыс. до н.э.)15.

ДогуДзёмонские Венеры

(пик 3 – 2 тыс. до н.э.)

16.

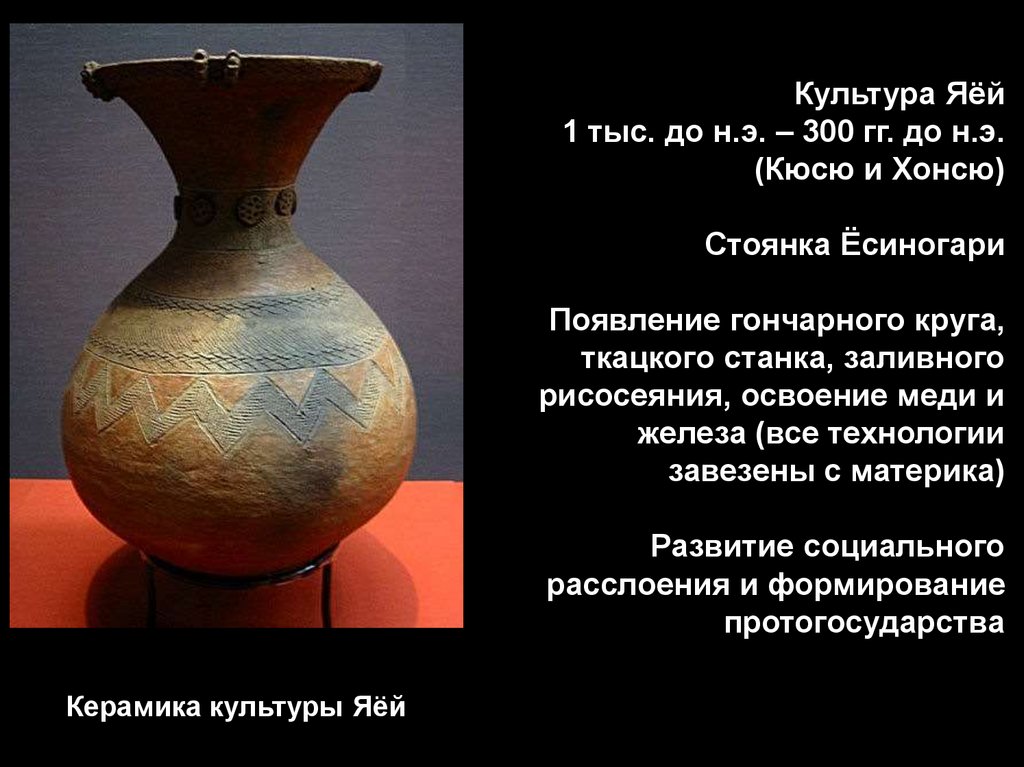

Культура Яёй1 тыс. до н.э. – 300 гг. до н.э.

(Кюсю и Хонсю)

Стоянка Ёсиногари

Появление гончарного круга,

ткацкого станка, заливного

рисосеяния, освоение меди и

железа (все технологии

завезены с материка)

Развитие социального

расслоения и формирование

протогосударства

Керамика культуры Яёй

17.

Стоянка Ёсиногари (реконструкция)18.

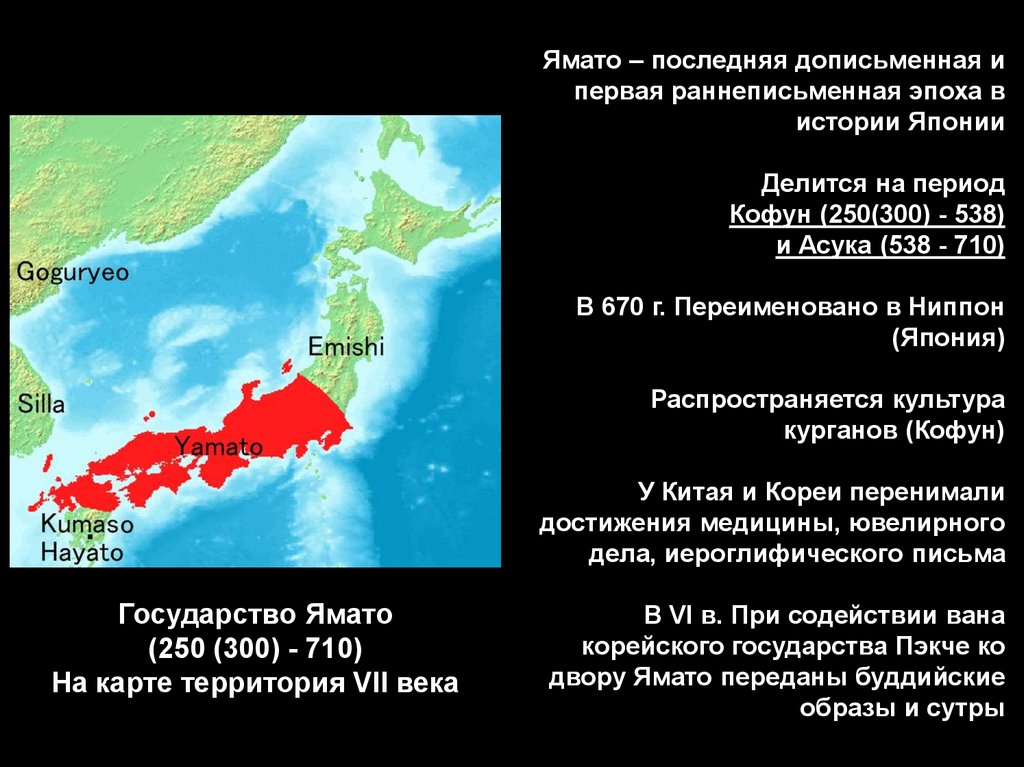

Ямато – последняя дописьменная ипервая раннеписьменная эпоха в

истории Японии

Делится на период

Кофун (250(300) - 538)

и Асука (538 - 710)

В 670 г. Переименовано в Ниппон

(Япония)

Распространяется культура

курганов (Кофун)

У Китая и Кореи перенимали

достижения медицины, ювелирного

дела, иероглифического письма

Государство Ямато

(250 (300) - 710)

На карте территория VII века

В VI в. При содействии вана

корейского государства Пэкче ко

двору Ямато переданы буддийские

образы и сутры

19.

Курган Дайсэнрё20.

Период Асука (538 - 710)Распространение буддизма привело к

войне между великими родами Японии, в

которой победил род Сога, выступавший

за распространение буддизма.

Централизация государства

Буддизм становится официальной

религией

604 г. – «Конституция 17 статей» старейший законодательный акт Японии

Принц Сётоку

(574 - 622)

В правление принца-регента Сётоку

налажена транспортная сеть, введен

календарь, написаны первые хроники,

развивается самобытное искусство (но под

влиянием Китая и Кореи)

21.

Пагода храма Хорю-дзиСтарейшее деревянное здание

в мире

(завершена ок. 700 года)

Высота 32,45 метра

22.

Фреска кургана Такамацудзука(конец VII – начало VIII вв.)

23.

Переворот Тайка 645 годРеформы Тайка (великие перемены) – создание государства по

образцу китайской империи Тан

Создание системы законодательства по китайскому образцу,

государственная собственность на землю, административное

деление страны, унификация налогов

24.

Китаизация общества (Нараспроектирована по китайским

образцам)

Появление первых исторических

хроник (хроники Кодзики (712 г.),

хроники Нихонги (720 г.))

Широкое распространение буддизма

(66 монастырей)

Более четкая систематизация

синтоизма

Составлена антология японской

поэзии за 130 лет

Манъёсю (ок. 759 г.)

Период Нара (столица в городе Нара)

(710 - 794)

25.

Монастырь Тодай-дзи (при императоре Сёму (701 - 756))26.

Статую Будды в храме монастыря Тодай-дзи (15 метров)27.

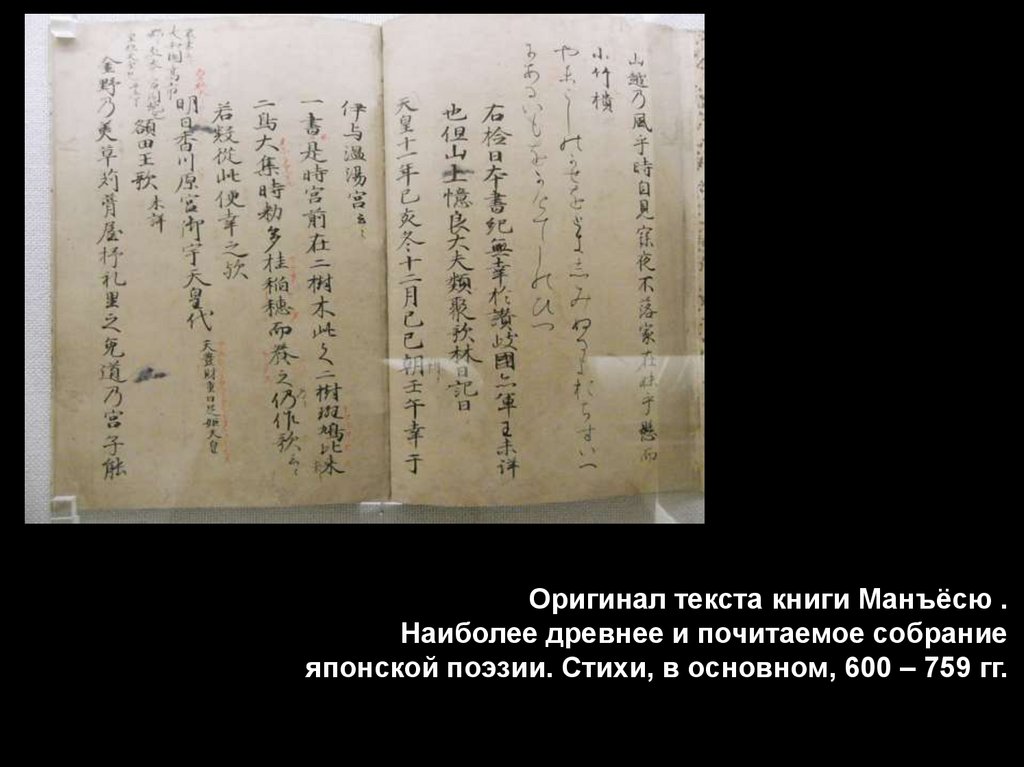

Оригинал текста книги Манъёсю .Наиболее древнее и почитаемое собрание

японской поэзии. Стихи, в основном, 600 – 759 гг.

28.

Кодзики («Записки о деянияхдревности») – крупнейший

памятник дренеяпонской

литературы, основная

священная книга синтоистского

торекнижия.

Троекнижие включает:

Кодзики,

Нихонги (Анналы Японии),

«Кдзики» (Записки о минувших

делах)

Кодзики завершены в 712 году

В теста содержится смесь

мифов, легенд, преданий и

исторических хроник

29.

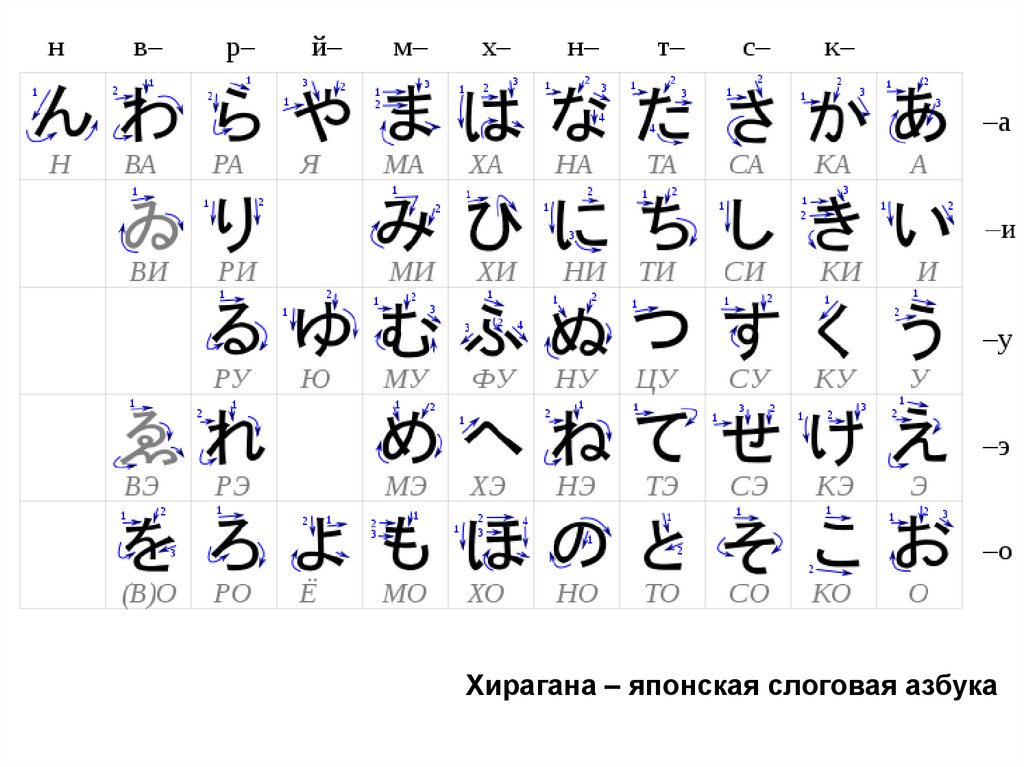

Катакана – японская слоговая азбука30.

Хирагана – японская слоговая азбука31.

Японская письменность- Кандзи – иероглифическое письмо китайского

происхождения

- Камбуцы – китайские иероглифы, но с японской

диакритикой (Кодзики)

- Манъёгана – для записи японских слов используются

китайские иероглифы, но берется не их смысловое

значение, а звучание (Манъёсю)

- Катакана и Хирагана (кана) – японская слоговая азбука

- Ромадзи – транслитерация японских слов латинскими

буквами

32.

Синтоизм («путь богов»)- Традиционная японская религия, основанная на анимистических

верованиях, появляется еще в эпоху Дзёмон, а в VII – VIII вв.

перерастает в национальную и государственную религию.

- Вера в наличие души-ками в многих предметов и явлений

(отдельные места, горы, предки и т.п.)

- Мир изначально гармоничен, у нем присутствует добро (ёси) и зло

(аси), причем и то и другое относительны

- Всё в мире взаимосвязано и нужно стремиться жить в гармонии с

миром и людьми

- В процессе канонизации мифологии верховным божеством стала

Аматэрасу (прародительница императорского рода, богиня

Солнца)

- Синтоизм тесно переплелся с буддизмом, ками стали

ассоциироваться с буддийскими святыми

- Синтоистские храмы постоянно перестраиваются, поскольку

жизнь – это постоянное обновление.

33.

Храм Ясукуни (Токио), посвящён душам воинов, погибших за Родину34.

Храм Исэ-Дзингу. Главная синтоистская святыня, посвящен Аматэрасу35.

Хондэ (помещение для синтая, тела ками) святилища Гокономия36.

Хайдэн (помещения для моления) храма Идзумо-тайся37.

Тории храма Ицукусима38.

Камидана – домашний алтарь в синтоизме39.

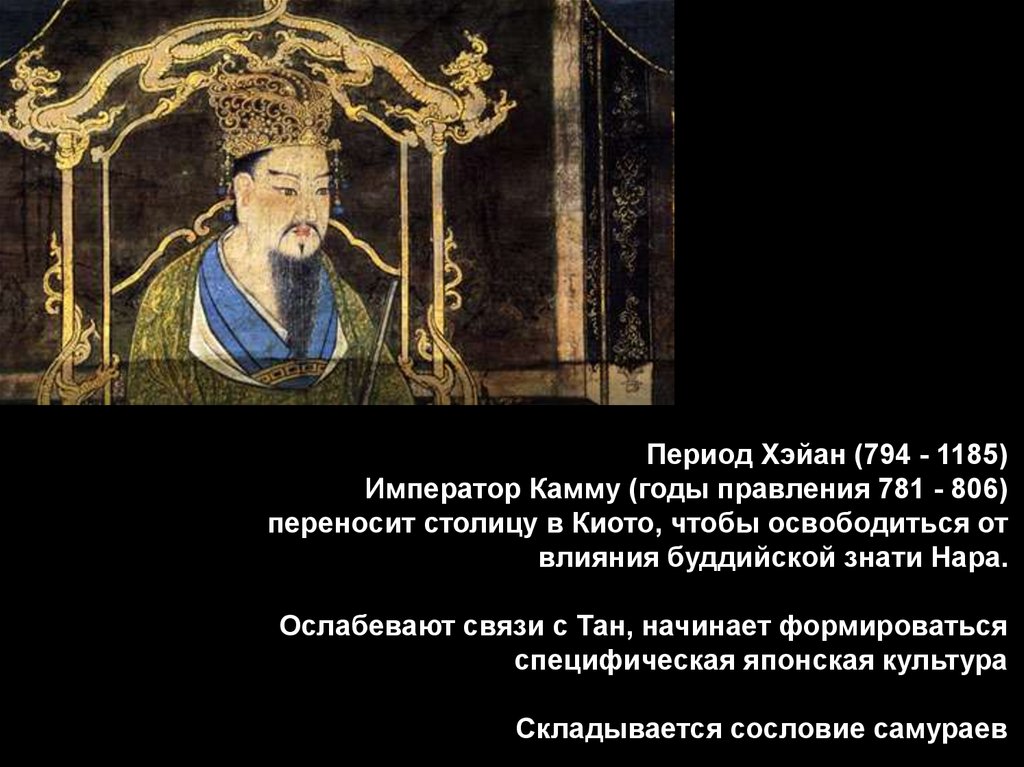

Период Хэйан (794 - 1185)Император Камму (годы правления 781 - 806)

переносит столицу в Киото, чтобы освободиться от

влияния буддийской знати Нара.

Ослабевают связи с Тан, начинает формироваться

специфическая японская культура

Складывается сословие самураев

40.

Самураи – служилые люди,фактически военно-феодальное

сословие

Сословие усиливается в X – XII

веке, постепенно концентрируя

в своих руках власть

Складываются устои

неписанного морального

кодекса самурая «Кюба-но

Мити» («Путь лука и скакуна»),

котороый позже превратиться в

кодекс «Бусидо» («Путь война»)

41.

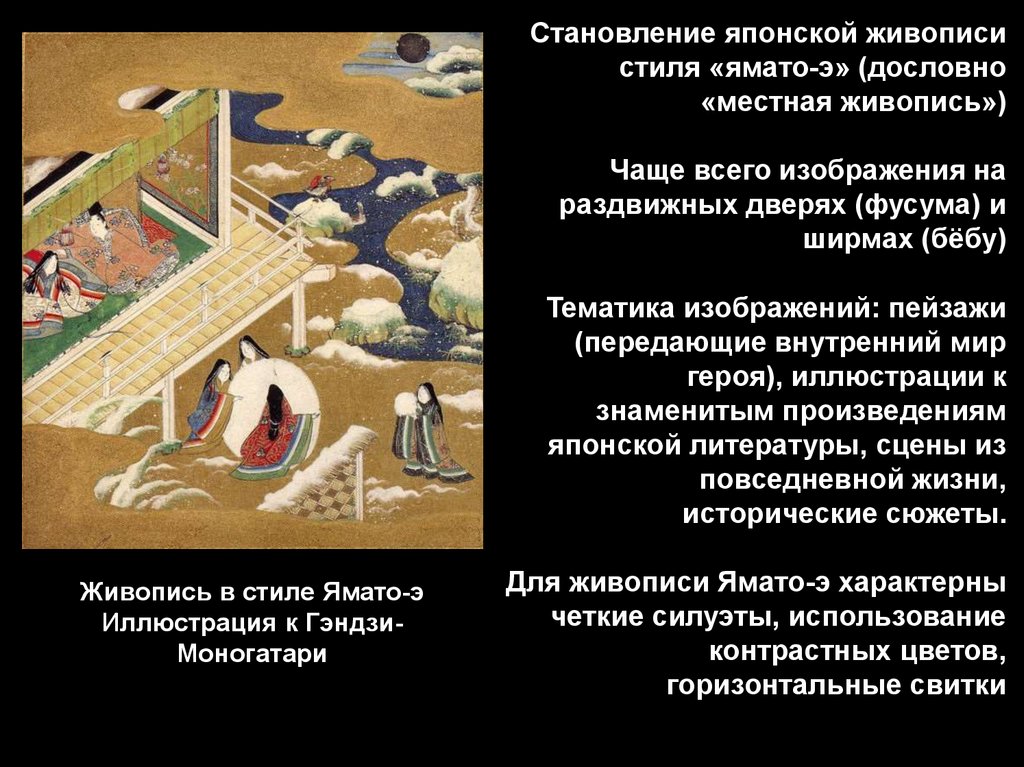

Становление японской живописистиля «ямато-э» (дословно

«местная живопись»)

Чаще всего изображения на

раздвижных дверях (фусума) и

ширмах (бёбу)

Тематика изображений: пейзажи

(передающие внутренний мир

героя), иллюстрации к

знаменитым произведениям

японской литературы, сцены из

повседневной жизни,

исторические сюжеты.

Живопись в стиле Ямато-э

Иллюстрация к ГэндзиМоногатари

Для живописи Ямато-э характерны

четкие силуэты, использование

контрастных цветов,

горизонтальные свитки

42.

Шестипанельная шелковая ширма Сэндзуй-бёбу, XI век.43.

Расцвет переживает и японскаялитература

Роман-моногатари «Повесть о

блистательном принце Гэндзи»,

созданный при дворе

императрицы Сёси (986 -1011),

авторство приписывается

Мурасаки Сикибу

Собрание новелл, которые

перемежаются с поэтическими

текстами и живописью (есть

предположения, что изображений

было больше, чем текстов)

Иллюстрация к ГэндзиМоногатари

54 главы, повествующие о

любовных похождениях

побочного сына императора,

принца Гэндзи

44.

Жанр дзуйхицу, в котором авторзаписывает всё, что приходит ему в

голову, не задумываясь над тем

насколько это «литературно»

«Неприятно: резать тупым ножом;

плыть на лодке с рваными

парусами; когда деревья заслоняют

пейзаж; когда забором заслонили

горы; остаться без вина, когда

распускаются цветы; пировать

летом в душном закутке.»

«Записки у изголовья» Сэй Сйнагон

Сэй Сёнагон

(ок. 966 - 1017)

45.

Школа Тэндай создана какпродолжение китайской школы

Тяньтай или «Школа лотосовой

сутры»

Будда Шакьямуни после своего

пробуждения увидел весь мир как

абсолютное единство бесконечного

Ума, все, что есть в мире, содержит в

себе частичку природы Будды.

Монах Сайтё, основатель

буддийской секты

Тэндай

Путь в просветлению – философия и

медитации, помимо этого практики

школы Тэндай тесно связаны с

тантризмом.

46.

Энряку-дзи на горе Хиэй, монастырь школы Тэндай47.

Школа Сингон «Истинное слово» одна из самых влиятельныхбуддийских школ в Японии,

принадлежащая направлению

ваджраяны (тантрический буддизм)

Учение и практика секты Сингон

связана с Буддой Вайрочана

Учение концентрирует свое внимание

на сутрах, которые происходят от

Будды Махавайрочаны

Монах Кукай, основатель

школы Сингон

Практики медитации представляют

собой сложный процесс

взаимодействия тела, речи и ума с

использованием «мандолы Мира

Алмаза» и «мандолы Мира Чрева»

48.

Конгобу-дзи на горе Коя-сан, монастырь школы Сингон49.

С 1156 год в Японии чередавнутренних конфликтов, с ходы

которых особое значение и силу

приобретают самураи

Друг другу противостоят два самых

влиятельных рода – Тайра и

Минамото

Итогом противостояния становится

установление диктатуры Тайра,

продлившейся до 1185 года

Тайра-но Киёмори

(1118 - 1181)

В 1185 году Данноуре Минамото

разгроми род Тайра

50.

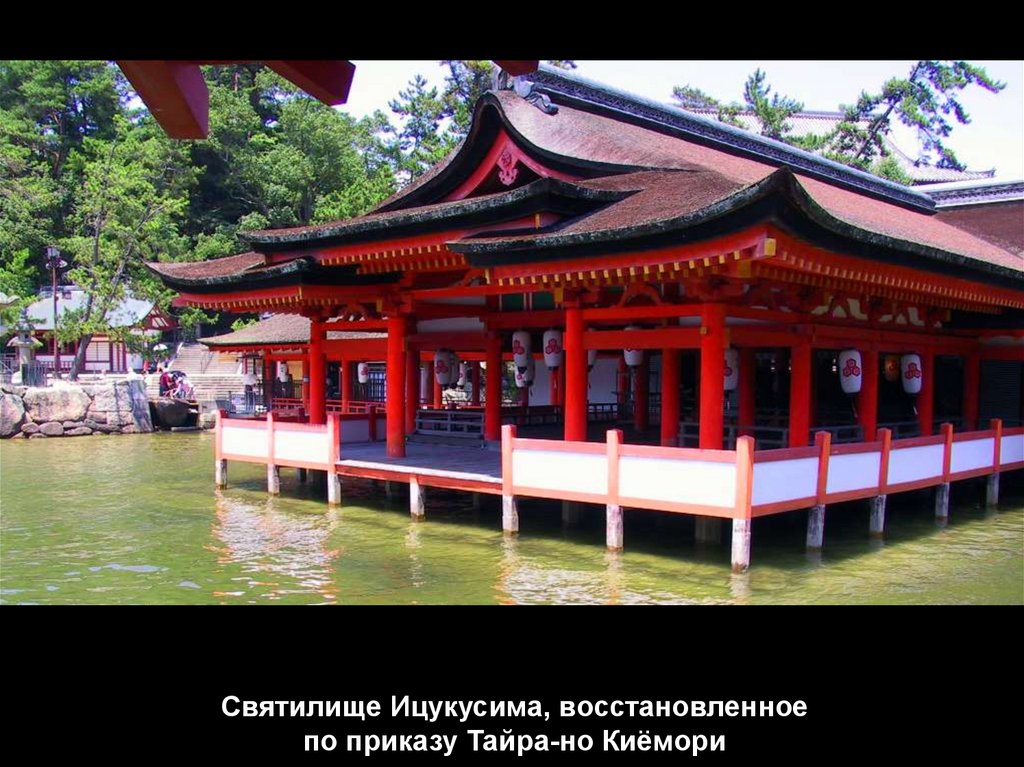

Святилище Ицукусима, восстановленноепо приказу Тайра-но Киёмори

51.

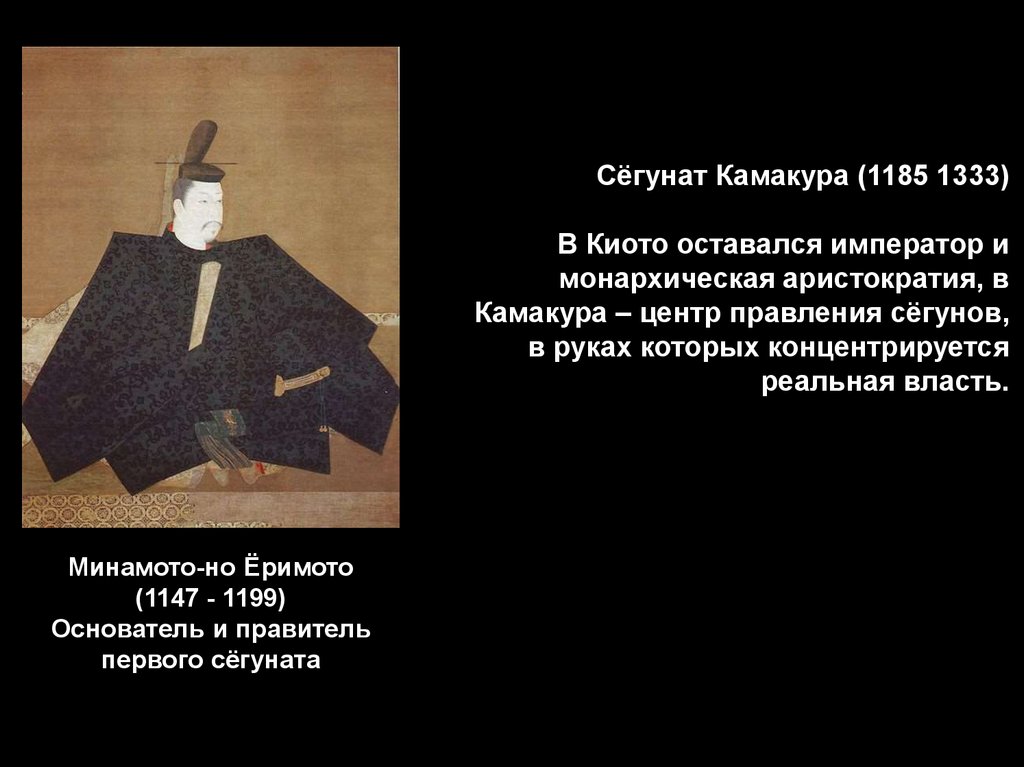

Сёгунат Камакура (1185 1333)В Киото оставался император и

монархическая аристократия, в

Камакура – центр правления сёгунов,

в руках которых концентрируется

реальная власть.

Минамото-но Ёримото

(1147 - 1199)

Основатель и правитель

первого сёгуната

52.

Святилище Минамото в Камакура.53.

Могила Минамото-но Ёримото в Камакура54.

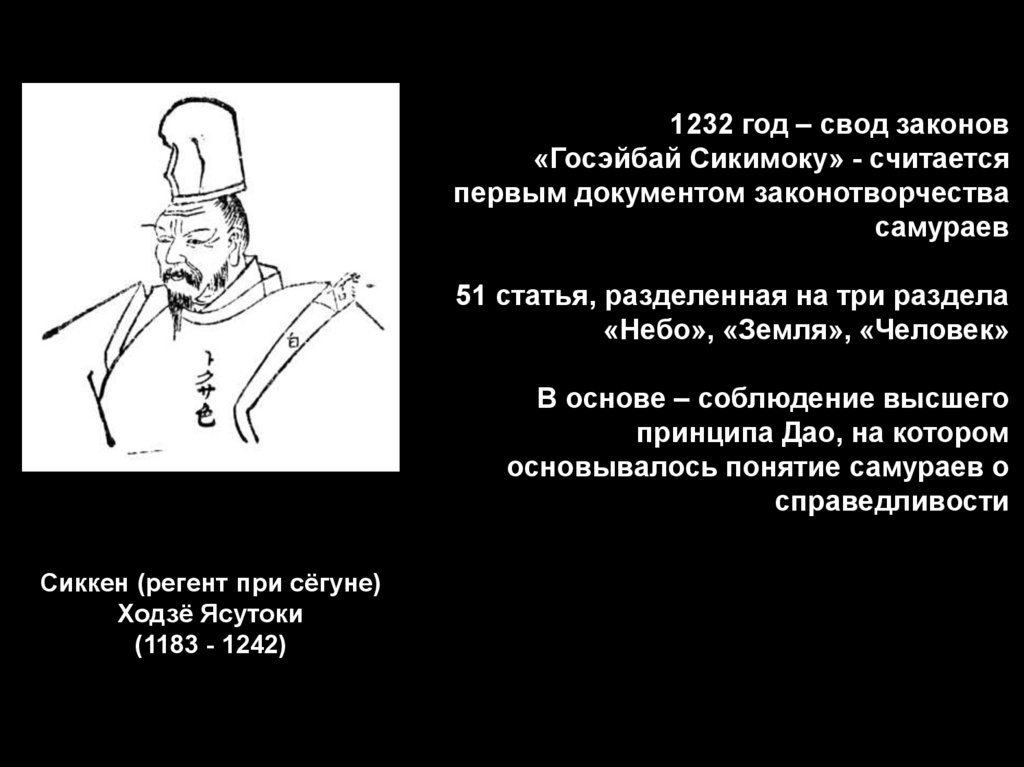

1232 год – свод законов«Госэйбай Сикимоку» - считается

первым документом законотворчества

самураев

51 статья, разделенная на три раздела

«Небо», «Земля», «Человек»

В основе – соблюдение высшего

принципа Дао, на котором

основывалось понятие самураев о

справедливости

Сиккен (регент при сёгуне)

Ходзё Ясутоки

(1183 - 1242)

55.

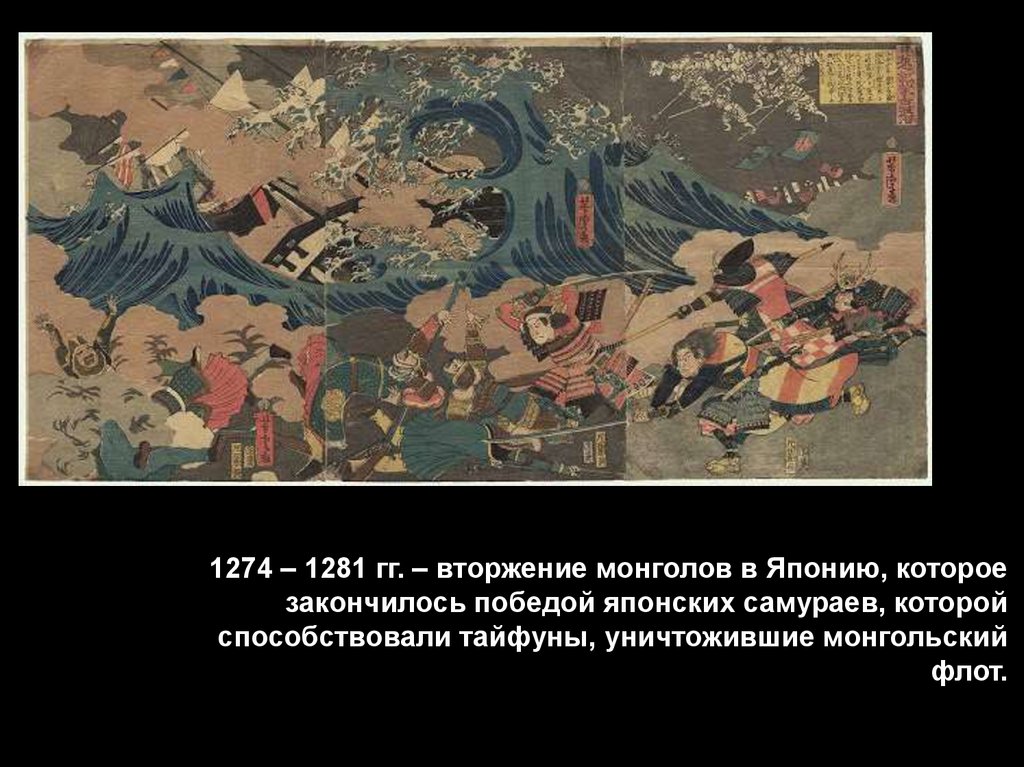

1274 – 1281 гг. – вторжение монголов в Японию, котороезакончилось победой японских самураев, которой

способствовали тайфуны, уничтожившие монгольский

флот.

56.

В литературе расцвет жанра гунки – военныеэпопеи

Наиболее популярная – «Повесть о доме

Тайра»

Сочетание различных жанров, наиболее

влиятельное произведение японской

литературы, образец для множества

подражаний.

Ключевая идея произведения – бренность

земного бытия и кармическое воздаяние

57.

В отзвуке колоколов, оглашавших пределыГиона

Бренность деяний земных обрела

непреложность закона.

Разом поблекла листва на деревьях сяра в час

успенья—

Неотвратимо грядёт увяданье, сменяя

цветенье.

Так же недолог был век закосневших во зле и

гордыне —

Снам быстротечных ночей уподобились многие

ныне.

Сколько могучих владык, беспощадных, не

ведавших страха,

Ныне ушло без следа — горстка ветром

влекомого праха!

Вступление к «Повести о доме Тайра»

Перевод Александра Долина

58.

«Записки от скуки» (1330 - 1332)в жанре дзуйхицу.

«Когда весь день праздно сидишь

против тушечницы и для чего-то

записываешь всякую всячину, что

приходит на ум, бывает такое

напишешь – с ума можно сойти»

Ёсида Кэнко

(1283 - 1350)

59.

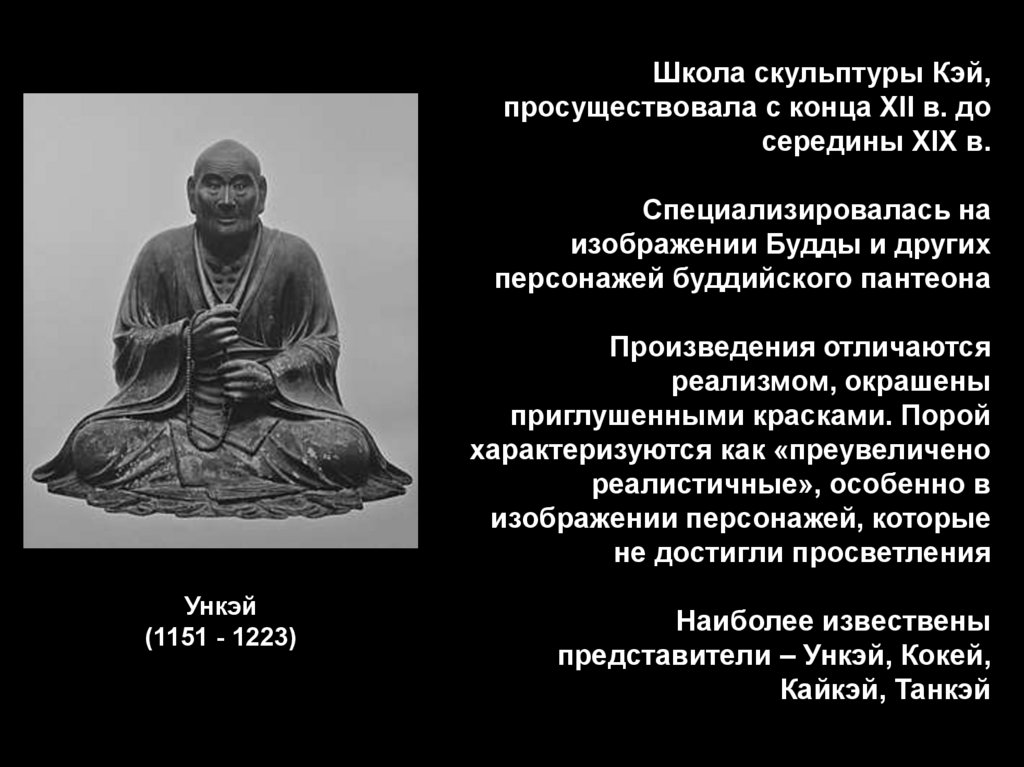

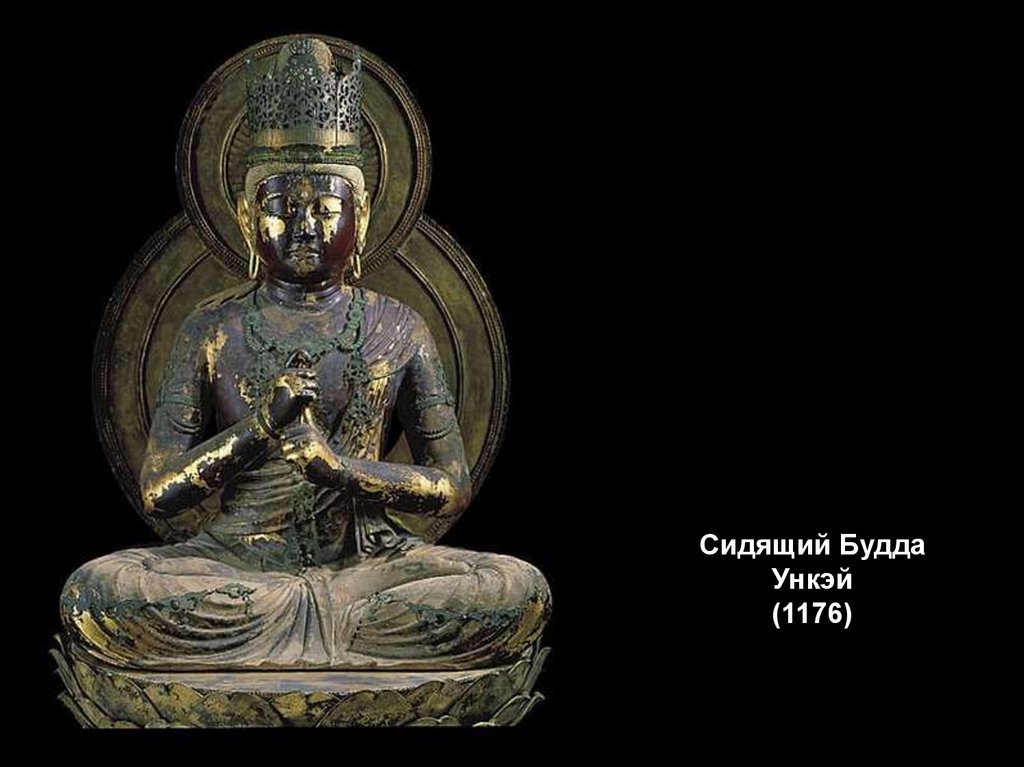

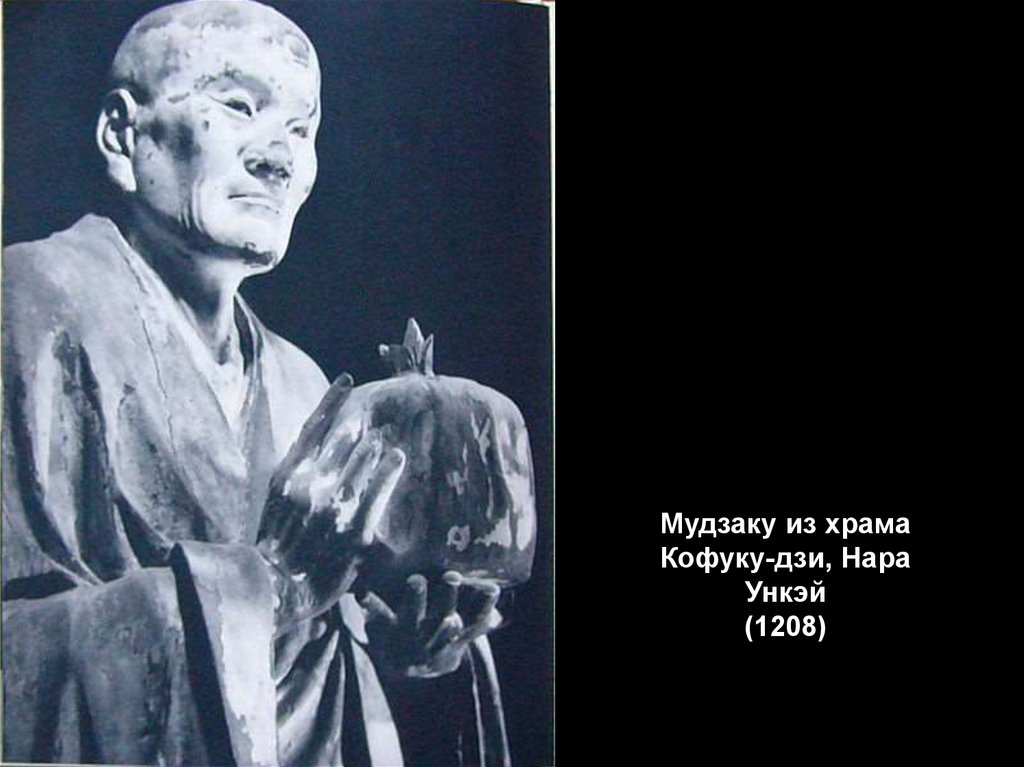

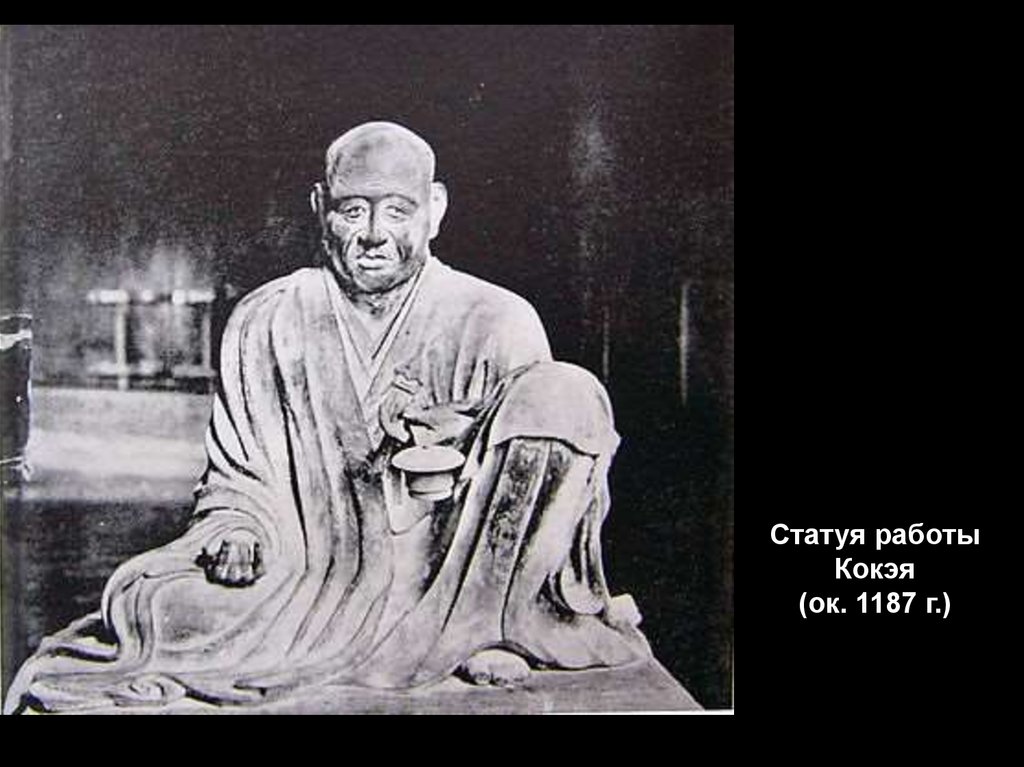

Школа скульптуры Кэй,просуществовала с конца XII в. до

середины XIX в.

Специализировалась на

изображении Будды и других

персонажей буддийского пантеона

Произведения отличаются

реализмом, окрашены

приглушенными красками. Порой

характеризуются как «преувеличено

реалистичные», особенно в

изображении персонажей, которые

не достигли просветления

Ункэй

(1151 - 1223)

Наиболее извествены

представители – Ункэй, Кокей,

Кайкэй, Танкэй

60.

Сидящий БуддаУнкэй

(1176)

61.

Мудзаку из храмаКофуку-дзи, Нара

Ункэй

(1208)

62.

Статуя работыКокэя

(ок. 1187 г.)

63.

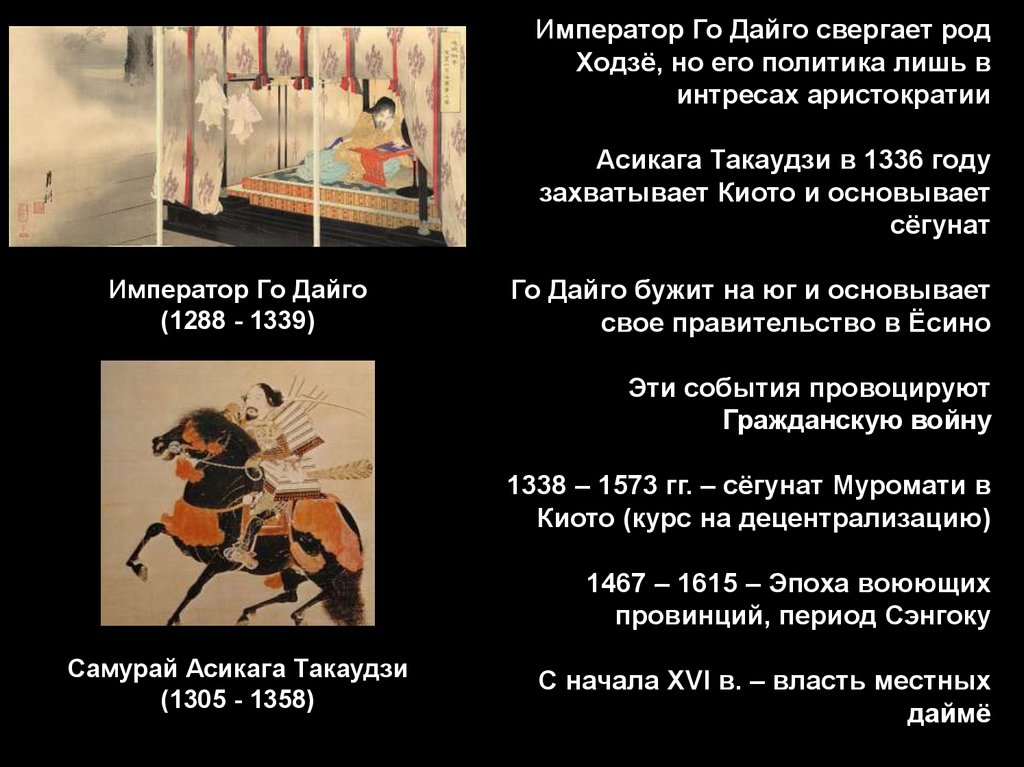

Император Го Дайго свергает родХодзё, но его политика лишь в

интресах аристократии

Асикага Такаудзи в 1336 году

захватывает Киото и основывает

сёгунат

Император Го Дайго

(1288 - 1339)

Го Дайго бужит на юг и основывает

свое правительство в Ёсино

Эти события провоцируют

Гражданскую войну

1338 – 1573 гг. – сёгунат Муромати в

Киото (курс на децентрализацию)

1467 – 1615 – Эпоха воюющих

провинций, период Сэнгоку

Самурай Асикага Такаудзи

(1305 - 1358)

С начала XVI в. – власть местных

даймё

64.

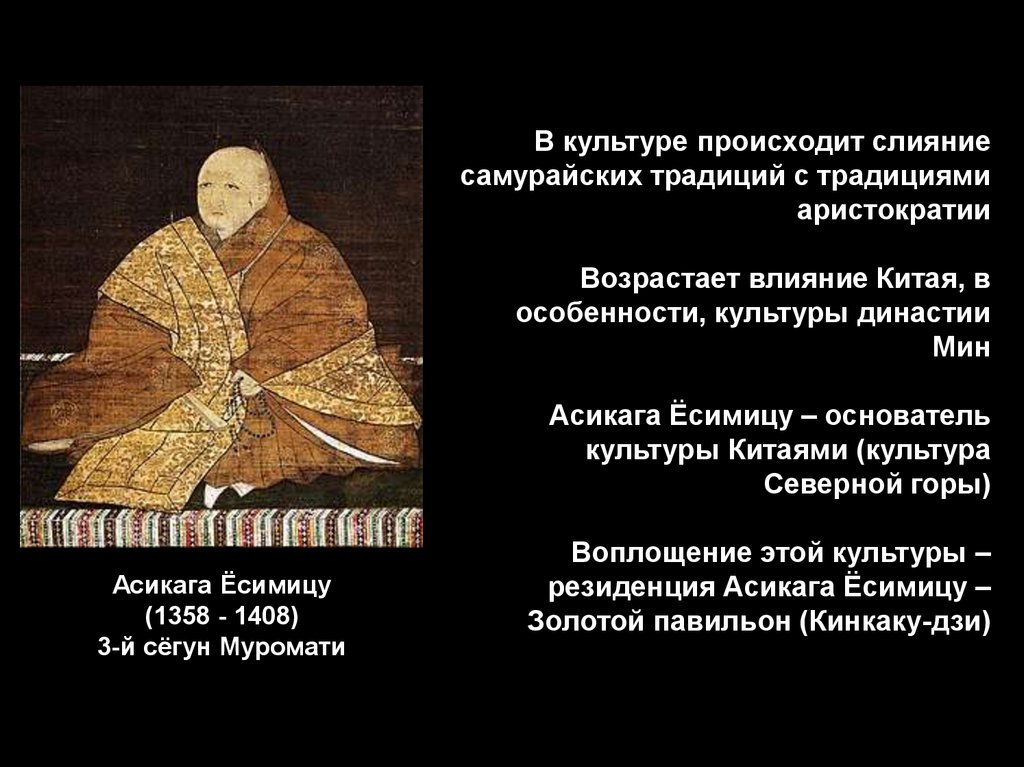

В культуре происходит слияниесамурайских традиций с традициями

аристократии

Возрастает влияние Китая, в

особенности, культуры династии

Мин

Асикага Ёсимицу – основатель

культуры Китаями (культура

Северной горы)

Асикага Ёсимицу

(1358 - 1408)

3-й сёгун Муромати

Воплощение этой культуры –

резиденция Асикага Ёсимицу –

Золотой павильон (Кинкаку-дзи)

65.

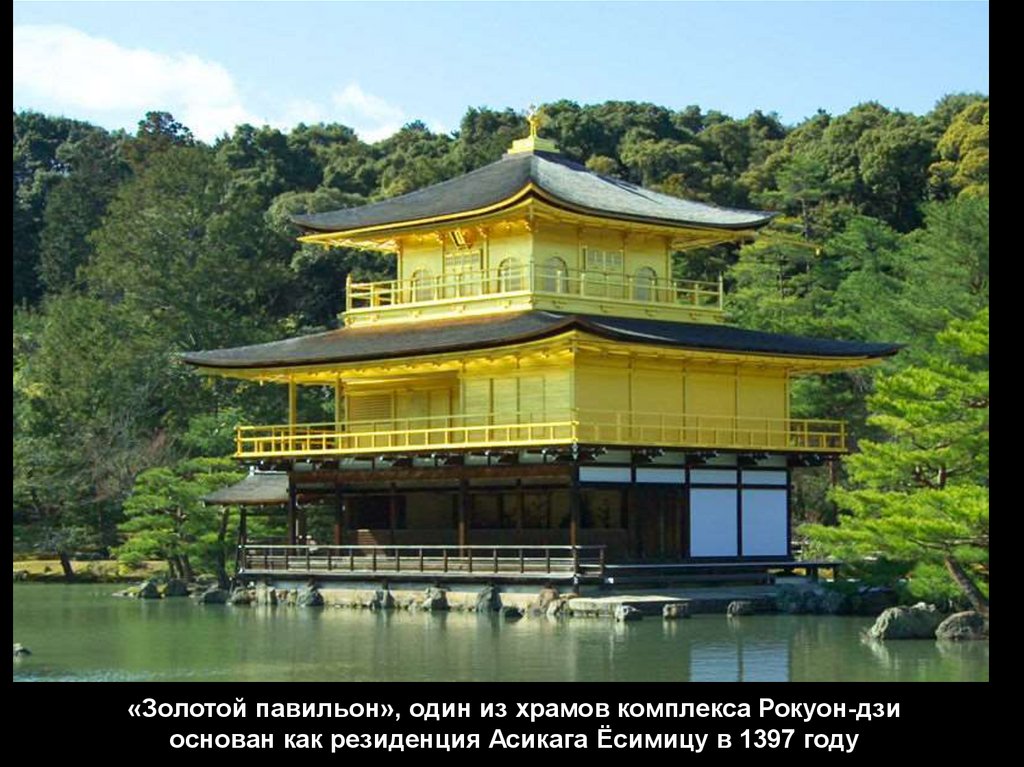

«Золотой павильон», один из храмов комплекса Рокуон-дзиоснован как резиденция Асикага Ёсимицу в 1397 году

66.

Китайский феникс на крыше «Золотого павильона»67.

«Золотой павильон» зимой68.

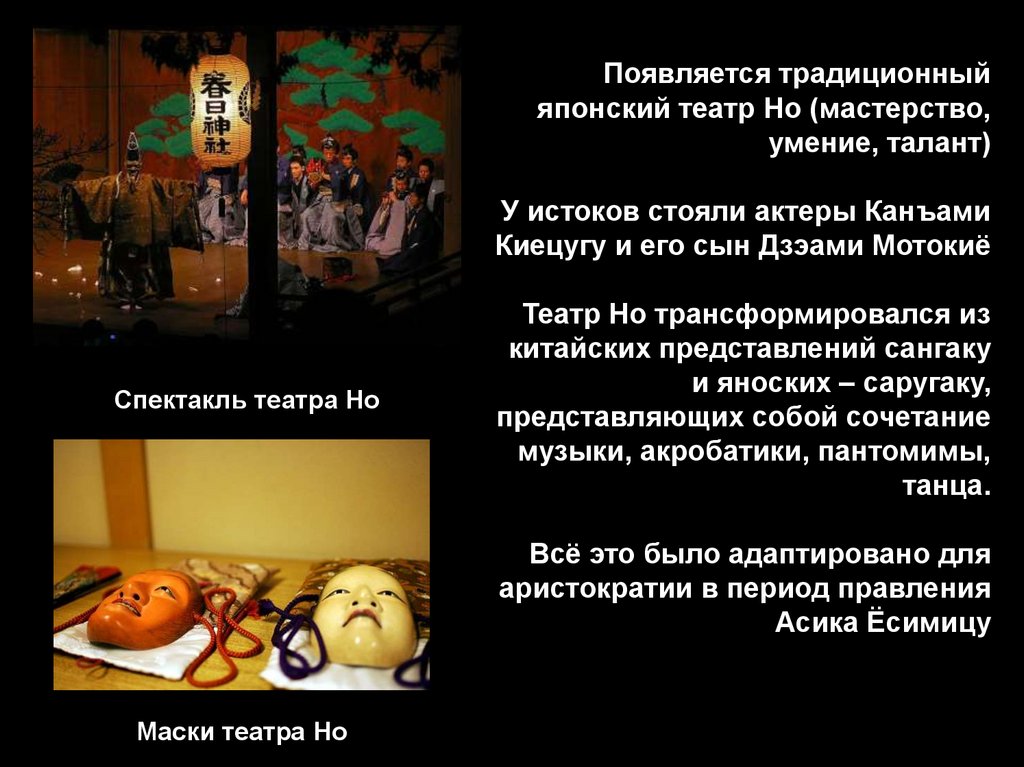

Появляется традиционныйяпонский театр Но (мастерство,

умение, талант)

У истоков стояли актеры Канъами

Киецугу и его сын Дзэами Мотокиё

Спектакль театра Но

Театр Но трансформировался из

китайских представлений сангаку

и яноских – саругаку,

представляющих собой сочетание

музыки, акробатики, пантомимы,

танца.

Всё это было адаптировано для

аристократии в период правления

Асика Ёсимицу

Маски театра Но

69.

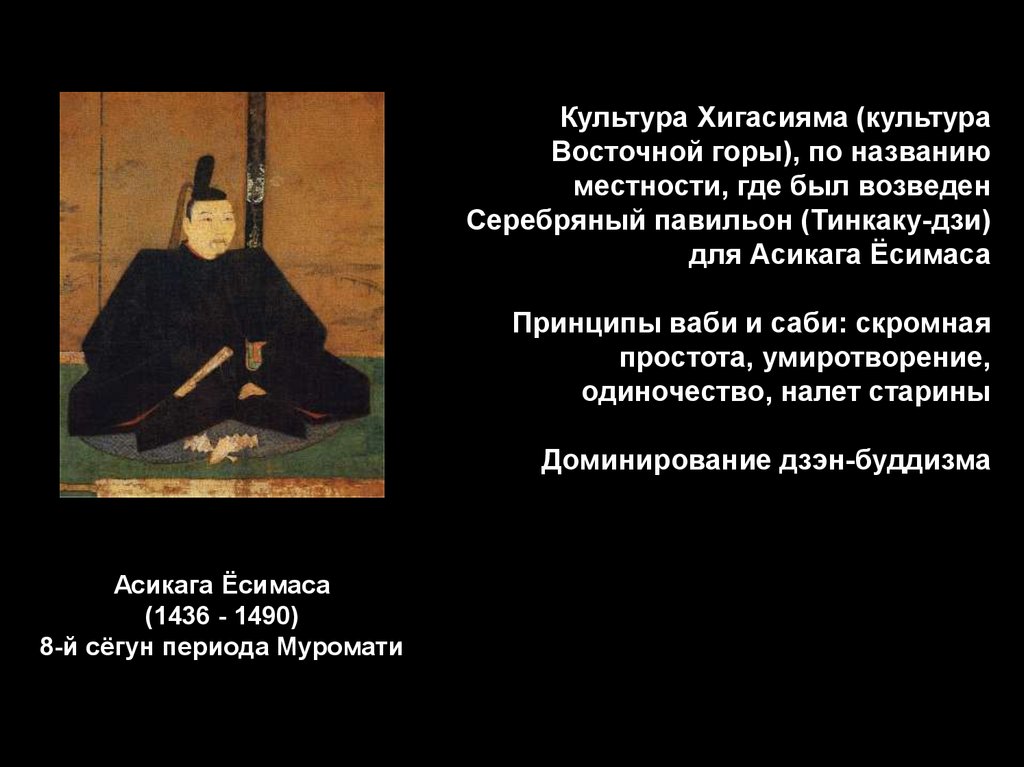

Культура Хигасияма (культураВосточной горы), по названию

местности, где был возведен

Серебряный павильон (Тинкаку-дзи)

для Асикага Ёсимаса

Принципы ваби и саби: скромная

простота, умиротворение,

одиночество, налет старины

Доминирование дзэн-буддизма

Асикага Ёсимаса

(1436 - 1490)

8-й сёгун периода Муромати

70.

«Серебряный павильон» (Гинкаку-дзи), построен в 1483 году, Киото71.

«Серебряный павильон» зимой72.

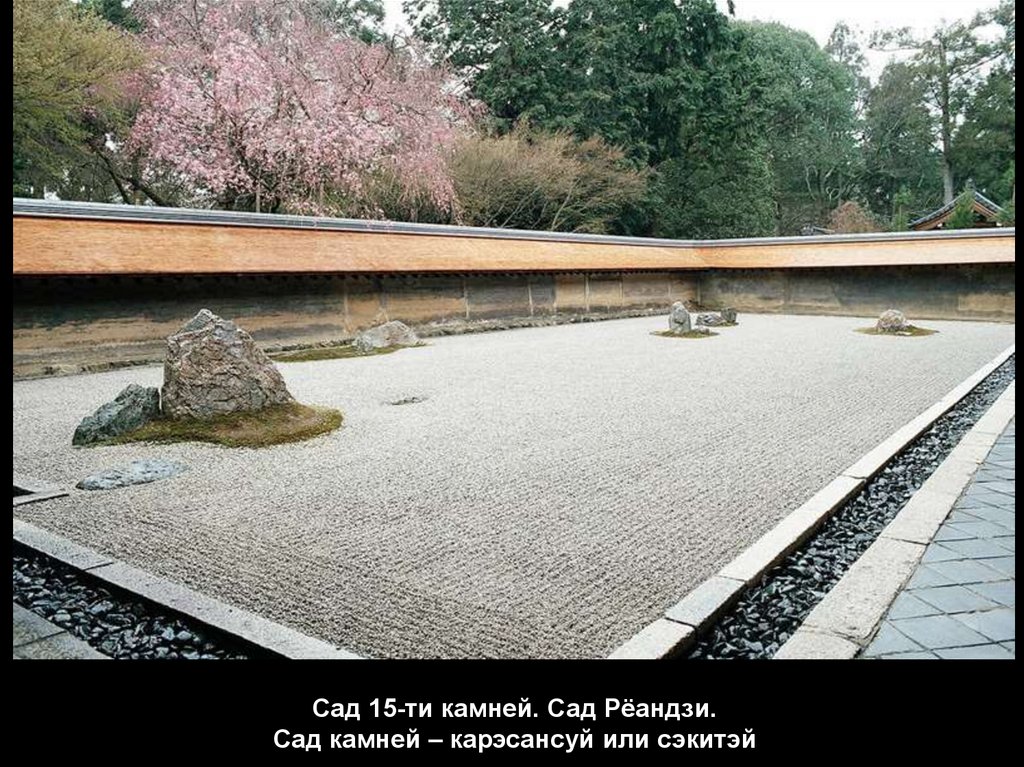

Сад 15-ти камней. Сад Рёандзи.Сад камней – карэсансуй или сэкитэй

73.

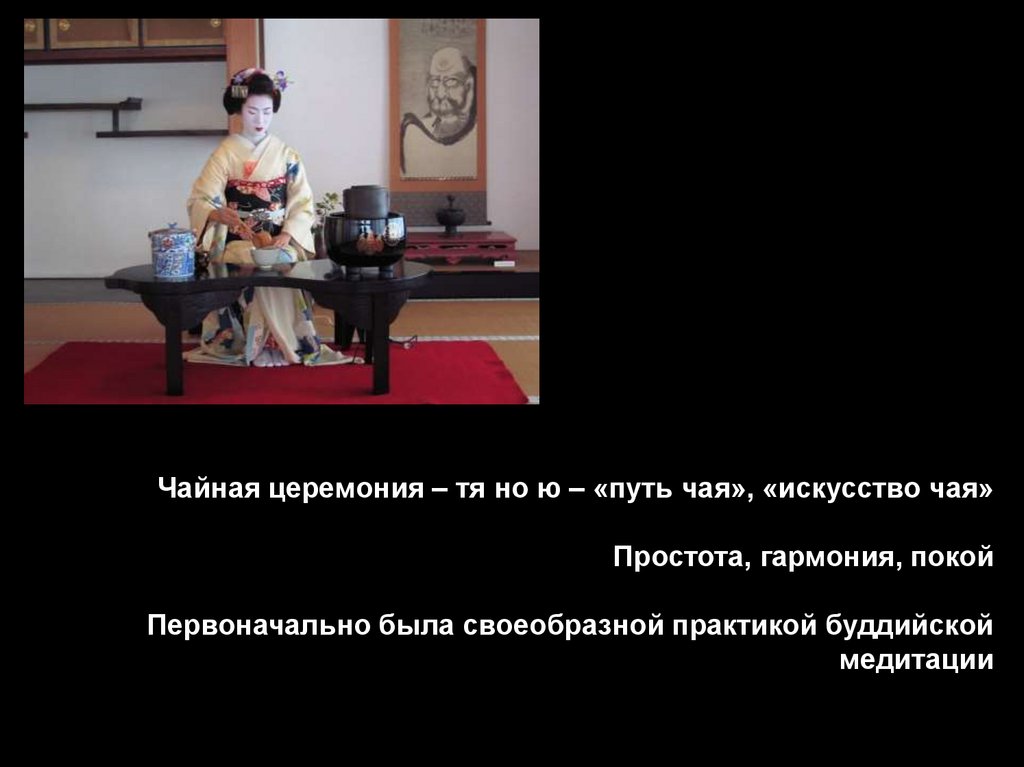

Чайная церемония – тя но ю – «путь чая», «искусство чая»Простота, гармония, покой

Первоначально была своеобразной практикой буддийской

медитации

74.

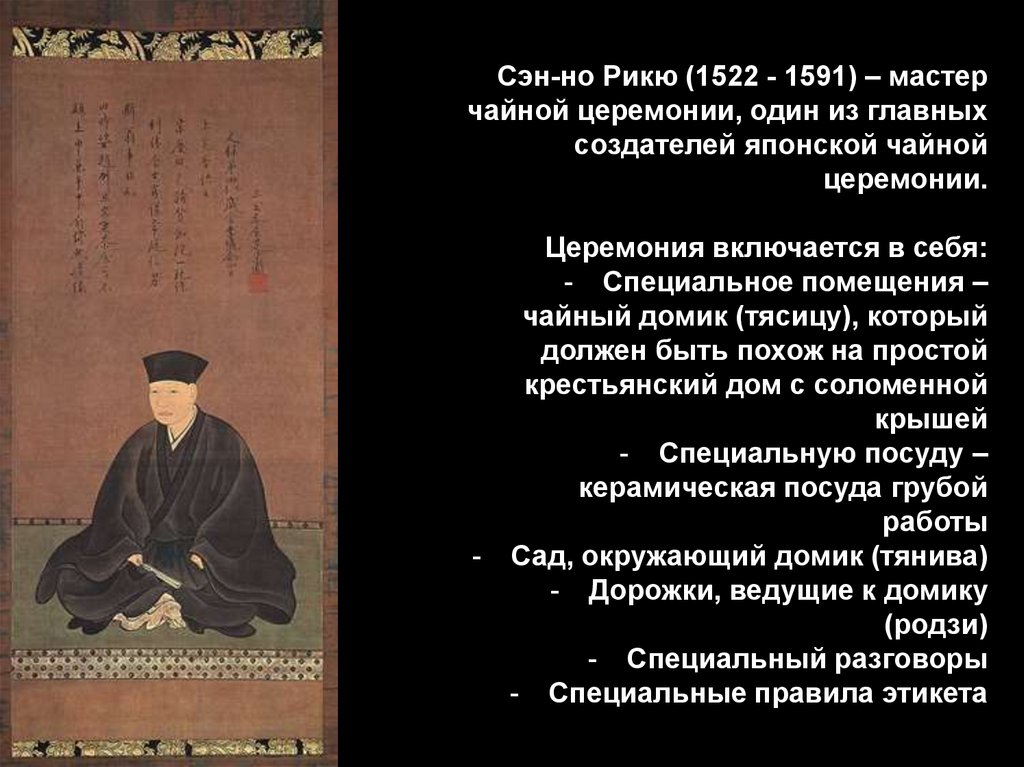

Сэн-но Рикю (1522 - 1591) – мастерчайной церемонии, один из главных

создателей японской чайной

церемонии.

Церемония включается в себя:

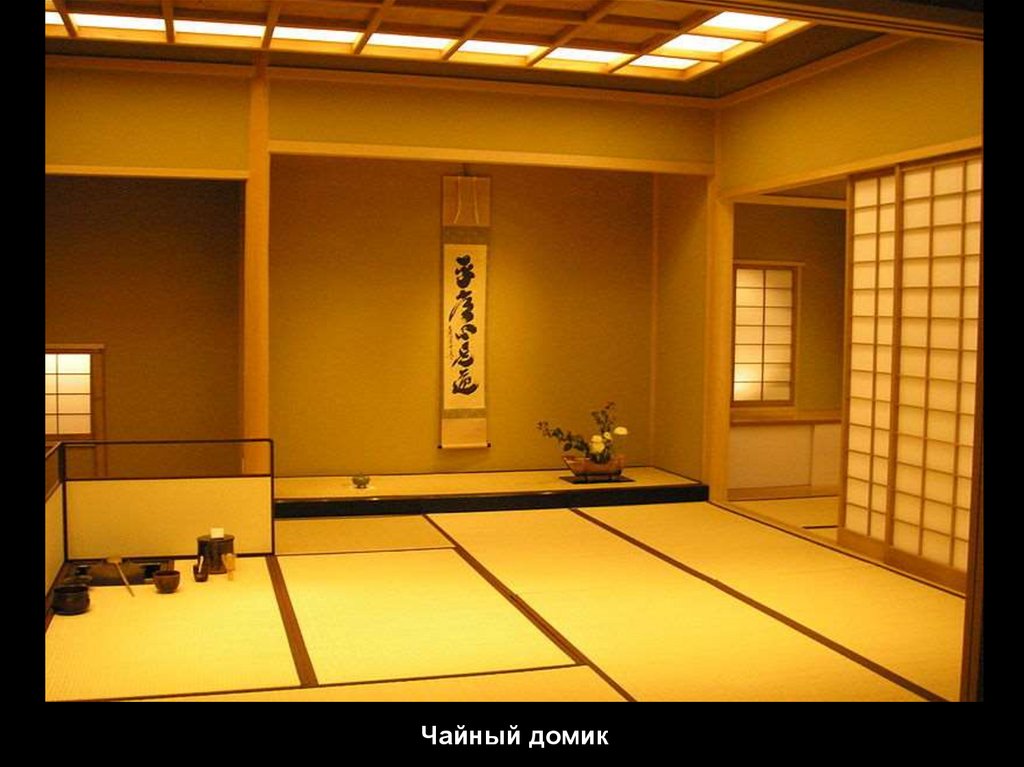

- Специальное помещения –

чайный домик (тясицу), который

должен быть похож на простой

крестьянский дом с соломенной

крышей

- Специальную посуду –

керамическая посуда грубой

работы

- Сад, окружающий домик (тянива)

- Дорожки, ведущие к домику

(родзи)

- Специальный разговоры

- Специальные правила этикета

75.

Чайный домик и сад вокруг него76.

Чайный домик77.

Кодо (искусство ароматов) – «путь благовоний»Традиционное японское искусство составления

ароматов

Тодо – соревнование по угадыванию ароматов

78.

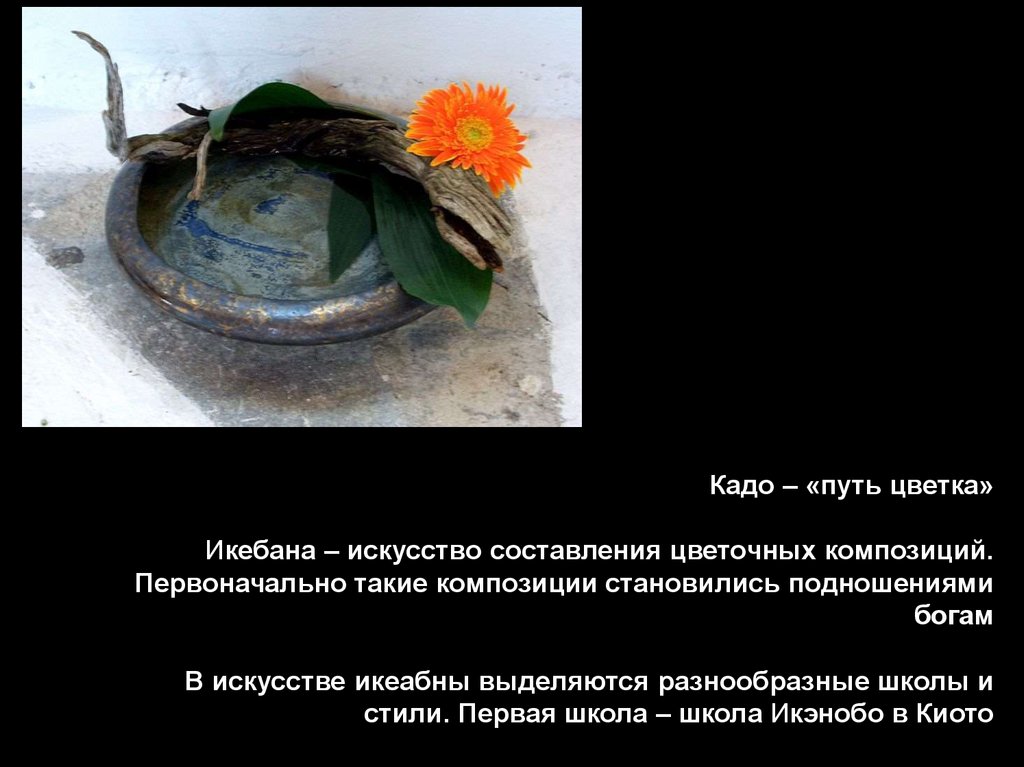

Кадо – «путь цветка»Икебана – искусство составления цветочных композиций.

Первоначально такие композиции становились подношениями

богам

В искусстве икеабны выделяются разнообразные школы и

стили. Первая школа – школа Икэнобо в Киото

79.

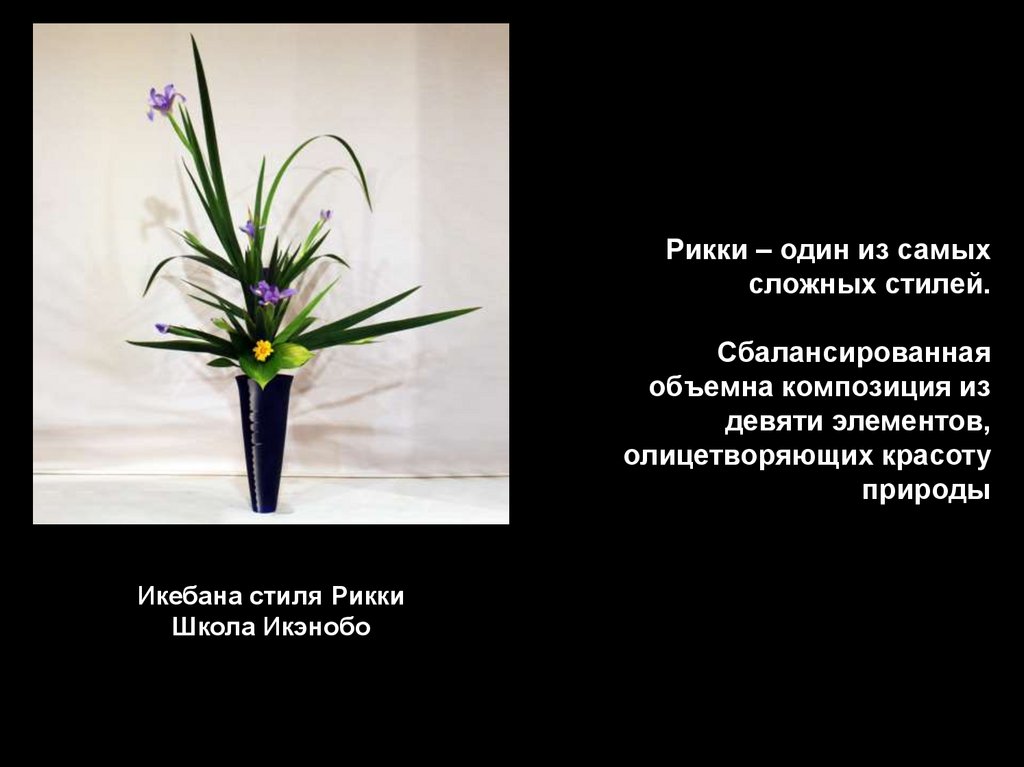

Рикки – один из самыхсложных стилей.

Сбалансированная

объемна композиция из

девяти элементов,

олицетворяющих красоту

природы

Икебана стиля Рикки

Школа Икэнобо

80.

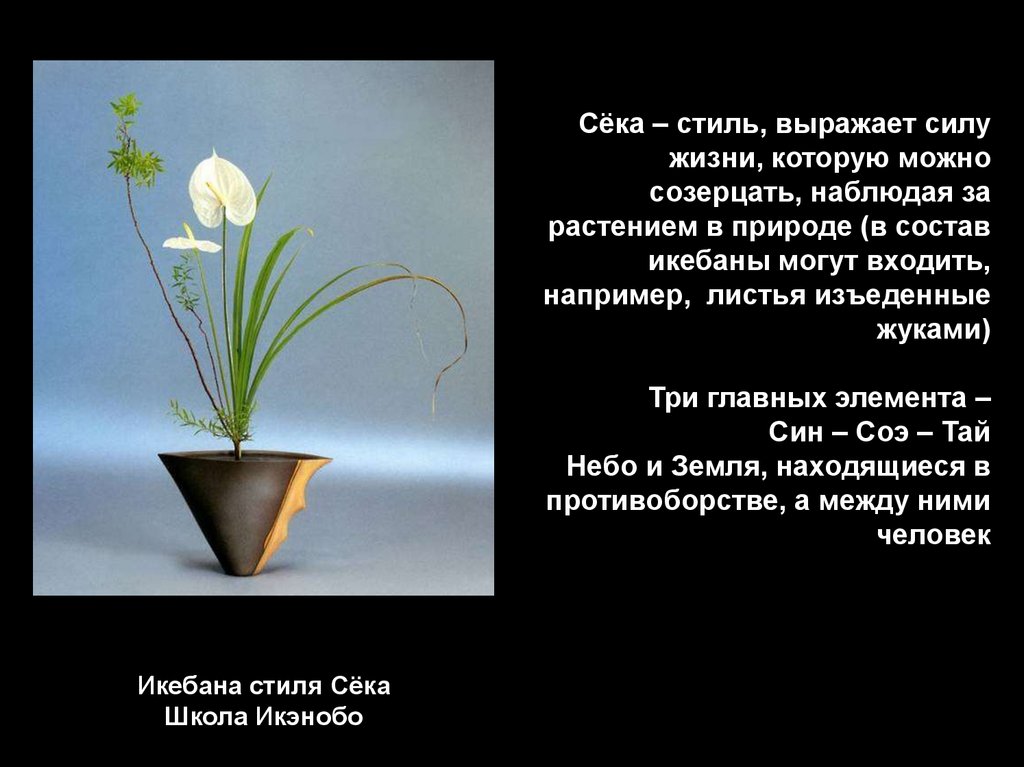

Сёка – стиль, выражает силужизни, которую можно

созерцать, наблюдая за

растением в природе (в состав

икебаны могут входить,

например, листья изъеденные

жуками)

Три главных элемента –

Син – Соэ – Тай

Небо и Земля, находящиеся в

противоборстве, а между ними

человек

Икебана стиля Сёка

Школа Икэнобо

81.

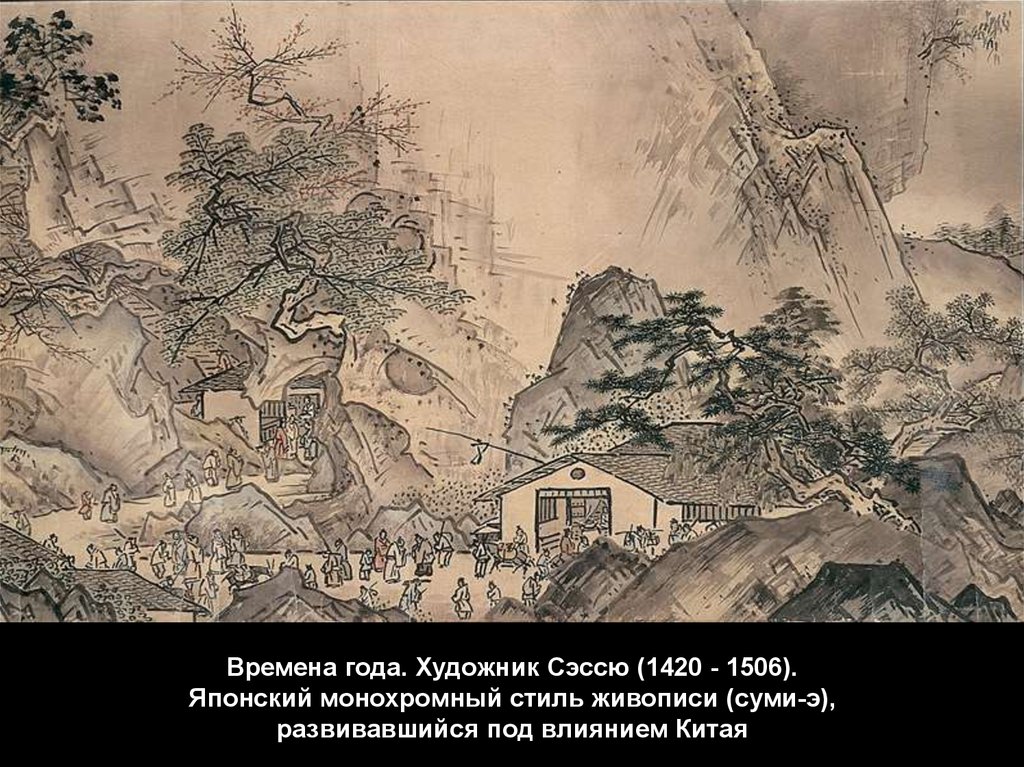

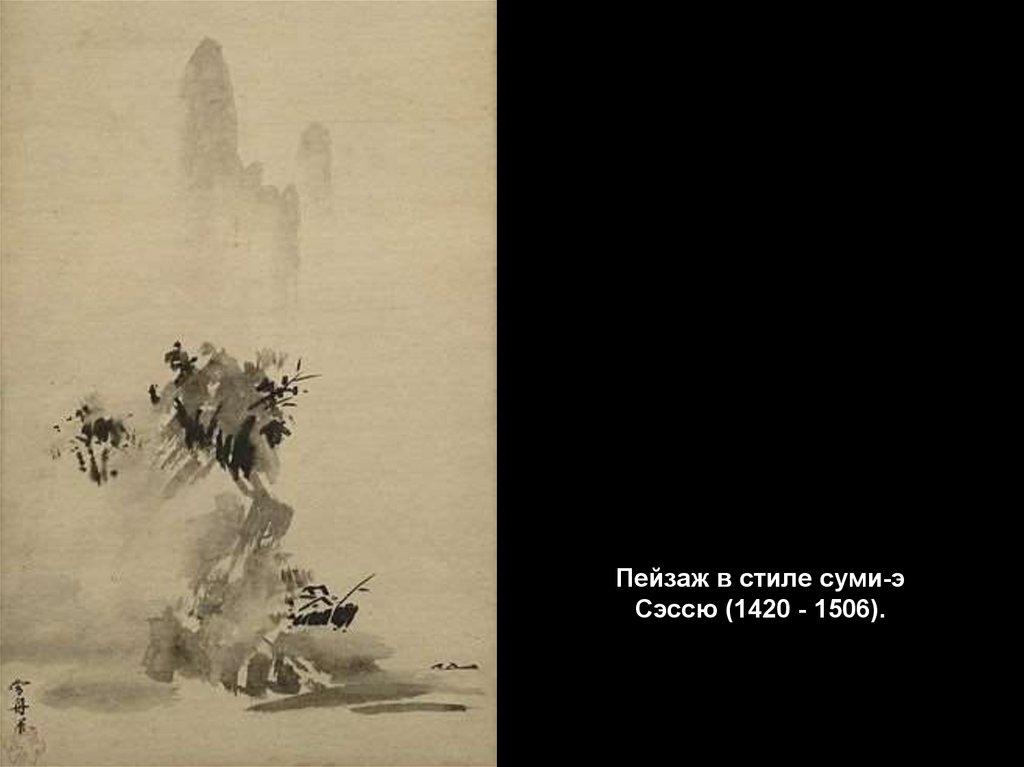

Времена года. Художник Сэссю (1420 - 1506).Японский монохромный стиль живописи (суми-э),

развивавшийся под влиянием Китая

82.

Пейзаж в стиле суми-эСэссю (1420 - 1506).

83.

С XVI века – контакты севропейцами

1543 г. – на о. Танэгасима

привезли огнестрельное оружие

1549 г. – иезуит Франциск

Ксаверий занккомит японцев с

христианством

Создается «Общество Иисуса» в

Нагасаки, своеобразное

японское «окно в Европу»

84.

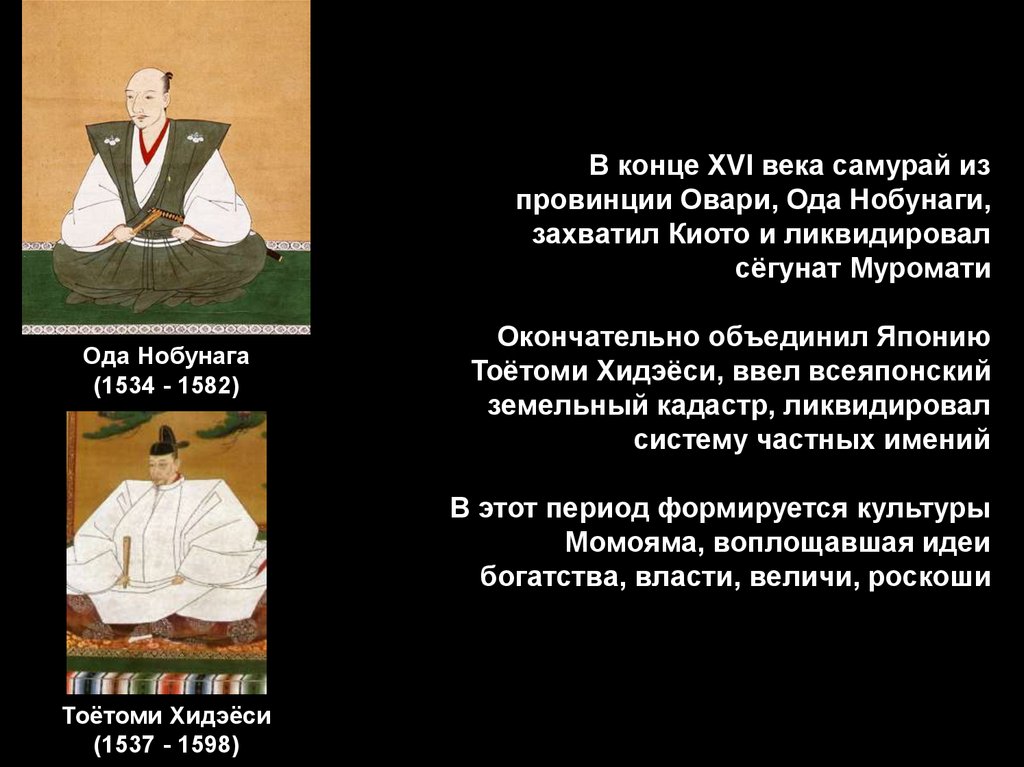

В конце XVI века самурай изпровинции Овари, Ода Нобунаги,

захватил Киото и ликвидировал

сёгунат Муромати

Ода Нобунага

(1534 - 1582)

Окончательно объединил Японию

Тоётоми Хидэёси, ввел всеяпонский

земельный кадастр, ликвидировал

систему частных имений

В этот период формируется культуры

Момояма, воплощавшая идеи

богатства, власти, величи, роскоши

Тоётоми Хидэёси

(1537 - 1598)

85.

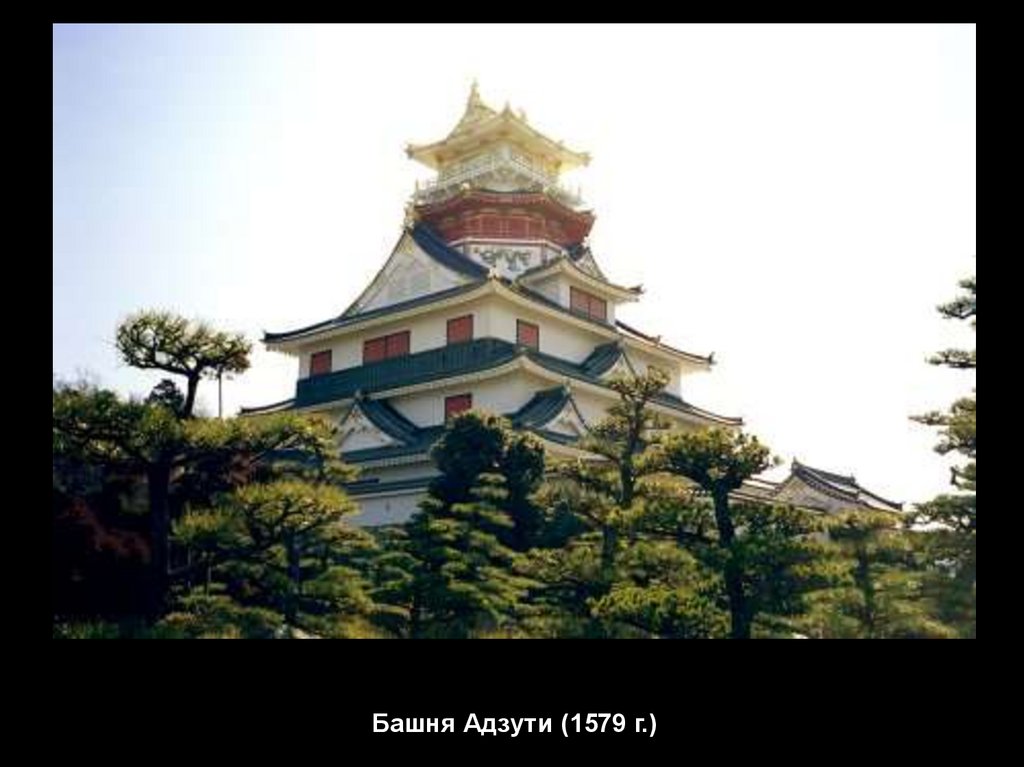

Башня Адзути (1579 г.)86.

Замок Момояма (замок Фусима) (1594 г.)87.

Замок Химэдзи (замок Белой цапли) (1601 - 1609)88.

Замок Химэдзи (замок Белой цапли) (1601 - 1609)89.

Птицы и цветы четырех времен года. Кано Эйтоку (1543 - 1590)Живописная школа Кано.

90.

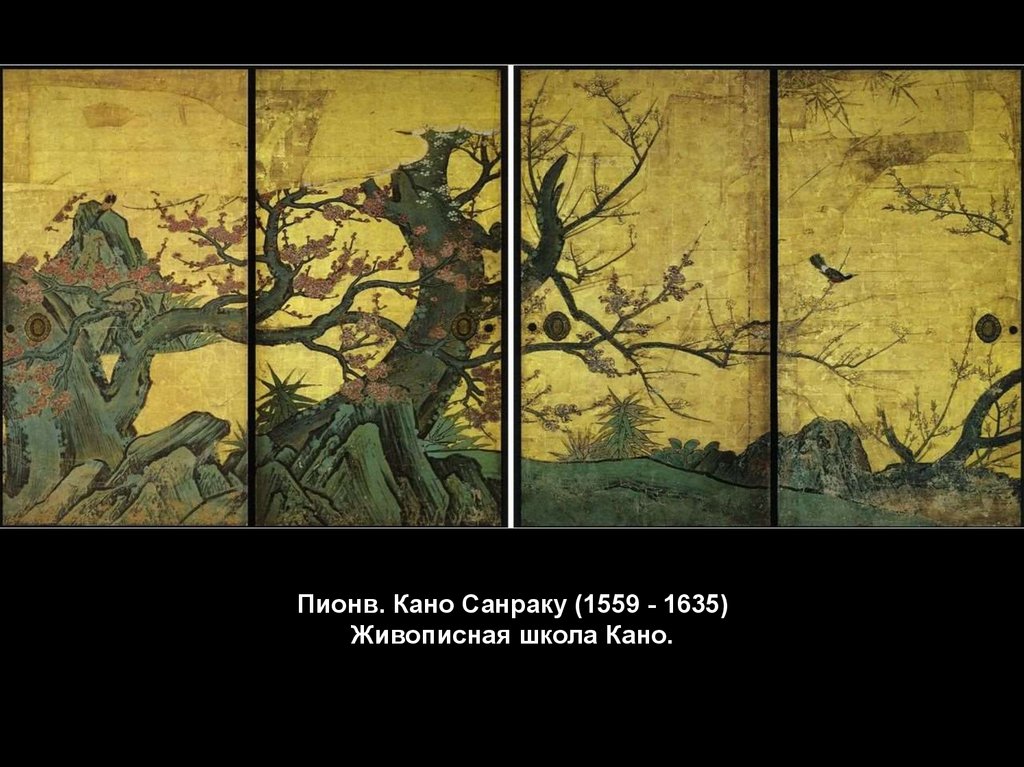

Пионв. Кано Санраку (1559 - 1635)Живописная школа Кано.

91.

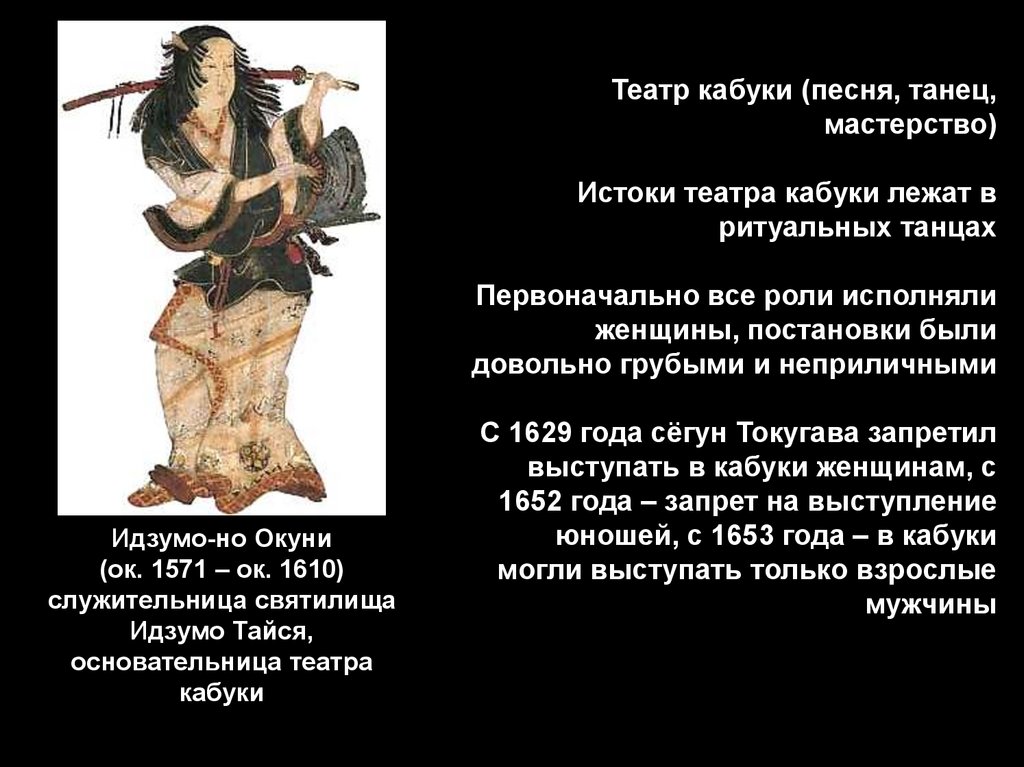

Театр кабуки (песня, танец,мастерство)

Истоки театра кабуки лежат в

ритуальных танцах

Первоначально все роли исполняли

женщины, постановки были

довольно грубыми и неприличными

Идзумо-но Окуни

(ок. 1571 – ок. 1610)

служительница святилища

Идзумо Тайся,

основательница театра

кабуки

С 1629 года сёгун Токугава запретил

выступать в кабуки женщинам, с

1652 года – запрет на выступление

юношей, с 1653 года – в кабуки

могли выступать только взрослые

мужчины

92.

Постановка театра кабуки93.

Постановка театра кабуки94.

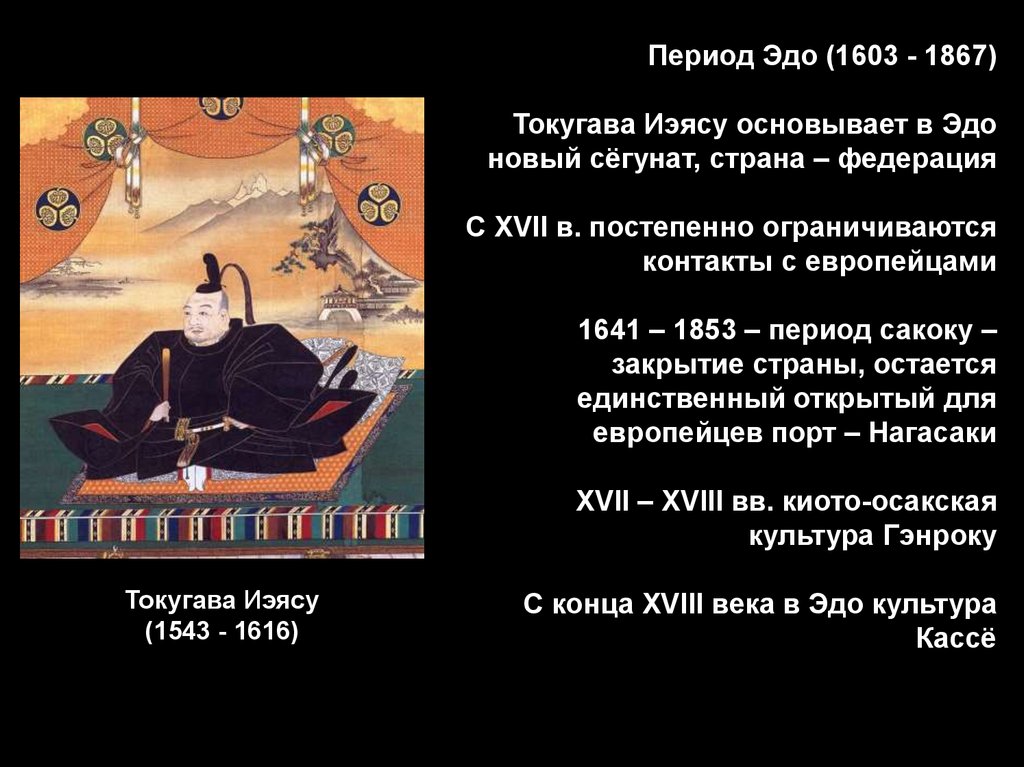

Период Эдо (1603 - 1867)Токугава Иэясу основывает в Эдо

новый сёгунат, страна – федерация

С XVII в. постепенно ограничиваются

контакты с европейцами

1641 – 1853 – период сакоку –

закрытие страны, остается

единственный открытый для

европейцев порт – Нагасаки

XVII – XVIII вв. киото-осакская

культура Гэнроку

Токугава Иэясу

(1543 - 1616)

С конца XVIII века в Эдо культура

Кассё

95.

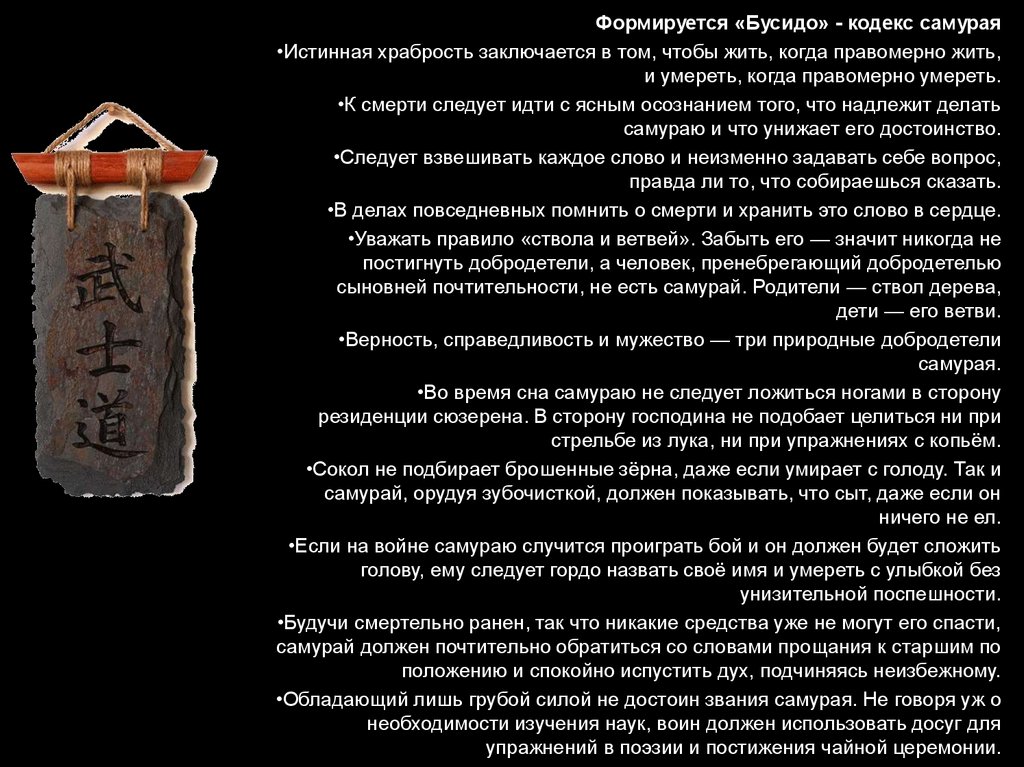

Формируется «Бусидо» - кодекс самурая•Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить,

и умереть, когда правомерно умереть.

•К смерти следует идти с ясным осознанием того, что надлежит делать

самураю и что унижает его достоинство.

•Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос,

правда ли то, что собираешься сказать.

•В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце.

•Уважать правило «ствола и ветвей». Забыть его — значит никогда не

постигнуть добродетели, а человек, пренебрегающий добродетелью

сыновней почтительности, не есть самурай. Родители — ствол дерева,

дети — его ветви.

•Верность, справедливость и мужество — три природные добродетели

самурая.

•Во время сна самураю не следует ложиться ногами в сторону

резиденции сюзерена. В сторону господина не подобает целиться ни при

стрельбе из лука, ни при упражнениях с копьём.

•Сокол не подбирает брошенные зёрна, даже если умирает с голоду. Так и

самурай, орудуя зубочисткой, должен показывать, что сыт, даже если он

ничего не ел.

•Если на войне самураю случится проиграть бой и он должен будет сложить

голову, ему следует гордо назвать своё имя и умереть с улыбкой без

унизительной поспешности.

•Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти,

самурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по

положению и спокойно испустить дух, подчиняясь неизбежному.

•Обладающий лишь грубой силой не достоин звания самурая. Не говоря уж о

необходимости изучения наук, воин должен использовать досуг для

упражнений в поэзии и постижения чайной церемонии.

96.

В XVII веке хайку превращается введущий жанр поэзии

Стихотворение из 17 слогов,

трехстишье

Парящих жаворонков выше

Я в небе отдохнуть присел, На самом гребне перевала

Старый пруд!

Прыгнула лягушка

Всплеск воды

Мацуо Басё

(1644 - 1694)

97.

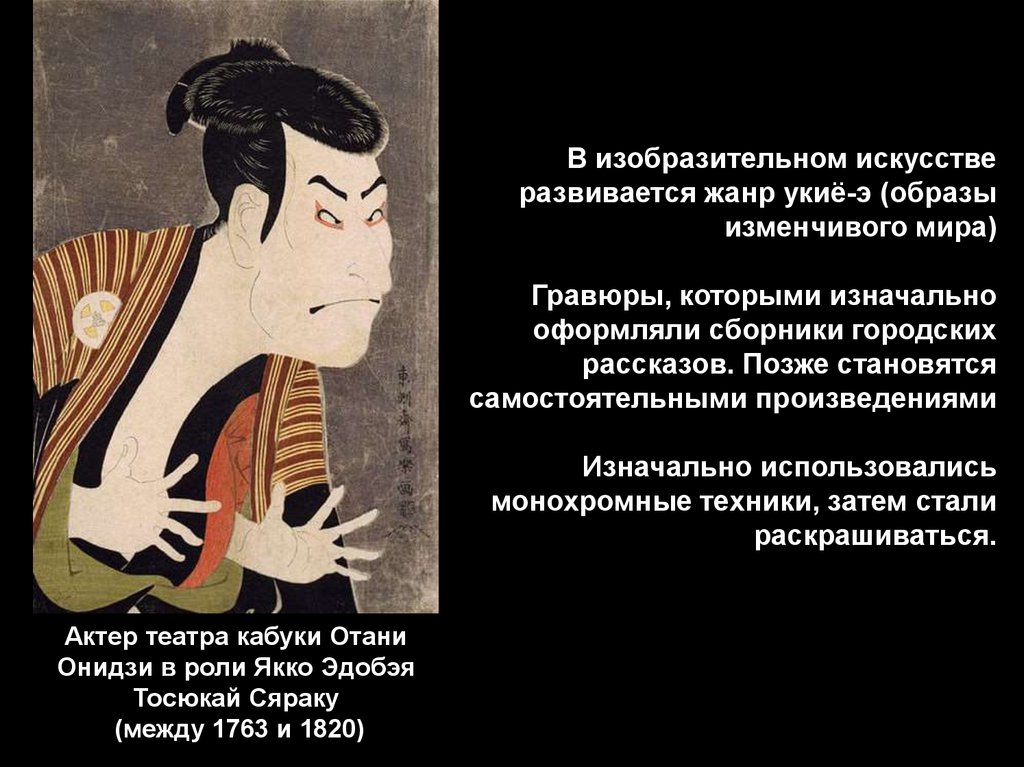

В изобразительном искусстверазвивается жанр укиё-э (образы

изменчивого мира)

Гравюры, которыми изначально

оформляли сборники городских

рассказов. Позже становятся

самостоятельными произведениями

Изначально использовались

монохромные техники, затем стали

раскрашиваться.

Актер театра кабуки Отани

Онидзи в роли Якко Эдобэя

Тосюкай Сяраку

(между 1763 и 1820)

98.

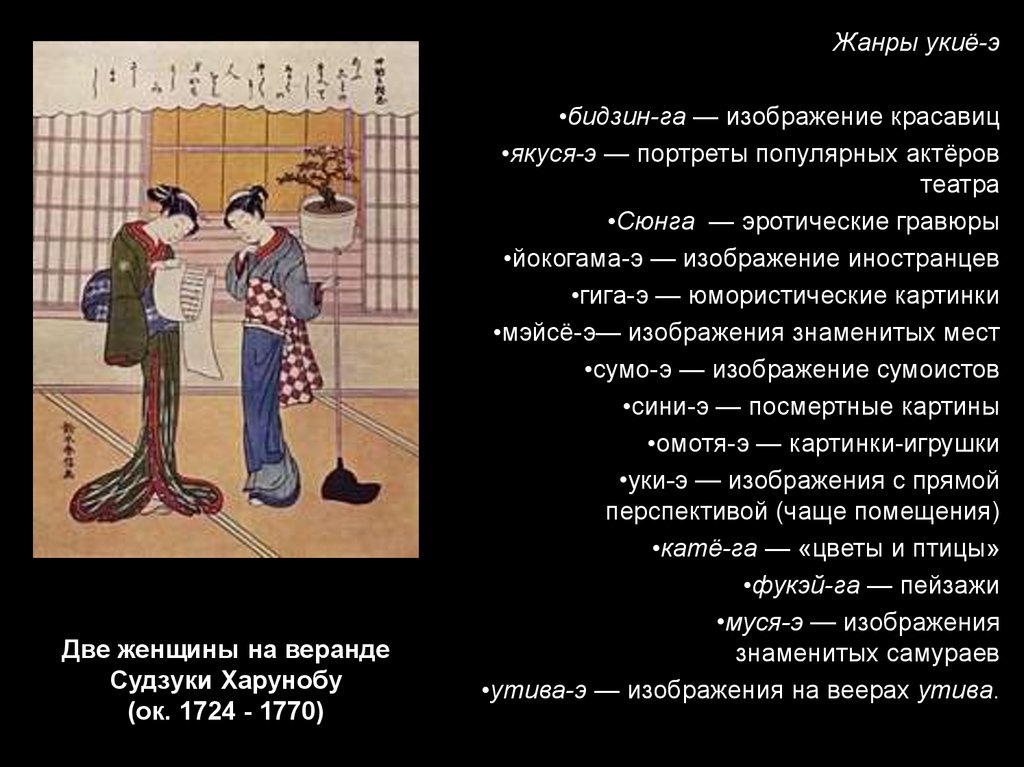

Жанры укиё-эДве женщины на веранде

Судзуки Харунобу

(ок. 1724 - 1770)

•бидзин-га — изображение красавиц

•якуся-э — портреты популярных актёров

театра

•Сюнга — эротические гравюры

•йокогама-э — изображение иностранцев

•гига-э — юмористические картинки

•мэйсё-э— изображения знаменитых мест

•сумо-э — изображение сумоистов

•сини-э — посмертные картины

•омотя-э — картинки-игрушки

•уки-э — изображения с прямой

перспективой (чаще помещения)

•катё-га — «цветы и птицы»

•фукэй-га — пейзажи

•муся-э — изображения

знаменитых самураев

•утива-э — изображения на веерах утива.

99.

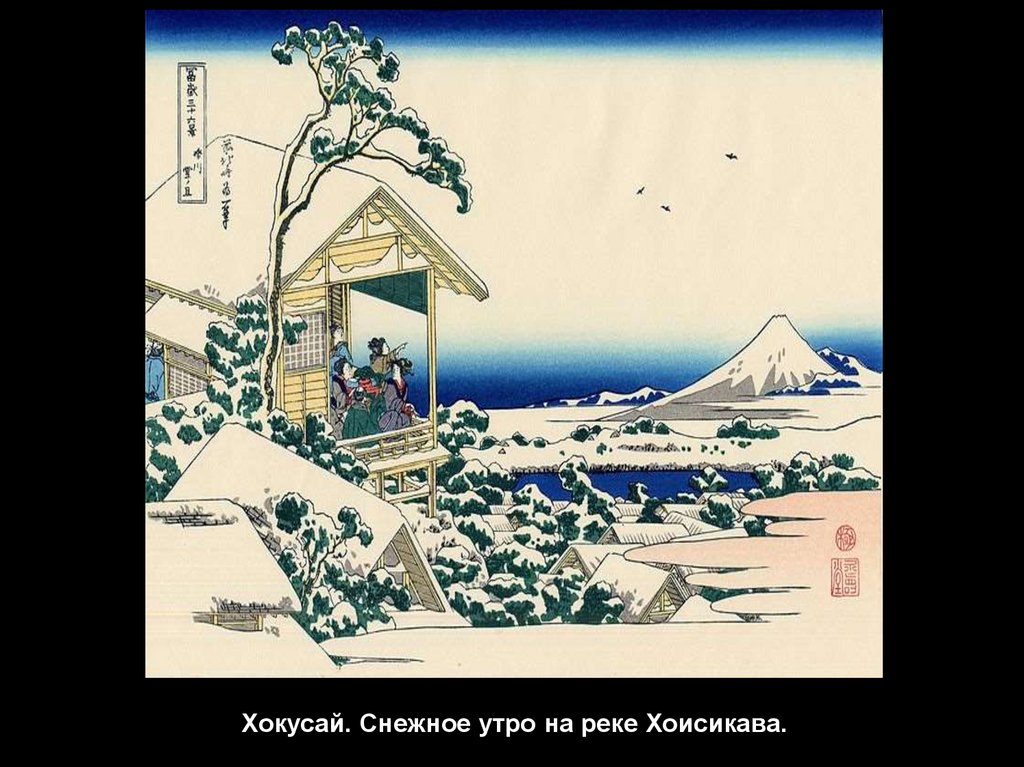

Кацусики Хокусай(1760 - 1849)

Большая волна в Канагаве

36 видов Фудзи (цикл гравюр 1830 г.)

100.

Хокусай. Снежное утро на реке Хоисикава.101.

Утагава Хиросигэ(1797 - 1858)

Гравюра из серии «100 видо Эдо»

(1856 - 1858)

102.

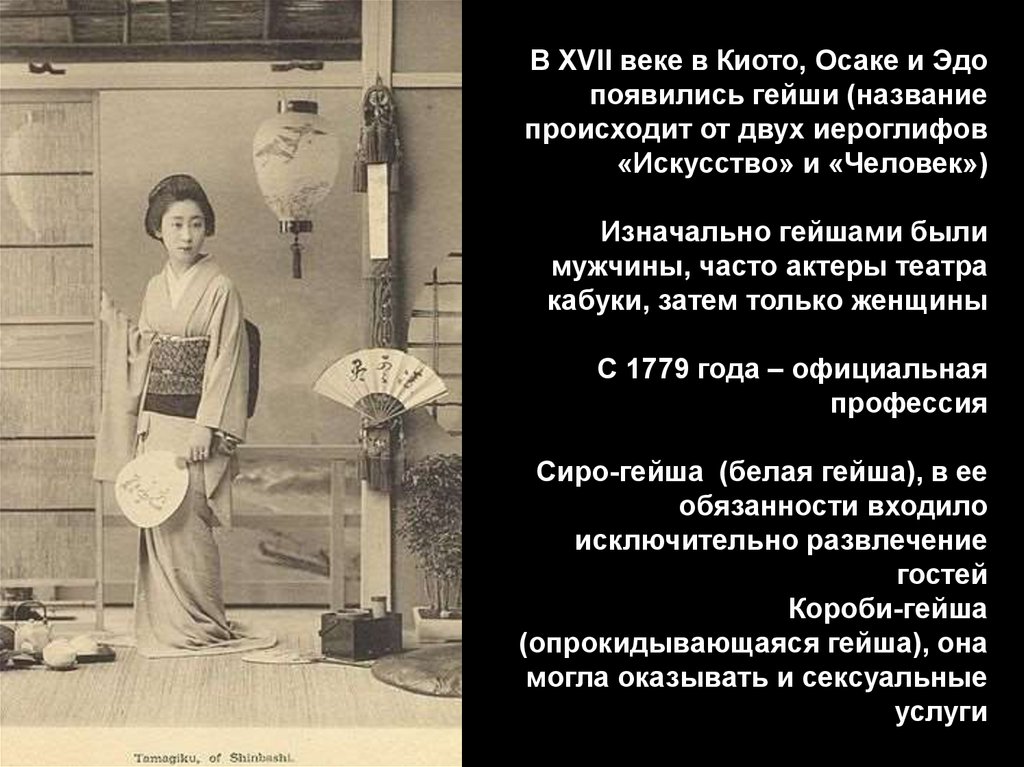

В XVII веке в Киото, Осаке и Эдопоявились гейши (название

происходит от двух иероглифов

«Искусство» и «Человек»)

Изначально гейшами были

мужчины, часто актеры театра

кабуки, затем только женщины

С 1779 года – официальная

профессия

Сиро-гейша (белая гейша), в ее

обязанности входило

исключительно развлечение

гостей

Короби-гейша

(опрокидывающаяся гейша), она

могла оказывать и сексуальные

услуги

103.

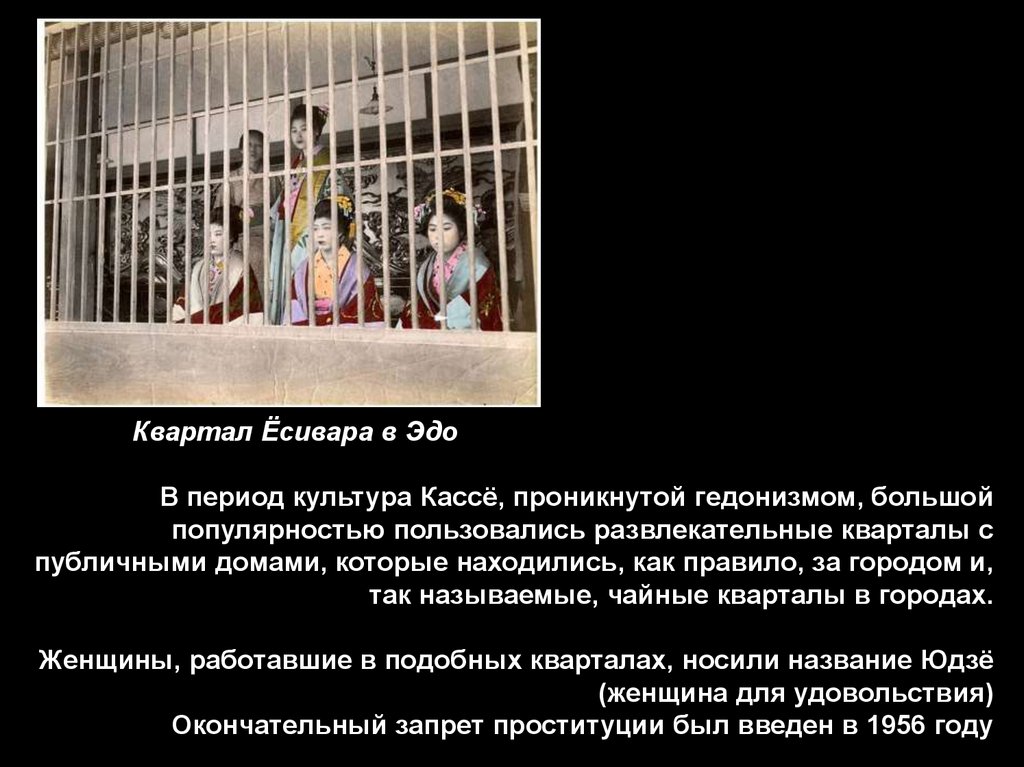

Квартал Ёсивара в ЭдоВ период культура Кассё, проникнутой гедонизмом, большой

популярностью пользовались развлекательные кварталы с

публичными домами, которые находились, как правило, за городом и,

так называемые, чайные кварталы в городах.

Женщины, работавшие в подобных кварталах, носили название Юдзё

(женщина для удовольствия)

Окончательный запрет проституции был введен в 1956 году

104.

В Эдо процветал кукольныйтеатр – бунраку.

В представлении соединялся

театр кукол, а также народные

песни и сказы под аккомпанемент

сямисэна

Культурология

Культурология