Похожие презентации:

Сестринский уход за детьми с бронхиальной астмой. Сестринский уход за детьми с железодефицитной анемией (тема 7)

1.

ТЕМА 7: «Сестринский уход за детьмис бронхиальной астмой. Сестринский

уход за детьми с железодефицитной

анемией»

27.04.2024г

2.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – это хроническое заболевание, основе которого лежит

хроническое аллергическое воспаление бронхов, проявляющееся приступами

затрудненного дыхания (преимущественно на выдохе) в результате обратимой

диффузной обструкции, обусловленной спазмом гладкой мускулатуры бронхов,

гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов.

3.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Причинные факторы развития бронхиальной астмы:

1. Наследственная предрасположенность к аллергии.

Дети, родители которых страдают аллергическими заболеваниями (бронхиальной

астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, экземой, крапивницей,

отеком Квинке), имеют более высокий риск развития астмы уже в первые годы

жизни (25% - если один из родителей страдает аллергическим заболеванием и 50% если аллергические болезни отмечаются у отца и матери).

2. Ненаследственные факторы риска возникновения бронхиальной астмы:

- воздействие неблагоприятных экологических и профессиональных факторов на

организм матери и плода, а после рождения – на организм ребенка.

- нерациональное питание и высокий уровень аллергенной нагрузки на организм

ребенка (ксенобиотики, увеличение частоты искусственного вскармливания)

- респираторные инфекции,

- курение, в том числе и пассивное.

4.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Клиническая картина.

В течении заболевания выделяют периоды

обострения и ремиссии.

Клиническими проявлениями астмы

являются эпизодически возникающие

приступы удушья, кашля, одышки, чувство

стеснения в груди, свистящие хрипы, более

выраженные при выдохе.

Типичному приступу удушья предшествует

период предвестников, который длится от

нескольких часов до 2-3 суток. Он

характеризуется появлением беспокойства,

раздражительности или психической

депрессии. Нарушается сон. Нередко

отмечаются чихание, зуд в носу,

заложенность и серозные выделения из носа,

навязчивый сухой кашель, головная боль.

5.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.• Приступ удушья чаще развивается ночью. Появляются ощущение нехватки воздуха, чувство сдавления в груди,

выраженная экспираторная одышка. Вдох становится коротким, выдох медленный (в 2-4 раза длиннее вдоха),

сопровождается громкими свистящими хрипами, слышными на расстоянии.

• Маленькие дети испуганы, мечутся в постели. Дети старшего возраста принимают вынужденное положение: сидят

наклонившись вперед, опираясь локтями на колени. Лицо бледное, с синюшным оттенком, покрыто холодным потом. В

дыхании участвует вспомогательная мускулатура. Шейные вены набухшие. Больного беспокоит кашель с трудноотделяемой,

вязкой, густой мокротой. Грудная клетка находится в положении максимального вдоха. При перкуссии определяется

коробочный звук. Аускультативно на фоне ослабленного дыхания выслушивается большое количество сухих или влажных

хрипов. Тоны сердца приглушены, характерна тахикардия. В конце приступа выделяется густая мокрота.

• В раннем детском возрасте обструктивный синдром часто возникает на фоне респираторной инфекции и склонен к

рецидивированию. Отек и гиперсекреция преобладают над бронхоспазмом, поэтому приступ удушья развивается

относительно мед-ленно, протекает более продолжительно и тяжело.

Течение:

• Легкое - приступообразный кашель, эпизоды затрудненного дыхания или приступы удушья редкие (1-2 раза в месяц), легко

купируются. В период ремиссии состояние ребенка удовлетворительное, показатели функции внешнего дыхания (ФВД) в

пределах возрастной нормы.

• Средней тяжести - приступы повторяются 3-4 раза в месяц, протекают с умеренным нарушением ФВД и кровообращения

(тахикардия, приглушение тонов сердца). Клиническая ремиссия неполная и длится менее трех месяцев.

• Тяжелое - несколько раз в неделю или ежедневно развиваются длительные приступы удушья. ФВД значительно снижена. В

период ремиссии сохраняются признаки дыхательной недостаточности (одышка, тахикардия, эмфизема).

• Если приступ не удается купировать в течение 6-8 ч, развивается астматическое состояние. Нарастают признаки

дыхательной недостаточности, усиливается эмфизема, выслушивается множество сухих и/или влажных хрипов. В

последующем дыхание становится резко ослабленным, исчезают хрипы в легких ("немое" легкое). При прогрессировании

процесса развивается гипоксемическая кома: состояние больного крайне тяжелое, сознание отсутствует, отмечаются

генерализованный цианоз, редкое поверхностное дыхание, гипотония и падение сердечной деятельности.

6.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Постприступный период.

Слабость, сонливость, заторможенность. Аускультативная картина исчезает в

течении нескольких дней. Если при медленном форсированном выдохе

слышны сухие хрипы, то проходимость полностью не восстановлена.

Это свидетельствует о продолжающемся воспалении в бронхах и

необходимости проведения лечения.

Ремиссия:

- Спонтанная ( у мальчиков подросткового возраста снижение синтеза Ig E и

увеличение синтеза тестостерона)

- Фармакологическая;

- Полная

- Неполная (В межприступный период больной чувствует себя здоровым, но

при исследовании функции внешнего дыхания могут выявляться признаки

скрытого бронхоспазма)

7.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Осложнения

- Асфиксические состояния,

- острая сердечно-сосудистая недостаточность,

- Ателектаз легкого,

- пневмония,

- пневмоторакс,

- бронхоэктазы,

- эмфизема,

- деформация грудной клетки.

8.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Критерии диагностики:

1. Анамнез ( наследственность, аллергические заболевания у ребенка, приступы)

2. Клиника

3.В анализах крови характерны повышенное содержание эозинофилов, умеренный лейкоцитоз.

4. Эозинофилия секретов (носового, конъюнктивального, бронхиального). В мокроте обнаруживаются

спирали Куршмана (слепки слизи).

5. Биохимическое исследование крови - повышение уровня IgE.

6. Исследование газов крови выявляет снижение парциального давления кислорода и углекислого газа. В

случае тяжелого бронхоспазма содержание углекислого газа может повышаться.

7. Prick-тест (в межприступный период проводят скарификационные кожные пробы для выявления

специфического аллергена)

8. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) у детей старше 5 лет.

- пневмотахиметрия, при которой сравниваются показатели форсированного вдоха и выдоха за одну

секунду;

- пикфлоуметрия, определяющая пиковую объемную скорость выдоха за 1 с;

- компьютерная флоуметрия, позволяющая получить кривую "поток-объем" форсированного выдоха

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ).

9. При необходимости - провокационные пробы (ингаляционная, назальная, пищевая).

9.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.Лечение.

Бронхиальную астму нельзя вылечить, но можно контролировать.

1) разобщение контакта с причинно-значимым аллергеном;

2) воздействие на хроническое аллергическое воспаление бронхов

(базисная терапия);

3) проведение мероприятий по купированию приступа астмы.

Выбор медикаментозного лечения осуществляется с учетом тяжести

течения и периода заболевания индивидуально для каждого больного.

Рекомендуется "ступенчатый" подход, в основе которого лежит

увеличение количества и частоты приема лекарственных средств по мере

возрастания тяжести течения.

10.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМАОснову базисной терапии составляет длительное проведение противовоспалительного лечения.

Медикаментозное лечение проводится под контролем функции внешнего дыхания.

В качестве базисных средств применяют:

1) недокромил натрия (тайлед);

2) кромогликат натрия (интал, кромолин натрия);

3) ингаляционные кортикостероиды ИКС (бекламетазон, будесонид), флунизолид, флутиказон) и системные

кортикостероиды (метилпреднизолон).

4) При недостаточной эффективности базисной терапии одновременно с противовоспалительными

средствами назначаются бронхорасширяющие препараты длительного действия: теофиллины (теотард,

теопек, эуфилонг) и b2-адреномиметики (салметерол, форметерол, кленбутерол) или комбинированные

препараты (интал плюс, дитек).

У детей с легким течением заболевания противовоспалительная терапия проводится тайледом или инталом в

течение 2-3 месяцев. Препарат отменяется при достижении ремиссии.

У больных раннего возраста в случае сочетания астмы с пищевой аллергией или атопическим дерматитом

используют кетотифен (задитен, астафен, кетастма). Ночные приступы купируют пролонгированными b2адреномиметиками или теофиллинами.

Лечение астмы средней тяжести начинают тайледом или инталом. В случае отсутствия эффекта от терапии в

течение 6-8 недель дополнительно назначают ингаляционные кортикостероиды.

У детей с тяжелым течением астмы дозу ИКС увеличивают. Назначают метилпреднизолон внутрь

одновременно с теопеком или салметеролом в ингаляциях. После улучшения состояния доза системных

гормонов постепенно снижается и они отменяются. Назначаются ИКС. В дальнейшем, при длительной ремиссии

(в течение 6-12 месяцев), доза ИКС снижается с постепенной заменой их на тайлед (интал).

11.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМАВ период приступа астмы лечение начинается с оценки степени тяжести приступа, данных о дозах и сроках ранее применявшихся препаратов. Для

купирования приступа удушья назначают следующие группы бронхолитических препаратов:

• 1) селективные b2-адреномиметики короткого действия: сальбутамол, тербуталин, фенотерот. Они считаются первыми препаратами выбора

при купировании приступа. Их можно использовать и для профилактики приступов удушья, связанных с физическим напряжением;

• Гормоны используются и как средства базисной терапии, и для лечения тяжелого приступа, который не купируется b2-адреномиметиками.

• 2) теофиллины короткого действия (эуфиллин, аминофиллин);

• 3) адреналин. При купировании тяжелых приступов бронхоспазма его применяют подкожно в дополнение к b2-адреномиметикам или вместо

них;

• 4) антихолинергические средства (ипратропиума бромид).При приступе астмы их используют редко, в основном как дополнение к другим

бронхолитикам. Чаще используются комбинированные препараты (беродуал, дитэк, интал плюс), которые оказывают более длительный

эффект. Для купирования легкого приступа используется один из b2-адреномиметиков короткого действия в виде ингаляции или внутрь

однократно. При среднетяжелом приступе показано повторное введение бронхорасширяющих препаратов в ингаляциях каждые 20 мин в

течение часа. Для усиления терапевтического эффекта используют b2-адреномиметики в сочетании с антихолинергическими препаратами. В

случае их неэффективности назначаются ингаляционные кортикостероиды, внутривенно струйно медленно вводится 2,4% раствор эуфиллина.

• Проводится оксигенотерапия.

• Лечение больных с тяжелым приступом заболевания и астматическим состоянием проводится в отделении интенсивной терапии. Его основу

составляют оксигенотерапия и введение селективных b2-адреномиметиков короткого действия в виде аэрозолей в течение 5-10 мин (в

некоторых случаях 20-30 мин).

• При тяжелом астматическом статусе, когда аэрозольные формы препаратов и кислород не доходят до спазмированных бронхиол, показано

подкожное введение В2-адреномиметиков (алупент) или 0,1% раствора адреналина из расчета 0,01 мл/кг, но не более 0,3 мл. Рекомендуется

не более трех введений препарата с интервалом 30-60 мин. В лечении используют 2,4% раствор эуфиллина внутривенно капельно (суточная

доза 20-25 мг/кг). Одновременно с бронхолитиками вводят системные кортикостеронды внутрь или парентерально коротким курсом (2 мг/кгсут);Для возмещения потерь жидкости и улучшения реологических свойств мокроты проводят инфузионную терапию. В качестве базисных

растворов применяют смесь изотонического раствора хлорида натрия и 5% раствора глюкозы (в соотношении

12.

Ингалятор.13.

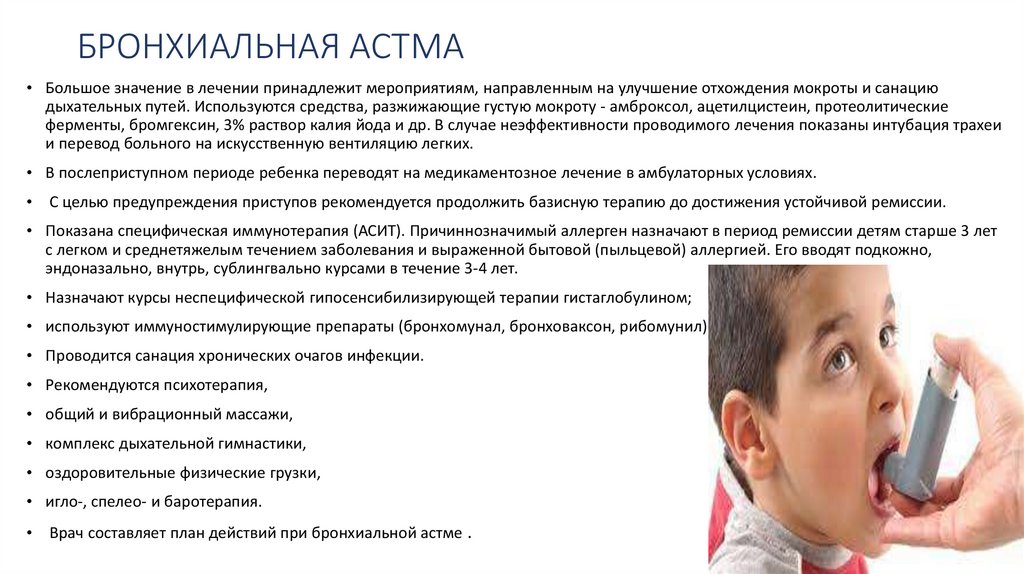

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА• Большое значение в лечении принадлежит мероприятиям, направленным на улучшение отхождения мокроты и санацию

дыхательных путей. Используются средства, разжижающие густую мокроту - амброксол, ацетилцистеин, протеолитические

ферменты, бромгексин, 3% раствор калия йода и др. В случае неэффективности проводимого лечения показаны интубация трахеи

и перевод больного на искусственную вентиляцию легких.

• В послеприступном периоде ребенка переводят на медикаментозное лечение в амбулаторных условиях.

С целью предупреждения приступов рекомендуется продолжить базисную терапию до достижения устойчивой ремиссии.

• Показана специфическая иммунотерапия (АСИТ). Причиннозначимый аллерген назначают в период ремиссии детям старше 3 лет

с легком и среднетяжелым течением заболевания и выраженной бытовой (пыльцевой) аллергией. Его вводят подкожно,

эндоназально, внутрь, сублингвально курсами в течение 3-4 лет.

• Назначают курсы неспецифической гипосенсибилизирующей терапии гистаглобулином;

• используют иммуностимулирующие препараты (бронхомунал, бронховаксон, рибомунил).

• Проводится санация хронических очагов инфекции.

• Рекомендуются психотерапия,

• общий и вибрационный массажи,

• комплекс дыхательной гимнастики,

• оздоровительные физические грузки,

• игло-, спелео- и баротерапия.

Врач составляет план действий при бронхиальной астме .

14.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМАБольного обучают оценивать функцию внешнего дыхания с помощью пикфлоуметра. Этот прибор

позволяет выявить признаки начинающегося спазма бронхов раньше, чем появляются клинические

симптомы приступа. Для оценки пиковой объемной скорости выдоха ребенок после глубокого вдоха

должен обхватить мундштук. Использование пикфлоуметра губами и сделать резкий выдох По шкале

прибора результат выдоха сравнивают с таблицей стандартных значений Измерение ПОС выд проводят

ежедневно утром и вечером в одно и то же время до и после приема лекарств.

15.

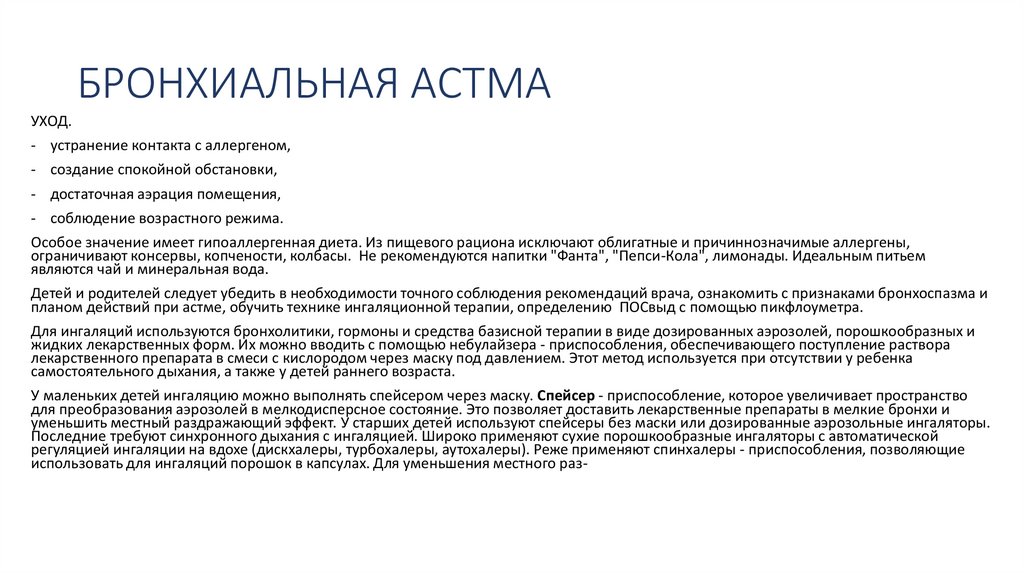

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМАУХОД.

- устранение контакта с аллергеном,

- создание спокойной обстановки,

- достаточная аэрация помещения,

- соблюдение возрастного режима.

Особое значение имеет гипоаллергенная диета. Из пищевого рациона исключают облигатные и причиннозначимые аллергены,

ограничивают консервы, копчености, колбасы. Не рекомендуются напитки "Фанта", "Пепси-Кола", лимонады. Идеальным питьем

являются чай и минеральная вода.

Детей и родителей следует убедить в необходимости точного соблюдения рекомендаций врача, ознакомить с признаками бронхоспазма и

планом действий при астме, обучить технике ингаляционной терапии, определению ПОСвыд с помощью пикфлоуметра.

Для ингаляций используются бронхолитики, гормоны и средства базисной терапии в виде дозированных аэрозолей, порошкообразных и

жидких лекарственных форм. Их можно вводить с помощью небулайзера - приспособления, обеспечивающего поступление раствора

лекарственного препарата в смеси с кислородом через маску под давлением. Этот метод используется при отсутствии у ребенка

самостоятельного дыхания, а также у детей раннего возраста.

У маленьких детей ингаляцию можно выполнять спейсером через маску. Спейсер - приспособление, которое увеличивает пространство

для преобразования аэрозолей в мелкодисперсное состояние. Это позволяет доставить лекарственные препараты в мелкие бронхи и

уменьшить местный раздражающий эффект. У старших детей используют спейсеры без маски или дозированные аэрозольные ингаляторы.

Последние требуют синхронного дыхания с ингаляцией. Широко применяют сухие порошкообразные ингаляторы с автоматической

регуляцией ингаляции на вдохе (дискхалеры, турбохалеры, аутохалеры). Реже применяют спинхалеры - приспособления, позволяющие

использовать для ингаляций порошок в капсулах. Для уменьшения местного раз-

16.

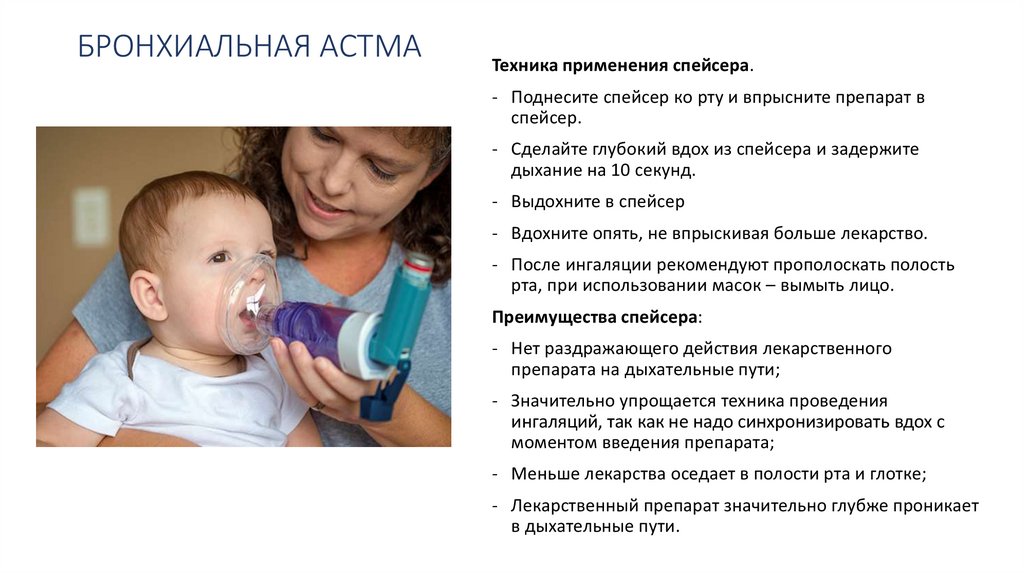

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМАТехника применения спейсера.

- Поднесите спейсер ко рту и впрысните препарат в

спейсер.

- Сделайте глубокий вдох из спейсера и задержите

дыхание на 10 секунд.

- Выдохните в спейсер

- Вдохните опять, не впрыскивая больше лекарство.

- После ингаляции рекомендуют прополоскать полость

рта, при использовании масок – вымыть лицо.

Преимущества спейсера:

- Нет раздражающего действия лекарственного

препарата на дыхательные пути;

- Значительно упрощается техника проведения

ингаляций, так как не надо синхронизировать вдох с

моментом введения препарата;

- Меньше лекарства оседает в полости рта и глотке;

- Лекарственный препарат значительно глубже проникает

в дыхательные пути.

17.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА1. Формирование здорового образа жизни

2. Полноценное гипоаллергенное питание

- Исключить из диеты все пищевые продукты, которые вызывали

реакции со стороны кожных покровов, дыхательных путей.

- Исключаются все пищевые продукты, которые вызывают повышение

сенсибилизации организма: шоколад, клубника, цитрусовые, рыба,

яйца, ограничивается употребление цельного молока.

- Если есть возможность - сдайте кровь для анализа уровня

специфических IgE к пищевым продуктам; режим питания

формируется с учетом полученных при этом исследовании данных.

- В диете должны преобладать натуральные, приготовленные дома

продукты. Желателен отказ от консервов, копченостей, продуктов с

длительным сроком хранения, содержащих в больших количествах

красители, консерванты, стабилизаторы.

18.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА3. ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ БЫТ:

Домашняя пыль - это самый распространенный и опасный аллерген. При наличии аллергии к компонентам домашней пыли (перу подушки, дерматофагоидам,

шерсти животных) необходимо выполнить все мероприятия по снижению аллергенности быта:

1. Заменить перьевые и пуховые подушки и одеяла на синтепоновые или ватные. Синтепоновые постельные принадлежности необходимо регулярно стирать с

использованием противоклещевых добавок для стирки вещей при низкой температуре (ACARIL).

2. Убрать из помещений ковры, паласы, портьеры, книги, не закрытые стеклами, картины, т.е. все предметы, являющиеся накопителями домашней пыли, не

поддающимися регулярной влажной уборке.

3. По возможности использовать противоаллергенные пылесосы с выпускным фильтром S-класса или фильтром НЕРА, с водным фильтром.

4. При наличии подтвержденной аллергии к дерматофагоидам обрабатывать помещение акарицидами (ACAROSAN - спрей для противоклещевой обработки

мягкой мебели, МИЛБИОЛ – средство для обработки постельных принадлежностей не подлежащих стирке).

5. Не контактировать с домашними животными, птицами. Если в доме есть животное, необходимо исключить его пребывание в спальне, не рекомендуется

заводить новых животных. Желательно регулярное мытье животного с использованием специального противоаллергенного шампуня. Контакт с любым

животным может вызвать аллергическую реакцию, интенсивность которой не зависит от длины шерсти. Отсутствие выраженных реакций на собственное

домашнее животное не исключает его аллергизирующей роли.

6. Чаще проветривать квартиру, особенно перед сном. Использовать воздухоочистители.

7. Комнатные растения в горшках могут быть источником грибковых аллергенов.

8. В квартире не должно быть отсыревающих пятен на потолке, стенах. Не рекомендуется покрывать линолеумом пол в местах общего пользования кухня,

ванная, туалет, где происходит скопление влаги).

9. Необходимо исключить возможность появления тараканов в квартире, так как уровень аллергенности этих насекомых крайне высок.

Рекомендации больным с признаками повышенной чувствительности к пыльце растений. В период пыления растений необходимо:

1. Снизить контакт путем ограничений выездов в сельскую местность.

2. Защищать волосы головным убором, а глаза - очками во время пребывания на открытом воздухе.

3. Исключить проветривание квартир открытым воздухом, особенно ночью во время сна.

4. Принимать душ и менять одежду после возвращения домой.

19.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. ПРОФИЛАКТИКА• Первичная профилактика бронхиальной астмы заключается в наблюдении за

детьми, страдающими обструктивным бронхитом, острым стенозом гортани,

пищевой и лекарственной аллергией. Для предупреждения заболевания

необходимо исключить воздействие раздражающих факторов внешней среды на

беременную женщину и на ребенка, проводить профилактику острых

респираторных заболеваний, ребенку рекомендовать грудное вскармливание,

активное физическое воспитание (массаж, гимнастика, закаливание).

• Вторичная профилактика направлена на предупреждение приступов у больных.

Среди профилактических мероприятий важное значение имеют поддержание

комфортных условий в квартире, устранение избыточной влажности и очагов

плесени в жилых помещениях, борьба с запыленностью, уничтожение клещей,

использование кондиционеров в жилых помещениях, позволяющих удалить из

воздуха споры грибков, пыльцу, домашнюю пыль и другие частицы. Больным с

пыльцевой астмой рекомендуется ограничить про-гулки на свежем воздухе во

время цветения растений. В отдельных случаях показана смена места жительства.

• Третичная профилактика утяжелений БА и на предотвращение инвалидизации

путем адекватной терапии.

20.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. АСТМА - ШКОЛА• Астма - школа организована для обучения детей больных бронхиальной астмой и их родителей.

Основные цели обучения в «Астма-школе»:

1) Расширить знания пациентов о причинах, симптомах, обострениях, приступах, тактике оказания

помощи при бронхиальной астме;

2) Изучить факторы, способствующие формированию заболевания и определяющие риск

развития его осложнений;

3) Обучить больных бронхиальной астмой проведению самооценки и самоконтроля в домашних

условиях, ведению дневника пациента, а также применению средств доврачебной самопомощи

при появлении симптомов;

4) Привить пациентам основы здорового питания, особенности употребления пищи при

бронхиальной астме;

5) Воспитать навыки по снижению уровня стресса, контроля стрессового поведения и

формирование правильного отношение к нему для уменьшения негативного влияния на

здоровье;

6) Убедить в необходимости бросить курить;

7) Обучить пользоваться пикфлуометром для оценки симптомов болезни;

8) Сформировать стойкое убеждение использовать всё возможное и зависящее от самого

пациента, чтобы сознательно соблюдать рекомендации врача, лечиться и оздоравливаться.

21.

АНЕМИИ У ДЕТЕЙАнемия (малокровие) – патологическое состояние, характеризующееся снижением количества гемоглобина и эритроцитов в единице

объема крови. Самой распространённой анемией у детей является железодефицитная анемия (ЖДА).

Классификация анемий:

I.

Постгеморрагические анемии (наружные или внутренние кровопотери);

II.

Гипопластические анемии (нарушен эритропоэз в следствии наследственных заболеваний или сопровождают лейкоз);

III.

Гемолитические анемии ( повышенный гемолиз эритроцитов);

IV.

Дефицитные анемии (железодефицитная, витаминодефицитная, белково-дефицитная);

V.

Физиологическую анемию младенцев:

- «раннюю» анемию, возникающую в возрасте 2,5-3 месяца у доношенных, 1,5-2 месяца у недоношенных новорожденных, в результате

адаптации к внеутробному существованию, не требующую лечения.

- «позднюю» анемию, возникающую в возрасте после 6 месяцев у доношенных, на 3-4 месяце у недоношенных новорожденных, в

результате истощения запасов железа в депо;

VI. Хлороз - редкое заболевание девочек пубертатного возраста. Развивается на фоне нарушения режима и эндокринной дисфункции.

22.

Железодефицитная анемияСамой распространённой анемией у детей является железодефицитная анемия (ЖДА).

Предрасполагающие факторы дефицита Fe:

• алиментарный недостаток железа (при несвоевременном введении прикорма, нерациональном вскармливании);

недостаточный его запас (недоношенность, многоплодная беременность, анемия матери во время беременности);

нарушения всасывания железа по причине диспепсии, кишечных инфекций, хронических заболеваний;

• повышенные потребности организма в железе в результате частых или длительных кровотечений.

Патогенез: дефицит железа, белков, витаминов под воздействием этиологического фактора приводит к снижению синтеза

гемоглобина, транспорта кислорода, вызывают гипоксемию и нарушение иммунитета.

Клиника железодефицитной анемии

- бледность кожных покровов и слизистых оболочек

- слабость, утомляемость, с трудом переносят физические нагрузки;

- общая вялость, капризность, плаксивость, снижение внимания;

- извращение вкуса (едят мел, известь, уголь, глину, землю)

- шершавость, сухость кожи, ангулярный стоматит, глоссит

- ломкость и тусклость волос, их выпадение, матовость, поперечную исчерченность, изменение формы, ломкость ногтей,

23.

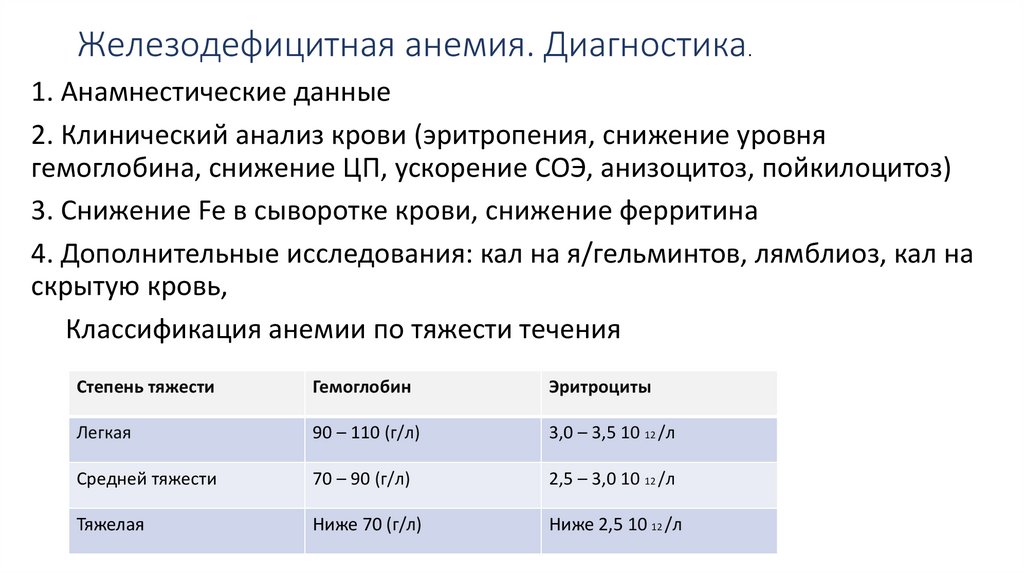

Железодефицитная анемия. Диагностика.1. Анамнестические данные

2. Клинический анализ крови (эритропения, снижение уровня

гемоглобина, снижение ЦП, ускорение СОЭ, анизоцитоз, пойкилоцитоз)

3. Снижение Fe в сыворотке крови, снижение ферритина

4. Дополнительные исследования: кал на я/гельминтов, лямблиоз, кал на

скрытую кровь,

Классификация анемии по тяжести течения

Степень тяжести

Гемоглобин

Эритроциты

Легкая

90 – 110 (г/л)

3,0 – 3,5 10 12 /л

Средней тяжести

70 – 90 (г/л)

2,5 – 3,0 10 12 /л

Тяжелая

Ниже 70 (г/л)

Ниже 2,5 10 12 /л

24.

Железодефицитная анемияПо цветовому показателю (ЦП), который выражает относительное

содержание гемоглобина в одном эритроците, анемии подразделяются на:

- гипохромные (ЦП менее 0,85),

- нормохромные (ЦП 0,85-1,05)

- гиперхромные (ЦП более 1,05).

Железодефицитные анемии всегда гипохромные, микроцитарные.

25.

Железодефицитная анемияЛечение анемии должно быть комплексным.

Госпитализация показана при наличии тяжелого течения заболевания

(гемоглобин менее 60 г\л), в остальных случаях лечение амбулаторное.

Питание:

а) дети до 1 года при естественном вскармливании грудное молоко, при искусственном вскармливании

адаптированные смеси, обогащенные железом (Семилак с Fe, Энфамил с Fe); первый прикорм вводить

раньше на 2-4 недели, мясо с 6 месяцев.

б) старше года продукты содержащие гемовое железо - продукты животного происхождения: красные

сорта мяса (говядина, кролик, индейка), субпродукты (печень), яйцо, рыба. В рационе увеличить продукты,

содержащие негемовое железо - продукты растительного происхождения: гречневая, овсяная каши,

соевые, бобовые, сладкий перец, абрикосы, темный мед.

Способствуют усвоению железа – витамин С, фруктоза. Препятствуют усвоению: мучные, молочные

продукты, чай.

26.

Железодефицитная анемияМедикаментозная терапия:

1) Энтеральные препараты железа (при всех степенях анемии, кроме тяжелой): а) до года жидкие (Гемофер,

Актиферин, Мальтофер), б) после года в таблетках: короткого действия (Фероплекс, Сорбифер) и длительного

(фенюльс с 12 лет).

Правила приема: принимать до еды, запивать кислым соком, принимается в возрастной дозе в течение 1-2

месяцев, затем в половинной дозе еще 2-6 месяцев. С энтеральными препаратами сочетают поливитаминные

комплексы.

2)Парентеральные препараты железа (при тяжелой степени, непереносимости препаратов железа): феррум-лек.

Парентеральное применение рекомендуется: при тяжелых формах анемии, отсутствии эффекта от пероральных

форм, патологии ЖКТ (нарушение всасывания).

Правила приема: в/в через день или глубоко в/м ежедневно в суточной дозе. С парентеральными препаратами

сочетают введение эритроцитарной массы. Возможное осложнение парентерального введения препаратов железа

– гемосидероз.

На фоне лечения, первый положительный клинический признак – исчезновение мышечной слабости. Через 7-10

дней в ОАК – ретикулоцитарный криз (увеличение ретикулоцитов в 2 раза). На фоне лечения еженедельно

гемоглобин должен увеличиваться на 5 - 10 г/л.

27.

Железодефицитная анемияПрофилактика:

I. Антенатальная:

- Рациональное питание беременной;

- Препараты железа во 2-м триместре беременности, первые 6 месяцев лактации, при повторных родах менее чем

через 3 года,

II. Постнатальная:

- Пропаганда естественного вскармливания, своевременное введение прикормов

Препараты железа:

1) до года новорожденным от матерей с анемией, недоношенным, из двойни в дозе 1-2 мг/кг/сутки в течение 2-х

месяцев.

2) в старшем возрасте детям с гельминтозами, после кровопотерь, с хроническими заболеваниями, девочкам в

период менструаций.

Медицина

Медицина