Похожие презентации:

Особенности диагностики и лечения инфекционных болезней

1.

Государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение

«Казанский медицинский колледж»

Лекция № 1

Особенности диагностики и лечения

инфекционных болезней.

2.

Диагностика - это процессвыявления болезни,

подтверждения ее и

классификации с тем, чтобы

назначить грамотное и

эффективное лечение.

3.

Особенности диагностики инфекционныхболезней.

При диагностике инфекционных болезней

имеют в виду две особенности:

необходимость срочной постановки диагноза;

обязательное применение комплексного

метода диагностики.

Эти особенности обусловлены тем, что при

инфекционных болезнях речь идет не только о

лечении больных, а прежде всего о системе

мероприятий по купированию возникшего

эпидемического очага и предупреждению

дальнейшего распространения болезни

4.

Анамнез болезни ( Anamnesis morbi) должен бытьсобран подробно и активно.

Нельзя ограничиваться рассказом больного –

необходимо его расспросить.

При опросе следует установить особенности начала

заболевания (острое или постепенное), наличие озноба

и лихорадки, степень повышения температуры тела, ее

колебания, характер диспепсических явлений,

локализацию и интенсивность болей (головных,

абдоминальных, в мышцах, суставах), нарушение сна и

др.

5.

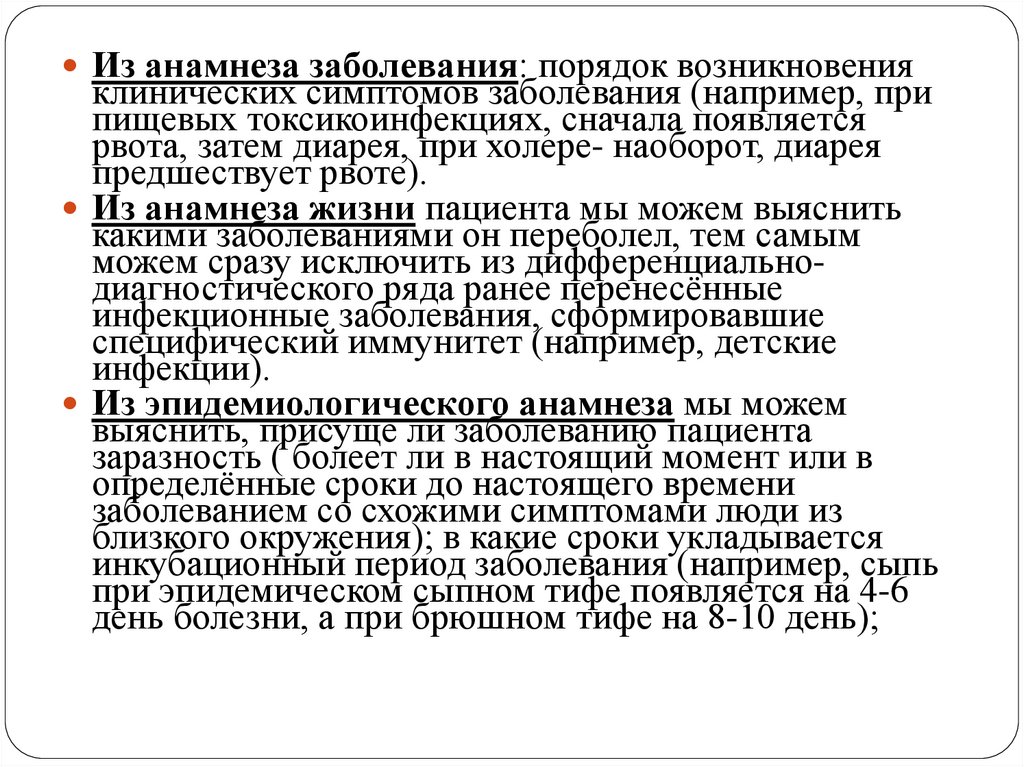

Из анамнеза заболевания: порядок возникновенияклинических симптомов заболевания (например, при

пищевых токсикоинфекциях, сначала появляется

рвота, затем диарея, при холере- наоборот, диарея

предшествует рвоте).

Из анамнеза жизни пациента мы можем выяснить

какими заболеваниями он переболел, тем самым

можем сразу исключить из дифференциальнодиагностического ряда ранее перенесённые

инфекционные заболевания, сформировавшие

специфический иммунитет (например, детские

инфекции).

Из эпидемиологического анамнеза мы можем

выяснить, присуще ли заболеванию пациента

заразность ( болеет ли в настоящий момент или в

определённые сроки до настоящего времени

заболеванием со схожими симптомами люди из

близкого окружения); в какие сроки укладывается

инкубационный период заболевания (например, сыпь

при эпидемическом сыпном тифе появляется на 4-6

день болезни, а при брюшном тифе на 8-10 день);

6.

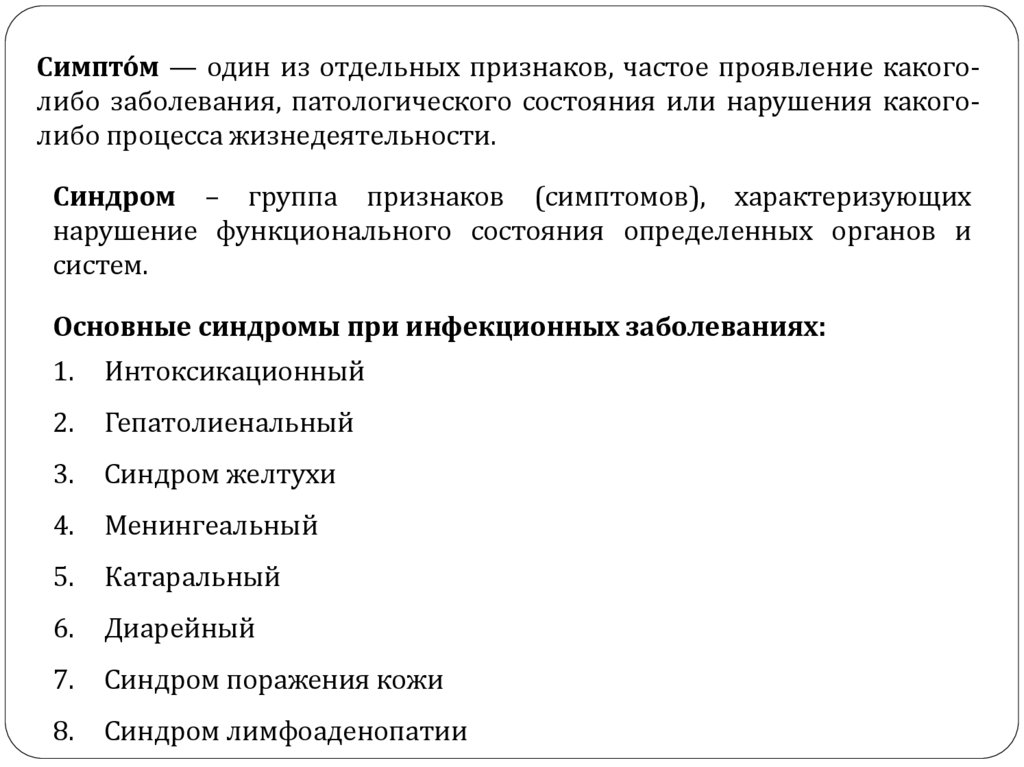

Симпто́ м — один из отдельных признаков, частое проявление какоголибо заболевания, патологического состояния или нарушения какоголибо процесса жизнедеятельности.Синдром – группа признаков (симптомов), характеризующих

нарушение функционального состояния определенных органов и

систем.

Основные синдромы при инфекционных заболеваниях:

1.

Интоксикационный

2.

Гепатолиенальный

3.

Синдром желтухи

4.

Менингеальный

5.

Катаральный

6.

Диарейный

7.

Синдром поражения кожи

8.

Синдром лимфоаденопатии

7.

ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМРазвивается вследствие воздействия на различные органы и системы экзо- и

эндотоксинов, вырабатываемых возбудителями болезней

• Лихорадка

• Общая слабость

• Головная боль

• Снижение аппетита

• Нарушение сна

8.

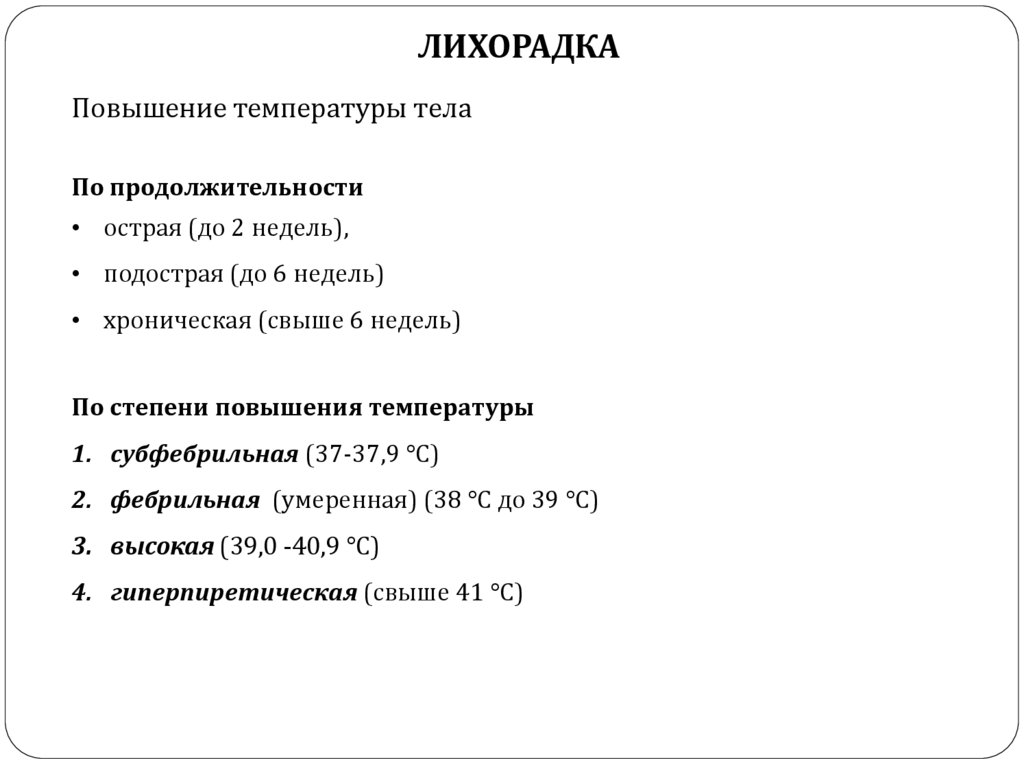

ЛИХОРАДКАПовышение температуры тела

По продолжительности

• острая (до 2 недель),

• подострая (до 6 недель)

• хроническая (свыше 6 недель)

По степени повышения температуры

1. субфебрильная (37-37,9 °С)

2. фебрильная (умеренная) (38 °С до 39 °С)

3. высокая (39,0 -40,9 °С)

4. гиперпиретическая (свыше 41 °С)

9.

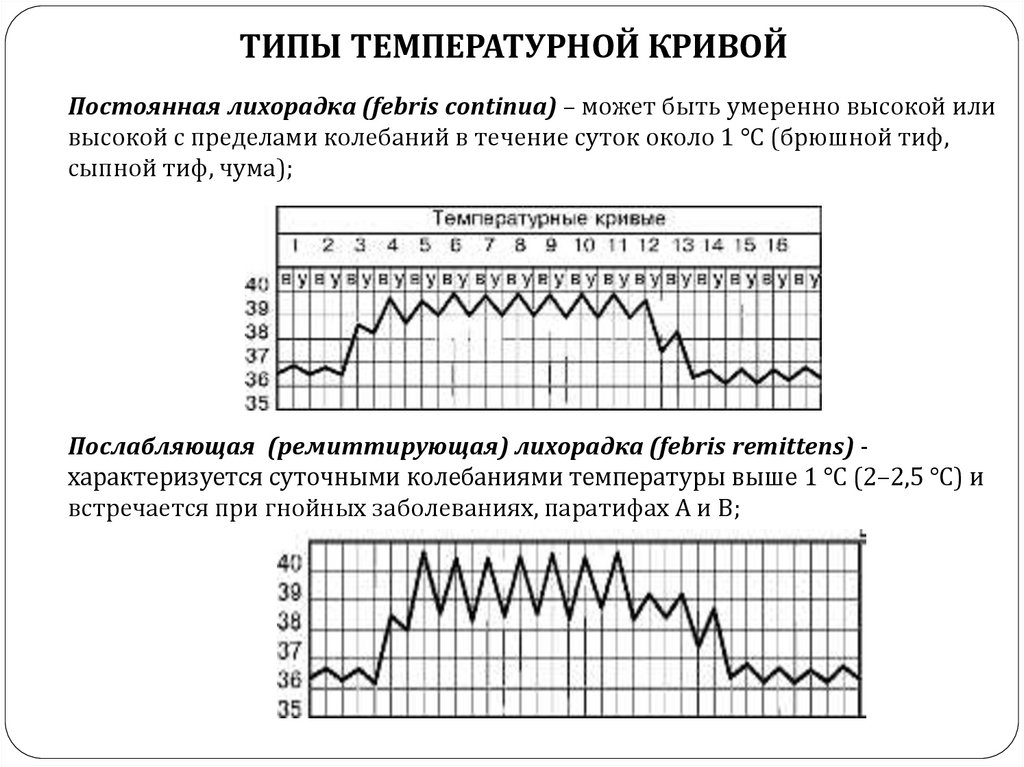

ТИПЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙПостоянная лихорадка (febris continua) – может быть умеренно высокой или

высокой с пределами колебаний в течение суток около 1 °C (брюшной тиф,

сыпной тиф, чума);

Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка (febris remittens) характеризуется суточными колебаниями температуры выше 1 °C (2–2,5 °C) и

встречается при гнойных заболеваниях, паратифах А и В;

10.

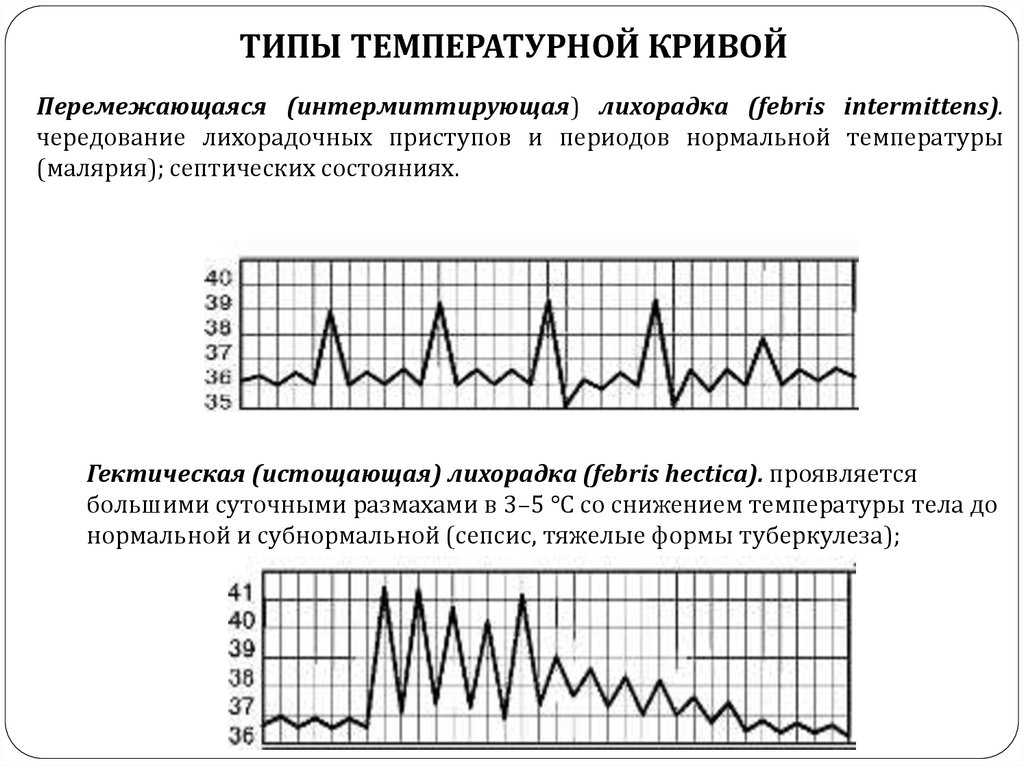

ТИПЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙПеремежающаяся (интермиттирующая) лихорадка (febris intermittens).

чередование лихорадочных приступов и периодов нормальной температуры

(малярия); септических состояниях.

Гектическая (истощающая) лихорадка (febris hectica). проявляется

большими суточными размахами в 3–5 °C со снижением температуры тела до

нормальной и субнормальной (сепсис, тяжелые формы туберкулеза);

11.

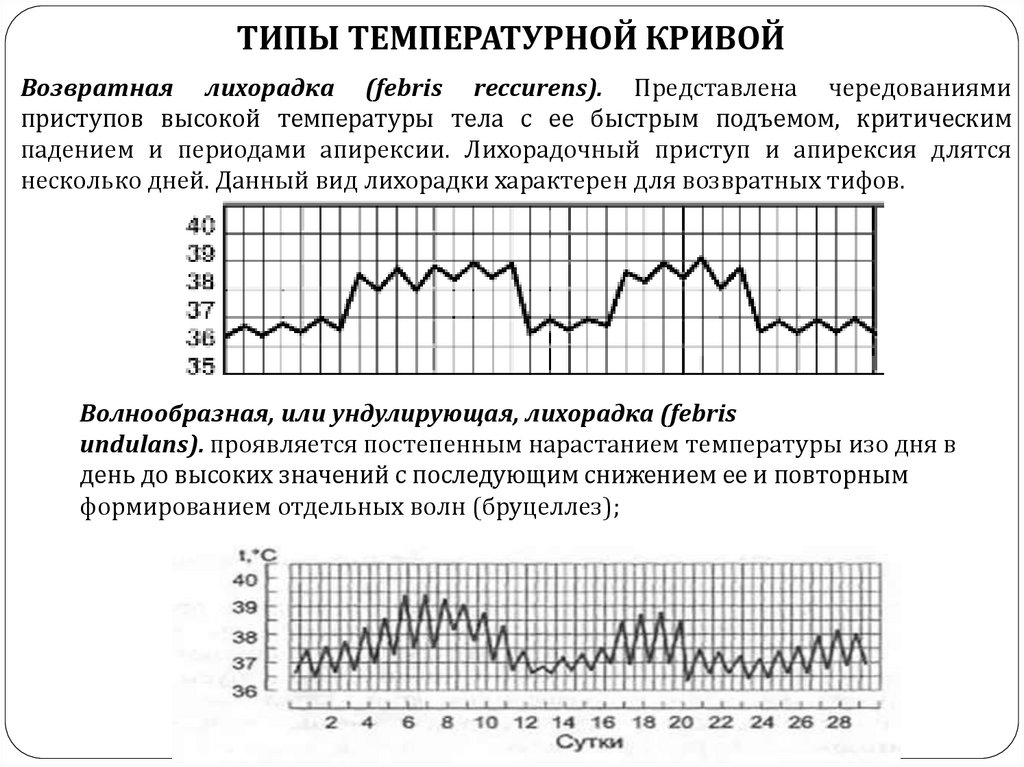

ТИПЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙВозвратная лихорадка (febris reccurens). Представлена чередованиями

приступов высокой температуры тела с ее быстрым подъемом, критическим

падением и периодами апирексии. Лихорадочный приступ и апирексия длятся

несколько дней. Данный вид лихорадки характерен для возвратных тифов.

Волнообразная, или ундулирующая, лихорадка (febris

undulans). проявляется постепенным нарастанием температуры изо дня в

день до высоких значений с последующим снижением ее и повторным

формированием отдельных волн (бруцеллез);

12.

ТИПЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙИзвращенная (инвертированная) – лихорадка (febris

inversus) характеризуется более высокой утренней температурой по сравнению

с вечерней (туберкулез).

Неправильная (атипичная) лихорадка (febris irregularis) проявляется

незакономерными суточными колебаниями (менингит, сибирская язва);

13.

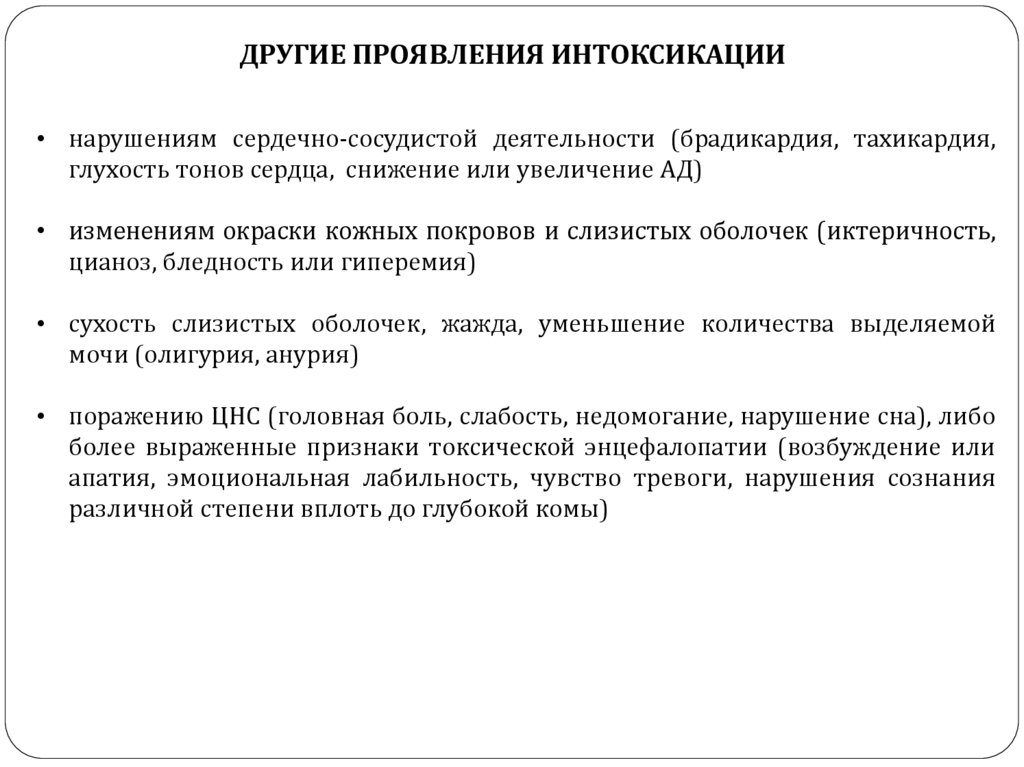

ДРУГИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ• нарушениям сердечно-сосудистой деятельности (брадикардия, тахикардия,

глухость тонов сердца, снижение или увеличение АД)

• изменениям окраски кожных покровов и слизистых оболочек (иктеричность,

цианоз, бледность или гиперемия)

• сухость слизистых оболочек, жажда, уменьшение количества выделяемой

мочи (олигурия, анурия)

• поражению ЦНС (головная боль, слабость, недомогание, нарушение сна), либо

более выраженные признаки токсической энцефалопатии (возбуждение или

апатия, эмоциональная лабильность, чувство тревоги, нарушения сознания

различной степени вплоть до глубокой комы)

14.

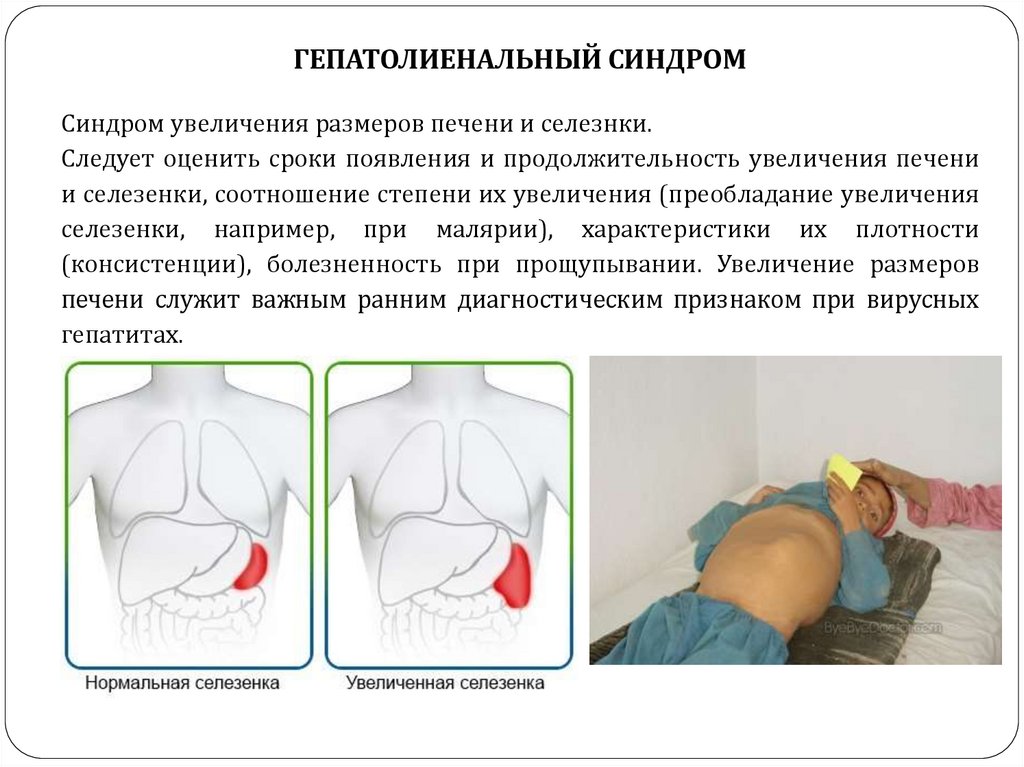

ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМСиндром увеличения размеров печени и селезнки.

Следует оценить сроки появления и продолжительность увеличения печени

и селезенки, соотношение степени их увеличения (преобладание увеличения

селезенки, например, при малярии), характеристики их плотности

(консистенции), болезненность при прощупывании. Увеличение размеров

печени служит важным ранним диагностическим признаком при вирусных

гепатитах.

15.

МЕНИНГЕАЛЬНЫЙ СИНДРОММенингеальный синдром включает

1. общемозговые симптомы

2. оболочечные (менингеальные) симптомы

Общемозговые симптомы

• нарастающая по силе головная боль

• внезапная рвота без предшествующей тошноты

• нарушения сознания различной степени

Оболочечные симптомы

• слуховая, зрительная и тактильная гиперестезия

• ригидность мышц затылка

• симптом Кернига

• симптом Брудзинского

16.

Ригидность мышц затылка -затруднение при попытке наклонить головубольного к груди

Симптом Кернига

выражается в невозможности полного пассивного

разгибания в колене предварительно согнутой под прямым углом в

тазобедренном суставе ноги больного (проверяют с обеих сторон)

17.

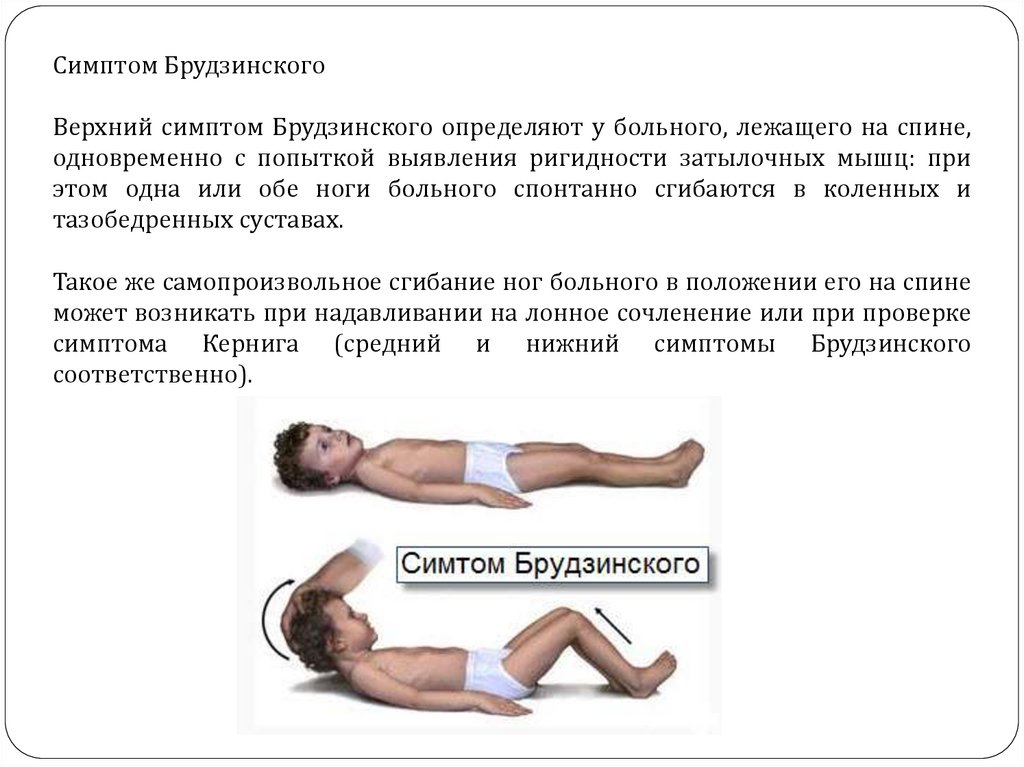

Симптом БрудзинскогоВерхний симптом Брудзинского определяют у больного, лежащего на спине,

одновременно с попыткой выявления ригидности затылочных мышц: при

этом одна или обе ноги больного спонтанно сгибаются в коленных и

тазобедренных суставах.

Такое же самопроизвольное сгибание ног больного в положении его на спине

может возникать при надавливании на лонное сочленение или при проверке

симптома Кернига (средний и нижний симптомы Брудзинского

соответственно).

18.

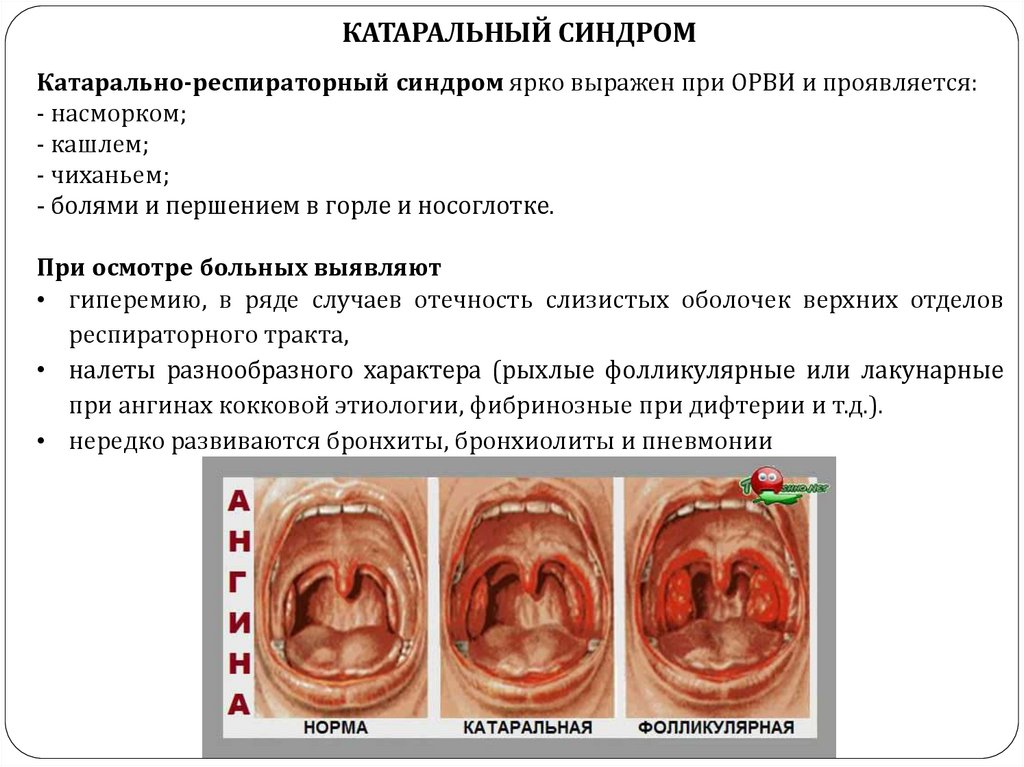

КАТАРАЛЬНЫЙ СИНДРОМКатарально-респираторный синдром ярко выражен при ОРВИ и проявляется:

- насморком;

- кашлем;

- чиханьем;

- болями и першением в горле и носоглотке.

При осмотре больных выявляют

• гиперемию, в ряде случаев отечность слизистых оболочек верхних отделов

респираторного тракта,

• налеты разнообразного характера (рыхлые фолликулярные или лакунарные

при ангинах кокковой этиологии, фибринозные при дифтерии и т.д.).

• нередко развиваются бронхиты, бронхиолиты и пневмонии

19.

ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМХарактеризуется жидким стулом и частыми дефекациями

При оценке диареи следует установить

• сроки появления жидкого стула,

• частоту дефекации,

• объем испражнений,

• консистенцию каловых масс

• цвет,

• запах,

• наличие патологических примесей (кровь, слизь, гной)

20.

ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМПри поражении тонкой кишки —энтеритный синдром:

• стул обильный, жидкий, водянистый, в первых порциях с остатками

непереваренной пищи

• боли в животе ноющего, постоянного характера, урчанием в животе,

чувствительностью и болезненностью при пальпации.

Может быть безболевая диарея (холера).

Энтерит и гастроэнтерит могут сопровождаться тяжелым

обезвоживанием и электролитными нарушениями.

21.

ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМПри поражении толстой кишки (колите) - колитический синдром:

• стул обычно кашицеобразный, необильный, с патологическими

примесями (кровь, слизь)

• увеличивается частота стула, он становится бескаловым и состоит

из патологических примесей — «ректальный плевок»

• характерны схваткообразные боли в нижних отделах живота,

болезненные ложные позывы на дефекацию

КРОВЬ В СТУЛЕ

• Мелена (дегтеобразный стул)

• Кровь в виде прожилок

• Алая кровь, не смешанная с каловыми массами

22.

СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИОбращают внимание на:

• окраску

• эластичность

• влажность

• высыпания

23.

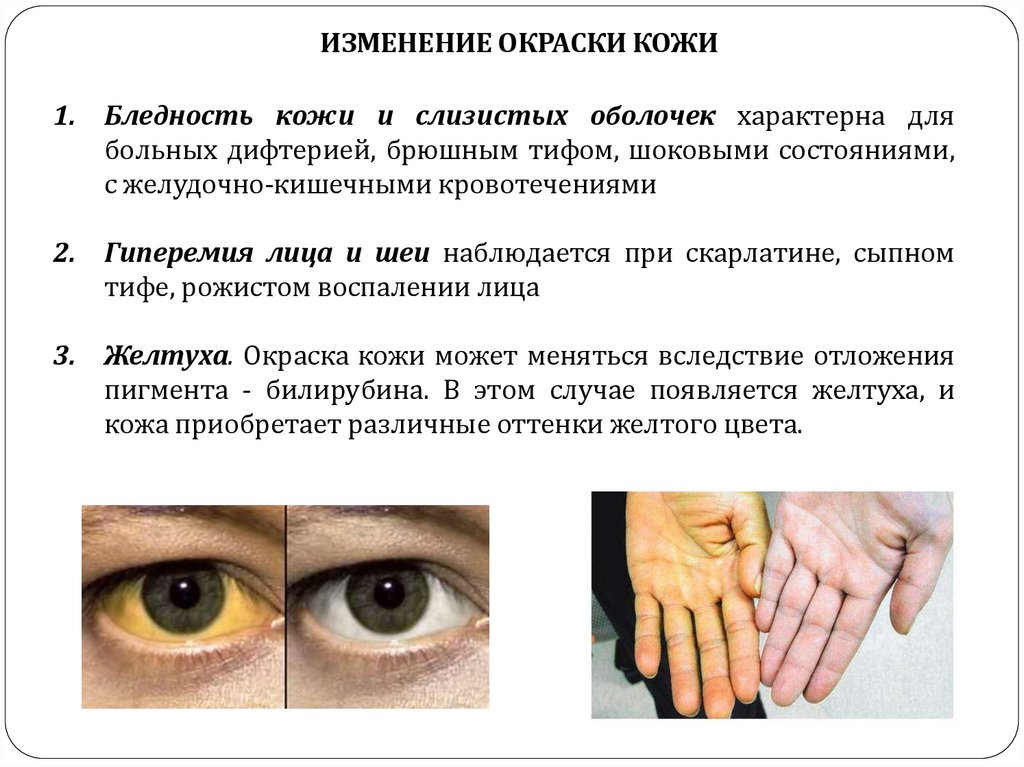

ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ КОЖИ1. Бледность кожи и слизистых оболочек характерна для

больных дифтерией, брюшным тифом, шоковыми состояниями,

с желудочно-кишечными кровотечениями

2. Гиперемия лица и шеи наблюдается при скарлатине, сыпном

тифе, рожистом воспалении лица

3. Желтуха. Окраска кожи может меняться вследствие отложения

пигмента - билирубина. В этом случае появляется желтуха, и

кожа приобретает различные оттенки желтого цвета.

24.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ1. Тургор

Тургор кожи, ее эластичность изменяются при дегидратации организма.

При этом кожа, будучи собранной в складку, расправляется медленно или не

расправляется вообще. Такие изменения наблюдаются при холере и других

кишечных инфекциях.

2. Отек кожи и подкожной жировой клетчатки шеи наблюдается

при токсической дифтерии

25.

ВЫСЫПАНИЯ1. Экзантема – высыпания на коже

2. Энантема – высыпания на слизистых

Типы экзантем

- розеолы;

- пятна;

- эритема;

- геморрагии;

- папулы;

- везикулы;

- пустулы;

- волдыри.

Позднее первичные элементы сыпи могут сменяться образованием чешуек,

пигментных пятен, язв и рубцов.

Большое диагностическое значение имеют характер экзантемы, сроки ее

появления (день болезни), последовательность (этапность) высыпаний,

преимущественная локализация, количество элементов сыпи и последующая

динамика их развития.

26.

ТИПЫ ЭКЗАНТЕМРозеола - пятнышко от бледнорозового до пурпурного цвета

размером от 2 до 5 мм; при

надавливании и растягивании кожи

исчезает (брюшной тиф, скарлатина)

Пятно отличается от розеолы

величиной (от 5 до 20мм) характерна

для кори, краснухи;

Эритема

обширные

гиперемированной

образовавшиеся

при

крупных пятен (корь)

участки

кожи,

слиянии

Геморрагии - кровоизлияния в кожу

различной величины от точечных

(петехии)

до

более

крупных

(пурпура - от 2 до 5 мм, экхимоз больше 5 мм), характерна при

менингококцемии.

27.

ТИПЫ ЭКЗАНТЕМПапула - мягкий плоский узелок,

слегка возвышающийся над кожей,

размером от 3 до 5 мм, но может быть

и больше; часто сочетается с

розеолой

(розеолезно-папулезная

сыпь) или с пятном .

Пузырек (везикула) - ограниченная

полость размером от 1 до 5 мм,

заполненная прозрачной серозной

или

кровянистой

жидкостью;

везикула

часто

превращается

в пустулу (при этом содержимое

пузырька мутнеет); может засыхать

(корочка) или вскрываться (эрозия)

(ветряная оспа).

28.

ЭНАНТЕМА29.

Лабораторные методы диагностикиЛабораторные методы

диагностики

Специфические

Методы прямого

обнаружения:

Бактериоскопический

Бактериологический

Биологический

Обнаружение антигенов

(МФА)

Молекулярно-генетический

(ПЦР)

Методы косвенного

доказательства:

Серологический

Алергологический

Общеклинические

ОАК

ОАМ

Биохимический

анализ крови

копрограмма

30.

Лабораторные методы диагностикиМатериалом для исследования служат кровь, моча, кал,

ликвор, пунктаты лимфатических узлов, дуоденальное

содержимое и желчь, мокрота, отделяемое

мочеполовых путей, биоптаты тканей, мазки со

слизистой оболочки ротовой полости, небных

миндалин, носа и др.

31.

Методы прямого обнаружения:Микроскопическое

исследование:

Бактериоскопический метод;

Паразитологическое

исследование;

Электронная микроскопия.

Этот метод широко

используется для

диагностики малярии,

дифтерии, менингококковой

инфекции.

Преимущество заключается

в быстроте, результаты

можно получить уже через

несколько часов после

забора материала.

32.

Методы прямого обнаружения:Бактериологический метод - посев материала на

питательные среды. Выделяется чистая культура

возбудителя с определением его чувствительности

к антибиотикам (брюшной тиф, дизентерия, холера,

сальмонеллез). Забор материала при этом методе

следует производить в ранние сроки заболевания и

до назначения этиотропного лечения.

• Вирусы культивируют на

куриных эмбрионах, в

культурах тканей и клеток.

• Окончательный результат

через 2-4 дня.

33.

Методы прямого обнаружения:Биологический метод (заражение

лабораторных животных исследуемым

материалом) используется в диагностике чумы,

туляремии, ботулизма и других заболеваний.

34.

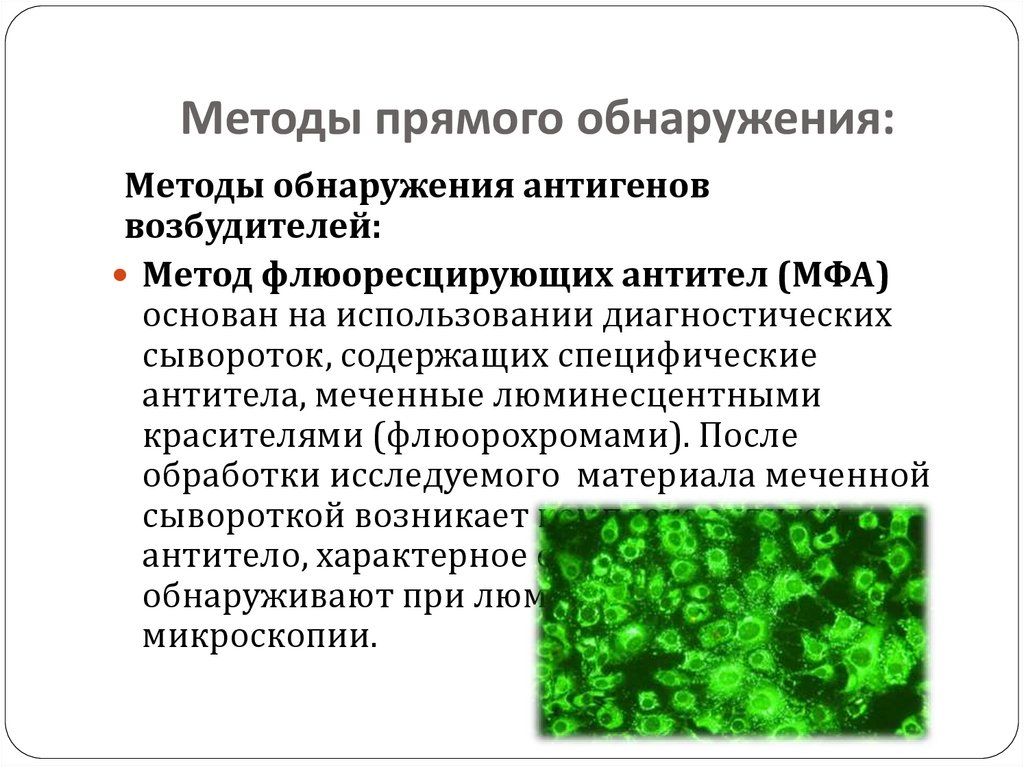

Методы прямого обнаружения:Методы обнаружения антигенов

возбудителей:

Метод флюоресцирующих антител (МФА)

основан на использовании диагностических

сывороток, содержащих специфические

антитела, меченные люминесцентными

красителями (флюорохромами). После

обработки исследуемого материала меченной

сывороткой возникает комплекс антигенантитело, характерное свечение которого

обнаруживают при люминесцентной

микроскопии.

35.

Методы прямого обнаружения:Молекулярно –генетический метод:

Полимеразная цепная реакция ПЦР –

определение ДНК и РНК возбудителя. Является

одним из самых точных методов диагностики

инфекционных заболеваний. Чувствительность

и специфичность ПЦР в диагностике

большинства вирусных и бактериальных

инфекций достигает 100%.

36.

Методы косвенного доказательства:Серологический метод – в сыворотке крови пациента

выявляются антитела к возбудителю, появляющиеся в

конце первой – начале второй недели от начала

заболевания. В дальнейшем титр антител нарастает,

поэтому результаты оценивают, сравнивая титры антител

в парных сыворотках, взятых с интервалом в 7-10 дней.

Диагностическое значение имеет повышение титра

антител в 4 раза и более.

В практике используются следующие серологические

методы:

реакция агглютинации (РА);

реакция непрямой (РНГА), или пассивной (РПГА)

гемагглютинации;

реакция торможения гемагглютинации (РТГА);

реакция связывания комплемента (РСК);

иммуноферментный анализ (ИФА) и др.

37.

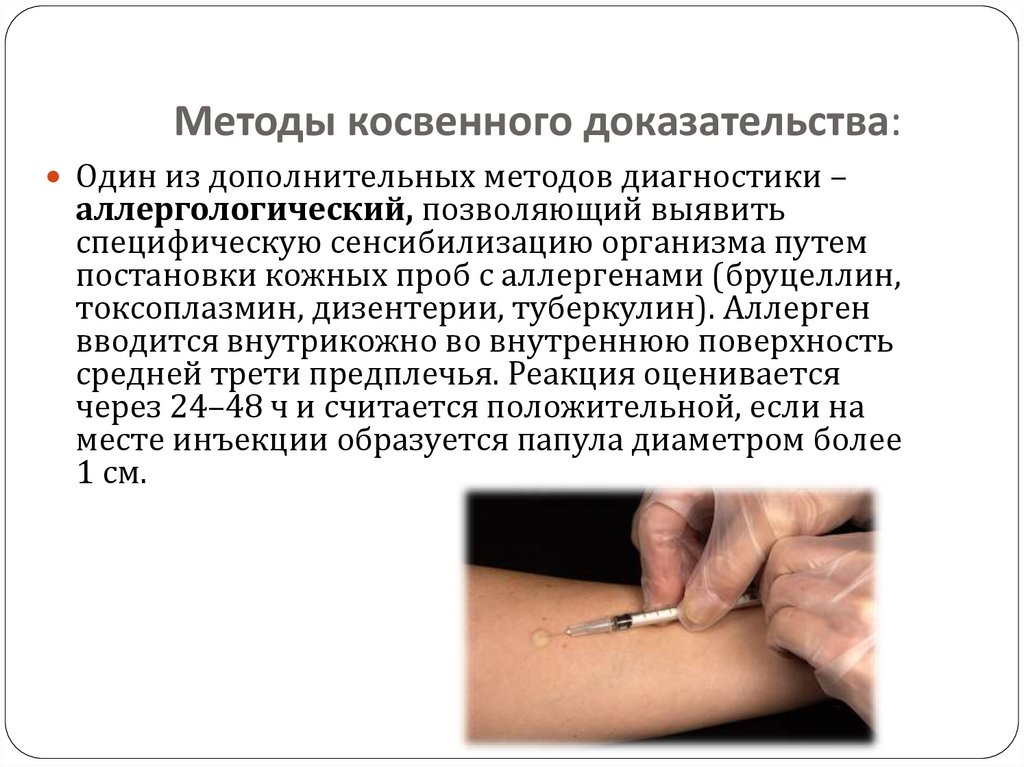

Методы косвенного доказательства:Один из дополнительных методов диагностики –

аллергологический, позволяющий выявить

специфическую сенсибилизацию организма путем

постановки кожных проб с аллергенами (бруцеллин,

токсоплазмин, дизентерии, туберкулин). Аллерген

вводится внутрикожно во внутреннюю поверхность

средней трети предплечья. Реакция оценивается

через 24–48 ч и считается положительной, если на

месте инъекции образуется папула диаметром более

1 см.

38.

Инструментальные методы исследованияРектороманоскопия;

УЗИ;

Рентгенологическое и радиоизотопное

исследование;

КТ и МРТ;

39.

Принципы и методы леченияинфекционных больных

1. Этиотропная терапия направлена на устранение

возбудителя и его токсинов; могут применяться:

антибактериальные лекарственные средства

(лечение бактериальных инфекций);

противовирусные лекарственные средства

(лечение некоторых вирусных инфекций — грипп,

герпетические инфекции, вирусный гепатиты, ВИЧинфекция)

специфические иммунные сыворотки и

гипериммунные иммуноглобулины (лечение

дифтерии, столбняка, ботулизма и др.);

фаготерапия (стафилококковый бактериофаг,

сальмонеллезный, брюшнотифозный,

дизентерийный и др.).

40.

Принципы и методы леченияинфекционных больных

2. Патогенетическая терапия направлена на

восстановление нарушенных функций и может

включать дезинтоксикационную,

регидратационную, дегидратационную,

иммунокорригирующую терапию, коррекцию

электролитного и кислотно-основного

состояния, коррекцию нарушений

свертывающей системы крови,

мочевыделительной, сердечно-сосудистой

систем и других органов.

41.

Принципы и методы леченияинфекционных больных

3. симптоматическая терапия - направленная

на устранение отдельных симптомов болезни

(анальгетики, жаропонижающие,

противозудные и местноанестезирующие

препараты)

42.

Принципы и методы леченияинфекционных больных

3. симптоматическая терапия - направленная

на устранение отдельных симптомов болезни

(анальгетики, жаропонижающие,

противозудные и местноанестезирующие

препараты)

Медицина

Медицина