Похожие презентации:

Растворы и их классификация

1.

Аналитическаяхимия

Составила: студентка гр 13-13 НГКСТ

Пулатова Б. Ф

2. Определение

• Аналити́ческая хи́мия — раздел химии, изучающий химическийсостав и структуру веществ; имеет целью определение элементов или

групп элементов, входящих в состав различных веществ.

• Предмет её как науки : совершенствование существующих и

разработка новых методов анализа, их практическое применение,

исследование теоретических основ аналитических методов.

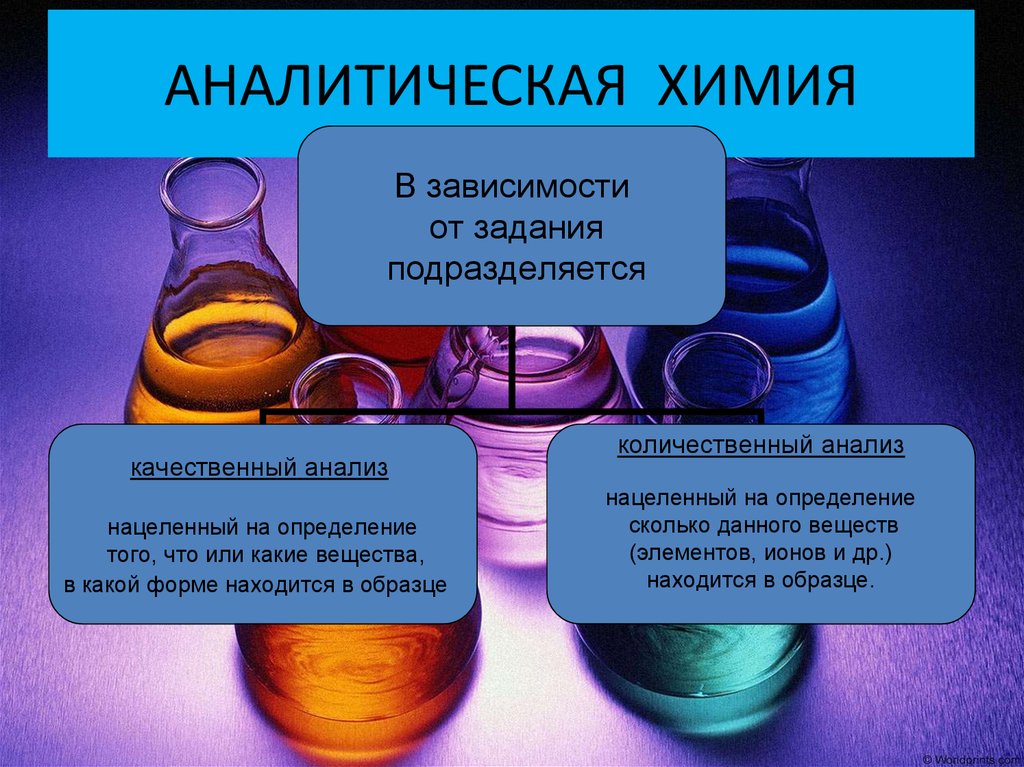

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В зависимостиот задания

подразделяется

качественный анализ

нацеленный на определение

того, что или какие вещества,

в какой форме находится в образце

количественный анализ

нацеленный на определение

сколько данного веществ

(элементов, ионов и др.)

находится в образце.

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Количественный анализ —

совокупность методов

аналитической химии для

определения количества

элементов, радикалов,

функциональных групп или

соединений в

анализируемом объекте.

Качественный анализ —

совокупность химических, физикохимических и физических методов,

применяемых для обнаружения

элементов, радикалов и

соединений, входящих в состав

анализируемого вещества или

смеси веществ. В качественном

анализе используют легко

выполнимые, характерные

химические реакции, при которых

наблюдается появление или

исчезновение окрашивания,

выделение или растворение

осадка, образование газа и др

5.

Методы количественного анализа:электролитический

основанный на выделении

отдельных металлов электролизом

колориметрический

производимый по сравнению

интенсивности окраски данного раствора

с окраской раствора определенной крепости

органический анализ

состоящий в сожжении органического вещества

в углекислый газ С02 и воду Н20 и в определении

по количеству их относительного

содержания в веществе углерода и водорода

газовый анализ

состоящий в определении некоторыми

специальными методами качественного

и количественного состава газов или их смеси.

6. Аналитическая химия

Методы качественного анализа:химические

физические

физико-химические

7.

РАСТВОРЫ8.

Определения раствораРаствор есть однородная

(гомогенная) жидкая

система непрочных

диссоциирующих

соединений растворителя

с растворенным веществом.

1834-1907

Д.И. Менделеев

Современная формулировка:

Растворами являются гомогенные системы,

состоящие не менее чем из двух компонентов.

9. Растворы и их классификация

Раствор – гомогенная система переменного состава,состоящая из двух и более независимых компонентов и

продуктов их взаимодействия.

Растворитель – компонент, агрегатного состояние

которого не изменяется при образовании раствора. При

одинаковых агрегатных состояниях компонентов

растворителем считают то вещество, содержание которого

в растворе больше.

Растворенное вещество – компонент, молекулы или

ионы которого равномерно распределены в объеме

растворителя.

В р-рах электролитов вне зависимости от соотношения

компонентов растворенным в-вом считаются электролит.

10.

Классификации растворов1. По наличию или отсутствию электролитической диссоциации:

а) растворы электролитов – это растворы веществ, диссоциирующих на ионы. В

растворе присутствуют катионы и анионы солей, кислот, оснований. Например: рры сильных электрол-тов NaCl, HCl, NaOH ( = 1) и растворы слабых элект-тов

CH3COOH и др;

б) растворы неэлектролитов – растворы веществ, практически не диссоциирующих в воде. Например: глю-зы, мочевины, глиц-на и т.д.;

в) растворы амфолитов – растворы веществ, которые могут диссоцииро- вать как

по кислотному, так и по основному типу. Например: аминокислоты, Zn(OH)2 и т.д.

По размеру частиц растворенного вещества:

а) истинные растворы – это однородные гомогенные системы с размером

частиц 10–10-10–9 м. Например: растворы сахарозы, глюкозы, NaCl и т.д.

б) коллоидные растворы – это неоднородные ультрамикрогетерогенные

системы с размером частиц 10–7-10–9 м (1–100 нм). Например: плазма крови,

лимфа.

в) грубодисперсные (микрогетерогенные) системы – это неоднородные

гетерогенные системы с размером частиц 10–6-10–4 м. Например: эмульсии,

суспензии, порошки, мази, кремы и т.д.

По агрегатному состоянию: а) жидкие, б) газообразные (смеси газов);

в) твердые (сплавы металлов).

По содержанию растворенного вещества: а) разбавленные – с относительно

низким содержанием растворенного вещества; б) концентрированные – с

относительно высоким содержанием растворенного вещества.

11.

В медицинской практике широко используются плазмозамещающие(инфузионные) растворы, которые по медицинскому назначению делят

на:

Гемодинамические (противошоковые) растворы – предназначены для лечения шока различного происхождения и восстановления гемодинамики, в том

числе микроциркуляции, при использовании аппаратов искусственного

кровообращения для разведения крови во время операций.

Дезинтоксикационные растворы, применяемые при интоксикации различной

этиологии.

Регуляторы водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния:

солевые растворы (растворы электролитов), осмотические диуретики (глицерол,

маннитол и мочевина).

Растворы для парентерального питания, которые служат для обеспечения

энергетических ресурсов организма, доставки питательных веществ к органам и

тканям.

Переносчики кислорода, восстанавливающие дыхательную функцию крови

(растворы модифицированного гемоглобина.

Комплексные (полифункциональные) растворы, обладающие широким

диапазоном действия, которые могут состоять из нескольких групп

плазмозамещающих растворов.

12.

Типы растворов, используемых в медицине- гипертонические (росм > pосм крови)

Используются в тех случаях, когда необходимо

обеспечить отток жидкости из тканей

При контакте с кровью наблюдается плазмолиз –

сжатие эритроцитов

- гипотонические (росм < pосм крови)

Используются в тех случаях, когда необходимо

обеспечить приток жидкости к тканям

При контакте с кровью наблюдается гемолиз –

разрыв эритроцитов (если Росм < 3.6- 4.0 атм)

- изотонические (pосм = pосм крови = 7.62 атм)

Используются для внутривенных вливаний

13.

Типы растворов, используемых в медицине- гипертонические (росм > pосм крови)

Используются в тех случаях, когда необходимо

обеспечить отток жидкости из тканей

При контакте с кровью наблюдается плазмолиз –

сжатие эритроцитов

- гипотонические (росм < pосм крови)

Используются в тех случаях, когда необходимо

обеспечить приток жидкости к тканям

При контакте с кровью наблюдается гемолиз –

разрыв эритроцитов (если Росм < 3.6- 4.0 атм)

- изотонические (pосм = pосм крови = 7.62 атм)

Используются для внутривенных вливаний

14.

Функции водыУниверсальный растворитель органических и

неорганических веществ

Среда, в которой протекают реакции,

осуществляется транспорт и обмен веществ

Активный участник процессов жизнедеятельности

Определяет физико-химическое состояние

коллоидных систем

Участвует в процессах терморегуляции

Потеря 20% воды гибель организма

Потребность 35 г на 1 кг массы тела

15.

Свойства водыСтроение – водородные связи

—О Н—О Н— Вода - амфолит

Высокая теплоемкость 75,3 Дж⁄моль K

Большая теплота испарения 40,8 кДж/моль

Высокая диэлектрическая проницаемость

= 78,5

Высокий дипольный момент -1,82 Д 4

водородные связи ассоциаты

Высокое поверхностное натяжение

смачивание

воды

16.

Структурные свойства водыАссоциаты – 70%, из них 40% структурированная вода, 30%

- случайные ассоциаты

17.

Аномальность водыВода, как все вещества в природе, при

охлаждении от +1000C до +40C уменьшается в

объеме. При дальнейшем охлаждении до

00C ее объем увеличивается. Такое свойство

типично только для воды. Ученые объясняют

это тем, что при понижении температуры от

40C до 00C происходит перестройка ее

внутренней

структуры,

жидкость

превращается в лед, т.е. в кристалл, где

молекулы образуют своеобразную решетку.

Лед легче воды.

18.

ТД процесса растворенияРастворенное вещество

Раствор

Растворитель

Термодинамически устойчив, образуется самопроизвольно

G<0

G = H - T S

При растворении

газов:

При растворении жидких и

твердых веществ:

S < 0;

S > 0;

H<0

0> H<0

19.

Свойства водыСтроение – водородные связи

—О Н—О Н— Вода - амфолит

Высокая теплоемкость 75,3 Дж⁄моль K

Большая теплота испарения 40,8 кДж/моль

Высокая диэлектрическая проницаемость

= 78,5

Высокий дипольный момент -1,82 Д 4

водородные связи ассоциаты

Высокое поверхностное натяжение

смачивание

воды

20. Электролиты биосред

Важнейшие закономерностиКлетка концентрированнее плазмы

Обязательно присутствие катионов Na, K, Mg, Ca

В плазме Na > K, Ca > Mg

В клетке K > Na, Mg > Ca

Плазма ~ NaCl

Клетка ~ K2HPO4

21.

Электролитныйсостав крови

Внутриклеточная

жидкость

к = а = 200 ммоль/л

Плазма

к = а = 153 ммоль/л

K

160

Na

142

Cl

103

100

HPO42-

HCO3SO42-

Mg

K

Ca

HCO3белок

Na

Ca

Mg

белок

22.

Параметрыизотонических растворов неэлектролитов,

используемых в медицине

Росм = СRT = С . 0.082 . 310 = 7.62 атм

С = 0.3 осмоль/л

Осмоляльность – общее количество

независимых частиц в единице раствора

Для глюкозы: Сосм = См = 0.3 моль/л

Кровезаменяющие растворы должны быть не только

изотоническими, но и должны поддерживать все

параметры гомеостаза.

23.

Принципы гомеостазачеловеческого организма

Росм = 7.6- 8.1 (7.62) атм

Ронк = 0.03 – 0.04 атм

Сосм = 0.3 моль/л

Iплазмы = 0.15

Тзам = 0.56 0

Iвнутрикл. = 0.25

24.

Принципы гомеостазачеловеческого организма

Росм = 7.6- 8.1 (7.62) атм

Ронк = 0.03 – 0.04 атм

Сосм = 0.3 моль/л

Iплазмы = 0.15

Тзам = 0.56 0

Iвнутрикл. = 0.25

25.

Применение в медицинеКоличественный анализ (реакции осаждения)

Определение хлоридов в моче, желудочном

соке, крови

Анализ питьевой воды , фармпрепаратов

Химия

Химия