Похожие презентации:

Нагноительные заболевания легких

1. Нагноительные заболевания легких

2. Бронхоэктатическая болезнь

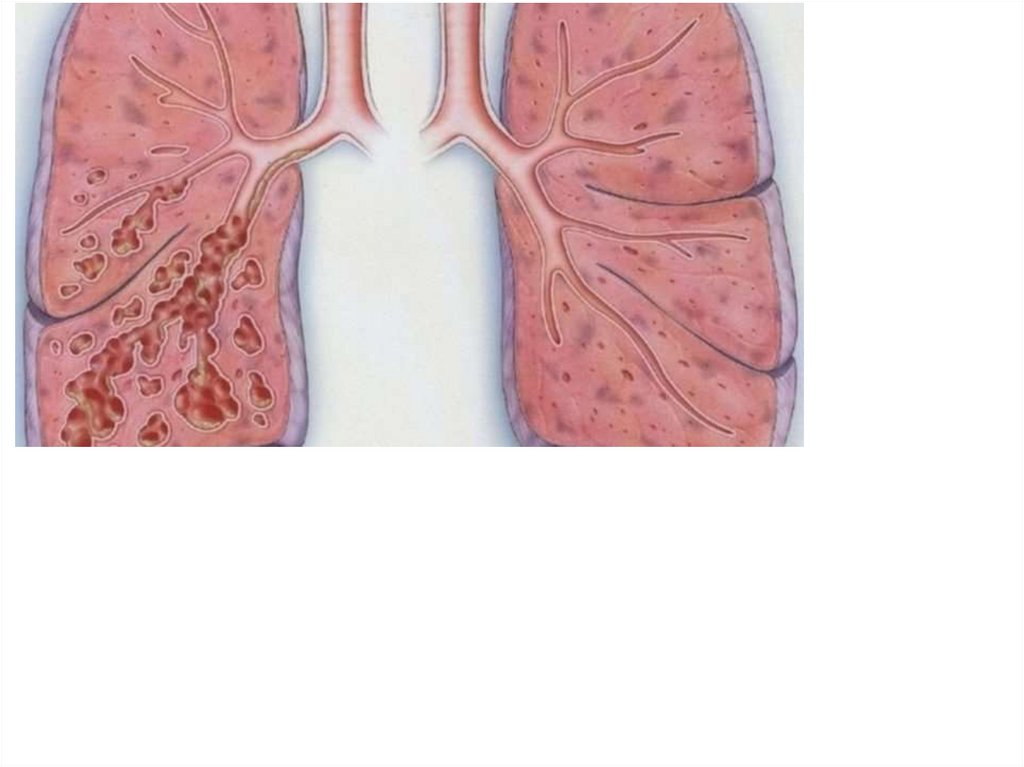

• Бронхоэктатическая болезнь – этозаболевание, характеризующееся

необратимыми изменениями

(расширением, деформацией) бронхов,

сопровождающееся развитием

хронического гнойно-воспалительного

процесса в бронхиальном дереве.

3.

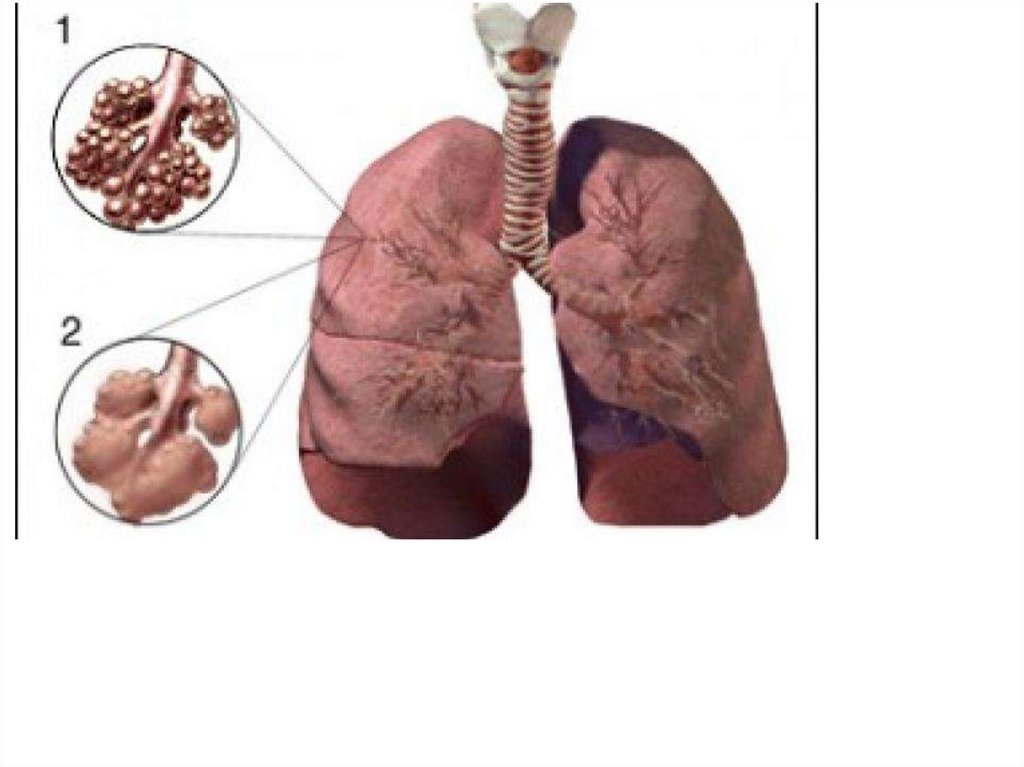

4. Классификация

• 1. Первичные (врожденные) - врожденные порокиразвития бронхов – недоразвитие (дисплазия)

бронхиальной стенки. Врожденная

бронхоэктатическая болезнь встречается реже

приобретенных бронхоэктазов.

• 2. Вторичные (приобретенные) бронхоэктазы

возникают в результате частых бронхолегочных

инфекций, бронхопневмонии, хронического

бронхита, туберкулеза, абсцесса легкого,

попадания инородных тел в просвет бронхов.

5. по виду деформации бронхов

мешотчатые

цилиндрические

веретенообразные

смешанные;

Веретенообразные и цилиндрические

бронхоэктазы поражают крупные и средние

бронхи, мешотчатые – более мелкие.

6.

7.

8.

• по степенираспространения патологического

процесса - односторонние и

двусторонние (с указанием сегмента

или доли легкого);

• по фазе течения бронхоэктатической

болезни – обострение и ремиссия;

9. Клинические формы

• легкая, выраженная и тяжелая формы.• Легкая форма бронхоэктатической болезни характеризуется 1-2

обострениями за год, длительными ремиссиями, в периоды

которых пациенты чувствуют себя практически здоровыми и

работоспособными.

• Для выраженной формы бронхоэктатической болезни

характерны ежесезонные, более длительные обострения, с

отделением от 50 до 200 мл гнойной мокроты в сутки. В

периоды ремиссий сохраняется кашель с мокротой, умеренная

одышка, снижение трудоспособности.

• При тяжелой форме бронхоэктатической болезни наблюдаются

частые, продолжительные обострения с температурной

реакцией и кратковременные ремиссии. Количество

выделяемой мокроты увеличивается до 200 мл, мокрота часто

имеет гнилостный запах. Трудоспособность во время ремиссий

сохранена.

10. Жалобы

• Кашель продуктивный;• выраженная интенсивность в утренние

часы, после сна;

• мокрота обильная с неприятным

гнилостным запахом;

• мокроты много по утрам;

• много ее отделяется в положении лежа

на боку с опущенной головой.

11. Жалобы

• Кровохарканье. Сгустки или примеси кровипоявляются в мокроте из-за того, что повышение

давления в бронхах приводит к разрыву кровеносных

сосудов

• В начале заболевания может быть у четверти

больных, тогда как при длительном течении

встречается более чем у половины пациентов.

• Иногда возникает тяжёлое лёгочное кровотечение

12.

• Одышка – появляетсяпреимущественно во время выполнения

физических нагрузок.

• Боли в грудной клетке - возникают при

вовлечении в патологический процесс

плевры.

• Повышение температуры тела от

субфебрильной до гектической

лихорадки в период обострения

13. Общие жалобы

общая слабость

пониженный аппетит

потливость в ночное время

снижение массы тела

14. Общий осмотр

• Цианоз. Синюшная окраска обычноравномерно распределена по всему телу,

носит пепельный оттенок, конечности при

этом тёплые на ощупь. Симптом возникает

при снижении концентрации кислорода в

тканях организма.

• Пальцы рук — в виде «барабанных палочек»,

ногти — подобно «часовым стёклам».

Обнаруживаются у больных, длительное

время страдающих бронхоэктатической

болезнью.

15.

16.

• осмотр грудной клетки может бытьнесимметричность и деформация

грудной клетки: уменьшение в размерах

её части;

• бочкообразная форма грудной клетки

при развитии эмфиземы;

• аускультация – жесткое дыхание,

влажные хрипы различные по калибру в

зависимости от диаметра бронхов;

17. Осложнения

• профузное лёгочное кровотечение• Амилоидоз -происходит нарушение

нормального белкового обмена, в тканях

скапливается видоизменённый белокамилоид. При бронхоэктатической болезни

чаще поражаются почки, при этом

нарушается их функция и с течением

времени развивается хроническая почечная

недостаточность.

18. Осложнения

• эмпиема плевры – гнойное воспалениеплевры ;

• пневмония;

• абсцесс лёгкого;

• хроническое лёгочное сердце.

Проявляется увеличением правых

предсердия и желудочка сердца из-за

длительного повышения давления в

лёгочном круге кровообращения;

19. Диагностика

• Общий анализ крови. При обостренииповышение числа лейкоцитов, увеличение

СОЭ. При продолжительном течении

заболевания характерно развитие анемии.

• Биохимический анализ крови. Во время

обострения увеличивается содержание

острофазных белков. При развитии почечных

осложнений регистрируется повышение

мочевины и креатинина.

• Общий анализ мочи. Протеинурия, может

быть цилиндрурия.

20. Диагностика

• Анализ мокроты.• Общий анализ мокроты - большое количество

лейкоцитов, эритроцитов, эластических волокон.

• Если мокроту отстоять, можно получить двух — или

трёхслойное содержимое.

• Посев мокроты. Определяется возбудитель, а также

его чувствительность к антибактериальным

препаратам.

• Микроскопическое исследование мазка мокроты.

Выполняется для исключения туберкулёза, для

которого типично наличие микобактерий

21. Диагностика

• Обзорная рентгенография органовгрудной клетки. Позволяет увидеть

очаги поражения в лёгочной ткани.

только на поздних стадиях, тогда

заметны участки расширения бронхов.

Компьютерная томография. Более

информативный метод диагностики.

видны все расширенные участки,

истончение стенок бронхов, места

накопления мокроты.

22. Диагностика

• Бронхография. При введении рентгенконтрастноговещества в лёгкие и выполнения затем снимка

обнаруживаются очаги поражения, чётко

просматриваются бронхоэктазы. Фибробронхоскопия.

При введении аппарата в трахею и бронхи врач

отмечает воспалительные изменения их слизистой

оболочки, а также наличие гноя в их просвете. Сами

бронхоэктазы не визуализируются, так как

инструмент до них не достаёт.

• Спирометрия. В самом начале заболевания

патологических изменений обычно не бывает, при

развитии болезни отмечается прогрессирование

бронхобструктивного синдрома.

Электрокардиография. При тяжёлом течении

заболевания, а также при его длительном течении

можно выявить признаки хронического лёгочного

сердца.

23.

24. Лечение

• уменьшение воспалительного процессав бронхах;

• удаление мокроты из бронхов;

• устранение инфекции;

• замедление деструктивных процессов;

25. Лечение

отказ от курения и любого другого контакта с

вредным дымом или загрязненным воздухом;

применение антибиотиков

обязательное использование средств, разжижающих

мокроту;

применение препаратов для улучшения отхождения

слизи;

при необходимости препараты вводятся прямо в

дыхательные пути;

промывание бронхов антисептическими растворами;

использование физиотерапевтических процедур,

массажа и дыхательной гимнастики.

26.

• Не менее важное значениеотводится немедикаментозной

терапии бронхоэктазов, направленной на

эвакуацию секрета бронхов.

• Статический и динамический постуральный

дренаж — принятие положения тела, при

котором наиболее эффективно происходит

откашливание мокроты.

27. Постуральный дроенаж

28.

• Вибрационный массаж непосредственное перкуссионноевоздействиен на грудную клетку в

положении лежа по направлению снизу

вверх. Его лучше проводить после

ингаляционной процедуры, чтобы

повысить скорость дезинтеграции

(распада) мокроты и её удаления из

воздухоносных путей.

29.

• Дыхательная гимнастика с оказаниемсопротивления на выдохе. Повышает

давление, создаваемое в просвете

бронхов, способствует их очищению и

более равномерному наполнению

воздухом на вдохе. Гимнастику можно

делать самостоятельно либо с

подключением портативных

тренажёров, некоторые из них могут

создавать дополнительную вибрацию.

30.

• Хирургические методы леченияпоказаны при локальном процессе в

следующих случаях:

• локальный процесс сопровождается

лёгочными кровотечениями;

• в течение двух-трёх лет не удаётся

добиться стойкой ремиссии;

• развитие локального цирроза;

31. Абсцесс легкого

• Абсцесс легкого - патологический процесс,характеризующийся формированием

ограниченной полости в легочной ткани в

результате ее некроза и последующего

гнойного расплавления.

В зависимости от характера выделяют

аэробные и гангренозные (анаэробные)

абсцессы.

Абсцесс легкого встречается у мужчин в 8 раз

чаще, чем у женщин

32. факторы риска

производственные вредности

переохлаждение организма

запыленность рабочего места

злоупотребление алкогольными напитками

курение табака

сопутствующие заболевания (сахарный

диабет, туберкулез)

• снижение иммунитета

33. бронхогенный путь заражения:

• является наиболее распространеннойпричиной абсцесса легких;

• при наличии воспалительных процессов в

полости рта и носоглотке (пародонтоз,

тонзиллит, гингивит и др.) вероятность

инфицирования легочной ткани возрастает;

• аспирация рвотными массами, например, в

бессознательном состоянии или в состоянии

алкогольного опьянения;

• аспирация инородными телами;

34. гематогенный путь

• гематогенный путь - инфекцияпопадает в легочные капилляры при

бактериемии (сепсисе, септикопиемии)

встречается реже;

• лимфогенный путь;

35. Классификация

• Первичные. Развиваются при отсутствиипатологии легких у ранее здоровых лиц.

- посттравматические

- гематогенные,

- бронхогенные

• Вторичные

- на фоне бронхоэктазов

- пневмонии

36. По течению заболевания

• острые (до 6 недель),• подострые (от 6 недель до 3 месяцев)

• хронические (более 3-х месяцев)..

37. Клиническая картина

• Различают 2 периода в течениизаболевания:

• 1 период – формирование абсцесса,

продолжительность до 7- 14дней

• 2 период - прорыв гнойника

38. 1 период формирование абсцесса

Жалобы

боль со стороны пораженного легкого,

усиливающаяся в момент глубокого вдоха и при

кашле;

сухой кашель;

увеличение частоты дыхания до 30 дыхательных

движений в минуту и более;

повышение температуры до 39 °C и выше;

головная боль;

резкое снижение аппетита;

тошнота;

общая слабость;

39. 2 период - прорыв гнойника

• влажный кашель;• выделение мокроты при кашле «полным

ртом»; при стоянии гнойная мокрота обычно

разделяется на 3 слоя:

• нижний густой и плотный слой сероватого

цвета с крошковидным тканевым детритом;

• средний слой состоит из жидкой гнойной

мокроты;

• в верхних слоях находится пенистая

серозная жидкость;

40. 2 период - прорыв гнойника

• зловонный запах отделяемого (еслиинфекционным агентом выступила

гнилостная микрофлора);

• от 1000 мл и более гнойного отделяемого в

сутки (чем больше полостной процесс, тем

выше объем отделяемого);

• уменьшение температуры тела и общей

интоксикации;

41. Клиническая картина

• осмотр грудной клетки – отставаниепораженной половины грудной клетки в акте

дыхания;

• при пальпации усиление голосового

дрожания;

• притупленный перкуторный звук сменяется

притупленно-тимпаническим;

• Аускультация - выслушивается бронхиальное

дыхание, крупнопузырчатые влажные хрипы

42. Инструментальная диагностика

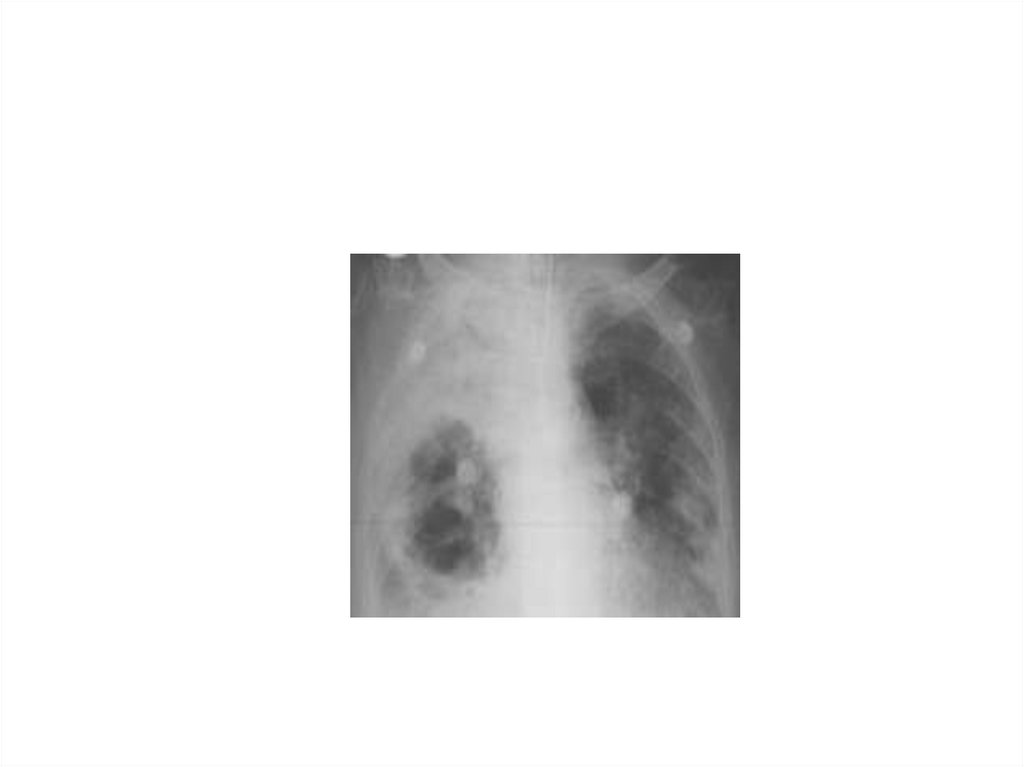

• при рентгенологическом исследованиина фоне инфильтрата появляется

полость, как правило, с четким

горизонтальным уровнем жидкости.

43. Инструментальная диагностика

44. Инструментальная диагностика

•компьютерная томография (КТ)•бронхоскопия с аспирацией гноя для

определения микрофлоры и её

чувствительности к антибиотикам

45. Лабораторные исследования:

• кровь: нейтрофильный лейкоцитоз сосдвигом влево, анемия,

гипоальбуминемия

•микроскопия мокроты: нейтрофилы,

различные виды бактерий

•плевральная жидкость:

нейтрофильный цитоз

46. лечение

• Консервативная терапия:• соблюдение постельного режима;

• придание пациенту дренирующего положения

несколько раз в день на 10-30 минут для улучшения

оттока мокроты;

• антибактериальная терапия назначается

незамедлительно, после определения

чувствительности микроорганизмов возможна

коррекция антибиотикотерапии;

• для активации иммунной системы проводят

аутогемотрансфузию и переливание компонентов

крови. Антистафилакокковый и гамма-глобулин

назначается по показаниям.

47.

• Если естественного дренирования не достаточно, топроводят бронхоскопию с активной аспирацией

полостей и с промыванием их растворами

антисептиков (бронхоальвеолярный лаваж).

Возможно также введение антибиотиков

непосредственно в полость абсцесса легкого. Если

абсцесс расположен периферически и имеет

большой размер, то прибегают к трансторакальной

пункции. Когда же консервативное лечение абсцесса

легкого малоэффективно, а также в случаях

осложнений показана резекция легкого.

48. лечение

• Показания для хирургическоголечения:

•неэффективность антибиотикотерапии

•лёгочное кровотечение

•невозможность исключить рак лёгкого

•размер абсцесса более 6 см

•прорыв абсцесса в плевральную

полость с развитием эмпиемы

•хронический абсцесс

49. осложнения

сепсис,

абсцесс головного мозга,

менингит,

эмпиема плевры,

пневмоторакс,

лёгочное кровотечение.

50.

• Гангрена легкого – деструктивныйпроцесс в легких, характеризующийся

гнойно-гнилостным некрозом обширного

участка легочной паренхимы без четкой

демаркации, с тенденцией к

дальнейшему распространению.

51.

52. причины

• Возбудителями гангрены легкого, как правило,выступают микробные ассоциации, в числе которых

присутствует анаэробная микрофлора;

• пневмококк;

• гемофильная палочка;

• энтеробактерии;

• золотистый стафилококк;

• Клебсиелла;

• синегнойная палочка;

• Суммирование патогенных возможностей

ассоциантов вызывает взаимное усиление их

вирулентности и повышение устойчивости к

антибиотикотерапии.

53. Пути проникновения

аспирационный,

контактный,

травматический,

лимфогенный,

гематогенный

бронхогенный (бронхоэктазы)

контактный путь (пневмония, абсцесс

легкого)

54. клиника

• Клиника гангрены легкогохарактеризуется признаками

воспаления и интоксикации, поражения

легочной ткани, бактериальнотоксического шока, дыхательной

недостаточности. Течение заболевания

всегда тяжелое или крайне тяжелое.

55. Симптомы интоксикации

высокая лихорадка (39-40 °С) гектического характера

ознобы

проливной пот

головная боль

слабость

похудание

отсутствие аппетита

бессонница;

делириозные состояния и нарушения сознания..

56. Симптомы воспаления

• боль в соответствующей половине груднойклетки, которая усиливается во время

глубокого вдоха и ослабевает при спокойном

дыхании. Болевой синдром при гангрене

легкого свидетельствует о вовлечении в

патологический процесс плевры

• мучительный кашель, который

сопровождается выделением зловонной

мокроты

57. клиника

• Мокрота при гангрене легкого имеет грязно-серыйцвет

• после отстаивания в стеклянном сосуде приобретает

характерный трехслойный вид: верхний слой —

пенистый, слизисто-гнойный; средний слой –

серозно-геморрагический; нижний слой – осадок в

виде крошковатой массы с частицами расплавленной

легочной ткани и гнойным детритом.

• Мокрота имеет резко зловонный запах;

• при кашле отделяется полным ртом;

• за сутки ее количество может достигать 600-1000 мл

и более.

58. клиника

• При гангрене легкого в значительной степенивыражены признаки дыхательной

недостаточности

• бледность кожных покровов

• акроцианоз

• одышка

• Развитие бактериально-токсического шока

сопровождается прогрессирующим

снижением АД, тахикардией, олигурией.

59. клиника

общее тяжелое состояние

адинамия

бледно-землистый оттенок кожных покровов

цианоз губ и пальцев рук

снижение массы тела

потливость. Определяется отставание пораженной

половины грудной клетки от здоровой в акте

дыхания, укорочение перкуторного звука над

патологически измененным участком легкого,

усиление голосового дрожания. Аускультативно при

гангрене легкого выслушиваются разнокалиберные

сухие и влажные хрипы, крепитация, амфорическое

дыхание.

60.

• Осмотр - отставание пораженной половиныгрудной клетки от здоровой в акте дыхания

• Пальпация - усиление голосового дрожания

• Перкуссия - укорочение перкуторного звука

над патологически измененным участком

легкого

• Аускультация - выслушивается амфорическое

дыхание, разнокалиберные влажные и сухие

хрипы, крепитация,.

61.

• Рентгенография легких в 2-х проекциях позволяетвыявить обширное затемнение (полость распада

неоднородной плотности) в пределах доли с

тенденцией распространения на соседние доли или

все легкое.

• С помощью КТ легких в крупных полостях

определяются тканевые секвестры разной величины.

• При гангрене легкого быстро образуется

плевральный выпот, который также хорошо виден

при рентгеноскопии легких и УЗИ плевральной

полости.

62.

• Микроскопическое исследованиемокроты при гангрене легкого выявляет

большое количество лейкоцитов, эритроциты,

некротизированные элементы легочной

ткани;

• Последующий бактериологический посев

мокроты и бронхоальвеолярной лаважной

жидкости позволяет определить

возбудителей, определить их

чувствительность к антимикробным

препаратам.

63. противомикробная терапия

• использование комбинации двухантибактериальных препаратов широкого

спектра действия в максимальных

дозировках.

• В процессе лечения гангрены легкого

сочетают парентеральное (внутривенное,

внутримышечное) и местное введение

антибиотиков (в бронхиальное дерево,

плевральную полость).

64.

• Для непосредственного воздействия наочаг гангрены легкого через

дренирующий бронх выполняют

лечебные бронхоскопии с аспирацией

секрета,проведением бронхоальвеоляр

ного лаважа, введением антибиотиков.

При развитии плеврита

производят пункцию плевральной

полости с удалением экссудата.

65. Хирургическое лечение

• В зависимости от распространенностидеструктивных изменений в легких

объем хирургического вмешательства

может

включать лобэктомию, билобэктомию и

ли пневмонэктомию.

66. осложнения

пиопневмоторакс

эмпиема плевры

профузное легочнок кровотечение

полиорганная недостаточность

септикопиемия

осложнения являются причинами гибели

больных в 40-80% случаев.

• При молниеносной форме гангрены легкого

смерть может наступить в первые сутки или

недели заболевания

Медицина

Медицина