Похожие презентации:

Лечение детей с заболеваниями органов пищеварения

1. Лечение детей с заболеваниями органов пищеварения

Лекция для студентов 3 курсаотделения Лечебное дело

(МДК 02.04)

Преподаватель факультета СМПО

к.м.н. Трегуб Н.В.

2.

3. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей

Высокая чувствительность слизистой к

повреждающим факторам

Малый объем, упругие стенки желудка,

замедленная перистальтика → недостаточное

перемешивание и гомогенизацию пищи, что

затрудняет ее переваривание, особенно после

введения прикорма

Низкая ферментативная активность слюны и

желудочного сока компенсируется ферментами

женского молока → При его отсутствии возможно

нарушение процесса переваривания пиши

4. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей

• Несовершенство моторной функции →1.функциональная недостаточность сфинктеров

желудка служит причиной рефлюксов, срыгивания,

рвоты.

2. неустойчивость моторики кишечника может

вести к нарушению нормального продвижения

пиши, развитию запоров или поносов

• Богатое кровоснабжение и высокая

проницаемость слизистой оболочки → частое

нарушение процессов всасывания из кишечник. Не

полностью расщепленные белки, жиры, углеводы,

сохраняющие свои антигенные свойства,

всасываясь, могут обусловить формирование

пищевой аллергии

5. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей

• Слабо сформированные защитные свойстваслизистой оболочки пищеварительных соков, желчи,

микрофлоры толстой кишки →способствуют

возникновению воспалительных заболеваний в

органах пищеварения,

• Топографическая близость органов пищеварения,

общность крово-и лимфообращения и иннервации

→способствуют частой их содружественной

патологии

• Слабость сфинктерного аппарата желудка и 12перстной кишки, частое нарушение внутрибрюшного

давления → являются причиной рефлюксных

гастритов

6. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей

• Богатство нервными рецепторами зоны желчногопузыря и желчевыводяших путей, несовершенство

сфинктерного аппарата, вегетативной регуляции

→ способствуют частым дискинезиям.

• Неравномерность роста толстой кишки и позднее

созревание ее мышечного слоя, несовершенство

моторики → обусловливают частоту запоров.

7. Распространенность

• Патология органов пищеварениязанимает одно из первых мест в

структуре соматической

заболеваемости

• За последние годы

распространенность заболеваний

пищеварительного тракта

увеличилась с 8,6 до 18 %

8. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки

9. Язвенная болезнь

Язвенная болезнь – это-хроническое рецидивирующее заболевание,

характеризующееся формированием язвенного

дефекта в желудке или в 12-перстной кишке,

обусловленное нарушением равновесия между

факторами агрессии и защиты

гастродуоденальной зоны.

10. Язвенная болезнь

• В структуре патологии ЖКТ у детей язвеннаяболезнь желудка и ДПК составляет 5-13%, что

почти в 10 раз чаще, чем в начале 90-х годов.

• Болеют в основном дети старшего возраста и

подростки, но нередко и младшие школьники.

• Преобладают дуоденальные язвы.

• В 5-8% случаев ЯБ осложняется перфорацией,

пенетрацией, стенозированием, желудочнокишечным кровотечением.

11. Язвенная болезнь

До 14 лет чаще болеют девочки,с 14 лет – мальчики.

12. Структура Язвенной болезни

ЯБЖ+ЯБДПКЯБЖ

6%

81%

ЯБДПК

13%

13. Возрастная структура Язвенной болезни

Дошкольники7%

Старшие

школьни

ки

56%

37%

Младшие

школьники

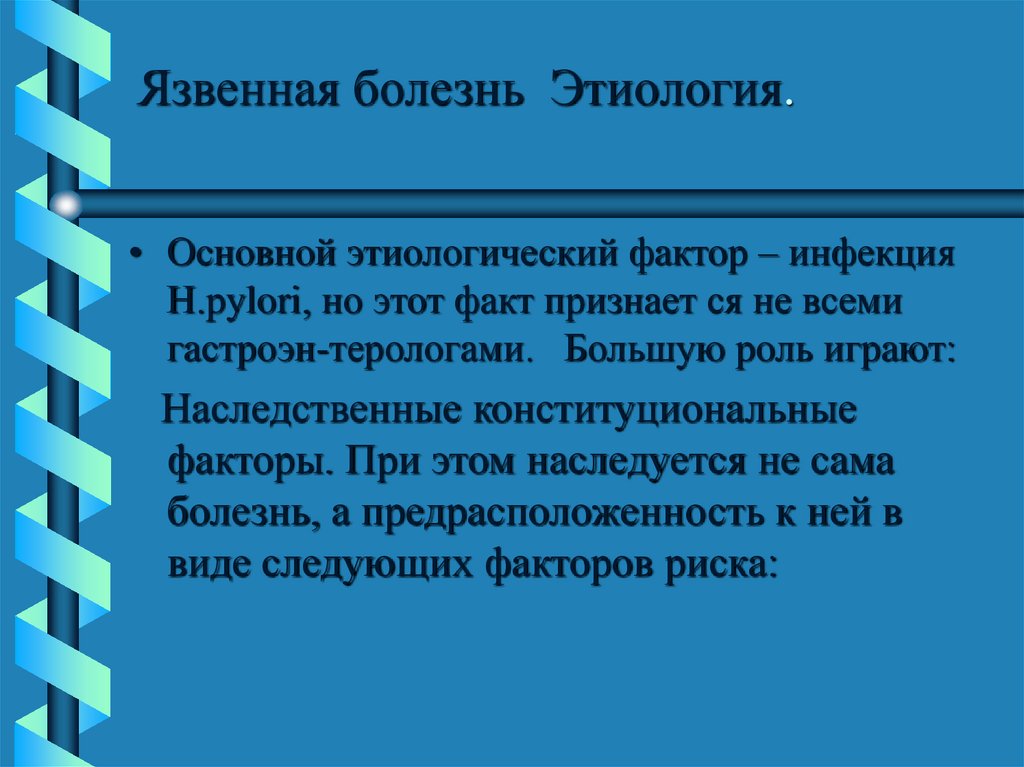

14. Язвенная болезнь Этиология.

• Основной этиологический фактор – инфекцияН.pylori, но этот факт признает ся не всеми

гастроэн-терологами. Большую роль играют:

Наследственные конституциональные

факторы. При этом наследуется не сама

болезнь, а предрасположенность к ней в

виде следующих факторов риска:

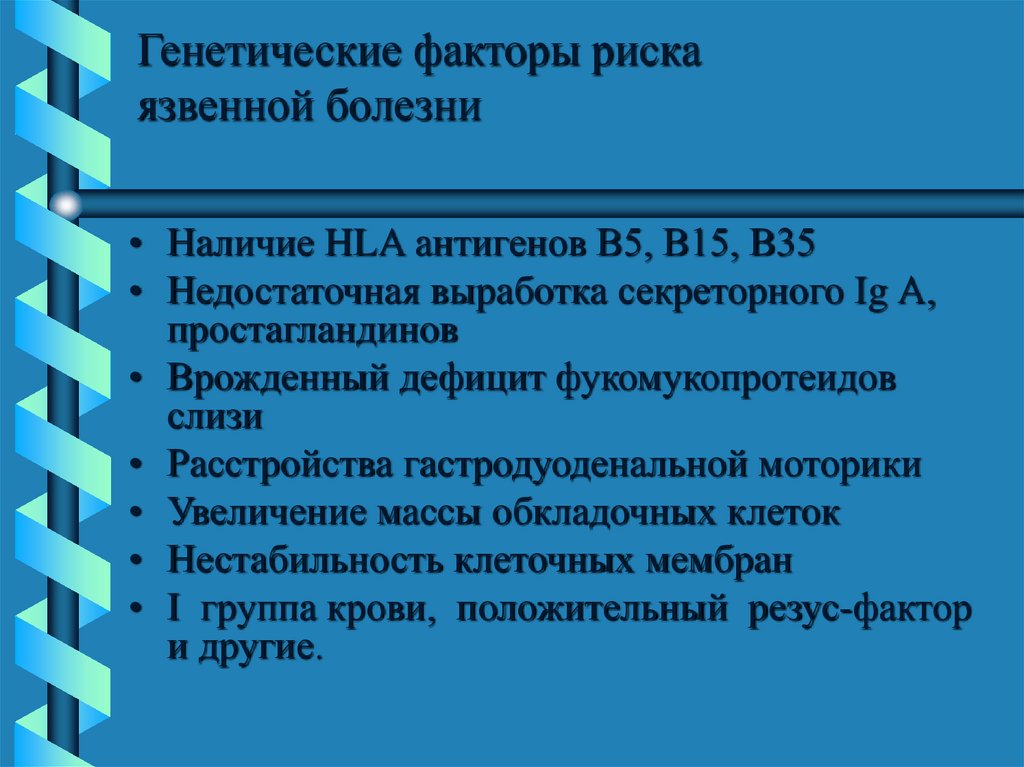

15. Генетические факторы риска язвенной болезни

• Наличие HLA антигенов В5, В15, В35• Недостаточная выработка секреторного Ig А,

простагландинов

• Врожденный дефицит фукомукопротеидов

слизи

• Расстройства гастродуоденальной моторики

• Увеличение массы обкладочных клеток

• Нестабильность клеточных мембран

• I группа крови, положительный резус-фактор

и другие.

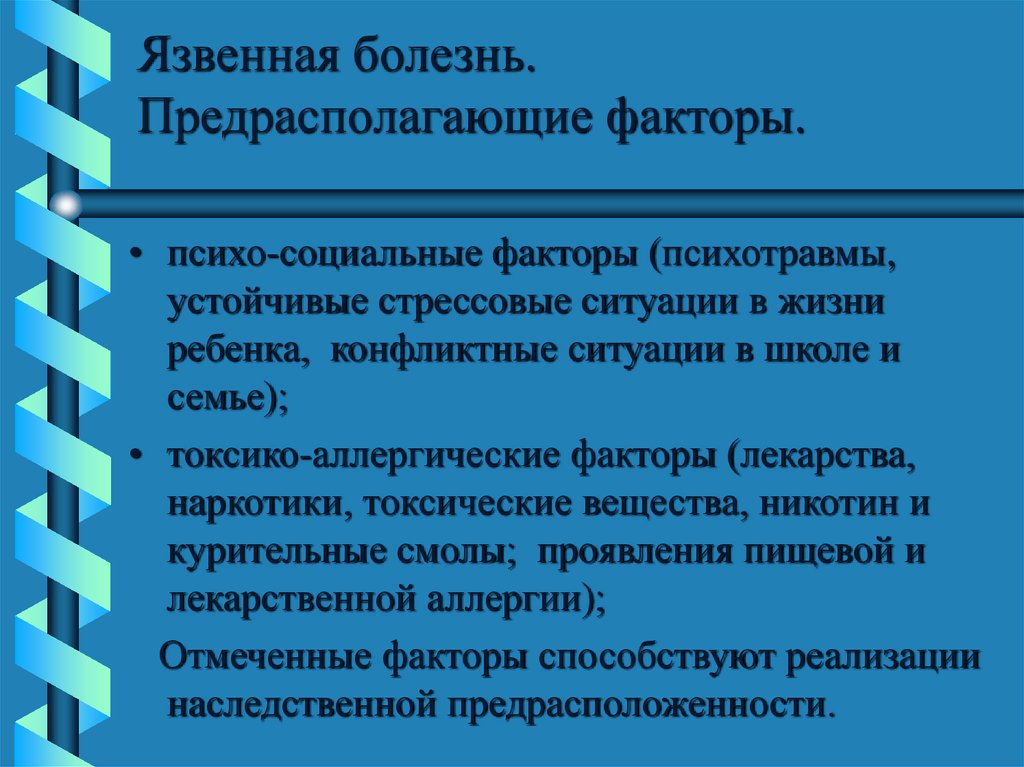

16. Язвенная болезнь. Предрасполагающие факторы.

• психо-социальные факторы (психотравмы,устойчивые стрессовые ситуации в жизни

ребенка, конфликтные ситуации в школе и

семье);

• токсико-аллергические факторы (лекарства,

наркотики, токсические вещества, никотин и

курительные смолы; проявления пищевой и

лекарственной аллергии);

Отмеченные факторы способствуют реализации

наследственной предрасположенности.

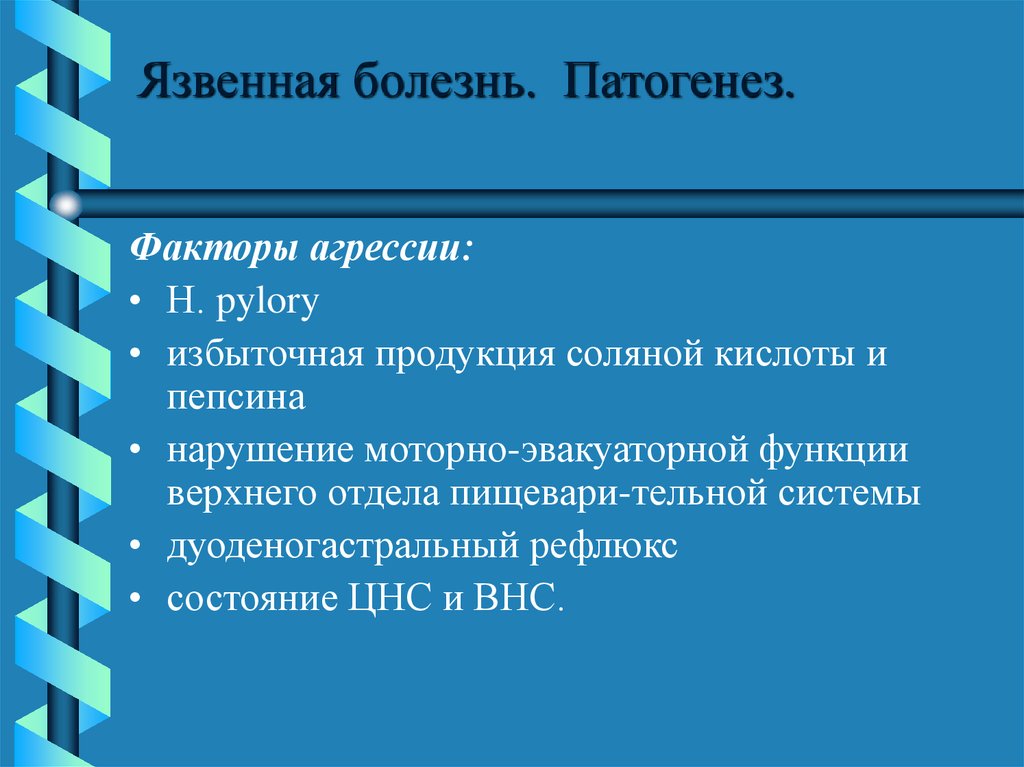

17. Язвенная болезнь. Патогенез.

Факторы агрессии:• Н. pylory

• избыточная продукция соляной кислоты и

пепсина

• нарушение моторно-эвакуаторной функции

верхнего отдела пищевари-тельной системы

• дуоденогастральный рефлюкс

• состояние ЦНС и ВНС.

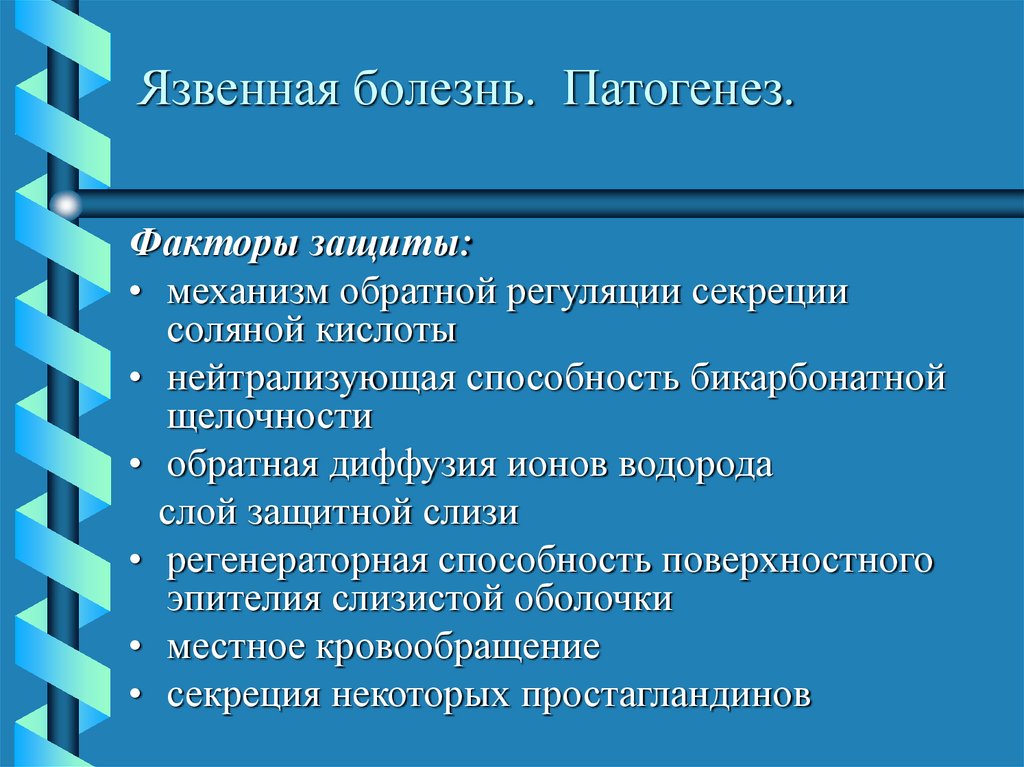

18. Язвенная болезнь. Патогенез.

Факторы защиты:• механизм обратной регуляции секреции

соляной кислоты

• нейтрализующая способность бикарбонатной

щелочности

• обратная диффузия ионов водорода

слой защитной слизи

• регенераторная способность поверхностного

эпителия слизистой оболочки

• местное кровообращение

• секреция некоторых простагландинов

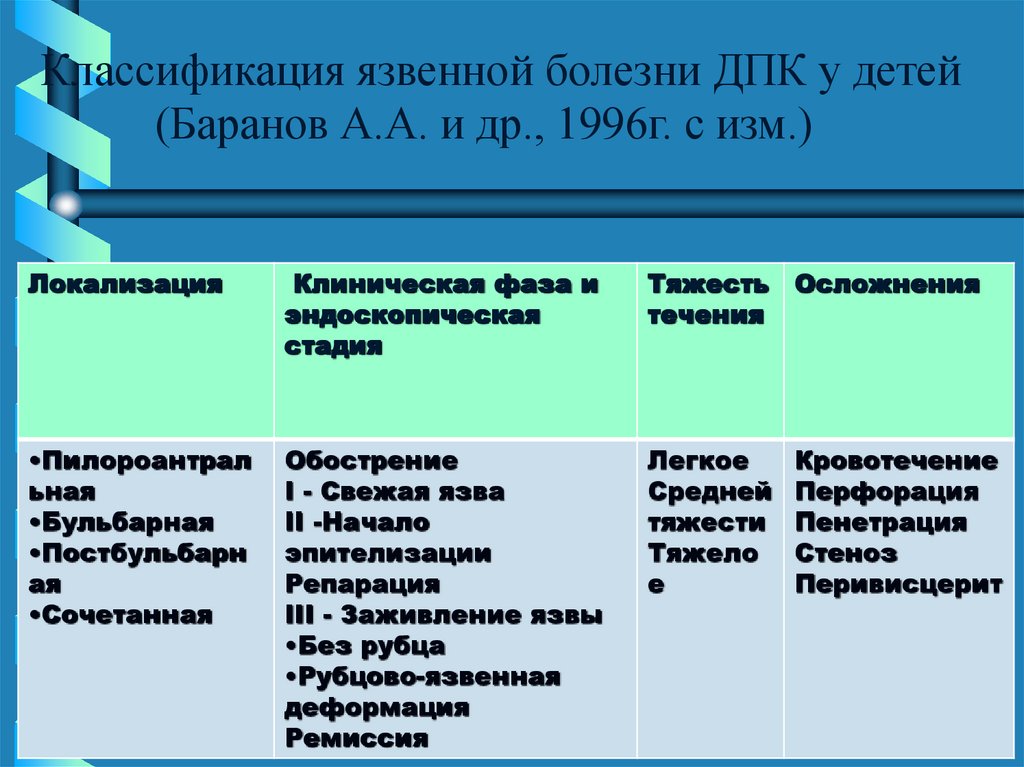

19. Классификация язвенной болезни ДПК у детей (Баранов А.А. и др., 1996г. с изм.)

ЛокализацияКлиническая фаза и

эндоскопическая

стадия

Тяжесть Осложнения

течения

•Пилороантрал

ьная

•Бульбарная

•Постбульбарн

ая

•Сочетанная

Обострение

I - Свежая язва

II -Начало

эпителизации

Репарация

III - Заживление язвы

•Без рубца

•Рубцово-язвенная

деформация

Ремиссия

Легкое

Средней

тяжести

Тяжело

е

Кровотечение

Перфорация

Пенетрация

Стеноз

Перивисцерит

20. Язвенная болезнь ДПК. Клиника.

• Болевой синдром.• Синдром диспепсии.

• Синдром интоксикации.

• Астено-невротический синдром.

21. Язвенная болезнь ДПК. Клиника.

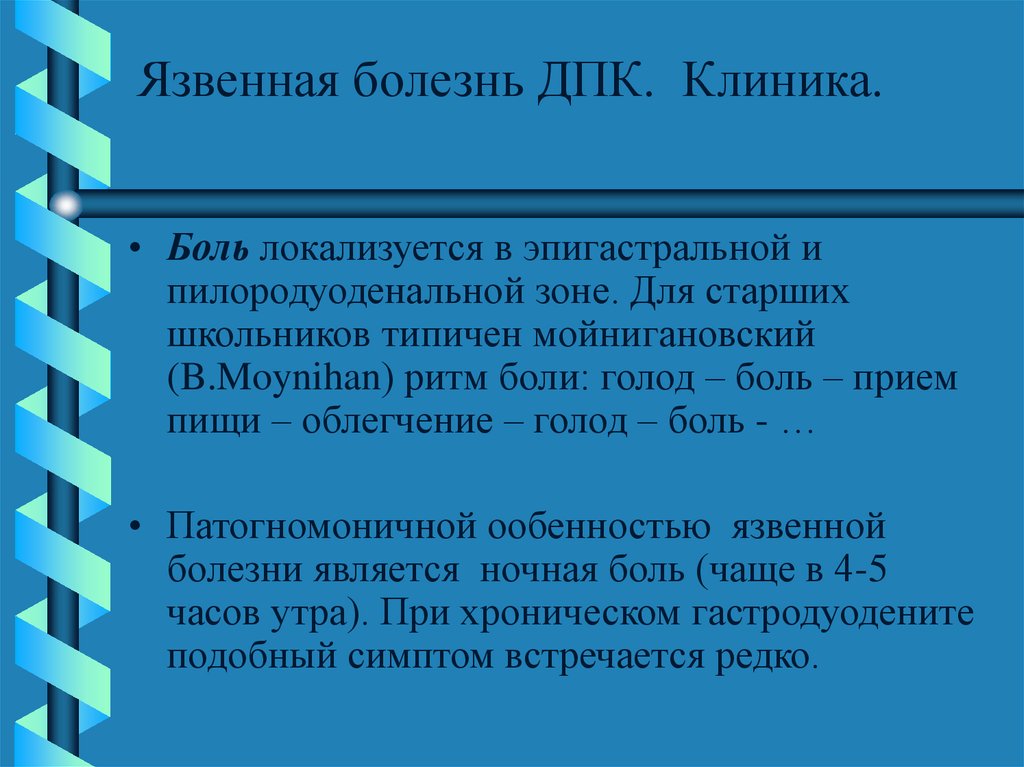

• Боль локализуется в эпигастральной ипилородуоденальной зоне. Для старших

школьников типичен мойнигановский

(B.Moynihan) ритм боли: голод – боль – прием

пищи – облегчение – голод – боль - …

• Патогномоничной ообенностью язвенной

болезни является ночная боль (чаще в 4-5

часов утра). При хроническом гастродуодените

подобный симптом встречается редко.

22. Язвенная болезнь ДПК. Клиника.

• Жалобы при синдроме диспепсиианалогичны таковым при хроническом

гастрите.

23. Язвенная болезнь ДПК. Клиника.

Астеновегетативный синдромпроявляется

- нарушением сна,

- эмоциональной лабильностью,

- раздражительностью,

- нарушением аппетита,

- артериальной гипотензией.

24. Язвенная болезнь ДПК. Объективные данные.

• Умеренно выраженные признаки интоксикации иполигиповитаминоза, снижение питания, астенические

и вегетативные расстройства, чаще с преобладанием

тонуса парасимпатического отдела вегетативной

нервной системы.

• При пальпации живота – мышечная защита передней

брюшной стенки, преимущественно в эпигастральной

области.

• Кожная гиперэстезия в зонах Захарьина-Геда.

• Выраженная болезненность в эпигастрии,

пилородуоденальной зоне.

25. Язвенная болезнь ДПК. Результаты обследования.

ФГДС:• дефект слизистой оболочки («свежая язва»), чаще в

пилорическом отделе желудка или в луковице ДПК

• репарация язвенного дефекта в виде рубца, пятен –

участков грануляционной ткани, деформация

луковицы ДПК

• воспалительные изменения слизистой оболочки

ДПК, часто эрозивный дуоденит

• кровоточащая язва при симптомах язвенного

кровотечения.

26. Язвенная болезнь ДПК. Результаты обследования.

рН-метрия желудка:• значительное повышение кислотообразующей функции желудка;

• субкомпенсированная или декомпенсированная функция антрального отдела

желудка;

• дуодено-гастральный рефлюкс.

27. Язвенная болезнь ДПК. Результаты обследования.

Морфологический метод – это «золотойстандарт» выявления Нр-ассоциированной ЯБ.

В детском возрасте использование этого метода

ограничено.

Поэтому сипользуют уреазный или

дыхательный тесты – высокочувствительные,

специфичные и неинвазивные. Обнаружение

бактерий хотя бы одним методом – показание к

эрадикационной антигеликобактерной терапии.

28. Особенности современного течения Язвенной болезни у детей

Чем моложе ребенок, тем менее специфичны жалобы

Атипичное течение у детей дошкольного возраста.

Стертая симптоматика у детей старшего возраста.

Нет язвенного анамнеза.

Диспептические расстройства (изжога, отрыжка, рвота,

тошнота) – реже, чем у взрослых.

• Вариабельность выраженности и локализации болевых

проявлений.

• Большая, чем у взрослых частота бессимптомного

течения.

29. Особенности современного течения Язвенной болезни у детей

Латентное течение.Примерно каждый десятый ребенок не предъявляет

длительное время никаких жалоб ни при каких

условиях. Изредка наблюдаются лишь чувство

быстрого насыщения, дискомфорт в животе.

• Первым клиническим проявлением патологии в этом

случае является симптоматика язвенного кровотечения

– рвота «кофейной гущей», мелена, резкая слабость.

Часто и в последующем у таких детей не появляется

болевой синдром, очередное обострение заболевания

проявляется признаками кровотечения.

30. Принципы лечения больных с язвенной болезнью желудка и ДПК

Уменьшение избыточного воздействия агрессивныхфакторов:

• ликвидация (эрадикация Нр)

• нейтрализация непосредственно в просвете желудка

• нормализация моторики желудка

2. Повышение качества защитных свойств слизистой

оболочки желудка и ДПК:

• усиление образования слизи

• стимуляция секреции бикарбонатов в антральном

отделе желудка

• улучшение трофики слизистой оболочки

• нормализация репаративных свойств слизистой и др.

31. Принципы лечения больных с язвенной болезнью желудка и ДПК

3.Воздействие на вегетативную нервнуюсистему – коррекция нарушенного

равновесия между ее симпатическим и

парасимпатическим отделами.

32. Диета

• Диета № 1а – 1б – 1.• Режим питания: дробное, небольшими порциями,

4-5 -разовое. Не следует принимать пищу позже 19-20

часов, чтобы не стимулировать ночную секрецию.

• Кулинарная обработка: пища должна быть измельчена

и хорошо увлажнена (вареная, тушеная, приготовленная

на пару).

• Ограничивается то, что повышает желчеотделение

(растительные и животные жиры в чистом виде,

жареное, желтки, икра, сливки, жирная сметана, торты

и пиролжные). Исключаются кетчуп, майонез,

напитки с газом.

• Рекомендуются кисломолочные напитки; полезно

давать их перед отходом ко сну (21-22 часа).

33. Антигеликобактерная терапия

Терапия первой линии (Маастрихтскоесоглашение, 2000):

Трехкомпонентная терапия с использованием

препаратов висмута – 7 дней

Для детей до 7 лет

• Де-нол по 120 мг 2 раза в день

• Метронидазол (трихопол) по 250 мг 2 раза в

день

• Амоксициллин (флемоксин) по 500 мг 2 раза в

день

34. Антигеликобактерная терапия

Для детей старше 7 лет• Де-нол по 240 мг 2 раза в день

• Метронидазол (трихопол) по 500 мг 2 раза в

день

• Амоксициллин (флемоксин) 1000 мг 2 раза в

день

У детей до 5 лет эрадикацию Н.pylori

проводить нецелесообразно!

35. Антигеликобактерная терапия

Трехкомпонентная схема без препаратов висмута –7 дней

а) - Амоксициллин (или флемоксин)

- Метронидазол (или фуразолидон)

- Антисекреторные препараты (Ранитидин

или омепразол)

б) - Макролиды (рокситромицин (рулид),

кларитромицин (клацид), азитромицин (сумамед)

- Метронидазол (или фуразолидон)

- Антисекреторные препараты

в) - Макролиды

- Амоксициллин

- Антисекреторные препараты

36. Антигеликобактерная терапия

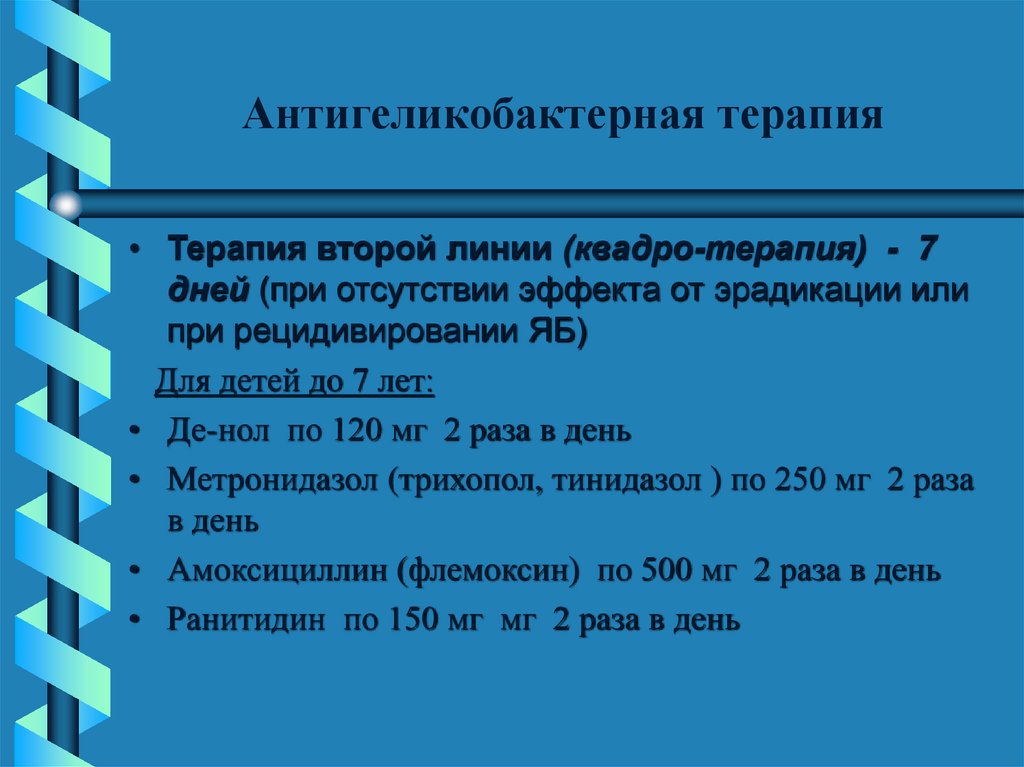

• Терапия второй линии (квадро-терапия) - 7дней (при отсутствии эффекта от эрадикации или

при рецидивировании ЯБ)

Для детей до 7 лет:

• Де-нол по 120 мг 2 раза в день

• Метронидазол (трихопол, тинидазол ) по 250 мг 2 раза

в день

• Амоксициллин (флемоксин) по 500 мг 2 раза в день

• Ранитидин по 150 мг мг 2 раза в день

37. Антигеликобактерная терапия

Для детей старше 7 лет:• Де-нол по 240 мг 2 раза в день

• Метронидазол (трихопол, тинидазол ) по 500 мг

2 раза в день

• Амоксициллин (флемоксин) по 1000 мг 2 раза

в день

• Омепразол по 10 мг 2 раза в день

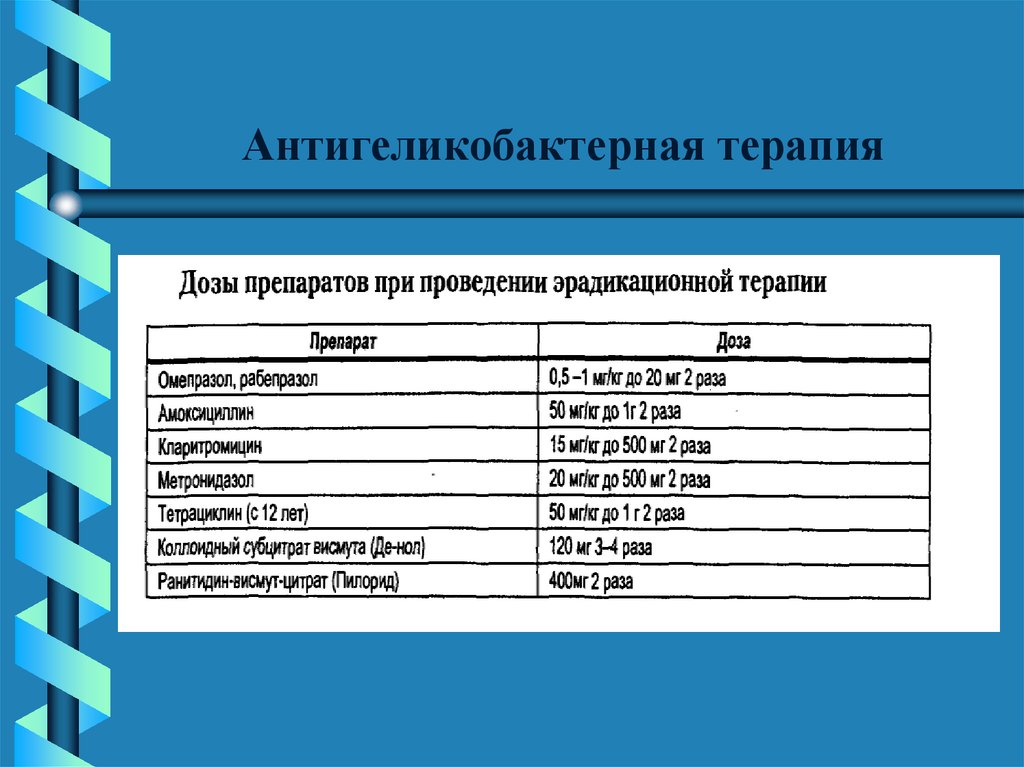

38. Антигеликобактерная терапия

39. Антигеликобактерная терапия

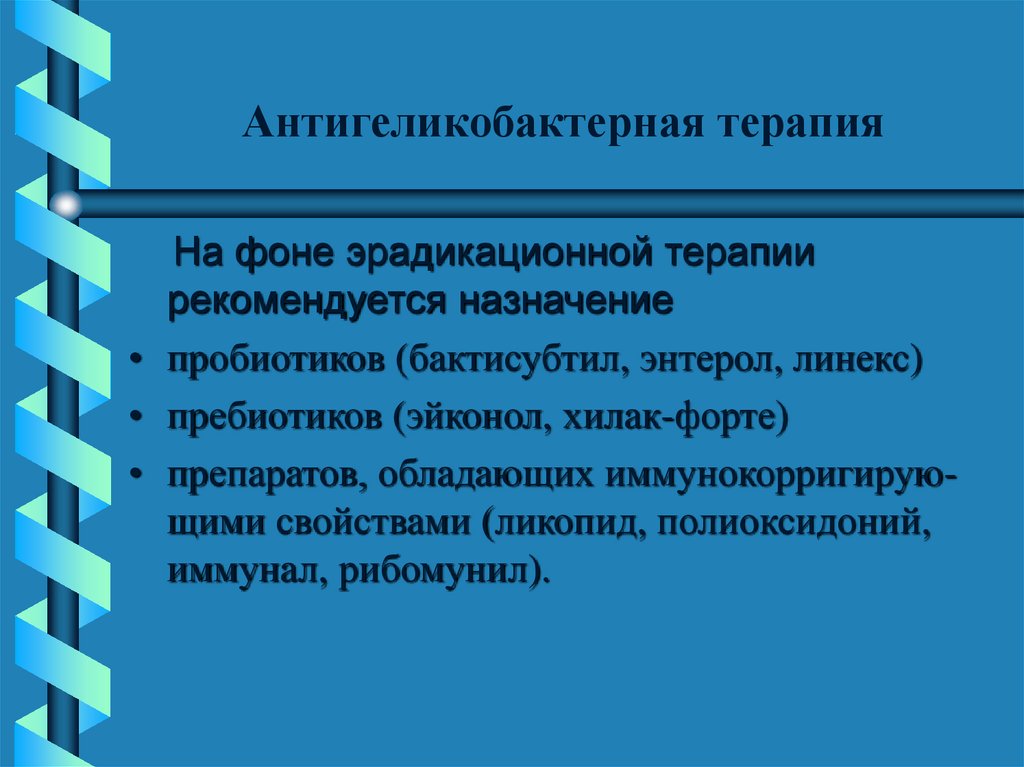

На фоне эрадикационной терапиирекомендуется назначение

• пробиотиков (бактисубтил, энтерол, линекс)

• пребиотиков (эйконол, хилак-форте)

• препаратов, обладающих иммунокорригирующими свойствами (ликопид, полиоксидоний,

иммунал, рибомунил).

40. Коррекция функциональных нарушений

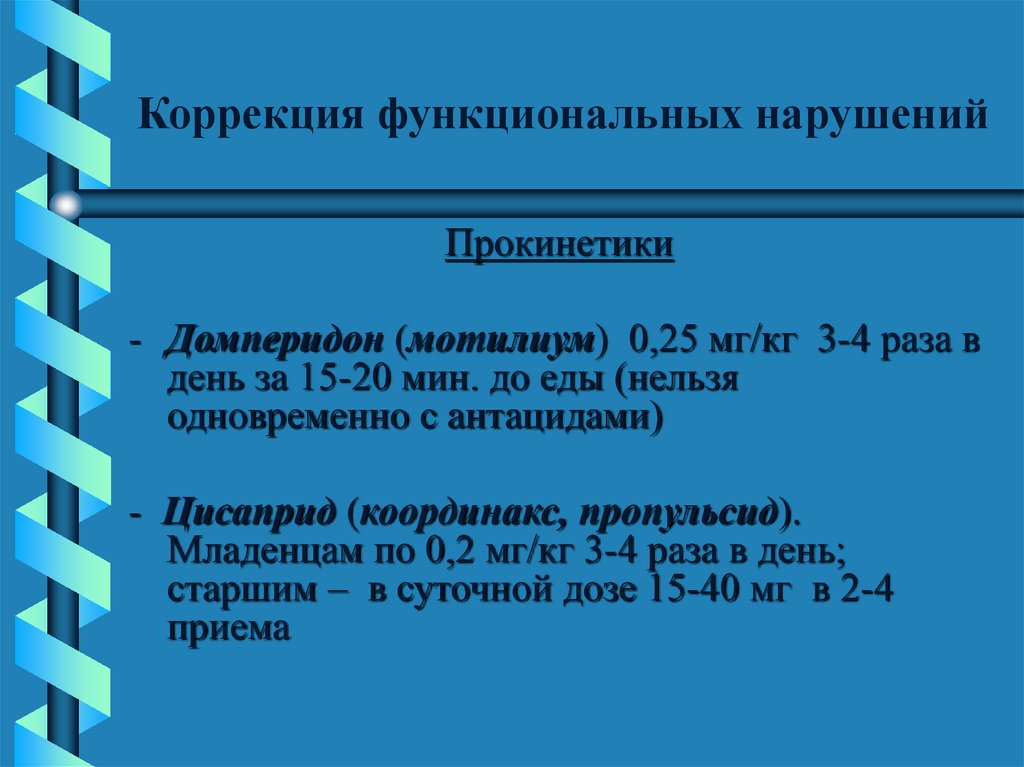

Прокинетики- Домперидон (мотилиум) 0,25 мг/кг 3-4 раза в

день за 15-20 мин. до еды (нельзя

одновременно с антацидами)

- Цисаприд (координакс, пропульсид).

Младенцам по 0,2 мг/кг 3-4 раза в день;

старшим – в суточной дозе 15-40 мг в 2-4

приема

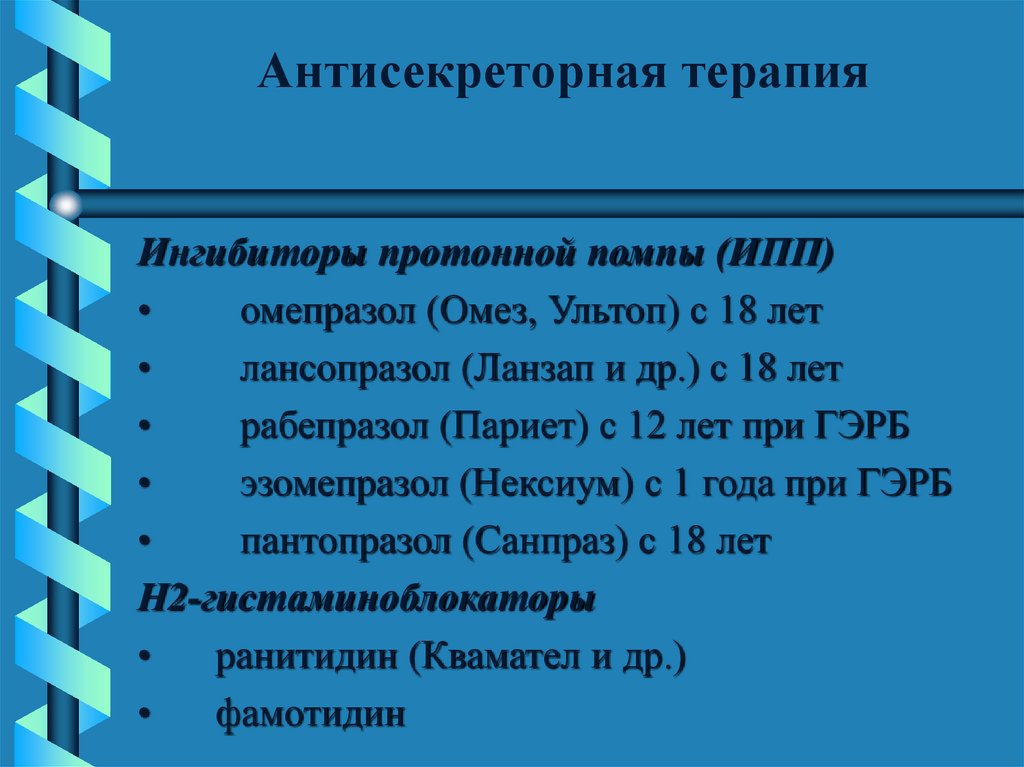

41. Антисекреторная терапия

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)омепразол (Омез, Ультоп) с 18 лет

лансопразол (Ланзап и др.) с 18 лет

рабепразол (Париет) с 12 лет при ГЭРБ

эзомепразол (Нексиум) с 1 года при ГЭРБ

пантопразол (Санпраз) с 18 лет

Н2-гистаминоблокаторы

ранитидин (Квамател и др.)

фамотидин

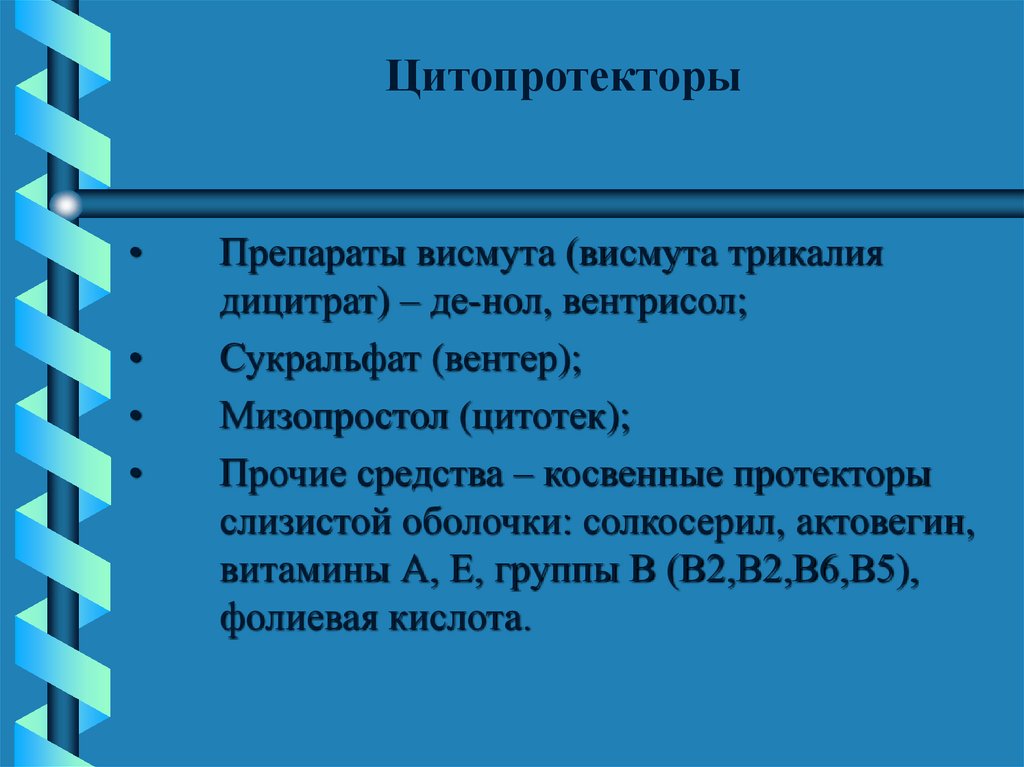

42. Цитопротекторы

Препараты висмута (висмута трикалия

дицитрат) – де-нол, вентрисол;

Сукральфат (вентер);

Мизопростол (цитотек);

Прочие средства – косвенные протекторы

слизистой оболочки: солкосерил, актовегин,

витамины А, Е, группы В (В2,В2,В6,В5),

фолиевая кислота.

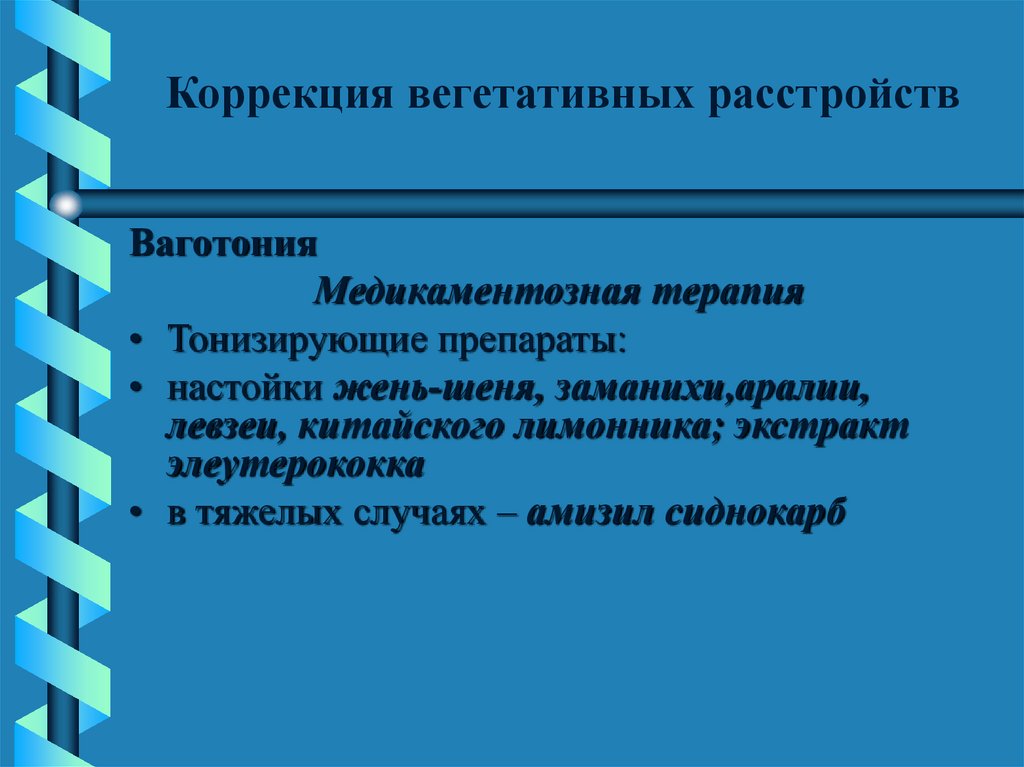

43. Коррекция вегетативных расстройств

Вегетотропная терапия назначается спервых дней лечения, при этом физические методы воздействия сочетаются с

лекарственными средствами,

преимущественно растительного

происхождения

44. Коррекция вегетативных расстройств

ВаготонияМедикаментозная терапия

• Тонизирующие препараты:

• настойки жень-шеня, заманихи,аралии,

левзеи, китайского лимонника; экстракт

элеутерококка

• в тяжелых случаях – амизил сиднокарб

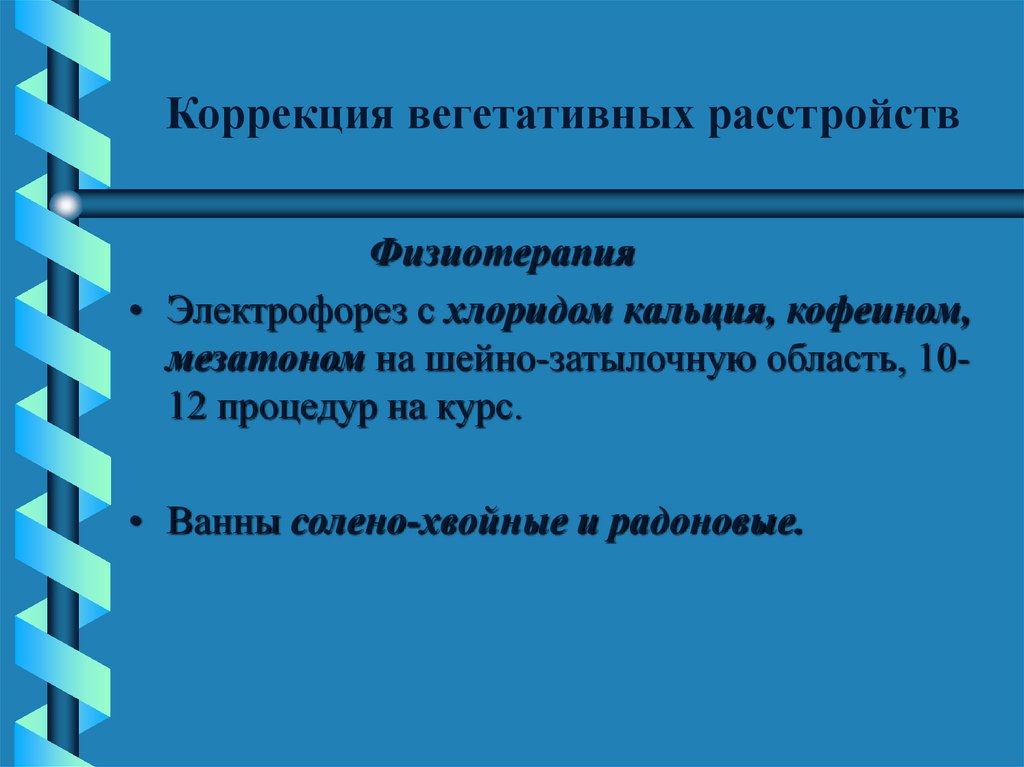

45. Коррекция вегетативных расстройств

Физиотерапия• Электрофорез с хлоридом кальция, кофеином,

мезатоном на шейно-затылочную область, 1012 процедур на курс.

• Ванны солено-хвойные и радоновые.

46. Коррекция вегетативных расстройств

СимпатикотонияМедикаментозная терапия

• Седативные препараты: настои

лекарственных растений (трава шалфея,

плоды боярышника, корень валерианы,

трава пустырника, трава зверобоя и др

• В сложных случаях – транквилизаторы:

седуксен, тазепам и др.

47. Коррекция вегетативных расстройств

Физиотерапия• Электрофорез с 0,5% раствором эуфиллина,

папаверином, магнием, бромом на шейнозатылочную область, 10-12 процедур на курс.

• Ванны углекислые и сульфидные.

48. Диспансерное наблюдение

• Минимальный срок наблюдения – додостижения возраста 14 лет

• Педиатр, гастроэнтеролог – 2 раза в год

• ЛОР, стоматолог -1 раз в год

• ФГДС – 1 раз в год

• рН-метрия – 1 раз в год

• Анализы крови – 2 раза в год

• Противорецидивное лечение – 2 раза в год

(весна, осень)

49. Диспансерное наблюдение

• Физкультурная группа: освобождение отзанятий – 6 мес., специальная – 6-12 мес, затем

подготовительная, в последующем – основная с

исключением элементов соревнований.

• Профилактические прививки: противопоказаны в течение 1 года, по эпидемиологическим

показаниям – в течение 2-го года, затем – не

противопоказаны.

50.

Хронический гастрит51. Хронический гастрит

Хронический гастрит - это рецидивирующееочаговое или диффузное воспаление слизистой

или подслизистой оболочки желудка,

сопровождающееся нарушением процессов

физиологической регенерации, со склонностью

к прогрессированию, развитии атрофии и

секреторной недостаточности, лежащих в

основе расстройств пищеварения и обмена

веществ.

52. Хронический гастрит. Этиология.

В соответствии с «Сиднейской системой»выделяют типы гастрита:

• Тип А – аутоиммунный;

• тип В – НР-ассоциированный;

• тип С – реактивный.

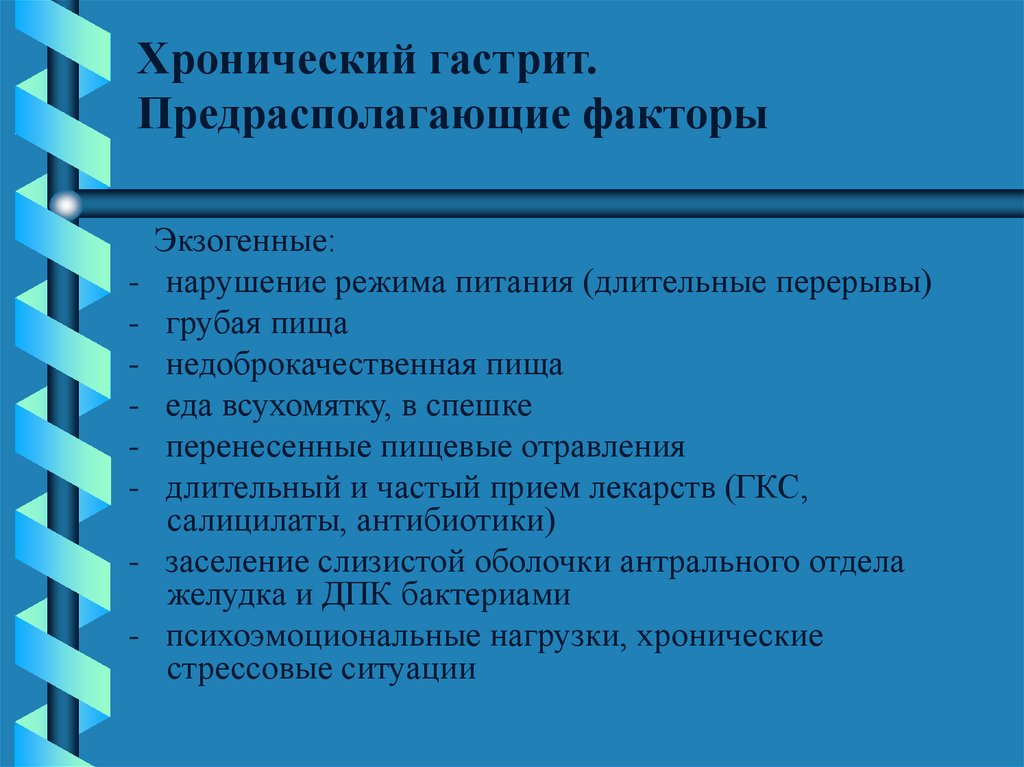

53. Хронический гастрит. Предрасполагающие факторы

Эндогенные:- наследственная предрасположенность (высокий тип

кислотообразования, нарушение образования слизи) – у

70% больных

- местные сосудистые нарушения

- интоксикации

- хронические заболевания печени и желчных путей

- хронические заболевания, сопровождающиеся

гипоксией

- нарушения работы сфинктеров пищеварительной

системы, что проявляется рефлюксами,

недостаточность сфинктерного аппарата.

54. Хронический гастрит. Предрасполагающие факторы

Экзогенные:- нарушение режима питания (длительные перерывы)

- грубая пища

- недоброкачественная пища

- еда всухомятку, в спешке

- перенесенные пищевые отравления

- длительный и частый прием лекарств (ГКС,

салицилаты, антибиотики)

- заселение слизистой оболочки антрального отдела

желудка и ДПК бактериами

- психоэмоциональные нагрузки, хронические

стрессовые ситуации

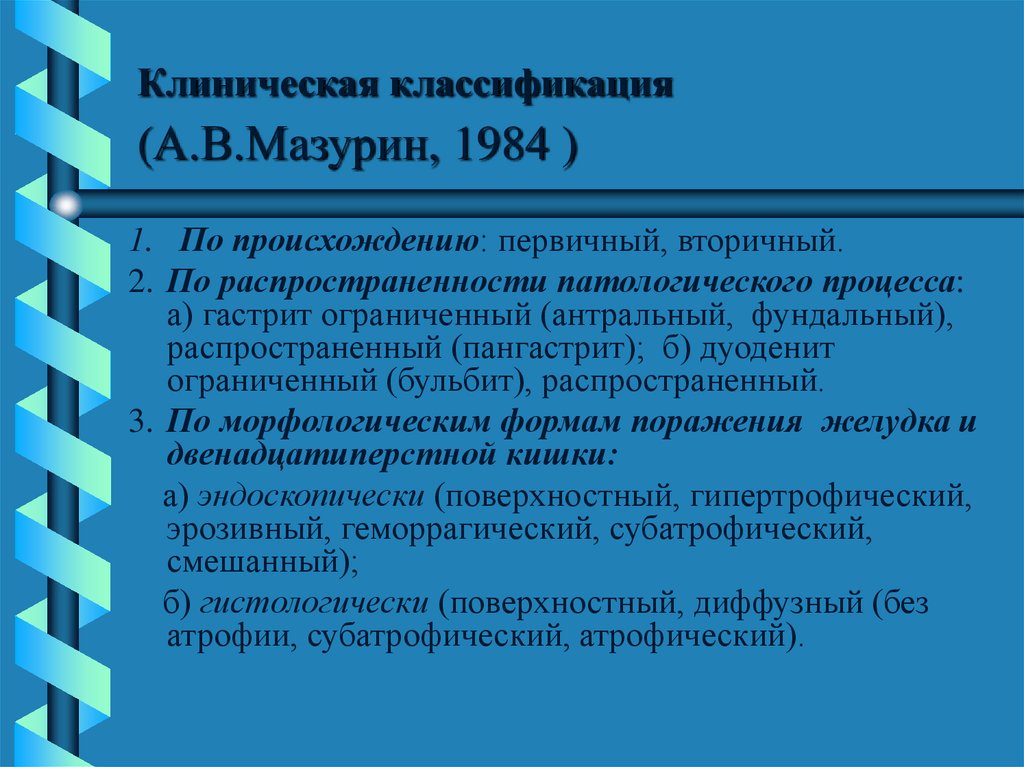

55. Клиническая классификация (А.В.Мазурин, 1984 )

1. По происхождению: первичный, вторичный.2. По распространенности патологического процесса:

а) гастрит ограниченный (антральный, фундальный),

распространенный (пангастрит); б) дуоденит

ограниченный (бульбит), распространенный.

3. По морфологическим формам поражения желудка и

двенадцатиперстной кишки:

а) эндоскопически (поверхностный, гипертрофический,

эрозивный, геморрагический, субатрофический,

смешанный);

б) гистологически (поверхностный, диффузный (без

атрофии, субатрофический, атрофический).

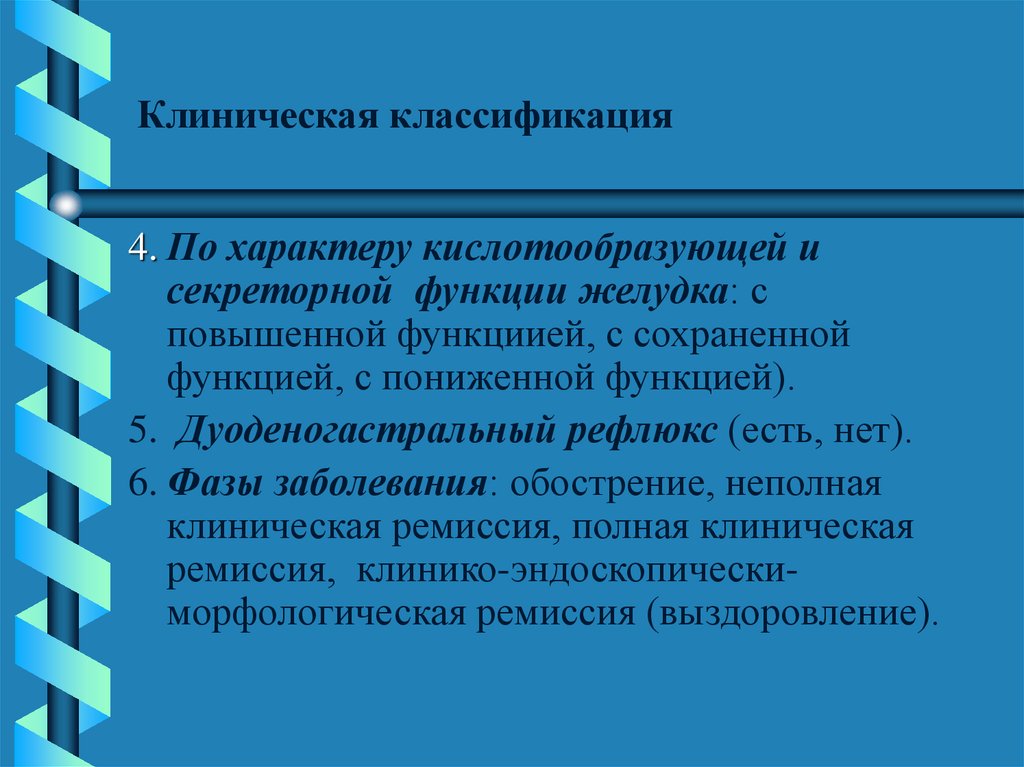

56. Клиническая классификация

4. По характеру кислотообразующей исекреторной функции желудка: с

повышенной функциией, с сохраненной

функцией, с пониженной функцией).

5. Дуоденогастральный рефлюкс (есть, нет).

6. Фазы заболевания: обострение, неполная

клиническая ремиссия, полная клиническая

ремиссия, клинико-эндоскопическиморфологическая ремиссия (выздоровление).

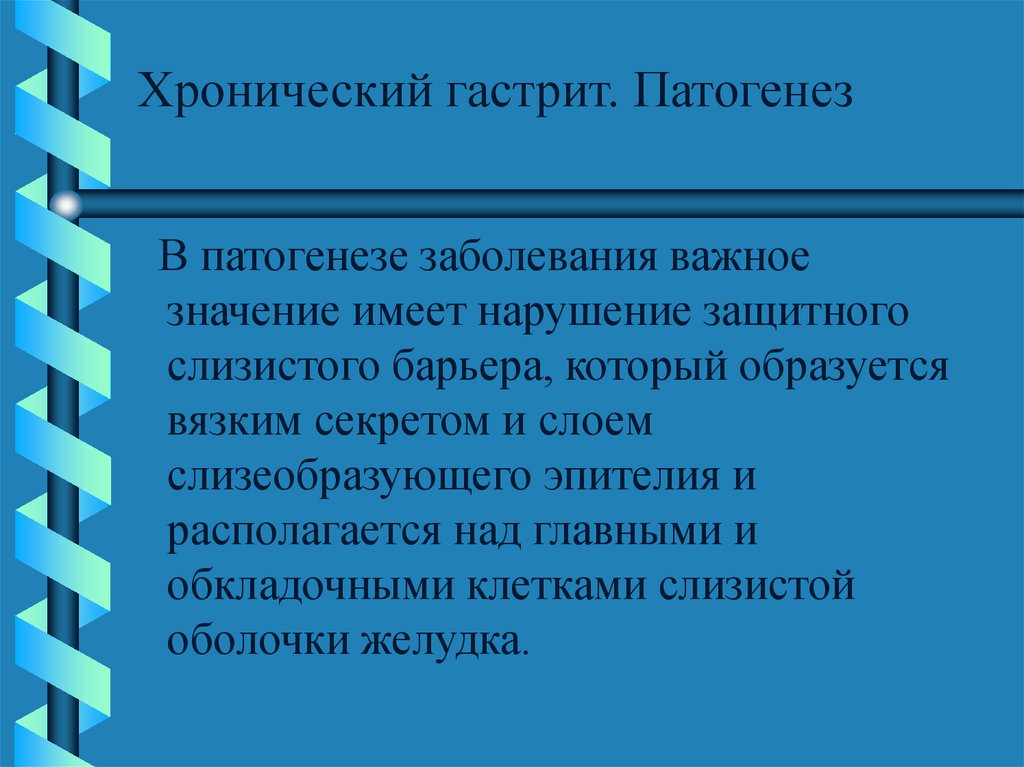

57. Хронический гастрит. Патогенез

В патогенезе заболевания важноезначение имеет нарушение защитного

слизистого барьера, который образуется

вязким секретом и слоем

слизеобразующего эпителия и

располагается над главными и

обкладочными клетками слизистой

оболочки желудка.

58. Жалобы. Болевой синдром.

1. Болевой синдром• характер: острая, приступообразная боль не

свойственна ХГ, появление ее должно вызвать

сомнение в обоснованности диагноза ХГ.

• локализация: преимущественно в эпигастральной области и правом подреберье (при

сочетании патологии гастродуоденальной зоны

и желчевыдельной системы);

• интенсивность: от слабовыраженной до

сильной;

59. Жалобы. Болевой синдром.

• время появления боли: чаще после еды, ранние- через 20-30 минут. Эквивалентом ранних

болей является чувство быстрого насыщения.

Реже бывают поздние боли – через 40-60 минут.

При выраженном дуодените – через 1-1,5 часа.

• усиливают боль: переедание, употребление

жирной пищи, физическая нагрузка;

• уменьшают боль: прием небольшого

количества пищи

• сезонность обострения: отмечается при стаже

заболевания более 3 лет: обычно в конце

сентября и октябре, когда дети начинают

посещать школу (изменение пищевого

стереотипа).

60. Жалобы. Синдром диспепсии.

• снижение аппетита• тошнота и рвота,часто с примесью желчи (ДГР)

• изжога (при налии ГЭР)

• отрыжка (ГЭР)

• горечь во рту (ДГР, ГЭР)

• неустойчивый стул и полифекалия (при

явлениях дуоденита)

61. Жалобы. Синдром интоксикации

выраженность его при обостренииуменьшается с увеличением стажа

заболевания.

62. Объективные данные

• умеренно выраженные признакиинтоксикации и полигиповитаминоза;

• снижение массы тела только при

выраженном дуодените;

• при поверхностной пальпации напряжение мышц передней брюшной

стенки, преимущественно в

эпигастральной области; кожная

гиперестезия в зонах Захарьина-Геда;

63. Объективные данные

• при глубокой пальпации – болезненностьв пилородуоденальной зоне. У каждого

третьего ребенка наблюдается сочетанная

болезненность в эпигастральной области

и в правом подреберье.

• При осмотре могут отсутствовать

внешние признаки заболевания.

64. Результаты обследования:

• ФГДС – визуально выявляются измененияслизистой оболочки желудка и ДПК (чаще

поверхностный гастрит, дуоденит).

• рН-метрия – повышенная либо сохраненная (в

равной степени) кислотообразующая функция

желудка

• Нр-ассоциированный гастрит устанавливается

путем обнаружения признаков инфекции Нр

(экспресс-тесты, морфологическое изучение

биоптатов, при котором определеяется наличие

бактерий в слизистой оболочке желудка).

65. Основные критерии антрального НР-ассоциированного хронического гастрита, характерного для детского возраста:

• нередко язвенно-подобная симптоматика:периодические голодные боли, изжога, отрыжка

кислым;

• локальная болезненность в пилородуоденальной

зоне;

• эндоскопически – на фоне пятнистой гиперемии

и отека слизистой антрального отдела видны

подслизистые кровоизлияния и эрозии,

антральный спазм, спазм привратника;

• гистологически – активный антральный гастрит,

множество Нр на поверхности и в глубине ямок.

66. Хронический гастрит. Лечение.

Лечение зависит от характера диспепсии прихроническом гастрите – язвенноподобный,

дискинетический, неспецифический варианты.

• Диета – дробное питание, исключение

продуктов, обладающих раздражающим

действием на слизистую оболочку желудка

(механически, термически, химически щадящая

пища);

• Двигательный режим (ограничение при

выраженном болевом синдроме);

67. Хронический гастрит. Лечение

• Эрадикационная терапия (при НР+);• Прокинетики (при дискинетическом варианте

диспепсии);

• Антацидные препараты (при язвенноподобном

варианте диспепсии).

• По показаниям – спазмолитики (дюспаталин,

папаверин, дротаверин, платифиллин)

• Минеральные воды (Ессентуки № 4 и 17,

Арзни, Боржоми, Славяновская.

68. Хронический гастрит. Диспансерное наблюдение

• Осмотр участкового педиатраВ течение первого года – 1 раз в 3 месяца, затем

2 раза в год (весна, осень).

• ЛОР, стоматолог - 2 раза в год, другие

специалисты – по показаниям.

• ФГДС, исследование желудочной секреции,

анализы крови, мочи, кала – 1 раз в год.

Снимаются с диспансерного учета через 3 года

после последнего обострения.

69. Хронический гастрит. Реабилитация

Обязательные мероприятия:• Предупреждение рецидивов заболевания;

• Санация очагов хронической инфекции;

• Лечение сопутствующих заболеваний

ЖКТ;

• Лечение заболеваний вегетативной

нервной системы.

70. Реабилитация

Вспомогательное лечение• Диета;

• Режим;

• Витаминотерапия;

• Фитотерапия;

• Минеральные воды;

• Санаторно-курортное лечение.

Медицина

Медицина