Похожие презентации:

Проблема личности в социологии

1.

Лекция 4. Проблема личности всоциологии

2.

Содержание1.Личность как объект социологического анализа.

2.Теории личности в социологии.

3.Социализация личности: этапы, агенты

социализации.

и

институты

3.

Личность как объект социологического анализа.Теоретическая актуальность изучения личности в социологии:

- Противоречивость и сложность в определении понятийно-категориального аппарата;

- Разнообразие подходов в различных школах, направлениях, концепциях в социальногуманитарных науках;

- Учет фактора социальной реальности – появляются новые концепции, теории, подходы как

на основе классических теорий, так и на базе современных теорий.

Практическая актуальность изучения личности в социологии:

- Личность – главный субъект общественной жизни и практической деятельности;

- Личность включена во множество социальных групп и систему социальных отношений.

4.

Личность как объект социологического анализа.Человек

– один из видов живых существ на земле, продукт

и субъект

общественных отношений, общественно-исторической деятельности и культуры

(философия)

Индивид (от лат. individuum — неделимое, особь) — это отдельно взятый

представитель человеческого рода, обладающий определенными биологическими

особенностями, устойчивостью психических процессов и свойств, активностью и

гибкостью в реализации этих свойств применительно к конкретной ситуации.

(психология)

Индивидуальность – это совокупность черт, отличающих одного индивида от

другого, причем различия проводятся на самых разных уровнях – биологическом,

психологическом, социальным и др. (психология)

Личность– «это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений

посредством активной деятельности и общения» (В.Ядов) (социология)

5.

Личность как объект социологического анализа.Социологический подход выделяет в личности социально-типологическое.

Социологи трактуют личность как совокупность общественных отношений,

усвоенных в процессе социализации и реализующихся в каждодневных

действиях и поступках людей. Взаимоотношение личности и общества

разворачивается через процесс социализации.

Каждая личность обладает совокупностью внутренних качеств, которые

составляют ее структуру. В структуре личности выделяют две подсистемы:

1)внутренний мир личности (потребности, интересы, цели, мотивы,

ценностные ориентиры);

2)отношения с внешней средой; совокупность связей с внешней средой

определяет формирование и развитие внутреннего мира.

6.

Личность как объект социологического анализа.Личность - это совокупность биологических, социальных и культурных

характеристик.

Понятие ''личность'' (''persona'') дословно означает ''маска'', (которую

человек одевает для выполнения определенной роли), то есть в самом понятии

отображенная социальная сущность личности.

В социологии личность определяется как:

1) системное качество индивида, определяемое его включенностью в

общественные отношения, проявляющиеся в совместной деятельности и

общении;

2) субъект социальных отношений и сознательной деятельности.

7.

Личность как объект социологического анализа.Жизнедеятельность человека осуществляется в микросреде и макросреде. Изучение макросреды

предполагает анализ объективных факторов, обусловливающих поведение индивида.

Макросреда личности – совокупность всех природных и социальных условий, в которых

реализуется жизнедеятельность человека. Поведение человека определяется рядом факторов

макросреды:

1) демографическим (плотность населения, продолжительность жизни, миграционные процессы,

динамика рождаемости и смертности и т.д.);

2) природно-экологическим;

3) научно-техническим;

4) социокультурным и т.д.

Особенностью развития современной макросреды следует считать переход средств массовых

коммуникаций на принципиально новый уровень манипулирования массовым сознанием.

Массированный поток специально обработанной информации, реклама, развлекательные программы

приводят к одномерности и стандартизации личности.

Микросреда личности – та часть социальной среды, с которой непосредственно взаимодействует

личность в процессе социальной деятельности. Социальная группа, в которую включен индивид,

представляет собой важный элемент микросреды.

8.

Теории личности в социологии.Марксистская теория личности

Рассматривает личность как продукт исторического развития, результат

включения индивида в социальную систему посредством активной предметной

деятельности и общения.

Сущность личности раскрывается в совокупности ее социальных качеств:

- принадлежность к определенному типу общества,

- классовая и этнической принадлежностью,

- особенностями труда и образа жизни.

Недостатки теории: человек отождествлялся с общественными отношениями;

игнорировались биологические и социальные факторы формирования личности

9.

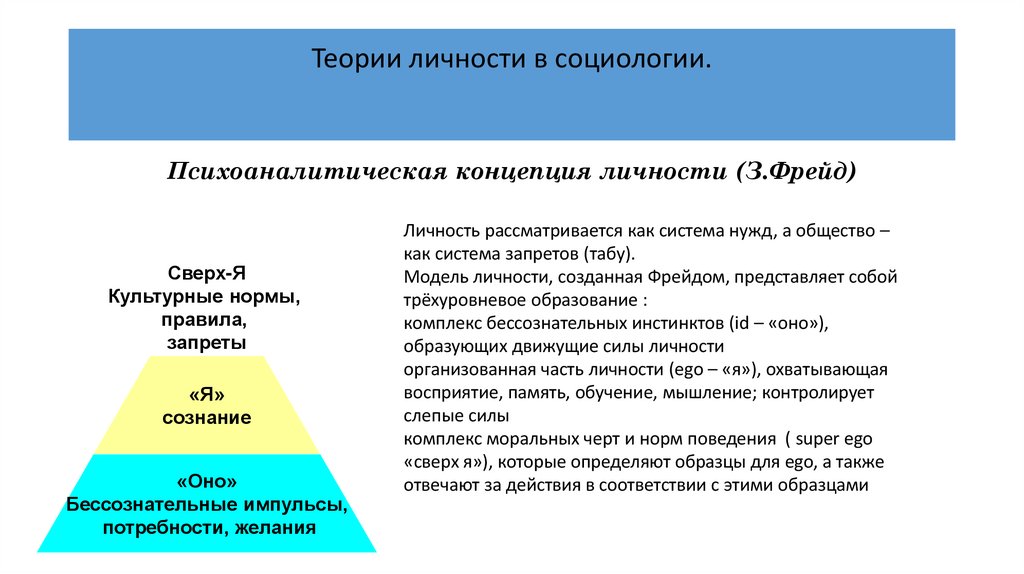

Теории личности в социологии.Психоаналитическая концепция личности (З.Фрейд)

Сверх-Я

Культурные нормы,

правила,

запреты

«Я»

сознание

«Оно»

Бессознательные импульсы,

потребности, желания

Личность рассматривается как система нужд, а общество –

как система запретов (табу).

Модель личности, созданная Фрейдом, представляет собой

трёхуровневое образование :

комплекс бессознательных инстинктов (id – «оно»),

образующих движущие силы личности

организованная часть личности (ego – «я»), охватывающая

восприятие, память, обучение, мышление; контролирует

слепые силы

комплекс моральных черт и норм поведения ( super ego

«сверх я»), которые определяют образцы для ego, а также

отвечают за действия в соответствии с этими образцами

10.

Теории личности в социологии.Теория зеркального "Я" (Ч. Кули) Личность - это совокупность отражений

реакций других людей. Стержнем личности является самосознание, которое

развивается как результат социального взаимодействия, в процессе которого

индивид обучился смотреть на себя глазами других людей, т.е. как на объект.

Компонентами «зеркального Я» являются:

1) Как меня воспринимают другие;

2) Как другие реагируют на то, что видят;

3) Как я отвечаю на реакцию других людей.

По концепции «зеркального Я» личность – это социальное существо, т.к. она

формируется в процессе взаимодействия, интеракций, общения и зеркального

отражения себя через других.

11.

Теории личности в социологии.Поведенческая теория личности (Дж. Роттер, Б. Скиннер)

Основной тезис этой теории – личность является продуктом научения.

Главным источником развития личности служит среда, свойства личности – это обобщенные поведенческие рефлексы и

социальные навыки, следовательно, можно вырабатывать модель поведения, можно формулировать тип личности.

Выделяют два направления в поведенческой теории: рефлекторное и социальное. С точки зрения рефлекторного направления,

все поведение человека может быть представлено в схематизированном виде с использованием терминов стимул (S) – реакция

(R). Американский психолог Б. Скиннер определяет личность как сумму паттернов поведения (паттерн поведения –

совокупность поведенческих реакций). Наказание за нежелательные и поощрение за желаемые, ожидаемые реакции

закрепляют социальные навыки, позволяют приобретать новые. Наказание за нежелательную реакцию снижает ее

возможность, вероятность в дальнейшем. Подкрепляющий стимул после желаемой реакции закрепляет модель поведения.

Таким образом, негативный и позитивный стимулы формируют тип личности.

Социальное направление утверждает значимость внутренних факторов в развитии личности (субъективная значимость

стимулов поведения и доступность стимулов). Потенциал поведения складывается из двух компонентов: субъективной

значимости подкрепления данного поведения (насколько подкрепление ценно для человека) и доступности подкрепления

(насколько оно в данной ситуации может быть реализовано).

Итак, согласно поведенческой концепции, личность представляет собой систему социальных навыков и условных

рефлексов. Поведенческая концепция отводит главную роль системе стимулов, «подкреплений». В качестве стимулов может

быть использовано любое благо: знание, власть, комфорт и т.д.

12.

Теории личности в социологии.Ролевая теория личности (Дж. Мид, Т. Парсонс)

Ролевая теория описывает социальное поведение личности двумя основными понятиями - «социальный статус» и

«социальная роль».

Социальный статус – это определенная позиция, занимаемая индивидом в обществе или социальной группе, связанная

с другими позициями через систему прав и обязанностей.

В статусе фиксируется набор конкретных функций, которые выполняет человек в социальной группе. Статус – место

личности в социальной стратификации общества, в общественной системе, ее «социальный дом».

Социальный статус отражается как во внутренней позиции личности (установках, ценностных ориентациях), так и во

внешнем облике (одежда, манера поведения и т.д.). Каждого человека характеризуют не один, а несколько статусов. Р.

Мертон ввел понятие «статусный набор». «Статусный набор» – это совокупность всех статусов, занимаемых индивидом.)

В этой совокупности выделяют ключевой, или интегральный статус. Например, он может быть обусловлен должностью,

профессией. Выделяют социально-групповой статус – положение индивида в обществе, которое он занимает как

представитель социальной группы. Личностный статус – положение индивида в малой группе – семья, сфера

профессиональной деятельности, студенческая группа.

Личный статус определяется индивидуальными качествами, социальных групп – зависит от положения социальной

группы в социальной стратификации общества.

13.

Теории личности в социологии.Различают приписанные (аскриптивные) статусы – возраст, пол, национальность, не

зависящие от личности, и достигнутые (приобретенные), которые анализируются при

помощи экономических, профессиональных критериев.

Социальная роль – модель поведения, направленная на выполнение прав и обязанностей,

предписанных конкретному статусу. Социальная роль распадается на ролевое ожидание (то,

чего, согласно правилам игры, ждут от той или иной роли) и ролевое поведение (то, что

человек реально выполняет в рамках своей роли).

Американский социолог Дж. Мид показал, что процесс усвоения социальных ролей

начинается в детстве и проходит три этапа:

1)имитация – когда ребенок подражает взрослым, не понимая смысла действий;

2)индивидуальная игра – когда ребенок в ходе индивидуальной игры осваивает социальные

роли, например, профессиональные роли врач, продавец, это осознанное подражание,

осознанное «ролевое поведение»;

3)групповая игра – человек включается в коллективную игру, учится ориентироваться на

мнение группы; отрабатывается смысловое содержание таких понятий, как норма, санкция.

Каждая личность обладает присущим ей ролевым набором. Социальные роли могут

быть закреплены формально, могут носить неформальный характер.

14.

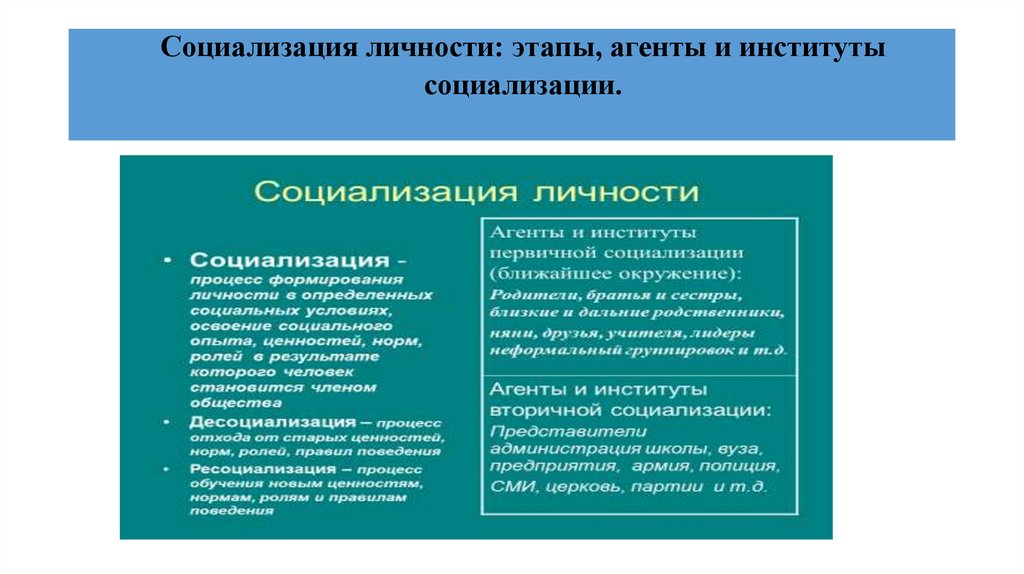

Социализация личности: этапы, агенты и институтысоциализации.

15.

Социализация личности: этапы, агенты и институтысоциализации.

Стадии развития

личности

(Э.Эриксон)

1. Младенчество

2. Раннее детство

3. 3-5 лет

4. Младший

школьный возраст

5. Подростковый

возраст

6. Молодость

7. Взрослость

8. Старость

Стадии

интеллектуального

развития (Ж.Пиаже)

Стадии морального

развития

(Л.Колберг)

1. Сенсомоторная (до 2 лет)

Вещь есть , пока ребенок ее

видит или чувствует

1.

2.

Преоперациональная

(2 -7 лет)

Ребенок различает вещь и

ее символ

2. Конвенциональная

3. Конкретнооперациональная (7-11 лет)

Оперирование понятиями,

развитие воображения

4. Формально –

операциональная

(после 12 лет)

«Доморальная»

Стремление избежать

наказания

«Хорошо то, что

соответствует

правилам»

3. Автономная

мораль

Устойчивые моральные

принципы

Социология

Социология